热门问题

时间线

聊天

视角

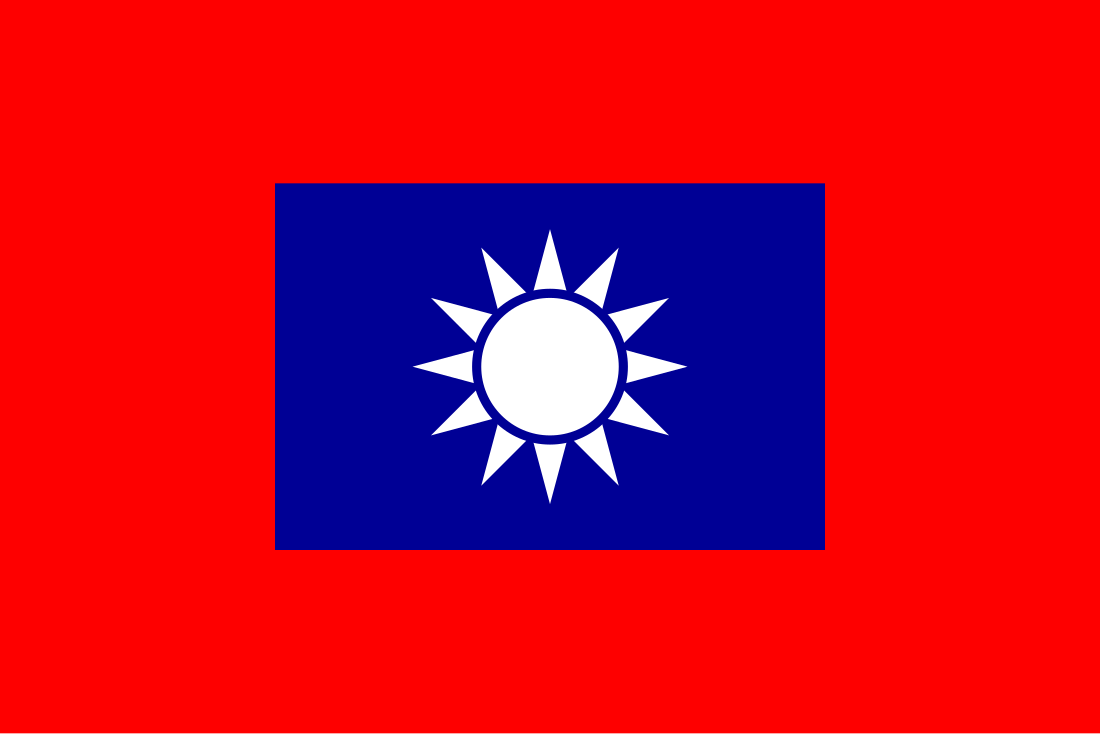

國民革命軍

歷史軍隊 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

國民革命軍是中國國民黨為發動國民革命統一中國,而在1925年6月成立的軍隊,由廣州革命政府所屬的軍隊改編而來[1][2]:2012。該軍有時簡稱「國軍」或「國府軍」,同時期與之抗衡的中國共產黨則習稱為「國民黨軍」[3]:2。該軍是今日中華民國國軍的前身,更為中華民國陸軍的直接源流。

中國國民黨總理孫中山推動護法運動期間,其南方政府以廣東等南方諸省為勢力範圍,與地方軍閥同時存在對抗與合作的關係;當時國民黨主導的對外征伐,多因軍閥干擾而以失敗收場。孫中山因而選擇與1917年俄國革命後成功建立社會主義政權的蘇聯共產黨合作,將國民黨改造成運作架構類似共產黨的「革命政黨」。1925年,孫中山逝世後不久,國民黨建立國民革命軍為軍事部門、國民政府為政治部門,黨中央則對這兩大軍政機關擁有絕對的指揮權,三者相輔相成。依循孫中山遺教的國家建設「三大階段」(軍政、訓政、憲政),國民革命軍透過掃平中國各方割據政權、建立階段性的「以黨治國」體制後,國民政府將接續開展中國在政治、經濟、國防等領域的發展。

國民革命軍建軍之初,將領和軍官的培育工作均由中國國民黨在廣州創設的黃埔軍校負責,早期曾參與東征,清剿兩廣地區軍閥。1926年7月9日,國民革命軍在蔣中正領導下正式誓師北伐,成為國民政府北伐的主要武裝力量。1928年,國民革命軍完成北伐,名義上統一中國,國民政府定於一尊,從軍政時期過渡到訓政時期,國民革命軍此後具有「黨軍」及「國家軍隊」的雙重身分。1930年代至1940年代間,國民革命軍先後參與第一次國共內戰、中國抗日戰爭、第二次國共內戰等戰爭。

1947年,《中華民國憲法》正式頒布,國民革命軍因實施軍隊國家化而正式改組為中華民國國軍。儘管如此,由於行憲後的中華民國政府迫於動員戡亂、撤退臺灣後穩定政局、以及企圖反攻大陸的需要,國民黨仍繼續一黨專政至臺灣民主化為止,而此一時期國民黨政府治下的國軍仍時有「國民革命軍」之稱[4][5][6]。

Remove ads

歷史

國民革命軍成立前,在廣州以孫中山為總統的護法軍政府,其武力基礎是南方獨立諸省的地方軍閥,孫中山本人並無軍事實力。1922年六一六事變後,孫中山有感軍閥不受其領導的南方政府控制,決定仿效蘇聯共產黨,建立效忠於他及其領導的中國國民黨之軍事力量,作為中國國民黨統一中國及其後開展國家建設的基礎。

1924年1月20日,中國國民黨第一次全國代表大會決議開辦軍官學校,創立黨軍,宣布實行聯俄容共政策,並發表《中國國民黨第一次全國代表大會宣言》。在蘇聯援助下,中國國民黨得以組建軍校,發展自身的軍事武力。1924年5月,蘇聯紅軍帕維爾·安德烈耶維奇·帕夫洛夫(漢名高和羅夫)到達廣州,受聘孫中山首席軍事顧問、黃埔軍校軍事總顧問兼軍事顧問團團長。孫中山在蘇聯支持下在廣州創立黃埔軍校[3]:2。5月2日,孫中山特任蔣介石為軍校校長,5月9日任廖仲愷為軍校黨代表並籌集軍校經費。由黃埔軍校師生組成的「校軍」後來改稱黨軍[3]:2。10月,黃埔軍首戰,參與廣州商團事變中的戰鬥[7]。1925年2月,陳炯明從東江流域進攻,建國粵軍、黨軍和滇、桂軍東征陳炯明,成功擊潰渠陳炯明的殘部洪兆麟。

6月15日,國民黨中央會議決定,將各地建國軍和黨軍改稱為國民革命軍[3]:2。7月5日,依「軍事委員會組織法」,確定「以黨建軍」、「以黨治軍」原則,規定國民政府軍事委員會受中國國民黨之指導及監督管理[8]:27。7月,國民政府在廣州成立[3]:2。同年7月,依國民政組織法建置軍事部,部長許崇智,職掌⑴國民政府外軍事代表;⑵國民政府之軍事工作,及軍事問題議決案之代表說明者;⑶指揮各省軍事廳之工作;1926年12月裁撤[8]:28。8月18日,國民政府軍事委員會將轄下各地方軍隊名目取消,統一名為「國民革命軍」,簡稱「國軍」,轄第一、二、三、四、五、六等六個軍[2]:2012。由黃埔軍校畢業軍官組成的黃埔軍校校軍為國民革命軍第一軍,軍長蔣介石。「建國湘軍」為國民革命軍第二軍,「建國滇軍」改為國民革命軍第三軍,「建國粵軍第一師」為國民革命軍第四軍,「建國粵軍第三軍」為國民革命軍第五軍。起初,國民革命軍依照蘇聯體制,在軍、師兩級設黨代表及政治部。

為了彌補軍力差距,國民政府不斷納降改編,吸收各地軍事武力。1926年1月,收編湖南「攻鄂軍」,與「警衛軍」(軍長吳鐵城),和建國軍「潮梅軍」(軍長羅翼群)等合組為國民革命軍第六軍,軍長程潛。3月,收編廣西新桂系為國民革命軍第七軍,軍長李宗仁。6月,湖南唐生智部隊敗於吳佩孚而加入國民政府,改編為國民革命軍第八軍。6月5日,依「國民革命軍總司令部組織大綱」正式成立國民革命軍司令部,規定:「凡國民政府下之陸海空各軍均歸其統轄」,「總司令對國民政府與中國國民黨,在軍事上須完全負責」,「總司令兼任軍事委員會主席」;轄參事廳、政治部、辦公廳、衛士團等[8]:28。蔣中正任總司令,李濟深為參謀長,白崇禧任參謀次長代理參謀長,鄧演達為政治部主任,周恩來為政治部副主任。

Remove ads

北伐初期,國民革命軍的四、七、八軍分別在湖南、湖北擊敗吳佩孚;二、三、六軍進攻江西最初受挫。1926年12月,國民革命軍總司令部移設於南昌[9]:12。1927年1月調整戰略,七軍從江左,二、六軍從江右,分兵向江西及長江下游挺進,三、一軍合擊浙江,挺進上海。3月11日第二屆三中全會,為提高黨權,免去蔣軍事委員會主席,與國民革命軍總司令職[8]:28。至4月軍閥孫傳芳主力被擊潰。國民革命軍取得北伐戰爭勝利[2]:2012。4月17日,中國國民黨中央執委會第七十四次政治會議,決定奠都南京[8]:28。

1927年4月26日發生寧漢分裂,清除中國國民黨內的中國共產黨黨員,並在各地大規模捕殺中國共產黨分子,北伐一度中斷。國、共兩黨因而正式決裂,開展長達十年的武裝衝突。中國國民黨分裂成左派的武漢及右派的南京兩個國民政府。以蔣中正為首的右派在南京成立政府,開始清黨,將中國共產黨黨員從軍隊內清除,並且取消國民革命軍內黨代表及政治部編制。國民革命軍開始被中國共產黨稱為蔣軍,中國共產黨指責國軍已成為「新軍閥」蔣中正工具。至7月15日,武漢政府分共,8月19日武漢中國國民黨中央黨部及國民政府發表遷都南京,又合而為一[8]:28。8月,蔣中正辭去總司令職。孫傳芳乘機反攻,被李宗仁、何應欽、白崇禧在南京龍潭擊敗。

1928年1月,蔣中正復出。支持北伐的馮玉祥手下的國民軍,及閻錫山手下的北方革命軍都得到番號。國軍編為第一、二、三、四集團軍,分別由蔣中正、馮玉祥、閻錫山及李宗仁任司令;蔣中正為總司令。6月,張作霖退出山海關外,被日本關東軍在皇姑屯站炸死。國軍進至北京。12月,張學良東北易幟,名義上歸順,北伐宣佈成功。

北伐時期隨著戰爭進展,擴編為49個軍,19個獨立師。

在1928年7月國民政府開始研究裁兵時,屬國民革命軍名下軍隊,有84個軍約300個師,共220萬人。當中尚未包括中國東北地區、四川及雲南等地部隊。而且軍隊質素非常參差,不少是投誠及收編而成。1928至1929年曾開始編遣工作,計劃將國民革命軍縮編成六十五個師共八十萬人,亦有訂明國軍最高指揮權在國民政府。但不久革命軍內實力軍人即互以兵戎相見,先後發生蔣桂戰爭(參看李宗仁)、中原大戰等多場國民黨內戰,加上對共產黨圍剿及用兵,編遣計劃及軍隊國家化的計劃遂無疾而終。

1935年之後,中國共產黨在被圍剿下遭到重創,各地軍閥在多次衝突失敗後大多服從國民政府的指揮,中國局勢暫時處於平息;為應對日本威脅逐步上升,國民政府在德國軍事顧問建議下,制定國軍編遣計畫,預定將體制混亂、編制五花八門的各類師團統一調整,並配發新式武器裝備及德國軍事訓練,來強化戰鬥力。整編目標計劃將當時全國正規軍力縮減成60個師約70萬人,這項工作以中央軍優先進行。到1937年對日抗戰前,已完成20個師整編,最後因對日抗戰爆發而被迫中斷。不過,這項調整師編制仍成功推廣到各系軍隊之中。抗戰以後,師團都是以這套調整師體制,進行整補與戰力規劃。

Remove ads

1937年,中國抗日戰爭全面爆發後,國軍大幅擴編。當年中共領導的紅軍亦相繼歸入國軍編制,改編為八路軍、新四軍,但通常不歸入國軍陣營。至1945年,國軍共有120個軍、354個師,此外尚有獨立旅、獨立團等。據統計,八年抗戰中,國軍中陸軍傷亡將士三百萬人以上,當中將級軍官陣亡已超過二百名,中下級軍官更大幅傷亡。此外,抗戰期間國軍亦首次離開中國,組成中國遠征軍,到緬甸與印度的英軍共同作戰,且亦屢有勝果。

1944年底,已從戰前的191個師發展到350個師(步兵115個軍328個師含4個補訓總處,騎兵5個軍22個師),但全軍作戰部隊缺額69萬餘人,占編制數的21%。1945年開始全軍整編,至年底完成,共裁撤了38個軍,新建4個軍,保留了89個軍;裁撤119個師,新建13個師,保留256個師。軍事機構從4268個裁去1471個;軍事學校由93所裁去69所,新增5所。總計裁減100萬人,軍隊總數從590萬人下降到490萬人。按計劃,各戰區每3個軍裁去1個軍,轄3個師的軍應裁去1個師,轄2個師的軍應各裁去1個團並由他部調入充實。

Remove ads

依照1947年制定之中華民國憲法規定,軍隊不受任何黨派的控制,以中華民國總統兼任三軍統帥。其全稱是中華民國國軍,並在1947年將國軍移交行憲後的中華民國國防部指揮。[10]

1946年2月,國民政府在南京召開軍隊整編會議,通過了《關於變更軍事體制和軍事委員會及其所屬一切軍事機構的議案》。該案決定在國民政府主席下設置國防部,為最高軍事領導機構,在組織編制上設有6廳7局。其中,6個廳分別具體分管:人事、情報、計劃、作戰、訓練、研究;7個局則分別具體分管:新聞、民軍、保安、預算、史料、警察、兵役。除國防部外,另設參謀總長。在部隊的編制體制上,決定將戰區機構改為綏靖主任公署;集團軍改為整編軍;軍縮編為整編師,師縮編為轄3個團的整編旅;裁減新編師、暫編師、預備師等番號。在美國斡旋下,國民政府(國民黨)與共產黨在1946年2月在重慶簽署《軍隊整編及統編中共部隊為國軍之基本方案》。方案規定全12個月內將中國軍隊減為108個師,90個師為國民黨,18個師為共產黨。之後再在六個月縮編為國民黨50個師,共產黨10個師。根據整編會議確定的方針,1946年6月1日,國民政府將軍事委員會和軍政部正式改組為國防部,掌管全國軍政事務,國防部下轄陸軍、海軍、空軍、聯合後勤4個總司令部;武漢、北平、西北、東北、廣州5個行營;徐州、鄭州、衢州等「綏靖」公署以及重慶行轅、第2戰區、台灣警備總司令部和第79軍等直屬軍政機關和部隊。撤銷了抗戰時期成立的中國陸軍總司令部,並改為陸軍總部。但是整軍尚在開始階段時,1946年6月全面內戰爆發後,將軍隊總數減少了三分之一,由抗戰勝利之初的113個步兵軍,精簡整編為86個整編師(軍),248個旅,其中86個整編師中有美械、半美械裝備的22個師。

1947年起,各地中國共產黨軍隊不再附屬於中華民國國軍,改稱中國人民解放軍。1948年國民政府改組為中華民國政府,隨後中華民國國軍在大陸被中國人民解放軍擊敗,國軍餘部隨著中華民國政府撤往臺灣,在中國大陸的歷史亦告一段落。

Remove ads

組織

![[icon]](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) 此章節尚無任何內容,需要擴充。

此章節尚無任何內容,需要擴充。

- 北伐成功後國民政府起初沿用了北洋時期的軍階制度。

- 1931年4月國民政府公佈了《陸空軍軍官佐士兵等級表》:

- 軍官分為將官、校官、尉官三等,各官等又分上、中、少三級(少尉之下另設准尉)。

- 軍佐改用與兵科相同的三等九級名稱。

- 軍士分為:上士、中士、下士

- 士兵分:上等兵、一等兵、二等兵。

- 明確設立了空軍軍階等級。

- 1935年國民政府公佈《陸海空軍官制表》、《陸海空軍士兵等級表》,重新制定陸、海、空軍軍階等級:

- 軍官和軍佐冠以所屬軍種。

- 三軍軍佐均分為監、正、佐三等,相當於將、校、尉:

- 「監」分為總監、監,相當於中將、少將。

- 正、佐均分為一等、二等、三等,相當於校、尉的上、中、少三級。

- 軍佐以專業名稱加以區分,如:相當於現今「海軍軍醫上校」的「海軍一等軍醫正」。

- 軍士除空軍機械、通信、攝影、測候等專業的軍士分為一等軍士、二等軍士、三等軍士,其餘與前制相同。

- 1935年3月,國民政府區分上將為特級[11]、一級、二級。

- 特級上將從設立至2000年廢除,僅授予1935年時任國民政府軍事委員會委員長的蔣中正一人;大陸時期一共授予陸軍一級上將10名、海軍一級上將1名,除了蔣中正嫡系的何應欽、陳誠,其餘皆是獨霸一方的地方勢力[12]。

- 1936年起,由於上將員額有限,合於晉升二級上將規定的陸軍中將,可以加上將階[13],其服制同二級上將、領中將最高額薪俸,且二級上將職位出缺時可以優先晉任,唯1949年政府遷台之後沒有中將加上將階[14]。

- 國民政府也多次以陸軍上將階配合勳章贈與友邦政要[15],以示友好。

國民革命軍的編制,大體為戰區(行營)>兵團(轄2至5個集團軍)>集團軍(轄3至5個方面軍/軍團)>軍團(轄2個軍)>軍(轄3至5個師)/路軍(轄2師)>師>旅>團>營>連,具體編制則依不同時期需要而有所不同。

國民革命軍號稱八個軍,一至八軍軍長及黨代表分別為:(一軍)何應欽/繆斌;(二軍)譚延闓/李富春;(三軍)朱培德/朱克靖;(四軍)李濟深/廖乾五;(五軍)李福林/李朗如;(六軍)程潛/林伯渠;(七軍)李宗仁/黃紹竑;(八軍)唐生智/劉文島。

以上部隊番號序列如下:

- 國民革命軍第一軍(原黃埔黨軍)

- 國民革命軍第一師

- 國民革命軍第二師

- 國民革命軍第三師

- 國民革命軍第十四師

- 國民革命軍第二十師

- 國民革命軍第二軍(原建國湘軍)

- 國民革命軍第四師

- 國民革命軍第五師

- 國民革命軍第六師

- 國民革命軍第二軍教導師

- 國民革命軍第三軍(原建國滇軍)

- 國民革命軍第七師

- 國民革命軍第八師

- 國民革命軍第九師

- 國民革命軍第四軍(原建國粵軍)

- 國民革命軍第十師

- 國民革命軍第十一師

- 國民革命軍第十二師

- 國民革命軍第四軍獨立團

- 國民革命軍第五軍(原福軍)

- 國民革命軍第十三師

- 國民革命軍第十五師

- 國民革命軍第十六師

- 國民革命軍第六軍(原攻鄂軍、警衛軍、潮梅軍)

- 國民革命軍第十七師

- 國民革命軍第十八師

- 國民革命軍第十九師

- 國民革命軍第七軍(新桂系)

- 國民革命軍第八軍(湘系唐生智軍)

必須一提的是,此時在廣州整編國民革命軍的軍級單位因為沒有旅編制,因此團級以上直接跳師,導致一個軍實際滿編人員在一萬人左右,約等同日後改編時的步兵師。

Remove ads

一次北伐時期序列(1926年12月一1927年7月)

1926年8月,廣州國民政府以貴州清鄉司令部所屬右路軍、中路軍、獨立旅等部在湖南辰州改編為國民革命軍第九軍。1926年8月23日,廣州國民政府以黔軍第2師(下轄三個旅,由原黔軍第2混成旅擴編)在四川纂江改編為國民革命軍第十軍,轄第28師(由黔軍第2師所屬三個團改編)、第29師(由黔軍第2師所屬三個團改編)、第30師(由黔籍新兵組成)、教導師(由黔籍新兵組成)。1926年11月27日,國民革命軍第四軍以所屬第十師為基礎在湖北武漢擴編為第十一軍。

- 國民革命軍第一軍

- 國民革命軍第二軍

- 國民革命軍第三軍

- 國民革命軍第四軍

- 國民革命軍第五軍

- 國民革命軍第六軍

- 國民革命軍第七軍

- 國民革命軍第八軍

- 國民革命軍第九軍(原黔系彭漢章軍 → 滇系金漢鼎軍)

- 國民革命軍第十軍(原黔系王天培軍)

- 國民革命軍第十一軍

- 國民革命軍第二十四師

- 國民革命軍第二十六師(後為中國工農紅軍第二師)

- 國民革命軍第十二軍(原任應歧豫軍)

- 國民革命軍第十三軍(原樊鍾秀豫軍)

- 國民革命軍第十四軍(原直系孫傳芳贛軍)

- 國民革命軍第十五軍(原直系吳佩孚鄂軍)

- 國民革命軍第十六軍(原滇系范石生軍)

- 國民革命軍第十七軍(原直系孫傳芳閩軍)

- 國民革命軍第十八軍

- 國民革命軍第十九軍(原直系孫傳芳浙軍)

- 國民革命軍第二十軍(原川系楊森軍)

- 國民革命軍第二十一軍(原川系劉湘軍)

- 國民革命軍第二十二軍(原川系賴心輝軍)

- 國民革命軍第二十三軍(原川系劉成勳軍)

- 國民革命軍第二十四軍(原川系劉文輝軍)

- 國民革命軍第二十五軍(原黔系周西成軍)

- 國民革命軍第二十六軍(原直系孫傳芳浙軍)

- 國民革命軍第二十七軍(原直系孫傳芳皖軍)

二次北伐時期序列(1927年7月一1928年12月)

- 國民革命軍第一集團軍

- 國民革命軍第一集團軍第一方面軍

- 國民革命軍第一集團軍第二方面軍

- 國民革命軍第一集團軍第三方面軍

- 國民革命軍第一集團軍第四方面軍

- 國民革命軍第二集團軍(原國民軍)

- 國民革命軍第二集團軍第一方面軍

- 國民革命軍第二集團軍第二方面軍

- 國民革命軍第二集團軍第三方面軍

- 國民革命軍第二集團軍第四方面軍

- 國民革命軍第二集團軍第五方面軍

- 國民革命軍第二集團軍第六方面軍

- 國民革命軍第二集團軍第七方面軍

- 國民革命軍第二集團軍第八方面軍

- 國民革命軍第二集團軍第九方面軍

- 國民革命軍第三集團軍(原北方革命軍)閻錫山為總司令 (1928年2月28日,國民政府第42次會議議決,將晉閻軍改編為國民革命軍第三集團軍)

- 國民革命軍第四集團軍(新桂系)

1937年7月抗戰爆發前,國民革命軍共有步兵師183個,獨立步兵旅58個,獨立步兵團43個,騎兵師8個,獨立騎兵旅5個,獨立騎兵團3個,獨立炮兵旅2個,獨立炮兵團15個,獨立炮兵營13個,獨立工兵團2個,交通兵團3個,通信兵團2個,憲兵團11個,憲兵營2個,總兵力202.9萬人。

- 中央軍:第1、2、3、4、9、10、11、14、21、25、28、36、43、47、49、51、58、59、60、61、67、78、79、80、83、85、87、88、89、92、93、94、95、96、97、98、99師,獨立第6旅,共37個步兵師及1個步兵旅,騎兵第7師、稅警總團、教導總隊。

- 贛軍餘部:第5師

- 浙軍餘部:第6師

- 朱培德滇軍:第7、12師

- 湘軍:第8、15、16、18、19、23、24、46、50、53、62、63、77師,獨立32旅,暫編第11、12、13旅,計13師4旅。

- 萬耀煌鄂軍:第13師

- 楊虎城陝軍:第17、42、169、177師

- 韓復榘西北軍:第20、22、29、74、81師,第五十五軍手槍旅,共5師1旅

- 郭汝棟川軍:第26師

- 孫連仲西北軍:第27、30、31、33師

- 西北軍梁冠英第25路軍:第32師,獨立第5旅

- 馬鴻賓部:第35師

- 宋哲元西北軍:第37、38、132、143師,獨立第40旅,59軍特務旅,計步兵4個師2個旅,騎兵第9師

- 龐炳勛西北軍:第39師

- 湖北地方部隊:第40、82師

- 徐源泉部直魯聯軍:第41、48師

- 方振武國民五軍餘部:第44師、獨立第46旅

- 河南地方部隊:第45師

- 福建地方部隊:第52師

- 郭松嶺餘部:第54師

- 陳調元蘇皖軍:第55、57師

- 皖軍餘部:第56師

- 鎮嵩軍:第64、65師。

- 晉綏軍:第66、68、69、70、71、72、73、101師、新編第2師,步兵第196、200、203、205、209、211、215、218旅,獨立第2、3、7、8旅,新編第5、6旅計步兵9個師14個旅,騎兵第1.2師,新編騎兵第2旅,騎兵2個師1個旅。

- 張鍅第20路軍:第75、76師

- 高桂滋國民二軍餘部:第84師

- 陝北井岳秀部:第86師

- 余漢謀粵軍:第90師

- 東北軍:第91、105、107、108、109、110、111、112、113、114、116、130師,計步兵12個師,騎兵第3、4、6、10師,計騎兵4個師。

- 馬步芳部:第100師,騎兵第5師、暫編騎兵第1師。

- 黔軍餘部:第102、103、121、140師。

- 李家鈺川軍:第104師

- 孫震川軍:第122、123、124師。

- 鄧錫侯川軍:第125、126、127、128、131師,計5師。

- 楊森部川軍:第133、134、135師。

- 劉文輝川軍:第136、137、138師。

- 劉湘川軍:第144、145、146、147、148、149、150、161、162、163、164、167師,獨立第11、12、13、14、15、16、17旅,計12師7旅。

- 石友三餘部投東北軍:第106師

- 商震部:第139、141、142師。

- 余漢謀粵軍:第151、152、153、154、155、156、157、158、159、160師,獨立第9旅,計10師1旅。

- 魯大昌甘軍:第165師

- 建國豫軍餘部:第166師

- 馬鴻逵部:第168師,騎兵第1、2旅。

- 桂系:第170、171、172、173、174、175、176師,計7師。

- 湘西陳榘珍部:新編第34師

- 陝軍投中央的王勁哉部:新編第35師,獨立第20旅。

- 龍雲滇軍:步兵第1、2、3、5、7、9旅,計6旅。

- 劉珍年直魯聯軍殘部:獨立第45旅

- 西北軍騎兵第3師縮編部隊:騎兵第14旅

![[icon]](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) 此章節尚無任何內容,需要擴充。

此章節尚無任何內容,需要擴充。

|

民國15年(1926年)7月 |

- 國民革命軍第一軍軍長:何應欽

- 國民革命軍第二軍軍長:譚延闓

- 國民革命軍第三軍軍長:朱培德

- 國民革命軍第四軍軍長:李濟深(兼任)

- 國民革命軍第五軍軍長:李福林

- 國民革命軍第六軍軍長:程潛

- 國民革命軍第七軍軍長:李宗仁

- 國民革命軍第八軍軍長:唐生智

北伐後至抗戰前新編部隊:

- 國民革命軍第九軍(1926年8月~1950年1月)

- 國民革命軍第十軍(1926年8月~1949年4月)

- 國民革命軍第十七軍(1926年10月~1949年11月)

- 國民革命軍第十八軍(1930年8月~1956年5月)

- 國民革命軍第三十三軍(1927年1月~1949年4月)

- 國民革命軍第三十七軍

- 國民革命軍第五十二軍(1937年7月~1989年7月)

- 國民革命軍第五十三軍(1933年2月~1945年3月)

- 國民革命軍第五十四軍

- 國民革命軍第六十軍

- 國民革命軍第六十二軍

- 國民革命軍第六十六軍

- 國民革命軍第七十軍

- 國民革命軍第七十一軍

- 國民革命軍第七十三軍

- 國民革命軍第七十四軍(1937年9月~1949年12月)

- 國民革命軍第八十九軍(1938年2月~1949年12月)

新編軍、師:

- 國民革命軍新編第一軍

- 國民革命軍新編第二軍

- 國民革命軍新編第三軍

- 國民革命軍新編第四軍

- 國民革命軍新編第五軍

- 國民革命軍新編第六軍

- 國民革命軍新編第七軍

- 國民革命軍新編第八軍

- 國民革命軍新編第廿二師

- 國民革命軍新編第卅師

- 國民革命軍新編第卅八師

其他編制部隊:

主要戰役

以下是與國民革命軍直接相關的戰爭與戰役。

|

- 抗日戰爭(1937年-1945年),交戰方大日本帝國支那派遣軍、國民革命軍第十八集團軍、國民革命軍陸軍新編第四軍。

- 盧溝橋事變(1937年),交戰方日本帝國陸軍。

- 平津作戰(1937年),交戰方日本帝國陸軍。

- 太原會戰(1937年),交戰方日本帝國陸軍。

- 淞滬會戰(1937年),交戰方日本帝國陸軍。

- 南京保衛戰(1937年),交戰方日本帝國陸軍。

- 徐州會戰(1938年),交戰方日本帝國陸軍。

- 蘭封會戰(1938年),交戰方日本帝國陸軍。

- 武漢保衛戰(1938年),交戰方日本帝國陸軍。

- 廣州戰役(1938年),交戰方日本帝國陸軍。

- 南昌會戰(1939年),交戰方日本帝國陸軍。

- 隨棗會戰(1939年),交戰方日本帝國陸軍。

- 第一次長沙會戰(1939年),交戰方日本帝國陸軍。

- 桂南會戰(1939年-1940年),交戰方日本帝國陸軍。

- 棗宜會戰(1940年),交戰方日本帝國陸軍。

- 豫南會戰(1941年),交戰方日本帝國陸軍。

- 上高會戰(1941年),交戰方日本帝國陸軍。

- 晉南戰役(1941年),交戰方日本帝國陸軍。

- 福州戰役(1941年),交戰方日本帝國陸軍。

- 第二次長沙會戰(1941年),交戰方日本帝國陸軍。

- 第三次長沙會戰(1941年-1942年),交戰方日本帝國陸軍。

- 香港保衛戰(1941年),國民革命軍在廣東惠州接應逃出的少量英軍,未參與戰鬥[16]。

- 滇湎路戰役(1942年),交戰方日本帝國陸軍。

- 浙贛戰役(1942年),交戰方日本帝國陸軍。

- 鄂西戰役(1943年),交戰方日本帝國陸軍。

- 常德會戰(1943年),交戰方日本帝國陸軍。

- 滇西緬北戰役(1943年-1945年),交戰方日本帝國陸軍。

- 豫湘桂會戰(1944年),交戰方日本帝國陸軍。

- 密支那戰役(1944年),交戰方日本帝國陸軍。

- 長衡會戰(1944年),交戰方日本帝國陸軍。

- 第四次長沙會戰(1944年),交戰方日本帝國陸軍。

- 衡陽保衛戰(1944年),交戰方日本帝國陸軍。

- 騰衝戰役(1944年),交戰方日本帝國陸軍。

- 福州戰役(1944年),交戰方日本。

- 湘西會戰(1945年),交戰方日本帝國陸軍。

- 國共摩擦(1937年-1945年),交戰方國民革命軍第十八集團軍、國民革命軍陸軍新編第四軍。

- 晉西事變(1939年),交戰方國民革命軍第十八集團軍。

- 黃橋戰役(1940年),交戰方國民革命軍陸軍新編第四軍。

- 皖南事變(1941年),交戰方國民革命軍陸軍新編第四軍。

- 第二次國共內戰(1945年至今[註 1]),交戰方國民革命軍第十八集團軍、國民革命軍陸軍新編第四軍、中國人民解放軍。

- 1945年國共衝突(1945年),交戰方國民革命軍第十八集團軍、國民革命軍陸軍新編第四軍。

- 中原突圍(1946年),交戰方國民革命軍第十八集團軍、國民革命軍陸軍新編第四軍。

- 蘇中戰役(1946年),交戰方中國人民解放軍。

- 大同集寧戰役(1946年),交戰方中國人民解放軍。

- 定陶戰役(1946年),交戰方中國人民解放軍。

- 鉅野戰役(1946年),交戰方中國人民解放軍。

- 四平戰役(1946年),交戰方中國人民解放軍。

- 臨江戰役(1946年-1947年[註 2]),交戰方中國人民解放軍。

- 陝北戰役(1947年),交戰方中國人民解放軍。

- 孟良崮戰役(1947年),交戰方中國人民解放軍。

- 運城戰役(1947年),交戰方中國人民解放軍。

- 東北1947年夏季戰役(1947年),交戰方中國人民解放軍。

- 東北1947年秋季戰役(1947年),交戰方中國人民解放軍。

- 東北1947年冬季戰役(1947年),交戰方中國人民解放軍。

- 萊陽戰役(1947年),交戰方中國人民解放軍。

- 北塔山事件(1947年),交戰方蒙古人民軍。

參考文獻

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads