热门问题

时间线

聊天

视角

臺海現狀

對於現臺灣海峽的實際狀況的一種稱呼 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

臺海現狀意指當前海峽兩岸的政治狀態,在1949年中華人民共和國建國後,中華民國政府存在於臺灣地區,中華人民共和國政府統治中國大陸的現狀,是描述兩岸問題的重要概念。1949年後,在美國介入下,臺海兩岸事實上處於分治的狀態,曾發生過小型軍事衝突,但大體上維持和平。台海兩岸「維持現狀」(status quo)被認為是現時緩和地緣政治衝突的有效方法之一,中華民國政府和美國政府均認同「維持臺海和平穩定現狀」[1][2][3][4]。中華人民共和國政府主張中國統一,以解決台灣問題,反對形成兩個中國與一中一台的台獨「現狀」[5]。

中華人民共和國方面主張一個中國,中華人民共和國擁有台灣主權,因為國共內戰,殘存的分離主義份子,在美國帝國主義支持下,形成地方政權,非法統治台灣,產生台灣問題。自1949年開始,中華人民共和國曾經發動數次軍事行動,試圖統一。直至1979年金門戰役後,中華人民共和國方面宣布停止炮擊金門[6],同時以全國人大的名義發表《告台灣同胞書》,宣示爭取和平統一的大政方針,改採用和戰兩手策略,兩岸關係由戰爭轉向和平,但也宣誓不承諾放棄使用武力,中國不放棄以武力統一[7][8]。

中華民國方面,自蔣中正總統開始,否認中華人民共和國對台灣擁有主權,認為中國可能入侵台灣。在蔣中正與蔣經國總統任內,曾有反攻大陸的軍事計劃,曾與中華人民共和國進行小規模的武裝衝突,但在美國支持下,以臺灣海峽中線作為分界,以自我防衛為主。直到李登輝總統於1991年宣佈終止動員戡亂時期,單方面結束兩岸敵對狀態[9][10]。部分觀點認為兩岸沒有簽署任何停火協議[11][12][13],因此依舊處於敵對狀態[14][15],並在政治、軍事、外交、意識形態等領域上仍有敵對心態[16]。

美國與中華民國政府曾經簽定《中美共同防禦條約》,保證中華民國的獨立地位。1979年後,美國與中華人民共和國建交、並同時與中華民國斷交。美國採用的區域政策,以中美三個聯合公報、《台灣關係法》與六項保證為基點。美國承認中華人民共和國為中國唯一合法代表,但以模糊方式處理中國大陸對台灣的主權主張,承諾將持續支持台灣保持民主體制與自治現況、以及提供防禦性武器給台灣,以保障台海和平,並支持中國大陸與台灣之間經由對話,和平解決臺灣問題[17]。

Remove ads

歷史背景

1895年4月17日清政府因甲午戰爭戰敗,與大日本帝國簽訂《馬關條約》永久割讓台灣與澎湖及其屬島給日本。第二次世界大戰爆發後,1941年12月9日中國正式對日宣戰,並宣布對日一切條約無效。然而根據國際法,單方面宣布條約無效並不能因此取回已經割讓給他國的領土[18]。1945年8月15日,中、美、英、蘇四國政府同時宣佈接受日本無條件投降。1945年9月2日,在臺日軍向代表全體同盟國受降的國民政府主席兼國民政府軍事委員會委員長蔣介石投降[19]。臺灣自此被中華民國接管[20][21][22][23]。1947年二二八事件中,國民政府從中國大陸增援軍隊對台灣民眾進行鎮壓與清鄉。二二八事件後有部分台灣民眾希望聯合國能將台灣及附屬島嶼交由國際託管。[24][25][26][27]中國國民黨於第二次國共內戰中失利,逐漸失去中國大陸的控制權。1949年10月1日,中華人民共和國在北京成立。1949年12月7日,中華民國政府遷往臺北市,僅統治台灣、澎湖、金門、馬祖與其他島嶼及少部分大陸地區。並對中國大陸沿海海域實行關閉政策,意圖封鎖中國大陸海岸線。

1950年6月25日韓戰爆發後,出於冷戰形勢的考慮,美國總統哈利·杜魯門改變1950年1月不積極干預中國內戰的決定,計畫使台灣海峽中立化,派遣第七艦隊進入台灣海峽,既阻止解放軍攻打台灣,也防止國軍反攻中國大陸。他主張台灣的未來必須等待太平洋區域恢復安全,與日本和平條約決定或是由聯合國來考量。[28][29]中華人民共和國則譴責美國干涉中國內政[30]。1951年9月8日,日本在舊金山和約中,放棄對台灣及澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求。條約於1952年4月28日正式生效,但無明文規定台灣轉移給予中國(僅在開羅宣言中由盟國提及)。[31]中華民國抗議未被邀請參與舊金山和會卻無濟於事。中華人民共和國則不承認《舊金山和約》。[32]1952年4月28日,中華民國與日本簽訂《中日和約》,於和約第五條中承認《舊金山和約》中關於中國的相關權益。中華民國政府宣稱日本於《中日和約》中將台澎之主權移轉給中華民國,持台灣地位未定論者則否定主權移轉之論述[註 1]。

1954年12月3日,美國和中華民國簽訂《中美共同防禦條約》,正式協防台灣與澎湖。1954年9月3日,中國人民解放軍對金門發動大規模的九三砲戰,引發第一次台海危機。同年11月14日,於大陳駐守的太平號驅逐艦遭解放軍魚雷快艇擊沉。1955年1月18日,解放軍突擊一江山島,激戰一日過後攻下一江山島。由於一江山島是大陳島的屏障,中華民國政府決定自大陳島撤退,撤退前毀壞島上所有設施,隨之撤銷了浙江省政府。此次行動也是到目前為止台海兩岸最近一次改變實際統治範圍。

1958年8月23日,中國人民解放軍砲擊金門,是為八二三砲戰。國軍堅守,在經歷了一定時期的內互射火炮之後,得以繼續控制金門。1950年代末至1960年代,中華民國籌備一系列「反攻大陸」作戰計劃,統稱「國光計畫」,但最終未能實現。

1971年《聯合國大會2758號決議》通過,聯合國大會承認中華人民共和國取代中華民國在聯合國之中國代表權。1972年9月29日,日本政府正式與中華人民共和國政府建交,簽訂《中日建交聯合公報》,同時宣布《中日和約》失效。中華民國政府逐步將由中國大陸遷來之國營事業(如輪船招商局等)更名,以防止中華人民共和國以「繼承中國」之姿強行接收其資產。

1974年,解放軍海軍東海艦隊南下編隊首航台灣海峽,初步突破關閉政策。1979年1月1日,美國與中華人民共和國建交,同時與中華民國斷交。同年3月,美國國會通過《台灣關係法》並追溯自1979年1月1日生效,4月25日,駐台美軍撤離台灣。5月,中國大陸民用船隻在台灣海峽復航。此後海峽中線成為習慣上的分治線。

1980年1月1日,美國國務院告知中華民國《中美共同防禦條約》失效[35]:398。1981年,全國人大常委會委員長葉劍英提出〈葉九條〉。同年3月29日,為對抗中國大陸主張之「一國兩制」,國民黨於第十二次全國代表大會通過「貫徹以三民主義統一中國案」。1982年7月24日,中共中央統戰部部長廖承志致信給蔣經國總統,呼籲兩岸展開和談,「相逢一笑泯恩仇」,中華民國政府未回應。1982年7月25日,蔣經國函電宋美齡稱:「此固為『匪』統戰之一貫手法但顯已推向另一更邪惡之層次方向兒將一貫的置之不理並密切注意其後續發展伎倆」[36]。

Remove ads

1986年9月28日,台灣第一個反對黨民主進步黨成立。翌年6月5日,其首屆新科立院黨團質詢三七事件無果,美國呼籲中華民國政府進行民主改革開放[37][38];7月14日,總統蔣經國宣布台灣地區於次日起解嚴,並陸續開放黨禁與報禁以允許組織政黨與辦報以落實憲法保障的集會自由、結社自由與新聞自由;並於11月2日進一步開放兩岸探親[39]。1988年1月13日蔣經國逝世後,副總統李登輝依中華民國憲法繼任成為第一位臺灣本省籍總統,在其努力及堅持下,任內持續推動修改憲法,正式實施憲法上促進的思想自由、言論自由、學術自由、宗教自由、資訊自由和遷徙自由。1990年7、8月,發生兩次閩平漁事件[40][41];1994年3月,發生千島湖事件,衝擊兩岸關係[42][43]。1990年代後,隨著以往被列為黑名單而流亡海外的異議人士獲准返回,台灣獨立運動逐漸在民間開始興起;1991年10月,民進黨通過台獨黨綱,公開主張民主自由與台灣獨立的政治理念。

1990年,李登輝在國民大會支持下,當選第八任總統。同年10月,李登輝總統宣布成立以促進國家統一為目的的國家統一委員會。其後,李登輝總統代表中華民國政府於1991年5月1日起宣布終止動員戡亂時期,在法律上片面停止謀求以武力作為統一中國的手段,但未結束國共內戰狀態。並展開修憲,制定適用於兩岸分治現狀的中華民國憲法增修條文。於台灣省之台灣、澎湖與福建省之金門、馬祖舉行之國民大會代表全面改選,並於1991年首次辦理,立法委員全面改選則於1992年首次辦理。自此,增修條文所訂之全數國會議員法定席次均由自由地區人民投票決定,憲法增修條文中將中國大陸地區與台澎金馬分成「大陸地區」與「自由地區」,人民的權利與義務由此不再相同,大陸地區人民法理上不適用於中華民國憲法所規定之國民的權利與義務。而原有之第一屆中央民代則全數退職,從此立法委員及國大代表選舉就不再有大陸地區省市參與。

1992年1月,新疆省政府辦事處撤廢,成為中華民國在中國大陸原有之省級行政區中最後一個消亡者。同年立法院以「一個中華民國的兩個地區」為基準制定《兩岸人民關係條例》。條例中將「大陸地區」定義為「臺灣地區以外之中華民國領土」。改制後的台灣省省長、升格為直轄市後的台北市市長與高雄市市長由人民直選於1994年實現。

Remove ads

1993年4月27日上午10時,海峽兩岸關係協會會長汪道涵與海峽交流基金會董事長辜振甫,在新加坡正式舉行第一次「汪辜(辜汪)會談」。雙方就兩會會務、兩岸經濟交流、科技文化交流等三項議題進行了廣泛討論。「汪辜會談」對發展兩岸關係、擴大兩岸經貿、科技合作和人員往來、各項交流產生了積極的作用。簽署了《汪辜會談共同協議》等四項協議。汪辜會談也是海峽兩岸自1949年分治以來,民間代表在獲得官方授權下的首度正式接觸。

1995年5月22日,美國突然宣布:柯林頓總統決定允許李登輝於當年6月的第一周到美進行「非官方的、私人的訪問」,參加康奈爾大學的畢業典禮。儘管此前兩天,美國總統國家安全事務助理萊克和副國務卿塔諾夫已正式約告中國駐美大使李道豫,這一宣布仍令人震驚。僅一個月之前,美國國務卿親口對李道豫做出過承諾,說美國不會允許李登輝訪美。

1995年7月至11月23日期間,中國人民解放軍第一次導彈發射及軍事演習,表示抗議李登輝在美國康奈爾大學所發表的「民之所欲,長在我心」演講,並警示台灣。

1995年7月18日,新華社發表新聞宣布中國人民解放軍將於7月21日至28日間,舉行二炮部隊的導彈試射演習,朝向距離台灣基隆港約56公里的彭佳嶼海域附近舉行導彈試射。此番舉動,讓兩岸關係變得緊張起來。1995年12月19日,美國派尼米茲號航空母艦戰鬥群通過台灣海域。

1995年1月30日,時任中國共產黨中央委員會總書記江澤民提出「江八點」。1995年至1996年間,兩岸關係持續緊張,中華人民共和國政府試圖影響台灣選舉而進行軍事演習,結果適得其反。1996年3月台灣、澎湖、金門、馬祖首次舉行之總統直接選舉,李登輝當選第九任總統,成為第一位直選的中華民國總統。1998年12月21日,實行精省,臺灣省政府改成行政院的派出機關,喪失原有的地方自治功能。1999年7月9日,李登輝總統在接受德國媒體專訪時,定義臺海兩岸現況為「特殊國與國關係」(兩國論)。兩岸停止經貿談判。

陳水扁政府:2000-2008年

2000年3月18日,前台北市長、民進黨籍總統候選人陳水扁當選第十任總統,民進黨首度執政中華民國政府,為中華民國史上首度政黨輪替。2002年8月,陳水扁總統提出「一邊一國論」,逐漸推動去蔣化運動。2004年3月,陳水扁連任。

2004年中華民國總統選舉期間,陳水扁提出擬在下一任期內草擬「新憲法」草案,改變既有民國憲法中的國旗、國號、領土等內容。不過該次制憲實際並未完成,僅進行了中華民國憲法的第七次增修。2004年8月,立法院公告憲法修正案,定於次年選舉召開任務型國民大會複決此案。此次憲法修正,將修憲案和變更領土案的複決方式,從國民大會投票,修改為自由地區全民公投。

因應中華民國的上述憲政變化動向,中華人民共和國全國人大常委會2004年12月一讀《反分裂國家法》,並於2005年3月14日由全國人大通過生效。該法案列明,如發生「台灣從中國分裂出去」的事實或重大事變時,得採取「非和平方式及其他必要措施」。

前述的中華民國憲法第七次增修,於2005年6月7日付國民大會複決,在國民黨、民進黨的共同支持下取得通過。自此以後,修憲和變更領土案除需要立法院¾多數同意外,還需要在公投中取得超過自由地區選民總數50%的支持票數,方能複決通過。這一門檻相較其他中華民國全國性公民投票(支持人數達到選民總數25%,且反對人數少於支持人數)為更高,之後數十年來,也未再有修憲或領土變更案獲得通過。

Remove ads

2005年10月,中華民國政府停用法理上各省(市)縣(市)行政區域代碼[44],由行政院所屬單位編輯的《中華民國年鑒》亦於同年起不再將大陸地區列於「土地」一章之中[45],此後「土地」、「人民」及各項收錄資料均以治權所及之臺澎金馬為範圍[46]。陳水扁政府文獻僅列出實際統治區(即台灣地區)之行政區域,並棄用「中華民國全圖」[47][48]。2006年2月27日,陳水扁總統裁示,《國家統一綱領》終止適用,並於次日宣布終止國家統一委員會的運作。這一事件引起中華人民共和國的強烈反彈,也引起美國關切,美國國務院要求台方澄清沒有「廢除」國統綱領和機構,否則便是違背承諾、單方面改變現狀。

同年爆發百萬人反貪腐運動試圖罷黜陳水扁,未果。2007年9月,在北京舉行的第二十九屆夏季奧林匹克運動會之聖火傳遞路線原包含台北市,但最終因為國旗問題及路線等談判破局,聖火未能途經台灣,是為自柏林奧運開創聖火傳遞的活動有史以來首座城市於邀請下而無法傳遞的紀錄。[49][50][51][52][53][54][55]

Remove ads

馬英九政府:2008-2016年

2008年,前台北市長、國民黨籍總統候選人馬英九當選總統,結束民進黨八年執政,國民黨重回執政。5月20日就任後表示「維持台海現狀」,回歸《中華民國憲法》,以憲法一中與九二共識為基準,與中國大陸政府簽訂兩岸各項事務和經貿協定並展開交流,並提出「不統、不獨、不武」。2012年,馬英九成功連任總統後,在就職演說中稱依兩岸人民關係條例表示兩岸是「一個中華民國的兩個地區」。同年5月21日,行政院大陸委員會發新聞稿稱外蒙古已非中華民國法定領土。[56]

馬英九任內,兩岸關係發展良好,台灣得以用中華台北名義參加包含國際民航組織、世界衛生組織等多個國際組織的活動。

2013年6月底,兩岸服務貿易協議引發社會爭議。同年10月10日,馬英九在國慶大典上宣稱「兩岸不是國際關係」。2014年3月至4月,爆發反對兩岸服務貿易協議的太陽花學運,其後協議被擱置。8月,發生陸委會副主委張顯耀遭指控洩密而免職事件。9月,中華民國政府重申拒絕一國兩制的立場[57]。

2015年11月7日,習近平與馬英九在新加坡舉行會面,是海峽兩岸自1949年因內戰分治以來,雙方最高領導人的首次會晤。[58][59][60]但未發表共同聲明、宣言或簽署任何協議。

蔡英文政府:2016-2024年

2016年5月20日,民進黨籍候選人蔡英文當選中華民國總統,民進黨重返執政。蔡英文就任總統後表示「維持台海現狀」,但不接受九二共識[62],並於同年年底成功與美國候任總統川普通電話。北京對蔡英文政府持續施壓[63],企盼蔡英文能重提九二共識[64]。蔡英文則在民進黨創黨30周年之際,發表公開信表示要力抗北京壓力,發展對外關係,擺脫對北京的依賴[65]。

北京聲稱[66]打擊台獨勢力,阻撓臺北參與國際組織(例如:國際民航組織、國際刑警組織、世界衛生大會)[67][68],不再堅持過往八年的「外交休兵」政策,導致聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、諾魯等國相繼與中華民國斷交,並與中華人民共和國建交或復交。部分獨派稱藉未來可能零邦交之機擺脫「中華民國」稱號的包袱,以「台灣」之名建國[69][70]。此外,中國人民解放軍也多次繞航台灣或者舉行演習。[71]

習近平在2019年提出《一國兩制臺灣方案》[72]。蔡英文表示不接受九二共識與一國兩制[73],泛藍陣營的中國國民黨亦拒絕接受一國兩制[74][75]。2019年8月1日起中國大陸暫停47個城市居民赴台個人游試點。[76]

面對中國人民解放軍解放台灣的威懾,中華民國外交部在2021年4月30日表示中共的行為已對臺海區域安全及現狀產生危害,中華民國將持續與美國、日本、歐盟、澳洲等理念相近的民主國家深化合作,共同維護臺海現狀及印太地區的和平、穩定與繁榮[77]。

2022年8月2日,美國眾議院議長南西·裴洛西出訪亞洲途中到訪台灣,引起北京的強烈反感,為制約裴洛西訪台暫停台灣食品進口。日程前後兩岸均進行軍事調動和演習,引起國際對臺海安全的關注。[78]

2022年8月起,中國大陸的無人機頻繁來到金門防區。8月30日下午,有中國大陸無人機進入大膽、二膽、獅嶼地區,有無人機遭到國軍射擊驅離[79]。同時亦有金門出發的無人機偵查福建角嶼中國人民解放軍兵營。[80]9月1日中午12點3分,1架中國大陸無人機飛到金門獅嶼空拍時被國軍金門防衛指揮部擊落。[81]

2023年4月12日,中華人民共和國商務部對台灣禁止大陸進口的2455項產品展開貿易壁壘調查。[82]

2023年5月19日起,中國大陸恢復旅行社及在線旅遊企業經營台灣居民入境團隊旅遊和機票+酒店業務。[83]交通部觀光局局長張錫聰表示,禁止旅行業者接待及組團前往中國大陸的禁團令還不會解除。[84]

2023年11月29日,中華民國總統蔡英文表示,中國領導人習近平由於難以克服國內的經濟和政治挑戰,現在不太可能入侵台灣,對於美國對台防務政策,則表示稱,「台灣人民堅定致力於自我防衛,並清楚了解有責任捍衛自己的家園」。[85]

Remove ads

賴清德政府:2024年至今

2024年5月20日,賴清德總統於就職典禮上發表演說,重申「根據中華民國憲法,中華民國主權屬於國民全體,有中華民國國籍者為中華民國國民;由此可見,中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」[86]美國國務院則歡迎賴總統維持台海現狀承諾。[2]

2025年3月13日,賴清德召開國安高層會議,主題是「凝聚反併吞共識,因應中國統戰滲透」。會後發表敞廳談話,稱中國是境外敵對勢力,檢討修正洪仲丘事件廢除的軍事審判制度,恢復軍事審判因應滲透。[87][88]

各方對現狀的認知

對於「兩岸現狀」,台灣和中國大陸方面各自有不同的認知。

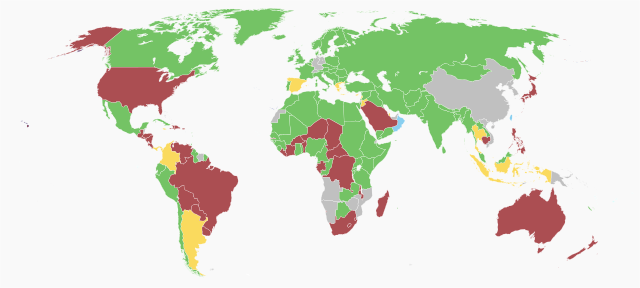

世界上有183個國家與中華人民共和國政府建立外交關係。12個國家與中華民國政府建立外交關係,並互派大使等外交官。世界上多數國家官方與中華民國政府無外交關係,和中華民國有民間及非官方但實際上具有外交性質的關係,他們的觀點主要為:

基於與中華人民共和國建交原則,認同中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府。同時,對中華人民共和國的觀點(「台灣是中國的神聖領土一部分」)表示理解、認可、尊重或認知(英文原文為acknowledge)。[102][103][104][105][106]

兩岸對單方面改變現狀的各自認定

此章節的準確性有爭議。 |

海峽兩岸都反對單方面改變現狀的行為,但兩岸對此見解差別很大。

兩岸人民的意見及看法

中國大陸媒體普遍支持「兩岸文化及經貿交流」,大陸人民基本都認為「兩岸應當統一,無論何種形式」。2005年7月,《東方時空》的「時空調查」部分:「您認為兩岸會走向和平嗎?」[125]零點調查公司對18至60歲的居民通過科學的入戶調查的方式,獲得的調查結果為:2005年,74%的受訪者認為「兩岸正走向和平」,比2004年只有31.3%的受訪者認為兩岸關係正走向和平有所增加。而在「你認為大陸民眾對兩岸關係的態度發生變化的主要原因是」的調查中,58%的民眾認為「大陸對台政策更加實際有效」;24%的民眾認為「台灣政黨領導人訪問大陸」[註 2];15%的民眾認為「兩岸民間的交流大大增加」。

中國大陸部分海外異見人士,如美籍余杰、澳籍袁紅冰等人則與中國大陸媒體、普通民眾支持中國統一的觀點相反。其中,余杰傾向於「台灣維持現況、保有自治,甚至維持一個主權獨立的國家」[126]。

2016年4月,《環球時報》與上海社會科學院的一項網絡民意調查顯示,40.7%的民眾認為和平統一「完全沒可能」,40%的民眾認為「可能性很小」;超過85%的民眾支持「武統台灣」。國台辦新聞發言人馬曉光回應這一現象,稱蔡英文政府和台獨勢力的「倒行逆施」逼迫中國大陸民眾發出「武統」的聲音[127]。

馬英九執政後,根據遠見雜誌民調中心於2009年7月21日發佈關於民眾對於兩岸現況看法的民調,結果認為雙方目前是「兩個各自發展的國家」達82.8%,「同屬一個分裂的中華民國」佔4.9%,「同屬一個分裂的中華人民共和國」者為0.7%。[128]2009年5月行政院研考會調查顯示,在台灣人或中國人的認同指標上,64.6%的台灣民眾認為自己是台灣人,11.5%自認是中國人,且自認是中國人的比例逐年下降。 研考會自1996年開始,以「民眾的政治態度及族群觀點」為主題,每年進行一次民調;這次公布的民調是在今年5月1日-2日進行的,成功訪問1113位成年人;在95%的信心水準下,抽樣誤差在±3%以內[129]。

臺灣人民普遍同意國號為中華民國、由於一個中國原則一般接受國際通稱為臺灣或中華台北[130]。

自1980年代末、1990年代初開始全面民主化與本土化以來,過去二十餘年,台灣民眾的身分認同已發生了顛覆性的嬗變,其間台灣民意長期且穩定地支持維持現狀,而支持獨立者也都越來越明顯高於支持統一者。根據中華民國行政院大陸委員會在2011年11月所作的民意調查,高達86.6%的絕大部分台灣民衆認為應該維持現狀(廣義):

- 儘快宣布獨立:4.1%;

- 維持現狀,以後走向獨立:17.3%;

- 永遠維持現狀:26.5%;

- 維持現狀,看情形再決定獨立或統一:34.2%;

- 維持現狀,以後走向統一:8.6%;

- 儘快統一:1.3%;

- 不知道/無意見:8.0%。[131]

如果排除「維持現狀」的選項,則支持獨立者呈壓倒性多數。根據TVBS於2011年10月21日至24日民調,獨立佔67%,統一為17%,17%無意見。[132]

2012年3月29日,民主進步黨公布針對全國20歲以上具投票權公民所做的民意調查(依內政部2012年1月份人口統計資料,具95%信心水準,抽樣誤差約為±2.73%),結果顯示:78%受訪者認為台灣與中國大陸「不是」同一個國家;81.2%的民眾同意民進黨《台灣前途決議文》中「台灣是一主權獨立國家,任何有關獨立現狀的更動,必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定」的政策。[133]

2013年10月台灣指標民調顯示,有七成臺灣民眾認為臺灣和中國大陸是兩個各自發展的國家。[134]

2014年9月,臺灣網路論壇批踢踢「我是台灣人,還是中國人?」的投票民調,「我是台灣人,不是中國人」這選項得到了10987張的票數,囊括95.61%的選票公意。反觀「我不是台灣人,是中國人」只獲得61張的票數,得票率0.53%。[135]

根據台灣民調指標公司在2015年10月15日發布的定期民調,對兩岸關係現況及未來看法的可複選題目,有69.3%的民眾認為兩岸現狀是一邊一國關係,有69%的民眾認為兩岸是一中一台的關係,只有10.5%的民眾支持終極統一[136]。

2016年台灣陸委會民調顯示

- 主張統一:10.5%

- 主張維持現狀:64.7%

- 主張獨立:19%

聯合報的「兩岸關係年度大調查」自2010年開始調查至2017,2010年至2017年之調查台灣人對於兩岸關係仍以「維持現狀」為主流,支持統一或獨立比例基本持平,2010年主張維持現狀為51%,2011年為主張維持現狀52%,2012年主張維持現狀為48%,2013年主張維持現狀為47%,2014年主張維持現狀為47%[137]。

菱傳媒自2023年5月起進行,民眾對3年內海峽兩岸發生戰爭風險的擔憂有多高,並針對台海若開戰,美軍協防機會有多高進行網路問卷調查。

國際媒體觀點

英國《經濟學人》雜誌在2021年4月以「地球上最危險的地方」形容臺灣,認為臺海現狀難以再維持穩定,中美很可能在臺海地區爆發衝突[148][77]。

參見

注釋

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads