热门问题

时间线

聊天

视角

哥白尼環形山

月球撞擊坑 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

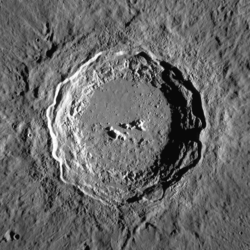

哥白尼環形山(Copernicus)是月球風暴洋東部一座隕石坑,屬於保存完好、非常突出的月球環形山之一[1][2],周圍環繞著巨大明亮的射紋系統,直徑96.07公里,深度2.846公里[1]。以世界日心說開創者-尼古拉·哥白尼的名字命名[3]。

哥白尼哥白尼環形山大約形成於8億年前,為月球最年輕的大型隕石坑之一[4]。月球地質史中的哥白尼紀時期就是以該名字命名[5],是所有形成於該時期帶明亮輻射紋隕石坑的典型代表,火星上也有一座同名的撞擊坑。

Remove ads

特徵

該環形山是業餘天文愛好者感興趣的觀測對象[2][4],在新月或滿月後(接近晨昏圈)的9-10天內,它的外貌及所覆蓋的射線紋顯露得最清楚。

命名

像許多月球正面隕石坑一樣,哥白尼環形山也是由喬瓦尼·里喬利命名 [6][7],其1651年的月名體系已成為標準化的命名。他也以相信地球運動的天文學家如阿里斯塔克斯和克卜勒等人的名字,命名了風暴洋及周邊隕石坑。事實上作為一名義大利耶穌會士,他遵守教會教義並公開反對哥白尼的日心說。里喬利當時指出,他的命名象徵將所有日心說學者們都拋進了風暴洋中,就如在「風雨如磐海洋中沉浮」的島礁[7]。不過,天文史學家尤恩·阿代爾·惠特克懷疑,這些極其突出的隕石坑也許正是表達了里喬利心中對他們的認同和支持,並想為未來一代留下有價值的遺產[7][8]。

1935年,國際天文學聯合會批准了該環形山及其他許多月球傳統名[3]。1973年該名稱也賦予給火星上的一座撞擊坑。隨後,國際天文學聯合會作出規定,未來不容許重複使用相同的名稱,但已有的舊名可繼續保留[9][10]。

此前其它的月球製圖者對該環形山都有不同的稱呼:1635年至1637年,皮埃爾·伽桑狄與他的同事一起製作了一些當時質量很高的月球地圖[11][12],他們以查爾特勒山脈的拉丁名稱它為"查爾圖西亞"(Carthusia)[12][13] ;1645年曾在西班牙國王菲利普四世宮廷中服務過的米迦勒·弗洛倫特·范·朗倫,稱呼「菲利普四世」,並稱風暴洋為"菲利皮科斯洋"(Oceanus Philippicus),對其它一些對象也進行了類似的命名[14][15][16][13];1647年約翰·赫維留則以地球西西里島上的埃特納火山命名它為「埃特納山」(Etna M.),他也以各種陸地山脈和山脊的名字命名了該環形山的亮紋[17] [18]。

Remove ads

位置

哥白尼環形山中心的月面坐標為9.62°N 20.08°W,位於風暴洋東部,那裡的一些高地將該區域劃分為數座月海和月灣。哥白尼環形山的東面是暑灣(浪灣)、東南為中央灣、西南是島海、南面更遠處是知海;環形山往北60公里就是喀爾巴仟山脈,東北180公里則為亞平寧山脈,這些山脈都坐落雨海中。最靠近哥白尼環形山的隕石坑(不包括它的衛星坑):東面有大的斯塔迪烏斯隕石坑、東北是厄拉多塞隕石坑、西南為賴因霍爾德隕石坑。此外,環繞它的較小撞擊坑有:福特隕石坑-南面,霍爾登修隕石坑-西南,米利奇烏斯隕石坑-西面及蓋-呂薩克隕坑-北面。最靠近的一條溝槽則是綿延40公里的蓋-呂薩克月溪(Rima Gay-Lussac)[19][20]。

向西500多公里坐落著另一座引人注目的撞擊坑-克卜勒隕石坑,西北900公里處是阿里斯塔克斯隕石坑,三座隕石坑的射紋系統均相互交叉重疊。

描述

哥白尼環形山是一座保存完好的年輕隕石坑(不像古老隕坑已因撞擊而發生侵蝕),有清晰的輪廓,外緣略呈波輪狀,直徑約93公里,內坡壁寬15公里,壁高較周圍地表高出1-1.5公里,而坑底較周圍地表深2.5公里,因此,相對於坑底,它的側壁高度達到3.8公里(有些地方>4公里)。坡壁上有三種不同的台地結構和內壁坍落形成的弧狀滑坡。坑內地面尚未被熔岩覆蓋,地勢南半部多丘陵,而北半部相對平坦。中央區有三座孤立山丘組成的中央峰,較地面高1.2公里以上[1][21][22][23],這些山峰彼此被山谷分開,沿東西方向大致形成一條直線。20世紀80年代通過紅外線觀測,發現這些山峰的地質成份主要為鐵鎂質橄欖石。

哥白尼環形山坑底沒有月海熔岩,而是覆蓋著一層凝固的撞擊熔融物,隕坑底表較為平整,特別是在西北部。但坑內也分布著數不清的凝固熔岩碎塊、裂縫以及長圓形空腔-可能是月壤下熔岩隧道崩潰的結果。一些熔化物被拋射到環形山的東部,甚至坑外,在坡壁台地上形成了眾多的岩漿湖,從中流下的熔漿抹平了彎曲的通道[24][25],但坑內各處地表濺射物的分布並不均勻[26][27]。

值得注意的是,哥白尼環形山內的大隕坑並不多,主要是尚沒有足夠長的積累期,最大一座隕坑是位於東內側坡壁上直徑3.5公里的衛星坑"哥白尼 A",但極小的隕坑也有很多,可能是環形山撞擊過程中噴發出的碎片重新回落所造成[25]。

在創建該環形山的撞擊發生前,月海該處的地層很厚。因此,哥白尼環形山坑底表層和濺射物主要由月海下層較輕的岩石構成,特別是深層岩石(主要是橄長岩)[25][28]。

環哥白尼環形山數十公里範圍內的月表都覆蓋著凝固濺射物,看上去呈形狀不規則,縱向細長的射線狀,從隕坑一直伸向遠方[28][29],大部分的物質被拋射到北面和西面[30]。

Remove ads

輻射紋

輻射紋是以撞擊坑中為中心呈射線狀向四周輻射,由大量細小撞擊坑濺射物、次生坑、坑群及其濺射物組成,包括撞擊坑的二次或三次連續撞擊作用形成的輻射狀坑鏈。滿月時,哥白尼環形山伸向所有方向的射紋線都可看得很清楚。它們綿延伸展500多公里[28],這些射紋大都筆直,但也有些沿分散的次級坑[28]彎曲成弧瓣、環圈或相互交叉,構成錯綜複雜的網狀[4][29][31]。哥白尼環形山的射紋線較暗淡,不如年輕的隕石坑如第谷坑的亮。但它們的延伸距離都非常長,與第谷射紋線不同,哥白尼環形山的射紋大部分分布在黑暗的月海上,因此哥白尼環形山的射紋系統是月球上除第谷坑外最顯目的[2]。

這些輻射紋部分是隕石坑濺射的淺灰色細粒岩屑、角礫粉末和玻璃質碎塊,部分為隕石本身散落的碎屑。在太陽的強輻照下,從受玷染的月壤中顯現出來,並與後來的小流星坑混合[32]。哥白尼射紋線較後期隕坑的射紋要暗淡得多,但由於隕石坑濺射物的化學成分與所在月海的岩石不同[28][32][33]。因此,其射紋幾乎或完全達到了「光學成熟度」(不會在輻射影響下繼續退色)。

Remove ads

次生坑

哥白尼環形山在各個方向都散落著岩石碎塊,形成眾多環繞的次生坑,其中很多就位於輻射紋中,有些相互構成了鏈坑[34]多數隕石坑分布在距哥白尼環形山100-200公里的範圍內。從遠處看,它們的密集度迅速下降[29][35]。

東北部長長的哥白尼次生坑鏈起始於斯塔迪烏斯隕石坑附近,並向北延伸,從喀爾巴阡山脈和亞平寧山脈之間穿過,進入雨海,其走向蜿蜒曲折,時而與哥白尼環形山環壁平行,時而又正對著它,總長度超過250公里。在某些地方,這些隕石坑又合併成一條長長的溝槽,與鄰近的另一條類似坑鏈一起被統稱為「斯塔迪烏斯溪」(Rimae Stadius),但由於它們實際是坑鏈而非溝槽[36],該名稱後被國際天文聯合會取消[2][37],但有時仍在使用。坑鏈中的很多隕石坑都有一些衛星環形山(以它們的名稱加大寫字母稱呼)。

環形山內也有大量的鏈狀坑,大多都位於相對平坦的區域,這些鏈狀坑邊緣平滑且延伸不遠。一些鏈狀坑在坑內成組出現,其中一些相互交錯、形態各異,一些是孤立的點狀坑,另一些則相互連接。有些溝槽狀坑鏈測寬度約100米,長度1-3公里,深度大多約為5米左右,其中有些深達14米。在環形山底部與側壁交界處可看見大量的鏈狀坑的發育,這類鏈狀坑的深度通常比坑中央的鏈狀坑淺。同時,在坑底丘陵地帶也有一些鏈狀坑和溝槽存在,這些溝槽邊緣曲折,形態上與點狀坑鏈非常類似,但通常走向較直。另外,在坑底中央也發現一個岩漿穹窿,圍繞它發育有大量的輻射狀裂隙,這些裂隙通常延伸較直且規模較坑底溝槽小。哥白尼撞擊坑底部的鏈狀坑主要分布在西北部的平坦區域。鏈狀坑在走向上呈無規律分布。

哥白尼次生坑同其他隕石坑一樣,形狀往往不規則且深度較淺,直徑約為8公里。

Remove ads

地質史

形成哥白尼環形山的撞擊能量,估計達到9.6×1022焦耳,很可能是一顆7公里左右的小行星球粒隕石以大約16公里/秒的速度撞擊在月球表面。據估計約有2000億噸岩石被蒸發及10倍以上的岩石被熔化,熔岩體積大約達900公里3,足以在環形山底部形成厚達200米的地層。撞擊時產生的隕石坑深度比現在更深,口徑更小。但其底部立即「反彈」,拋出數座中央峰及向內塌陷的環壁,在斜壁坡上留下「鋸齒」邊緣的台地[25]。

哥白尼環形山形成前,該地區覆蓋著深達數幾百米的月海玄武岩,玄武岩層下是雨海盆地形成時產生的撞擊濺射物,主要為厚達0.4-3公里的蘇長岩,更深層是岩石蠕變層,再下面基本上是鐵鎂質角礫岩[25][28]。

有資料表明,雨海盆地堆積層下是一座更古老的撞擊坑,其中心位於哥白尼環形山附近,直徑可能達600公里,被稱作「島海盆地」[4][28],但是否確實存在,目前仍是未知[38]。

哥白尼環形山形成時大量濺射物被拋射到北面和西面,在其內外方向形成明顯不對稱的濺射分布,這也許是撞擊月表的小行星來自東南方向[30],另一方面,也可能導致了對月表不均勻的衝擊[25]。

Remove ads

地質齡

哥白尼環形山可看到輻射紋系統的存在。月亮上大部分大型環形山因過於古老而無法保留其射線紋,但哥白尼環形山是少數例外之一[4]。形成於該時期的隕石坑是月球地質史上以哥白尼名字命名的最後一階段:哥白尼紀時期。

根據美國《月球撞擊坑資料庫2011》統計,哥白尼時期形成了68個撞擊坑,雖然所占面積不大,但其景觀效應是區域乃至全月性的。哥白尼環形山-為哥白尼紀期隕石坑的典型代表,儘管它並非該時期最早的[39]。月球地層最重要的劃分標準之一:濺射物覆蓋面積巨大,與地質年齡更長或更短的其它地層相重疊。因此,對測定準確和可靠測定隕石坑年齡有重要關係[40][41][42]。

現在對哥白尼環形山年齡的估測,主要基於阿波羅12號從距環形山350公里處取回的帶有哥白尼環形山濺射物的岩石樣本。雖然這種鑑定並不絕對可靠[39][40][42][43],從放射性數據得到的結果是:哥白尼環形山的地質年齡大約為8億年±1000萬年[39][44][45][5]。目前取得的大多數共識為8億年±1500萬年 [5][42][43],這與哥白尼環形山表面和濺射物中小隕坑數量的計算結果是相吻合的[42]。

Remove ads

衛星隕石坑

按照慣例,最靠近哥白尼環形山的衛星隕石坑在月表地圖上以字母標註在衛星坑的中心點旁邊[3]。

衛星坑"哥白尼 H"是一座典型的「暗暈」坑,曾是1967年月球軌道器5號的一個觀察目標,暗暈隕石坑原被認為源於火山而非撞擊。但軌道器拍攝的圖像顯示,隕石坑中有一塊類似其它隕坑大小的濺射物,這表明了該隕石坑的撞擊來源,而暗暈的原因是撞擊鑿出的下層較暗的月海玄武岩[46]。

另請參閱

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads