热门问题

时间线

聊天

视角

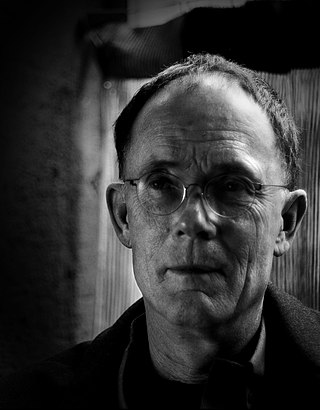

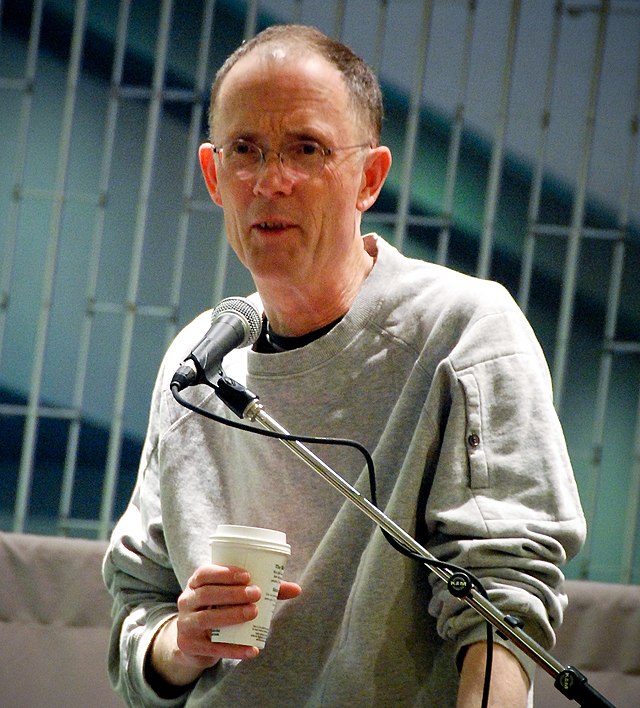

威廉·吉布森

美國 - 加拿大投機小說家和賽博龐克體裁的創始人 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

威廉·福特·吉布森(英語:William Ford Gibson,1948年3月17日—)是美國裔加拿大推想小說家、散文家,公認為科幻分支藝術形式賽博龐克的創始人。他的作品深入探討了技術、網絡、控制論和人類生活的融合,塑造了一種強調高新科技與低端生活相交織的獨特風格,呈現了未來世界的反烏托邦景象。

吉布森生於美國南卡羅萊納州,童年在維吉尼亞州的威斯維爾度過。他的早年生活充滿變遷,父親在一次出差中去世,母親帶著他搬遷至其他城市。吉布森在青少年時期展現出對文學的興趣,尤其是科幻小說,他從垮掉的一代作家的作品中汲取靈感,深受威廉·巴勒斯的影響。年輕時的他性格內向,成績不佳,最終未完成學業。在母親去世後,他選擇離開美國,前往加拿大避開兵役,並在加拿大和歐洲經歷了幾年的流浪生活。期間,他深入接觸到反文化運動,並接觸到龐克音樂和文學,這些經歷對他的創作產生了深遠影響。

吉布森的文學生涯始於1970年代,早期作品多為黑色小說,探討技術與人類生活的交織。他的短篇小說《整垮鉻蘿米》首次提出了「信息空間」概念,並在《神經喚術士》中得以展開,開創了賽博龐克文學的潮流。隨後,他的《蔓生三部曲》和《差分機》延續了這一主題,並推動了蒸汽龐克的興起。2000年代後,吉布森的創作風格逐漸轉向現實主義,作品如《模式識別》和《幽靈山村》探討了全球化、消費文化及信息技術的社會影響,標誌著他從賽博龐克先鋒轉向更廣泛的社會議題。除文學創作外,他還與多位藝術家合作,涉及音樂、電影、行為藝術等領域,並通過非虛構作品探討資訊時代與社會變革。

吉布森的作品在科幻文學界有著不可磨滅的地位,他被視為現代科幻的領軍人物之一。許多評論家認為他是最具影響力的科幻作家之一,尤其是他對虛擬實境、網絡技術、數字文化的預見。學者和讀者普遍認為,他的寫作不僅有著深刻的社會意義,也充滿了對技術變革的敏銳洞察力。儘管吉布森的作品初期並未立刻受到廣泛歡迎,但隨著賽博龐克文化的興起,他的作品逐漸被全球認可,並成為科幻文學中的經典之作。1999年,英國《衛報》稱吉布森「可能是近二十年最重要的小說家」。他的作品影響廣泛,及於學術、設計、電影、文學、音樂、網絡文化及技術等多個領域。

Remove ads

早年生活

吉布森出生於美國南卡羅萊納州臨海城市康威,童年大部分時間在父母生長的故鄉,阿帕拉契山脈中的小鎮維吉尼亞州威斯維爾度過。[1][2]吉布森小時候,家裡因為他父親在大型建築企業的管理工作經常搬家。[3]吉布森在維吉尼亞州諾福克就讀派恩斯小學(Pines Elementary School),學校的老師沒有鼓勵吉布森閱讀,他父母對此感到失望。[4]吉布森年幼時,[a]上小學一年多,[4]父親出差時在餐館噎死。[1]母親無法把這一噩耗告訴吉布森,讓他人轉達了他父親的死訊。[5]湯姆·邁達克斯評論道:吉布森「生長在一個和J·G·巴拉德的夢境一樣令人不安的、光怪陸離的美國」。[6]

父親去世幾天後,吉布森和母親從諾福克搬回了威斯維爾。[2][7]吉布森回憶時表示,威斯維爾當時正開始現代化,但人們對新鮮事物仍然抱有深深的不信任。他認為他與科幻文學的聯繫,他的「原生文學文化」,正是來自從城市被放逐到小鎮的這種感受。[1][7]吉布森十二歲時,「一心只想當科幻小說家」。[8]他就讀籃球文化濃厚的喬治·威斯高中(George Wythe High School),荒廢了幾年,大把時間待在自己房間裡聽唱片、讀書。[4]十三歲那年,吉布森瞞著母親買了一本垮掉的一代文選,從而接觸到了艾倫·金斯堡、傑克·凱魯亞克、威廉·巴勒斯的作品;巴勒斯對吉布森的影響尤其深遠,使他對科幻文學大為改觀。[9][10]青少年時期的吉布森性格笨拙靦腆。他生長在他認為「大有問題」[8]的單一文化環境中,自覺地遠離宗教,讀科幻小說、巴勒斯和亨利·米勒的作品作為生活上的寄託。[7][11]吉布森學習成績不好,他母親不滿意,威脅他要把他送到寄宿制學校;結果他母親驚訝地發現吉布森很樂意。[4]當時吉布森的母親「長期焦慮,患有抑鬱症」,自從喪夫之後就一直待在威斯維爾,付不起送吉布森去他想去的加州南部的費用,把他送到了圖森的南亞利桑那州男子學校(Southern Arizona School for Boys)。[1][2][7]他憤恨私立寄宿制學校的管理結構,但後來回憶時,卻感激這段生活逼迫他社交。[4]吉布森在SAT考試中,寫作部分得了148分(滿分150分),但數學部分只得了5分(滿分150分),他的老師都不滿意。[4]

Remove ads

总结

视角

吉布森年僅十八歲時,母親就去世了。[4]吉布森從此離校,沒有畢業,很長時間孑然一身,去了加州和歐洲旅行,融入到反文化之中。[2][7][11]1967年,他「逃避因越南戰爭實行的兵役」,前往加拿大定居。[1][7]當時,在兵役聆訊上,他對面試官坦白道,他人生的目的就是把每一種精神藥物都嘗試一遍。[13]吉布森評論他自己的行為,說他「不算真的逃了兵役,反正他們也沒征我」;[1]聆訊結束後,他回家買了張去多倫多的公交車票,一兩周後就上路了。[7]在2000年拍攝的,給吉布森作傳的紀錄片《威廉·吉布森的旅行》中,吉布森說他的動機與其說是良心拒服兵役,不如說更多的是想「跟嬉皮士小妞睡覺」和使勁抽大麻。[7]他在2008年的一次採訪中,就這個話題闡述了一番:

我開始當作家的時候,標榜自己逃役,這不應該。我腦子裡有點模糊的想法,想逃兵役,就來了加拿大,可我從來就沒被徵召,所以壓根沒必要做這個決定。我也不知道,如果真被徵召,我會怎麼辦。我當時也沒個主心骨。要是他們把我征了,我估計就哭一場,然後跟他們去了。當然,我肯定不會喜歡服役的。

——2008年6月10日威廉·吉布森在io9上的採訪[14]

「流浪」了幾個星期之後,吉布森被多倫多首家head shop(販賣吸毒用具的商店)聘為管理員。[15]吉布森發現自己無法忍受深陷於抑鬱症、自殺和硬毒品之中的美國逃役流亡者群體。[7]1967年愛之夏,他在加拿大廣播公司介紹多倫多約威老嬉皮士次文化的新聞片中出鏡,[16]片酬「五百元」,相當於二十個星期的租金,被他充作旅費。[17]除了在華盛頓特區待過「被騷亂撕裂的短短一陣」之外,吉布森在1960年代後幾年都待在多倫多;這段時間他邂逅了溫哥華人黛博拉·簡·湯普森(Deborah Jean Thompson)[18],後來和她一起去了歐洲旅行。[1]吉布森回憶到,他們專門去法西斯當政、匯率划算的歐洲國家,[1]因為他們「但凡是用的錢有一點兒像硬通貨的地方都去不起」。[19]1970年,吉布森在希臘的某群島上以及伊斯坦堡待過一段時間。[20]1972年,兩人結婚,定居在溫哥華,吉布森照看他們的第一個孩子,一家人靠他妻子當教師的薪水生活。1970年代,吉布森很大程度上靠在救世軍舊貨店裡搜羅低價工藝品,再高價賣給專門經銷商過活。[20]他發覺在大學保持好成績可以拿不菲的獎學金,這比工作掙錢容易得多,[10]便就讀了英屬哥倫比亞大學,在1977年取得了「一個沒什麼用的英語學士學位」。[1][21]研習英語文學使吉布森接觸了大量他原本不會讀的虛構文學作品,他認為這些作品給他提供了科幻文化中接觸不到的想法,包括對後現代主義的意識。[22]吉布森在英屬哥倫比亞大學第一次上了科幻文學課,教師是蘇珊·伍德。結課時,他受到鼓勵,寫下了第一篇短篇小說《全息玫瑰碎片》。[3]

吉布森考慮進修碩士並以「作為法西斯主義文學的硬科幻」為論題。[10]他隨後在畢業前一年停止了寫作,並據一位批評家稱,收集了一些龐克唱片。[23]:106這段時間他從事了幾份不同的工作,包括在母校的一堂電影史課上助教三年。[3]1980年或1981年,吉布森在溫哥華一場他看得不耐煩的科幻展上,遇見了同一討論小組的成員,與他志趣相投的龐克音樂家、作家約翰·雪利,[24]:175兩人一見如故,結為一生摯交。雪利說服吉布森,讓他出售他的短篇小說,開始認真寫作。[23][24]:175

1977年,我初為人父,極度缺乏對「事業」這類東西的熱情,我開始重拾我十二歲時對科幻文學的興趣。與此同時,紐約和倫敦傳來了奇怪的聲音。我認為龐克是社會側面一顆十年前埋下、引線燒得緩慢的炸彈的爆炸,我認為這預示著什麼。就這樣,我開始寫作了。

——威廉·吉布森《1948以來》[1]

吉布森通過雪利與科幻作家布魯斯·斯特林和劉易斯·夏納取得了聯繫。他們讀了吉布森的作品,發覺這是(斯特林語)「突破性的作品」,需要他們「放下成見,留意一下這溫哥華哥們;這可是前進的方向。」[7][25]1981年秋天,吉布森在科羅拉多州丹佛的科幻展上遇見了斯特林,對著四個人朗讀了史上第一篇賽博龐克短篇小說《整垮鉻蘿米》;他後來說,斯特林「全明白了」。[7]1982年10月,吉布森前往德克薩斯州奧斯汀參加ArmadilloCon科幻展,和雪利、斯特林和夏納在同一個名叫「鏡影之後:一覽龐克科幻」(Behind the Mirrorshades: A Look at Punk SF)的討論小組,夏納注意到這時「一個運動的概念成形了」。[25]在討論了一星期搖滾、MTV、日本、時尚、毒品、政治這些話題之後,吉布森離開這群討論小組的骨幹回到溫哥華,半開玩笑地稱「一個新的軸心形成了」。[25]斯特林、夏納、雪利、吉布森和魯迪·拉克後來一同成為了賽博龐克這一激進文學運動的核心。[26]

Remove ads

文學生涯

吉布森的早期作品多屬黑色短篇小說,大多數設定於近未來,探討技術、控制論和計算機網絡對人類「結合低端生活和高新科技」的影響。[27]他所用的高科技貧民窟、錄播的或廣播的刺激物(後來發展成在《神經喚術士》中極為著重描寫的「模擬-刺激」(Sim-Stig)組合)、反烏托邦中人類與技術和融合這些主題,在他出版的第一篇短篇小說《全息玫瑰碎片》中就已經出現;這篇小說刊載於科幻雜誌《出土》 (Unearthed)1977年夏季刊。[10]吉布森對「反烏托邦中人類與技術和融合」這一主題的執著被他的朋友和合作者,布魯斯·斯特林形容為「布魯斯打出的一套結合高科技和低端生活的經典組合拳。」[27][28]1981年開始,[28]吉布森的短篇小說始見於《Omni》雜誌和《Universe 11》雜誌中,他收錄於其中的作品開始發展出一種蒼涼、黑色電影般的質感。他刻意與主流科幻儘量拉開距離(吉布森對主流科幻「有種美學上的厭惡」,這一點在他的《根斯巴克連續體》中有體現。),以至於他把最高目標設為成為「一個邪典人物,一個小號的J·G·巴拉德。」[10]斯特林散發這些短篇小說時,發現「他們都懵了……就是說這人寫的文章他們都看不懂……他富有想像力的主題大家都不理解。」[7]拉里·麥卡菲里評論道,這些早期短篇小說只不過是吉布森寫作才能的吉光片羽,[10]:263科幻評論家達科·蘇恩文則認為它們「無疑是(賽博龐克類型中)最好的作品」,構成了這一藝術類型「最廣闊的遠景」。[29]:351吉布森在這些短篇小說中開發的主題:《整垮鉻蘿米》中的蔓生(Sprawl)設定,《約翰尼的記憶》中的人物莫莉·米利安斯,最終在他的首部長篇小說《神經喚術士》中成形。[10]

Remove ads

《神經喚術士》是受泰迪·卡爾之託,為專門收錄處女作的Ace科幻特輯而作的。吉布森完成這部作品的期限是一年,[31]在寫作過程中,吉布森對完成一部長篇小說這個任務抱有一種「盲目的、本能的恐懼」,他認為他要寫出一部長篇小說還「差了四五年」。[10]1982年,《銀翼殺手》上映,吉布森當時寫完了整部小說的三分之一;他看了頭二十分鐘,就「估摸著,(《神經喚術士》)完了,毀了。大家都得覺得我的視覺效果是從這部好看得嚇人的電影裡邊抄的。」[32]吉布森把小說的頭三分之二重寫了十二遍,唯恐讀者分神,出版之後,他確信自己要「永永遠遠地丟臉了」;然而他最終寫出的這第一部長篇小說最終大大發展了他的創造力。[10]《神經喚術士》剛出版時,並未立刻就廣受歡迎,但它迎合了文化潮流,[33]很快就在另類文化圈中口耳相傳,有口皆碑。[24]:176《神經喚術士》成為了第一部獲得科幻小說「三頂王冠」[10]殊榮的作品——它同時獲得了星雲獎和雨果獎當年的最佳長篇小說獎,以及菲利普·K·迪克紀念獎當年的最佳原創平裝本獎;[34]全球銷量累計超過了六百五十萬本。[35]1988年,勞倫斯·珀森在他的《記後賽博龐克宣言》(Notes Toward a Postcyberpunk Manifesto)中提出,《神經喚術士》是「賽博龐克作品的典範」;[36]2005年,《時代雜誌》把《神經喚術士》列入1923年以來百部最佳英文小說名單中,並評價道:「(《神經喚術士》)面世時,可謂激進無比。」[37]文學評論家拉里·麥卡菲里把《神經喚術士》中的矩陣描述成這樣一個地方:「數據與人類意識共舞……人類記憶是成文的,機械的……跨越國界的信息系統變異增殖,成為驚人的新結構,它有著不可想像的、神秘的,最重要的是,非人的美麗和複雜。」[10]吉布森後來評價寫作《神經喚術士》時的自己,說:「我肯定請他喝一杯,但錢借不借給他,我就不知道了。」並說這部小說是「青春期著作」。[7]《神經喚術士》獲得的成功,使時年三十五歲的吉布森聲名鵲起。[38]

Remove ads

儘管吉布森的聲譽主要源於《神經喚術士》,他仍然改進著他作品的概念和風格。[39]他本打算新寫一部毫不相干的後現代太空歌劇,題為《野馬莎莉的日誌》(The Log of the Mustang Sally),與Arbor House出版社簽了合同;但隨後吉布森與出版社就《零伯爵》護封的配圖一事意見不合,以至於鬧翻,吉布森於是毀約。[40]放棄《野馬莎莉的日誌》後,吉布森於1987年寫下《重啟蒙娜麗莎》[41]並在1988年發表。[10]這部長篇小說續寫吉布森的前兩部長篇小說,達到劇情上的高潮,沿用了世界觀和人物,是《蔓生三部曲》的終篇。《蔓生三部曲》確立了吉布森的聲譽,[42]三部曲中的後續兩部小說,也都獲得了星雲獎、雨果獎和軌跡獎的提名。[43][44][45]

1990年,吉布森繼《蔓生三部曲》之後和布魯斯·斯特林合作寫下了架空歷史小說《差分機》,背景設於科技發達的維多利亞時代英國,背離了吉布森一貫以來的賽博龐克主題。1991年,《差分機》獲得了星雲獎最佳長篇小說獎提名;隨後於1992年獲得了約翰·W·坎貝爾紀念獎提名。這部小說的成功使新生的蒸汽龐克文學門類受到關注,它也是這一門類最著名的作品。[46][47]

吉布森的第二部系列小說《橋梁三部曲》包括著於1993年的「黑色幽默都市偵探短篇小說」[48]《虛擬之光》、著於1996年的《伊朵兒》、以及著於1999年的《明日之星》。三部曲中,第一部和第三部小說均以近未來洛杉磯為中心。整部三部曲都用比上一步三部曲更腳踏實地、實事求是的風格探討了吉布森小說中常見的身心和技術的超越這些主題。[49]沙龍網記者安德魯·萊昂納德提到,在《橋梁三部曲中》,吉布森把筆下的反派從《蔓生三部曲》中的跨國公司和人工智慧換成了大眾媒體:具體而言,就是庸俗電視和名聲崇拜。[50]一條評論稱,《虛擬之光》描繪的是「資本主義末期,私人企業和利潤導向發展至其理論極點」。[51]認為大眾媒體是資本主義自然演化的產物這一論點在情境主義著作《景觀社會》開篇即有提及。萊昂納德評論《伊朵兒》,稱它是吉布森「重返巔峰」之作,[52]而評論家史蒂芬·普爾則稱《明日之星》標誌著吉布森從「科幻大神到蹩腳近未來社會學家」的轉變。[53]

Remove ads

繼《明日之星》後,吉布森的文風更加傾向現實主義,保持敘事的連續性,是「猜想極近過去的虛構作品。」[54]科幻評論家約翰·克盧特把這種寫作角度解釋為吉布森對傳統科幻在「一個沒有可續的『現在』的世界」中不再可能實現的認識,把這種角度定性為「新世紀的科幻」。[55]吉布森的長篇小說《模式識別》(2003)、《幽靈山村》(2007)、《零歷史》(2010)都把背景設定於當代,「差不多就是我們生活的那個」世界,[56]這也讓吉布森的作品首次成為了主流暢銷書。[57]在設定相同的同時,這幾部小說也有一些共同的人物,如神秘的營銷公司藍螞蟻的雇員胡伯特斯·比根德、帕梅拉·曼瓦林等。

吉布森回答推特上對這一系列小說的名稱的提問(「《比根德三部曲》?《藍螞蟻系列》?到底叫啥呢?」)時,說「我還是喜歡『叢書』,就《比根德叢書》吧。」[58]然而,「藍螞蟻」卻成為了這一系列的通稱。[59][60]後來,吉布森稱他沒有為這三部曲命名,說「我等著看別人怎麼叫它呢」,[61]2016年也在一則推文中用了「《藍螞蟻叢書》」一名。[62]

這一時期獨特地出現了獨立發展的同人註解網站,模識宅(PR-Otaku)和節點雜誌,分別批註《模式識別》和《幽靈山村》這兩部作品。[63]這兩個網站利用維基百科、谷歌等網絡資源,考據引據來源、故事要素,並整合所得,相當於編纂了兩部書的超文本版。[63][64]評論家約翰·蘇特蘭認為這種現象恐將「重構文學評論的方式」。[65]。911事件發生之後,寫完了《模式識別》一百多頁的吉布森忽然認為主角的背景故事已經變得不可信,不得不把這一部分重寫了一遍;他稱這是「我對一部小說最奇特的體驗。」[66]他認為這場襲擊是歷史的一個節點,是「一種跳出文化的體驗」,並且「在某種意義上......是21世紀的真正開始。」[67]他是第一位寫出受911事件影響的長篇小說的作家,因此受到注意。[12]對911事件後美國文化的轉變,包括部族主義的復興、「社會嬰兒化」[68][69]等的觀察成為了日後吉布森作品的重要主題。[70]不過,他寫作的重心仍然「處於偏執和技術的焦點」。[71]

2014年10月28日,吉布森新系列小說的第一部《邊緣世界》發表。[72]2013年4月19日,他在紐約公立圖書館露面,對小說做了簡短的描述,並朗讀了第一章《觸覺回饋裝置》的選段。[73]故事發生在兩個不同的年代:其一在距今三十年後的未來,其二在更遠的未來。[74]《邊緣世界》的續作《機構》原定於2018年1月份發表,[75]後推遲到2021年1月21日方發表。[76]據《紐約客》雜誌上發表的一篇文章稱,川普當選美國總統和劍橋分析公司引發的爭議都讓他重新思考文本,對其進行修改。[77]2020年7月17日,吉布森發推特說:「第三/完結篇暫定名稱:頭彩」,[78]但2021年1月21日又收回前言,稱「我還是不給《機構》的續作起名叫《頭彩》了。不是因為(麥可·梅卡尼克的《頭彩》),這本書我還打算讀一下,而是因為《機構》原本叫《Tulpagochi》。這名字我還是很喜歡,但那就不是同一本書了。」[79]

Remove ads

2017年,《邊緣世界》出版之後,《機構》出版之前,吉布森的漫畫(或曰視覺小說)《大天使》出版。《大天使》和《邊緣世界》都包括了各種時間旅行,但吉布森澄清道,這兩部作品並無關聯:「它們不是『同一宇宙』的。撕裂者(The Splitter)和超連續虛擬性(trans-continual virtuality)不是同一種裝置(也不是同一種情節裝置)。」[80]次年,黑馬漫畫分五卷發行約翰尼·克里斯馬斯(Johnny Christmas)改編自吉布森的《異形3》劇本的同名漫畫,[81]2019年出版精裝合集。[82]

合作、改編及其他

《全息玫瑰碎片》日後收錄的短篇小說中,有三篇是吉布森與他人合著的:1981年與約翰·雪利合著的《酒吧里的歸棲者》、1983年與布魯斯·斯特林合著的《紅星,冬季軌道》[63]、以及同年與麥可·斯萬維克合著的《空戰》。吉布森此前為雪利1980年出版的長篇小說《城市走過來了》(City Come A-walkin')寫了前言,[83]兩人隨後繼續合作,吉布森又為雪利1989年出版的短篇小說集《尋熱者》(Heatseeker)寫了前言。[84]雪利說服吉布森,讓他給電視系列節目《雙面麥斯》寫一段劇情;但寫好之前,電視網就把節目取消了。[85]1990年,吉布森與斯特林合著短篇小說《歌利亞的天使》(The Angel of Goliad),[84]不久後擴寫為長篇架空歷史小說《差分機》,成書於1990年。1993年,兩人被請去「公開做夢」(吉布森語),共同為美國國家科學院技術與教育大會(「阿爾·戈爾他們」[85])致辭反對數位落差[86],「震驚全場」地提議把所有學校設在線上、通過網際網路進行教育。[87]2007年接受採訪時,吉布森透露斯特林正在構思「第二部遞歸科幻小說,想法極好」,但吉布森正有其他創作,無法與斯特林合作。[54]

1993年,吉布森為黃色魔術交響樂團的專輯《Technodon》作詞,並且受邀為主唱。[88][89]同年,吉布森又為黛比·哈利的專輯《Debravation》中的音軌《Dog Star Girl》作詞。[90]

吉布森開始受邀寫電影劇本的契機,是一位製片人在泰國一處度假村的海灘上發現了一本浸了水的《神經喚術士》。[91]吉布森早期的電影劇本最終都未能成形:《整垮鉻蘿米》(原定由凱薩琳·畢格羅導演)和《神經旅館》(Neuro-Hotel)兩部改編電影最終都未能製作。[85]1980年代末,吉布森寫下了《異形3》的一個(後來自評為「像塔爾科夫斯基」的)早期版本,其中只有幾處在定稿中得以保留。[85]2018到19年,黑馬漫畫把這部劇本改編為漫畫,共五部,由約翰尼·克里斯馬斯編繪。2019年,Audible把這部劇本製作成廣播劇,由德克·馬格斯改編,麥可·比恩和蘭斯·亨利克森出演他們在電影中飾演的角色。[92]吉布森初涉電影產業時,就已經不受好萊塢大片體系的限制。在一位美國製片人表達意向,要製作一部蘇美合拍、由蘇聯搖滾樂手維克多·崔出演的電影後,他一度與哈薩克斯坦導演拉希德·努格馬諾夫合作劇本。[93]吉布森當時忙於創作小說,但不願放棄這一包括了「在某種平行未來的列寧格勒的群毆儀式」的「怪得絕妙的項目」,於是派傑克·沃馬克去俄羅斯接班。由於崔遭遇車禍身亡,電影並未拍成。沃馬克最終根據在俄羅斯的經歷寫了一部長篇小說,《把未來拋在身後吧》,這段經歷也影響了吉布森的《模式識別》一書中與俄羅斯有關的部分。[93]1991年吉布森與日本導演石井聰亘的合作同樣未能成功,[94]:370兩人本打算在九龍寨城拍攝一部電影,結果1993年,九龍寨城就拆毀了。[95]

吉布森的小說常被改編,卻並不非常成功。吉布森《蔓生三部曲》世界觀下的兩部短篇小說,曾大致遵照原著,被改編成電影:其一是1995年的《捍衛機密》,由《約翰尼的記憶》改編,吉布森編劇,基努·里維斯、道夫·龍格爾、北野武出演;另一部是1998年的《新玫瑰旅館》,由同名小說改編,克里斯多福·沃肯、威廉·達福、艾莎·阿基多出演。其中,《捍衛機密》是史上第一部與其原著改編的CD-ROM互動式電子遊戲同時面世的電影。[51]截至2013年,儘管經歷了數年的製作困境,溫琴佐·納塔利仍然希望能把《神經喚術士》搬上熒幕。[96]《零伯爵》和《重啟蒙娜麗莎》也被買下版權,有過改編成電影的計劃。[97]2006年,消息稱《伊朵兒》的日本動畫版已經開工,[98]而《模式識別》的電影版也在製作當中,由彼得·威爾導演;然而,據吉布森稱,威爾已不再參與這一企劃。[99]2015年,曾獲得英國電影學院獎的作家兼導演西蒙·帕梅爾在鹿特丹影展上宣布,計劃將吉布森的短篇小說《空戰》改編成電影。這部小說由吉布森與麥可·斯萬維克合著,1985年7月首發於《Omni》雜誌。這部電影計劃由Hot Property Films製片公司的英國製片人珍寧·馬莫特製作。[100]

吉布森也經常與他人合作參與電視領域。他與友人湯姆·邁達克斯共同創作了電視劇《X檔案》的兩集,《人工智慧》和《第一人稱射擊遊戲》,分別於1998年和2002年由二十世紀福克斯電視台在美國播出。[39][101]1998年,吉布森為《X檔案》的周邊出版物《X檔案畫集》(The Art of the X-Files)寫了前言。[102]在原作者布魯斯·瓦格納的要求下,吉布森在電視迷你劇《野棕櫚》中客串出演。[103]《野棕櫚》的導演奧利弗·斯通在製作這部電視劇時,從吉布森的長篇小說中借用了大量元素,[48]電視劇停播後,吉布森為《野棕櫚讀本》(Wild Palms Reader)寫了一篇文章《全息影像的去處》(Where The Holograms Go)。[103]2002年,吉布森又接下一個角色,在短片《我的愛我的傘》中與道格拉斯·柯普蘭一同飾演哲學家。[104]除出演虛構電影作品之外,吉布森還是2000年由馬克·尼爾導演的紀錄片《威廉·吉布森的旅行》的主角。這部紀錄片給吉布森作傳,跟蹤吉布森駕車穿越北美大陸,探討自己人生經歷、文學生涯、文化解讀的旅程。這部紀錄片還包括了對傑克·沃馬克和布魯斯·斯特林的採訪,以及博諾和The Edge朗讀《神經喚術士》的片段。[7]2016年,加拿大動畫工作室Last Studio Standing Inc.買下了吉布森短篇小說《蠻荒之族》的改編權,宣布要將其改編為一部劇場版動畫短片和一部電視動畫劇集。[105]2018年4月,Amazon Prime Video正在製作一部改編自吉布森小說《邊緣世界》的電視連續劇,[106]於2022年首播,隔年遭到腰斬。[107]

吉布森寫作了大量行為藝術作品中使用的文章。1989年10月,吉布森就與著名雕塑家、後來導演了電影《捍衛機密》的羅伯特·朗格合作,[38]為一個名為「Dream Jumbo: Working the Absolutes」的藝術項目寫過這種文章,這一項目在加利福尼亞大學洛杉磯分校的羅伊斯禮堂展覽。[108]三年後,吉布森又為La Fura dels Baus在巴塞隆納舉辦的Art Futura '92藝術展上的表演秀「記憶宮」(Memory Palace)寫了原始文案,表演秀上還使用了卡爾·西姆斯、蕾貝卡·艾倫、馬克·佩靈頓創作的圖片,以及彼特·蓋布瑞爾等人創作的音樂。[88]吉布森在行為藝術方面最新的創作在1997年,與溫哥華一支飽受好評的舞團聖體紋身以及後來和吉布森成為朋友,為他管理網站的克里斯·哈爾克羅(Chris Halcrow)合作。[109][110]

1990年,吉布森參與了「預見舊金山」(Visionary San Francisco)藝術展,這一藝術展設在舊金山現代藝術博物館,從7月14日舉辦到8月26日;吉布森為此寫了一篇短篇小說《斯金納的房間》,設定在日益衰敗的舊金山,舊金山-奧克蘭海灣大橋關閉後被無家可歸者占用,這一設定後在《橋梁三部曲》中被詳細描寫。[111]這一設定啟發了由建築師馮明(音譯,Ming Fung)和克雷格·霍傑茨(Craig Hodgetts)創作的展項,設想在未來的舊金山,富人住在高科技、太陽供能的塔樓里,俯瞰衰朽的城市、破敗的大橋的情景。[112]這一展項還包括在顯示器上顯示吉布森探討未來,朗讀《斯金納的房間》片段的畫面。[88]《紐約時報》稱讚這次展會為「過去十年內由我國博物館發起的一次旨趣最高遠的,也是最值得稱道的,闡釋建築和城市兩個領域的努力」,而又評價馮和霍傑茨受吉布森小說影響的展項道:「一件強有力,但悲傷而不無犬儒主義的作品」。[112]這部小說後稍作修改,一年後刊登於《Omni》雜誌。[113]

吉布森的一部特受好評的作品就是1992年的《阿格里帕(死者之書)》,一首三百行的電子自述詩,是吉布森與丹尼斯·阿什鮑和發行人小凱文·貝戈斯(Kevin Begos, Jr.)合作的。[114]這篇文章聚焦於記憶(標題中的「阿格里帕」就是一本相冊的名字)超脫於塵世的特性,原本錄入在一張3.5寸軟盤中,[115]附在一本藝術家書中發行。[116]這本書的內容是阿什鮑作的蝕刻畫,本來計劃做成光照下逐漸消失的效果,結果未能實現。[117]吉布森還提到,阿什鮑的設計「後來逐漸發展到包括了一個自我吞噬的軟盤,要實現的效果是只顯示文字一次,然後就自己把自己吃了。」[118]與五花八門的說法不同的是,這部作品所用的軟盤從沒有被「駭」(「hacked」)進去過:在網上廣為流傳的詩歌片段,都是從1992年12月在曼哈頓的一場展示了詩歌內容的公開展覽上,通過暗中錄下的磁帶傳播開的:這盤磁帶的內容在展覽後的第二天,就被上傳到MindVox布告板上,自此詩歌開始在網際網路上廣泛傳播。[119]

自1992年首發以來,《阿格里帕》中的秘密隱藏了二十年。很多人都嘗試著破解代碼、破譯代碼,但程序的源碼很早就散佚了。艾倫·劉(音譯,Alan Liu)率領團隊建立了網站阿格里帕文件(The Agrippa Files)[120],廣泛收集有助於破解《阿格里帕》代碼的工具和資源。他們與馬里蘭人文技術研究所的馬修·柯申鮑姆(Matthew Kirschenbaum)、數字法醫學實驗室(Digital Forensics Lab)、多倫多大學密碼學博士生奎因·杜邦(Quinn DuPont)展開合作,向密碼學家求助,創立了「破解《阿格里帕》代碼挑戰」(Cracking the Agrippa Code: The Challenge),開出獎品懸賞破解這段加密詩歌的參與者。[121]2012年6月末,代碼被羅伯特·蕭(音譯,Robert Xiao)成功破解。[122]

吉布森零散地在報刊上發表過一些非虛構文章。他偶爾在《連線》雜誌上刊登幾篇長文,為《紐約時報》寫過幾篇社論對頁版,也曾給《觀察家報》、《噪聲癮》雜誌、《紐約時報雜誌》、《滾石》雜誌、《細節雜誌》供過稿。吉布森首篇重要的非虛構作品《有死刑的迪斯尼樂園》引起了評論界的熱烈反響。[123][124]2003年1月起,吉布森開始創作部落格,就他對他本人當時的新作小說《模式識別》的反應提供「窺視般的見解」;但同年9月,吉布森就因為擔心可能影響創作,不再更新部落格了。[125][126]

2004年10月,吉布森重新開始創作部落格,在創作《幽靈山村》時,時常不按順序地從小說中節選片段發布在部落格上,在創作《零歷史》時亦然,只是不如先前頻繁。[127]到2009年7月,吉布森開始頻繁在推特上用筆名「GreatDismal」發表微網誌,而部落格基本棄置了。[128]2012年,吉布森發表了一部非虛構作品集,題為《不信那一味》。[129]

影響與評價

吉布森的行文為諸多學者所研究。2011年,一本研究吉布森行文的專著《威廉·吉布森文學導讀》出版。[130]吉布森以影響力之巨,在1999年,被《衛報》記者史蒂芬·普爾稱為「近二十年最重要的小說家」;[53]澳大利亞《雪梨先驅晨報》稱其為賽博龐克的「黑暗先知」。[67]吉布森首部獲得業界認可的作品,是其長篇小說處女作《神經喚術士》,史無前例地獲得了三大科幻小說獎(即星雲獎、菲利普·K·迪克紀念獎、雨果獎),《郵政衛報》就此形容道:「這就像是同一年獲得了科幻小說界的龔古爾、布克、普利茲一樣。」[51]在科幻圈子外,《神經喚術士》作為「對1980年代末時的生活的一種喚起」所得到的業界和大眾關注,同樣也是史無前例的。[131]而《觀察家報》注意到,「《紐約時報》過了十年」才開始提及這部小說。[2]

吉布森的作品引起了世界各地的關注,受眾不限於科幻愛好者。據勞拉·米勒所言,這是因為「讀者發現,在(他)幻想的,時而徑至於偏執的作品中折射出了對當代社會驚人的準確預言。」[132]這些作品經常被評論家帶入後工業的語境中,據學者大衛·布蘭德的說法,這種解讀方式「構築了一個對大型技術-社會關係的反映」,也是一種敘事化的後現代消費文化。[133][134]評論家稱讚其對晚期資本主義的描繪,[133]和「對客觀性,人類意識和由於技術而開始變得有問題的行為的重述」。[134]塔蒂亞妮·拉帕齊庫(Tatiani Rapatzikou) 在 《文學百科全書》中,將吉布森稱為「北美洲最受好評的科幻作家之一」。[3]

威廉吉布森——讓我們變酷了的那個人。

賽博龐克作家理察·K·摩根[135]

在《文學百科全書》中,拉帕齊庫稱吉布森的早期作品「革新了」當時被普遍認為「不重要」的科幻文學,[3]而他作品中的後現代美學促進了科幻研究新角度的發展。[33]電影製作人瑪麗安·特倫希(Marianne Trench)稱,吉布森描繪的幻景「在真實世界中激起了火花」,史無前例地「決定了人們如何思考和談論」科幻文學。[136]1984年《神經喚術士》的出版迎合了文化潮流,[33]拉里·麥卡菲里因此認為,吉布森實際上開啟了賽博龐克運動,[10]小伊什特萬·奇切里-羅內(Istvan Csicsery Ronay Jr.)則稱吉布森是「使整個運動看起來新穎、超凡的那一位新穎、超凡的作家。」[137]:185[b]吉布森的作品,不僅是賽博龐克和蒸汽龐克的核心作品,更被太空歷史學家德韋恩·A·戴譽為太空背景科幻小說(又名「太陽科幻」,"solar sci-fi")最優秀的代表作,並稱其為「可能是(太陽科幻小說中)唯一超越了單純的幻想,而發人深省的作品」。[138]

據《觀察家報》稱,吉布森的早期小說「被新生的一代Slacker和黑客發現,用作了一種人生指南。」[2]他的小說使「賽博空間」、「上網衝浪」、「ICE」、「腦後插管」、「神經植入物」等詞成為流行語,並推廣了網絡意識(net consciousness)、虛擬交互(virtual interaction)和「矩陣」("the matrix")等概念。[141]吉布森在1982年出版的《整垮鉻蘿米》首創了「賽博空間」一詞,[c][142]意指計算機網絡構成的「大型自願幻覺」。[143]藝術家戴克·布萊爾評論道,吉布森「簡練而生動的用詞所展現的是圍繞著技術的情緒,而不是(技術的)機制。」[144]吉布森的作品對一些流行音樂家也造成了影響:在音樂作品中受他小說影響的,有斯圖爾特·哈姆[d]、比利·愛多爾[e]、沃倫·澤文[f]、Deltron 3030[148]、Straylight Run(樂隊名稱即出自《神經喚術士》)[149]、音速青春[150]等。

U2樂隊的專輯《Zooropa》受《神經喚術士》的影響很深[42],又為《神經喚術士》有聲書版配樂,[42]還在為吉布森作傳的紀錄片《威廉·吉布森的旅行》中出鏡[7]。吉布森也投桃報李,2009年8月作文點評其暈眩國度巡迴演唱會,刊載於《連線》雜誌。[151]Zeromancer樂隊也得名於《神經喚術士》。[152]

1999年上映的電影《黑客帝國》從標題("The Matrix")到角色再到故事元素,均受《蔓生三部曲》的啟發。[153]其中,角色尼歐和崔妮蒂分別類似《零伯爵》中的波比·紐馬克和《約翰尼的記憶》及《神經喚術士》中的莫莉·米利安斯。[97]而崔妮蒂和《零伯爵》的主角透納學習開直升飛機時一樣,直接把教程下載到腦中;此外,《神經喚術士》和《黑客帝國》的情節都涉及力圖擺脫人類控制的人工智慧。[97]影評界還注意到,《黑客帝國》的攝影和基調也與《神經喚術士》十分相似。[154]吉布森本人最初在觀影之後,對《黑客帝國》未予置評,[7]而後來則稱其為「『賽博龐克』中的極品」。[155]2008年,吉布森獲頒發西門菲莎大學和卡羅來納海岸大學的榮譽博士學位,[156]同年被選入科幻奇幻名人堂,由與吉布森有合作的好友傑克·沃馬克致辭。[157]

总结

视角

早在早期網際網路在1980年代初出現之前,吉布森就已在《神經喚術士》中用「矩陣」("matrix")一詞來形容網際網路的形象。[160][161][162]這意味著吉布森在全球資訊網出現多年以前,就設想了一種環球通訊網絡,描繪出了資訊時代前景;[39][163]雖然,類似的觀念此前就已有人提出,其中也包括一些科幻作家。[g][b]在創作《整垮鉻蘿米》時,吉布森「產生了一種直覺,感覺(網際網路)會改變一切,就像汽車普及造成的大改觀一樣。」[7]1995年,吉布森提出,網際網路的出現,演變和發展這一過程是「本世紀內人類成就中史無前例的一個,也是最有趣的一個」,作為一種新文明的出現,其重要性堪與城市的出現相類;[87]2000年,又預測網際網路會導致民族國家的消亡。[7]

觀察家注意到,吉布森對網絡發展造成的影響,已不止於預測;他被公認為遠在主流社會認識網際網路之前,就「建立了網際網路時代的圖像志」。[13]吉布森在《神經喚術士》中提出了「真人傀儡」這一概念;虛擬性交這一現象,也被認為是他首創的:他本人並未參與這種行為,而是首創了其概念。[167]為桌面環境創作電子藝術設計的先驅藝術家,自認其設計受到了吉布森的啟發;[168]藝術方面,吉布森還獲帕森斯設計學院頒發榮譽博士學位。[169]史蒂芬·普爾稱,吉布森的《蔓生三部曲》「為日後在現實中爆炸性發展的電子遊戲和網際網路這些虛擬環境奠定了觀念上的基礎」。[53]吉布森的合作者傑克·沃馬克在《神經喚術士》2000年再版後記中提出,吉布森對賽博空間的設想有可能經由《神經喚術士》在1984年的初版推動了網際網路(特別是全球資訊網)未來的發展,就此設問道:「會不會有這樣一種可能,把某個事物寫下來,實際上就是促成了它?」[170]

研究吉布森的學者塔蒂亞妮·格·拉帕齊庫(Tatiani G. Rapatzikou)在《威廉·吉布森小說中的哥特主題》中就賽博空間主題的起源評論道:

吉布森描繪的這種從終端綜攝一切的意象中產生、體現於他筆下的賽博空間矩陣中的視覺效果,是受他看到幾個十幾歲的年輕人在遊戲廳玩電子遊戲的經歷啟發而得到的:玩家緊張的姿勢,遊戲對終端空間寫實的投射——如同在屏幕後存在一個真實的空間一樣——都顯示出這種對實相界的體現操控了實相界自身。[171]

吉布森被認為是為數不多探索了資訊時代對城市社會空間構造未來發展的潛在影響的幾位觀察家之一。[172]吉布森對此的預見招致了一些批評:如馬克·佩斯,儘管承認本人深受吉布森這些預見的影響,並認為「沒有其他作家(如吉布森般)如此雄辯地在情感上影響了黑客社群」,[173]卻摒棄了它們,斥其為「對暴力和脫離肉體的青春期幻想」。[174]

小說《模式識別》的劇情,圍繞著一系列匿名發布、散布於網際網路各處的電影片段展開。書中人物在各個網站上,對製片者的身份、動機、制影手法、靈感來源進行推測,這與日後2006年lonelygirl15這一系列影片引起的網際網路現象暗合;吉布森本人後來否認自己的作品對lonelygirl15產生過影響。[175][176]吉布森對後來大行其道的真人秀電視節目這一社會現象也作了正確的預測[22]:如《虛擬之光》中就描寫了一個以《美國警察》為戲仿原型而加以誇張的真人秀節目。[177]

有預見性的作家這個說法我能接受。先知談不上。有這麼一個事,是在我1991年剛見到布魯斯·斯特林那會兒,我當時就喜歡上他了。(原文如此) 我們先握了個手,然後他就說,「干咱們這行簡直太棒了!咱們就四處忽悠人去,然後咱們還能掙著錢。咱們把這破玩意兒編出來,還他媽真有人信。」

——2008年3月,吉布森在ActuSf上的採訪[69]

在1988年的一次採訪中,吉布森被問到他作品中的BBS術語是否與他使用BBS的經驗有關時,提到自己「在寫《神經喚術士》的時候就沒怎麼碰過電腦」,而與有大量BBS使用者的科幻社群的成員比較熟悉;在作品中經常出現的電腦遊戲,吉布森同樣也沒玩過。[178]吉布森寫作《神經喚術士》,用的是一台1927年產的橄欖綠色愛馬仕便攜打字機,自述道:「就像是當年海明威出門的時候用的」。[51][178][178][h]1988年,吉布森改用Apple IIc電腦寫作,軟體上使用的則是AppleWorks;電腦附有數據機(吉布森自稱「就沒用過」)。然而,截至1996年接受採訪時,吉布森出於擔心與陌生人通信會使自己分心、無法專注寫作,並沒有註冊電子郵箱。[87]而吉布森第一次訪問網際網路網頁,則是在寫作《伊朵兒》時,請網頁開發者為他設立個人站點之後了:在看到網頁之前,他本以為網頁「應該跟我以前見過的電郵和討論組這些東西差不多,更多地是純文本;結果等我一看,當場就目瞪口呆了。」[179]2007年,在被問及用哪款電腦寫作、有何電腦配件時,吉布森這樣說道:「我就只有一台2005年產的PowerBook G4,1G內存,(還有一個)無線路由器,就這幾樣。我就是趕不上時髦,基本上是趕不上。實話實說,我對電腦本身從來興趣就不大。我觀察的不是電腦,我觀察的是圍著電腦轉的人,看他們都幹些什麼。現在做這種觀察越來越困難了,因為一切都是在『圍著電腦轉』。」[56]

作品

注釋

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads