热门问题

时间线

聊天

视角

沙面島

廣州荔灣的島嶼 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

沙面島舊稱拾翠洲、中流沙,是中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區內的一座島嶼,位於西關六二三路的對岸,白鵝潭北部,是珠江上的一個人工小島,與廣州珠江北岸隔沙基涌相望,面積約0.3平方公里。

Remove ads

歷史

在拾翠洲時代建有津亭。

《南京條約》簽訂後,外國商人及其家眷被允許在通商口岸居住。

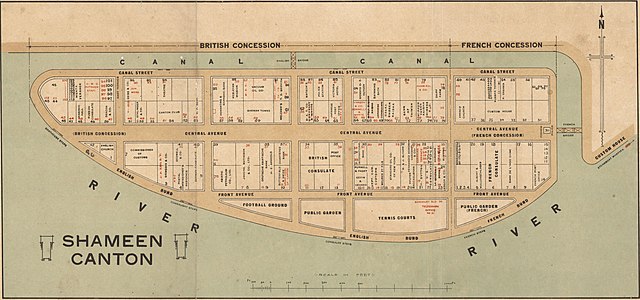

1860年第二次鴉片戰爭前後,英法兩國在廣州河南首次選點建立租界。1843年在廣州,英國原預想租用十三行對岸河南的數十畝田地,時清廷並無異議,而地方鄉紳「會齊四十八鄉,集約二千餘人」大肆反對徵地,英方同意放棄選擇。直到1859年7月,正式與法國共同由清廷政府處租獲沙面。咸豐九年(1859年),英法正式向廣東巡撫畢承昭要求租借沙面和西濠兩處地方,畢承昭以西濠居民甚多為由,拒絕租借西濠,但答應租借沙面水旁官地,兩廣總督黃宗漢答應其要求。隨後,又在沙面河濱地基填築工程,築成一個直徑900公尺、橫徑300公尺,面積共55英畝鵝蛋形小島(約22萬平方公尺)。

1861年7月,《沙面租界條約》簽訂,以現沙面一街為界,西面英租界占沙面面積五分之四,東面法租界占五分之一。英、法將沙面土地分為若干區段,留作領事館、司法機構、教會,其餘批租給各洋行。繼英、法後,美國、德國、義大利、荷蘭、葡萄牙等國相繼在沙面設立廣州領事館。

其改選這塊珠江中的小沙洲(距離清朝閉關鎖國時期中國唯一的的外貿區「廣東十三行」相當近)作為租界地址後,填築成島,並於1861年簽訂租約。島上西部4/5劃為廣州英租界,約44英畝(264畝),東部1/5劃為廣州法租界,約11英畝(66畝)。每畝年繳地租1500制錢,中國政府放棄對沙面的一切權利。英法租界各有一橋與廣州河北(華界)相通。

在之後的大半個世紀裡,英法兩國取得了在沙面島上的許多特權,政府相關機構與企業大量移入,主要的領事館和政治、金融組織都建立在此,並在相當長的時間內給予附近的中國人不公平的待遇,沙面島因此成為後來中國乃至附近國家民族解放運動人士抗議與攻擊的目標。如發生在1920年代的廣州市民多次反殖民遊行,以及越南革命者范鴻泰在沙面行刺法屬印度支那總督馬蘭等等。

1942年,大日本帝國將對英國宣戰後占領的沙面英租界交給汪精衛政權。1943年,法國維希政權退出法租界,交給汪精衛政權。同年,重慶國民政府另行與英國訂約收回英租界。二戰結束後,新成立的法國臨時政府正式宣布將沙面法租界交還中華民國政府。

1948年1月5日,港英政府強拆九龍城民房。事件觸發了中英雙方圍繞九龍城主權問題的交涉,並引發中國內地民眾抗議港英政府的浪潮。廣州成立了「粵穗各界對九龍事件外交後援會」,舉行大規模的示威遊行。遊行最終失控,釀成了火燒英國領事館的「沙面事件」。

1996年,沙面的建築群被定為全國重點文物保護單位。1997年,國務院將沙面列為國家級文物保護區。

Remove ads

現狀

目前,沙面是廣州著名的旅遊風景區,島上綠化較好,有古樹150多株。建築方面,多為19世紀末、20世紀初建造,並帶有西方風格,島上建有白天鵝賓館等星級酒店,因此經常可見外籍人士在此留連。

沙面傳統上是各國駐廣州領事館的集中地區,但因應領事館自身規模的擴大和市內其他區域的快速發展,多數領事館已經從沙面遷出,隨著美國領事館在2013年7月遷往珠江新城,現時島上只剩波蘭領事館留守。

島上目前駐有海關總署廣東分署、廣東省人民政府外事辦公室、河南省人民政府駐廣州辦事處等行政機關,廣藥集團、美晨集團等企業總部。

建築

沙面島上被列為全國重點文物保護單位的共有54處[2]。主要建築風格分為三個時期,早期的英法殖民地風格、中期的仿古折中主義風格以及後期的現代主義風格。

除了以上54處全國重點文物保護單位之外,島上還有其他一些具有歷史價值的近代建築[4]:

Remove ads

島內設施和環境

沙面島成為租界後,島上設立了工部局、巡捕房、郵局等市政機構,並有許多外國銀行、洋行在此經營。沙面是由英國人一手一腳興建,歷經百年華洋雜處,故此街名及商號皆極盡特色。

1942年汪精衛政權接收租界後,為道路重新命名。1949年中共建政前後,沙面的洋行陸續關閉,外國銀行相繼撤離。只剩下域多厘新酒店在被新政府接管後,改為廣東勝利賓館營運至現代。

島內租界的管治分別由英租界的沙面工部局(Shameen Municipal Council)和法租界的沙面工部局(Conseil Municipal de Shameen)負責,是租界外籍居民自決產生的自治組織。工部局會具體管理沙面內的治安、行政等事務,下設有巡捕房,負責各自租界的治安及簽發租界出入證等[6]。

- 怡和洋行/渣甸公司(Jardine Matheson & Co., Ltd.)

- 太古洋行(Butterfield & Swire Ltd.)

- 天祥洋行(Dodwell & Co., Ltd.)

- 泰和洋行(Reiss Bradley & Co., Ltd.)

- 卜內門洋鹼公司(The Imperial Chemistry Industries Ltd.,簡稱I·C·I·)

- 三井洋行(Mitsui Bussan Kaisha,簡稱M·B·K·)

- 洛士利洋行(Loxley & Co., Ltd.)

- 新旗昌洋行(Shewan Tomes & Co., Ltd.)

- 慎昌洋行(Anderson Meyers & Co., Ltd.)

- 魯麟洋行(Reuter Brockelmann & Co., Ltd.)

- 時昌洋行(T.E. Griffith & Co., Ltd.)

- 免那洋行(John Manners & Co., Ltd.)

- 禮和洋行(Carlowitz & Co., Ltd.)

Remove ads

- 域多厘新酒店(Victoria Hotel)

- 群英會(Canton Club)

- 扶輪會(Canton Rotary Club)

- 英商會(Canton British Chamber of Commerce)

- 西商會(Canton General Chamber of Commerce)

在租界時期,沙面島內的道路均以西文命名。汪精衛政權接管沙面之後,為道路更名。文化大革命期間,道路再次被改名,並沿用至今。

東西走向的道路有:

- Canal Street(堅拿街/沙基涌道),1942年更名為肇和路,1975年改為沙面北街。

- Central Avenue(中央道/中央大街),1942年更名為復興路( Fook Hing Road),1975年改為沙面大街。

- Front Avenue(芬道/濱江大街),1942年更名為珠江路,1975年改為沙面南街。

南北走向的道路有:

- East Road(東邊道),現在是沙面北街的東段,以及沙面南街的東段。

- French Road(法國道),1942年更名為同仁路,1975年改為沙面一街。

- Consulate Road(領事館道),1942年更名為敦睦路,1975年改為沙面二街。

- Bridge Road(橋梁道),1942年更名為中興路,1975年改為沙面三街。

- Croquet Road(門球道),1942年更名為協力路,1975年改為沙面四街。

- Church Road(沙面堂道),1942年更名為博愛路,1975年改為沙面五街。

另有沿岸堤名,現代不存此類叫法:

- English Bund(英國濱)

- French Bund(法國濱)

共有7座橋梁作為進出沙面島的通道,自西向東分別為:

沙面島目前共有4個石埗頭,分布在南北堤岸(南岸1個,北岸3個)。

沙面島石埗頭屬於全國重點文物保護單位。在租界時期,沙面島共有7個石埗頭。沙面島北邊、沙基涌畔有3個埗頭。沙面島南邊、珠江河畔有4個埗頭,分別是:船庫埗(Boathouse Steps)、干諾埗(Connaught Steps)、領事埗(Consular Steps)、法國埗(French Steps)。

1980年代興建白天鵝賓館時,在沙面島南邊填江造地,破壞了珠江邊4個埗頭中的3個,只有法國埗保留下來。沙基涌邊的3個埗頭則至今保存完好。

沙面島上綠樹成蔭,現有一千餘棵樹木,其中樹齡在100年以上的共有137棵,包括68棵細葉榕和63棵樟樹,另有扁桃、假柿木姜子、大葉桉、朴樹、黃葛樹等。島上樹齡最長的樹是位於沙面四街北面的一棵樟樹,成活於1685年。樹齡最長的榕樹則位於沙面南街1號,成活於1788年。

在成為英法租界之前,沙面已有不少樹木。成為租界以後,在1864年和1878年組織了兩次大規模的植樹活動,基本形成了如今的綠化面貌。

沙面島是許多鳥類的棲息地,主要原因有兩方面:第一,沙面環境幽靜,珠江對岸是地形平坦的芳村,與芳村相望的河面開闊,是每年鳥類遷徙過程中的轉接站之一;第二,沙面島的樹木為喜歡尋找洞穴造巢的鳥種提供了很好的住所,中低層的園林灌木和草本類植物是一些鳥類的活動區域,古建築群中的閣樓、百葉窗和煙囪等結構也為鳥類提供很好的現成住所。沙面島常見的留鳥有20多種,候鳥的主要種類是絲光椋鳥和灰椋鳥。

- 沙面公園:由原英租界的皇后花園改建而成。沙面公園如今的用地範圍,除了歷史上的皇后花園,還包括英租界足球場(今已不存)的東部,以及1980年代填江造地的一部分。

- 翠洲園:由原法租界的法國花園改建而成。目前,翠洲園的大部分面積被荔灣區黨群服務中心、餐廳、商鋪等占用,已不可作遊憩用途。

- 沙面(社區)圖書館

- 沙面小學

- 沙面實驗學校

沙面的郵政編碼是510130,目前島上有四個郵筒/郵箱提供郵寄服務:

公共運輸

圖集

-

沙面小學

-

沙面基督堂

-

沙面露德聖母堂

-

前渣打銀行

-

波蘭共和國駐廣州總領事館

-

遷出前的美國駐廣州總領事館

-

英租界的橋

-

沙面公園門前

-

沙面中心花園

-

路上的現代雕塑

-

沙面公眾健身專用區

-

沙基涌

-

沙基涌對岸的沙面島

參見

注釋

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads