热门问题

时间线

聊天

视角

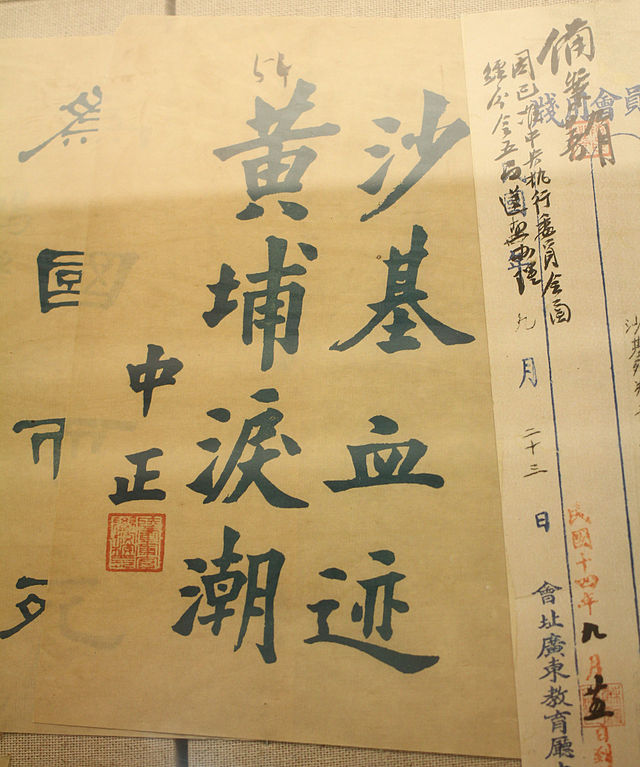

沙基慘案

1925年6月23日发生在广州的一起政治事件 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

沙基慘案,又稱沙基屠殺[1]、沙面事件(英語:Shameen Incident)[2][3]、沙面襲擊(Shameen Attack)[4]或六二三事件,是1925年6月23日發生在中國廣州的一起武裝衝突。事件中英、法士兵開槍射擊在沙基路遊行示威抗議的隊伍,造成中方平民嚴重傷亡。對於衝突的責任與經過,廣州革命政府與英、法租界方面的說法有較大出入甚至衝突[5][6],並引發相應外交糾紛[2]。

Remove ads

背景

沙面(Shameen)租界形成於第二次鴉片戰爭後,由小沙洲人工填築成島嶼沙面島,其中法租界占有東部的1/5,英租界佔有西部4/5。島上與廣州華界隔一條沙基涌(Shakee Creek),兩個租界各有一橋與廣州華界相通,通常被稱為東橋(或法國橋)及西橋(或英國橋)。沙面島對岸的華界馬路則被稱為沙基(Shakee)。當時除英法兩國外,沙面島上也居住著美國、日本、葡萄牙、丹麥等國的駐粵使節、商人與僑民,成為「國中之國」[7]。

1924年,在孫中山等人的支持下,第一次國共合作在廣州展開,廣州革命政府與蘇聯開展合作,以其推動其主張的「國民革命」。6月,黃埔軍校成立。10月,廣州爆發商團事變。廣州革命政府、國民黨、共產黨與蘇聯都認為商團在「英帝國主義支持下發動叛亂」,同時「英帝國主義」也支持包括陳炯明粵軍、北洋軍閥在內的勢力[8][9][10]。

1925年前後,共產國際在全球支持西方殖民地的反帝國主義鬥爭[11],而英國與法國均擁有龐大的全球殖民帝國,因此英蘇、法蘇關係均出現緊張[12][13][14][15][16]。1925年4月,時任共產國際執行委員會主席季諾維也夫在《真理報》發表文章,指責「帝國主義列強」在中國「犯下的罪行」,並認為蘇聯應該「建議幾個中國人自殺以抗議帝國主義的暴力……建議數十萬工人示威和罷工」。季諾維耶夫同樣認為,「摩洛哥與中國事件僅是即將到來的巨變的預演……這不過是暴風雨前的微風,其高潮將在印度及東方以蘇維埃政府的建立而達到頂點」[17]。英國方面則認為這些言論都是蘇聯計劃在中國策劃流血衝突的證據[18][19]。同時英國輿論對國共合作頗感疑慮與不滿[20],有英人曾言認為「廣州已成為激進主義的中心,國民黨已經有一種共產主義的趨向。軍事學校已經在黃埔建立,學生由俄國軍官訓練,一般說來抱有俄國的觀點。他們在訓練過程中,發展了兩種對抗情緒,一是反對英國;一是反對基督教」[7]。而國民黨方面則認為有關說法屬於「謠言」,並對相關言論進行限制[21]。

5月,上海爆發針對日資工廠的工人運動。30日,南京路爆發公共租界工部局警察開槍造成示威民眾傷亡的五卅事件。6月11日,漢口反英工人示威中再次爆發流血事件,漢口英租界警察開槍造成多名工人示威者傷亡[22]。英國方面則認為「有無可爭辯的證據表明,俄國布爾什維克積極參與了這些動亂」,蘇聯「透過擾亂中國較年輕、較敢言的學生階級的思想,取得了相當大的政治成功」[18]。泰晤士報認為評論,「中國人民本質上如羊群,鮮有獨立行動,受暴力者影響。蘇聯的恐怖手段使群眾運動不可避免,且由其製造並操控」、「「若亂局持續,中國將成為國際威脅…中國將淪為無良鄰國獵物,列強因切身利益將被迫捲入。中國當前滑坡必致太平洋列強之戰」。而法國方面的輿論亦有相似看法:「罷工只是一個藉口……騷亂由受布爾什維克洗腦的學生引發」。上海國際租界市政委員會秘書在事後聲稱,工部局警方在罷工領袖占據的建築物「確鑿證明布爾什維克的資金在當前騷亂中發揮了最活躍作用」[23]。而據英法方面披露與報道,當時上海警方搜查一俄籍嫌犯,發現蘇聯設遠東戰爭部門,文件證實其派員至香港、廣州組織罷工,蘇聯人多瑟(M. Z. Dosser)持6月16日證書赴港穗策劃罷工[24][25]。香港警方6月17日查獲國際武器走私,指德國為主要來源[17]。

葡萄牙駐廣州領事柯達對國共合作有類似的疑慮,其認為:「廣州的情況並非中國獨有……一張幾乎遍布全球的布爾什維克實驗網絡正在席捲世界。莫斯科選擇並指導那些處於腐朽或初現反抗精神的地方進行政治試探……中國,由於各種原因,被指定為布爾什維克活動的最佳場所」,「歐洲必須在中國抵禦共產主義,儘管這看似不可思議……我們之所以認為這一決定遲遲未下,只是因為沒有哪個國家願意或能夠獨自承擔對中國宣戰的後果」。有學者認為柯達立場上傾向於支持武力干預中國,但里斯本和其他大國的政府則傾向克制,因此柯達也與與葡萄牙當局發生多次摩擦[26]。瑞典駐廣州領事則報告,其認為「根據俄羅斯布爾什維克方法的結果,廣州的未來前景非常暗淡,因為廣州沒有足夠強大的黨派來抵抗幾乎控制整個省份的布爾什維克……他們的唯一目標是打擊和摧毀資本家和資本主義國家。他們對人民沒有憐憫,即使他們給人民帶來無盡的痛苦;只要他們達到了目標,他們就不關心」[27]。

6月2日,中共廣東區委與共青團廣州地委聯合成立臨時委員會,動員群眾舉行示威巡行,聲援上海五卅運動。當日在廣東大學操場召開大會,吸引數千名參與者,以學生為主,其次為工人約千人,軍人僅派代表參加,商人參與最少。臨時委員會聯繫六大團體共同發起,包括中華全國總工會、廣州工人代表會、廣東全省農民協會、廣州市商民協會、廣州學生聯合會及青年軍人聯合會。其中,工農兵學四團體由中共直接掌控,廣州市商民協會則由國民黨中央商民部在中共策劃下組織,成員多為國民黨員,規模較小。大會議決組織廣東工農商學兵援助上海被害同胞聯合會[28]。

期間,預感到局勢將會進一步緊張,葡萄牙駐廣州領事柯達請求派艦到廣州增援:「各國擁有在華利益的戰艦開始抵達廣州港。唯有葡萄牙,擁有距離僅六小時航程的殖民地,卻未派遣一艘戰艦或一艘武裝小艇。我通過電報、無線電、公函和書信反覆請求派遣『祖國』號炮艦」,同時葡萄牙領事館也聘用流亡白俄士兵作為保安衛隊協防領館[26]。

6月初,滇軍楊希閔、桂軍劉震寰在廣州發動兵變,宣稱要推翻廣州政府,「把廣東從共產黨人手中解放出來」[29]。據東征軍蘇聯顧問加侖記述,廣州革命政府本來打算於月初「在香港和廣州同時舉行罷工」、並使「這次罷工轉變成一次全國性的反帝怒潮」。但「因為擔心帝國主義者利用香港海員和沙面工人大罷工而插手政府與滇軍之間的衝突」,所以「決定在不放鬆罷工準備工作的情況下,等待政府軍攻克廣州,再舉行罷工」[8]。「廣東工農商學兵援助上海被害同胞聯合會」聲援上海五卅運動的活動暫停,但仍派鄧中夏、孫雲鵬以中華全國總工會代表的名義赴香港宣傳,運動香港八校學生組織學聯會,與蘇兆征、何耀全等人密切配合[28]。共青團廣州地委也派藍裕業、周文雍等人到香港,發動香港學生組織聯合會,並發出罷課返省宣言。中共中央廣州臨時委員會之後指定由黃平、鄧中夏、楊殷、蘇兆征、楊安等五人組成黨團,作為中共廣東區委領導杯葛與罷工的直接指揮機關[30]。

時任中共總書記陳獨秀認為,楊劉的兵變是「勾結英國」,「在香港勾結帝國主義的英國及其走狗陳廉伯、馬素,謀倒廣州國民黨政府」。廣州革命政府肅清「內部反革命勢力」,亦有助於「間接反抗帝國主義的英,日勢力侵入廣東」,令廣州成為「反帝國主義重鎮」[31]。6月12日,從粵東汕頭等地前線返回廣州的黃埔東征軍主力擊敗楊、劉軍隊,平息兵變。第二天,沙面和廣州的所有外國企業(除蘇、德兩國)和私人企業的工人舉行罷工[8]。香港工人亦團體為聲援上海抗議,發動省港大罷工,香港海員、電車和印刷等行業工人紛紛離職返回廣州。當時,廣州市政委員長伍朝樞及建設廳長孫科主張,罷工應限定為三天的政治性罷工,以控制影響。而廣州市公安局長吳鐵城反對罷工,極力防止示威巡行群眾出現「過激行為」。部分工人領袖則認為,缺乏政府財政支持,罷工難以長期持續[28]。

6月12日,莫斯科多場集會抗議聲援上海五卅運動,決議支持中國民族運動。蘇聯工會中央委員會亦電匯北京5萬盧布,援助罷工者及死亡學生家屬[23]。6月16日,莫斯科華僑2千餘人在革命劇場集會,會後全體到英國、日本駐蘇聯大使館遞交抗議書。大不列顛共產黨也公開號召英國工人,「截阻載運軍火赴華之車船」以聲援中國反帝運動。英國左翼和平主義者羅素也對滬、漢案發表言論,譴責英帝國[32]。

6月17日,由廣東中共黨團積極推動,召開了廣東農工商學兵各界代表大會,以聲援五卅事件的反帝國主義運動。會議吸引了300名代表,來自120多個團體,由中華全國總工會代表、中共黨員李森(李啟漢)主持。中共黨團擬定宣言、章程、行動方案及要求條件等。大會制定了抵制英、日、美貨品,拒用外幣,實行經濟斷絕,禁止出售糧食及原材料,號召「帝國主義企業下的工人全面罷工」,提出「對帝國主義的十三條要求」等方針。此外,大會確定於6月23日舉行各界示威大巡行,並通過對外協會章程,選出執行委員。廣東工農商學兵援助上海被害同胞聯合會,在中共黨團倡議下改組為廣東各界對外協會,以作為「抗議帝國主義」的核心組織[28]。

6月20日,兩名日本人穿過東橋(法租界方向)進入廣州時遭到槍擊,日本福華醫院的財務主管死亡,另一人受傷[33]。由於兩人身上攜帶了大量金錢但未被劫去,因此租界方面認為事件可能有政治動機[18]。而屬於台灣的福華醫院醫院具有半官方性質,日本領事向當局強烈抗議,並要求賠償及在沙面周邊部署警察,同時敦促居住沙面外的日本人前往沙面避難[34]。

期間許多居住廣東的外國人前往沙面避險,其他人則前往香港[34]。21日,中共領導組織沙面3000多洋務工人罷工[35],退出租界,並組織「沙面中國工人援助上海慘案罷工委員會」[36],指「英日美法等帝國主義,不但飲我中國人民之血、而且食我中國人民之肉。不但搾我等之血汗、而且取我等之生命」[6]。在廣州市內英、日、美洋行的中國職工也參加罷工。因罷工影響,沙面外國人與廣州的物資與信息聯繫也幾乎被切斷[37]。在此期間,擔心局勢緊張,衝突爆發,在沙面居住的部分英國、日本、法國等國家的僑民也乘船前往香港暫避[33]。葡萄牙駐廣州領事則向里斯本報告,謂在「橋梁入口處,罷工者手持白旗、腰佩手槍,歡迎離開的人,虐待試圖進入的人」、「傳言武裝部隊將入侵租界,以報復上海事件……學生中通過抽籤決定了首批犧牲者,以強行通過橋梁」[26]。

當時共計停泊在珠江白鵝潭等水域的外國軍艦包括:英國5艘、法國3艘、日本、美國、葡萄牙各1艘。由於當時在廣東的日本軍艦僅有「竹」號一艘,日本當局亦計劃「若沙面日本人陷入危險」,將從佐世保增派軍艦[38]。當時,法租界一方有法軍『阿格斯』號(Argus)和葡軍『祖國』號兩艘軍艦。法國指揮官拉法爾格(Lafargue)請求葡艦「僅在受到攻擊或接到請求時開火」援助法艦,法國領事也請求葡領事「派遣停泊在葡萄牙商船上的衛兵」、「70餘名武裝、裝備齊全、每人攜帶100發子彈的衛兵登陸」協防法界。此後,兩艘法艦『警戒』號(Vigilante)及『牽牛星』號(Altair)抵達[26]。

由於罷工等行為被英方認定是「季諾維也夫外交政策的一部分」,6月22日,沙面英法租界方面預料到第二天(6月23日)的廣州示威可能引發衝突,由英國駐廣州總領事傑彌遜(James William Jamieson)向廣州革命政府外交部部長伍朝樞交涉[40][41]。傑彌遜在信中指其有「可靠的消息來源」指第二天的示威可能會有學生攻擊沙面的橋梁,因此其告誡英國國民不要參與其中,並且警告「任何試圖進入沙面英租界的企圖都將遭到武力抵抗」[42],而責任「由廣州政府承擔」[43],「如果不幸這些事情發生在這裡,那些利用群體心理實施暴力行為的人的血將落在他們自己的頭上……我這樣嚴肅地寫下這些文字,是為了防止日後有人說,帝國主義的殘酷槍砲肆意屠殺無辜的中國青年」[44][45][46]。

法國領事呂爾庚(Jules Leurquin)[47]擔心上海、漢口的衝突事件重演,也對廣州當局表達憂慮,希望中國政府盡一切可能避免衝突爆發[48][49]。對於英法領事的交涉與憂慮,革命政府當局則向其保證遊行將和平進行[50]。美國駐廣州領事精琦士(James Douglas Jenkins Sr)也向廣州當局通信,吁其注意廣州的「反外國宣傳」(anti-foreign propaganda),並希望得到關於美國人生命與財產安全的保證[51]。廣州警察當局對此向其保證將盡一切所能避免衝突爆發[52],並且不認為遊行會發生混亂[49]。而根據事後參與遊行的嶺南大學學生敘述,他們在參與示威前也得到主辦方的保證,遊行會是「非戰鬥性」(non-combative)的示威[53]。

6月22日上午10時,沙面各國領事團召開會議,討論「應對中國武裝部隊可能襲擊」的防禦措施,由英國、葡萄牙、美國、德國、比利時、法國、日本和義大利領事組成,通過決議,「英法兩國軍艦指揮官分別負責各自租界的河面及陸地防禦;停泊在港內的其他外國軍艦將在能力範圍內,根據英法指揮官的請求提供必要協助,包括派遣人員和物資上岸,或用艦炮和機槍對指定目標開火;僅在極端情況下,如中國人向沙面開火或試圖強行穿越分隔租界與華城的河道,租界地面部隊才可開火,若不足以應對,軍艦將隨後開火;英法指揮部之間保持聯絡」。此決定因在廣州的最高軍階軍官為美國人而作出[26]。

因不相信可以依賴當局的承諾保護租界的安全,對此形勢,沙面當局也用沙袋和鐵絲網面向沙基方向加固了租界橋梁,加設電網,並且在戰略要點架設了機槍。同時也動員了租界工部局的志願軍(非正規軍)協助防禦[49]。中方事後則認為這是沙面方面早有準備攻擊的證據,指其「心居險惡、事前高築沙包、密佈兵艦、爲槍殺我巡行羣衆之預備」[6]。據蔣先雲回憶,指當時沙基沿岸商鋪的店主大都已緊閉店門,認為「我們早看見沙面已安置機關槍及沙包,知今日必有大事,故我們早將店門關閉」[54]。

根據時任瑞典駐廣州領事赫爾斯特倫事後的聲明,其指在事件發生的前一天(22日),中方的「機槍就已經在沙面對面的房屋頂上就位了」[55][56]。而根據葡萄牙領事對里斯本的報告:「當晚,所有軍艦進入戰鬥崗位,標定目標,用沙袋保護炮組和機槍,準備登陸部隊。租界內構築掩體,堆積沙袋,設立路障,組織機槍陣地……與此同時,中國人在沙基街的房屋中悄然架設機槍和一門小型旋轉炮。從沙面可聽到華城邊界傳來的俄語」,「23日拂曉,沙面宛如操練場……一旦發出警告信號,『祖國』號將派遣兩挺機槍,與葡萄牙商船衛兵及海軍分隊一起,趕往中國人可能強攻租界的位置」[26]。

Remove ads

經過

在廣東各界對外協會倡議下,廣東省長公署下令,6月23日各機關團體商店一律停業一天,各機關人員一律停止辦公,參加當天的遊行,自是日起下半旗,人民臂纏黑紗七天, 以示對上海、漢口死者的哀悼[28][57]。6月23日中午12時,10多萬工人、商人、學生、以及持槍[49]的黃埔軍校學生在東較場舉行集會,要求「打倒帝國主義」[58]。黃埔軍校第三期入伍生800多人、黨軍第一團第三營、第二團第二連、第四連、第七連共約兩千人亦前往參加。大會由國民黨中央執行委員會部長、中共黨員譚平山主持,廣州革命政府陸海軍大元帥胡漢民代表國民黨中央和廣州革命政府在大會上講話,周恩來代表黃埔軍校講話。

示威會場提出「收回租界、海關和取消一切不平等條約」等要求[58],呼叫「打倒英日美帝國主義」、「全世界被壓迫者聯合起來」、「中華民族解放萬歲」、「援助滬案」、「懲凶」、「賠償」、「收回租界」、「收回領事裁判權」、「對 英日經濟絕交」、「實行國民革命」等口號,手持「打倒帝國主義」「收回領事裁判權」、「取銷一切不平等條約」「援助上海五卅慘殺案」、等標語小旗[6]。

下午1點大會結束後,隨後參與者開始遊行到沙面租界對岸的沙基,推舉黨軍第一師師長何應欽為總領隊,其身著上校制服。遊行路線由東較場經惠愛東路、永漢路、直出長堤西濠口、沙基、菜欄街、簑衣街、杉木欄、福德里、十八甫、槳欄街、太平門、至西瓜園散隊[6]。中共廣東區委主要負責人陳延年、周恩來也參加了遊行[59]。遊行隊伍有騎巡大隊、軍警分段維持秩序,黃埔軍校的學生也手持紅旗往來糾察[57]。

參加遊行的隊伍按照香港罷工工人、廣州市工人、市郊農民、商人、學生、粵軍、警衛軍、湘軍、講武軍校生、黃埔軍校生、黨軍第一旅教導團(工、農、商、學、兵)的大體順序從東較場出發,四個人為一列,高呼「反帝反封建」口號,很多人手裡拿著寫有「打倒帝國主義」、「為死難者報仇」、「廢除不平等條約」」、「收回沙面租界」等字樣的小旗子。遊行隊伍包括大旗、騎巡隊、粵軍駁殼隊、工團、銅樂隊、各女校、男校大學、中小學、警衛駁殼大隊、警衛軍講武生、湘軍講武生、陸軍軍官學生、粵軍十一團[54]等。據參加遊行的黃埔軍回憶,軍人走在遊行行列最後是為了「展示和平示威中軍隊做群眾後盾之意」[58]。也有人指黃埔軍「排在遊行隊伍的最後面……主要是考慮到黃埔軍紀律和體質都比較好,讓他們殿後,可以保持遊行隊伍的完整」。大會主持則解釋「打反革命上火線時,軍隊當為民眾的前鋒;遊行是文明的示威,軍人當為民眾的後盾」[60]。

蔣先雲記述:「經過東橋至沙基,見對岸沙面沿河並無一人行走,河內小船中的船婦皆躲著不敢抬頭,沙基街的商戶全體緊閉」[54]。而在遊行期間,沙面的外國人目擊者(包括領事、外交官、平民)均指沙面島前沙基路的遊行進行得「非常和平」[56][50],美國領事精琦士也向美國國務院報告當時「並無麻煩的跡象,旁觀者開始放鬆,感覺暴亂爆發的危險已經過去」[61][49]。這與中方記錄所指遊行和平的記錄一致。英國領事指此時其正準備「返回領事館,向公使館發電報表示遊行隊伍已平安結束」[62],但有人建議他等隊伍全部通過之後再通知」[63]。

下午2時15分,遊行隊伍已到達西堤沙基口,轉入沙基一帶,前隊並已經過沙面西橋口,轉入菜欄街,計劃返回西瓜園散隊。約2時40分,何應欽命令暫停呼喊口號,改唱《國民革命歌》。此時嶺南大學、坤維女學、聖心書院 、女子師範、執信、廣州二小等校和黃埔軍校的學生將抵西橋口[59]。沙面方向的目擊者指,學生隊伍和平遊行,「舉著橫幅……高喊著美式大學的口號」(嶺南大學為美辦學校),「一些歐洲人儘管被警告不要這樣做,但還是暴露在人群中,以便清楚地看到遊行」[50],亦有外資學校的教師嘗試在隊伍中辨認學校的校旗[64]。

根據沙面當時旁觀者的描述,在東橋(法界方向)的戒備非常森嚴,沙包高壘,「橋上設有重重路障」,未有發生事件,西橋(英界方向)則「路障幾乎都隱藏在視線之外…似乎是一個脆弱的地方」[50]。華僑日報的報道引述一名西方女士的目述,指「繼女學生之後者,乃……黃埔學生軍也。該軍有軍官裝來者騎馬前行。殿其後亦為騎馬軍官……一望已知其為白種人,蓋俄國軍官也。未幾忽有擲石入沙面者」[65]。嶺南大學的學生則指其遊行隊伍後面就緊接著黃埔軍[64]。而大量的黃埔軍學員隊伍,則由騎著小馬的蘇聯人帶領,他們「戴著紙面具,幾乎完全遮住了臉」[4]。法國與香港方面的報導亦同樣提及位於隊伍最後方的「蒙面騎馬的俄羅斯人」[66] [67]、「由騎在馬背上的人帶領」[50]。下午3時,當遊行隊伍行經沙基西橋口時,雙方發生衝突。

Remove ads

關於何方首先開槍的問題,雙方各執一詞,其說法如下:

廣州市警察第九區署署長沈崧則指其目擊沙面一名「面部尖削,頭頂作短髮西裝式」的外國人在域多利酒店樓(今勝利賓館)上持手槍射擊,隨後屈臣氏藥房旁及沙面其他地點傳出機關槍聲[58][6][70][59]。聖心學校的學生鄒澤智則報告:維多利「酒店門前,均有沙包堆積。酒店門前站立數人,均著便裝,內有一穿黃褲白衫者,狀甚兇悍,見我巡行隊,拔槍欲射,其中一人急為制止。我群眾見此情形,秩序大亂。有隊員高呼:「無事,不必恐慌!」秩序稍為恢復。繼見數人急足奔入維多利酒店。未幾,黃褲白衫者開槍,向巡行隊轟一響。沙面東便連發二槍,機關槍及步槍、大砲繼續由沙面發出」[70]。華僑日報報道,亦指有學生謂「法兵先開槍」[65]。

在事後廣東省長胡漢民致英、法、葡三國領事的照會中指:「各界爲滬案列隊巡行、路經沙基。巡行隊已將過盡、而沙面英界兵警、猝然以機關槍及步槍向隔河巡行之羣衆轟擊。法界兵警、聞聲亦同時發槍」[6]。時任國民黨黨軍第一師師長何應欽,事後報告其目擊情形,指遊行中「卜卜之聲、猝由予之後面而來。初尙不料帝國主義者有如是之兇殘、猶泰然疑爲民家燃放爆竹也。乃卜卜之聲旣響愈密、而婦孺之慘哭聲、羣衆之喧嚷與呼救聲、一時並作。予乃折回沙基巷口探視、見對岸沙面英兵已分佈於事前准備之沙包內、竟用機關鎗及步槍向我巡行羣衆掃射」[6]。

事後廣州政府組織的調查會中,搜集了遊行隊伍中不同人士的證詞。如當中嶺南大學學生伍伯勝,描述了槍聲的突然爆發:「本隊剛過盡西橋,忽聞屈臣氏藥房左近,發現槍聲。……機關槍亦連續自沙面發來。」多位證人,包括學生李雲龍,指槍彈從沙面洋樓及機關槍陣地射出,無差別擊中遊行者:「一一彈飛來,中一石柱,第二彈即中許耀章,彼即倒在柱外。」 黨校長聯合會代表黃祖培則報告,「余行近西橋口,突聞有槍聲,由沙面西橋口對面洋樓上發出」。大學生李燮華指「我行過西橋,忽聞槍聲,以吾耳所聞,確知發自沙面者,因當時心尚未甚驚懼故也。無何槍聲漸 密,我即奔入街邊。此時各騎樓石柱,均已有人伏避」。[6][70]

廣東法官學校學生陳惠蒼報告:「本校學生人數不多,故夾雜其他學校小隊之內, 與嶺南學生相去不遠。嶺南學生之後,尚有小學生隊、女學生小隊,再其後則系武裝巡行隊」,「余行過西橋數步,忽有槍響發自沙面洋樓。余等回顧,後方忽亂,因即走避。繼聞機關槍甚密,由沙面射來……及槍聲起,均紛紛走避,大約落水死者亦復不少……入內街後,復聞槍聲不絕」。執信學校學生陳國新報告:「余兄弟等四人……是日隨眾巡行。 將至西橋,忽聞槍聲亂響」。廣東總工會理事陳森報告:「嶺南學生及其他學生等行近其昌洋行時,沙面某酒店即放槍向我巡行隊射擊」,「我工人巡行隊當槍聲起時,避入內街」,並指如廣三鐵路局長、香港中學代表、省農民協會代表、嶺南農科大學生、華僑代表等證言所述情況相似。[6][70]

據時任黨軍第二團第四連連長,黃埔第一期學生宋希濂回憶,遊行隊伍「突然受到維多利亞酒店樓上和英國工部局等附近洋樓內,以及事先隱藏於沙袋工事後的英、法水兵的射擊」[58]。而黨軍全體入伍生事後對蔣中正廖仲愷的報告也稱,遊行隊伍至沙基口時,「英日等帝國主義卽用機關槍向我同胞掃射,如臨大敵,射至一小時之久」[6]。軍官學校學生常務委員朱棠報告:「本校人員、學生隊參加巡行,將至沙基口時,見沙面馬路相近小河一帶及洋樓上,均已設機關槍,並有洋兵多人。沙面東橋有外國人持望遠鏡,向我巡行隊窺視」,「及將至西橋附近,對岸洋房空隙中,站有一人瞭望後,開鈴聲數聲,類似報火警之鈴聲。彼岸站立之人,立即走避,鈴聲即作,機關槍聲亦隨之而起,均向我巡行隊射來」[70]。

黃埔軍蘇聯顧問加侖將軍亦記錄:「租界突向走在軍隊遊行隊伍前頭的黃埔軍和走在黃埔軍前面的商會和學生組織開槍射擊。非武裝的遊行者遭到機關槍和英、葡軍艦開炮射擊之後,紛紛躲進華人區的窄街小巷,慌亂之中互相壓擠。部分遊行者為了逃命,跳入沙基和城區之間的河裡」[8]。

《中國共產黨歷史重要事件辭典》記錄:「密集的遊行隊伍路過沙基時,突然遭到沙面租界英國軍警的排槍射擊,停泊在白鵝潭的英、法軍艦也開炮轟擊,造成示威群眾慘重傷亡」[9]。廣州市人民政府2001年所立的《沙基慘案紀念碑重建說明》指:「當隊伍途經沙基時,突遭駐沙面租界的英、法帝國主義軍隊開槍掃射」[71]。

中國國民黨中央執行委員會在事後的宣言中記:「不料於三時十分行經沙面對岸,突有沙面外國兵,發槍向巡行群眾射擊,繼以機關槍掃射, 又繼以外國兵艦之大炮」。廣州市公安局當日命令記:「本日本市為援助上海慘殺事件,各界聯合大巡行,經過沙基時,不知何故,被沙面英法租界軍警及兵艦開槍及機關槍炮,向我市民巡行隊掃射,死傷甚眾,政府與市民同深慟惜」[6]。

中華民國最高史政機關國史館所編《中華民國國史紀要》記載:「當遊行隊伍行抵沙基時,珠江對岸的沙面英法租界士兵突以步槍與機槍對示威群眾掃射,同時停泊於白鵝港與沙基口的英、法、 葡軍艦亦發砲轟擊,遊行群眾傷亡達600餘人。」[72]

Remove ads

據北京美國公使向華盛頓的報告,指一個美國人親目看到蘇俄軍官指揮黃埔學生軍先行向沙面的英、法守軍開槍[74],美國領事報告則指「士兵們突然散開了隊形,一聲槍響。緊接著,又是幾聲槍響,接著是一陣步槍和機關槍的轟鳴」[49]。沙面英商席爾瓦(Silva)則指,「看到遊行隊伍末端一名舉著橫幅的年輕人故意將橫幅放下,然後拔出一把左輪手槍,朝沙面方向射擊。彷彿事先安排好的訊號一樣,整個遊行隊伍隨即轉身向沙面開火」[4]。

日本東方通信社也報導,「黃埔軍校生由俄羅斯教官率領。當學生軍隊伍的先頭部隊抵達英國橋時,廣東方傳來一聲槍響,作為信號」「示威隊伍首先向沙面各國的陸戰隊開火」[38][75]。根據時任日本駐廣州領事清水亨、駐香港領事村上義溫發至日本外務大臣幣原喜重郎的報告,則綜合了英法指揮官、英法租界附近的多名日本僑民的說法,指「當學生軍先鋒抵達英國橋附近時,原本在土袋上觀看遊行的租界警備兵退至土袋內側,進行防備準備」、「開火可能因學生軍在動盪與恐懼中,有意或無意間開槍所致」、根據採訪的「英國海軍指揮官的說法,第一槍明確從中國方面發射,子彈掠過其頭部」[76]。

據香港華僑日報引述現場現場一名西方女士及另一名葡萄牙人的自述:「俄國軍官,忽將手中將旗一揚,學生軍即立時停步。繼後該軍官又拔槍向空施放。儂知禍將發,即急先走避。不旋踵而兩岸鎗聲連發,聲若串炮」,「俄國軍官忽向空發槍。學生開聲,即全體臥倒地上,向沙面施放排槍。在沙面之英法海軍,即往沙包裏還槍,並用機關槍數挺向學生軍施放。一時槍聲卜卜,狀若大戰」[65][77]。紐約時報、南華早報等則引述如美國女傳教士Julia Meadows等人的聲明,指沙面方面為了保護生命而「還擊俄羅斯人領導的中國學生」,「獨立證人指稱中方的建築上也有人開火,並有人看到俄國軍官」,「法、英、葡、日、美水手與志願軍用步槍還擊……志願軍被告知在海軍指揮官命令前不要裝彈,因此不可能先開火」,「中方隨後嘗試衝擊沙面橋梁,機槍開始開火」[78][79]。

根據香港孖剌西報的報道,當隊伍接近西橋(路障較隱蔽)時,黃埔學生軍在軍官「給定信號」下突然轉身,使用步槍和機槍向沙面租界開火[50]。《士蔑西報》的報道中則引用聖希爾達學院(St. Hilda's College)的本德拉克(Bendelack)女士稱,親眼看到士兵從女學生身後開火,沙面守軍最初未攜帶彈藥,僅在遭到攻擊後取槍還擊[64][80],她認為「女學生不知道她們附近的士兵打算開槍,因為一旦開槍,她們就得逃命」、「遊行隊伍太長了,只有一小部分參與者能看到到底發生了什麼」[64]。而一個指自己目睹了戰鬥全過程的沙面官員告知南華早報,「實際進攻是由俄國布爾什維克領導的黃埔軍校學員進行的」、「後面是無辜的旁觀者,他們…沒有意識到發生了什麼」,並認為「黃埔軍校學員和他們的俄羅斯主人的襲擊是我一生中見過的最卑鄙的事情」、「整件事簡直就是一場變相的軍事遊行」[4]。

法國方面的報導則指,「當時多國領事、海軍軍官及部分平民當時在沙面碼頭(le Brund Shameen)觀看遊行」,而「由俄羅斯軍官訓練並指揮」[81]的黃埔軍「在俄羅斯人發出的信號下,向沙面開火 」[82],並且「在俄羅斯軍官的驅使下,中國學生軍多次衝向橋梁,試圖攻入沙面,但被擊退,損失慘重」[83][67][84]。而葡萄牙領事柯達對里斯本的報告則描述:「突然,一槍朝詹姆斯爵士(英國領事)方向射去,子彈嵌入牆壁;緊接著一槍擊碎海關主任的膝蓋骨;又一槍奇蹟般從我和法國領事頭部間穿過,擊中我們身後巴斯基危先生,當即斃命。所有這些發生在兩秒鐘內」[26]。

時任瑞典駐廣州領事赫爾斯特倫(C.J. Bertil Hellstrom)在事後發表聲明,指其當時在沙面目擊了衝突情況。他表示「第一槍是由沙基街的中國人打出的,而沙面的還擊稍有延遲」。他認為事件是「布爾什維克為了宣傳目的而精心安排的」[56],在交火發生之前,遊行隊伍的尾部靠近時,「遊行隊伍兩側的煽動者」「讓他們陷入了瘋狂」。而軍隊前方亦有一群童子軍,「人們揮舞著旗幟,大聲抗議沙面」[56]。赫爾斯特倫也認為,「在廣州的射擊事件後,普遍認為中國人沒有向沙面開一槍,但後來有更多消息傳出,中國人知道部隊開了槍,但認為他們只是為了自衛,城裡仍然相信是沙面先開的槍」[27]。

丹麥駐廣州領事華萊士·漢森(Wallace Johan Gottschau Hansen)則在6月25日的報告中表示,他從沙面維多利亞酒店陽台親眼目睹事件,稱當日中國學生、工人等群眾的遊行非常和平,類似歐洲的政治示威。但當遊行隊伍中出現揮舞紅旗及蘇聯旗幟的單位,隨後跟隨全副武裝的軍隊(疑為黃埔軍校學生)時,局勢突變。漢森指其目擊中國士兵在李氏公司巷口附近將槍支從肩上取下並開火,子彈射向沙面,迫使他躲入酒店避彈。英、法海軍隨即以機關槍還擊[85]。一名沙面女性居民則描述上述遊行隊伍後面示威較為激烈的團體用英語高喊「殺外國人」(Kill the foreigners)的口號[4]。

事後英國公使館公佈了向中國外交部發送的兩份關於沙面事件主題的照會的文本。其中7月15日的第二份文本,附有一份由美國阿什維爾號人員總結的四名外國目擊證人簽署的聲明副本支持英方敘述,當中包括未參與交戰的美國海軍陸戰隊一名、兩名美國銀行家及一個澳洲公民[86]、他們指自己親眼目睹了黃埔軍率先針對沙面的襲擊[87]。

Remove ads

沙面內的英軍、法軍士兵聽到槍聲後,從沙面向沙基方向開機槍掃射。而黃埔校軍也立即散開臥倒,分散沿河邊占據地形,向沙面方面開火還擊[88]。而根據當事黃埔軍人士的描述,「在槍林彈雨中,周恩來和彭湃同志在群眾中來往指揮戰鬥」[89]。黃埔軍蘇聯顧問加倫記錄,黃埔軍「在遭機槍射擊時鎮定自若,為掩護人群,他們分散開來,並沿河邊占據地形,向沙面開槍還擊。人群一經逃散,黃埔軍即行撤退」[8]。

而據宋希濂的回憶,交火中「許多樓房的玻璃門窗等被我(軍)打得粉碎,我們全力向據守在沙包內的敵人射擊,藉以壓制它的火力」[90]。宋憶述「廣州的街道下面一層都是每隔五、六步就有一個石柱,我又命士兵逐步退到石柱後隱蔽並繼續向敵射擊」[90]。也有軍隊在沿岸商鋪的屋頂開火。由於英法方面的火力壓制,部分人員以店鋪為掩護,在交火後被迫從後門撤離,甚至從後牆鑿開通道[91]。也有事後的廣州革命政府方面材料稱,整個過程中遊行隊伍中的軍人從未還擊[92],「巡行軍人…雖手執武器,熱血奔踴於忍無可忍的時機下,終於沒有還他一槍」[93]。在衝突中,黃埔軍的蔣先雲雙腿中彈,並指揮隊伍撤到沙基馬路北側商店內和人行道之石柱後面。也有2、7連黨軍衝到東濠口橋邊,對沙面方向的火力還擊。部分中方部隊因未得到開火的命令,繼續以商店等地作為掩體躲避火力[60]。

英方記錄指除了遊行隊伍中的軍人以外,沙基街沿線民宅內也包含「中國機槍手和狙擊手」[94]。在開始交火中,遊行隊伍毫無防備,四散躲避,由於人多擁擠,很多人躲避不及,更有人因此落水[58]。約下午4時,衝突現場開始下雨[60]。戰鬥大概持續到下午4:30。英方記錄指沙面停止射擊後,中國方向的狙擊手仍堅持射擊了一個多小時[94]。而加倫亦記錄「及至天黑,射擊方停止」[8]。

Remove ads

根據中方事後記錄,英、法、葡軍艦均有向北岸開炮之舉動,如指「白鵝潭之外國兵艦、更開砲向北岸遙」、「法兵甘爲虎倀、開砲協助」、「致我羣衆當場受砲轟斃者百數十人」、「且有葡艦發砲之事、澳門華商、乃異常憤激」、「復有葡國兵艦。相繼施放大砲」[6][95]。

廣州革命政府事後向葡萄牙駐廣州領事柯達(Félix Borges Medeiros da Horta)表達抗議。後英國及葡萄牙領事均澄清指葡萄牙砲艇「卑地利亞」號(Patria,又譯「祖國」號)並未參與戰鬥[96][6][97][98]。胡漢民其後覆信葡萄牙領事,指「貴國兵艦與法艦、灣泊地點密邇、見有砲煙爆起、故疑貴國兵艦放砲。係報告者未經查實之故」,並進一步請求其澄清有葡萄牙「義勇團,或為葡籍人民,或為俄國入葡籍人民,亦開槍向沙面巡行群眾射擊」的傳言[6]。此後仍有記錄認為「葡領不承認開砲」是「抵賴之行爲」,認為「蕞爾渺小之葡艦、亦竟然加入開砲、無非受英領誘迫」[6]。

事後,柯達對里斯本的報告謂「中國人的慣常惡意和謊言立即編造說『祖國』號在人群無序逃散時用機槍掃射」。而澳門代總督奧古斯托·山度士(Joaquim Augusto Santos)致葡萄牙殖民部長的電報則指:「廣州共產主義者煽動民眾,聲稱『祖國』號開火引發事件……事實上,『祖國』號指揮官及執勤軍官的最新通信確認,該艦未開一炮」。柯達也報告「法國軍艦在華人攻擊後發射三枚空包彈。廣東省長稱此為『祖國』號所發。「祖國」號此後返回澳門後,因在廣州的表現收到嘉獎[26]。

對於法國軍艦的開砲指控,法國駐廣州領事呂爾賡否認法國砲艦釋放了實彈,指僅僅是牽牛星號(Altair)砲艇[17]放了三響空炮[99][98][100][101],並指是「召回軍官的警報信號」。而英方記錄認為假如存在實彈的砲彈發射,將「在擁擠的廣州城中產生」巨大影響,而事後廣州方面的調查委員會儘管提供了大量現場死傷者的相片[70],卻未能找到相應的砲彈證據[18]。

Remove ads

交火後,中方救護隊冒雨前往沙基施救,當中包括廖仲愷妻子何香凝。據記載,何見現場情況後「慟哭曰,同胞同胞, 為國而死,死有餘榮,生者誓當努力雪此奇恥」。據紅十字隊記錄,其抵達沙基時,現場「行人絕跡,店鋪全閉」,屍體「穿腸破腦者有之,斷顱折骨者有之,血肉狼藉」。救護隊發現十餘人重傷,然「以傷情過重,旋救旋死」。其中,一海員「被彈傷額面部,左入右出,下牙床骨被彈炸去,血肉模糊」,不久死亡;一黨軍劉著錄「兩下腿重傷,骨拆肉爛,流血殊多」,仍言「為國而死,雖死無憾」,拒絕優先救治,終被施救後安置[6],大部分中方的傷者都被送往光華、韜美及西堤公醫院等地治療[70]。事後,華僑日報報道現場沙面西方人的目擊描述:「學生軍卒不支,又適大雨,遲敗退……事後可見長堤一帶,均有學生軍之屍身」[65]。

而沙面方面的部分傷者,在事後也被送往香港山頂醫院等地治療[50]。日本平民傷者則撤至軍艦治療[76]。而丹麥駐廣州領事漢森則指其從沙面維多利亞酒店陽台觀察到事後中方警察收集屍體,脫下衣物並拍照,疑為宣傳用途[85]。

傷亡人數

根據廣州地方檢察廳辦理本案的記錄,嶺南大學兩名死者區勵周、許耀章的屍體分佈在沙面西橋以西,而在沙基口則有十餘具軍官學生屍體。在東西橋之間亦有多具平民屍體[70]。在衝突現場,沙基方面的中方隊伍當場死亡人數包括軍隊與平民共有五十多人。至10月3日為「六二三沙基烈士」舉行國葬儀式時,死亡出殯人數為61人。死者中包括黃埔軍師生31人(據蔣介石《對沙基慘案之主張》所記載,黃埔軍校入伍生12人,黨軍軍官4名、士兵8名死亡。而《廣州大本營公報》中記載:「黨軍、學生死亡32人」,另有「27人說」等)[102][70],包括東征軍一團三營營長,共產黨員曹石泉,二團二連排長義明道、陳綱,入伍生第七連排長文起代等[60]。周恩來則僅以身免。另有兩名蘇聯人死亡[來源請求]。

由於不同單位部隊在交火中接到不同的命令,其傷亡情況不一。如蔣先雲所率的部隊,死排長2人、兵士3人,傷8人[60]。宋希濂所率連隊僅有三、四人受傷[90],沒有死者。根據《沙基痛史》中的死亡名單,黃埔軍、黨軍死亡29人[6]。中方平民傷亡包括13歲兒童1人、學生4人、教師1人、商民9人、工人6人,以及廣州私立嶺南大學之學運領袖曹耀亦受槍傷,其中有4位平民死者不足16歲。另有一百七十多人重傷[來源請求],輕傷者不計其數。

而包括軍隊與平民的死亡總數,存在不同說法。據1925年廣東全省總工會報告,事件共造成52人死亡;《廣州民國日報》則報導為47人。1950年代以後出版的多部中共黨史資料與地方志多採用「死亡52人、傷117人」的數據。2020年,黨史研究者郭心葉在《沙基慘案傷亡人數考辨》一文中,參考多家醫院、紅十字會及時任廣東省醫學檢驗所記錄後,認為實際死亡人數為45人,其中38人身份已被確認,並指出「52人死亡」的說法可能包含重傷後續死亡者或統計重複的情況[103]。

Remove ads

據當時親歷者回憶,受傷與死亡的中國人傷口極大,難以救治,「有入口小而出口大者,有出入口深闊均數寸者,間有盈尺者」[6]。根據黃埔軍校醫官郭醫生的證詞,其認為當時英、法軍隊使用了當時國際條例已經禁用的達姆彈或軟鼻彈。[104]而英方對此回應則指達姆彈早已停止生產,且軟鼻彈不適用於機關槍。英方援引廣州醫院外科醫生J.D. Thomson的證詞,稱「傷口多位於身體正面或側面,部分傷口明顯由彈跳或耗盡動能的子彈造成」,未發現達姆彈的明確證據。英方進一步分析,沙面與沙基間距離不足60碼,子彈可能因螺旋運動或擊中石牆產生碎屑,導致傷口較大,與達姆彈無關[18]。

沙面方向有一名法國絲綢商人巴斯基危(J. Pasquier)在交火中被黃埔軍的機槍子彈擊中頭部死亡,另外身中八槍以上[5][6][50]。巴斯基危是里昂人,死時年齡在50至60歲之間,在廣州居住約20年,商業範圍包括廣州及香港,據目擊者指其當時正在圍觀沙基遊行的行列[50]。英法方面的記錄指其是「當中國士兵開始射擊時……幾乎立刻就被一顆機槍子彈擊中頭部並向下射殺」,「因此子彈一定是從沙基街上略高於他所在樓層的其中一棟建築發射的[18]。

海關專員愛德華茲(A.H.F. Edwardes)、商人穆雷爾(V.G. Murrel)[50],以及三名日本、兩名法國平民受傷,如日本東方通信社的谷口源吾[38]。日本傷者中,一名傷者腹部貫穿[76]。

後續

事件發生時,作為黃埔軍校校長的蔣介石身處軍校,據其回憶其通過電話得知事件,後「變色出涕」,感慨「帝國主義者,不以華人為生命,屠殺之如犬豕,國恥至此,我何以生爲」,「聞之心腸為斷,幾不知如何為人矣,自生以來,哀戚未有如今日之甚也。上省時一路慘澹景象,天色頓呈不可思議之紅灰色及黯淡色之情景,悲乎」,並氣憤地「切齒腐心,體發高熱…乃強起赴省垣北校場,集合士兵講話…約一小時,幾暈倒…下午病臥於要塞部」,對軍校生講演「述沙面慘殺案,謂慘淒之中,覺有一種光明,後死者固悲痛,而殉者則所樂也」,於7月初住院十多天。蔣介石也寫下《對陰(英)主戰論》,並與加倫商討對英作戰計劃[107]。

事後蔣也在日記中表示,華人遭「英賊帝國主義所慘殺」,有「聞之心腸為斷」的哀嘆,更「自是日記冊上,公日書仇英標語,用以自針」,每天在日記中以「陰番」形容英國,直至1926年9月,前後三百餘條,要自己不忘此事,舉如「英虜皆可殺」,「忘英番之慘殺我部下及同胞之仇之恥乎」「英夷可不滅乎」、「毋忘英番之仇恨」,「汝忘陰番殺你部屬乎?」、「陰番不滅,非男兒/何以立國/何為革命/何以對先烈/無以實行主義/決不使廣東經濟獨立/焉能解放一切人類/人類不平/中國焉能獨立」等語[107][108][109]。

胡漢民事後亦對民眾演講,指責英法製造「為有性動物所不忍為不忍言不忍睹之慘劇……夫我以最文明之手段待人,人反以最野蠻之手段待我,此固為巡行群眾之所不及料,亦豈政府之所能逆睹耶……帝國主義自號則為文明先進之邦,而行為竟出野蠻生番之下,政府睹此陰賊險狠之謀,窮凶極惡之舉,憤慨之徐,不勝惶惑…政府對於此次帝國主義者之兇殘行為,務必依據最文明之方法,打破帝國主義者之陰謀」[6]。

事件發生時,作為黃埔軍校校長的蔣介石身處軍校,據其回憶其通過電話得知事件,後「變色出涕」,感慨「帝國主義者,不以華人為生命,屠殺之如犬豕,國恥至此,我何以生為」,並氣憤地「切齒腐心,體發高熱…乃強起赴省垣北校場,集合士兵講話…約一小時,幾暈倒…下午病臥於要塞部」事後蔣也在日記中表示,華人遭「英賊帝國主義所慘殺」,有「聞之心腸為斷」的哀嘆,更「自是日記冊上,公日書仇英標語,用以自針」,每天在日記中以「陰番」形容英國,直至1926年9月,前後三百餘條,要自己不忘此事。舉如「英虜皆可殺」,「英夷可不滅乎」、「毋忘英番之仇恨」,「汝忘陰番殺你部屬乎?」、「陰番不滅,非男兒/何以立國/何為革命/何以對先烈/無以實行主義/決不使廣東經濟獨立/焉能解放一切人類/人類不平/中國焉能獨立」等語。

事發第二天,廣東省省署召集各界開緊急會議,赴會團體包括廣大、嶺大學生聯合會、香港學生聯合會、總工會、總商會、高審廳、德領事、俄領事、美領事、省農會、女權運動大同盟、紅十字會、律師公會、各大善堂、公醫學校、報界公會、教育會、校長聯合會、青年軍人聯合會等團體代表八十餘人[6]。德國領事白仁德(R.C.W. Behrend)在演說中,表達了「對不幸之事」的「同等哀痛之意」,指德國立場「不特無幫助行兇,且嚴守中立。對昨日之事,系表同情之哀悼」,並希望事件「有完滿解決」。德國領事亦強調,中德關係在一戰之後已經修改,「德國已無領事裁判權。居留中國之德人,完全受中國法律裁判。我德人在芳村、東山等處居住者,鹹得中國人同情之看待」[6]。會議中也決定組織調查委員會, 儘快「將死傷人數情形一切調查出來……因過遲則證據因偶然或故意瞬即消滅」,使「將來政府根據調查委員會報告提出交涉」[6]。

6月29日,廣州各團體提出對英實施經濟絕交。同日,香港25萬工人開始全面總罷工,並有13萬人撤回廣州,使得省港大罷工的勢頭更熱烈,「香港、沙面之罷工情況、因慘案而益烈、許多罷工同胞、聚集廣州、而廣州之食糧又足維持四月以上 ,這一點是不能不使帝國主義者起恐慌」[6]。7月3日,中華全國總工會省港罷工委員會在廣州東園成立。委員長蘇兆征,副委員長曾子嚴、何耀全。該委員會由13名委員組成,幹事局長李森。5日,省港罷工委員會成立工人糾察隊,以鄧中夏為訓育長,徐成章任總教練[30]。

7月9日,廣州各界群眾在廣東大學禮堂公祭死亡人士。7月11日,廣州市民公祭死亡的人士。次年,在沙基修成馬路,命名為六月二三馬路,後改名為六二三路。8月4日,黃埔軍校師生舉行大會,追悼死亡的校軍。10月3日,廣州革命政府為死亡人士舉行了國葬,數萬人參加,黃埔校軍和警察沿途進行警戒和維持治安[58]。

事件之後,在廣州的印度、越南、朝鮮共產主義與民族革命團體,在惠州會館成立了「被壓迫民族聯合會」,當中包括後來的越共最高領導人胡志明[110]。其發表聲明稱「我們高麗、安南、印度等亡國的人,雖盡嘗帝國主義者之毒惡,對此次中國人民無辜被流血,及對吾人所親見之廣州流血」,「因他們欲將中國當做他們的真正殖民地」,「現在我們無國可歸,中國是我們的革命根據地,誓必力為你們後盾」,「聯合起來打倒帝國主義」[6]。

事後國民黨中央執行委員會文告主張:「我們不是排斥一切外國人,我們祇是反抗帝國主義殘殺迫害我們的外國人」,認為應以英、法、日為針對對象。國民黨中央政治委員會據此制定「經濟絕交十不辦法」,包括拒用英、法貨物、紙幣及與其洋行交易等,針對與沙基案相關的英、法兩國。上述主張與措施,亦由廣州特別市黨部遵照執行[28]。爲避免進一步發生衝突,胡漢民事後亦發出通告,要求「各軍兵士,無特別命令,不得在長堤一帶往來遊行,以免發生誤會」……「不可稍有越軌之舉,轉致貽人口實」[98]。廣州市公安局也發表多條命令,指「各區署長分署長應督率長警認真勸導市民,切不可暴躁,靜候政府與沙面領事嚴重交涉」、「對於該區段內外國居留人民生命財產, 須加意保護」,「保護我市民往來,並切實勸導路人不可在沙基一帶停留,或接近沙面,以免誤會而致危險」,並下令「各區分署須派員前往段內各中西醫院紅十字會調查本日被沙面軍警開槍慘殺死傷之人」的個人信息,請醫生為死者及傷者,由艷芳照相館等機構拍照立證明[6]。

事件爆發後,日本輿論認為英國會建議與日本共同行動,《朝日新聞》則希望相關九國於決定切實方針前,應派共同委員會調查事件真相。也有日本輿論認為並未直接受害,應該相機居間調解中英之爭端[111]。而時任蘇俄駐廣州代理領事赫爾曼致函伍朝樞表示哀唁:「對於貴革命政府及人民,尤其是對於和平徒手的巡行中慘受殺戮危害的華眾,表示深厚的同情……希望上海、漢口及新近廣州所發之慘劇,促使貴國全體人民聯合一致,共同奮鬥,取得最後的勝利」[112]。廣州政府也致函時任在北京的蘇聯駐華大使加拉罕,要求「伸張公道」,並希望加拉罕盡力協助[113]。事件發生後,同時受此前五卅運動影響,在歐美的各國共產黨均表達和組織了對中國民族運動的支持,共產國際的國際工人救濟會主席、德國共產黨人威廉·明岑貝爾格領導國際工人救濟總會在德國發動了「不干涉中國運動」(Hands Off China Campaign)[114],同時受到日本、法國、英國與美國等國共產黨的支持,譴責「帝國主義對中國人的屠殺」[115][116][117]。

國民政府(廣州革命政府於7月1日改組)中的蘇聯顧問部分人當時認爲,廣州政府的軍力能「以排山倒海之勢將沙面活活吞沒」,因此提議攻占沙面,因爲「廣州公開向帝國主義宣戰,有助於全國國民革命運動的浪潮更加高漲,並可導致全國各地普遍與外國人公開進行鬥爭……即使冒廣州淪陷的風險也在所不惜,因為這次同帝國主義較量的結果,必將促使中國進一步革命化,所以丟了廣州也值得」[8],並且英國「若進攻廣州…須調動兵力… 其間有一至兩個月的時間」。而多數人不贊成這一主張,因為「會造成孤軍作戰的局面」「無助於其他省份國民革命運動的高漲」「廣州將白白淪陷",但「如果沙基慘案能引起全國的反響,能導致民族運動的高潮, 則多數人並不反對對英宣戰」[8]。在蘇俄顧問鮑羅廷的建議下,廣州革命政府總體而言未採取激烈的報復行動,將運動限定於宣傳與罷工、經濟抵制[118]。而季諾維也夫則在 1925 年底的一次演講中,認為經過一系列反帝國主義運動,「廣州已經很像莫斯科了」,並在蘇共第十四次代表大會上把中國置於世界革命運動的中心[110]。

六二三事件後,國民黨中央執行委員會通過決議,轉而聚焦對內軍閥,採取「先安內後攘外」策略,呼籲全國人民督促北京臨時政府迅速「取消不平等條約」,並仿效1924年中俄協定,與各國重訂「平等互尊主權的條約」[118]。國民黨機關報《民國日報》在〈沙面大慘案的性質〉[119]一評論中指出,沙基事件源於廣州各界聲援上海五卅事件的遊行,「首當交涉之衝的是革命政府。滬案、 漢案以及粵案,只是一案、只是一個運動,就是民族的自由獨立運動。革命政府是代表桎梏中全國民眾的政府,不是單代表廣東的政府,全國人民所爭的一個問題就是中國民族的 獨立問題」。文章批評北京政府對滬案的軟弱交涉,將廢除不平等條約的目標分割為直接與間接兩階段,滬案交由北京處理,漢口、九江等案則就地交涉,形同割裂全國統一的外交訴求。國民黨則強調應遵循孫中山主張,廢除不平等條約,以實現中國民族的獨立自由[118]。

衝突後當晚,沙面島的電訊中斷。此後,除擁有香港分公司的公司及銀行相關人員留港外,沙面日本人的家屬婦孺陸續返回日本[76]。美國亦派遣軍艦前往白鵝潭。另外,英國輪船「河南號」(Honam)等客輪亦搭載先後上千名包括逃避緊張局勢的英國、美國、葡萄牙及印度等國家的男性、婦女與兒童難民,前往香港[41]。在沙面島上,由於罷工及緊張局勢,改由英法水兵負責供水,設公共廚房。英屬印度也增派印度軍前往沙面島[17]。

隨著省港大罷工的展開,緊張局勢持續。英國方面,特別是香港的英國商民,認為應對廣州國民政府採取敵對行動。8月,香港英裔商人組織大會,議決請求倫敦鮑爾溫首相對廣州「非法布爾什維克」政府發出最後通牒,要求恢復廣州、汕頭等地通商,驅除蘇聯人、解散黃埔軍校,否則英國應對廣州進行海上封鎖。倫敦方面並未答應英商的請求[120][121]。沙面方面與廣州國民政府的緊張關係,直到省港大罷工於1926年結束才隨之轉好。英國的對華政策主要目在保護與華通商和香港的利益。在1925年,中國各地反英情緒達到最高潮,英國認為其起端,如上海五卅事件,廣州六二三事件,都為蘇俄陰謀在後煽動而發生的。英國自此不願支援中國「溫和派」,而增加中國「激進派」對英的惡感[122]。

事件之後,在廣東其他地方,均有相應的聲援行動。在韶關、汕頭、北海、佛山等地均有示威遊行。在中共汕頭特別支部領導下成立了100多人的工人糾察隊,封鎖港口,抵制英貨[123],與英國人有通商往來的商人被禁止威脅[124]。韶關的英國人事後陸續離開,英辦曲江循道醫院、護士學校等停辦,由華人醫師代管[125]。在北海英法僑民紛紛撤離,英國領事館事務交法領代辦[126],北海的英國僑民也指大部分外僑均撤退到了法國軍艦上生活,並有英國人被殺[127]。7月10日,陽江數千人舉行反帝大集會和示威大遊行[128]。廉江數百人在縣城舉行集會,並於會後前往山寮村法國天主教堂示威,將法國神甫驅逐[129]。在海口,中共領導的工學組織紛紛集會,舉行示威遊行,高呼反帝口號、散發傳單、張貼標語,包圍英日等國在海口的文化機關和領事館,撕毀其國旗,隨後成立相應的組織,總管海南的杯葛與罷工行動[130]。死者相應的後事也隨之展開,如事件中黃埔軍死者馮榮德為平遠縣人。由平遠縣長和國民黨平遠縣黨部籌備發起其追悼會,在縣城明倫堂召開了一千多人參加,周恩來亦發唁電[131]。

在廣西,由共產黨和國民黨領導聲援活動也紛紛展開。6月25日,梧州舉行罷工、罷課、罷業、罷市,各機關團體停止辦公,各遊樂場停止娛樂,下半旗向上海五卅與沙面六二三死者致哀。29日,梧州2萬多人舉行市民大會,反對「日、英帝國主義」,並成立梧州各界對外協會及工人糾察隊。其後「英國人一上街,就被群眾包圍、質問、機笑」,英美等在梧州僑民紛紛撤出梧州,如美辦思達公醫院,英國駐梧州領事館也撤出[132]。此後,英國駐梧領事署也被群眾劫掠,所在地白鶴山和思達公醫院被中方接管[133]。又如廣東社會主義青年團也派遣代表到賀縣宣傳反帝革命運動,手拿血衣登台演講,「控訴揭露帝國主義罪行,激發賀縣各界民眾的反帝熱情」,「為罷工運動籌集資金」。而南寧、桂林、柳州、龍州、鬱林、貴縣、百色、恩隆、東蘭等地的工、學組織也紛紛舉行類似的示威與糾察抵制行動[134]。

在西北的國民軍領導馮玉祥在得知事件之後,演講指「滬漢血案,又加上沙面的慘劇,實在是忍無可忍。不論別人如何,我是要干的」[6],亦向全世界基督教徒通電「抗議帝國主義侵華暴行」,並在張家口召開「反帝示威民眾大會」聲援廣州革命政府,聲明「願爲國犧牲」,並下令國民軍全體「對粵烈士致哀」、「全軍臂纏黑紗,各部隊下半旗」[135]。

事件發生後,經上海工商學聯合會等團體倡議,決定於6月30日全中國各大中城市舉行總示威。6月30日,由李大釗、趙世炎及陳喬年領導的中共北京區委、國民黨北京特別市黨部領導的北京學生聯合會及各校教職員會、北京反帝大聯盟、馬克思學說研究會等數百團體在天安門舉行針對沙面事件的示威與「沙面案反英國民大會」、「全世界被壓迫民族國民大會」,人數約五萬,參與者也包括來自印度、朝鮮、日本勞聯與德國的國際工人後援會的代表[136]。中共北方局機關刊物《政治生活》稱這次大會是在東方的「第一次國際會議」[115]。會場搭起5座主席台,宋慶齡、劉清揚、徐謙、于右任等分別擔任了各台的主席。會議呼籲「一致為國民政府後援」[137]。會議由顧孟餘主持[138],李石曾、于右任、徐謙等均有發言,最後決議「促京粵對外一致堅持」、「收回香港及英租借地」、「請政府通電禁止干涉愛國行動」等五項[139]。北京大學教職員滬案後援會等十六團體,則提出與英國交涉的要求,要求「廢除中英間不平等條約」,「撤換英國駐京代使及上海、漢口、廣州三處英國總領事;撤退停泊廣州、上海及長江一帶的英國軍艦;英政府向中國政府正式道歉」,「上海、漢口及廣州沙面租界內解除武裝。 (此即謂外艦陸戰隊及外國軍隊完全撤去。外人商團義勇隊解除武裝,租界捕房只許用通常警察所有的手段執行警察職務);租界內取消戒嚴;釋放被租界捕房捕押之華人,恢復被封閉之學校、工會及各種團體原況」,「於滬、漢、粵案件負責任之英軍警察人員,英政府應即令其一律解職,其有應負刑事責任者,並應切實擔保使受刑事制裁」[6]。

在天津,由中共天津地委領導的各組織緊密安排。天津各界聯合會通告於6月30日「下半旗誌哀」,並要求學生罷課、商人罷市、工人罷工,全體參加示威遊行。天津警察廳,天津英租界均緊張應對。直隸督辦李景林亦派兵保護英工部局。英日租界當局亦向天津增兵。6月30日,10萬餘人在天津南開操場示威,哀悼各地死者。大會主席鄧穎超致開會詞,由夏琴西宣讀祭文。會後舉行了大規模的示威遊行[140]。在山東,濟南60餘團體6萬餘人在30日,於商埠公園舉行「追悼青滬漢沙慘案遇難同胞大會」。煙臺數萬餘人舉行市民大會,與英、日實行經濟絕交[141]。

在江浙,在葉天底、潘志春和許金元等中共黨團骨幹領導下,蘇州數萬民眾6月30日在公共體育場舉行「滬沙慘案死難諸先烈追悼大會」,「嚴斥日、英帝國主義屠殺中國民眾的暴行」,號召「全蘇州人民……繼承流血烈士的遺志,打倒殘暴的帝國主義」。杭州、溫州、寧波、常熟、太倉、崑山、吳江等縣的示威群眾也舉行類似活動,悼念滬、漢、粵、川等案的死者[142][143]。在安徽合肥,六二三事件令反帝運動出現第二次高潮。當地示威群眾以合肥各界聯合會名義,致電日內瓦國際聯盟,「抗議英國在華駐軍暴行,強烈要求對英制裁,並提出收回上海英租界、收回治外法權」[144]。

在福建,《沙基慘案告福建民眾宣言》發表。共青團福州地委成立福建廢約運動同盟會等組織。廈門團支部則於事件後迅速成立「廈門國民外交後援會」,發動廈門的三罷活動,以「全面實行與英、日經濟絕交」,並組織糾察隊。建寧人、黃埔軍上尉排長陳綱在事件中死亡,消息傳到建寧後,縣滬案後援會在明倫堂為其召開追悼大會,使建寧再次掀起反帝運動浪潮。25日,長汀學生聯合會組織縣城示威遊行,並搗毀教堂,在汀西方僑民紛紛離去[145]。

在湖南,中共湖南區委領導的雪恥會等組織亦宣布全湘對英日經濟絕交、要求「取消帝國主義特權」[146]。在湖北,武漢地區的共產黨和共青團組織及各界組織此前已經因五卅事件與漢口事件舉行多次集會。六二三事件後,武漢組織又5萬人參加的集會遊行。舉有「援滬粵案,猛力奮爭」、「抗爭漢案,對英經濟絕交」等橫幅。「遊行者每人手執上書各種抗爭口號的小旗,千萬面旗幟匯成了憤怒的海洋」。7月11日漢案周月紀念日,武漢三鎮同時舉行追悼,同時設置滬、漢、粵死亡人士的靈位,呼籲各界「一致對英,勇猛奮鬥」[147]。

在江西,由中共黨員趙醒儂、方志敏領導的「滬案交涉江西後援會」、江西自治同志會等組織,在事件後也組織相應聲援活動,呼籲政府對英奮戰,「組織國民後援軍,準備參戰」,並指責段祺瑞對青島、上海、漢口與廣州各事件「交涉不力」,認為「殘暴性成之英人,反變本加厲,在漢口、廣東繼續屠殺,窮凶極惡,滅絕人道,憑暴力以實行侵略中國之心,已昭然若揭」[148]。7月5日左右,在南昌召開的國民黨江西省第一次代表大會也向廣州國民黨中央和國民政府發電聲援:「滬漢血跡未乾,沙面又演慘劇……惟有遵照總理遺囑,努力喚起群眾,聯合世界上以平等待我之民族,共同奮鬥」。而由共產黨員和國民黨左派領導的國民黨江西省黨部選舉成立後,又分别致電國民黨中央黨部表示對沙基慘案以聲援[149][148]。

在事件發生前,嶺南大學部分美國教職員對中國民族運動表示同情,發表公開信,批評列強「對華不公政策」,「除了向所有遭受苦難的人們表示同情之外……從歷史上看,導致如此多中國人對外國失去信心的政策往往是對中國具有侵略性和不公平的……在上海發生的事情不是一天發生的;這是過去幾年的結果……除非我們與中國的關係完全建立在正義原則之上,否則我們與中國的關係永遠不會令人滿意……唯一的正義就是中國現在和將來都應作為國際大家庭的正式成員受到對待。如果中國與外國列強簽訂的條約不能維護這種關係,就應該予以修改,使之與這種關係一致」,「此次事件影響到上海以及中國其他地區,因此不應被外國干涉,而應被認真嘗試滿足中國人民的合法願望,並在相互尊重的基礎上建立更好、更平等的關係」。部分教職員預感衝突,從6月19日起安排外籍師生赴香港避難[150]。

6月24日,嶺南大學17名美國教職員發表聲明,由廣州革命政府的英文機關報《廣州英文日報》(Canton Gazette)刊登,指「以自由及自動之意志表示同情心」,稱遊行由「全無軍裝及守備」的學生和工人組成,而射擊為「不仁不公之襲擊」,其責任歸於「指揮沙面開火的人」。聲明表達對嶺大華人師生死者的同情,「決意與中國人合作,將中國方面所持之理由及合理之希望和目標,貢獻於世界。並將予等所持之宗旨直接的令美國政府與人民知之。同時希望美國能盡其能力相助中國,俾得平等之待遇及實現其目的,即不受帝國主義的支配」[6][151]。

該言論引發在嶺大外籍教職員與華南的美國人社區的爭議[152]。香港的美國人群體批評其「缺乏依據和克制」,認為對沙面外國國民構成「無端誹謗」,認為其基於「遊行參與者的片面報告,未考慮沙面方面的證據」[153]。嶺大當時在沙面的人士Mrs.J.D. Pugh後來稱,遊行隊伍中軍校學員先向沙面開火,部隊系自衛還擊,並認為「目前的混亂局面完全是布爾什維克主義猖獗的惡果。學生們讓虛假的同情心肆虐,不幸地他們成了俄國革命者卑鄙行徑的溫床……我認為低年級學生並不知道上週二的遊行會以流血事件告終」[154]。

隨後,嶺南大學副校長A. Baxter,倫敦傳道會牧師於6月27日公開撤回支持,表示「遺憾」,「後悔」,並表示6月23日深夜簽署的是基於學校的華人師生起草的另一份中文報告,校長與副校長則被「報告要點」,其「無法對翻譯發表任何意見,因為沒有讀過發表的中文聲明,只是得到了其中的梗概」。 Baxter指其「未核實沙面方面的證據」,屬「判斷失誤」,「自從我簽署文件以來,我親自從目擊者那裡收集了信息,這些信息完全讓我確信,槍擊是從中國方面開始的」,「中國師生在遊行隊伍中所處的位置,使他們無法注意到槍聲最初是從哪裡傳來的……他們的陳述代表了他們的真實信念」[155][156]。

Baxter也稱事件當晚見到嶺大學生回校,向其展示血衣,並稱沙基方面從未開槍,因此其「試圖到達沙面親自了解情況,但無法找到任何汽艇或船隻」,「以我們當時的處境,絕對不可能從沙面方面了解事實……第二天,他和我都了解到了沙面的觀點……目擊者提供的證據以及總領事的官方聲明都使我確信,最近發生的事件的責任在於中國人」,「如果我那天晚上能去沙面,這份聲明就不會被發表了」[156]。Baxter認為「在最近發生的事件中,身為外國人,我們面臨的最大問題是,如何盡可能公平地對待中國人的民族愛國情緒,同時又要嚴格按照事實行事」[156]。

Baxter其指他與校長香雅各未參與6月24日聲明的起草或簽署。校長香雅各亦表示聲明不代表學校立場,並認為「當得知一位德高望重的教師和一名學生遇難,以及至少兩人受傷的消息時,嶺南大學校園裡無論是外國人還是中國人,內心的感受都無比深刻……我寧願失去一個親兄弟和一個孩子」,「無論決議措辭如何,沒有人想到要暗示哪一方先開火」,「熱切希望中外關係早日調整……解決中國外部困境的唯一方法是雙方權利得到相互承認,而外國人也願意像最近倫敦的一個團體所建議的那樣,將中國利益放在首位」。[157][158]。其後,其他簽署者未修改立場,部分教職員稱「無論對錯」,都需支持中國教職員。Baxter因撤回聲明被孤立,甚至被要求辭職[159]。

6月24日,廣州革命政府的英文機關報《廣州英文日報》(Canton Gazette)刊登了一封署名「駐東山德國商民」的公開信[160],表達對沙基事件中中國受害者的同情。作者在信函中譴責沙面英法軍隊的「空前武力對待巡行群眾」,稱遊行者為「愛國的、和平的」,並表示「彼輩對此莫不深表同情,與其中國朋友同感悲憤」。信中提及作者親自拜會德國領事,請其向中國政府及各團體表明德國的譴責[93]。而當時青年政治宣傳會高爾柏 、高爾松編輯的《沙面慘殺錄》中亦評論,「歐戰以後,德國亦深受帝國主義的壓迫,因此從反帝國主義的立足點而言,他們確與我國站在共同的戰線上。因而,德國領事在官民會議席上已表示同情的哀悼」[93]。

這封信件在香港及廣東的德國僑民中引發了爭議,當時甚至被部分人懷疑是「偽造」,或認爲作者「要麼僅收到中國方面的報告,要麼試圖討好中國人…這場運動是由俄羅斯布爾什維克煽動的反外運動」。同時有德國僑民認爲對待中國人的説法信息應該謹慎以對(cum grano salis),並質疑「示威者難道沒有其他道路可走,非要繞行沙面半圈」、「示威者在遊行中攜帶武器與彈藥有何目的」,認爲遊行隊伍後方的武裝有意挑釁沙面居民,亦指稱其有「許多中國友人與我皆感遺憾」,因「沙面的機關槍未能在那些所謂「士兵」——實為前匪徒——中進行更徹底的清理」[161]。香港德國總領事亦對信函真偽表示懷疑,並立即聯繫廣州德國領事調查作者身份[161]。德國香港領事強調,香港及從廣州東山撤至香港的德國僑民「對此信感到遺憾甚至憤怒,否認參與撰寫」,並懷疑「信函帶有「莫斯科印記」(Moscow trade mark)」。由於第一次世界大戰期間,沙面英租界曾拘禁及驅趕德國僑民,戰後的廣州德國僑民大都居住在廣州芳村、東山等地,並且事發期間因為緊張局勢,被要求留在家中,因此德國僑民事發時大多並非槍擊事件目擊者[162][163]。

7月3日,香港士蔑西報刊登後續報導[164],指經廣州德國領事調查,確認信函由東山一名德國人單獨撰寫,未諮詢任何其他德國商民。該德國人受中國友人催促,表達對沙基慘案的同情,最初以個人名義簽署「老德國中國通」(Old German China Hand)。後應中國友人要求,匆忙改為「德國商民」(German Merchants),但未附名片或徵求其他僑民同意。但《廣州英文日報》刊登時擅自添加「附上名片」(Enclosing our cards)字樣,進一步誤導讀者。香港德國總領事隨後表示,此信不代表東山德國商民的集體立場,僅為個人行為,並希望此事不再引發爭議[163][162]。

廣州革命政府在事後立刻以廣東省長胡漢民的名義向英國和法國駐廣州總領事館提出三次抗議,並在第一次照會中指「此次巡行純係因滬案迫於義憤作最文明之表示,乃英、法、葡兵警軍艦竟爲此蔑絕人道之蠻橫舉動。且此種殘殺、亦係事前之蓄意陰謀……聞悉之餘、至深駭異、亟應先行提出最嚴重之抗議、並聲明此次事件應由英、法、葡兵警軍艦、及有關係之文武長官、負完全責任」[6]。26日又再次提交第二次抗議,提出各國派大員向廣東革命政府謝罪、懲辦相關軍事長官、各國軍艦撤離、沙面租界交由廣東革命政府接管、賠償死傷人員以撫恤金等五項要求。7月14日,提交第三次抗議,重申此前五項要求,並強調沙面當局對慘案負全責,若英法拒絕討論,將延長南方不安局勢,對英法人民不利。但因英法方認定事件責任在廣州政府,均遭到其拒絕[6]。

胡漢民也致電沙面除英法葡以外的11國(包括日本、美國、挪威、丹麥、瑞典、義大利等)領事,通報事件,指責沙面方面較上海、漢口事件中「尤爲暴戾」,因「巡行羣衆所經行地、與沙面尙隔一水、且閘門緊閉、絕無攔入之虞」。胡漢民以表示廣州政府會繼續以「取消不平等條約」為目標,「現由國民黨組織調查委員會、對於此次事件、爲嚴密之調查。並已決定對於此次事件、不依恃武力及其他狹隘的復仇手段」[6]。調查委員會中包括19人,分別代表司法界、學界、學生聯合會、商界、軍界、廣大學生會、公醫院、報界、總工會、省教育會、黨校長聯合會、青年會、慈善界、女權運動大同盟、市商會、警界、紅十字會、中國青年軍人聯合會及香港學生聯合會[70]。

胡漢民亦在國民黨中央執行委員會提出關於處理事件相關外交事務時應該對各國區別對待,認爲:「俄國對於中國已自動的取消不平等條約,且對於中國國民革命熱誠相助,我們應該與之親善」、「德、奧兩國自歐戰後,對於中國已取消不平等條約,我們應該以平等相待」、「美、葡、荷等國雖然沒有取消不平等條約,但於此次沙面慘殺事件並無直接參加,我們應該分別清楚,對於美、葡、荷等國,間然要從事於不平等條約之取消運動,但不可以沙面慘殺事件之責任加於彼等」、「英、法為此次沙面事件之行兇者,英、日為上海、漢口等處慘殺事件之原動者,我們對之引為深恨,除以取消不平等條約為根本解決方法外,並應課以此次事件之責任,但切不可出於狹隘的復仇手段」[165]。

國民黨中央執行委員會在慰問事件中的逃難者及傷者時表示:「帝國主義者之出此慘殺手段,並非有所逼迫,亦非有所誤會,且非出於一時之衝動。 乃處心積慮構成此等謀殺行為。觀其先事之布置、臨時之指揮, 無非欲以中國人民之生命,為帝國主義者示威之具」[6]。後來的黃埔軍名將,共產黨與國民黨黨員蔣先雲在事件之後,寫下《六月二十三日沙基慘案報告》並在《中國軍人》上公開發表,指:「我是23日沙基慘案最後離開帝國主義者虎口的一個,同時也是被機關槍射擊幸而不死的一個。慘案的經過,身受目睹。今陳述其經過的實在情形,以證明帝國主義的陰謀」[60]。

由於事件中有法國公民死亡,並且法方認定衝突責任在於廣州革命政府[166],因此法方首先向北京(西方國家多數未成為廣州政府)與廣州當局提出抗議[167],法國駐北京公使瑪德(Damien de Martel)亦就法國商人巴斯基危被殺一事,向中國政府提出抗議[41]。法國駐廣州領事呂爾賡(Jules Leurquin)認為,租界方面「本未干預民眾遊行」,但遊行隊伍「在沒有任何挑釁的情況下,向法租界開火[168],擊斃一良善法商」、「租界內多處房屋遭到嚴重損壞」。「我們的士兵在遭受大量子彈射擊後才短暫地進行了還擊」[169]。呂爾賡認為廣州革命政府應該賠償租界的傷亡損失,並質疑政府是否「贊成此次部隊的侵略行為」[170][171]、未能保護外僑的生命財產。[98][100][101][172]。26日,呂爾庚再次致函胡漢民,指「伍朝樞先生致北京公使團領袖電文,述六月廿三日射擊事,全非事實……彼未言巡遊隊中有數千軍隊或軍官學生及中國方面先行放槍,且法商巴斯基危之死,亦未聲敘」。呂爾庚認為事後「外交部長以長官地位所說者,全與事實相反」,並致以伍朝樞與廣東政府「之信用,對於列國如何[6]。而交涉員傅秉常則回復指法方「函內措辭毀謗,極端無禮,尤不能不提出嚴重抗議,並籌相當之對待」[6]。廣州革命政府認為衝突責任在於沙面方面,認為法方「自己做錯了事…反誣我徒手之羣衆爲先行開火」[6][173]。美國領事精琦士則認為「儘管很大一部分傷亡顯然是被法方機槍造成的,但人們似乎並沒有太多的反法情緒。英國人則被指責挑起了槍擊事件」[174][49]。

由於英方有人員受傷,而英方同樣認定衝突責任在於廣州革命政府,英國總領事傑彌遜照會當局抗議,指其「茲據目中所觀,可以誓言,此次確因華人方面先行開火」[175],而「槍彈向我方施放,密如雨下,本總領事等僅能倖免」[176]。傑彌遜認為「所謂準備在先者,是在中方軍隊或學生軍,蓋學生之決意籍端生事,以博殉國之名,事前人多知之,亦被我此前照會伍朝樞先生」[177],並舉出例子指事前香港法國實業銀行買辦就曾警告法行經理,23日會發生攻擊或劫掠事件[97]。孖剌西報評論認為,黃埔軍的「計劃肯定是事先精心準備的,不存在以任何偶然方式開火的問題」,因此廣州革命政府「他們要麼是故意試圖隱瞞自己的意圖」,「要麼完全不知道他們自己的士兵的計劃」[50]。

傑彌遜認為廣州方面搜集的當日的見證詞,無法構成法律意義上的證據[178],亦在另一篇文件中指「這一令人遺憾的事件被利用來進行針對英國的無節制的誹謗和惡意媒體宣傳,其發起者沒有耐心或不關心了解事實,就利用這些悲慘事件作為『肆無忌憚的宣傳』(unscrupulous propaganda)的基礎」,並認為「沙面島上的外國人不是侵略方(were not the aggressors),有關外國當局的行動僅限於保衛島上人民生命所需的範圍內[179]」[63]。7月11日,英國領事再次致函交涉員傅秉常,對前一日下葬的沙面死者表達致哀,「不幸遭難人等…對於其父母親屬及倚賴者惋惜之情」。而傅秉常則指「本交涉員甚為紉感……但遭難各家屬,皆根據調查報告,知此案係由沙面首先放槍,故未便代轉尊意」,又指中方委員會已經確定開槍責任,並且「有美總領事、德國領事、俄國領事參加會內」[6]。而此後英法領事均指「此會僅加入美國總領事及德國代理總領事二人之名,以 圖勉強撐持其調查之真實。實則美、德兩領,亦曾告知本總領 事,謂彼等之於調查進行事項,並未為任何的正式參加也」[6]。

因事前英領事傑彌遜已經致函伍朝樞警告,士蔑西報認為「整個事件是對沙面的一次有決心、有預謀的攻擊,並且以驚人的方式實現了英國領事前一天給伍朝樞博士的信函中所預示的可能性」[53]。而丹麥駐廣州領事華萊士·漢森在其報告中認為事件是「事先安排好的」、「大量全副武裝的軍隊卻參加了一場原本和平的示威遊行,這一事實不容置疑,組織者的意圖是不可原諒的」,因此認為廣州革命政府應該對此負責[85]。

廣州革命政府事後組織了「沙基慘案調查委員會」,綜合十三項報告等材料,包括目擊者證詞等發表。調查報告認為,如果如英法方面所說,槍擊是從中方開始的,那麼無武裝的學生與其他遊行群眾本可以逃脫;如果沙面的襲擊不是突然發生的話,傷員就會逃脫,或者至少傷口會在背部,而不是側邊[70]。英方則根據委員會的官方報告統計的傷亡數字,認為槍擊事件共造成 110 人傷亡,其中 55.4% 為士兵,因此指「沙面的火力集中攻擊位於英法橋梁之間的武裝士兵,而不是手無寸鐵的人群…顯示許多平民確實成功毫髮無傷地撤退…大部分平民傷亡是由於流彈和跳彈造成的」[18]。另外,譚延闓、胡漢民、許崇智、伍朝樞等政府要人也對北方及各省軍民政長官發出通電,指「且果使軍官學生先自放槍,然後沙面外國軍隊始還槍相擊,則死傷者限於雙方,何以先行之嶺南學生及各大中小學男女學生,皆有死傷?現在各學生及商工界皆一致證明先被沙面外國軍隊隔水狙擊,陷於槍林彈雨中,然後軍官學生始追隨而至。英法領事所說,其為誣捏,已不容再辯。此次廣州慘殺事件,實由沙面當事者處心積慮」[93]。

英方認為委員會報告的證詞部分來自現場的學生,根據其陳述,「他們當時已經走過了西橋(英國橋)」,因此遠遠領先士兵,所以「當士兵開始進攻時……只有學生區的末端才有可能看到一些不完整發生的事情」。英方亦認為委員會報告的大部分證詞都表明其經過西橋後,「突然開始槍擊」或「聽到槍聲」,而一部分人士認為「確信槍聲是從沙面傳來的」的印象是「在緊張興奮的時期形成的」,並且「自然地帶有當天的一些色彩」[18]。英方續稱「對傷亡慘重,尤其是學生遇害深感遺憾」,但也認為「當時進攻租界的是全副武裝的中國士兵,其人數遠超歐洲守軍…學生們當時距離士兵很近,很可能受到了間接火力的攻擊」[49]。

中方的報告結論認為,巡行隊伍秩序井然,武裝巡行隊以密集隊形行進,無散開或挑釁行為。「嶺南學生與武裝巡行隊之距離,尚有數十餘丈,中間有女學生及小學生隊,嶺南學生行至西橋時,即被槍傷,且受禍至慘。以距離及時間計,武裝巡行隊尚未至西橋,其為沙面首先放槍無疑」。沙基沿岸有軍警維持秩序,還有大量市民觀看,若黃埔軍方面先開槍,學生、軍警和市民都將首先成為犧牲品,「雖至愚必不出此」,因此委員會認定沙基方面先開火的說法不合理[70]。廣州市立職業校長報告認為,「我巡行隊軍官學生之前乃為女子童子軍等[6]。如我有意開釁,何至以女子小童作前驅」,「我武裝巡行隊均密集部隊,並 無備戰之意」,「當時市民參觀者不下數萬人,異常擠擁,我決 不至以同胞為犧牲首先開槍」,「當日沿堤均有軍警站立,手持 勸市民嚴守秩序之小旗」,「在軍官學生之前之女生,政府中人 之子弟不少,而廖仲愷之女公子且受傷」。而事後港英政府發表的材料則指,事發幾個月後,廣州一名名叫伊凡霍夫 (Ivanhoff) 的士兵對其同伴承認其與其一名戰友受到了鮑羅廷的賄賂,以打出最早的幾槍[94][需要第三方來源]。

日領清水亨、美領精琦士均曾嘗試擔任調停工作。7月2日,日本領事清水亨致函胡漢民,「對於此種事件之發生,深表哀痛之憂,且熱望當地現下之非常狀態,立即恢復原狀也」,又轉述英國方面認為中方「如不能終止對於沙面之罷工及其他之類似事項。則沙面之防備,實難撤退」[6]。而傅秉常則回應,認為日本僅傳遞英方信息而未抗議英方,有失「武士道之風」、呼籲日本「秉持正義」支持中方的反帝訴求,而不僅僅是「低首下心為西方屠伯作傳話之工具」。隨後傑彌遜在閱讀報章得知中日交涉內涵後,又嘗試澄清日本未受英方委託,並指責中方對日方措辭過激,同時質疑此前傅秉常在函內「未經認可而用美、德兩國領事名字」,指責中方為「圖以塵沙撒數外界眼目之粗鄙手段」[6]。

在交涉過程中,英法與廣州革命政府雙方就「誰首先開槍」的問題始終各執一詞,繼續對峙。但中國方面也不得不承認「讓武裝軍隊參與示威遊行是不妥的」,中國方面同時提出質疑:「英法是否確有必要以機關槍還擊?以及法方是否僅以中國軍隊為射擊目標,抑或故意將未武裝的遊行者及圍觀者也作為射擊目標?」日方則認為「對這兩點進行一定程度的檢討並非毫無意義」,希望「以某種方式設立聯合審查委員會,審查開槍問題及事件前後的事實」,「即使無法最終解決「首先開槍」的問題,或許也能為事件解決邁進一步」[76]。

評價

7月1日,在黃埔第三期學生開學典禮上,蔣介石作為校長在講話中指出:「沙面慘案與悽慘之中,覺有一種光明印象,生者固悲憤,而死者則得其所也」。黃埔軍校還編印了《沙基屠殺中黨立軍校死難者》一書,周恩來為其寫了悼念文章,並為事件中死亡的校軍寫下「喋血沙基為帝國主義死敵,轉戰潮廣為國民革命先鋒」的輓詞[58]。鄧中夏則認為事件是「上海、漢口、青島等處大屠殺」「重演於廣州」。但英法「這樣一來,卻更激起中國民眾反抗的決心,於是各界人民更表示熱烈援助省港罷工」[180]。毛澤東評論「五卅慘案,沙基屠殺」,「是帝國主義者「「白色的恐怖」的實證」[181]。

中國共產黨中央委員會總書記陳獨秀則於事後主張,擴大「全國聯合會」,組織「中央大會」,「武裝群眾」,組建「自衛團」,擴展「反帝國民軍」,堅持「罷工排貨」,廢除「不平等條約」,以抵抗「帝國主義及媚外軍閥」[182]。瞿秋白認為,在五卅以後的整個中國的「反帝國主義民眾運動」,與北方「賣國的直奉軍閥」不同,廣州國民政府是「最大的反帝國主義的力量」,「以實力贊助粵、港的民眾運動,而且在政治上領導全國的反帝國主義鬥爭」。而正因廣州「政權握在革命的國民政府手裡」,所以英國「雖在沙基演出全國最大的屠殺,卻總不能一時鎮壓那最革命的廣東農工民眾的運動」,並呼籲廣州繼續堅持領導「最持久、最偉大的運動」[183]。

1926年6月,逢事件一周年,蔣介石對黃埔軍校生發表演講說:「去年今日,有一百多個同胞為帝國主義所慘殺,於是省港工人堅持罷工,使得香港的經濟狀況到現在尚未恢復。所以我們對於六二三的紀念日子,是永不可忘的日子。此後我們的工作,要注意數點,使省港罷工得最後勝利,使香港英夷屈服於我們,取消帝國主義來中國的一切不平等條約……要收回香港,打倒英國帝國主義!」[184]

曾駐蘇聯的時任瑞典駐廣州領事則認為,「在擊敗對手之前,廣州的布爾什維克黨還不夠強大,無法以他們希望的方式實施政策……擊敗雲南人後,布爾什維克立即開始了激烈的反外運動,他們使用了所謂的「不平等條約」和上海「事件」(無論是否被挑起)以爭取公眾支持,但僅靠這些措施他們無法激起足夠強烈的反外情緒,因此他們不得不在廣州安排一個明顯重要的事件,以幫助他們贏得群眾的支持」[27][185]。

港英方面有輿論認為,「廣州當局故意且無情地試圖餓死沙面,摧毀那裡的貿易,以及由俄國軍官領導的黃埔軍校學員對沙面及其婦女兒童的無端、有組織且兇殘的攻擊……這就是廣州當局希望我們淪落的狀態。他們希望我們變成廣州本身及俄國的狀態,那裡充滿無政府狀態、殘酷專制、犯罪、貧困和極度苦難」,「關於沙面槍擊事件的謊言被完全重複……「屠殺」是使用的術語」[121]。

法國亞洲協會(Comite de l'Asie Francaise)則從法蘭西帝國角度,評價從五卅到沙面事件的一系列中國發生的中外衝突,認為「蘇維埃深諳」中國人的民族心理,「巧妙利用威爾遜主義激發對共產主義反感的中國民眾,以民族主義之名煽動暴力,為未來共產主義統治鋪路」,「中國傳統的排外偏見、覺醒的民族意識、長期動亂中的社會解體,以及布爾什維克宣傳,構成當前運動的根源,堪稱太平洋悲劇的序幕。此運動顯示,遠東正處於種族戰爭的前夕」[186][17]。

紀念

事件發生當晚,廣州西醫周貫明即致書建議國民黨中央黨部,為事件建議設立紀念碑[6]。1926年1月,廣州市政府將沙基馬路改名為六二三路,並在沙面東橋頭六二三路上豎立「毋忘此日」紀念碑,同年6月23日,舉行路名和紀念碑落成典禮。1949年中共建政後,1950年因東橋擴建,將原碑拆毀,遷移東橋腳,改建一座高大的紀念碑立於橋頭,改名為「沙基慘案烈士紀念碑」。現時的紀念碑為2001年10月18日重新修建而成。[187]。

著名油畫家、黃埔軍校生梁鼎銘在1926年在廣州近郊穗石鄉大石頭黃氏宗祠設立畫室,花費了半年時間創作了《沙基慘案》油畫[188],為其從事戰史畫創作的開端,其與《南昌戰跡圖》、《濟南戰跡圖》、《廟行戰跡》和《惠州戰跡圖》並稱國民黨的「五大史畫」。油畫完成後一直懸掛在黃埔軍校俱樂部的禮堂內。1928年隨黃埔軍校搬遷到南京,收藏在黃埔軍校俱樂部內。1938年南京戰役後下落不明[189][190][191]。

為紀念包括事件中死亡的嶺南大學教員區勵周、學生許耀章,嶺南大學惺社於1928年籌資捐建一座八角鍾亭——惺亭[192][193]。而1930年,國民黨中央會議通過《革命紀念日簡明表》與《革命紀念日紀念式》,當中包括「沙基慘案國恥紀念日」、「五卅慘案紀念日」、「天津條約國恥紀念日」、「南京和約國恥紀念日」、「辛丑條約國恥紀念日」等,並對其宣傳要點、程序儀式均作了具體規定[194]。

另外,廣州市荔灣區政府、黨委、團委等機構至今也常在事件周年時,組織「沙基慘案周年紀念」相關活動[195][196][197][198]。

參考文獻

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads