热门问题

时间线

聊天

视角

更換國旗的國家列表

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

本列表包括世界各國(聯合國會員國和未被普遍承認的國家)及部分自治區、特別行政區和政治實體的現行旗幟與舊旗幟進行對比。世界上大多數國家都是有更換過國旗的。

主要國家和地區

更多資訊 國家或地區, 使用者 ...

| 國家或地區 | 使用者 | 更換日期 | 舊國旗 | 新國旗 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|

| 葡屬澳門使用 | 1999年12月20日 |

|

|

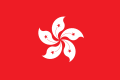

澳門特別行政區基本法起草委員會於1990年12月15日至1991年初的5個月內公開徵集澳門特區區旗以及澳門特區區徽的設計式樣;應徵作品共有782幅設計圖;及後經澳門區旗區徽評選委員會投票後選出澳門特區區旗候選作品15幅。評選委員會最終決定在張磊的設計方案及顏色作為基礎並結合肖紅的設計方案作出修改。

1993年1月15日,澳門基本法起草委員會九全會評選了澳門特區區旗圖案的草案;同年3月31日頒布了澳門特別行政區區旗的圖案。和香港特區區旗的情況一樣,澳門特區區旗於1998年11月至翌年年初作出適度修改。 澳門特別行政區區旗的底色是澳門綠,有欣欣向榮之意;旗面的圖案和澳門特別行政區區徽相同;區旗中的五角星分別由一顆大五角星以及四顆小五角星所組成;其意義除了和中華人民共和國國旗的五角星一樣外,也呼應了《澳門基本法》第1條中「澳門特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」。五角星之下有一朵由三片花瓣組成的白色蓮花;而三片花瓣分別代表澳門半島、氹仔和路環。蓮花下面分別是一條白色大橋和綠白相間並由近向遠漸變的海水是象徵澳門自然環境的特點。 對於澳門區旗的底色設計,原草委宗光耀於《澳門基本法》頒布20周年時稱,當時香港區旗和區徽底色定為紅色,不少人認為澳門區旗便同樣沿用紅色,不過中央政府對澳門這方面無特別考究。澳門基本法草委會副主任錢偉長提出設想,認為澳門無歷經過重大戰爭、且有山有水,區旗區徽可考慮用綠色。當時的國務院副總理錢其琛認為這個意見值得思考,與宗光耀商量先了解國務院港澳辦主任姬鵬飛的意見。姬鵬飛沒有反對,思考期間並說一句「紅花都需綠葉相配」。錢其琛和宗光耀意會是合適設想,最終建議獲投票通過。 | |

| 英屬香港使用 | 1997年7月1日 |

|

|

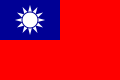

1997年6月30日,全國人大常委會通過決議,即7月1日零時起正式啟用香港特別行政區區旗,旗幟為紅色背景+紫荊花圖案。

在香港主權移交之前的1987年5月20日到1988年3月31日,香港政府在當地居民中進行了一次比賽,以幫助選擇後殖民時期香港的旗幟,期間共提交7147份設計意見書,其中有4489份是關於旗幟設計的[1]。建築師何弢作為評審小組的專家之一,來參與選擇香港的新旗幟。他回顧說,一些設計相當滑稽並且帶有政治扭曲的色彩:「有一個設計是這樣的,一邊是鐮刀錘子,另一邊則是一個美元符號。」[2]有的設計因為含有有版權的素材而被拒絕,例如含有香港市政局、香港藝術節和香港旅遊協會的標誌[1]。有六個設計被評委選入決賽,但後來都被中華人民共和國拒絕。何弢和另外兩個評審專家被中華人民共和國政府要求提交新的設計提案[3]。6月,香港新華社丘東及湯步青兩位先生到訪韓秉華與蘇敏儀的工作室。當時新華社大樓就在香港灣仔皇后大道東,與在摩利臣山道的設計工作室只隔了一條馬路。當時在大廈高層,可遙望新華社。他們帶來了由基本法起草委員會主任姬鵬飛署名的邀請函,邀請韓秉華擔任香港特別行政區區旗、區徽圖案評選委員會委員,信函中還附錄了11位委員名單,包括錢偉長、馬臨、雷潔瓊、霍英東、毛鈞年、吳作人、劉開渠、榮高棠、文樓、何弢以及韓秉華。這個委員會由幾位基本法起草委員和內地、香港藝術界的代表組成,包括雕塑家、建築師和設計師中的代表,因而文樓、何弢及韓秉華被選為評選委員。[4] 為了尋找靈感,何弢來到一個花園,拿起洋紫荊花,他觀察到五個花瓣的對稱性,以及他們的纏繞方式,給他一種動態感,這讓他聯想到把洋紫荊花的設計加入區旗來代表香港[3]。這個設計於1990年4月4日在第七屆全國人民代表大會第三次會議上通過[5]。該旗幟在1997年7月1日午夜過後的第一時間首次正式升起在交接儀式上,標誌著主權的移交,伴隨著《義勇軍進行曲》,它與中華人民共和國的五星紅旗共同升起,而英國國旗和代表香港殖民地時期的香港旗在午夜前幾秒落下[6]。 | |

| 中華民國大陸時期 中華民國台灣地區使用 |

1928年12月29日 |

|

|

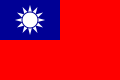

東北易幟,五色旗更換為青天白日滿地紅

1914年,二次革命失敗後,孫中山發表中華革命黨革命方略,在該方略「第一編 軍政」、「第一章 總綱」之「第三節 旗幟及服制」,第八條「中華民國以青天白日旗為國旗,其圖說如左:旗以紅色為地,青天白日為章,章在旗之首上隅。旗章之地用藍色作天,圓心用白色作日,日緣仍用藍色,日邊飾以光芒十二道。光芒之空間仍用白色。」,後第九條「大元帥帥旗及軍旗在未分別製定專旗以前,得用青天白日之旗章為軍旗。」[7]1921年4月7日,非常國會推選孫中山為非常大總統,公布青天白日滿地紅為國旗。1924年6月23日,國民黨中央執行委員會決定以青天白日旗為黨旗,青天白日滿地紅為國旗。[8]1925年(民國14年),以中國國民黨為首的國民政府在廣州成立。1928年11月2日國民政府第五次國務會議決議制定《中華民國國徽國旗法》。12月17日公布以青天白日為國徽,青天白日滿地紅為國旗。 1928年國民黨北伐中各地五色旗逐步被青天白日滿地紅旗取代,1928年12月29日東北保安總司令張學良通電宣布東北易幟:「於即日起宣布遵守三民主義,服從國民政府,改易旗幟」。12月29日上午7時,東三省同時升起青天白日滿地紅旗,青天白日滿地紅旗完全取代五色旗。[9] | |

| 中華人民共和國、中國大陸地區使用 | 1949年10月1日 |

|

|

中共建政,青天白日滿地紅更換為五星紅旗

1949年7月4日,新政治協商會議籌備會第六小組決定發出徵集國旗、國徽圖案和國歌詞譜的啟事。經過毛澤東和周恩來的修改審定的《新政治協商會議籌備會為徵求國旗國徽圖案及國歌詞譜啟事》[10][11] 徵集國旗圖案的啟事發出後,當時在上海工作的曾聯松希望設計一幅國旗圖案來表達他對新中國的愛國熱情。時值七月中旬,他在自家的閣樓上開始設計國旗圖案。他想到中國共產黨領導的工農紅軍是以五角星作為自己的標誌,而且中國共產黨又是中國人民的大救星,進而決定用五角星來象徵它。而毛澤東在《論人民民主專政 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)》一文則指出當時人民由四個社會階級(工人階級、農民階級、城市小資產階級和民族資產階級)組成,因此他決定用四顆小五角星來象徵由四個社會階級組成的人民。在確定了五顆金星的位置和大小後(他曾設想在旗面的中心置放五顆金星,但因其在視覺上過於侷促、凝滯而放棄),他於八月中旬將自己的設計「紅地五星旗」寄給了籌備會。[12] 截至8月20日,國旗國徽評選委員會共收到了2992幅[13](一說為3012幅[14])國旗圖案[15],這些應徵圖案在臨時選閱室內進行了展示,評選委員會從中精選出38份草圖[12][16],並將之彙編入《國旗圖案參考資料》,提交給新成立的中國人民政治協商會議討論。曾聯松的方案最初並未入選,後來在田漢的主張下才被收為「復字32號」「紅地五星旗」,並根據小組討論的意見去除了類似蘇聯國旗的錘子鐮刀的標誌[17]。 9月23日當晚,彭光涵向周恩來推薦了32號圖案;周恩來對該設計感到滿意,並要求彭光涵繪製較大的圖樣。兩天後,毛澤東在中南海召開了座談會,說明了他贊成紅地五星旗的理由,並在與會代表間取得了共識。[18] 9月27日,中國人民政治協商會議第一屆全體會議正式決定採納紅地五星旗方案,並將其改名為「五星紅旗」。[12][19] 9月29日,《人民日報》刊發了新國旗的圖樣和製法說明,提供社會各界製作使用。[20]1949年10月1日,在中華人民共和國的開國大典上,五星紅旗首次在北京天安門廣場升起。[21]第一面飄揚在天安門廣場上的國旗由女縫紉工趙文瑞縫製,她在9月30日下午1時完成了這項工作。[22] | |

| 北朝鮮人民委員會 朝鮮民主主義人民共和國使用 |

1948年9月8日 |

|

|

朝鮮民主主義人民共和國成立,北朝鮮人民委員會更換太極旗為朝鮮國旗 | |

| 大韓民國臨時政府 大韓民國政府使用 |

2011年7月8日 |

|

|

本國旗採用於1948年韓國建政,目前的版本修改自2011年。 | |

| 蒙古人民共和國 蒙古國使用 |

2011年7月8日 |

|

|

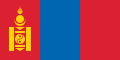

蘇聯解體以後,1990年蒙古民主革命,蒙古人民共和國更改國旗,目前的版本修改自2011年。 | |

| 日本帝國 日本國使用 |

1999年8月13日 |

|

|

1999年日本國會正式將日章旗定為日本國旗,並將旗幟樣式和色彩標準化 | |

| 越南民主共和國 越南社會主義共和國使用 |

1955年11月30日 |

|

|

1955年,對金星的圖案進行修正,成為現今樣式。 | |

| 寮國王國 寮人民民主共和國使用 |

1975年12月2日 |

|

|

現行寮國國旗於1975年寮國人民革命黨上台後啟用 | |

| 馬來亞聯合邦 馬來西亞使用 |

1963年9月16日 |

|

|

1963年馬來西亞聯邦成立後,修改國旗部分條紋和圖案,1965年新加坡獨立後多出的一條紅線改為象徵聯邦直轄區。 | |

| 緬甸聯邦 緬甸聯邦共和國使用 |

2010年10月21日 |

|

|

緬甸政府在2010年根據2008年通過的《緬甸聯邦共和國憲法》[23]有關國家標誌的規定,修改國旗圖案[24]。 | |

| 錫蘭 斯里蘭卡民主社會主義共和國使用 |

1972年5月22日 |

|

|

1951年錫蘭(斯里蘭卡的舊稱)政府為體現對各民族一律平等對待的態度,加入了代表泰米爾人的橙色和穆斯林的綠色,並以分割線與獅子圖案隔開。1972年又對國旗上的菩提樹葉形狀進行修改。 | |

| 鄂圖曼土耳其帝國 土耳其共和國使用 |

1923年6月5日 |

|

|

目前的土耳其國旗來源於1844年最後使用的鄂圖曼帝國國旗。 | |

| 敘利亞共和國 阿拉伯聯合共和國 阿拉伯敘利亞共和國使用 |

1958年3月8日 |

|

|

舊國旗為1932年獨立時敘利亞國旗使用的版本,曾多次與新國旗交叉使用 | |

| 敘利亞過渡政府使用 | 2024年12月8日 |

|

|

||

| 伊拉克復興黨政權 伊拉克共和國使用 |

2008年1月22日 |

|

|

2008年更新伊拉克國旗部分圖案,去掉了代表伊拉克復興黨的三顆綠色五角星;事實上是將「真主至大」改為印刷體的1991年版的改進版國旗。 | |

| 喬治亞共和國使用 | 2004年1月25日 |

|

|

在1918年至1921年和1991年至2004年間,一面三色旗成為了該國國旗。而舊旗幟在蘇聯解體後成為了對抗謝瓦爾德納澤的象徵。 | |

| 德涅斯特河沿岸使用 | 2000年7月25日 |

|

|

2000年起恢復了原國旗上的錘子和鐮刀。 | |

| 白俄羅斯使用 | 1995年6月7日 |

|

|

1991年白俄羅斯自蘇聯獨立後,曾於1992年立法恢復使用1918年至1920年白俄羅斯人民共和國時的白紅白雙色三條式國旗。

直到1995年因為白俄羅斯強人總統盧卡申科的親俄背景,改採白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國國旗,將該旗稍做修改(取消蘇聯時期的金色鐮刀錘子及金邊紅色五角星圖案)後即成為現在的樣式。 | |

| 白俄羅斯使用 | 2012年2月10日 (當前設計,裝飾比以前厚)[25] |

|

|

本旗幟首次使用為1995年6月7日,2012年2月10日做出修改。 | |

| 羅馬尼亞使用 | 1989年12月27日 |

|

|

1989年12月25日,羅馬尼亞共產黨政權倒台,齊奧塞斯庫夫婦被處死。12月27日,將國旗上的舊國徽去掉。 | |

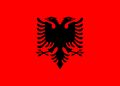

| 阿爾巴尼亞使用 | 1992年4月7日 |

|

|

1991年阿爾巴尼亞發生劇變,導致勞動黨政權於4月26日倒台,並改名「阿爾巴尼亞共和國」。直到1992年4月7日,阿爾巴尼亞國旗上的紅星才被刪除。 | |

| 馬其頓使用 | 1995年10月5日 |

|

|

希臘方面認為這個國名暗示著對希臘北部馬其頓大區的領土要求,因此堅決反對使用「馬其頓共和國」這一名稱,並對馬其頓共和國採取經濟封鎖。迫於壓力,馬其頓共和國方面使用「前南斯拉夫馬其頓共和國」的名稱加入聯合國,並於1995年修改了以渥吉納太陽為圖案的國旗。但在國名上,馬其頓不顧希臘反對,對內對外仍堅持使用其憲法國名「馬其頓共和國」。[26],2019年2月12日起國號正式改為北馬其頓共和國。 | |

| 黑山使用 | 2004年7月13日 |

|

2004年蒙特內哥羅共和國國旗改為現行版本。 | ||

| 聖馬利諾共和國使用 | 2011年7月22日 |

|

|

現行國旗樣式啟用於1862年4月6日,2011年7月22日對國旗中央的國徽圖案作出修改。 | |

| 蘇丹共和國使用 | 1970年5月20日 |

|

|

1956年使用的是一面由藍、黃、綠三條橫條的泛非顏色三色旗。如今是一面由綠色三角形和紅、白、黑三條橫條組成的泛阿拉伯色彩旗幟,1970年改為如今樣式 | |

| 蘇丹人民解放運動及南蘇丹共和國使用 | 2023年8月20日 |

|

|

2005年之前使用的南蘇丹自治政府旗是淺藍色版本的蘇丹人民解放運動的旗幟,目前的版本修改自2023年。 | |

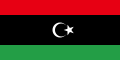

| 大阿拉伯利比亞人民社會主義民眾國及利比亞國使用 | 2011年8月3日 |

|

|

2011年8月20日,利比亞全國過渡委員會成功攻下的黎波里,並獲得聯合國承認,利比亞王國時期的國旗得以重新採用。 | |

| 索馬利蘭共和國使用 | 1996年10月14日 |

|

|

1996年10月14日更換為現在的三色旗樣式 | |

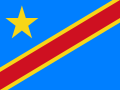

| 剛果民主共和國使用 | 2006年2月20日 |

|

|

恢復使用與1963至1971年間使用的國旗相似的版本。 | |

| 茅利塔尼亞伊斯蘭共和國使用 | 2017年8月16日 |

|

|

2016年茅利塔尼亞總統穆罕默德·烏爾德·阿卜杜勒-阿齊茲提出他的國旗修改方案,添加上、下兩條紅色條紋,象徵緬懷為國家從法國殖民統治下解放而流血犧牲的戰士們。2017年8月6日,此國旗修改提議獲得茅利塔尼亞議會通過,並於十天後正式啟用新國旗。 | |

| 賴索托王國使用 | 2006年10月4日 |

|

|

2006年版國旗恢復了1966年版國旗的主題圖案巴索托帽,而主要色彩則是承襲了1987年版國旗的白、藍、綠,有機結合了第一代和第二代國旗的特色之處。 | |

| 馬拉威共和國使用 | 2012年5月28日 |

|

|

2010-2012年的時候國旗,由紅、黑、綠、白四色組成,由時任總統的賓古·瓦·穆塔里卡動議修改。但遭到當時在野黨議員的反對仍獲通過。目前的國旗採用於1964年7月6日,2010年7月29日廢除,2012年5月28日恢復。 | |

| 貝寧人民共和國及貝南共和國使用 | 1990年8月1日 |

|

|

由馬蒂厄·克雷庫領導的新政府於1975年改變國旗樣式為一面配有紅色五角星的綠色背景旗幟。隨後由於當地在1980年代末期發生經濟危機與東歐劇變使蘇聯國力嚴重削弱,克雷庫政權最終於1990年陷入崩潰,結果當時政府決定在1990年8月1日重新啟用舊版國旗,這面綠黃紅三色旗便一直沿用至今。 | |

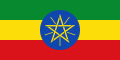

| 衣索比亞聯邦民主共和國使用 | 2009年8月28日 |

|

|

現行國旗是在1996年2月6日所通過的國旗版本的基礎上進行了小修改,將國旗中央的國徽圖案的天藍色改為寶石藍色。 | |

| 南非聯邦、南非共和國及西南非洲使用 | 1982年7月1日 |

|

|

在1927年末,南非通過了新的國旗設計,並於1928年5月31日首次懸掛,1982年7月1日又頒佈索爾維藍版本。國旗分為橙色、白色和藍色的橫條紋,白色條紋上有三個較小的標誌。橙色、白色和藍色取自舊時的荷蘭親王旗(英語:Prince's Flag)顏色,表明阿非利卡人對荷蘭殖民歷史的認同,白色條紋上的三個較小的標誌從左到右分別為英國國旗、奧蘭治自由邦國旗和德蘭士瓦共和國國旗,代表了1910年南非聯邦成立時的四個省:英國國旗代表開普省與納塔爾省(兩省原先早已成為英國殖民地,故以英國國旗表示)、奧蘭治自由邦國旗代表奧蘭治自由邦省、德蘭士瓦共和國國旗代表德蘭士瓦省。該旗也被用於西南非洲,直到1990年獨立為止。電影《城市獵人》中也出現了這面旗幟。 | |

| 南非共和國使用 | 1994年4月27日 |

|

|

目前的南非國旗是在1994年4月27日首次懸掛。選擇新國旗是納爾遜·曼德拉從監獄被釋放在1990年的談判過程的一部分。在1994年2月,非洲人國民大會與國民黨政府於當天商討國旗問題的解決。最後設計在1994年3月15日通過。 | |

| 盧安達共和國使用 | 2001年10月25日 |

|

|

一般認為,這個改動是受盧安達大屠殺的影響,現行國旗為藍黃綠三色三條橫旗,右上角有太陽標誌。 | |

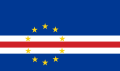

| 維德角共和國使用 | 1992年9月22日 |

|

|

1992年維德角對國旗的更換,象徵著該國在意識形態上與同屬葡萄牙前殖民地的幾內亞比索的分離,更強調維德角的大西洋國家屬性。 | |

| 布吉納法索使用 | 1984年8月4日 |

|

|

而原上沃爾特國旗與德意志帝國國旗圖案相同,招致東德和西德外交人士的共同抗議,1984年布吉納法索國旗改為現行版本。 | |

| 頓涅茨克人民共和國使用 | 2018年2月27日 |

|

|

2018年起去掉了原國旗上的頓涅茨克人民共和國國徽及恢復了2014版的純三色旗。 | |

| 盧甘斯克人民共和國使用 | 2014年12月22日 |

|

|

現行版本的國旗是一面由淺藍、深藍和深紅色組成的三色旗,之前盧甘斯克人民共和國國旗是帶有俄文國名和國徽的國旗,2014年12月22日正式改用純三色的旗幟。 | |

| 俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國及俄羅斯聯邦使用 | 1993年12月11日 |

|

|

在1993年俄羅斯憲政危機以後俄羅斯國旗的比例被修改為2:3,配色也改回沙俄時期的配色。 | |

| 辛巴威羅德西亞共和國及辛巴威共和國使用 | 1980年4月18日 |

|

|

1980年,辛巴威獲得最終獨立, 辛巴威羅德西亞共和國也改名為辛巴威共和國,新國旗被啟用。 | |

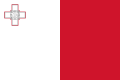

| 馬爾他共和國使用 | 1964年9月21日 |

|

|

現行國旗採用於1964年9月21日。正式國旗基於1943年至1964年,馬爾他的非官方旗幟。 | |

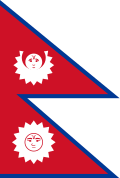

| 尼泊爾使用 | 1962年12月16日 |

|

|

1962年尼泊爾國旗改為現行版本。 | |

| 克羅埃西亞共和國使用 | 1990年12月21日 |

|

|

現行版本更新了國旗內的克羅埃西亞國徽,修改了國旗色調。 | |

| 阿富汗伊斯蘭共和國使用 | 2013年8月19日 |

|

|

現行版本更新了國旗內的阿富汗國徽,修改了國旗色調。 | |

| 阿富汗伊斯蘭酋長國使用 | 2021年8月15日 |

|

|

||

| 西班牙王國使用 | 1981年 |

|

|

現行版本更新了國旗內的西班牙國徽,修改了國旗色調。1981年,卡洛斯國王全面掌權後,西班牙國旗上刪除了黑鷹圖案,並將紋章圖案簡化,將象徵王權的王冠用以替換無王權象徵的城市冠,在中心部分加入了象徵波旁血統的紋章。 | |

| 賽普勒斯共和國使用 | 2006年 |

|

|

最初賽普勒斯國旗上的賽普勒斯國土圖案為橙色輪廓,後於1960年8月把賽普勒斯國土圖案填充為橙色,比例為3:5。2006年,對原設計進行了修改,更改了地圖和橄欖枝的設計及色彩,並將比例改為2:3。 | |

| 吐瓦魯使用 | 1997年4月11日 |

|

|

1995年曾採用一面新的國旗,但由於有共和主義色彩而不受當地居民歡迎,在1997年把原國旗稍為修改再行採用。 | |

| 委內瑞拉玻利瓦爾共和國使用 | 2006年3月12日 |

|

|

目前的國旗藍條的第八顆五角星,是查韋斯政府於2006年3月12日加上:這也是原來西蒙·玻利瓦爾的主張。但反對烏戈·查韋斯及委內瑞拉社會主義統一黨的陣營表示不會採用新國旗。 | |

| 波士尼亞與赫塞哥維納使用 | 1998年2月10日 |

|

|

現行國旗是於1998年2月10日制定。1992年波赫獨立後發生激烈的內戰。在各方和解後,於1998年才制定了現在的國旗。 | |

| 保加利亞人民共和國及保加利亞共和國使用 | 1990年9月22日 |

|

|

保加利亞人民共和國政權倒台之後,保加利亞新政府去除社會主義時期國徽,恢復國旗原狀。 | |

| 柬埔寨王國及高棉共和國使用 | 1970年 |

|

|

自1859年起,柬埔寨便以吳哥窟作為主圖,設計出第一面代表柬埔寨的國旗,並在1948年獨立後沿用至今。1970年10月9日,柬埔寨內戰結束,龍諾建立的高棉共和國採用了新國旗,這面國旗才第一次被取代。 | |

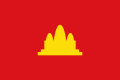

| 民主柬埔寨及柬埔寨人民共和國使用 | 1993年6月30日 |

|

|

自1859年起,柬埔寨便以吳哥窟作為主圖,紅色背景和黃色吳哥窟構成了民主柬埔寨的國旗;1979年,柬埔寨人民共和國成立,把前政權國旗稍做修改,卻沒有被聯合國所承認。 | |

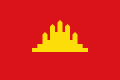

| 柬埔寨人民共和國及柬埔寨王國使用 | 1993年6月30日 |

|

|

自1859年起,柬埔寨便以吳哥窟作為主圖,設計出第一面代表柬埔寨的國旗,並在1948年獨立後沿用至今。1993年開始,這面國旗被重新使用。 | |

| 莫三比克人民共和國及莫三比克共和國使用 | 1983年5月1日 |

|

|

1983年旗幟更換,顏色改為以前的樣式,去掉齒輪,五角星更大。 | |

| 葛摩伊斯蘭聯邦共和國及葛摩聯盟使用 | 2002年1月7日 |

|

|

2002年1月7日,葛摩通過全民公投,確定現在使用的國旗,一直延續至今。 | |

| 阿爾及利亞民主人民共和國使用 | 1962年7月3日 |

|

|

本旗採用於1962年7月3日,1996年10月17日稍作修改,將國旗底部的綠色深度改淺、星月圖案改大。阿爾及利亞於1962年7月5日在新首都阿爾及爾宣布獨立,從而開始了現今旗幟的使用。 | |

| 尚比亞共和國使用 | 1964年10月24日 |

|

|

本旗採用於1964年10月24日,1996年10月17日稍作修改,將國旗底部的綠色深度改淺。 | |

| 土庫曼斯坦使用 | 2001年1月24日 |

|

|

本旗採用於1992年,2001年1月24日稍作修改,將國旗底部的綠色深度改淺並改比例樣式為2:3。 | |

| 阿曼蘇丹國使用 | 1995年10月18日 |

|

|

國旗原型啟用於1970年12月17日,直至1995年改成目前的比例。 | |

| 厄利垂亞國使用 | 1995年12月5日 |

|

|

國旗原型啟用於1952年9月15日,直至1995年改成目前的比例。 | |

| 聖露西亞使用 | 2002年2月22日 |

|

|

本旗採用於1967年3月1日,2002年2月22日稍作修改,將國旗底部的藍色深度改淺。 | |

| 不丹王國使用 | 1969年7月15日 |

|

|

不丹歷史上曾出現三面不同的國旗,首面國旗開始使用的年份並不明,其背景色只有黃色,加上一條頭傾向左方的白龍,直到1949年,背景加上紅色,白龍的方向未有改變。 | |

| 加納共和國使用 | 1966年2月28日 |

|

|

加納1957年獨立後採用此旗為國旗。1964年旗中間的黃色一度改為白色,1966年恢復原來的黃色。 | |

| 馬利共和國使用 | 1961年3月1日 |

|

|

加納獨立時,國旗是一面由綠、黃、紅三條垂直長方形組成的三色旗;旗幟中間的黑色人形圖案;沿襲自法屬蘇丹的旗幟,1961年3月1日被採用為國旗,以取代馬里聯邦旗幟中間的黑色人形圖案。 | |

| 阿拉伯埃及共和國使用 | 1984年10月4日 |

|

|

於1984年10月4日啟用。其中中央的國徽稱為「薩拉丁之鷹」,此前國旗中央的國徽為「古萊什之鷹」。 | |

| 加彭共和國使用 | 1960年8月9日 |

|

|

最初的旗幟於1959年啟用,與現在的旗幟類似,但三色並不等寬,左上角有法國國旗。獨立後法國國旗被去掉,中間代表赤道的黃色窄條被加寬。 | |

| 索馬利亞使用 | 2012年8月1日 |

|

|

本國旗自1954年10月12日起啟用,2012年8月1日,索馬利亞政府改用藍色深度進行加深後的新國旗。 | |

| 突尼斯王國及突尼西亞共和國使用 | 1999年 |

|

|

1999年旗幟更換,顏色改為以前的樣式,星月圖案更近似於標準化。 | |

| 哈薩克斯坦使用 | 1992年6月4日 |

|

|

本國旗是1991年獨立後採用的新國旗。在1992年6月4日前哈薩克斯坦共和國國旗可能的早期版本,之後修改了國旗部分圖案。 | |

| 北賽普勒斯土耳其共和國使用 | 1984年 |

|

|

現行國旗啟用於1984年,最初的國旗為紅地,後改為白地。 | |

| 汶萊達魯薩蘭國使用 | 1959年9月29日 |

|

|

在1906年之前,其國旗只是由純黃色所組成,及後加上了黑白兩色的平行四邊形。而現時的國旗是於1959年9月形成,在旗的中央加上了國徽,1984年元旦,汶萊正式脫離了英國的統治,獨立後沿用了該面旗幟。 | |

| 伊朗王國及伊朗臨時政府使用 | 1979年 |

|

|

波斯立憲革命後採用三色旗作為國旗,三色起於卡扎爾王朝,但中間的圖案為獅子與太陽,沿用至伊朗伊斯蘭革命為止。這面旗也為反對伊斯蘭共和國的人士所用。 | |

| 伊朗臨時政府及伊朗伊斯蘭共和國使用 | 1980年7月29日 |

|

|

現行國旗啟用於1980年7月29日,為伊朗伊斯蘭革命後所採用的旗幟。波斯立憲革命後採用三色旗作為國旗,1906年8月5日正式確定,最初比例近似為1:3。三色起於卡扎爾王朝。 | |

| 立陶宛共和國使用 | 2004年7月8日 |

|

|

本國旗自1989年啟用,2004年曾作少許修改,立陶宛現國旗的長寬比例本來是1:2,2004年改為3:5。 | |

| 冰島共和國使用 | 1944年6月17日 |

|

|

本旗採用於1944年6月17日,在1918-1944年間的冰島國旗,此時所用的藍色為群青藍,比例為18:25。 | |

| 塞席爾共和國使用 | 1996年6月18日 |

|

|

塞席爾現國旗是該國獨立後的第三版國旗。目前國旗的顏色以前兩版國旗(1976.6.29-1996.6.17)顏色加上代表太陽的黃色組合而成。在同日啟用的新國歌中亦有提及。 | |

| 希臘共和國使用 | 1978年12月22日 |

|

|

1967年軍政府時期再一次停用,軍艦旗旗於1969年被用作唯一的國旗,並使用一種深色調的藍色。在1970年8月18日,國旗比例被改為7:12。在政權更替後,陸用旗被恢復了一段時間(法令第48/1975條和總統令515/1975條),直到1978年被取代為現今淺色版本的、過去的民用旗(海用旗)重新成為唯一的國旗。 | |

| 蒲隆地共和國使用 | 1982年9月27日 |

|

|

本旗為蒲隆地共和國的國旗,於1967年6月28日最初制定,1982年9月27日作出最新修改,將國旗總比例由2:3改為3:5。 | |

| 赤道幾內亞共和國使用 | 1979年8月21日 |

|

|

現赤道幾內亞國旗在1969年10月13日首度啟用,1973年4月6日廢除,1979年8月21日恢復。 | |

| 多哥共和國使用 | 1960年4月27日 |

|

|

現赤道幾內亞國旗在1960年4月27日首度啟用,之前曾使用法屬殖民地時期去除法國國旗的旗幟。 | |

| 印度共和國使用 | 1947年7月22日 |

|

|

1931年,全印國大黨委員會任命7人委員會負責國旗的起草,1947年7月22日印度制憲會議批准這面旗幟為印度共和國的國旗。 | |

| 孟加拉人民共和國使用 | 1972年1月27日 |

|

|

於1972年1月27日正式採用,縱橫比3:5。此旗以1971年孟加拉解放戰爭中使用的旗幟為原形,原旗幟為紅色太陽照耀下的孟加拉國版圖。為了飄揚的時候的視覺效果,紅色圓形稍偏向旗杆方向,半徑為旗幟長度的五分之一,圓心在旗幟9/20和正中水平線交界處。 | |

| 約旦哈希姆王國使用 | 1939年12月22日 |

|

|

國旗原型啟用於1928年4月18日,1939年12月22日作出修改,增加了國旗左側紅色三角形的面積。 | |

| 科威特國使用 | 1961年9月7日 |

|

|

現行國旗是一面由黑 (在左,為梯形)、綠、白、紅 (三者在右成橫條)四色組成的旗幟,是泛阿拉伯色彩旗幟。此旗1961年9月7日啟用,同年11月24日首次升起。 | |

| 卡達國使用 | 1971年7月9日 |

|

卡達國旗右側原為紅色,但由於當地所產的紅色染料在烈日暴曬下會變成栗色,加上其易與巴林國旗混淆,遂於1936年改為栗色。 | ||

| 巴林王國使用 | 2002年2月17日 |

|

|

2002年,「巴林國」改名「巴林王國」,巴林王國政府又把鋸齒個數從八個改為五個,象徵著伊斯蘭教中所教導的五功。代表巴林王國皇權的皇旗在國旗的基礎上增加了兩個白條,一條置於頂端,另一條置於底端。 | |

| 阿爾察赫共和國使用 | 1992年6月2日 |

|

|

本國旗自1992年6月2日日起啟用,舊國旗與亞美尼亞國旗相同。1992年起採用基於該國旗的設計。 | |

| 海地共和國使用 | 1986年2月26日 |

|

|

本國旗自1986年2月26日起啟用,舊國旗與列支敦斯登國旗完全相同。1986年起採用基於增加國徽的國旗的設計。 | |

| 荷蘭使用 | 1937年2月19日 |

|

|

1937年2月19日,威廉明娜女王(Queen Wilhelmina)頒布法令正式規定荷蘭國旗的顏色是朱紅色、白色、鈷藍色,沿用至今。 | |

| 比利時王國使用 | 1831年1月23日 |

|

|

目前這面旗幟在1831年1月23日被正式採納為比利時國旗,它最早源自獨立戰爭時期比利時人抗擊荷蘭統治時所使用的戰旗。 | |

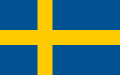

| 瑞典王國使用 | 1906年6月22日 |

|

|

現行國旗,於1906年6月22日正式制定。此前與挪威王國共主邦聯建立瑞典-挪威聯盟;使用共同旗幟。 | |

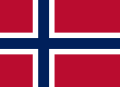

| 挪威王國使用 | 1899年12月15日 |

|

|

現行國旗,於1899年12月15日正式採用。此前與瑞典王國共主邦聯建立瑞典-挪威聯盟;使用共同旗幟。 | |

| 波蘭共和國使用 | 1980年1月31日 |

|

|

現行國旗啟用於,1980年1月31日的國徽法對法定紅色的文字說明改為了CIE1931色彩空間的三色坐標,讓最終的法定紅色再次與緋紅相近。 | |

| 列支敦斯登公國使用 | 1937年6月24日 |

|

|

現行國旗啟用於1921年10月,最後一次修改是1982年。 | |

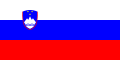

| 斯洛伐克共和國使用 | 1992年9月3日 |

|

|

現行國旗左方有國徽。採用於1992年9月3日,以便與俄羅斯國旗和斯洛維尼亞國旗區分 (原來沒有國徽的樣式在1848年已經出現)。 | |

| 摩爾多瓦共和國使用 | 1990年4月27日 |

|

|

現行國旗啟用於1990年4月27日, 藍黃紅三條縱旗,中央配上國徽。1990年獨立時使用的版本沒有國徽。 | |

| 亞塞拜然民主共和國及亞塞拜然共和國使用 | 2013年10月22日 |

|

|

本旗幟啟用於1991年2月5日,1917年亞塞拜然第一次獨立時就用了這面國旗,但當時弦月與星星是靠在左邊的。1991年獨立後制定為國旗,2013年10月22日修正色彩。 | |

| 葡萄牙共和國使用 | 1911年6月30日 |

|

|

1834年,隨著米格爾戰敗流亡,瑪莉亞二世得以復位,並將新設計的藍白旗幟懸掛在里斯本作為新的國旗。這面旗幟陪伴葡萄牙度過最後八十年的君主制時期,直到1910年被目前的綠紅旗幟取代。 | |

| 教宗國及梵蒂岡城國使用 | 1929年6月7日 |

|

|

1929年2月11日,義大利與教宗庇護十一世簽訂《拉特朗條約》。教宗正式承認教宗國的滅亡,另建梵蒂岡城國。梵蒂岡國旗是以早期的教宗國國旗為藍本。 | |

| 義大利共和國使用 | 2006年 |

|

|

現行國旗首次啟用於1948年1月1日,2003年3月,義大利政府首次為其國旗的三種顏色制定了標準,後於2006年再次修改。 | |

| 安道爾公國使用 | 1934年8月27日 |

|

|

現行國旗更換於1934年8月27日,1996年7月10日立法確定現在使用的國旗,一直延續至今。 | |

| 科索沃共和國使用 | 2008年2月17日 |

|

|

現行國旗啟用於2008年2月17日,科索沃曾經使用阿爾巴尼亞國旗及聯合國旗作為國旗或代表旗幟。 | |

| 坦尚尼亞聯合共和國使用 | 1964年4月21日 |

|

|

本旗採用於1964年4月21日,由坦噶尼喀和尚吉巴的旗幟組合而成。 | |

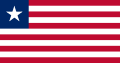

| 賴比瑞亞共和國使用 | 1847年8月27日 |

|

|

本旗採用於1847年8月27日,國旗仿照美國國旗設計,1847年新設計將舊國旗藍底當中十字,改為白色五角星。 | |

| 塞內加爾共和國使用 | 1960年8月20日 |

|

|

本旗採用於1960年8月20日,由綠、黃、紅三條直條組成的三色旗,中間有一顆綠色五角星。舊國旗1958年制定,由綠、黃兩色組成的國旗,中間有一顆黃色五角星。 | |

| 喀麥隆共和國使用 | 1975年5月20日 |

|

|

本旗採用於採用於1975年5月20日,是一面三色旗。由綠、紅、黃三直條組成,中有一黃星,星的尺寸沒有明確規定,故有所不同,但一定在中央。最初的旗幟由1957年10月26日的法屬喀麥隆46號法規定,只有三色;1960年2月21日的喀麥隆聯合共和國新憲法確認。

1961年至1975年的旗幟顏色排列相同,但中央無星,而是左上角有兩顆金色星(相對旗上的黃色條帶顏色更深)。這面旗採納於英屬南喀麥隆併入喀麥隆國之後[27]。 | |

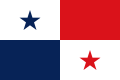

| 巴拿馬共和國使用 | 1904年11月3日 |

|

|

1903年11月,巴拿馬獨立,遂採用白底紅藍星加紅藍色塊旗,次年國旗圖案作出調整。1903版巴拿馬國旗,與現行旗幟在五角星和紅、藍色塊排列上略有差異。 | |

| 尼加拉瓜共和國使用 | 1971年8月27日 |

|

|

現行國旗樣式採用於1908年9月4日,1971年8月27日對國旗中央的國徽圖案作出修改。 | |

| 薩爾瓦多共和國使用 | 1912年5月27日 |

|

|

現行國旗樣式啟用於1822年,1912年5月27日對國旗中央的國徽圖案作出修改。本旗幟樣式1865年被撤,1912年恢復,1972年憲法正式確定。 | |

| 宏都拉斯共和國使用 | 2022年1月27日 |

|

|

現行國旗更換於2022年1月27日,藍白二色三條橫旗,中央有五顆藍星。舊國旗當中五顆藍星原為黃色五角星。 | |

| 瓜地馬拉共和國使用 | 1968年9月15日 |

|

|

現行旗幟採用於1968年9月15日,1924年曾對現行國旗中央的國徽圖案作出修改。 | |

| 貝里斯使用 | 1981年9月21日 |

|

|

現行國旗更換於1981年9月21日,1964年貝里斯不少持有獨立意識的人士設計了一面非正式的旗幟。海藍底色襯托著正中的白盤,白盤上便鑲著英屬殖民地下的傳統徽標。1981年9月21日貝里斯宣告獨立後,使用了與1964年非正式旗幟略同的一面旗幟。將1964年設計的非正式旗幟分別加上了兩條紅色條紋即為現在的國旗。 | |

| 哥斯大黎加共和國使用 | 1998年7月17日 |

|

|

現行旗幟採用於1998年7月17日。正式國旗是沒有國徽圖案的。 | |

| 多明尼加共和國使用 | 1861年 |

|

|

現行國旗樣式採用於1844年,修改於1863年11月6日。帶國徽的樣式啟用於1861年。 | |

| 格瑞那達使用 | 1974年2月7日 |

|

|

本旗採用於啟用於1974年,1967-1974年格瑞那達旗是一面三色旗。中間有代表格瑞那達的徽章。 | |

| 聖文森及格瑞那丁使用 | 1985年10月21日 |

|

|

現國旗啟用於1985年10月21日,1985年之前的舊國旗版本皆為縱三色旗中間為舊國徽。 | |

| 聖克里斯多福及尼維斯使用 | 1983年9月19日 |

|

|

該旗在1983年採用以取代之前的聖克里斯多福-尼維斯-安圭拉旗幟,並自此成為於同年獨立的聖克里斯多福和尼維斯聯邦之官方旗幟。雖然該國國旗使用了象徵泛非洲主義運動的泛非顏色,但是其涵義則有不同的解釋。[28]聖克里斯多福及尼維斯有鑑於當時使用中的旗幟包含了代表組成聯邦的三島元素,所以便決定另行設計新旗幟。

隨後該國政府在1980年代初期舉行一場國旗設計比賽,當地學生埃德里斯·利威斯(Edrice Lewis)的設計從258份作品中脫穎而出成為聖克里斯多福及尼維斯國旗[29],並於1983年9月19日該國獨立日午夜零時一分首次懸掛。[30][31] | |

| 多米尼克使用 | 1990年 |

|

|

多米尼克聯邦國旗國旗啟用於1978年11月3日,多米尼克聯邦的獨立日。在1981、1988和1990年稍作修改。1981年以前,多米尼克國旗黑白黃三色帶的排列次序不同,星星也沒有鑲邊。1988以前,鸚鵡面向的方向不同。1990年星星的顏色加深使之與旗地顏一致;星星黃色的邊緣改為黑色。鸚鵡的顏色更接近真實,比例也有改變。 | |

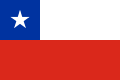

| 智利共和國使用 | 1817年10月18日 |

|

|

現行國旗於1817年10月18日啟用,目前的智利國旗是歷來的第三面。現行智利國旗與美國德克薩斯州州旗極為相似。 | |

| 烏拉圭東岸共和國使用 | 1830年7月11日 |

|

|

現行國旗於1830年7月11日啟用,旗最初的版本啟用於1828年12月16日,有十七道橫條。至1830年7月11日減少為九條。[32]旗幟的設計者為華金·蘇亞雷斯(Joaquín Suárez)

九條橫條代表了原來省的數目。 | |

| 秘魯共和國使用 | 1950年 |

|

|

現行國旗樣式啟用於1825年,1950年對國旗中央的國徽圖案作出修改。 | |

| 玻利維亞多民族國使用 | 1851年10月31日 |

|

|

現行國旗樣式啟用於1851年10月31日,舊國旗樣式與今天不同。 | |

| 哥倫比亞共和國使用 | 2011年7月22日 |

|

|

現行國旗樣式啟用於1861年11月26日,其中三色的比例為2:1:1。 | |

| 阿根廷共和國使用 | 1816年1月20日 |

|

|

1816年阿根廷獨立後正式將該旗成為代表國家的旗幟,但國旗只由兩間藍色和一間的白色組成,象徵了「公正及正義」。後來在1818年將五月太陽加入國旗之中,從此之後,國旗除了在顏色的深淺度及比例作出幾次的變動外,並沒有大的改變,最終形成了現今的阿根廷國旗。 | |

| 蘇利南共和國使用 | 1975年11月25日 |

|

|

啟用於1975年11月25日,當日蘇利南宣布獨立。蘇利南獨立前的旗幟,也即荷屬蓋亞那的旗幟,是由用一個橢圓連接的五顆不同顏色的星星組成的。 | |

| 巴西第一共和國使用 | 1889年11月15日 |

|

|

現用國旗的原始版本出現於1889年11月19日,在巴西皇帝佩德羅二世被推翻後。魯伊·巴爾博薩(英語:Ruy Barbosa)律師提出了一面新的國旗,效仿美國國旗,使用於1889年11月15日至19日。有13道綠黃相間的橫條紋,左上角有藍色方塊,內有21顆星。[33]

之後臨時總統德奧多羅·達·豐塞卡元帥反對這個提議,希望反映原有國旗的設計,體現國家從帝制走向共和的這一轉變。萊蒙度·特些拉·門德斯主持了這一專案。他將帝國國徽換成了一個藍色天球儀,中間有口號。這一設計得到了豐塞卡的批准,並予以展示。新的國旗由萊蒙度·特些拉·門德斯、米格爾·萊蒙斯、米格爾·佩雷拉·雷斯與德西奧·維拉雷斯組成的小組設計完成。[34]1889年11月19日被正式採納。[35] | |

| 巴西聯邦共和國使用 | 1992年5月11日 |

|

|

現用國旗的原始版本出現於1889年11月19日,在巴西皇帝佩德羅二世被推翻、共和國成立的四天後。原始版本只有21顆星,之後隨著州的增加,星星數量也變多,如同美國國旗。 | |

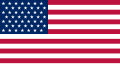

| 美利堅合眾國使用 | 1777年6月14日 |

|

|

一開始沒有星星,但有米字旗,最初的十三殖民地由橫條表示。

關於星條旗的起源至今沒有一個準確的、統一的說法。一個在美國流傳很廣的故事認為,第一面星條旗是由貝特西·羅斯在獲得了喬治·華盛頓的親自授權後縫製的。1773年,當她21歲時,與一位地毯裝飾匠約翰·羅斯私奔,之後夫婦兩人做起了生意。美國獨立戰爭爆發後不久,約翰·羅斯在一次爆炸中喪生,貝特西·羅斯隨即返回了費城。由於她的針線活做得十分出色,1776年夏初,她接待了由喬治·華盛頓、喬治·羅斯(George Ross)和羅伯特·莫里斯(Robert Morris)組成的三人委員會的拜訪。華盛頓向貝特西出示了新生的美利堅合眾國國旗的設計圖,並請她趕製第一面國旗。幾天之後,當華盛頓等三人再次登門時,貝特西已經完成了國旗的縫製工作,向他們展示了第一面美國國旗——星條旗。然而,這只是一個在美國流傳非常廣泛的故事,因為這一切都是貝特西·羅斯自己講述並流傳下來的,除此之外,沒有任何其它文字性或任何方式的記錄可以證明這一說法的真實性。 第一面旗幟代表最初的十三個州(康乃狄克州、德拉瓦州、喬治亞州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、新罕布夏州、紐澤西州、紐約州、北卡羅萊那州、賓夕法尼亞州、羅得島州、南卡羅萊那州、維吉尼亞州) | |

| 美利堅合眾國使用 | 1960年7月4日 |

|

|

現用國旗的原始版本出現於1777年6月14日,在1959年8月21日夏威夷正式成為美國的一個州後,次年國慶日,國旗上的49顆星被改為50顆——這也是美國國旗距今最近的一次修改。 | |

| 巴拉圭共和國使用 | 2013年7月15日 |

|

|

現行國旗啟用於2013年7月15日,2013年對國旗中央的國徽圖案作出修改。 | |

| 加拿大聯邦使用 | 1965年 |

|

|

現行國旗樣式啟用於1965年,1981年立法確定現在使用的國旗,一直延續至今。 | |

| 墨西哥合眾國使用 | 1968年9月16日 |

|

|

現行國旗樣式啟用於1821年墨西哥獨立後,建立墨西哥第一帝國,1968年對國旗中央的國徽圖案作出修改。 | |

| 東加王國使用 | 1875年11月4日 |

|

|

現行國旗樣式啟用於1875年,佐治·圖普一世於1845年即位後,便決定設計一面能夠代表基督教的新國旗。[36]他與一位後來成為東加首相的英國傳教士雪莉·瓦爾德馬·貝克(Shirley Waldemar Baker)成為朋友,並一起制定該國國徽、國歌和新國旗。新設計與英國紅船旗相似,即是旗幟的四分之三均為純紅色背景,以及在左上方有一個「特殊的設計」。後來新的東加王國憲法於1875年11月4日制定和公佈,該憲法不但包含新的國旗設計,也把他標誌為東加國旗。此外,根據東加憲法第47條,該國旗「永遠不得改變」和「必須永遠是東加王國的國旗」。[37]東加之前曾經設計並使用過一面背景為純白色且中間有一個紅色十字的旗幟,可是由於該國隨後發現該旗幟與在1863年採用的國際紅十字會會旗幾乎一樣,所以東加後來決定把舊國旗的設計放在新旗幟的左上方,而剩下的地方則改為紅色。雖然這些設計後來均成為東加國旗的正式設計,但是舊國旗的設計最終仍然是東加的其中一個國家象徵。 | |

| 暹羅王國及泰王國使用 | 2017年9月30日 |

|

|

現行國旗樣式啟用於1917年9月28日,1917年9月28日,拉瑪六世把旗幟中間的條帶改成藍色,形成了現在的三色旗。2017年對旗幟顏色做出修改。[38][38] | |

| 菲律賓第三共和國使用 | 1998年5月19日 |

|

|

現行國旗樣式啟用於1898年5月19日,目前最近一次修改是1998年。將國旗的藍色改為深藍色。 | |

| 東帝汶民主共和國使用 | 2002年5月20日 |

|

|

東帝汶1975年單方面宣布獨立時就啟用了黑白黃紅四色旗,1976年東帝汶印度尼西亞占領時期被取締,直至1999年東帝汶由聯合國託管。2002年東帝汶恢復獨立,國旗縱橫比例由1975年的2:3改為1:2。 | |

| 馬爾地夫共和國使用 | 1965年7月25日 |

|

|

現行國旗啟用於1965年7月25日。是一面綠地旗幟 (代表島嶼上的棕櫚樹),外圍紅框 (象徵過去、現在與將來為國不惜犧牲的英雄)。中為一白新月,開口向右,象徵伊斯蘭信仰。 | |

| 吉爾吉斯共和國使用 | 1992年3月3日 |

|

|

啟用於1992年3月3日。是一面紅地旗幟。在蘇聯解體以後,吉爾吉斯斯坦曾使用過吉爾吉斯蘇維埃社會主義共和國國旗的一個變體。 | |

| 吉爾吉斯共和國使用 | 2023年12月22日 |

|

|

目前版本啟用於2023年12月22日。是一面紅地旗幟。2023年時吉爾吉斯斯坦將國旗的40道黃色太陽光芒由捲曲狀改為放射狀。 | |

| 塔吉克斯坦共和國使用 | 1992年11月24日 |

|

|

在1991到1992年之間僅移除了共產主義的標誌,1992年11月採用新國旗,是蘇聯各加盟共和國中最後一個變更國旗的國家,國旗採用於1992年11月24日。 | |

| 沙烏地阿拉伯王國使用 | 1973年3月15日 |

|

|

現行國旗啟用於1973年3月15日,最早的版本可以追溯到內志王國時期的國旗樣式。 | |

| 葉門共和國使用 | 1990年5月22日 |

|

|

現行國旗于于1990年5月22日南北葉門統一後啟用。國旗上紅、白、黑三色橫條繼承了原南北葉門旗幟的共同部分。 | |

| 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國使用 | 1801年1月1日 |

|

|

今天的米字旗誕生於1801年1月1日,當時愛爾蘭島與不列顛組成了聯合王國。愛爾蘭聖派屈克的白地紅色交叉型旗再度與米字旗合併,從而形成了今天的米字旗。 | |

| 瑞士聯邦使用 | 1889年 |

|

|

現行國旗樣式啟用於1803年。瑞士在成立聯邦時決定在紅底上畫上四個大小相同的十字架,後來在1889年又修改成今日的形式。 | |

| 德意志國使用 | 1935年 |

|

|

1933年開始納粹德國也曾短期的使用過黑、白、紅三色旗。1866年的普奧戰爭之後,普魯士王國領導的北德意志邦聯採用黑、白、紅三色旗為聯邦旗。黑-白-紅三色旗後來也成為1871年德意志統一後的德意志帝國(德意志第二帝國)的國旗,並一直使用到1918年一戰結束。1933年阿道夫·希特勒被任命為總理後,該國旗被用作德國的兩面國旗之一,另一面是德意志帝國的黑-白-紅水平三色旗。1934年,即興登堡總統去世後的一年,兩面國旗並存的局面結束,卐字旗在1935年成為德國的國旗,一直到第二次世界大戰結束和第三帝國的滅國為止。 | |

| 德意志聯邦共和國使用 | 1949年5月9日 |

|

|

目前德意志聯邦共和國國旗適用德國全境的日期是1990年10月3日。從1990年10月3日兩德統一後,黑、紅、金三色旗再次成為德國國旗。德國國旗也並非總是使用黑、紅、金三色作為其基色。1866年的普奧戰爭之後,普魯士王國領導的北德意志邦聯採用黑、白、紅三色旗為聯邦旗。黑-白-紅三色旗後來也成為1871年德意志統一後的德意志帝國(德意志第二帝國)的國旗,並一直使用到1918年一戰結束。 | |

| 摩洛哥王國使用 | 1956年3月2日 |

|

|

摩洛哥國旗於1915年11月17日首次啟用,例為2:3。中飾有一顆綠色互相交織的星,稱為蘇萊曼之印。現行版本於1956年3月2日啟用。 | |

| 巴勒斯坦國使用 | 2006年2月17日 |

|

|

此旗幟於1964年成為巴勒斯坦解放組織的旗幟,1988年11月15日定成為未來巴勒斯坦國的國旗。2006年2月17日,國旗作出修改,增加了旗幟左側紅色三角形的面積。由於巴勒斯坦國尚未完全獨立,故現巴勒斯坦國旗黑條置於上方,綠條置於下方。2000年,阿拉法特曾聲稱,一旦巴勒斯坦正式建國,國旗黑、綠二色的位置將反轉,即綠條置於上方,黑條置於下方。 | |

| 吉里巴斯共和國使用 | 1979年7月12日 |

|

|

本國旗於1979年7月12日啟用。國旗上半部有紅色的天空,金色的軍艦鳥在旭日之上飛過。下半部為藍白相間的波浪,象徵海洋和三大群島。太陽有17度光芒,代表了吉爾伯特群島的16個島和巴納巴島。 | |

| 法蘭西共和國使用 | 2020年7月13日 |

|

|

本國旗於2020年7月13日啟用。國旗為藍白紅三色豎紋旗,對藍色部分做出調整,由原本較淺的鈷藍色改為較深的海軍藍。 | |

| 塞爾維亞共和國使用 | 2010年11月11日 |

|

|

本國旗於2010年11月11日啟用。由紅、藍、白(即泛斯拉夫顏色)三橫條組成,國旗中間偏左方有塞爾維亞國徽。採用於2004年8月16日,在2006年11月8日生效的憲法中得到保障。2010年11月11日對旗幟上的國徽圖案作出修改。 |

關閉

Remove ads

蘇聯加盟共和國國旗對比

蘇聯加盟共和國國旗大多基於蘇聯國旗設計。除喬治亞蘇維埃社會主義共和國使用紅色的鐮刀錘子以外,所有旗幟都帶有金色的鐮刀錘子和金邊紅星圖案並採用紅地。解體後多採用本民族顏色樣式設計。

Remove ads

前南斯拉夫加盟共和國國旗對比

南斯拉夫加盟共和國國旗大多基於南斯拉夫國旗設計。除波士尼亞與赫塞哥維納社會主義共和國和馬其頓社會主義共和國使用紅旗和五角星為基礎以外,所有旗幟都是基於南斯拉夫國旗設計。解體後多採用本民族顏色樣式設計。

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

Remove ads