热门问题

时间线

聊天

视角

東普魯士撤退

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

東普魯士撤退行動是於1945年1月20日至3月期間將德國平民和軍事人員撤離東普魯士的行動,最初由德國當局組織和實行,但在紅軍壓境下很快就變成了混亂的逃亡。[5][6]

東普魯士撤退行動是二戰末期德國平民撤離行動的一部分,與戰爭結束後將德國人從東普魯士驅逐的行動並無直接關係。被疏散的範圍不是整個東普魯士大區,而是戰間期的東普魯士,大多數人原已擁有德國公民身份。儘管梅梅爾和其他靠近東普魯士的地區沒有正式宣布撤離,居住在這些地區的德國公民也參加了撤退行動,希望透過海上路線逃到西方。

早已計畫好的撤退行動推遲了數月,由於擔心紅軍在東普魯士攻勢期間的推進而正式展開。撤退行動的某些部分是基於軍事需要而計劃的,而漢尼拔行動就是撤離行動中最重要的軍事行動。然而,由於很多居民聽聞蘇軍在蘇聯控制的地區對德國人施加暴行,令許多居民主動撤離。納粹德國以官方新聞、政治宣傳渠道和其他方式散播關於蘇聯暴行的虛構和真實報道,傳遍軍隊和平民。

儘管德國當局對多個地區制定了詳細的撤退計劃,但包括東普魯士大區大區長官埃里希·科赫在內的決策單位將撤退行動推遲到1月20日,但當時已是為時已晚,人員無法有序撤離。最終,政府單位和納粹黨不能承載意欲撤離的人數。在嚴寒的冬季下,蘇軍的迅速的行軍造成社會恐慌、平民陷入戰鬥當中,撤離期間有成千數萬難民喪生,蘇聯軍隊直至1945年5月才完全控制東普魯士。根據西德施依德委員會的調查,1944年初東普魯士的平民人口為2,653,000[2]人。這個以配給卡為核算基礎的調查包括了來自德國西部的空襲撤離人員和外國工人。戰爭結束前估計有200萬人[1]被疏散,當中包括1944年秋天的500,000人[7]和1945年1月之後的1,500,000人[1]以及1945年4月至5月估計的600,000人[1]

根據1974年西德政府的一項研究,估計有1%平民在蘇聯攻勢中喪生。西德搜索機構報告指出,包括梅梅爾在內的東普魯士有31,940名平民確認在撤離過程中喪生。[8]

Remove ads

政治宣傳

紅軍於1944年10月向東普魯士發動進攻,但在兩周後被暫時擊退。此後,德國政治宣傳部報告,紅軍在東普魯士的村莊犯下多宗戰爭罪行,特別是在內梅爾斯多夫的居民被推進的蘇軍強姦和殺害,內梅爾斯多夫是紅軍攻勢下其中一個首先抵達的戰前德國人村莊。[9]在納粹德國嚴峻的戰爭損耗下,村內大多數強壯的男性平民已被軍隊徵召入伍,因此暴行的受害者主要是老人、婦女和兒童。蘇聯撤出該地區後,德國當局派遣攝製隊記錄並整理所發生的事情,並進一步邀請外國觀察員作為證人。過程中獲得的片段被製作成一部紀錄片,於東普魯士的電影院裡放映,旨在激勵平民和軍人抵抗蘇聯的決心。[10]這場關於蘇軍在內梅爾斯多夫和其他東普魯士地方犯下暴行的納粹宣傳運動說服了剩餘的平民,讓他們知道不能被進擊的敵人捕獲。[10]

從蘇聯軍事法庭的案件中得知,謀殺軸心國戰俘和德國平民的事件時有發生。蘇聯軍隊進入東普魯士時釋放大量被納粹奴役的東方勞工(Ostarbeiter),他們體會到這群被強制勞動的工人所受到的痛苦和死亡,令許多蘇聯士兵對東普魯士人的態度變得更加強硬。[11]

參與入侵東普魯士的列夫·科佩列夫嚴厲批評蘇軍針對德國平民的暴行。他因此於1945年遭蘇聯當局逮捕,在古拉格因「資產階級人道主義」和「同情敵人」的罪名被判處十年徒刑。[12]俄羅斯作家亞歷山大·索忍尼辛1945年亦在東普魯士服役,因在與朋友的私人通信中批評約瑟夫·史達林和蘇聯罪行而被捕,遭判處八年勞改。[13]對於這些暴行,索忍尼辛寫道:「你很清楚,我們來到德國是為了報復」德國在蘇聯犯下的暴行。[14]

疏散

東普魯士部分地區的疏散計劃早於1944年下半年準備完成,包含許多城鎮的總體計劃和具體指示。疏散的目標不僅只有平民,還包括工業和牲畜。

最初,東普魯士大區長官埃里希·科赫禁止平民撤離(直到1945年1月20日),並下令立即槍斃在沒有獲得許可下試圖逃亡的平民。平民所做的任何準備都被視為失敗主義和破壞軍隊士氣(Wehrkraftzersetzung)。在蘇軍推進期間,科赫和許多其他納粹工作人員是第一批逃離的人。1945年1月12日至2月中旬,將近850萬德國人逃離了帝國的東部省份。[15][16]大多數難民是前往德國西部地區的婦女和兒童,由於所有機動車輛和燃料在戰爭開始時已被國防軍沒收,他們只能使用臨時運輸工具(如木製貨車和手推車)攜帶家當。紅軍於1945年1月23日抵達埃爾賓附近的維斯瓦瀉湖沿岸,把東普魯士和西部領土之間的陸路切斷,[17]離開東普魯士的唯一方法就是穿過結冰的維斯瓦瀉湖以到達但澤或哥騰哈芬港口,並加入漢尼拔行動的撤離船隊。由於難民與一同撤退的國防軍部隊混在一起,沒有任何偽裝或庇護,撤離隊伍遭到蘇聯轟炸機和戰鬥機的襲擊。許多貨車沖過了覆蓋著鹹淡水、布滿炸彈的結冰層。東普魯士馬種育馬場的馬匹和馬伕也隨貨車隊疏散了。[18][19]此外,國防軍部隊撤退時把道路和橋梁堵塞,以阻撓紅軍推進,這嚴重阻礙了疏散。

留在東普魯士的16-60歲的男子立即被編入人民衝鋒隊。然而,一些沒有基本軍事知識和訓練的人民衝鋒隊成員逃進了樹林,只望能生存下去。[20]離開東普魯士的難民列車也極為擁擠,由於氣溫極低,很多孩子在旅途中凍死。最後一列難民列車於1945年1月22日離開柯尼斯堡。[17]

英國軍事作家安東尼·畢沃爾在《柏林:淪陷 1945》 (2002年) 中描述:[21]

馬丁·鮑曼,納粹黨的全國領導,他轄下的大區長官在大多數情況下阻止婦女和兒童的疏散,直到已經為時已晚。那些來自東部地區、驚慌失措的逃亡者從未在他的日記中被提及。他們處理難民危機的無能令人不寒而慄,但在納粹階級制度的情況下,很難說出這些不負責任和不人道的行為從何開始和結束。

Remove ads

漢尼拔行動是一項根據海軍上將卡爾·鄧尼茨的命令而執行的軍事行動,於1945年1月21日開始,將德國軍隊和平民從庫爾蘭、東普魯士和波蘭走廊撤離。巨大的難民潮使這次行動成為歷史上最大規模的海上緊急疏散行動之一 ——在15周的時間內,有大約494至1,080艘各類型的商船和眾多海軍艦艇,包括德國剩餘最大的海軍部隊,將大約800,000-900,000名難民和350,000名士兵[22]跨過波羅的海運送到德國西部和德占丹麥。[23]這次撤離行動是德國海軍在戰爭期間最重要的行動之一。[24]

1945年1月30日晚上,,運輸船威廉·古斯特洛夫號在波羅的海航行時被蘇聯S-13潛艇發射的三枚魚雷擊中,船隻在45分鐘內沉沒,估算死亡人數從5,348、到7,000[25][24]或9,400不等,是這次行動中最嚴重的傷亡。[26]949名倖存者[27]由巡洋艦希佩爾海軍上將號率領的德國海軍艦艇群救起,[25]儘管之前有人指出「附近有一艘敵方潛艇,這艘大型軍艦無法冒被攻擊的風險執行救援行動」。[28]此外,2月10日,載有2,680名難民的馮·施托伊本將軍號離開皮勞時被魚雷擊中,幾乎所有船上的人均遇難。[29]

Remove ads

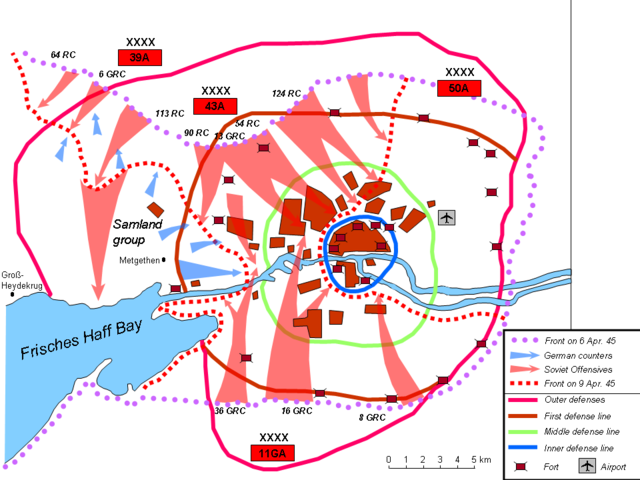

柯尼斯堡

1945年1月24日,由切爾尼亞霍夫斯基將軍率領的白俄羅斯第三方面軍將東普魯士首府柯尼斯堡包圍。德國第3裝甲軍團和大約20萬平民被困在城內。[30]對此,德國中央集團軍司令格奧爾格-漢斯·萊因哈特將軍警告希特勒蘇聯的威脅迫在眉睫,但元首拒絕採取行動。由於羅科索夫斯基將軍率領的白俄羅斯第二方面軍亦迅速逼近,柯尼斯堡納粹當局決定將滿載難民的火車運到阿倫施泰因,但他們不知道該鎮已被蘇聯騎兵第3軍占領。[12]

在蘇聯的炮火下,在Frische沙咀成為逃亡到西方的最後缺口。然而,很多試圖沿著沙咀逃走的平民遭蘇聯坦克和巡邏隊攔截並殺死。[31]每天有兩千名平民離開柯尼斯堡,試圖逃到已經非常擁擠的皮勞鎮。4月2日,蘇軍對柯尼斯堡發動最後一次進攻,實施猛烈轟炸。通往皮勞的陸路再次被切斷,仍留在城裡的平民死亡人數數以千計。最終,德國駐軍於4月9日投降,畢沃爾寫道:「在這座被毀的城市,對婦女和女孩的強姦行為沒有得到任何遏制」[32]

Remove ads

罪行

蘇軍在像內梅爾斯多夫這樣的地方所進行的殺戮和強姦行為被廣泛傳播,早以導致東普魯士德國人非常恐懼。那些無法從前進的蘇軍中逃脫的人只能聽天由命。在東普魯士,很多富有的平民被蘇聯士兵槍斃,家當被盜,房子被放火燒毀。[33]蘇聯劇作家、曾在東普魯士擔任服役的前海軍步兵軍官扎哈爾·阿格拉年科寫道:

「紅軍士兵不相信自己與德國女性有『個人聯繫』這個想法。每次有九、十、十二個男人——他們集體強姦她們。」[34]

甚至有從強迫勞改營解放出來的俄羅斯婦女也被蘇聯士兵強姦。[35]蘇軍的後衛部隊應對紅軍人員犯下的大部分罪行負有責任。[36]像列夫·科佩列夫這些試圖阻止罪行發生的蘇聯軍官被指責是同情敵人,因而成為了古拉格的囚犯。[34]

這些暴行的出現是受到了對納粹入侵蘇聯期間所犯下的罪行進行報復和報仇的心態所影響,並由蘇聯政治宣傳共同推動。[37][38]這些宣傳是對蘇聯士兵一種具目的性的刺激,並反映蘇聯政治當局以至史達林的意願。[39][40]而毫無疑問的是,史達林知道正在發生的事情。[41]鑑於蘇共對軍階的嚴格控制,在普魯士發生的掠奪和強姦行為是蘇聯各級指揮的結果。只有當蘇聯高層知道需檢察紅軍的行為是否符合蘇聯的整體利益時,他才採取措施加以制止。[42]

Remove ads

後續

总结

视角

1945年5月,紅軍消滅了所有抵抗力量並控制了東普魯士。平民的確切死亡人數從未被確定,但估計東普魯士至少有300,000人喪生。然而,當時以兒童、婦女和老人為主的大多數德國居民確實逃離了紅軍,成為人類歷史上最大規模人口外流的事件之一。[43]畢沃爾寫道:

「1940年的人口為220萬,到1945年5月末只剩下193,000人。」[44]

蘇聯軍隊直至1945年5月才完全控制東普魯士。根據西德施依德委員會的調查,1944年初東普魯士的平民人口為2,653,000人。施依德委員會估算,1945年戰役中東普魯士有30,000名平民死亡,[45]整個奧德河-尼斯河地區失去75-100,000名平民。[46]

按西德聯邦統計局1958年的數據估算,東普魯士失去299,200名平民,其中274,200人在1945年5月戰爭結束後被驅逐,25,000人在戰爭期間被驅逐。[47][48]根據聯邦統計局的數據,在戰前的2,490,000人口中,約有500,000人在戰爭期間死亡,其中包括210,000名軍人和311,000名平民,他們可能死於戰時的逃亡、戰後對德國人驅逐行動和在蘇聯被強迫勞動期間,311,000平民死亡的數字已包含在歷史文獻中經常引用的220萬死於蘇聯驅逐行動的總體估算當中。1,200,000人成功逃亡到德國西部,而在1945年夏天約有800,000名戰前居民留在東普魯士。

西德搜索機構於1965年發布最終報告,詳細說明了因逃亡和驅逐而失去的德國平民數目。西德政府於1986年授權公開報告,1987年德國學者格德·馮·匹斯圖爾可斯發表了調查結果摘要。[49]根據西德搜索機構的統計,東普魯士(包括梅梅爾)在逃亡和驅逐行動前的平民人口為2,328,947。[8][8]他們將平民死亡和失蹤總數目定為514,176人。確認死亡人數為123,360人(9,434人暴力死亡,736人自殺,9,864人被驅逐出境而死,7,841人死在拘禁營中,31,940人在戰時逃亡期間死亡,22,308人在驅逐行動期間死亡,41,237人死於不明原因)。[8]另外還有390,816[8]宗失蹤人員報告,他們最終的命運無法被確認。德國的一些歷史學家認為,搜索機構的確認死亡人數已為逃亡和驅逐行動造成的總損失提供了實際觀念;他們認為,將無法確認的失蹤人員報告計算在內會降低統計的可信性。[50][51]德國歷史學家魯迪格·奧華曼斯認為西德政府搜索機構報告的統計基礎是不可取的,並認為需要對驅逐行動的死亡人數進行新的研究。[52][53]然而,德國政府和德國紅十字會仍堅持認為,將報稱失蹤但無法證實的人員包括在內的較高數字是正確的。[54][55]

在德國聯邦檔案館估計,約1%(預計1.1-1.2千萬德國平民中的100-120,000人)奧德河-尼斯河區居民因1944-45的戰役中以及故意殺人的蘇聯軍隊而失去生命。[56]

根據其他來源,1945年夏天大約有800,000名德國人仍居住在東普魯士。[48]紅軍在東普魯士戰役中對平民施加的暴行,加上納粹多年來對蘇聯的政治宣傳,導致東線的許多德國士兵相信「在蘇聯的勝利中倖存下來是沒有意義的」。這種信念促使許多德國士兵即使認為戰爭已經失敗亦繼續戰鬥,導致蘇聯傷亡人數增加。[27]

大多數在戰爭期間沒有撤離的德國人在二戰結束後的幾年被驅逐出東普魯士和奧德河-尼斯河線以東的其他前德國領土,這是盟國在波茨坦會議上同意的,因為,用溫斯頓·邱吉爾的話來說: [57]

就我們所了解,驅逐是最令各方滿意和持久的方法。不會再有人口混居帶來的無窮無盡的麻煩,一次大掃除將會進行。

二戰後,同樣在波茨坦會議(會議於1945年7月17日至8月2日舉行)上協定,奧得河-尼斯河線以東的所有地區,無論是否被國際社會承認作為1933年前德國的一部分或二戰期間被德國占領,未來應置於其他國家管轄之下。波茨坦協定中關於東普魯士的相關段落是:[58]

五、柯尼斯堡市及其周邊地區

會議審議了蘇聯提出的有關其西方前線和平地區未決領土的歸屬問題,該地區鄰近波羅的海,東起但澤灣,南至布倫斯堡-哥達普 ,與立陶宛、波蘭共和國和東普魯士接壤。

會議原則上同意蘇聯最終劃歸得柯尼斯堡市及上述周邊地區的要求,具體邊界由專家審議決定。

美國總統和英國首相宣布支持有關此和平地區的會議建議。

Remove ads

參見

備註

參考

延伸閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads