热门问题

时间线

聊天

视角

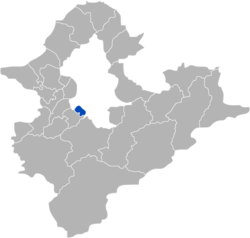

永和區

臺灣新北市的市轄區 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

此條目應避免有陳列雜項、瑣碎資料的部分。 (2010年1月3日) |

永和區位於臺灣新北市西南部[3],臺北盆地的東南部,其東、西與北等三面皆以新店溪與臺北市為界,南及西南兩面緊鄰中和區[4]:113。全境面積約為5.7138平方公里,人口約有21.4萬人[1],人口密度每平方公里約有3萬7千多人,是新北市面積最小、人口密度最高的行政區,亦為臺灣人口密度最高且唯一每平方公里超過3萬人的鄉鎮市區[2]。

早期永和區因有新店溪水氾濫,在中和平原地帶為開發較為遲緩的地區[5]。中華民國政府遷臺後,配合臺北市防空疏散計畫,永和成為安置大陸移民的主要地區,之後尚有1955年大陳島撤退的居民、1960年代起因臺北都市化而北上就業的中南部城鄉移民與1976年來自韓國的華僑,使其成為一個擁有多元文化的典型移民城市[6]。

Remove ads

詞源

戰後1946年起,今永和區所轄地區原隸屬中和鄉。1949年中華民國政府遷台後,大批大陸各省之中華民國國軍官兵及其眷屬,以其地近臺北市區,移住此區,1950年代起,中和鄉又被劃為疏散地區,前述原因致人口快速增加。1954年地方人士發起設鎮,但因秀朗、潭墘、店街等村民意尚未明朗加諸未有經費,至1957年8月22日方奉省政府核准,成立「臺北縣中和鄉溪洲地區設鎮籌備委員會」,正式推動獨立設鎮[7]。

1958年4月1日,永和鎮正式成立。原擬名為「中興鎮」,因易與當時臺灣省政府所在地的南投市中興新村相混淆,故另行命名。由於早年曾發生漳泉械鬥,地方耆宿楊仲佐先生因而命名為「永和」,以祈求各族群和諧、團結、「永久和平」相處,共創地方繁榮[8]。永和之名另有異說,1965年出版的《永和鎮志》有一時任河南省立委段劍岷所作之序,取東晉永和9年(353年)名士會於蘭亭典故,解釋為「反共復國」之意[7]。

此外,中和鄉另有清治、日治時期已存在之「永和」地名(街庄、大字等級),即中原村(今中原里),今中和區之永和路即由此而來,與本區並無關聯[9]。

Remove ads

歷史

在台灣史前時期,台北盆地南部屬於平埔族凱達格蘭族分支-雷朗族的活動範圍,其中有兩個部落居住於今永和地區。1641年,荷蘭人擊敗西班牙人進駐台灣北部後,其戶口冊表始見「Cournangh」、「chiron」之部落名稱,即分別為「龜崙蘭社」、「秀朗社」之譯音[10][11]。

1661年(明永曆15年),鄭成功驅逐荷蘭人後,開啟明鄭時代。當時台灣北部隸屬天興縣,漢族雖已開始進入台北盆地開墾,但主要位於興直、大加蚋一帶,並未踏入本區。

1683年8月(明永曆37年、清康熙22年),清軍擊敗明鄭。次年4月,台灣正式納入清朝版圖,台灣北部隸屬福建省台灣府諸羅縣。1709年(康熙36年),福建泉州人團體陳賴章墾號獲准開墾台北盆地,其中也包括秀朗一帶,為本地區漢人開墾之始。

1723年(雍正元年),由諸羅縣拆分出彰化縣與淡水廳,台灣北部改隸淡水廳。雍正年間,漳州人大舉遷台。由於位於台北盆地中央的大加蚋地區幾乎已被泉州人開墾殆盡,只得渡過新店溪,開墾溪南土地,包括今板橋、中和、永和及部分土城地區,當時稱為「枋橋十三庄」。1875年(光緒元年),設立臺北府,本地區改隸隸屬臺北府淡水縣擺接堡。

1895年(清光緒21年、日明治28年),清朝日本兩國發生甲午戰爭,清朝戰敗後,於馬關條約中將台灣割讓予日本。6月,日本佔領台北地區後,擺接堡隸屬臺北縣直轄枋橋出張所。今永和地區所轄地區,約略為擺接堡轄下的龜崙蘭溪洲、潭墘、秀朗3莊。

1897年6月,日本更改地方制度,廢除各支廳而改設轄區較小的「辦務署」,本地改隸台北縣新莊辦務署。1901年5月,新莊辦務署裁撤,本地改隸三角湧辨務署。1901年11月,廢縣、辦務署而改設廳、支廳,本地改隸臺北廳枋橋支廳。1909年10月,今中、永和地區改制制為枋寮區,其範圍即為日後之中和鄉。據1919年(大正8年)《臺北廳志》記載,枋寮區下轄漳和、中坑、四十張、外員山、永和(今中和區中原里)、龜崙蘭溪洲、潭墘、秀朗、南勢角、員山仔等十庄,庄下又轄十九土名村落。其中龜崙蘭溪洲、潭墘、秀朗三庄部分位於今日永和區內。

1920年廢廳、區而改為州、郡、街庄,本地隸屬於臺北州海山郡中和庄。1937年(昭和12年),川端橋(今中正橋)建成[12],本地與台北之交通往來大為便利。

1945年太平洋戰爭後,初期仍循舊制。次年地方制度改制,廢州、郡、街庄而改為縣、區、鄉鎮,本地隸屬臺北縣海山區中和鄉,共有6村,人口僅有7,723人[12]。1950年8月廢區而由台北縣直轄。

1949年中共建政後,許多追隨中華民國政府遷台之軍民遷入本地,台北市區考慮防空疏散問題將本區劃為疏散地區,以致人口急速增加。1957年時已增為8村,人口共24,983人,於是分鄉設鎮之議遂起。1958年4月1日,本地自中和鄉拆出獨立成為「永和鎮」[註 1][13]:445,劃分為上溪里、頂溪里、店街里、網溪里、中溪里、潭漧里、秀朗里及下溪里等8個里(原為中和鄉的8個村)[14][13]:446。不過由於某些村莊對於要屬中和鄉還是永和鎮的意見一直無法統合,以致於中和與永和之邊界直至1960年10月才確定,由縣政府派員會同雙方鄉鎮長及民政課長,於沿鄉鎮分界處豎立水泥梁柱以為界碑,自此中、永和正式分治[15]。分治後的永和鎮面積共5.59平方公里,置8個里112鄰,人口38,727人[12]。之後境內里數歷經數次變更,1977年5月1日至改制為縣轄市前夕,全鎮劃分為46個里[13]:446、487、488。

Remove ads

地理

永和區位於台北盆地的中部偏南,西北至東側由新店溪環繞,與臺北市的萬華區、中正區、文山區隔溪相望,南則大致以瓦磘溝西段、中和路、安樂路、瓦磘溝東段、自立路2巷、秀朗路3段50巷向東延伸線與中和區相鄰。過去永和屬中和的一部分,由於並非地理因素而分治,故交界線的東段房舍緊密相連,中西段的瓦磘溝也只是一條小型排水溝,行政區分界並不明顯,常合稱為「雙和」地區。

永和區全區為新店溪的沖積平原,地勢以東南略高,向西北逐漸降低,其間並無任何山丘。其間地勢較低處在與中和區交界的潭墘一帶,為古新店溪河床地,後因泥沙汙積導致河流改道,但因地勢較鄰地為低而曾經積水成潭。

永和區的主要溪流為新店溪,其屬淡水河三大支流之一。新店溪的主流全長約84.6公里,流域面積約為916平方公里,集水區主要在烏來、石碇、坪林三區的雪山山脈之上,有景美溪、北勢溪、南勢溪等支流,尤以後兩者為主要,北勢溪與南勢溪於新店區龜山一帶匯合後始稱新店溪,依序流經永和區民本里等18個里,並在景美一帶匯入景美溪,續行至臺北市中興橋(即板橋區江子翠附近)前與大漢溪匯合納入淡水河[4]:146。

瓦磘溝又名潭墘溝,為新店溪支流南勢角溪的主要支流之一,發源於中和區尖山腳,其上游一小段及中、下游為永和區與中和區的界河,全長4公里[16]。早年下游仍可行小舟,現已被整治成為一條典型的大排水溝。

永和區氣象站位於永平高中內,年平均降雨量為2,111毫米,平均溫度為攝氏22.7度。

根據新北市政府民政局及內政部戶政司統計,2024年底永和區戶數約9.4萬戶,人口計有213,742人,其中男性人數為100,719人,女性人數為113,023人,性別比約為89.11,是新北市人口性別比最低的行政區。區內人口最多與最少的里分別是保順里與忠義里,2024年底兩里人口分別為11,015人與727人[1]。

2021年5月,永和區老年人口佔全區總人口的比率達到20%,進入超高齡社會[1]。

族群結構方面,早期永和區的原住民有泰雅族與凱達格蘭族,據1717年出版的《諸羅縣志》記載,板橋、中和一帶曾為泰雅族人的活動範圍,至於凱達格蘭族則在雙和一帶有「雷里雷朗社」與「空仔社」等聚落(或稱「繡朗」、「秀朗社」)。舊移民多為清領時期,由福建泉州府同安縣移民入墾的祖先及其後代,有別於鄰近的中和區是以漳州人為主的聚落。新移民的部分,主要分別有戰後時期隨著臺北地區的快速發展,由中南臺灣北漂謀生定居的青壯年人口,亦不乏新婚夫婦與新生兒,以及國民政府遷臺後,由中國大陸遷臺的外省人,其中包括不少大陳島撤退的難民,政府將之安置集中在當地的新生地一帶。

Remove ads

政治

- 永和鎮長

- 永和市長

- 永和區長

永和區公所是新北市政府在永和區的派出機關,在中華民國政府架構中為市政府綜理區政的執行機關,上級業務監督機關為新北市政府。區長由市長任命,其任期為無任期保障。在區長、副區長及主任秘書之下,設有5課4室等9個內部單位[19]。經過2021年9月21日調整市議員選區後,永和區為新北市議會第七選區,在市議會的66席市議員中,永和區共選出3席區域市議員(不含平地原住民與山地原住民議員)[20]。永和區目前劃分為新北市第九選區的區域立法委員選舉區,現任區域立法委員為中國國民黨籍的林德福。

現今永和區行政範圍的確立,來自於1958年,將原屬中和鄉的下溪村、中溪村、頂溪村、店街村、潭墘村、秀朗村、網溪村、上溪村等8個村獨立出來,升格為永和鎮,直隸於臺北縣[21]。1979年1月1日,永和鎮改制為「永和市」[22]。2010年12月25日,臺北縣改制為直轄市,永和市改制為市轄區「永和區」,隸屬新北市。

Remove ads

- 核能安全委員會

- 台灣自來水股份有限公司北區工程處

經濟

由於永和沒有工業區或工廠,產業結構僅為商業、服務業,加上1950年代因大量外省籍軍、公、教人員遷入,人口急速增加,逐漸發展為住商混合,並成為臺北都會區的一部分。幅員不大,發展趨於飽和,目前除新店溪河堤外的高灘地之外,幾無任何較具規模的用地,經濟及建設發展非常侷限,呈現明顯的停滯老化。

- 企業

- 欣欣天然氣股份有限公司:天然氣經營業者,經營區域計有台北市文山區、新北市中和區、永和區、新店區及深坑區等五個區域,總公司位於新北市永和區永和路一段。

都市規劃

永和自中和分出前的1955年即擬定公告都市計畫。原本係根據英國埃比尼澤·霍華德所提出花園城市概念,仿效英國郊區花園城市,將英國都市近郊適應起伏地形的環狀規劃移植至永和區。這個構想中的花園城,原本擁有七個大型公園,公園佔九分之一面積,計畫人口3萬人,狹窄的道路則在公園綠地之間迂迴。

但因永和與快速發展的臺北市僅一橋之隔,戰後湧入了遠超出原先設計的人口,又因都市計畫沒有落實導致過度開發,公園預定地幾乎淪為未經合理管控的高密度住宅用地。最初設計的公園,僅一號公園一部分開發為今仁愛公園,另四號公園因在中永和分治時劃入中和而得以倖存之外,其餘綠地均被挪作學校、機關及住宅用地,形成人口密度過高,路狹人稠的擁擠狀況。

原規劃七座公園現況如下:

文化資產與歷史建築

教育

- 新北市立永和國民中學:設有管樂團

- 新北市立永平高級中學(國中部)

- 新北市立福和國民中學:設有美術班與國樂團

- 新北市永和區秀朗國民小學:曾創下金氏紀錄「人數最多的小學」

- 新北市永和區永和國民小學:永和最老的國小 設有國樂團

- 新北市永和區頂溪國民小學

- 新北市永和區網溪國民小學

- 新北市永和區永平國民小學:設有美術班

- 新北市私立及人國民小學

- 新北市私立竹林國民小學

- 新北市私立育才國民小學

- 永和分館

- 永和民權分館

- 永和忠孝圖書閱覽室

- 永和保生分館

- 永和親子圖書閱覽室 (為配合「永和新生地(大陳社區)更新單元6範圍都市更新事業案」點交流程,自2025年3月25日起將全面閉館,停止提供對外服務。)

醫療

- 天主教永和耕莘醫院

- 永和區衛生所 (秀朗路一段137號)

- 永和復康醫院 (中和路575號)

交通

由於新店溪的阻隔,古時候與臺北市的交通都是靠渡船來維繫,彼時較大的渡口是網溪渡,聯絡溪洲與臺北市,碼頭即現今之光復街底,道路兩旁遍植黃槴花,至花開時節香氣怡人。如今藉由中正橋、福和橋及永福橋等交通要道,中和區交界處幫助民眾往返臺北市與永和區兩地。

永和區與中和區雖然曾經屬於同一個行政區,但分治後道路各自命名,因此如同台灣其他相鄰的行政區,相同路名通常指不同的道路。但也有少數例外,例如兩地的中和路、中山路即為跨區共用門牌系統的道路,其中中山路之永和部分編為「一段」,中和部分編為「二段」。

比較特殊的是,中和區的永和路是通往位於華中橋西邊之中原里的一條小道,因中原里舊稱「永和庄」而得名。該道路形成已有數百年之久,與現今的永和區無關。[27]。

市道111號(中正橋/永和路/中和路)

市道111號(中正橋/永和路/中和路)

- 永和路-貫穿永和的主要道路,略呈北北東-南南西走向。北經中正橋通往台北市,南接中和路聯絡中和區,中途經過樂華夜市,本路段捷運頂溪站周邊是永和最熱鬧的商圈所在;底下有台北捷運中和線通過,亦為市道111號。

- 中和路-連接永和區與中和區鬧區的道路,為中永和的邊界道路,東南側屬中和,西北側屬永和。其中東半段底下有台北捷運中和線通過,公路編號為市道111號。

- 中正路-位於永和東側;智光商職坐落於此。

- 中山路-永和新闢的道路,是通往中和最重要的道路,比漾廣場坐落於此。

- 福和路-經永福橋連接台北市公館地區的主要道路。

- 自由街-連接本區中和路與福和路。

- 竹林路-永和區公所坐落於此,並且和永貞路、文化路連結,環繞永和一圈。

- 林森路-經福和橋連接台北市公館地區的另一條主要道路。

- 成功路-秀朗地區主要道路,有匝道可以連接上福和橋。

- 環河路-永和沿著築堤開闢的道路,新北環快沿著本路開闢。

- 得和路-起自四號公園垂直交中正路.民族路.民權路.永元路.民生路.止於成功路其上有秀朗國小。

- 永貞路-西起仁愛公園,東至竹林路、福和路口,為永和最重要的東西向幹道。

- 安樂路-為永和區與中和區的邊界道路,東側為永和,西側為中和。該路從前係永和溪州地區通往中和南勢角地區的重要道路,自從中正路建成後,因道路彎曲狹窄,失去競爭性,已降為次要道路。

- 聯營5(中和保養廠-行天宮)

- 聯營207(內湖調度站-南勢角)

- 聯營208(中和-大直)

- 聯營208直達車(中和-大直)

- 聯營208區間車(中和-公館)

- 聯營214(中和-內湖)

- 聯營214直達車(中和-松山機場)

- 聯營227(三重-永和)

- 聯營254(大鵬新城-民生社區)

- 聯營254區間車(大鵬新城-捷運公館站)

- 聯營262(德霖學院-民生社區)

- 聯營262區間車(中和-民生社區)

- 聯營297(中和-中山市場)

- 聯營304重慶線(故宮-永和)

- 聯營304承德線(故宮-永和)

- 聯營311(中和-松山)

- 聯營311區間車(中和-捷運公館站)

- 聯營670(華夏科大-台北車站)

- 聯營672(大鵬新城-民生社區)

- 聯營672區間車(大鵬新城-捷運公館站)

- 聯營688(建國北路-中和成功路)

- 950(中和-內湖科學園區)

內科通勤專車

南軟通勤專車

休閒旅遊

- 新北市永和區國父紀念館

文學中的永和

注釋

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads