热门问题

时间线

聊天

视角

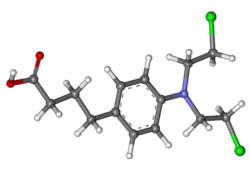

苯丁酸氮芥

化合物 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

苯丁酸氮芥(英語:Chlorambucil)以Leukeran(瘤可寧)等商品名於市場上銷售,是一種化學治療藥物,用於治療慢性淋巴細胞白血病 (CLL)、霍奇金淋巴瘤和非霍奇金氏淋巴瘤。[1]此藥物對於CLL是首選治療藥物。[2]苯丁酸氮芥透過口服方式給藥。[2]

使用後常見的副作用有骨髓抑制。[2]嚴重的副作用有升高未來罹患癌症的風險、不孕症和過敏反應。[2]個體於懷孕期間使用通常會對胎兒造成傷害。[2]此藥物屬於烷化劑(能與癌細胞DNA結合,導致其死亡的一類藥物)藥物家族。[2]它經由阻斷癌細胞DNA和RNA的形成而發揮作用。[2]

苯丁酸氮芥於1957年被美國食品藥物管理局(FDA)批准用於醫療用途。[2]它已被世界衛生組織基本藥物標準清單納入。[3][4]此藥物最初於第一次世界大戰後的研究而發現芥子毒氣對某些癌細胞具有殺傷作用,而開始研究,最終以氮取代芥子毒氣成分中的硫,以氮芥類形式製成。[2]

Remove ads

醫療用途

因為大多數患者對苯丁酸氮芥的耐受性良好,目前藥物主要是用於治療慢性淋巴細胞白血病,但用於年輕病患治療此病症的一線藥物已大部分被氟達拉濱取代。[5]此藥物可用於治療某些類型的非霍奇金氏淋巴瘤、瓦爾登斯特倫巨球蛋白血症、紅血球增多症、滋養細胞腫瘤和卵巢癌。此外,它還被用作免疫抑制劑,用於治療各種自體免疫性疾病和發炎性疾病,例如腎病症候群。

副作用

使用苯丁酸氮芥最常見的副作用包含有骨髓抑制(貧血、嗜中性白血球低下、血小板減少症)。但這類副作用於停藥後通常可逆轉。苯丁酸氮芥與其他形式癌症的發生有關聯,此與使用其他許多烷化劑藥物的結果類似。

使用此藥物產生較不常見的副作用有:

由於使用此藥物有發生嚴重副作用的可能:升高未來罹患癌症的風險、不孕症和過敏反應,FDA要求在藥物包裝上加註黑框警告。 [6]

禁忌症

對苯丁酸氮芥先前曾產生抗藥性或過敏的患者禁用此藥物。由於可能存在與其他烷化劑發生交叉過敏反應(皮疹),因此對其他烷化劑過敏的患者也應慎用。[7]

與其他藥物交互作用

在眾多交互作用中,包括:

與阿巴西普合用時,不良反應的風險或嚴重性可能會增加、與阿昔單抗合用時,出血的風險或嚴重性可能會增加及與阿西諾庫馬羅爾與合用時,出血的風險或嚴重性可能會增加。等等。[8]

藥理學

苯丁酸氮芥透過干擾癌細胞DNA複製和破壞癌細胞的DNA來產生抗癌作用。 DNA損傷後會誘導細胞週期停滯,並因細胞質p53(一種腫瘤抑制蛋白)的積累和隨後的Bcl-2相關X蛋白(一種細胞凋亡促進劑)活化而導致細胞凋亡。[9][10][11]

苯丁酸氮芥在細胞週期的所有階段會烷化並交聯DNA,通過與雙螺旋DNA生成三種不同的共價加合物,誘導DNA發生損傷。[12][13][14]

- 烷基基團與DNA基底連接,導致DNA在修復酶嘗試替換烷基化基質時被片段化,阻止在受影響的DNA中進行DNA合成及RNA轉錄。

- 通過形成交聯而導致DNA損傷,而阻止DNA分離以進行合成或轉錄。

- 誘導核苷酸錯配,導致突變。

苯丁酸氮芥殺死腫瘤細胞的確切機制尚未被完全了解。

一項最近的研究顯示苯丁酸氮芥可被人類穀胱甘肽S-轉移酶 Pi (GST P1-1) 解毒,這種酶在癌組織中通常會過度表達(如產生更多的數量)。[15]

因為苯丁酸氮芥是種親電體,其與GST P1-1結合後反應性會降低,導致藥物對細胞的毒性變小,降低藥物效果。

如上所示,苯丁酸氮芥在 hGSTA 1-1(GST P1-1的同工酶)的催化下與穀胱甘肽反應,形成苯丁酸氮芥單穀胱甘肽衍生物。

化學

歷史

醫界人士於第一次世界大戰期間觀察到曾暴露於芥子毒氣的軍人會發生白血球數減少的現象,[16]而開始著手由芥子毒氣開發出氮芥類物質 - 芥子毒氣物質可抑制癌細胞的生長,但毒性太大,無法用於人體,美國藥學家阿爾弗雷德·吉爾曼推測,將該物質的親電子性降低,使其對富電子基團發揮高度化學反應,可因此獲得毒性較小的藥物。阿爾弗雷德·吉爾曼用氮交換硫來製備親電性較低的類似物,即氮芥類物質。[17]

氮芥類物質於1946年首次引入臨床使用,具有可接受的人類治療指數(即治療效果與副作用平衡)。[18]藥廠首先開發出脂肪族芥子類藥物,如鹽酸氮芥(雙(2-氯乙基)甲胺),至今仍在臨床上使用。

在1950年代,苯丁酸氮芥等芳香族芥子類藥物因毒性較脂肪族氮芥子類藥物為低而被引入,這是因為芳香族芥子類藥物的電親性較低,與DNA的反應速度較慢,因此對正常細胞的傷害較小。此外,這些藥物可用口服方式給藥,比之前的靜脈注射方式更為方便。

苯丁酸氮芥最早由研究人員Everett等人成功合成。[9]

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads