热门问题

时间线

聊天

视角

矽穿孔

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

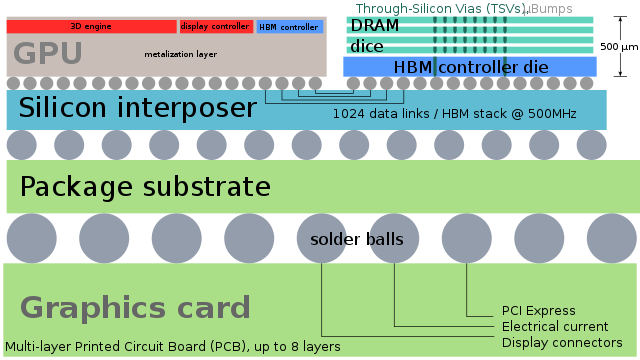

矽通孔(英語:Through Silicon Via,常簡寫為TSV,也稱做矽穿孔)在電子工程領域是一種穿透矽晶圓或晶片的垂直電連接。TSV是區分3D封裝和3D IC的直接方法,如果使用TSV形成互連,則歸類為3D IC,否則為3D封裝。TSV是一種高性能的互聯技術,可作為打線接合和倒裝晶片的替代方案,用於構建3D封裝和3D IC。與層疊式封裝等替代方案相比,TSV提供更高的互聯密度和元件密度,並能顯著縮短連接長度。

分類

根據製造製程的不同,TSV可分為三類:前通孔TSV在元件(如電晶體、電容器、電阻器等)圖案化前(前端製程,FEOL)製備;中通孔TSV在元件圖案化後、但在金屬層(後端製程,BEOL)製備前完成;後通孔TSV則是在BEOL製程之後(或期間)製備。[1][2]中通孔TSV目前廣泛應用於先進的3D IC以及中介層堆疊。[2][3]

前端製程中的TSV需要在電子設計自動化(EDA)和製造階段加以精確考量,因為TSV會在FEOL層引發熱-機械應力,從而影響電晶體-電晶體邏輯的性能。[4]

應用

CMOS圖像感測器(CIS)是率先大規模應用TSV技術的場景之一。最初的CIS應用中,TSV被用於圖像感測器晶圓的背面,用以實現互聯、消除打線接合,並縮小封裝體積、提高互聯密度。隨著背照式感光元件的發展,引入了晶片堆疊技術,重排透鏡、電路和光電二極體的順序,使得光線首先照射到光電二極體,再經過電路。這一技術通過翻轉光電二極體晶圓並對背面進行減薄,再採用氧化物直接鍵合的方式將其粘接到讀取電路層上,外圍則利用TSV進行互聯。[5]

3D 封裝(如系統級封裝、多晶片模組等)由兩個或多個晶片垂直堆疊構成,以節省空間和/或提升連接能力。IBM的矽載板封裝技術則採用不同方案,不堆疊晶片,而是使用含TSV的載板連接多個晶片。在多數3D封裝中,晶片間通過邊緣接線連接,這種方式略微增加了封裝的尺寸,通常還需要一個額外的中介層。而在一些新型3D封裝中,TSV替代了邊緣接線,直接在晶片體內實現垂直連接,從而不增加封裝長度和寬度。由於無需中介層,採用TSV的3D封裝也可以更為扁平。該技術有時也被稱作TSS(Through-Silicon Stacking或Thru-Silicon Stacking)。

三維積體電路(3D IC)是一種通過堆疊多個矽晶圓和/或晶片並進行垂直互聯,使其作為單一元件運行的積體電路。藉助TSV技術,3D IC可以在較小的「占地面積」內集成大量功能。堆疊內的元件可以是異構的,例如在一個晶片中集成互補金屬氧化物半導體邏輯、DRAM和III-V材料。此外,元件內部關鍵電路徑得以大幅縮短,從而提高運行速度。3D Wide I/O DRAM內存標準(JEDEC JESD229)在設計中就包含了TSV技術。[6]

TSV是一種讓3D IC封裝遵循摩爾定律(Moore's Law)的互連技術,TSV可堆疊多片晶片,其設計概念來自於印刷電路板(PCB),在晶片鑽出小洞(製程又可分為先鑽孔及後鑽孔兩種,Via First, Via Last),從底部填充入金屬,矽晶圓上以蝕刻或雷射方式鑽孔(via),再以導電材料如銅、多晶矽、鎢等物質填滿。此一技術能夠以更低的成本有效提高系統的整合度與效能。

TSV技術在3D封裝和3D IC中具有重要應用,對於跨入3D IC相當具有優勢。2006年4月,韓國三星表示已成功將TSV技術應用在「晶圓級堆疊封裝」(Wafer level process stack package, WSP)NAND Flash堆疊的技術堆疊八個2Gb NAND Flash晶片,以雷射鑽孔打造出TSV製程,高度是0.56mm。2007年4月三星公佈其以WSP技術應用在DRAM的產品,共堆疊了4顆512Mb的DRAM晶片。到目前為止,晶片商採用矽穿孔技術的商業行為有限,僅有CMOS(CIS)影像感測器、MEMS等少數幾種。

Remove ads

歷史

TSV概念的起源可追溯至威廉·肖克利於1958年提交並於1962年獲得授權的專利「Semiconductive Wafer and Method of Making the Same」,[7][8]該技術後來由IBM的研究人員Merlin Smith和Emanuel Stern進一步發展,並於1964年申請、1967年獲批了專利「Methods of Making Thru-Connections in Semiconductor Wafers」,[9][10]後者描述了一種通過矽片蝕刻孔洞的方法。[11]TSV最初並非為三維集成而設計,但基於TSV的第一批3D晶片在1980年代後期被發明。[12]

第一批採用TSV製程製造的三維積體電路(3D IC)堆疊晶片誕生於1980年代日本。日立製作所於1983年提交了日本專利,隨後富士通於1984年提交專利。1986年,富士通提交了一項描述使用TSV的堆疊晶片結構的日本專利。[13]1989年,東北大學的小柳光正(Mitsumasa Koyonagi)率先開發出使用TSV進行晶圓對晶圓鍵合的技術,並用於製造3DLSI晶片。[13][14][15]1999年,日本超級先進電子技術協會(ASET)啟動了名為「高密度電子系統集成技術研發」的項目,資助基於TSV的3D IC晶片研發。[13][16]東北大學的小柳研究團隊在1999年利用TSV技術製造了三層堆疊的圖像感測器晶片,2000年製造了三層內存模塊,2001年製造了三層人工視網膜晶片,2002年製造了三層微處理器,並於2005年製造了十層內存晶片。[14]

1997年,由弗勞恩霍夫協會與西門子組成的研究團隊(成員包括Peter Ramm、D. Bollmann、R. Braun、R. Buchner、U. Cao-Minh、Manfred Engelhardt和Armin Klumpp)開發了晶片間通孔(ICV)方法,[17]這是一種TSV製程的變體,後來被稱為SLID(固液互擴散)技術。[18]

「矽通孔」(through-silicon via,TSV)一詞由Tru-Si Technologies的研究人員Sergey Savastiouk、O. Siniaguine和E. Korczynski在2000年提出,他們提出了一種用於3D晶圓級封裝(WLP)解決方案的TSV方法。[19]

採用TSV的CMOS圖像感測器於2007年至2008年間被東芝、Aptina和意法半導體等公司商業化,其中東芝將其命名為「Through Chip Via」(TCV)技術。基於TSV的3D堆疊隨機存取存儲器(RAM)最早由爾必達存儲器商業化,該公司於2009年9月開發出首個8GBDRAM模塊(由四顆DDR3SDRAM晶片堆疊而成),並於2011年6月發布。台灣積體電路製造於2010年1月宣布採用TSV技術生產3D IC。[20]2011年,SK海力士推出基於TSV的16GB DDR3 SDRAM(40納米級),[21]三星電子於9月推出基於TSV的3D堆疊32GB DDR3(30納米級)產品,並於10月與美光科技共同宣布TSV基礎的混合內存立方體(HMC)技術。[20]2013年,SK海力士製造出首個基於TSV的高帶寬內存(HBM)模塊。[21]中通孔(via middle)技術由IMEC開發,並由Eric Beyne提出,其在成本與互連密度之間提供了最佳權衡。該技術起初獲得高通支持,後來也得到NVIDIA、賽靈思和Altera的支持,這些公司希望通過堆疊(而非縮放)增加晶片上的內存容量,以挑戰英特爾的領先地位。

Remove ads

相關

參考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads