热门问题

时间线

聊天

视角

美國領地

美国行政区划的一种分类 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

美國領地(英語:Territories of the United States),亦稱美國屬地或準州,是由美國聯邦政府管理的次國家行政區劃和附屬領地。與美國的州和印第安人保留地不同,領地並不具備主權。各州擁有與聯邦政府分離的主權,而經聯邦政府承認的印第安人部族則以「從屬的主權國家」身份享有有限的部落自治權。美國的領地則由國會通過《組織法》設立,並依照是否被合併和是否建立有組織政府加以分類。領地處於美國的主權範圍之內,但在法律和行政適用上,它們既屬於美國,卻又不完全等同於美國本土。特別是未併入的領地,不被視為美國不可分割的一部分,《美國憲法》僅在部分範圍內適用於這些地區。為了維護原住民的治理方式、土地所有權與文化,一些領地選擇不通過《組織法》實現合併,從而保持自身的獨特性。

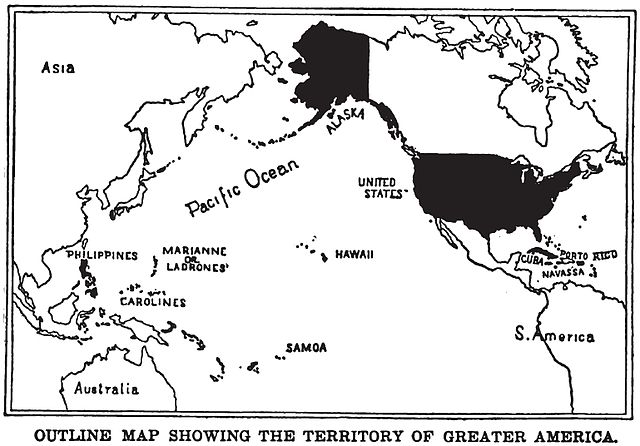

目前,美國在加勒比海地區管理三個領地,在太平洋地區管理十一處領地。其中,美屬薩摩亞、關島、北馬利安納群島、波多黎各以及美屬維京群島是常住人口聚居的未合併領地,其餘九處為無人定居的島嶼、環礁和礁石,而該九處中只有帕邁拉環礁被歸類為合併領地。此外,美國對巴霍努埃沃淺灘和塞拉尼拉淺灘提出主權聲索,但實際上由哥倫比亞管轄。歷史上,美國領地制度是為了管理新獲得的土地而設立的,多數領地最終走向建州。最近一個由領地轉為州的案例是夏威夷,它在1959年8月21日正式成為美國的一個州。

在政治與經濟層面,美國領地的發展水準普遍低於本土與夏威夷。根據2012年的數據,領地的電信和基礎設施普遍落後於美國大陸和夏威夷,貧困率也普遍高於各州。一些領地仍然保有集體或信託形式的土地所有制,繼續使用原住民語言,並保持傳統文化習俗。這些文化特徵在全面納入美國體系後可能難以延續,因此領地居民在與美國的關係上採取了不同的策略,有的傾向於更緊密地融入美國,有的則希望儘可能保持獨立。雖然處於美國主權之下,這些領地的居民在政治權利上仍有局限。他們不能在美國總統選舉中投票,在眾議院也僅有無表決權的代表。

Remove ads

法律地位

在美國的政治與法律體系中,領地的概念有其獨特的地位。根據1789年生效的《美國憲法》第四條第三節的領地條款(Territorial Clause),賦予國會全面的權力來管理屬於聯邦主權下但未歸入任何州或聯邦特區的土地。根據是否通過國會頒布的《組織法》建立自治政府,美國領地被區分為「有組織建制領地」(organized territory)與「無組織建制領地」(unorganized territory)兩類。同時,根據是否被視為美國不可分割的一部分,領地又被劃分為「合併領地」(incorporated territory)和「未合併領地」(unincorporated territory)。這種雙重分類決定了領地在法律地位、自治程度和未來發展上的不同方向。

所謂「建制領地」,是指國會通過《組織法》賦予其一定程度自治權並設立正式地方政府的地區。這些領地在《美國憲法》的框架下享有一定程度的自治權,通常會設有地方立法機關和行政長官,並通過地方選舉產生。在這種情況下,領地的居民在政治生活中能夠參與地方治理,並在一定範圍內享有類似州居民的自治權利。

《組織法》的前身是於1787年7月13日由邦聯議會通過的《西北法令》,它是美國歷史上第一部為領地治理提供法律框架的法案。該法令為西北領地的治理奠定了基礎,西北領地包括現今的俄亥俄、印第安納、伊利諾、密西根、威斯康辛以及明尼蘇達的一部分。《西北法令》首次為領地建立了系統的治理結構,包括行政、司法和立法機關,並規定了領地向州地位過渡的程序(如人口達到一定數量後可申請成為州)。《西北法令》在當時並未被稱為《組織法》,這個術語是後來用於描述為領地提供治理框架的類似法案。儘管如此,歷史學家和法律學者普遍認可《西北法令》作為第一部實質上的《組織法》。

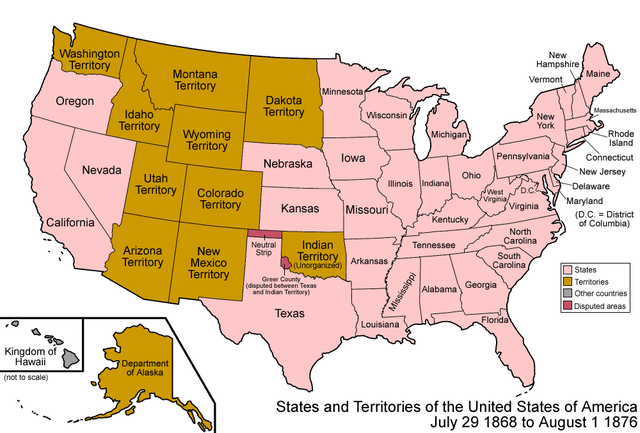

在歷史上,美國大部分通過戰爭、條約和購買而獲得的土地,都會在建州之前經歷建制領地階段。例如1854年的《堪薩斯–內布拉斯加法》建立了堪薩斯領地與內布拉斯加領地,使該地區重新獲得了有組織建制的政府。此外,達科他領地、新墨西哥領地等,都曾是典型的建制領地。多數建制領地最終成為了州。歷史上,美國的50個州之中,有31個曾經是建制領地的一部分,它們通常在人口增長和社會發展達到一定程度後,便會申請並被批准加入聯邦成為州。然而也存在例外,例如加利福尼亞在1848年美墨戰爭結束後併入美國,但從未經歷有組織建制領地的階段,而是直接在1850年成為州。肯塔基州、緬因州與西維吉尼亞州是從既有州分離出來,而德克薩斯州與佛蒙特州在加入聯邦之前則是事實上的獨立政體。現代美國的主要有人口的領地除了美屬薩摩亞外大多屬於建制領地,例如關島、波多黎各、北馬利安納群島和美屬維京群島都設立了地方議會和政府機關。

與此相對,未建制領地是指那些雖然處於美國主權之下,但未通過《組織法》建立正式地方政府的地區。「未建制領地」在歷史上有兩種用法:一種是指剛被併入美國但尚未建立有組織政府的地區,例如路易斯安那購地後到設立奧爾良領地和路易斯安那特區之前的階段;另一種情況是指原本屬於已建制領地的一部分,但因部分地區已建州而剩餘部分暫時成為「未建制領地」。例如在1821年密蘇里建州後,餘下的密蘇里領地東南部在其後數年間處於無建制狀態。

這種制度安排在美國西進擴張的過程中屢見不鮮。1854年,堪薩斯州和內布拉斯加州的成立使得印第安領地成為大平原地區唯一未建制的領地。1858年,明尼蘇達領地西部在明尼蘇達建州後被遺留下來,直到1861年才被納入達科他領地。1890年,印第安領地西部被設為俄克拉荷馬領地,東部仍然保持無組織建制,直到1907年兩部分合併成為俄克拉荷馬州。阿拉斯加在1867年自俄羅斯購入後,最初為無組織建制狀態,至1884年才設立阿拉斯加特區,1912年正式成為阿拉斯加領地。夏威夷在1898年被美國吞併後,也經歷了兩年的無建制階段,直到1900年才被編為夏威夷領地。

Remove ads

在美國的憲政體制中,合併領地是指在法律上被視為美國整體一部分的地區,而最高法院的一系列判例則確立了「合併領地」(incorporated territory)與「未合併領地」(unincorporated territory)的區分。合併領地是指適用於美國司法裁判權的特定地區,意味著《美國憲法》在該地的效力與在一個州內完全相同,全部條款均適用於當地政府與居民,包括公民權利和陪審團審判等[2]。夏威夷領地和阿拉斯加領地都曾是合併領地,但自夏威夷和阿拉斯加在1959年成為州後,位於太平洋的帕爾米拉環礁便成為美國至今唯一的合併領地。帕爾米拉環礁作為美國的海外領土,既不屬於任何一個州(包括夏威夷州,儘管地理上靠近),也不屬於聯邦特區。帕爾米拉環礁由美國聯邦政府直接管轄,具體由內政部下屬的魚類及野生動物管理局管理,作為國家野生動物保護區的一部分。

與之相對,未合併領地在法律上不被視為美國的組成部分,《美國憲法》僅在部分範圍內適用,只有基本權利受到憲法保障,其他憲法規定則需視國會立法、司法裁定以及當地的傳統與法律而定[3]。這種差異在很大程度上決定了這些地區與美國本土的政治、法律及社會關係。這類領地通常保有一定的文化與法律特殊性。例如今天的美屬薩摩亞、關島、北馬利安納群島、波多黎各與美屬維京群島,雖然都有人口長期居住並建立了地方自治機關,但嚴格意義上均屬於未合併領地。其中除美屬薩摩亞外,其餘四個領地均屬於建制領地;美屬薩摩亞則因未通過《組織法》確立完整的自治制度,被視為未合併且無建制的特殊案例。除此之外,那些沒有常住居民的島嶼、環礁和礁石多屬未合併、無建制領地。

未合併領地制度的確立源自19世紀末期的領土擴張。當時,美國在美西戰爭後獲得了包括波多黎各和菲律賓在內的一系列新領地。為了在不完全賦予公民權與憲法保障的情況下進行治理,最高法院創造了「未合併領地」的司法概念。這種制度允許國會在稅收與福利方面對領地實施與本土不同的安排,這些制度往往具有歧視性和保護主義色彩,相當於在經濟層面對領地進行單獨管控。這種安排在當時被視為臨時措施,但隨著時間推移,逐漸成為一種長期存在的制度性安排。這種法律安排在實施過程中造成了居民政治權利的局限,也使得部分學者與政治人物認為這些地區具有「殖民地」的性質。由於《憲法》的適用範圍依賴國會立法與司法裁定,未建制領地的居民往往處於一種不完全的法律保護狀態之下。

歷史上,美國最高法院和聯邦法院通過一系列判例逐漸確立並解釋了領地在憲法框架下的法律地位。這些判例不僅塑造了美國對海外領地的治理方式,也在根本上決定了領地居民在憲法權利和政治參與上的範圍。

在1901年至1905年的「島嶼案例」(Insular Cases)中,最高法院首次系統性地討論了美國新近獲得的海外領地應當如何適用憲法。法院裁定,《美國憲法》「依其本身效力」完全適用於大陸上的合併領地,例如當時的阿拉斯加與夏威夷。然而,對於未合併領地,《憲法》僅在部分方面適用。這一系列判例形成了所謂的「領地合併學說」(doctrine of territorial incorporation),明確區分了合併領地與未合併領地,從而使關島、波多黎各以及當時仍屬美國的菲律賓在法律地位上與合併領地存在差別。

其中最著名的案件是1901年的唐斯訴比德韋爾案(Downes v. Bidwell)。在這一案件中,法院裁定憲法不完全適用於未合併領地,理由是這些地區居住著「異族」(alien races)。這一表述不僅反映了當時的殖民心態,也為未合併領地在法律上處於「部分美國」的狀態提供了依據。這一先例長期影響著波多黎各、美屬薩摩亞、關島等地居民的憲法權利。

美國在1856年通過《鳥糞島法》,開始獲得一批海外島嶼和環礁,但直到1898年美西戰爭結束,美國才通過《巴黎條約》大規模獲得包括波多黎各和菲律賓在內的新領地。最高法院在1922年的巴爾扎克訴波多黎各人民案(Balzac v. People of Porto Rico)中進一步明確了未合併領地的特殊地位。法院指出,設在波多黎各的聯邦地區法院並非《憲法》第三條下設立的真正聯邦法院,而是依據《憲法》第四條第三款賦予國會的「領地條款」所創建的領地法院。雖然它的管轄權在表面上與真正的聯邦法院相似,但性質上僅是國會出於治理需要而設立的機關。這一判決再次確認,未合併領地在憲法體系中處於一種模糊和附屬性的地位。

1966年,國會將波多黎各地區法院改設為《憲法》第三條下的聯邦地區法院,這使波多黎各在司法制度上有別於其他未合併領地。時任法官古斯塔沃·赫爾皮(Gustavo Gelpí)甚至認為,波多黎各的法律地位已經隨著國會的反覆立法而從「未合併」演變為「合併」,因此國會必須向波多黎各居民全面提供憲法保障,但這一觀點未獲最高法院確認。關於「合併」的標準,最高法院在巴爾扎克訴波多黎各人民案中曾指出,如果國會意在將某一領地納入聯邦,應當通過明確宣告,而不是僅憑推論。換言之,只有國會的明文規定或強烈暗示,才能改變領地的法律地位。這一標準導致波多黎各、關島等地在長時間內始終被維持在「未合併」的位置。

近幾十年,美國法院圍繞領地居民的公民權與選舉權問題作出了多項裁決。2015年,哥倫比亞特區聯邦上訴法院在圖阿瓦訴美國案(Tuaua v. United States)中裁定,美屬薩摩亞人不享有出生公民權,認為《憲法》第十四修正案的公民權條款不適用於未合併領地。2016年,最高法院拒絕受理上訴,維持了該裁決。

2018年,第七巡迴上訴法院在塞戈維亞訴美國案(Segovia v. United States)中裁定,曾在伊利諾州登記的選民若遷居至波多黎各、關島或美屬維京群島,不得作為「海外選民」繼續投票,而北馬利安納群島與美屬薩摩亞的居民則仍可享有這一權利。同年十月,最高法院拒絕審理該案,維持了原判。

2021年,第十巡迴上訴法院在菲蒂塞馬努訴美國案(Fitisemanu v. United States)中以2比1的票數裁定,美屬薩摩亞人同樣不享有憲法保障的出生公民權。法院援引唐斯訴比德韋爾案的先例,認為無論憲法文本還是最高法院的既有判例,都未要求為美屬薩摩亞人提供自動的出生公民權。最高法院隨後拒絕受理此案。

2022年,在美國訴瓦埃洛·馬德羅案(United States v. Vaello Madero)中,最高法院確認國會有權為領地制定與本土不同的稅收與福利政策。但在協調意見過程中,大法官戈蘇奇明確表示「島嶼案件」應當在適當的時候被推翻,稱這些判例「建立在腐朽的基礎之上」,是「可恥的」。反對意見的大法官同樣批評這些判例的正當性,認為其根源是殖民主義與種族主義。

從法律學者的角度看,島嶼案件所確立的未合併領地地位,使這些地區陷入一種「懸而未決」的狀態。雖然它們無可爭議地處於美國主權之下,但在憲法適用和政治權利上卻不完全等同於本土。正如哥倫比亞大學法學教授克里斯蒂娜·龐薩所指出的,未合併領地「毫無疑問屬於美國主權範圍,但在某些法律目的上被視為美國的一部分,而在其他方面卻不是」。這種模糊的地位,尤其是在公民權條款上的適用問題,至今仍未得到最終解決。

Remove ads

現今的美國領地

美國目前有五個長期有人定居的領地,分別是加勒比海地區的波多黎各和美屬維京群島,以及太平洋地區的關島、北馬利安納群島和美屬薩摩亞。其中,美屬薩摩亞位於南半球,而其他四個領地則位於北半球。截至2020年,這五個領地的總人口約為362萬,其中九成以上居住在波多黎各,使其成為最主要的人口聚集地[4][5]。

五個領地各自的首府分別是美屬薩摩亞的帕果帕果、關島的阿加尼亞、北馬利安納群島的塞班島、波多黎各的聖胡安,以及美屬維京群島的夏洛特阿馬利亞[6]。目前的總督分別是普拉·尼科勞·普拉(美屬薩摩亞)、盧·萊昂·格雷羅(關島)、大衛·阿帕唐(北馬利安納群島)、詹妮弗·岡薩雷斯-科隆(波多黎各)和小阿爾伯特·布賴恩(美屬維京群島)。

Remove ads

在政治體制上,每個領地都實行地方自治,設有行政、立法和司法三權分立架構,並由當地選民選舉總督和立法機關。同時,每個領地都會向美國眾議院派遣一名無投票權的代表,其中波多黎各的代表被稱為「居民代表」。這些代表雖然不能在眾議院全體表決中投票,但擁有提出法案、在議場發言、參與委員會事務並在委員會中投票的權利。他們同樣享有國會議員的辦公室與人員編制,還可以推薦本地學生進入美國陸軍、海軍、空軍和商船學院。

在第119屆美國國會中,各領地的代表分別是來自美屬薩摩亞的阿穆阿·阿瑪塔·拉德瓦根(共和黨)、來自關島的詹姆士·莫伊倫(共和黨)、來自北馬利安納群島的金伯琳·金·海因茲(共和黨)、來自波多黎各的巴布羅·埃爾南德斯·里韋拉(人民民主黨,屬民主黨陣營)以及來自美屬維京群島的斯泰西·普拉斯凱特(民主黨)。和哥倫比亞特區的眾議員代表一樣,這些領地的代表沒有參議院席位,也無法在眾議院最終投票。

在美國總統選舉制度中,這些領地居民雖不能在大選中投票,但可以參加政黨初選。美國兩大政黨在四年一度的全國代表大會中,會吸納來自領地的代表參與總統候選人的提名投票。因此,美國公民在這些領地能參與初選,卻無法在大選中投票選舉總統。

在國籍與公民身份方面,出生在波多黎各、美屬維京群島、關島和北馬利安納群島的人自動獲得美國公民身份,而居住在這些領地的外籍人士則可以通過入籍程序成為美國公民。與此不同的是,美屬薩摩亞的居民在出生時獲得的是「美國國民」(U.S. nationality)身份而非「美國公民」,除非其父母之一是美國公民。這一制度安排源於美屬薩摩亞人民長期以來的選擇,他們擔心全面的出生公民權會影響到當地的土地所有制、傳統治理方式以及原住民文化的延續。美國國民雖然沒有公民身份,但可以持有美國護照,並且可以自由遷居到美國本土及其他州份。然而,他們若想成為美國公民,必須像外國人一樣通過入籍程序,並且只能在美屬薩摩亞以外的美國領土或本土申請。另一方面,居住在美屬薩摩亞的外籍人士則無法申請美國公民或美國國民身份。

Remove ads

在社會福利方面,補充保障收入(SSI)只適用於北馬利安納群島。2019年,美國一名聯邦法官曾裁定,聯邦政府拒絕向波多黎各居民提供補充保障收入福利的做法違憲。然而,這一判決後來被美國最高法院推翻,確認聯邦政府可以在社會福利項目中排除領地居民。最高法院在裁決中指出,由於這些島嶼居民大多不繳納聯邦所得稅,因此存在合理理由將其排除在相關福利之外。

美屬薩摩亞在五個領地中具有特殊性,它不僅擁有獨立於美國的移民制度,還保留了一種獨特的土地制度。當地90%的土地屬於共有制,由傳統的首領體系「法阿馬他伊」以集體的方式管理,代表社群或村落持有土地。這種制度深深植根於薩摩亞的社會和文化傳統,被視為維護原住民生活方式的重要基礎。

無人定居的島嶼領地由一系列小型島嶼、環礁與暗礁組成,大多位於太平洋地區,少數分布在加勒比海。這些島嶼被歸類為「美國本土外小島嶼」,在行政上並不屬於任何州,也沒有永久性居民。主要的島嶼包括位於太平洋的貝克島、豪蘭島、賈維斯島、強斯頓環礁、金曼礁、中途島環礁、巴美拉環礁以及威克島,同時在加勒比海地區還包括納瓦薩島,以及美國聲稱擁有主權但實際由哥倫比亞控制的巴霍努埃沃淺灘與塞拉尼拉淺灘。

這些島嶼大多數處於無人居住的狀態,只有少數因科研或軍事目的而設有常駐人員。巴美拉環礁是唯一的「合併領地」,它是一個由大約50個小島組成的群島,面積約1.56平方英里(4平方公里),位於檀香山以南約1,000英里(1,600公里)。帕邁拉環礁曾屬夏威夷王國及隨後的夏威夷共和國,美國在1898年吞併夏威夷共和國、設立夏威夷領地時,帕邁拉環礁與其他夏威夷島嶼一起成為美國合併領地。但在1959年夏威夷成為州時,帕邁拉環礁被明確從夏威夷州分離出來,繼續作為合併領地,但沒有單獨的行政組織法。巴美拉環礁的人口則在4至20人之間浮動,成員多為自然保護協會與野生生物研究人員。

中途島環礁曾有約40名居民,主要為美國魚類及野生動物管理局的工作人員以及相關服務提供者。威克島則因軍事用途而駐有大約100人,包括美軍人員與平民雇員。這些有限的人口使得這些島嶼在嚴格意義上仍屬於無人定居地帶,其存在主要服務於戰略防務與生態研究。貝克島、豪蘭島、賈維斯島、強斯頓環礁、金曼礁及威克島這六個未合併領地和帕爾米拉環礁構成了太平洋島嶼遺產海洋國家紀念區。

在國際法層面,這些島嶼的歸屬問題並非全然無爭議。加勒比海的納瓦薩島長期受到海地的主權聲索[16],而太平洋中的威克島則為馬紹爾群島所主張。美屬薩摩亞的斯溫斯島同樣存在爭議,托克勞方面提出了主權要求。至於巴霍努埃沃淺灘與塞拉尼拉淺灘,目前由哥倫比亞實際管轄,但美國與牙買加均未放棄聲索。

Remove ads

歷史上的美國領地及控制地區

完整名單參看美國已通過組織法的合併領土。

- 萊恩群島(?-1979年):與英國有爭議,吉里巴斯獨立之後放棄其中8個島嶼主權要求,僅擁有其中3個島嶼分別為賈維斯島、金曼礁、帕邁拉環礁。

- 巴拿馬運河區(1903-1999年):托里霍斯-卡特條約生效後主權歸還給巴拿馬。

- 科恩群島(1914-1971年):通過布賴恩-查莫羅條約獲得99年租期但是在1970年條約廢除之後歸還給尼加拉瓜。

- 龍卡多爾島(1856-1981年):通過鳥糞島法案獲得之後再1981年9月7日因條約歸還給哥倫比亞。

- 基塔蘇埃尼奧淺灘(1869-1981年):通過鳥糞島法案獲得之後再1981年9月7日因條約歸還給哥倫比亞。

- 塞拉納淺灘(?-1981年):通過鳥糞島法案獲得之後再1981年9月7日因條約歸還給哥倫比亞。

- 菲律賓群島(1902-1935年);菲律賓自由邦(1935年-1946年):1946年完全獨立。

- 鳳凰群島(?-1979年):與英國對有爭議,吉里巴斯獨立之後放棄主權要求。

- 格陵蘭(1941年-1945年)

- 冰島(1941年-1946年)

- 奧地利和維也納的盟軍美國占領區(1945年-1955年)

- 西柏林美國占領區(1945年-1990年)

- 德國的盟軍美占區(1945年-1949年)

- 盟軍軍事政府占領土全面實行盟軍控制的義大利西西里島入侵路段於1943年,直到與義大利1943年9月停戰。AMGOT繼續在義大利的新解放區,直到二戰結束。也存在於盟國,如法國的戰鬥區。

- 的里雅斯特自由區(1947年-1954年),美國與英國共同管理的自由領地的一部分。

- 日本(1945年-1952年)

- 萊茵蘭(德國,1918年-1921年)

- 韓國(美國占領三八線以北的朝鮮半島南部,1945年-1948年)。

- 伊拉克(聯盟臨時管理當局)(2003年-2004年)

- 伊拉克綠區(2003年3月20日-2008年12月31日)

- 克利珀頓島(1944年-1945年),被占領的領土;1945年10月23日回到法國。

- 入侵和占領格瑞那達(1983年)

注釋

參考文獻

參看

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads