热门问题

时间线

聊天

视角

阿根廷,別為我哭泣 (電影)

1996年美國電影 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

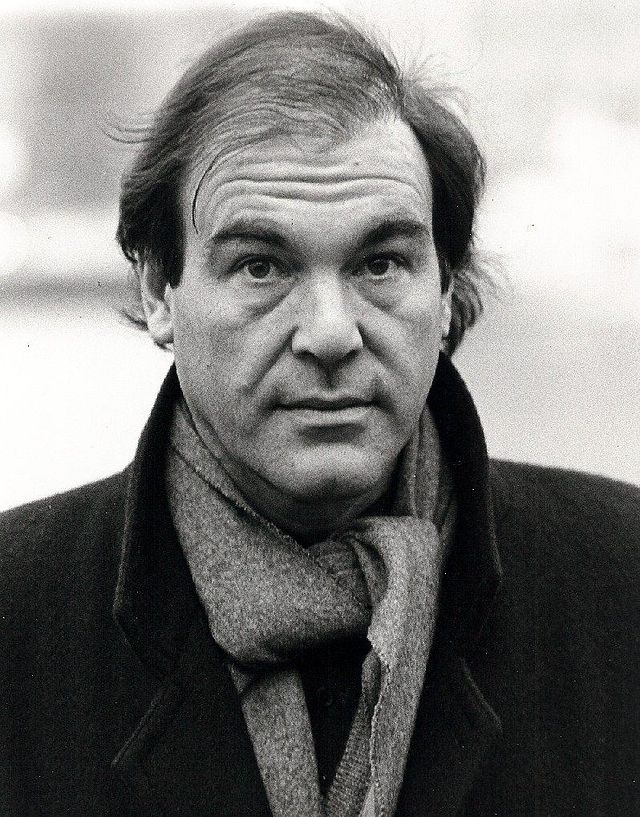

《阿根廷,別為我哭泣》(英語:Evita)是1996年的美國歌舞劇情片,與1978年同名音樂劇一樣改編自提姆·萊斯和安德魯·洛伊·韋伯1976年同名概念專輯。影片由亞倫·帕克執導,帕克與奧立佛·史東共同編劇,描繪伊娃·裴隆的短暫人生,從她如何成名並走上政壇,直到年僅33歲謝世。瑪丹娜扮演伊娃,強納森·普萊斯飾演伊娃的丈夫胡安·裴隆,安東尼奧·班德拉斯扮演片中向觀眾講述劇情的路人「徹」。

1976年的專輯發行後很快改編成音樂劇,但電影版卻深陷開發地獄超過15年,版權在多家大型製片廠間易手,多位導演和演員牽涉其中。1993年,製片人勞勃·斯蒂格伍德將電視改編版權賣給安德魯·瓦伊納,瓦伊納承諾通過旗下製片公司協同影業為電影融資,華特迪士尼影業集團通過好萊塢影片負責發行。1994年史東退出項目後,帕克同意出任編劇和導演。電影開拍約四個月前先在倫敦CTS錄音室錄製唱段和原聲帶。原聲帶作曲由帕克、萊斯和洛伊·韋伯合作完成,原創歌曲也經修改,完成譜曲後再填詞,並為電影另創新歌〈你必須愛我〉。《阿根廷,別為我哭泣》擁有5500萬美元預算,主體拍攝於1996年2月開始,同年五月結束。取景地點包括布宜諾斯艾利斯、布達佩斯和謝伯頓製片廠的片場。電影在阿根廷製作期間爭議不斷,民眾擔心影片會玷污伊娃的形象,故而向演員和劇組抗議。

《阿根廷,別為我哭泣》於1996年12月14日在洛杉磯神殿禮堂首映,好萊塢影片先安排電影在部分城市放映,之後幾周再逐漸擴大上映範圍。1996年12月25日,電影開始限量發行,次年1月10日才在全國上映,最終取得1.41億美元的全球票房成績。影片所獲評價褒貶不一,瑪丹娜的演出、音樂、服裝設計和攝影贏得讚譽,但節奏把握和導演遭遇批評。《阿根廷,別為我哭泣》獲得許多獎項肯定,〈你必須愛我〉拿下奧斯卡最佳原創歌曲獎和金球獎最佳原創歌曲,瑪丹娜獲金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角獎,影片獲金球獎最佳音樂及喜劇電影獎。

Remove ads

劇情

1952年7月26日,布宜諾斯艾利斯某電影院突然中斷放映公布突發新聞,年僅33歲的阿根廷第一夫人伊娃·裴隆剛剛去世。阿根廷舉國進入哀悼期,平民徹(Ché)走出視線對他人如此傷悲表示不可思議,聲稱要向觀眾證明伊娃「多年來一事無成」。電影接下來介紹伊娃生平,從社會底層家庭的私生子開始,直到她成為第一夫人和阿根廷民族精神領袖,徹在伊娃的故事中扮演許多不同角色。

15歲的伊娃在布宜諾斯艾利斯省城市胡寧過活,渴望能在首都擁有更好的人生。她搭上有婦之夫、探戈歌手奧古斯丁·馬加爾迪(Agustín Magaldi),說服他帶自己前往布宜諾斯艾利斯。馬加爾迪離開後,伊娃開始同其他男人交往,而且一個比一個有權有勢,她的職業包括模特兒、演員,還在電台工作。1944年聖胡安大地震後,伊娃在慈善舞會上結識胡安·裴隆上校。與伊娃交往對裴隆的民粹形象有利,兩人都來自工薪階層。裴隆的影響力不斷上升,伊娃利用電台節目竭盡全力為他搖旗吶喊,政府為阻擋裴隆的政治勢頭甚至把他投進大牢,但伊娃帶來的強大民意支持迫使政府服軟釋放裴隆。大量民眾站在裴隆和伊娃一方,裴隆贏得選舉當上阿根廷總統並迎娶伊娃,第一夫人承諾新政府一定會為赤貧階層服務。

裴隆政府成立之初,伊娃身穿隆重衣裝,享受身為第一夫人的特權。不久,她前往歐洲開始所謂的「彩虹之旅」。歐洲人民對她的到來反應不一,西班牙人民崇拜她,義大利人民罵她婊子並朝她扔東西,教皇庇護十二世送她十分微薄的小禮物。返回祖國後,伊娃創辦基金會幫助窮人。片中暗示如果第一夫人沒有這麼做,國庫將淪為裴隆主義者的私囊。

伊娃入院後得知自己已是癌症晚期患者,她謝絕出任副總統的機會並最後一次向阿根廷人民演說。伊娃自稱就像「最明亮的火焰」,所以生命才如此短暫,希望去世後丈夫能繼續前行。大量民眾聚集在總統府周圍,在燭光中守夜祈禱,希望第一夫人能夠康復,但她房間中的光亮終於熄滅,象徵她已辭世。徹來到伊娃的葬禮現場,看到棺材時驚嘆她如此短暫的一生居然能有這麼大的影響。電影最後他走向並親吻水晶棺,然後與其他人一起為第一夫人送行。

Remove ads

演員

- 瑪丹娜飾伊娃·裴隆

- 安東尼奧·班德拉斯飾徹

- 強納森·普萊斯飾胡安·裴隆

- 傑米·內爾飾(Jimmy Nail)飾奧古斯丁·馬加爾迪

- 維多利亞·蘇斯(Victoria Sus)飾多娜·胡安娜·伊巴爾古倫(Doña Juana Ibarguren)

- 朱利安·利特曼(Julian Littman)飾胡安西托·杜阿爾特(Juancito Duarte)

- 歐嘉·梅雷迪斯(Olga Merediz)飾比安卡·杜阿爾特(Bianca Duarte)

- 勞拉·帕拉斯(Laura Pallas)飾艾麗莎·杜阿爾特(Elisa Duarte)

- 朱莉婭·沃斯利(Julia Worsley)飾埃爾敏達·杜阿爾特(Erminda Duarte)

- 彼得·多卡普(Peter Polycarpou)飾多明哥·梅坎特(Domingo Mercante)

- 加里·布魯克(Gary Brooker)飾胡安·阿蒂利奧·布拉穆利亞(Juan Atilio Bramuglia)

- 安德莉亞·可兒(Andrea Corr)飾胡安的情婦

- 亞倫·帕克飾備感折磨的電影導演

- 彼得·休斯飾弗朗西斯科·佛朗哥將軍

Remove ads

製作

1976年,提姆·萊斯和安德魯·洛伊·韋伯發行通唱概念專輯《艾薇塔》(Evita),詳細介紹伊娃·裴隆生平。導演亞倫·帕克與兩人的經紀人大衛·蘭德(David Land)見面,詢問兩位音樂家是否有意製作電影版,得知萊斯和洛伊·韋伯打算先用專輯的原創歌詞完成舞台劇版本[6]。1978年6月21日,西區劇院原創劇作《艾薇塔》在愛德華王子劇院上演並持續到1986年2月18日[7]。百老匯製作版於1979年9月25日在曼哈頓第53街的百老匯劇院上演,經過先後17次預演和1567場演出於1983年6月26日謝幕[8]。西區劇院製作人勞勃·斯蒂格伍德(Robert Stigwood)希望帕克執導電影版,但帕克此時剛拍完《名揚四海》(1980年),不願連拍兩部歌舞片,所以沒有接受[6]。

《艾薇塔》的電影改編版權陷入眾多知名電影製片廠的招標拉鋸戰,參與方包括華納兄弟、米高梅和派拉蒙影業[9],最終斯蒂格伍德以超過750萬美元價格將版權賣給百代影業(EMI Films)。他還曾與喬恩·彼得斯(Jon Peters)探討項目發展,後者承諾只要獲得製作權就會說服女友芭芭拉·史翠珊接演女主角。斯蒂格伍德只願獨自擔任電影製片人,所以不接受彼得斯的提議。百代影業後與索恩電氣工業(Thorn Electrical Industries)合併組建索恩百代(Thorn EMI),又因多部電影淪為票房炸彈而退出項目。[10]

1981年5月,派拉蒙影業取得電影改編版權,斯蒂格伍德仍然擔任製片人[11][12]。派拉蒙撥出1500萬美元預算,電影計劃在年底前開拍。為避免製作超支,斯蒂格伍德、萊斯和洛伊·韋伯都同意少拿薪水換取更高電影票房分成[12]。斯蒂格伍德曾與肯·羅素合作拍攝《衝破黑暗谷》(Tommy,1975年)並取得成功,所以請他執導本片[10]。

斯蒂格伍德和羅素決定在電影全球製作期間為八名有意出演伊娃的女演員面試,並在紐約和倫敦安排試鏡,具體次數沒有透露[10]。1981年11月,羅素繼續在埃爾斯特里製片廠(Elstree Studios)主持試鏡,競爭女主角的演員包括卡拉·狄維托(Karla DeVito)[9]。羅素還飛到倫敦主持試鏡,麗莎·明內利當時頭戴金色假髮和定製的時代禮服到場。明內利此時已是小有名氣的女影星,羅素覺得她更適合出演伊娃,但萊斯、斯蒂格伍德和派拉蒙影業都更中意在倫敦舞台飾演伊娃的第一位女演員伊蓮·佩姬。[9][10]羅素開始自撰劇本,沒有尋求萊斯、斯蒂格伍德和洛伊·韋伯的同意。他的劇本遵循舞台劇大綱,但將徹的身份明確為報社記者。劇本中還有伊娃和徹在醫院走廊短暫相遇的情節,兩人都躺在擔架床上,伊娃是因癌症需要救治,徹是被暴徒打傷。[9]羅素之後向斯蒂格伍德宣稱,除非明內利扮演女主角,否則他不會執導,結果被開除[9][10][13]。

派拉蒙在墨西哥為電影選址期間,斯蒂格伍德也開始另找導演接手。他先找上赫伯特·羅斯(Herbert Ross),但羅斯決定導演同樣由派拉蒙製作的《渾身是勁》(Footloose);斯蒂格伍德接下來聯繫李察·艾登堡祿祿,但艾登堡覺得項目根本不可能真正落實[10],艾倫·帕庫拉和海科特·巴班克(Hector Babenco)也都謝絕邀請[10][13]。1986年,瑪丹娜身著禮服並頂著20世紀40年代髮型來到斯蒂格伍德的辦公室,表示有意出演伊娃[14],還一度建議請法蘭西斯·柯波拉擔任導演[9]。斯蒂格伍德對她的表現非常滿意,稱讚瑪丹娜是飾演阿根廷第一夫人的「完美人選」[14]。

Remove ads

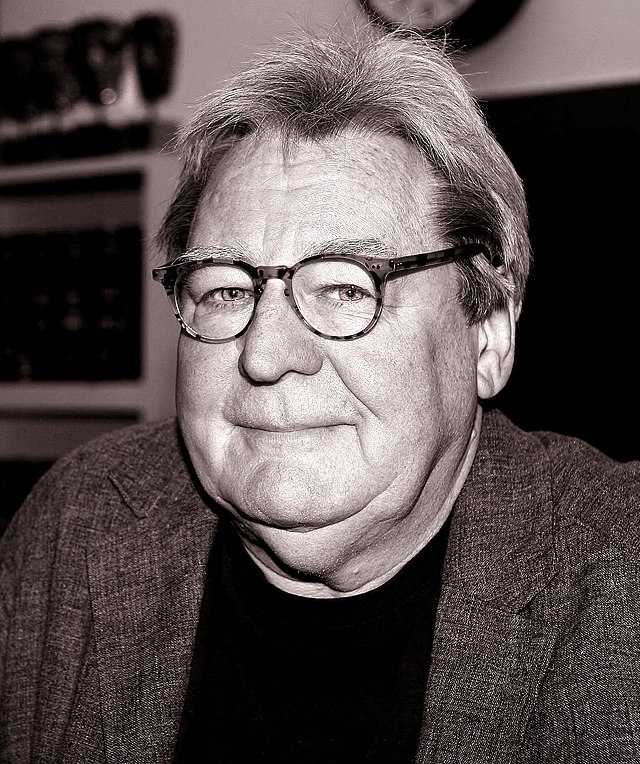

1987年,傑瑞·溫特勞布(Jerry Weintraub)的獨立電影公司溫特勞布娛樂集團(Weintraub Entertainment Group)從派拉蒙買下《艾薇塔》電影改編版權[13][15][16]。奧立佛·史東是《艾薇塔》音樂劇粉絲,表示有意參與電影版製作並主動聯繫斯蒂格伍德的製片公司「勞勃·斯蒂格伍德組織」(Robert Stigwood Organisation)探討項目。1988年4月確認成為影片編劇和導演後,史東前往阿根廷走訪伊娃的出生地,並與新當選的卡洛斯·梅內姆總統見面,海內姆同意為電影製作提供五萬名臨時演員並允許言論自由。[13]

瑪丹娜與史東和洛伊·韋伯在紐約見面討論女主角演出,但面談在她向洛伊·韋伯表示有意改寫音樂並要求修改劇本後不歡而散[14]。史東接下來聯繫梅莉·史翠普出演伊娃,並與萊斯、洛伊·韋伯一起同她在紐約錄音室初步配音。斯蒂格伍德高度評價史翠普的音樂演出:「她只用一周就學會所有曲段,不但能唱,而且肯定會引起轟動——絕對令人咋舌!」[10]

溫特勞布娛樂集團提供2900萬美元預算,電影計劃在1989年初開拍,但因1989年阿根廷騷亂中止。斯蒂格伍德和溫特勞布擔心演員和劇組成員人身安全,決定不在阿根廷取景,於是又開始在巴西和智利選址,直到最終敲定西班牙,預算也相應上漲到3500萬美元。然而,溫特勞布娛樂集團又因多部電影票房慘敗放棄項目。[13]不久,史東聯繫卡羅科影業(Carolco Pictures)接手項目。史翠普此時仍是非常有望出演女主角的人選,但她開始提升要價,要求在48小時內簽署演出保證合同。雙方達成協議後,她的經紀人又告知卡羅科和勞勃·斯蒂格伍德組織,稱史翠普因「私人原因」決定退出項目。十天後,史翠普表示有意回歸,但史東及手下創作團體已經退出項目,接拍《門》(1991年)。[13]

1990年,華特·迪士尼影業買下《艾薇塔》電影版權並請格倫·戈登·卡隆(Glenn Gordon Caron)任導演,計劃由瑪丹娜出演女主角。迪士尼打算由旗下成人電影品牌好萊塢影片負責製作,但在已經花費兩到三百萬美元前期發展開支後,迪士尼於1991年5月退出,主要原因是預算攀升到三千萬美元,公司總裁傑佛瑞·卡森伯格能夠接受的最高數字是2570萬美元。[17][18]1993年11月,斯蒂格伍德將版權賣給安德魯·瓦伊納的製片公司協同影業(Cinergi Pictures)[17][19]。瓦伊納後來請攝政娛樂公司(Regency Enterprises)的艾農·米爾臣共同注資,史東與好萊塢影片高級副總裁丹·哈爾斯德(Dan Halsted)面談後再度獲得導演本片的機會。影片計劃在史東和米爾臣完成《諾列加傳》(Noriega)後開拍,該片聚焦巴拿馬將軍兼獨裁者曼紐爾·諾列加的生平。[17]《諾列加傳》始終沒有開拍,史東與米爾臣因《阿根廷,別為我哭泣》、《諾列加傳》和《尼克森》(Nixon)拍攝成本太高發生分歧[20],導致史東於1994年7月退出項目[11]。

Remove ads

1994年12月,亞倫·帕克接受斯蒂格伍德和瓦伊納的邀請,簽約擔任本片編劇和導演[6]。帕克同時還是影片的製片人,他旗下的「髒手製片」(Dirty Hands Productions)也是電影製片商[1]。帕克在自撰劇本期間研究伊娃的生平,查閱報紙文章、紀錄片和英語書籍。他不願借鑑舞台劇或史東的劇本,選擇根據萊斯和洛伊·韋伯的概念專輯自創劇本[6][14]。史東與帕克就劇本內容發生糾紛,史東稱劇本很大程度上是他的作品。經美國編劇工會仲裁,兩人均認定為本片編劇。[21]

雖然《阿根廷,別為我哭泣》是政壇人物的故事,但這不是政治故事,而是灰姑娘的故事,是出身最平凡女子的輝煌人生,成為祖國(乃至拉丁美洲)有史以來最有權力的女人,這個女人從來沒有滿足於充當丈夫身邊的花瓶,哪怕他是總統。

帕克完成的劇本包括針對概念專輯詞曲的146項改動[6],他與萊斯於1995年5月前往洛伊·韋伯位於法國的家中拜訪,希望兩人都能參與本片製作。萊斯和洛伊·韋伯已有多年未曾合作,新劇本需要兩人創作新曲目。[6]同年六月,帕克經美國國務院和聯邦參議員克里斯多夫·杜德牽線來到阿根廷與梅內姆總統私下見面,探討影片製作計劃並請對方同意在阿根廷總統府取景[6]。梅內姆對電影製作表示不滿[6],而且不同意在總統府拍攝,但還是賦予劇組到阿根廷拍攝的創作自由,他建議帕克準備面對阿根廷民眾針對該片的抗議[23]。帕克安排電影美術設計總監布萊恩·莫里斯(Brian Morris拍攝總統府的照片,以便劇組在英格蘭謝伯頓製片廠(Shepperton Studios)搭建複製品。此外,帕克還造訪另外七個國家和地區,最終決定在布宜諾斯艾利斯和布達佩斯取景。[6]

Remove ads

安東尼奧·班德拉斯在格倫·戈登·卡隆獲聘導演本片時就成為扮演徹的人選,是本片第一個確定的演員[24],史東的回歸對他沒有影響[24][25]。史東曾考慮請蜜雪兒·菲佛扮演女主角[9]並在1994年7月確認[25],但菲佛後因懷上第二個孩子退出。帕克曾打算邀葛倫·克蘿絲或梅莉·史翠普出演伊娃。[26]

1994年12月,瑪丹娜給帕克寄來四頁長信,自稱是扮演伊娃的最佳人選,承諾全身心投入演出[6]。她還隨信附上〈謝幕〉的音樂影片充當「試鏡」[27]。帕克表示,如果瑪丹娜要演女主角,她必須明白「這是電影,不是褒揚瑪丹娜的影片」,一切「是我,而不是她說了算」[28]。萊斯認為瑪丹娜適合出演伊娃,因為她能「透過音樂展現如此優美的表演」[29]。洛伊·韋伯對她的演唱功底不太放心,電影需要演員獨立完成各自唱段,瑪丹娜接受瓊·拉德(Joan Lader)的聲樂訓練,確保嗓音的投射更加凝聚,並提升演唱不同以往表演歌曲時的信心[29][30]。拉德對此表示,瑪丹娜「必須以她從未嘗試過的方式演唱。《阿根廷,別為我哭泣》是真正的音樂劇,一定程度上來說甚至是歌劇。瑪丹娜把高音掌控能力提升到此前連想都沒想到過的新高度。」[31]:260[32]

1996年1月,瑪丹娜飛抵布宜諾斯艾利斯了解伊娃的生平,與部分伊娃在世時就認識的人交流[32]。電影攝製期間,瑪丹娜多次因強烈的情感表現需求病倒[31]:276,還在拍攝中途發現自己懷有身孕,後於1996年10月14日生下女兒盧爾德(Lourdes)。瑪丹娜在電影製作期間寫下的日記經《浮華世界》雜誌發表。[33]她一度表示:「我生來注定要扮演這個角色,為此我全情投入,因為這不僅是電影中的角色,令人既振奮又畏懼……《阿根廷,別為我哭泣》是我最感自豪的作品」[34]。

帕克檢視班德拉斯的試鏡帶後決定繼續讓他扮演徹[24]。此前多個版本的《艾薇塔》音樂劇揭示人物的真實身份是哲古華拉,但本片導演決定保持角色神秘感[22]:234班德拉斯在接受採訪時表示:「徹在片中講述伊娃的故事,對她非常挑剔,有時既憤世嫉俗又咄咄逼人,同時又很好笑。然後他又落入自身的邏輯陷阱,一方面顯得對伊娃十分不屑,另一方面他所有的原則都被這個女人的魅力打動。」[24]電影和舞台劇演員強納森·普萊斯與導演面談後獲邀出演胡安·裴隆[6]。

Remove ads

電影在阿根廷攝製期間引發爭議和大量媒體關注,人們擔心該片會玷污前第一夫人的形象,故而向演員和劇組抗議[6][32][33]。裴隆主義黨員發動仇恨宣傳,譴責電影製作並點名瑪丹娜和帕克[6]。《阿根廷,別為我哭泣》還促使阿根廷政府自行拍攝《阿根廷,別為我哭泣:一個真實的故事》(Eva Perón: The True Story),應對本片的任何不實之處及可能導致的誤解[22]:236。為化解爭議,劇組於1996年2月6日在布宜諾斯艾利斯召開新聞發布會[35]。

《阿根廷,別為我哭泣》擁有5500萬美元預算[3],主體拍攝於1996年2月8日開始[6][35]。美術設計總監莫里斯共搭建320處外景[6][14]。服裝設計師佩妮·羅斯(Penny Rose)獲許查看伊娃在阿根廷的衣櫥,根據傳主原有服飾和鞋子另行設計[1],她還為四萬名臨時演員備有符合時代特色的服裝。劇組從巴黎、羅馬、倫敦、紐約、舊金山、洛杉磯、布宜諾斯艾利斯及布達佩斯的共計20家服裝店調用5500餘套服裝和1000套軍裝。瑪丹娜的衣櫥內有85種服裝設計,39頂帽子,45雙鞋和56對耳環,[6]刷新「單部電影服飾變換次數最多」的金氏世界紀錄[36]。

電影在布宜諾斯艾利斯開拍,第一個鏡頭描繪伊娃1936年時的童年生活。取景地點包括胡寧小鎮洛斯托多斯(Los Toldos),伊娃就是在這裡長大,還有她父親葬禮的舉辦地奇維爾科伊[6]。1996年2月23日,梅內姆總統會見帕克、瑪丹娜、普萊斯和班德拉斯[6][32],授權劇組在原計劃離開布宜諾斯艾利斯前不久到總統府拍攝[14]。3月9日,製作團隊在總統府錄製曲目〈阿根廷,別為我哭泣〉,共動用四千名臨時演員並持續兩天。電影在阿根廷首都的攝製共持續五周。[6][37]

演員和攝製組接下來轉戰匈牙利布達佩斯,在此取景23處,都是用於片中布宜諾斯艾利斯的鏡頭[38]。劇組用兩天時間再現女主角的國葬,動用四千名臨時演員扮演普遍市民、警察和軍人[6]。攝製組還在聖伊什特萬聖殿拍攝外景,但未獲入內攝製許可[6][39]。經帕克安排,麥克娜和普萊斯就在外景現場錄製曲目〈你那纖弱的身軀就這樣緩慢垮掉〉(Your Little Body's Slowly Breaking Down)和〈輓歌〉(Lament),此舉主要是為了讓表演更符合情感需求[14]。在匈牙利完成為期五周的拍攝後,剩餘鏡頭在英格蘭謝伯頓製片廠的片場系統完成。主體拍攝於1996年5月30日收尾,共持續84天。[6][22]:236

攝影指導達呂斯·康第(Darius Khondji)起初不大樂意參與歌舞片製作,但為帕克對項目的熱忱打動[40]。康第和導演對本片視覺風格的把控受到美國現實主義畫家喬治·貝洛斯(George Bellows)作品影響[40]。康第使用Moviecam的攝影機和庫克光學變形鏡頭拍攝,其中阿根廷的外景使用伊士曼柯達公司的EXR 5245電影底片,EXR 5293用於阿根廷內景鏡頭,EXR 5248用於在多雲天氣拍攝或攝製戰鬥場面[41]。

康第採用大型白熾燈照明裝置,如18K HMI(汞媒弧碘化物燈)、迪諾燈和溫迪燈[41]。他用阿萊的VariCon充當照明濾光鏡,採用的鏡頭濾鏡數量超過他過去任何項目。康第將特藝七彩的ENR留銀沖洗與VariCon結合,用於控制發行拷貝的對比度和黑色濃度。[41]最終完成的電影底片長98公里,包含299段場景和三千個鏡頭[6]。

電影曲目和原聲帶的錄製工作於1995年10月2日在倫敦CTS錄音室開始[6][22]:235。所有歌曲共耗費近四個月才錄完[29],其中包括部分曲目先作曲後填詞的時間[6]。帕克宣布第一天錄製《黑色星期一》(Black Monday)[6]。據他事後回憶,這天大家都很緊張和擔心:「大家都來自不同領域,有些本屬流行樂壇,有些專拍電影,有些搞音樂劇,所以我們都很擔心」[30]。演員也好不到哪兒去,班德拉斯自稱感到「可怕」,瑪丹娜到錄歌時也「嚇呆了」:「我居然要當著安德魯·洛伊·韋伯的面演唱〈阿根廷,別為我哭泣〉……簡直一團糟,後來都哭了,感覺這事簡直辦得一無是處」[30][42]。

據電影音樂製作人奈傑爾·賴特(Nigel Wright)回憶,幾位主演先在樂團和管弦樂團伴奏下演唱曲目,然後再與帕克、音樂總監大衛·卡迪克(David Caddick)「進入更私密的錄音環境,確保唱腔更趨完美」[43]。瑪丹娜對在錄音室內與包含84件樂器的樂團一起表演總有些不自在,更習慣於事先錄製曲目,旁邊沒有音樂家在聽。與過去的經歷相比,她為本片錄音時幾乎沒有權力對音樂創作提意見。據她事後回憶:「我習慣於自創歌曲,進入錄音室後還能挑選音樂家,對音樂提意見……與一大堆人合作演出46首歌曲而且還沒一點發言權,這著實需要很大的(心態)調整。[31]:261帕克、洛伊·韋伯和瑪丹娜經過緊急會議後決定,瑪丹娜到惠特菲爾德街(Whitfield Street)錄音室錄製唱段,管弦樂編排換到別處。她還可以在錄音期間休息來保護或加強嗓音。[6][31]:262

錄音完成時,帕克發現萊斯和洛伊·韋伯還沒有完成片中需要的新歌。三人在洛伊·韋伯位於伯克郡的莊園會晤,並開始創作《你必須愛我》的詞曲[6]。瑪丹娜希望以充滿同情的角度描繪伊娃,但導演的著眼點顯得前阿根廷第一夫人更「精於操縱人心」,所以歌手對〈你必須愛我〉的歌詞感到不滿。瑪丹娜經過努力將劇本中的許多內容修改,但在這首歌上過不了萊斯這關。據他事後回憶:女主角「當時很想修改歌詞,場面實在不好形容,但謝天謝地,我的歌詞保住了!」[29]:308

電影原聲帶於1996年11月12日在美國上市[30],華納唱片推出兩種版本,一個是《阿根廷,別為我哭泣:電影完整原聲帶》(Evita: The Complete Motion Picture Music Soundtrack)雙碟版,包括片中所有曲段[44];另一版是《阿根廷,別為我哭泣:電影音樂》(Evita: Music from the Motion Picture)單碟版[45]。AllMusic的史蒂芬·托馬斯·埃萊溫(Stephen Thomas Erlewine)認為原聲帶「平淡乏味」[46],但《哈特福德新聞報》(Hartford Courant)刊登格雷格·莫拉戈(Greg Morago)的評論,稱讚瑪丹娜的唱功[47]。原聲帶頗為熱賣,在奧地利、比利時、蘇格蘭、瑞士和英國的排列榜登頂[48][49][50][51]。據卡羅爾·克萊克(Carol Clerk)2008年的著作《瑪丹娜風格》(Madonna Style)記載,《阿根廷,別為我哭泣》的原聲帶在全世界共賣出1100萬份[52]。

Remove ads

發行

1996年5月,帕克制出長達十分鐘的《阿根廷,別為我哭泣》預告片在1996年坎城影展上向記者、電影分銷商和影評人放映[53][54]。雖然電影放映機出現技術問題導致聲畫不同步[55],但預告片依然頗受好評[56]。《芝加哥太陽報》影評人羅傑·伊伯特表示:「如果預告片真實代表成片水平,阿根廷就可以放心擦掉眼淚」[55]。巴里·沃爾特斯(Barry Walters)在《舊金山觀察家報》(The San Francisco Examiner)發文稱:「預告片沒有把每個場景的最佳鏡頭堆在一起,而是用為數不多的幾場戲證明瑪丹娜、班德拉斯和普萊斯的音樂表演才能,這樣的結果的確讓人滿意」[56]。1996年12月14日,《阿根廷,別為我哭泣》在洛杉磯神殿禮堂(Shrine Auditorium)首映[57],同月19日在都柏林薩沃伊電影院(Savoy Cinema)舉辦愛爾蘭首映典禮,20日又在倫敦萊斯特廣場帝國電影院舉辦英國首映典禮[58]。

好萊塢影片先安排電影在部分城市放映,之後幾周逐漸擴大範圍。1996年12月25日,《阿根廷,別為我哭泣》在紐約和洛杉磯限量發行,次年1月10日才開始全國上映。[1][57]博偉電影負責本片在北美洲和南美洲的發行,負責全球其他地區的協同影業將電影拷貝賣給各地分銷商,如通過聯合國際影業負責德國和日本發行的派拉蒙影業,負責多個地區的頂峰娛樂[1][59],以及負責英國和愛爾蘭的娛樂電影分銷商(Entertainment Film Distributors)[2]。帕克將電影製作過程編撰成書《阿根廷,別為我哭泣拍攝記》(The Making of Evita),於1996年12月10日由哈珀柯林斯出版[1]。2002年,《阿根廷,別為我哭泣》成為史上首部在平壤國際電影節放映的美國電影[60]。

《阿根廷,別為我哭泣》在美國限量發行第一天收入7萬1308美元,平均每家電影院3萬5654美元[3],周末進帳19萬5085美元,合計33萬4440美元[61]。接下來上映的電影院逐漸增多,第二個周末收入106萬4660美元,總票房增至222萬5737美元[61]。

電影全面發行第一天共在美國和加拿大的704家電影院上映,收入255萬1291美元[3]。周末再收838萬1055美元,在國內票房榜上排第二,僅次於科幻恐怖片《第三類終結者》(The Relic)[61][62]。全面發行第二周適逢為期四天的馬丁·路德·金紀念日周末,觀眾人數略有上升,在國內票房榜上排第三,收入891萬8183美元,比上個周末提升6.4%[61][63]。第四個周末進帳541萬5891美元,排名下滑到第五;第五周收入437萬4631,雖比上周減少19.2%,但排名反倒升至第四。第六個周末下滑到第六,收入300萬1066美元[61]。

上映135天後,《阿根廷,別為我哭泣》於1997年5月8日結束北美洲院線發行[3],共進帳5004萬7179美元,加上其他地區的9100萬美元,全球總票房1億4104萬7179美元[3]。

《阿根廷,別為我哭泣》的VHS錄影帶於1997年8月5日上市[64],雷射影碟同月20日發行[65]。1997年9月17日,標準收藏推出電影的DTS版和「特別版」雷射影碟[66][67],碟內特別內容包括帕克的評論音軌、瑪丹娜的〈阿根廷別為我哭泣〉和〈你必須愛我〉音樂錄影帶、兩部院線預告片和五段電視廣告[68]。電影的數位多功能影音光碟於1998年3月25日發售[69]。2012年6月19日,電影的15周年版藍光光碟上市[70]。藍光光碟採用1080p高解析度,包含院線預告片,〈你必須愛我〉的音樂錄影帶,以及幕後製作紀錄片《〈阿根廷,別為我哭泣〉拍攝記》(The Making of Evita)[68]。

反響

《阿根廷,別為我哭泣》所獲評價褒貶不一[71]。根據爛番茄收集的38篇評論文章,影片「新鮮度」63%,平均得分6.67(最高十分)。網站的共識評述寫道:《阿根廷,別為我哭泣》的敘事層面有些缺乏說服力,但配樂著實出色,讓這部以事實為依據的音樂劇有望達到史詩片的宏偉目標。[72]Metacritic根據23份評論打出平均分45(最高100),表明「褒貶不一」[73]。影院評分開展的觀眾調查打分為「A-」(最高A+,最低F)[74]。

馬爾科姆·詹森(Malcolm Johnson)在《哈特福德新聞報》發文稱:「儘管困難重重,這部長期延誤的電影版最終成為導演亞倫·帕克和重生大明星瑪丹娜、新生代超級巨星安東尼奧·班德拉斯,以及經驗豐厚的老將強納森·普萊斯愛的結晶」[75]《芝加哥太陽報》刊登羅傑·伊伯特的文章,給予本片三星半好評(最高四星),稱「帕克的視覺處理令音樂煥然一新,瑪丹娜和班德拉斯為電影帶來激情。觀眾看完影片感到物有所值,而且艾薇塔在天之靈肯定也會這麼想。」[76]此外,伊伯特和同事吉恩·西斯克(Gene Siskel)在聯播電視節目《電影》(At the Movies)中對本片的評分都是豎起大拇指[77]。西斯克在《芝加哥太陽報》發表的影評稱讚導演才能出眾,電影場面壯觀[78]。《時代雜誌》的李察·科利斯(Richard Corliss)指出,「《阿根廷,別為我哭泣》沒有淪為漫長而複雜的音樂錄影帶,每分每秒都像真正的電影,人物也值得我們投入感情或抱以最深切的懷疑」[79]。影評人扎克·康納(Zach Conner)對電影表現「感到欣慰,無論表演還是製作都可圓可點,瑪丹娜再次超越大家的期望,她詮釋的艾薇塔帶著悽美的疲勞感,展現出足夠份量的明星氣質。所有人無論對瑪丹娜和伊娃是愛是恨,眼睛都會不由自主地聚焦在她身上」。[31]:285

有線電視新聞網的卡羅爾·巴克蘭(Carol Buckland)認為,「《阿根廷,別為我哭泣》基本上就是有史詩抱負的音樂錄影帶。這並不是說她的畫面不華麗,或是娛樂效果偶爾不怎麼樣,實際情況恰恰相反。但即便整體氣勢恢宏,電影依然缺乏實質內容和靈魂。」[80]大衛·安森(David Ansen)在《新聞周刊》發文稱電影華麗壯觀仿佛史詩,但看完後卻無法讓觀眾產生任何情感共鳴[14]。《娛樂周刊》刊登歐文·格里伯曼(Owen Gleiberman)的評論,評分僅「C-」(最高A+),他批評導演處理失當,將本來能夠從更大視角呈現的劇情局限在舞台範圍,節奏緩慢而混亂,仿佛以20世紀70年代的平庸搖滾演繹「現實主義」拉美革命音樂錄影帶[81]。《紐約時報》的珍妮特·馬斯林(Janet Maslin)稱讚瑪丹娜的演出,影片的服裝設計和攝影,但感覺導演沒有表露出任何道德或政治傾向,各個方向全力推進,有些不知節制,令觀眾筋疲力盡[82]。簡·霍維茲(Jane Horwitz)在《南佛羅里達太陽哨兵報》(South Florida Sun Sentinel)發文稱:「瑪丹娜的演唱很有說服力,表演也過得去,但缺乏深度、從容和力度。幸運的是,導演亞倫·帕克的拍攝手法立足歷史,史詩般的群眾場面和棕褐色的新聞紀錄片風格讓她看上去更加出彩」[83]。《舊金山紀事報》的芭芭拉·舒爾加瑟(Barbara Shulgasser)對本片評價不佳,稱電影本該聚焦政治、解放和腐敗,下層階級反抗壓迫的勝利,但實際上卻流於表面,思路簡單,到最後根本沒有任何意義[84]。

《阿根廷,別為我哭泣》獲得眾多獎項肯定,其中又以女主角、導演、配樂和歌曲〈你必須愛我〉最受認可。影片獲五項金球獎提名[85],最後三項勝出,分別是最佳影片(音樂劇/喜劇類)、最佳電影女主角(音樂劇/喜劇類)(瑪丹娜)和最佳原創歌曲(〈你必須愛我〉)[86]。〈你必須愛我〉還在第69屆奧斯卡金像獎角逐中奪得最佳原創歌曲獎,電影另獲最佳剪輯、最佳攝影、最佳藝術指導和最佳音效四項提名[87],瑪丹娜在頒獎典禮上登台表演〈你必須愛我〉[88]。國家評論協會將本片列入1996年十大佳片,排名第四[89]。《阿根廷,別為我哭泣》獲第50屆英國電影學院獎八項提名,但均未勝出[90],還在第一屆金衛星獎角逐中獲五項提名,最後拿下最佳影片、最佳原創歌曲(〈你必須愛我〉)和最佳服裝設計獎(佩妮·羅斯)[91]。

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads