热门问题

时间线

聊天

视角

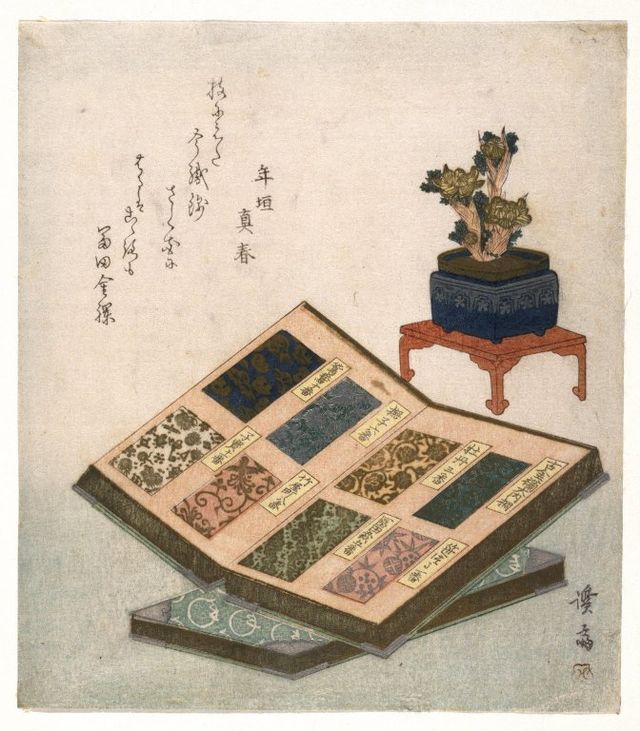

絲綢

由各种蚕蛾幼虫产生的精细,有光泽的天然纤维,特别是蚕种 Bombyx mori 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

絲綢是用蠶絲編製而成的紡織品,古稱「帛」。絲綢著名的光澤外表來自於蠶絲三稜鏡般的纖維結構,這令布料能夠以不同的角度折射入射光,並將光線散射出去。在中國,絲綢一詞也可指代人造的、具有與天然絲綢一樣光澤的紡織品。

歷史

全新世大暖期(大西洋期)為中國帶來了溫暖的氣候,令桑樹和蠶的養殖,能於黃河流域廣泛進行。傳說黃帝妻嫘祖發現「養蠶取絲」,並巡行全國教民蠶桑,惟絲綢究竟何時發明尚具爭議。考古學家在1998年河南滎陽青台遺址的一次考古中,發現了距今約5500年的絲綢碎片。另一種說法是在河姆渡遺址中人們已發現了紡織工具,藉此可以推斷,絲綢的使用至少不遲於良渚文化[1]。不過世界上最具影響力的說法,是中國科學家在1958年考古發現的,公元前3700-前3100年(大汶口文化時期)的絲綢織品。

絲綢織品技術曾由中原歷朝壟斷數百年,由於其在當時是複雜的工藝,又因其特有的手感和光澤,備受人們的喜愛,因而絲織品為工業革命以前,世界主要的國際貿易物資[2]。最早絲綢織品只有帝王才能使用,但絲綢業的快速發展令絲綢文化不斷的從地理上、社會上滲透進入中華文化。並成為中原商人對外貿易中一項必不可少的高級物品。

起初中原歷朝嚴密控制著絲綢織造業和養蠶業的技術流傳,並禁止其流向外國。但朝鮮半島地區則在中原移民的協助下,於公元前200年成功實現養蠶技術的突破[3]。此外,西域和田河流域(前500年-前300年)與印度(前300年之前)成功實現養蠶。

不過歐洲則是在6世紀左右才得到蠶種並發展養蠶技術的。理論上,從南北朝的北魏、西魏、北周(公元500-581年)直接運送絲綢到東羅馬的平均旅程大約需要230天,或將近三分之二年的時間,而從波斯間接運送絲綢也需要數月的時間,而且成本要高得多。[4]於是有兩位為東羅馬帝國皇帝查士丁尼大帝工作的基督教出家人將蠶種放在中空的手杖中,從中亞粟特及中原政權偷運蠶卵,養蠶技術才傳到了歐洲,並輾轉到達帝國首都君士坦丁堡。但隨後的薩珊波斯帝國與阿拉伯帝國等,確實發展了絲綢編制技術,在皇宮庭院內設立蠶室和繅絲機,為該地區的皇帝服務。當時東羅馬所有的土產絲綢大多被皇室成員享用,剩餘的材料也能以一個高昂的價格賣到市場上。

Remove ads

蠶絲

人們通過養蠶,當蠶結繭成蛹準備羽化成蛾時,將它放入沸水中煮,並即時抽絲。一個蠶繭可以抽出800-1200米的蠶絲。蠶絲纖維比羊毛更硬,儘管它們的主要成分都是由胺基酸鏈構成的蛋白質。 蠶發出的絲綢由兩種主要蛋白質絲膠蛋白和絲心蛋白組成,絲心蛋白是絲的結構中心,絲膠蛋白是圍繞它的粘性材料。 絲心蛋白主要由胺基酸Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala組成並形成β摺疊片,β-角蛋白。[5]

- 絲心蛋白:75%

- 絲膠蛋白:22.5%

- 脂肪和蠟物質:1.5%

- 絲心蛋白灰分:0.5%

- 礦物鹽:0.5%

特性

在馬王堆漢墓一號坑出土的梭織絲綢紡織品。

絲綢質地輕薄、柔軟,是強度最高的天然纖維之一。一旦受潮,就會失去20%的強度。其彈性也偏弱,倘若已稍作拉長,下次就無法再拉伸。暴露在太陽光下,韌性也會降低,並且會變色發黃。

一般而言,絲綢的成份主要是蛋白質和胺基酸,後者比例達50%[6]。一旦弄髒會受到昆蟲滋擾。

絲綢染色性良好,也容易變色,容易留下汗漬且其對水敏感,因此一般家庭難以清洗。

產地

作為傳統絲綢生產發源地,現今絲綢的產量以中國最多,其次是印度。而十大絲綢生產地裡,只有羅馬尼亞是歐洲國家。

Remove ads

參見

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads