热门问题

时间线

聊天

视角

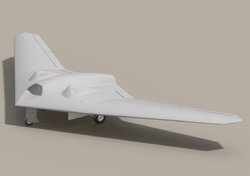

匿蹤戰機

藉隱身技術避開雷達偵測的戰鬥機 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

匿蹤戰機(英語:Stealth Aircraft)是一些通過低可偵測性技術[1]而難以被雷達偵測的飛機,由於具有此類技術的飛機幾乎都是軍事用途,所以常被稱為匿蹤戰機。

此條目需要補充更多來源。 (2020年8月24日) |

當前典型的匿蹤戰機,機身塗有雷達波吸收材料(英語:Radar-Absorbing Material,RAM),能吸收雷達訊號,且通過特殊的外型設計來降低雷達反射;此外,設計時也考慮到抑制軍用航空器本身所發出電子訊號、熱能和噪音。

開發背景

在雷達二戰時投入實戰便有低可偵測性技術開發,但早期的試驗認為一旦要減低被發現的機會,需要的是和飛行效能或完成任務的裝備有衝突的設計,例如Po-2雙翼機採用木材和帆布製造的是很難被發現的同時,也根本飛不快又載不重的。或者把整個機身做得很扁平和沒有些稄角或突出的部分的A-12偵察機,即使在龐大的機身也只能載小小的照相機或改裝成載少數飛彈。

所以主流減低被敵人雷達發現機會和距離的方法:一是電子作戰例如電子干擾機或對雷達硬殺如反輻射飛彈等,二是利用雷達訊號特徵,讓飛行器低空在地平線的曲面的雷達視界下方並和以複雜地形背景的雜波做掩護。

而僅有較接近實戰配備的匿蹤戰機僅有是YF-12,但缺乏作為戰鬥機應有的靈活性,而其前身A-12和後身SR-71都只是偵察機。

現代匿蹤飛機技術的創意推動者是蘇聯科學家彼得·烏菲莫切夫,他在1960年代開始研究簡單二維物體的電磁波反射方程。

1964年,他在《莫斯科學院無線電工程學報》上發表了一篇頗有創意的論文「物理衍射理論中的邊緣波行為」。在這篇文章中,他提出,物體對雷達電磁波的反射強度和物體的尺寸大小無關,而和邊緣布局有比例關係。烏菲莫切夫說明了如何計算飛機表面和邊緣的雷達反射面。從他的理論可以得出一個結論,即使一個很大的飛機,仍然可以被設計成能夠「匿蹤」的。

- 參見F-117的服役。

按當時蘇聯的設想和實驗,解決方法是使電漿掩護,原則上是像電子干擾的延長,但這類方案似乎因為極為消粍飛機的能源,甚至遠高於傳統的電子干擾機,所以一直沒有實用化的進展,其潛力是在於使到匿蹤效果不再被飛機外形和材料或塗料所局限。

他的大部分研究成果被翻譯成英語,到了1970年代,美國科學家發展了一些烏菲莫切夫的理論,發明了飛機「匿蹤」的概念。

即不完全是用些會吸收電達電波的材料製造和擁有些奇異稜角,卻能把電達電波不主要反射向電達本身的位置,可這樣的飛機模型上氣力學上極不穩定性。

對於是否需要發展或使用匿蹤戰機各國在起初沒有共識的,因為原則上傳統的低空突防或電子作戰都同樣有效減低雷達發現的機會,而且對於很多波段的雷達也曾經成功發現匿蹤戰機,所以實際只有美國才把其實戰配備。

但經過些實戰發現其他反制雷達的手段一旦被識破,本機便很可能被雷達鎖定引導攻擊,而那些號稱反匿蹤雷卻仍然未能提供導引的功能。

而至現在只有一次匿蹤飛機F-117在實戰中被確認擊落,但其達成的戰果十分驕人,所以使各國都肯定匿蹤戰機,也有其他國家開發和購買類似的機種。而實戰中出現過其他反制匿蹤戰機的手段,例如在其起飛前攻擊機場,如俄烏戰爭中在Su-57有傳在地上被炸毀的訊息。而美國也把F-117再服役以研究反制敵人的匿蹤戰機的其他手段,甚或雙方同時用匿蹤戰機空戰的類比對抗的戰術。

飛機列表

Remove ads

Remove ads

無人隱形作戰戰機

Remove ads

有人和無人雙模式作戰飛機

參考文獻

相關條目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads