热门问题

时间线

聊天

视角

印度經濟概述

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

印度經濟(英語:economy of India)是個混合體系,既有市場經濟的自由競爭,也有政府在一些重要領域的參與和控制。[1]印度的名目國內生產毛額(GDP)排名世界第5大,而根據購買力平價(PPP)則上升到世界第3大。在人均GDP和PPP方面,印度的世界排名分別為第141名和第125名。[2]印度從1947年獨立開始到1991年間,其歷屆政府都遵循蘇聯模式,推行貿易保護主義經濟政策,包括廣泛的蘇維埃化、經濟干預主義、需求面經濟學、自然資源利用和官僚驅動的企業和經濟管制。 此被稱為統制經濟,以執照管制(Licence Raj)的形式呈現。。[3][4]世界於1989年代末到1990年代初的冷戰結束,和該國於1991年出現嚴重的國際收支危機,導致印度全面推行經濟自由化和指示性規劃。[5][6]印度擁有約1,900家公共部門企業,[7]印度政府對鐵路和公路擁有完全控制權和所有權。 印度政府對銀行業、[8]保險業、[9]農業、[10]化學肥料和化工、[11]機場、[12]國防、基本公用事業和能源部門擁有重大控制權。[13]政府還對數位化、寬頻網路、電信、超級計算、太空、港口和航運業等行業實施實質性控制,[14]這些行業在1950年代中期實際上被國有化,但已逐步有重要私營企業參與的情況。[3][4][15]

此條目已超出維基百科的模板大小限制。 (2025年11月) |

印度約有70%的GDP由國內消費驅動,[16]印度是世界第4大消費市場。[17]印度的GDP除包含私人消費之外,還受到政府支出、投資和出口的推動。[18]印度於2022年是世界第10大進口國和第8大出口國。[19]印度於1995年1月1日加入世界貿易組織(WTO),成為會員國。[20]印度在經商便利度指數中排名世界第63名(參見各國經商容易度列表),在全球競爭力指數中排名第40名(參見全球競爭力報告)。[21][22]印度是世界上擁有最多億萬富翁的國家之一,同時也存在極端收入不平等現象。[23][24]經濟學家和社會科學家通常認為印度是個福利國家。[25][26][27][28]而印度憲法宣稱其為一個社會主義國家。[29][30]印度於2021-22財政年度的整體社會福利支出佔GDP的8.6%,遠低於經合組織(OECD)國家的平均水平。[31][32]印度擁有5.86億勞動人口,是世界第2大勞動力市場。[33]雖然印度人的長工時在世界名列前茅,但印度的勞動生產力水平卻位於世界的尾段。[34][35][36][37][38]經濟學家表示印度因結構性經濟問題,正在經歷一場無業復甦(也稱無業增長)。[39]

印度在2007年8月金融海嘯引發的經濟衰退期間,經濟只出現輕微的放緩。當時印度採納凱因斯經濟學,發動刺激措施(包括財政和貨幣政策)以促進增長和創造需求。 印度經濟在隨後幾年裡再度成長。[40]

印度在2021-22財政年度中的外國直接投資金額有820億美元。 主要投資於金融、銀行、保險和研發。[41]印度與多個國家和區域集團(包括東盟、南亞自由貿易區、南方共同市場、韓國、日本、澳大利亞、阿拉伯聯合大公國國等)之間有自由貿易協定,有些已生效,有些正在談判階段。[42][43]近年來印度政府受到獨立經濟學家和金融機構指責,稱該國各種經濟數據受到操縱,尤其是在經濟成長方面的。[44][45][46]

印度的服務業產值佔GDP的50%以上,且仍是增長最快的部門,而該國的工業部門和農業部門則僱用大多數的勞動力。[47]按市值計算,印度的孟買證券交易所和印度國家證券交易所名列於世界最大證券交易所之中。[48]印度是世界第6大製造國,佔全球製造業產出的2.6%。[49]印度有近65%的人口居住在農村,[50]這些人的產出佔印度GDP約50%。[51]印度目前面臨著高失業率(參見印度就業)、收入不平等加劇(參見印度收入不平等)和總需求下降的問題。[52][53]根據世界銀行的數據,印度於2021年有93%的人口每天的生活費不到10美元,99%的人口每天的生活費不到20美元。[54]麥肯錫公司將印度的中產階級定義為年可支配收入在200,000至1,000,000印度盧比(3,606至18,031美元)之間的家庭。該機構估計印度到2015年的中產階級人數將從2005年的5,000萬人激增至超過2.5億人。[55]根據印度非營利組織印度消費者經濟研究中心 (PRICE) 的數據,印度的中產階級人口為4.32億人,該智庫將印度中產階級定義為家庭年收入在50萬至300萬盧比之間的族群。[56]印度的國內總儲蓄率在2022年達到GDP的29.3%。[57]

Remove ads

歷史

從公元1年開始,印度連續有近1,700年一直是世界最大的經濟體,佔世界GDP的35%至40%。[58]印度在英國統治結束後的一段時間中,由貿易保護主義、進口替代、費邊社社會主義和社會民主主義的政策組合統治。 當時的經濟特點是干預主義,[3][4]全國存在廣泛的管制、保護主義、大型壟斷企業國有化、貪腐橫行和緩慢的經濟增長。[5][6][59]該國從1991年開始,持續實施經濟自由化,朝市場經濟邁進。[5][6]印度迄2008年是世界上增長最快的經濟體之一。

印度河流域文明是公元前2800年至公元前1800年間一個存在於南亞地區的高度發達文明。當時的居民從事農業、飼養家畜、建立統一度量衡系統,並發展出精湛的工藝技術。他們規劃出完善的城市,擁有先進的排水和供水系統,甚至建立早期的市政管理體系。這些都顯示出印度河流域文明在城市規劃和公共衛生方面的卓越成就。[60]

從古代到大約公元14世紀,印度南部地區與東南亞和西亞之間已有廣泛的海上貿易。 馬拉巴爾海岸和科羅曼德爾海岸早在公元前1世紀就是重要的貿易中心,用於進出口,以及作為地中海地區與東南亞之間的過境點。[61]商人在時間演進中開始組織協會,並獲得國家贊助。 但這種局面到13世紀發生變化。取而代之的是帕西人、猶太人、敘利亞基督徒和穆斯林等不同族群的商人紛紛加入貿易行列,他們在馬拉巴爾和科羅曼德爾海岸建立各自的貿易網絡,共同推動印度的海外貿易發展。[62]

其他學者認為印度與西亞和東歐之間的貿易在14世紀到18世紀期間非常活躍。[63][64][65]印度商人在這一時期在亞塞拜然巴庫郊區的蘇拉卡尼定居。並在當地建造一座印度教寺廟,表明那兒於17世紀時有繁盛的印度人商業活動。[66][67][68][69]

再往北走,薩烏拉施特拉海岸和孟加拉海岸也曾在海上貿易中發揮過重要作用,在印度河-恆河平原上有幾個重要的水運商業中心。 大部分陸地貿易是通過連接旁遮普地區與阿富汗以及中東和中亞間的開伯爾山口進行。[70]雖然有許多王國和統治者發行貨幣,但貿易仍是以物易物為主。 村莊將部分農產品作為稅收繳納給統治者,而工匠則在收穫季節獲得部分農產品作為報酬。[71]

在17世紀以前,南亞次大陸,尤其是印度地區,一直是全球經濟中的重要一環。印度的經濟規模和繁榮程度在蒙兀兒帝國時期達到巔峰。[72]一位倡議管理經濟的現代經濟學家Sean Harkin的研究顯示,當時的中國和印度兩大經濟體,可能合佔全球GDP的60%至70%,足見其在世界經濟中的核心地位。蒙兀兒帝經濟以精緻的鑄幣制度、土地稅收和貿易體系為運作基礎。 皇家鑄幣廠鑄造金、銀、銅幣,並施行自由鑄幣制。[73]這個時期因有穩定中央集權和統一的稅收政策,加上發達的內部貿易網絡,在很大程度上實現經濟統一,但當時仍以以自給自足的傳統農業經濟為主。[74]蒙兀兒帝國實施農業改革,農業產量有所增加,[72]當時印度的農業比歐洲更為先進,例如印度農民在歐洲農業採用播種機之前就已廣泛使用,[75]而且人均農業產出和消費水平可能高於17世紀的歐洲。[76]

蒙兀兒帝國擁有繁榮的工業製造經濟,印度的工業產出在1750年之前約佔世界總產量的25%,[77]而成為國際貿易中最重要的製造中心。[78]帝國的製造商品和經濟作物銷往世界各地。 主要產業有紡織業、造船業和鋼鐵業,加工出口產品有棉紡織品、紗線、線、絲綢、黃麻製品、金屬製品以及糖、植物油和奶油等食品。[72]在帝國時期,城市和城鎮蓬勃發展,當時的城市化程度相對較高,城市人口佔總人口的15%,高於當時歐洲的城市人口比例,也高於19世紀英屬印度的城市人口比例。[79]

近代早期歐洲對蒙兀兒印度產品的需求顯著增加,特別是棉紡織品,以及香料、胡椒、靛藍染料、絲綢和硝石(用於製造彈藥)等商品。[72]例如當時歐洲時尚越來越依賴蒙兀兒印度的紡織品和絲綢。 英國從17世紀晚期到18世紀早期由蒙兀兒印度進口的,佔該國從亞洲進口商品的95%,而荷蘭單從孟加拉蘇巴省進口的就佔其從亞洲進口商品的40%。[80]而反過來,蒙兀兒印度在很大程度上是自給自足,對歐洲商品的需求非常有限。[72]印度商品,其中尤其是孟加拉的商品,也大量出口到其他亞洲市場,例如印尼和日本。[81]當時的孟加拉蘇巴省是重要的棉紡織品製造中心。[82]

蒙兀兒帝國在18世紀初開始衰落,失去西部、中部以及南部和北部的部分地區,這些地區被崛起的馬拉塔帝國併吞及統治。[83]蒙兀兒帝國衰落後導致農業生產力下降,進而對紡織業產生負面影響。[84]蒙兀兒帝國滅亡之後,孟加拉蘇巴省當地仍持續維持繁榮的紡織工業和相對較高的實質工資。[85]然而孟加拉蘇巴省先後遭受馬拉塔人入侵[86][87]和18世紀中葉英國殖民戰爭的破壞。[85]馬拉塔帝國在帕尼帕特第三次戰役中敗於來自阿富汗的杜蘭尼帝國後,分裂為幾個邦聯國家,隨之而來的政治不穩定和武裝衝突嚴重影響該國部分地區的經濟,但這些新的邦聯國家的繁榮在某種程度上將此影響緩和。[83]英國東印度公司於18世紀晚期進入印度政治舞台,開啟印度經濟全面融入英國殖民體系的序幕。此對印度的貿易產生重大影響,但對其他經濟領域的影響相對較小。[88]

Remove ads

总结

视角

我們毫無疑問對大英帝國有充分理由提出抗議。 如劍橋歷史學家安格斯·麥迪森 (Angus Maddison) 所做的細緻統計工作顯示,印度在世界收入中的佔比從1700年的22.6%(幾乎與當時歐洲的23.3%佔比相同)大幅下降至1952年的3.8%。 這個"大英帝國最璀璨的明珠"事實上到20世紀初,在人均收入方面已成一最貧窮的國家。

英國東印度公司在19世紀初的擴張,導致印度農業發生根本性轉變。殖民當局為滿足英國對經濟作物的需求,推行強制的商業化農業政策。這種政策直接導致糧食產量下降,農民的生計受到嚴重威脅,最終導致大規模的貧困和饑荒。[91]英屬印度時期的經濟政策導致當地手工業和手織業嚴重衰落,原因是需求減少和就業率下降。[92]英國議會通過的《1813年憲章法案(Charter of 1813)》將東印度公司的特許經營權再延長20年,但取消其對印度貿易的壟斷權,有眾多英國業者隨之加入,印度貿易因而大幅擴張,穩步增長。[93]結果是大量資本從印度轉移到英國,英國的殖民政策導致大規模的收入外流,而未對印度內部經濟進行任何全面性現代化。[94]印度次大陸的經濟在英國殖民時代來臨之前,長期保有世界第一的地位。[90][95][96]

印度在英國統治期間,在世界經濟中的佔比從1700年的24.4%下降到1950年的4.2%。 印度的人均GDP在莫蒙兀兒帝國時期停滯不前,並在英國統治開始之前開始下降。[95]而英國在世界經濟中的佔比從1700年的2.9%上升到1870年的9%。 英國東印度公司在1757年征服孟加拉後,迫使龐大的印度市場向英國商品開放,這些商品可在印度免繳關稅或免稅銷售,而當地印度生產商則面臨沉重的稅負,英國實施禁令和高關稅等保護主義政策,限制印度紡織品在英國當地銷售,卻對印度進口的棉花免徵關稅。英國工廠用印度棉花生產紡織品,並將其回銷印度。 英國的經濟政策讓其壟斷印度的大型市場和棉花資源。[103][104][105]印度既是英國製造商的重要原材料供應國,也是英國製造商品的大型壟斷市場。[106]

19世紀,英國在印度的殖民擴張過程中,有意建立一套以保障殖民者利益為前提的制度。這套制度包括:保障殖民者財產權的法律體系,鼓勵自由貿易的經濟政策,建立固定匯率制的統一貨幣、標準化的重量和測量單位以及資本市場,以促進經濟發展。興建鐵路與電報系統,以及建立目的為擺脫政治干擾的公務員制度、普通法系和對抗制法律制度,以維持統治穩定。[107]這與世界經濟的重大變化吻合 - 工業化以及生產和貿易的顯著增長。 儘管如此,印度在脫離殖民統治之時卻繼承一嚴重的經濟困境:工業停滯不前,農業生產力低下,無法養活快速增長的人口,勞動力缺乏教育和技能,基礎設施也極度匱乏,[108]讓印度成為開發中國家中最貧窮的之一。[109]

殖民地政府於1872年所做的人口普查,顯示當時構成今日印度地區的91.3%的人口居住在農村。[110]而在1600年蒙兀兒帝國的阿克巴大帝統治時期,有85%的人口居住在農村,15%的人口居住在城市中心。[111]英屬印度的城市化在1920年代之前普遍緩慢,原因是缺乏工業化和適當的交通。 隨後有"歧視性保護"(即國家對某些重要產業提供財政保護)的政策,加上第二次世界大戰,促進工業發展和建設,鼓勵農村人口向城市遷移,特別是在孟買、加爾各答和清奈等大型港口城市均迅速發展。但印度到1951年也只有6分之1的人口居住在城市。[112] 英國統治對印度經濟的影響是個有爭議的話題。 印度獨立運動的領導人和經濟史學家將印度獨立後經濟表現不佳歸咎於殖民統治,並認為英國工業革命所需的資本是來自印度。然而也有歷史學家提出不同觀點,認為印度經濟表現不佳並非單純由殖民統治造成,而是由於殖民主義引發的變革以及全球工業化和經濟一體化的大趨勢,導致印度各產業發展不平衡。[113]

一些經濟歷史學家認為印度的實質工資在19世紀初下降,或可能在18世紀末開始下降,主要是因為英國殖民統治所致。 根據兩位研究人員Prasannan Parthasarathi和Sashi Sivramkrishna的說法,印度織工取得的糧食工資可能與英國同行相當,其平均收入約為最低生活水平的5倍,與歐洲先進地區相當。[114][115]然而他們的結論是由於數據稀缺,很難得到確定的結論,需再進一步研究。[78][115]也有人認為印度在18世紀下半部經歷過一段去工業化時期,是因蒙兀兒帝國崩潰而間接造成。[77]

Remove ads

印度獨立之初,由於印度領導人接觸到蘇聯的計劃經濟,而認為殖民統治是種剝削性經濟,因此塑造出具有社會主義特色的經濟政策。[108]國內政策傾向保護主義,強調進口替代、經濟干預主義、大型國營公共部門、商業管制和計劃經濟,[116]而在貿易和針對外國投資政策則相對自由。[117]印度五年計劃與蘇聯的中央計劃類似。 鋼鐵、礦業、機床、電信、保險和發電廠等行業實際上在1950年代中期已國有化。[15]這一時期的印度經濟被稱為統制經濟。[3][4]

傑(塔塔),別跟我談利潤,那是個骯髒的字眼。

印度首任總理尼赫魯與統計學家普拉桑塔·錢德拉·馬哈拉諾比斯共同制定並監督印度獨立初期的經濟政策。 他們期望透過公私部門合作,加速發展重工業,並透過適度的國家干預,而非極端的蘇式計劃經濟,以達到預期的經濟發展目標。[121][122]美國知名經濟學家彌爾頓·傅立曼對同時發展重工業和家庭工業的政策提出批評,認為這種政策既浪費資本和勞動力,又阻礙小型製造業的發展。[123]

我不能決定該借多少錢,發行多少股票,以什麼價格發行,支付多少工資和獎金,以及分發多少股息。 我甚至需要政府的許可才能支付高管的薪水。

——塔塔於1969年論及印度的管制體制[120]。

印度綠色革命主要歸功於從1965年開始廣泛應用高產量種子、化肥和灌溉系統,大幅提升農業生產力,也促進農業結構優化,並強化農業與工業的連結。[124]然而這種做法也受到批評,被認為是一種不可持續的做法,導致資本主義農業的增長,忽視制度改革,並將人民間的收入差距擴大。[125]

時任總理的拉吉夫·甘地為推動經濟自由化,於1984年任命V. P. 辛格為財政部長,積極打擊逃稅行為。雖然稅率被降低,但因嚴格執法,國家稅收反而增加。然而,由於政府後期爆發醜聞,經濟改革的步伐逐漸放緩。

Remove ads

蘇聯長期為印度的貿易夥伴,而在1991年正式解體,加上發生於1990年及1991年的波斯灣戰爭所引發的石油價格飆升,印度經濟受此雙重打擊,導致國際收支失衡,面臨無法償還國際貸款的風險。[126]印度為此向國際貨幣基金組織 (IMF) 尋求18億美元的救助貸款,IMF同意,提出的條件是要印度將管制取消。[127]

時任印度總理的納拉辛哈·拉奧率領的團隊,包括財政部長曼莫漢·辛格針對危機,而於1991年啟動經濟改革 - 廢除執照管制,降低關稅和利率,停止許多公共壟斷,針對許多產業部門的外商直接投資(FDI)予以自動批准。[128]印度自由化的總體方向從那時起保持不變,但由於受到工會和農民等強大遊說團體的阻撓,政府在勞動法改革和農業補貼削減等關鍵領域的改革進展緩慢,[129]自由化與印度人在預期壽命、識字率和糧食安全方面的提高相伴而生,但城市居民受益程度大於農村居民的。[130]

印度的名目GDP在2010年為世界第9大,而到2019年躍升為第5大,超過英國、法國、義大利和巴西的。[131]

印度經濟於2013-14財政年度開始復甦,GDP增長率從前一年的5.5%加速至6.4%。 增長持續到2014-15和2015-16兩個財政年度,分別為7.5%和8.0%。 中國在2015年的經濟增長率為6.9%,從1990年以來首度被印度超越。然而印度的增長率隨後放緩,2016-17和2017-18兩財政年度分別為7.1%和6.6%,[132]部分原因是2016年發生的印度500和1000盧比紙幣廢止事件和實施商品及服務稅 (GST) 所致。[133]

根據世界銀行發行的營商環境報告2020(Doing Business 2020),印度的營商便利度指數在190個國家中排名第63,比前一年的排名第77上升14名。[134]在處理建築許可證和執行合同方面,印度的排名位居世界最末10名之列,而在保護少數股東或獲得信貸方面,其排名相對較高。[135]據信是印度工業與內部貿易促進部 (DPIIT) 積極推動印度各邦提升營商環境,而能促進印度整體排名上升。[136]

在全球COVID-19大流行期間,許多信用評等機構將其2021財政年度的GDP預測下調至負數,[137][138]表示印度將發生經濟衰退,這是從1979年以來最嚴重的衰退。[139][140]印度經濟實際的降低幅度為6.6%,低於預估的7.3%。[141]惠譽國際將印度於2022年的展望上調至穩定,與標普全球評級 (S&P Global Ratings) 和穆迪信用評級的看法一致。[142]印度在2022-23財政年度的第一季度,經濟增長率為 13.5%。[143]

數據

下表顯示的是印度於1980年-2022年期間的主要經濟指標(2023年-2028年期間的數據為IMF工作人員估計)。 通貨膨脹率低於5%者,以綠色顯示。[144]年失業率數據取自世界銀行,而IMF認為這些數據不可靠。[145] [146]

Remove ads

各經濟部門

農業及其相關部門,如林業、伐木業和漁業,在GDP中有18.4%的佔比,[151]此部門僱用5.12億人(即印度45.5%的勞動力)。[152][153]印度是世界主要農業生產國之一,擁有全球最多的耕地,美國排名第2。[154]然而該國的農業潛力尚未完全發揮。[155]印度農業在1951年至2023年期間對GDP的貢獻穩步下降,從52%下降至15%,[156][157]但仍是該國最大的就業提供者。[152]印度自實施綠色革命以來,透過一系列五年計劃、灌溉、技術引進和農業支持,成功提升農業產量。但根據國際數據顯示,印度的平均產量仍落後於世界平均水平,只約為其30%至50%。[152]印度農業的主要分佈地有旁遮普邦、哈里亞納邦、馬哈拉什特拉邦、古吉拉特邦、安德拉邦、泰倫加納邦、比哈爾邦、西孟加拉邦、北方邦和中央邦。

印度年均降水量為1,208毫米 (47.6英寸),年總降水量為40,000億立方公尺,總可利用水資源 (包括地表水和地下水) 有11,230億立方公尺。[158]印度可取得灌溉的耕地面積為546,820平方公里 (211,130平方英里) ,約佔總耕地面積的39%。[159]印度的內陸水資源和海洋資源為漁業部門提供近600萬個就業機會。 根據印度漁業、畜牧業和乳業部的數據,印度於2023年是世界第3大漁業生產國和第2大水產養殖國。

印度是世界上最大的牛奶、黃麻和豆類生產國,於2023年擁有3.03億頭牲畜,居世界之冠。[161]印度是全球第二大稻米、小麥、甘蔗、棉花和花生生產國,也是第2大水果和蔬菜生產國,分別佔全球水果和蔬菜產量的10.9%和8.6%,但僅佔全球水果和蔬菜貿易的1%。 印度還是第2大絲綢生產國和最大的絲綢消費國,於2005年的產量為77,000公噸 (76,000長噸,或85,000短噸)。[162]印度是腰果仁和腰果殼液 (cashew nut shell liquid) 的第二大出口國。 印度於2023財政年度出口76,624公噸 (75,414長噸,或84,464短噸) 的腰果仁,金額為3.56億美元 。[163]在喀拉拉邦的奎隆一地約有600家腰果加工廠。[160]

印度近年的糧食生產停滯,在2020-21財政年度約為3.16公億噸 (3.11億長噸,或3.48億短噸)。[164]印度出口多種農產品,例如巴斯馬蒂香米、小麥、穀物、香料、新鮮水果、乾果、棉花、茶葉、咖啡、乳製品和其他經濟作物,出口目的地有亞洲、非洲及其他國家。[165]

導致印度生產力低下的原因有多種。農業的過度管制將成本、價格風險和不確定性提升,而政府對勞動、土地和信貸的干預也在損害市場。 農村道路、電力、港口、食品儲存、零售市場和服務等基礎設施仍然不足。[166]農戶平均土地持有面積非常小,70%的農戶土地面積不足1公頃 (2.5英畝)。[167]灌溉設施不足,在2016年只有46%的耕地得到灌溉,[159]導致農民仍然依賴降雨,特別是季風季節帶來的,而季風往往不穩定且分佈不均。[168]

印度為能在另外的2,000萬公頃 (4,900萬英畝) 的土地提供灌溉,已嘗試各種方案,包括實施加速灌溉效益計劃 ( Accelerated Irrigation Benefit Programme,AIBP),聯邦為此共撥款8,000億印度盧比(相當於2023年的1.2兆盧比,約值130億美元)。[169]印度缺乏食品儲存和配送基礎設施,導致3分之1的農業產量因腐爛而損失,也將農業收入降低。[170]

雖然印度的中小企業和創業的條件在1978-80年期並不理想,但終於邁出改革的第一步。 印度6,300萬家中小企業的產值在全國GDP中有35%的佔比,共僱用1.114億人,佔印度出口總額的40%以上,被譽為該國經濟的"成長引擎"。 印度在過去5年中每天成立1,000 - 1,100家新公司,而中國在同期是每天成立16,000-18,000家新公司。[171]

微型和小型企業具有解決印度失業危機的潛力,而前提是解決阻礙這個部門增長的限制因素。 根據印度發表的2021-22財政年度中小企業報告,該國6,300萬家中小企業中,有超過90%屬於微型企業。 在微型企業中,有62%為個體經營,另有32%的企業僱用2-3名員工,只有6-7%的企業僱用4名或以上員工(最高19名)。[172]印度於2023年的中小企業首次公開募股(IPO)數目創下歷史新高,共有有179家。

印度政府在2023年的預算中實施一系列促進中小企業增長,並提高其國際競爭力的改革措施。[173]

印度的工業機械設備和工具市場規模預計在2023年將達到2,100億美元。在研發投入增加和大批新創企業湧現,帶動對工具、工業設備、機器人、工業自動化、製藥機械、採礦與建築設備等領域的投資增長。[174]

根據報導,印度在2022年擁有1,319座礦山,其中金屬礦山有545座,非金屬礦山有775座。[176]

礦業的產值於2021年在全國GDP的佔比為1.75%,直接或間接的僱用人數為1,100萬。[177]印度於2019年是世界第4大礦產生產國(按產量計算),按價值計算則位居第8。[178]印度於2013年開採和加工89種礦產,其中4種為燃料礦產,3種為核能礦產,80種為非燃料礦產。[179]該國於2011-12財政年度,公共部門的產量佔68%(按體積計算)。[180]印度擁的自然資源為全球第4大,礦業部門在該國工業GDP的佔比為11%, 在總GDP中的佔比為2.5%。

根據產值,印度約有50%的礦業集中在8個邦:奧迪薩邦、拉賈斯坦邦、恰蒂斯加爾邦、安德拉邦、泰倫加納邦、賈坎德邦、中央邦和卡納塔卡邦。 另外25%的產值來自於海上石油和天然氣資源。[180]印度在2010年約有3,000座礦山在運作,其中一半是煤礦、石灰石礦和鐵礦。[181]按產值,印度是全球5大雲母、鉻礦石、煤碳、褐煤、鐵礦石、鋁礬土、重晶石、鋅和錳生產國之一,也是全球10大其他礦物主要生產國之一。[178][180]印度於2013年是第4大鋼鐵生產國,[182]也是第7大鋁生產國。[183]

印度擁有豐富的礦產資源。[184]但礦業產值已有所下降,於2010年在GDP中的佔比為2.3%,而在2000年為3%。僱用人數為290萬人,佔總就業人數的比例也在下降。 印度是許多礦產的淨進口國,包括煤碳。 導致印度礦業衰退的原因有複雜的許可證、監管和行政程序、基礎設施不足、資本資源短缺以及對環境可持續技術的採用緩慢等。[180][185]

印度是世界第2大水泥生產國,僅次於中國。 目前印度的水泥裝機容量為5億噸/年,年產量為2.98億噸。 大多數水泥廠的裝機容量(約35%)位於印度南部各邦。 根據印度績效達成目標 (PAT) 計劃(一種監管工具,目的降低能源密集型行業的單位產品能耗)中,印度水泥的總裝機容量為3.25億噸/年,佔印度總裝機容量的65%。

根據世界鋼鐵協會 (worldsteel) 的數據,印度於2018年的粗鋼產量為1.065億公噸 (1.048億長噸,或1.174億短噸),比2017年的1.015億公噸 (99.9億長噸,或1.119億短噸) 增加4.9%,表示印度已超越日本成為世界第2大鋼鐵生產國。[186]

根據印度新聞資訊局(2021-22財政年度)的數據,印度擁有超過900家生產粗鋼的鋼鐵廠,其中有國有企業、大型公司以及中小企業。 這些鋼鐵廠於2021-22財政年度的總產能為1.5406億噸。[187]

印度鋼鐵行業於2011年的總產值為578億美元,預計到2016年將達到953億美元。 報告顯示印度粗鋼產量增長的速度未能跟上產能增長的。 印度鋼鐵行業在該國GDP中的佔比為2%,直接僱用50萬人,間接僱用200萬人。 年複合增長率為6%。[188]

石油產品和化學品在印度工業GDP中佔很高的比例,合計佔該國出口收入的34%以上。 印度擁有許多煉油廠和石化工廠,這些工廠是經由蘇聯技術的幫助下發展而來,例如巴勞尼煉油廠和古吉拉特煉油廠,其中還包括世界上最大的煉油廠,位於古吉拉特邦賈姆訥格爾煉油廠綜合體,其日處理原油能力達到124萬桶。[189]按產量,印度化學工業是亞洲第3大生產國,在該國GDP中的佔比為5%。 印度是5大農用化學品、聚合物和塑料、染料以及各種有機和無機化學品生產國之一。[190]雖然印度是大型生產國和出口國,但由於國內需求旺盛,仍是化學品的淨進口國。[191]印度化學工業極為多元,估計規模達1,780億美元。[192]

印度化學工業在2018財政年度的產值為1,630億美元,預計到2025年將達到3,000億至4,000億美元。[193][194]此行業在2016年僱用1,733萬人(佔勞動力的4%)。[195]

目前印度有57家大型肥料工廠,生產多種氮肥。 其中有29家尿素工廠和9家將硫酸銨作為副產品的工廠。 此外,還有64家小規模的單一過磷酸鈣工廠。[196] 根據WTO的數據,印度於2022-23財政年度已是全球第2大農用化學品出口國。 而印度在10年前的排名為第6。 印度農用化學品行業每年都有可觀的貿易順差。 從2017-18財政年度的8,030億盧比大幅躍升至2022財政年度的28,908億盧比。 根據印度商業和工業部最近發佈的數據,印度的農用化學品出口在過去6年中翻了一倍,從2017-18財年的26億美元增長到2022財政年度的54億美元。 複合年均增長率 (CAGR) 達到13%,在製造業中位居第一。[197]

一位業界觀察家表示有超過130個國家的數百萬農民信賴印度農用化學品的品質和實惠價格。 全球農用化學品市場規模估計為780億美元,主要由專利過期的產品組成,印度正迅速成為全球採購此類農用化學品的首選產地。 印度作物保護聯合會 ( (Crop Care Federation of India,CCFI) 已向印度政府提出具體建議,限制進口現成的農藥製劑,以促進國內生產,並減少進口。[198]

國營的印度鐵路在印度GDP中的佔比約為3%,並承擔每年53億美元的社會義務(例如提供低廉票價、為偏遠地區提供交通服務等)。[199]印度鐵路收入在過去5年中的複合年均增長率為5% ,但於過去4年中的盈利能力大幅下降,原因是在基礎設施和現代化支出不斷增加。 印度鐵路共僱用131萬名員工,是該國最大的僱主之一。 印度鐵路在該國的就業、GDP和流動性方面有重要的地位。[200]

根據印度鐵道部,印度鐵路將上調其2022-23財政年度的列車生產計劃 - 將生產8,429輛列車。 較先前計劃生產的7,551輛增加878輛。[201]印度鐵路計畫於未來4年內製造475列新型Vande Bharat電聯車以進行現代化。 [202]此舉將創造約400億盧比(50億美元)的商機,同時提供15,000個就業崗位,以及衍生的經濟效益。[203]印度鐵路的中央鐵路電氣化組織 (CORE)預定在2024年3月31日之前完成所有寬軌網絡電氣化。 [204]印度所有電氣化幹線鐵路網均使用25千伏交流電,直流電僅用於地鐵。 印度截至2023年7月已有90%的鐵路軌道完成電氣化。[205]

根據印度第11個五年計劃(2007-2012年),印度鐵道部開始建設兩條新的專用貨運鐵路(參見印度專用貨運鐵路(DFC)):東部貨運走廊和西部貨運走廊。[206]兩條路線總長度為3,260公里(2,030英里),東部貨運走廊從旁遮普邦的盧迪亞納延伸至西孟加拉邦的丹庫尼鐵路交匯站,西部貨運走廊則從馬哈拉什特拉邦的尼赫魯港延伸至北方邦的達德里。[207]

印度正在發展現代化的大眾運輸(捷運)系統,以應對當前和未來的城市需求。 目前在新孟買、德里、孟買、班加羅爾、加爾各答、海得拉巴、科契、古爾岡、齋浦爾、諾伊達、浦納、那格浦爾、坎普爾、艾哈邁達巴德和勒克瑙等城市已有地鐵投入運營。 類似的大眾運輸系統也計劃在阿格拉、博帕爾、印多爾、蘇拉特、巴特那、布巴內什瓦爾、昌迪加爾、瓜廖爾、邁索爾、納西克、普拉亞格拉吉、瓦拉納西、蘭契、塔納和提魯沃嫩塔布勒姆等城市興建。 印度前總理阿塔爾·比哈里·瓦巴依被認為是印度地鐵系統的重要推動者,每個地鐵項目都遵循德里地鐵的模式,為印度,特別是在如古爾岡和諾伊達等較小的城市,創造大量的房地產財富。 對於高架走廊,由於支柱建在道路的分隔帶上,而不需徵收土地。[208]房地產服務和投資管理公司仲量聯行(JLL)發表的一項評估顯示在勒克瑙、巴特那、齋浦爾、艾哈邁達巴德、浦那、科契和哥印拜陀等二線城市,高架走廊路線導入後,讓當地房地產價格上漲近8-10%。[209]

印度是世界第4大民用航空市場,於2017年的客運量達到1.58億人次。[210][211]估計印度市場到2020年將擁有800架飛機,佔全球飛機數量的4.3%,預計到2037年,年度旅客載運量將達到5.2億人次。[212]國際航空運輸協會 (IATA) 估計印度航空業在2017年為該國GDP創造300億美元產值,並僱用750萬人 - 其中39萬個為直接就業,57萬個為價值鏈就業,620萬個為旅遊業就業。[211]

印度在截至2024年的10年中已新建75座機場,讓機場總數達到149座(包括直升機場和小型機場)。 政府願景是在未來5至7年內將機場數目提升至220座,印度政府已制定有一金額達1兆盧比的資本支出計畫,用於建設機場基礎設施。[213]

印度政府於2016年推出造船財政支援政策 (Shipbuilding Financial Assistance Policy,SBFAP) ,為印度造船廠提供財政支持。 根據印度港口、航運和水道部的資料,自SBFAP實施以來,已有39家造船廠共獲得313艘國內和出口船舶的訂單,總價約為1,050億盧比(12.6億美元)。[214]

印度擁有多家造船公司,如科欽造船廠、印度斯坦造船廠和信實海事與工程公司,主要為歐洲、南美和非洲的航運公司建造船舶。 科欽造船廠是開發電動推進船舶的先驅。[215]

印度已是亞太地區(不包括中國)領先的資料中心樞紐,裝置容量超越新加坡、澳大利亞、韓國、日本和香港等發展已久的市場。反映出印度經濟的快速增長帶動對數據服務的強勁需求,進而推動資料中心產業的發展。 印度目前的裝置容量為950百萬瓦(MW),預計到2026年將另外增加850百萬瓦,印度對鞏固其在亞太地區資料中心的地位已有準備。[216]

在海得拉巴有印度最大的資料中心,佔地131,000平方英尺,擬建的4級(Tier-4)資料中心將配備1,600個機架,由18百萬瓦的電力供其運作。[217]

印度的整體公用雲服務市場預計到2026年將達到130億美元,在2021-2026年期間以23.1%的複合年均增長率擴張。 此市場在2022年上半年的收入總額為28億美元。[218]

印度電信產業在2014-15財政年度創造2.20兆盧比(260億美元)的收入,佔GDP的1.94%。[219]印度是全球第2大電話用戶市場(傳統電和移動電話),截至2016年8月31日,共有10.53億用戶。 印度的通話資費因電信運營商之間激烈競爭,是世界上最低的之一。 印度擁有全球第3大網際網路用戶群。 截至2016年3月31日,該國有3.4265億網路用戶。[220]印度電信行業是全球第2大移動電話、智慧型手機和網際網路用戶市場。

業界估計印度截至2012年的電視觀眾數量超過5.54億人。[221]印度是全球最大的衛星電視 (DTH) 市場。截至2016年5月,全國共有8,480萬訂閱用戶。[222]

印度陸軍的現役人員超過130萬名,規模為世界第3大,也是世界上最大的志願役軍隊。該國於2022-23財政年度的國防支出達到701.2億美元,比前一年增長9.8%。[223]印度是世界第2大武器進口國,於2016年至2020年間,佔全球武器進口總量的9.5%。[224]該國在2022-23財政年度的軍火出口額達到1,592億盧比(19億美元),創歷史新高,較2016-17財政年度大幅增長10倍。[225]

印度於2015年的一次能源消費數量位居全球第3,僅次於中國和美國,於全球佔比為5.3%。[226]煤碳和原油合計佔印度一次能源消費的85%。 印度的石油儲量僅能供應國內石油需求的25%。[227][228]印度截至2015年4月的原油探明儲量為7.63476億噸,天然氣儲量為1.49兆立方公尺 (53兆立方英尺)。[229]印度位於海上的石油和天然氣田有阿肖克納加爾油田、孟買高地、克里希納河-戈達瓦里河盆地、曼加拉地區和區拉那都,以及位於陸地上的,主要在西孟加拉邦、阿薩姆邦、古吉拉特邦和拉賈斯坦邦。 印度是世界第4大石油消費國,於2014-15財政年度的石油淨進口額接近8.2兆盧比(960億美元),[229]對該國的經常收支有不利影響。 印度的石油工業主要由國有企業組成,如印度石油和天然氣公司 (ONGC)、印度斯坦石油公司 (HPCL)、巴拉特石油公司 (BPCL) 和印度石油公司 (IOCL)。 印度石油行業還有一些重要的私營公司,例如信實工業 (RIL),該公司擁有一座世界上最大的煉油廠綜合體。[230]

印度在2013年成為全球第3大電力生產國,佔全球電力產量的4.8%,超過日本和俄羅斯。[231]而印度到2015年底發生電力供應過剩,許多發電廠因此被迫閒置。[232]截至2016年5月,印度公用事業發電部門的裝置容量為303吉瓦(1吉瓦=10億瓦),其中火力發電佔69.8%,水力發電佔15.2%,再生能源佔13.0%,核能佔2.1%。[233]顯示印度主要通過其1,060億公噸(1,040億長噸,或1,170億短噸)的已探明煤炭儲量來應對國內大部分電力需求。[234]印度也富含某些具有巨大潛力的替代能源,如太陽能、風能和生物燃料(如麻瘋樹屬、甘蔗)。由於印度的鈾儲量不足,該國核能發電發展受到嚴重制約。。[235]近來在安德拉邦的Tummalapalle地帶發現的鈾礦,儲量可能位居世界前20大儲量之列。[236][237][238]印度又另外發現估計有約846,477公噸(833,108長噸,或933,081短噸)的釷儲量,[239]約佔世界儲量的25%,可在未來為該國恢弘的核能計劃提供燃料(參見印度核能)。於2005年簽訂的印度-美國民用核協議也為印度從其他國家進口鈾排除障礙。[240]

印度的基礎設施和運輸部門在該國GDP的佔比約為5%。 截至2015年3月31日,印度的公路網絡超過5,472,144公里(3,400,233英里),為世界第2大網絡,僅次於美國。 印度公路網絡為每平方公里1.66公里(每平方英里2.68英里),密度高於日本(0.91公里)和美國(0.67公里),遠高於中國(0.46公里)、巴西(0.18公里)或俄羅斯(0.08公里)。[241]品質上,印度道路是現代高速公路和狹窄的未鋪砌道路的混合,且正在改善中。[242]截至2015年3月31日,印度道路中已有87.05%為鋪砌道路。[241]截至2014年5月,印度已完成超過22,600公里(14,000英里)的4或6車道高速公路,連接到大部分主要製造、商業和文化中心。[243]印度的道路基礎設施承擔該國60%的貨運和87%的客運負載。[244]

印度有7,500公里(4,700英里)的海岸線,有13座主要港口、15座大型私人港口和60座運營中的非主要港口,這些港口共同處理該國95%的外貿量和(佔外貿價值的70%,其餘大部分由空運處理)。[245]坎德拉港是1960年代初建立的最大公共港口,而孟德拉港是最大的私人海港。[246]印度的機場設施包含125座機場,[247]其中66座可同時處理旅客和貨物運輸。[248]印度擁有多家全球營運的基礎設施公司,例如Afcons Infrastructure、阿達尼集團、JSW Infrastructure和拉森圖博等。

建築業在印度2016年的產值有2,880億美元(佔GDP的13%),並僱用6,042萬人(佔勞動力的14%)。[195]在印度14大經濟部門中,建築和房地產部門的直接、間接和誘發效應方面排名第3。[249]

房地產市場的繁榮不僅能帶來巨大商機,還將創造大量就業,為初創企業提供機會。印度政府在印度2023年聯邦預算中對基礎設施的10兆盧比直接投入,更將加速這一發展趨勢。[250]

印度除制定有馬哈特瑪·甘地全國鄉村就業保障法(2005年)(MGNREGA) ,為8,000萬人提供就業機會外,並推出大型基礎設施建設計畫,以擴充工作崗位。[251]且正大規模將機場、港口、巴士站、火車站、水壩、風力發電廠、[252] 太陽能發電廠、漂浮式太陽能發電廠、電力傳輸、高速公路、火力發電廠和其他公用事業私有化。

30年期

10年期

2年期

1年期

3個月期

印度金融服務業在2016年的產值為8,090億美元(佔GDP的37%),僱用1,417萬人(佔勞動力的3%),銀行業在2016年的產值為4,070億美元(佔GDP的19%),僱用550萬人(佔勞動力的1%)。[195]印度貨幣市場分為有組織部門和無組織部門。 有組織部門包括私人、公共和外資商業銀行,以及合作銀行,統稱為"核定銀行"。無組織部門包括個人或家族擁有的本土銀行或放貸人,和非銀行金融公司。[253]在農村和郊區,尤其是用於儀式等非生產性目的的短期貸款,無組織部門和小額信貸比傳統銀行更受歡迎。[254]

前印度總理英迪拉·甘地於1969年將14家銀行國有化,隨後在1980年將另外6家銀行國有化,並強制要求銀行將40%的淨貸款提供給優先服務部門,包括農業、小型工業、零售貿易和小企業,以確保銀行履行其社會和發展目標。 印度銀行分支機構從那時起的數量從1969年的8,260家增加到2007年的72,170家,同一時期,每個分支機構覆蓋的人口從63,800人減少到15,000人。 總體銀行存款從1970-71財政年度的591億盧比(相當於2023年的2.8兆盧比,或330億美元)增加到2008-09財政年度的38.31兆盧比(相當於2023年的96兆盧比,或1.1兆美元)。 雖然銀行在農村的分支機構數量有所增加 - 從1969年的1,860家(佔整體22%)增加到2007年的30,590家(佔整體家數42%)- 但在印度的500,000個村莊中只有32,270個有銀行服務。[255][256]

印度於2006-07財政年度的國內總儲蓄佔GDP的比例高達32.8%。[257]超過一半的印度人把儲蓄投資於土地、房屋、牲畜和黃金等實體資產。[258]國有銀行持有銀行業總資產的75%以上,私營銀行和外資銀行分別持有18.2%和6.5%。[8]印度在實施自由化後,已批准重大的銀行業改革。 雖然其中一些與國有銀行有關 - 例如鼓勵合併、減少政府干預以及提高盈利能力和競爭力改革 - 但其他改革包含將銀行和保險業對私人和外國公司開放。.[227][259]

印度零售業(不包括批發業)在2020年的產值為7,930億美元(佔GDP的10%),僱用3,500萬人(佔勞動力的8%)。 該行業是僅次於農業的第2大僱主。[260][261][262][263]印度零售市場規模估計為6,000億美元,是全球5大零售市場之一。 印度的零售市場是全球增長最快的之一,[264][265]預計到2020年將達到1.3兆美元。[266][267]印度的電子商務市場也是全球增長最快的之一。[268]印度的電子商務零售市場於2018年的產值為327億美元,預計到2022年將達到719億美元。[269]

印度的零售業主要由當地的夫妻店、店主自營商店和街頭攤販組成。 零售超市正在擴張中(於2008年的市場佔比為4%)。[270]印度於2012年核准外資在多品牌銷售業擁有51%的股權,在單一品牌零售業可擁有100%的股權。 然而因缺乏後端倉庫基礎設施以及需取得各邦許可證和繁複的手續,仍限制有組織零售業的增長。[271]在零售業開店前,必須遵守30多項規定,例如"招牌許可證"和"反囤積措施"。 不同邦之間,甚至是邦的內都會徵收商品流動稅。[270]

根據世界旅遊與觀光理事會的數據,印度旅遊業於2017年創造15.24兆盧比(1,800億美元)的收入,佔該國GDP的9.4%,並提供4,162.2萬個就業崗位,佔該國總就業人數的8%。 預計該部門將以6.9%的年增長率,在2028年達到32.05兆盧比(3800億美元)的收入,佔GDP的9.9%。[272]於2017年有超過1,000萬名外國遊客抵達印度,而在2016年有889萬人,兩年間的增長率為15.6%。[273]印度旅遊業於2015年取得210.7億美元的外匯收入。[274]到印度旅遊的外國人從1997年的237萬人次增長到2015年的803萬人次。 孟加拉國是印度最大的國際遊客來源地,而歐盟國家和日本是其他主要的國際遊客來源地。[275][276]外國遊客中有不到10%會參觀泰姬瑪哈陵,大多數人參觀其他文化、主題和度假線路。[277]超過1,200萬印度公民每年從事國際旅遊,而印度的國內旅遊人數約為7.4億人。[275]印度擁有快速增長的醫療旅遊部門(參見印度醫療旅遊),國際旅客來此享受低成本的醫療服務和長期護理。[278][279]截至2015年10月,到印度從事醫療旅遊的估計產值有30億美元。 預計到2020年將增長到70-80億美元。[280]在2014年有184,298名外國患者前往印度尋求醫療照護。[281]

印度的婚禮產業規模達到750億美元,全球排名第2,僅次於中國。 這個產業是印度第4大產業。[282]印度的婚禮產業在Covid-19大流行疫情過後的2023年出現顯著增長,婚禮規模越來越大、越來越奢華。 平均賓客數量增長近15%,從2022年的270位增長到2023年的310位。 慶祝活動也隨之擴大,目前每次婚禮平均舉辦4.2場活動,高於之前的3.2場。 有270萬場婚禮的預算在10-25萬盧比之間,反映出中檔婚禮預算的受歡迎程度。 30萬盧比和60萬盧比等較低預算的婚禮各佔100萬場,而高達1億盧比或以上的豪華婚禮則佔5萬場。

根據投資銀行和資本市場公司傑富瑞集團有限公司的數據,印度每年舉辦的婚禮數量居世界之首。 然而印度婚禮產業的市場規模仍小於中國,但幾乎是美國婚禮產業規模的兩倍。[283]

有報導提出印度電影業預計到2026年將獲得約16,198億盧比的收入,其中15,849億盧比為票房收入,其餘349億盧比為廣告收入。[284]印度的音樂產業正穩步向前邁進,估計複合年均增長率為13.6%,主要歸功於串流處理技術。[284]

證券市場

印度證券市場於1875年7月孟買證券交易所成立和1894年艾哈邁達巴德證券交易所成立後開始發展。其後印度成立有另外22個交易所。 印度的證券交易市場於2014年按市值計算,是世界第10大。[285]根據世界交易所聯合會的數據,印度兩大證券交易所 - 孟買證券交易所(BSE)和印度國家證券交易所 (NSE) 截至2015年2月的市值分別為1.71兆美元和1.68兆美元,到2021年9月分別增長到3.36兆美元和3.31兆美元。[286][287]

印度的首次公開發行 (IPO) 市場規模遠較紐約證券交易所(NYSE)和那斯達克(NASDAQ)為小,在2013年只籌集到3億美元,在2012年籌集到14億美元。 安永會計師事務所表示,[288]IPO活動低迷反映的是市場狀況、政府審批流程緩慢以及複雜的法規。在2013年之前,印度公司不得在印度完成IPO之前,先在國際證券市場上市。 之後的證券法規進行改革,印度公司得選擇它們想要先在哪裡上市,無論是海外、國內或同時兩者均可。[289]證券法也修訂,將上市公司到海外掛牌的流程簡化,吸引更多私人股本和國際投資者參與,增加市場流動性。[288]

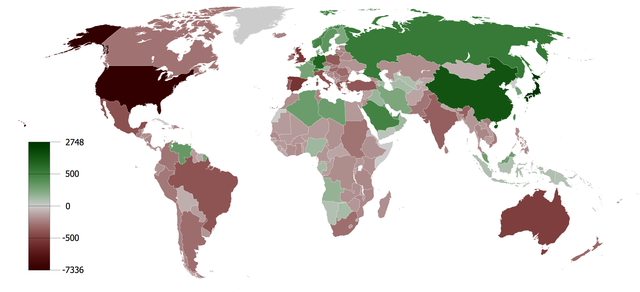

外貿與投資

印度在1991年實施經濟自由化之前,在很大程度上是有意與世界市場隔絕,目的為保護國內經濟,並實現自力更生。 外貿受到進口關稅、出口稅和數量限制的影響,而外商直接投資 (FDI) 則受到股權參與上限、技術轉讓限制、出口義務和政府批准的限制,對於工業部門近60%的新FDI,均須經批准後方得進行。這些限制讓該國在1985年至1991年間,平均每年僅有約2億美元的FDI流入,大部分的流入是外援、商業借款和海外印度人的存款。[291]在印度獨立後的最初15年,由於當時政府忽視貿易,導致出口停滯不前,同期進口的品項則因早期工業化發展,主要有機械、原材料和消費品。[292]印度開始自由化後,其國際貿易額急劇增加,[293]商品和服務總貿易在GDP中的佔比從1990-91財政年度年的16%上升到2009-10財政年度的47%。[294][295]印度外貿於2015年佔印度GDP的48.8%。[296]印度商品出口額佔全球的1.44%,進口額佔比為2.12%,商業服務出口的全球佔比為3.34%,進口佔比則為3.31%。[295]印度的主要貿易夥伴是歐盟、中國、美國和阿拉伯聯合大公國。[297]印度於2006-07財政年度的主要出口商品有工程產品、石油產品、化學品和藥物產品、寶石和珠寶、紡織品和服裝、農產品、鐵礦石和其他礦物。 主要進口商品有原油及相關產品、機械、電子產品、黃金和白銀。[298]於2010年11月,印度出口同比增長22.3%,達到8,510億盧比(相當於2023年的1.9兆盧比,或220億美元),而進口增長7.5%,達到1.25兆盧比(相當於2023年的2.8兆盧比,或330億美元)。 同月的貿易逆差從前一年的4,690億盧比(相當於2023年的1.2兆盧比,或140億美元)下降到2010年11月的4,010億盧比(相當於2023年的9,000億盧比,或110億美元)。[299] 印度是關稅暨貿易總協定 (GATT) 及其繼任者世界貿易組織(WTO)的創始國。印度除積極參與大會會議外,也在表達開發中國家的擔憂方面發揮關鍵作用。 例如印度仍持續抱持反對將勞工、環境問題和其他非關稅壁壘納入WTO政策中。[300]

印度在世界競爭力指數中排名第43。[301]

印度自獨立以來,其經常收支帳戶一直為負數。 印度的出口額在1990年代的經濟自由化後大幅增長,而提高出口對進口的覆蓋率,由1990-91財政年度的66.2%提升至2002-03財政年度的80.3%,有效舒緩國際收支危機帶來的負面影響。[302]然而隨後的全球經濟低迷和世界貿易普遍放緩導致覆蓋率在2008-09年下降至61.4%。[303]印度不斷增長的石油進口額被視為造成巨額經常帳戶赤字的主要驅動因素,[304]在2008-09財政年度達到1,187億美元,佔GDP的11.11%。[305]印度在2010年前10個月進口價值821億美元的原油。[304]印度在2002年至2012年期間,每年都出現貿易逆差,2011-12財政年度的商品貿易逆差為1,890億美元。[306]印度與中國的貿易逆差最大,2013年約為310億美元。[307]

印度與美國和中國的貿易額在2023-24財政年度分別達到1,200億美元和1,180億美元,是過去10年的兩倍。然而,信用評級機構印度信用評級資訊服務有限公司指出,相似之處僅於此。印度對美國有353億美元的貿易順差,但對中國則有851億美元的貿易逆差。[308]

印度自經濟自由化以來,對外部援助和優惠債務的依賴有所減少,債務服務比率從1990-91年的35.3%下降到2008-09年的4.4%。[309]印度政府允許外部商業借款 (ECB),即來自非居民貸款人的商業貸款,讓印度公司有額外的資金管道。 印度財政部通過印度儲備銀行 (RBI) ,根據1999外匯管理法頒布的ECB政策指導方針對此進行監管。[310]印度的外匯存底從1991年3月的58億美元穩步增長到2020年7月的38,832.21億盧比(5,400億美元)。[311][312]英國於2012年宣布終止對印度的所有財政援助,理由是印度經濟良好及表現強勁。[313][314]

印度於2024年底的外匯存底為6,443.9億美元。[315]

印度的經常收支赤字在2013年達到歷史新高。[316]該國歷來通過公司在海外市場的借款或非居民印度人的匯款和投資組合流入來彌補赤字。 印度儲備銀行 (RBI) 的數據顯示從2016年4月到2017年1月,該國自1991年來首次由外國直接投資流入來彌補赤字。印度商業英文日報《經濟時報》指出此一發展"表明長期投資者對印度總理納倫德拉·莫迪加強國家經濟基礎以實現持續增長的信心日益增強"。[317]

若以以購買力平價 (PPP) 衡量,印度是世界第3大經濟體,它吸引大量的外國直接投資 (FDI)。[319]於2011年流入印度的FDI金額有365億美元,比2010年的241.5億美元高出51.1%。 印度在電信、資訊技術和其他重要領域,如汽車零部件、化學品、服裝、製藥和珠寶等方面具有優勢。 雖然印度吸引的外國投資激增,但該國僵化的FDI政策[320]是個重大障礙。印度已逐步採取一系列改革措施。[319]印度擁有大量熟練的管理和技術專才,而其中產階級人口規模達到3億,是個增長中的消費市場。[321]

印度政府在2005年3月修訂規則,允許在建築業進行100%的FDI,包括已建成的基礎設施和建築開發項目,涵蓋住宅、商業場所、醫院、教育機構、休閒設施以及城市和區域級別的基礎設施。[322]該國房地產業得益於經濟的快速增長以及FDI限制放寬,而蓬勃發展。印度政府再於於2012年至2014年期間將前述改革擴展到國防、電信、石油、零售、航空和其他部門。[323][324]

印度在2000年到2010年期間共吸引1,780億美元的FDI。[325]附表顯示模里西斯有過高的投資金額,原因是此國具有顯著的稅收優勢 - 印度和模里西斯之間簽訂有稅收協定,可避免雙重徵稅,而模里西斯是資本利得稅的避稅天堂天堂 - 國際資金樂於利用此管道。[326]印度於2015年取得的FDI佔該國GDP的2.1%。[296]

由於印度政府在過去3年中放寬21個部門的87項外國直接投資規則,導致在2016年至2017年兩年間流入印度的FDI金額達到601億美元。.[327][328]

印度公司從2000年開始往海外擴張,在其國外進行FDI並創造就業機會。在2006年到2010年期間,這種印度公司流向海外的FDI佔其GDP的1.34%。[329]印度公司已在美國、[330]歐洲和非洲[331]部署FDI,且已開始運營。 印度的塔塔集團是英國當地最大的製造商和私營部門僱主。[332][333]

在2015年,來自各國對印度的匯款總額為689.1億美元,在印度工作的外國人對其母國的匯款總額為84.76億美元。 阿拉伯聯合大公國、美國和沙烏地阿拉伯是對印度匯款的主要來源國,而孟加拉國、巴基斯坦和尼泊爾是源自印度匯款的主要接收國。[334]印度在2015年收到的匯款佔該國GDP的3.32%。[296]

在1985年到2018年間,印度共宣佈有20,846起併購交易(包含印度國內公司之間、印度公司對外國公司併購或外國公司對印度公司併購)。這些交易總價達到6,180億美元。 就交易金額而言,2010年是最活躍的一年,接近600億美元。 2007年的交易件數最多(1,510筆)。[335] 以下是與印度公司有關聯的10大併購交易:

| 併購者 | 併購者所在產業 | 併購者國籍 | 併購對象 | 受併購者所在產業 | 受併購者國籍 | 交易金額 (百萬美元) |

| Petrol Complex Pte Ltd 俄羅斯石油子公司 |

石油與天然氣 | 新加坡 | Essar Group | 石油與天然氣 | 印度 | 12,907.25 |

| 沃達豐 | 無線通訊 | 英國 | 沃達豐印度公司 | 電信服務 | 印度 | 12,748.00 |

| 沃達豐 | 無線通信 | 印度 | Idea Cellular | 無線通信 | 印度 | 11,627.32 |

| 巴帝電信 | 無線通信 | 印度 | MTN集團 | 無線通信 | 南非 | 11,387.52 |

| 巴帝電信 | 無線通信 | 印度 | Zain Group | 無線通信 | 奈及利亞 | 10,700.00 |

| BP | 石油與天然氣 | 英國 | 信實工業 | 石油與天然氣 | 印度 | 9,000.00 |

| MTN集團 | 無線通信 | 南非 | 巴帝電信 | 無線通信 | 印度 | 8,775.09 |

| 股東 | 其他財務 | 印度 | 信實工業 | 電信服務 | 印度 | 8,063.01 |

| 印度石油與天然氣公司 | 石油與天然氣 | 印度 | 印度斯坦石油公司 | 石化 | 印度 | 5,784.20 |

| 信實風險投資 | 電信服務 | 印度 | Jio | 電信服務 | 印度 | 5,577.18 |

貨幣

· 外匯匯率

印度盧比 (₹) 是印度的法定貨幣,鄰國尼泊爾和不丹也接受其作為一種法定貨幣,兩國的貨幣都與印度盧比掛鉤。 印度盧比在貨幣改革之前,曾有單位為帕依塞(paise)的硬幣(1盧比的百分之一),但帕依塞已被取消。 以往最高面額的紙幣為2,000盧比,在2023年9月30日被廢除,而500盧比紙幣成為最高面額,流通中的最低面額硬幣為1盧比。[339]印度政府於2017年宣佈廢除500盧比和1,000盧比紙幣,並發行新版500盧比紙幣。 印度的貨幣體系由印度儲備銀行 (RBI) 管理,RBI是該國的中央銀行。[340]RBI成立於1935年4月1日,並於1949年國有化,擔任該國貨幣政策最高決策者、貨幣體系的監管者和監督者、政府的銀行、外匯儲備的保管以及貨幣發行機構。 RBI由一中央董事會管理,總裁由政府任命。[341]盧比基準利率由貨幣政策委員會設定。

印度盧比於1927年至1946年期間與英鎊掛鉤,隨後以固定匯率制與美元掛鉤至1975年。 盧比於1975年9月貶值,與美元固定匯率制由一籃子四種主要國際貨幣取代:英鎊、美元、日元和德國馬克。[342]印度最大的貿易夥伴蘇聯於1991年解體,印度面臨嚴重的外匯危機,盧比於當年7月1日和2日分兩次共貶值約19%。 然後再於1992年實施自由化匯率機制 (LERMS)。 出口商根據LERMS必須以RBI制定的匯率向RBI出售40%的外匯收入, 其餘60%可按市場匯率換匯。 經常項目下的外匯交易於1994年自由化,但仍有一些資本管制。[343]

印度盧比在1991年大幅貶值,和1994年轉向經常項目下外匯交易自由化後,其價值在很大程度上由市場力量決定。盧比在2000年至2010年的10年間相對穩定。盧比於2022年10月與美元兌換率觸及1:83.29,為歷史低點。[344] [345]

收入與消費

印度的人均國民所得(GNI)從2002年起實現高增長,從2002-03年的19,040盧比增至2010-11年的53,331盧比,年均增長率達13.7%,2010-11年的增長率達到峰值15.6%。[348]然而這名目收入經通脹調整後,增長率降為至5.6%,低於前一財政年度的6.4%。 這些收入為基於個人計算。[349]印度於2011年的平均家庭收入為6,671美元。[350]

根據印度的2011年人口普查數據,全國約有3.3億戶房屋和2.47億戶家庭。 印度的家庭規模於近年有所縮減,2011年的人口普查報告顯示50%的家庭成員少於或等於4人,平均每個家庭成員4.8人(包括在世的祖父母)。[351][352]所有家庭創造約1.7兆美元的GDP。[353]消費模式顯示:約67%的家庭使用柴火、農作物秸稈或牛糞餅作為烹飪燃料、53%的家庭沒自有污水處理設施、83%的家庭在城市地區距離住處100公尺(330英尺)以內,在農村地區距離住處500公尺(1600英尺)以內有供水設施、67%的家庭有電力供應、63%的家庭擁有傳統電話或移動電話、43%的家庭擁有電視機及26%的家庭擁有二輪或四輪機動車。 這些收入和消費趨勢比2001年的調查結果呈現出中等至顯著的改善。[351]有份2010年的報告聲稱印度高收入家庭的人數超過低收入家庭。[354]

一家總部位於南非名為New World Wealth的全球財富情報公司所發佈的追蹤各國總財富(一個國家所有居民持有的私人財富)報告中所提的數據,顯示印度的總財富從2007年的3,1650億美元增長到2017年的82,300億美元,增長率為160%。 印度的總財富在2017年從8.23兆美元下降到2018年的8.148兆美元(降幅為1%),名列世界第6富裕國家。 印度有20,730名千萬富翁(名列世界第7)[356]和118名億萬富翁(名列世界第3)。 印度擁有327,100名高淨值人士 (high net-worth individuals,HNWI),名列世界第9。 孟買是印度最富有的城市(2018年的總淨資產為9,410億美元),也是世界第12富有的城市。 28位億萬富翁居住在孟買(在全球排名第9)。[357]截至2016年12月的數據,印度於孟買之後最富有的城市是德里(4,500億美元)、班加羅爾(3,200億美元)、海德拉巴(3,100億美元)、加爾各答(2,900億美元)、清奈(2,000億美元)和古爾岡(1,100億美元)。[358][359]

New World Wealth發佈的《2019年全球財富遷移報告(The Global Wealth Migration Review 2019 )》提出2018年有5,000名印度高淨值人士移民海外,約佔該國所有高淨值人士的2%。 主要的移入國家為澳大利亞、加拿大和美國。[360]報告還預測印度到2028年的總財富將增長約180%,達到22,8140億美元。[357]

世界銀行於2014年5月對其2005年報告的貧困計算方法和用於衡量貧困的購買力平價基準進行審查,並提出修訂建議。 以修訂後的方法作衡量,世界上有8.723億人生活在新的貧窮門檻以下,而其中有1.796億是印度人。 印度人口佔世界的17.5%,該國2013年最貧困的人口佔世界的20.6%。[361]根據一項在2005-2006年進行的調查,[362]印度約有6,100萬5歲以下兒童長期營養不良。 聯合國兒童基金會(UNICEF)於2011年發表的一份報告指出印度5歲以下兒童於1990年至2010年期間的死亡率已降低45%,在世界188個國家中排名第46。[363]

印度歷屆政府自1960年代初期開始推出各種緩解貧窮的計劃,有部分達成目標。[364]政府於2005年頒佈《馬哈特瑪·甘地全國鄉村就業保障法》(MGNREGA),保證全印度每個農村家庭每年至少有100天的最低工資就業機會。[365]而在2011 年,此法案因官員腐敗、政府舉債籌措經費、項目建設品質低下,以及意料之外的破壞性影響而廣受泛批評和爭議。[366][367][368]有其他研究表明此計劃在某些情況下有助於減少農村貧困。[369][370]另有研究報告指出印度的經濟增長一直是可持續就業和減貧的驅動力,但該國仍有相當部分人口生活在貧窮之中。[371][372]印度在2006年至2016年之間讓2.71億人脫貧,多維度貧窮指數在這段期間大幅下降,尤其在資產、能源、衛生和營養等方面取得顯著進步。[371][372]

印度在2019年全球飢餓指數中排名第102(於117個國家中),屬於"嚴重"級別。

就業

印度的農業及相關部門於2009-10年僱用的人數佔全國總勞動力約52%。 雖然農業就業人口的佔比隨時間而下降,但包括建築和基礎設施在內的服務業所僱用的人數則穩步增長,在 2012-13年就業人數中的佔比為20.3%。[374] 在印度總勞動力中,7%受僱於有組織部門,其中3分之2是政府控制的公共部門。[375]印度約有51.2%的勞動力為自僱人士。[374]根據2005-06年發佈的一項調查報告,印度就業和工資存在性別差距。 在農村地區,無論男女均為自僱,以農業為主。 2006年的資料,顯示在城市地區,受僱是多數人最大的所得來源。[376]

印度失業問題的特色為長期(隱性)失業。 雖然政府施行消除貧困和失業的計劃,卻導致數百萬貧窮和無技能的人口在過去幾十年來湧入城市尋求生計,結果是此類計劃收效甚微。 這些計劃試圖經由提供創業資金、技能培訓、設立國有企業、政府預留職位等方式來解決問題。 印度經濟自由化後,公共部門作用減弱,導致有組織部門僱用人數減少,進一步突顯加強教育和進一步改革的必要性。[377][378]印度的勞動法規,即使按照開發中國家的標準也屬於嚴格,分析人士敦促政府將此類法規廢除或是修改,以創造更有利於就業的環境。[379][380]印度第11個五年計劃也指出該國需要創造一個有利於就業的環境,減少所需的許可證和其他官僚審批手續。[381]教育系統的不平等與不足,成為阻礙社會流動的重要因素,使得更多人無法享受到就業機會所帶來的益處。[381]

童工是個複雜的問題,根源就是貧困。 印度政府從1990年代開始實施各種計劃,企圖消除童工現象。 此類計劃包含有設立學校、啟動免費校園午餐、設立專門調查小組等。[382][383]社會學家和人口統計學家索納爾德·德賽指出最近的研究發現一些行業仍會雇用童工,但總體上印度的童工已相對較少。10歲以下的童工現在很少見。 在10-14歲年齡組中,最新調查發現只有2%的兒童有工資收入,而另有9%的兒童在家中或農村田地協助父母進行需大量體力的工作,例如播種和收穫作物。[384]

印度擁有全球最大的僑民群體,印度外交部估計數目約在3,200萬人左右。[385]其中許多是前往海外工作,然後將錢匯給在印度的家人。中東地區是印度海外僑民最大的就業來源。 沙烏地阿拉伯的原油生產和基礎設施產業僱用印度人數超過200萬。 近幾十年來,阿拉伯聯合大公國的杜拜和阿布達比等城市在建築業繁榮期間也僱用200萬印度人。[386]海外印度僑民於2009-10年匯回印度的金額達到2.5兆盧比(相當於2023年的5.6兆盧比,或660億美元),為世界第一,但此金額僅為FDI的1%左右。[387]

印度的工會運動帶有強烈的政治色彩,各工會組織往往根據其背後的政治立場劃分。根據印度勞工與就業部的數據,印度工會總會員人數於2002年已達24,601,589人。截至2008年,共有12個中央工會組織(Central Trade Union Organisations,工會的全國層級性機構)獲得官方認可。[388]這些工會不僅壯大勞工力量,更促使政府出台更多勞工保護法規,為工人爭取更多權益。[389]

全印工會大會(AITUC)是印度歷史最久的工會。 一個左翼支持的組織。 自僱婦女協會(SEWA) 是個擁有近200萬會員的工會,目的為保護在非正規經濟中工作的印度婦女權益。 SEWA除保護會員權益外,還會對會員進行教育、動員、提供資金並提升其工藝水平。[390]除前述工會之外,還有許多其他基於不同政治理念成立的工會組織。這種多元化的工會體系,為不同政治觀點的工人提供多種選擇。[391]

經濟問題

100 – 90

89 – 80

79 – 70

69 – 60

59 – 50

49 – 40

39 – 30

29 – 20

19 – 10

9 – 0

No data

腐敗始終在印度普遍存在。[392]國際透明組織(TI)於2005年提出的一項研究報告說,超過一半的印度受訪者在過去一年中有過親身經歷 - 為在政府機關辦事,不得不賄賂官員或尋求關係來達到目的。[393]於2008年進行的一項後續研究發現這一比例為40%。[394]TI於2011年將印度的公共部門腐敗感知水平排名,是183個國家中的第95名。[395]到2016年,此種水平的排名進步到第79名。[396]

在1996年,印度政府組織的複雜程序、官僚主義和"執照管制"被認為是腐敗和效率低下的原因。[397]近期報告[398][399][400]提出導致腐敗的原因有:過多的管制和審批、強制性支出、政府控制機構對某些商品和服務供應的壟斷、具有自由裁量權的官僚主義以及缺乏透明度的法律和程序。

而印度政府正在促進資訊科技應用、健全監察機制以及於2005年頒佈《資訊自由法》(政府官員必須提供足夠的資訊,否則將會受到懲罰),將可讓政府透明度提升,並抑制腐敗行為。[393]

印度政府於2011年進行調查,發現該國過度臃腫且效率低下的官僚體系導致大量公共資金遭到浪費,未能有效用於改善民生。[401]此外,公務人員的缺勤率居高不下,特別是教育(25%)和醫療領域(40%),嚴重影響公共服務品質。[402][403]同樣的,印度科學家也碰到許多問題,因而要求提高透明度、建立菁英政治,並徹底改革監督科學技術的官僚機構。[404]

印度有個龐大的地下經濟,於2006年發表的的一份報告稱,印度人在瑞士銀行藏匿的黑錢數量居世界之首,接近1,4560億美元,相當於該國外債總額的13倍。[405][406]這類指控已被瑞士銀行家協會否認。 瑞士銀行協會國際公關主管詹姆斯·納森 (James Nason) 表示:"所謂(黑錢)的數據被印度媒體和印度在野黨派迅速採納,並當作福音真理傳播。 然而這件事完全是捏造。 瑞士銀行家協會從未發佈過此類報告。 任何聲稱擁有此類數據的人都應出面說明其來源,並解釋推論出此數字的方法。"[407][408]莫迪總理領導的政府於2016年11月8日推出一項措施,將所有500盧比和1,000盧比的紙幣廢除(並以新的500盧比和2,000盧比紙幣取代),目的為將黑錢重新注入經濟體系,但隨後受到批評。經濟學家認為此舉無效,並對印度最貧困的人群產生負面影響。 據信廢鈔以及推出商品及服務稅是導致經濟增長放緩的原因。[409]

印度在提高小學就學率和將識字率提高到約4分之3的人口方面取得進展。[410]印度人的識字率從1991年的52.2%提高到2011年的74.04%。 根據該國憲法2002年第86修正案,受教育權已成為國民基本權利之一,並已頒布立法以進一步實現為所有兒童提供免費教育的目標。[411][412]然而74%的識字率仍低於世界平均水平,而且該國學童的輟學率很高。[413]印度識字率和教育機會因地區、性別、城鄉地區和不同社會群體而異。[414][415]

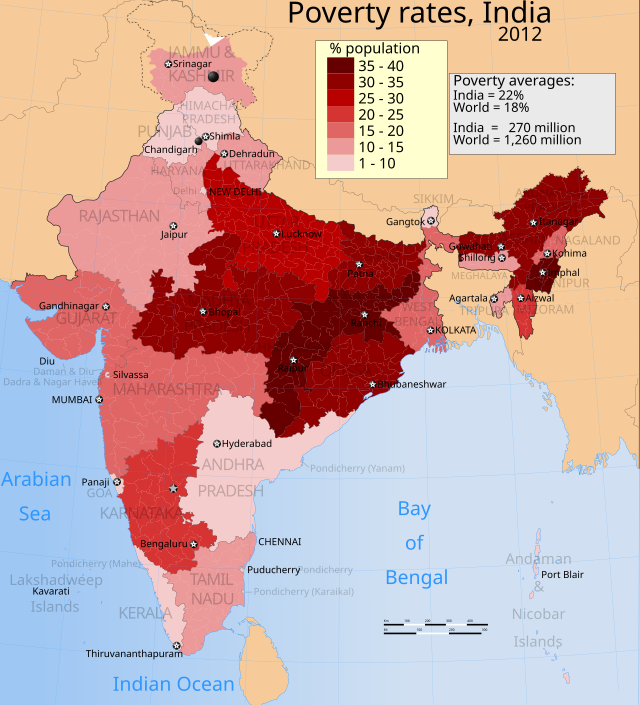

印度最貧困邦的貧困率是較發達邦的3到4倍。 雖然印度於2011年的人均年收入為1,410美元 - 是世界中等收入國家中最貧窮的國家之一 - 但在北方邦(人口比巴西多)僅為436 美元,在比哈爾邦(印度最貧困邦之一)僅為294美元。

——世界銀行:2013 年印度國別概況[416]

印度經濟所面臨的一個關鍵問題是該國不同邦和地區之間在貧困、基礎設施和社會經濟發展方面存有巨大且不斷加劇的差異。[417]印度的6個低收入邦 - 阿薩姆邦、恰蒂斯加爾邦、納加蘭邦、中央邦、奧迪薩邦和北方邦 - 的人口佔印度總人口的3分之1以上。[417]各邦之間在收入、識字率、預期壽命和生活條件方面存在嚴重差異。[418]預計到2030年,馬哈拉施什拉邦、坦米爾那都邦、古吉拉特邦和卡納塔卡邦這4個邦的DGP加總後將接近全國GDP的50%。預計到2030年,印度5個南部邦的GDP加總將為全國GDP的35%,而它們目前的人口僅佔印度的20%。[419]

印度早期(特別是在1991年的經濟自由化之前)的五年計劃以縮小區域發展差距為目標,試圖透過促進內陸工業發展和產業分佈平衡來實現。然而,過度強調計劃經濟的結果卻導致效率低下,反而阻礙整體工業的成長。[420]更發達的邦由於基礎設施完善、勞動力有較高的教育程度高和技能熟練,更能從自由化中受益,吸引製造業和服務業。 較不發達的邦政府試圖利用提供免稅期和廉價土地來減少差距,它們將重點放在旅遊業等具有發展優勢的產業上。[421][422]根據聯合國開發計劃署 (UNDP) 的數據,印度的吉尼係數為33.9,表明整體收入分配比東亞、拉丁美洲和非洲更為平均。[423]New World Wealth發布的《2019年全球財富遷移報告》估計印度的高淨值人士(估計為327,100名)掌握有該國總財富的48%。[357]

關於印度的經濟擴張的結果是扶貧還是反貧,仍在爭論中。[424]而學術研究顯示經濟增長有利於在印度扶貧,並降低該國的貧窮。[424][425]

印度是《巴黎協定》的締約國,將於2024年向《聯合國氣候變化綱要公約》提交第一份兩年期透明度報告以及標準格式的清單資料。[426]印度於2021年9月宣布將在2021年聯合國氣候變化大會(簡稱COP26)開始前提交新的國家自訂貢獻。[427]印度在COP26會議時設定最新目標日期 - 在2070年實現淨零排放。[428]這是印度首次在氣候政策中提出淨零排放的確定日期。[429]

包括印度國家銀行、艾克塞斯銀行、ICICI銀行和HDFC 銀行在內的印度金融機構在引領資助綠色項目方面處於領先地位,即使RBI也為貸款機構制定披露其對氣候風險行動的規範。 RBI在2022年的早些時候發表的一份報告中表示,氣候變化將需要"密集資本動員",印度需要的資金為17.77兆美元。[430]

RBI建議在初期階段,受監管機構應優先採用氣候相關財務揭露(TCFD)框架,以建立起一套完整的氣候風險披露體系。[431] 印度擁有全球75%的野生老虎種群。保護老虎的工作在印度獨立前就已開始,但直到1965年印度森林局才介入並設立一個保護計劃。 研究人員認為氣候變化導致氣溫升高,使得低海拔地區的棲息環境不再適合老虎生存,迫使牠們大規模遷徙。[432]

參見

- 印度經濟諮詢委員會

- 印度經濟發展

- 印度工業城市列表

- 印度製造 – 一項用來促進印度製造業的政府計劃

- 印度國家轉型研究所 (NITI Aayog)

- 印度於中世紀的稅賦

- 印度政治資金

- 印度經濟弱勢族群

事件:

- 2008年金融危機引發的經濟衰退

- 1970年代能源危機

- 第一次石油危機

- 亞洲金融風暴

- 網際網路泡沫

- 2007年—2008年環球金融危機

- 嚴重特殊傳染性肺炎疫情引發的經濟衰退

- 嚴重特殊傳染性肺炎疫情對經濟的影響

- 2003年起世界油市場大事記

- 印度500和1000盧比紙幣廢止事件

- Covid-19大流行對印度經濟的影響

列表:

- 印度知名公司列表

- 印度最大公司列表

- 印度最大貿易夥伴列表

- 印度重大建設項目列表

- 印度工會

- 印度自然資源

注釋

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads