热门问题

时间线

聊天

视角

琉球历史

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

| |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 琉球舊石器時代 | |||||||||

| 冲绳貝塚文化 前5000年–12世紀 | |||||||||

| 御城時代 12–16世紀 | |||||||||

| ︵ 半 ︶ 传 说 时 代 |

天孫王朝 前16616?–1186? | ||||||||

| 舜天王朝 1187–1259 | |||||||||

| 英祖王朝 1259–1349 | |||||||||

| 三山 时代 1322 | 1429 |

中山国 1314 | 1429 |

(英祖) | 中 山 国 |

南山国 (大里 王朝) 1337 | 1429 |

北山国 (怕尼芝 王朝) 1322 | 1416 |

||||

| (察度王朝) 1350 | 1406 | |||||||||

| (尚氏) | |||||||||

| 琉 球 国 1429 | 1879 |

第一尚氏王朝 1406–1469 | ||||||||

| 第二尚氏王朝 1469–1879 | |||||||||

| 薩摩藩支配 1609–1872 | |||||||||

| 琉球藩 1872–1879 | |||||||||

| 大日本帝國沖繩縣 1879–1945 |

鹿儿岛县 1872–1945 | ||||||||

| 美國治理時期 1945–1972 | |||||||||

| 日本 | |||||||||

| 日本沖繩縣 (沖繩返還) 1972– |

鹿儿岛县 大島郡 1953– | ||||||||

Remove ads

早期历史

琉球群島何時開始有人居住目前仍是一個謎,人類和動物可能都是在末次冰期遷居琉球群島的。目前在琉球群島發現的最早人類遺骸是那霸市的山下洞人,其生活的年代是三萬二千年以前。而1967年在沖繩島具志頭村(今八重瀨町)發現的港川人遺骨距今一萬八千年歷史,过去考古学家认为港川人与日本列島的人群有直接关系,[1]但根据最新研究港川人与日本列島的现代人类祖先,包括绳文人、弥生人没有直接关系,较有可能是与绳文人、弥生人有共同祖先的一个分支。[2]以沖繩島为中心在久米島、伊江島、宮古島、石垣島等都有旧石器時代人類遺骸出土。

在如今的沖繩縣境內至今尚未發現中石器時代的痕跡,但在鹿兒島縣奄美群島則有發現中石器時代的細石器痕跡,另外在琉球群島发现来自绳文时代后期九州的黑曜石,显示当时琉球群島可能已经与九州往来。在距今7000年前左右琉球进入冲绳貝塚文化时代,属于新石器時代文化,此时期人群可以肯定与现代琉球族直接相关。[3]貝塚文化时代前期琉球群島出土器物以土器为代表,初期沖繩群島和奄美群島出現了九州绳文时代后期相似的土器,說明九州島的文化在當時傳入了琉球北部,4000年前开始出现琉球独自样式的土器。貝塚文化时代前期琉球居民以採集、渔猎为生,2500年前开始出现竪穴式住居的聚落。

相较于沖繩群島和奄美群島,南部的宮古群島、八重山群島則與日本文化有很大差異,其使用的土器與當時台灣史前文化的土器相似,這說明當時的琉球南部與台灣存有文化聯繫,部分学者甚至认为宮古群島、八重山群島当时居民是南岛语系民族,而不是今日琉球族。[4]不过2021年《自然》杂志上发表的论文,通过对宫古岛市长墓遗址的史前人类遗骨进行DNA分析,发现其基因组成为“100%绳文人”,这表明史前时期的宮古群島、八重山群島居民来自冲绳诸岛。[5][6]

Remove ads

大約從公元前4世紀開始,琉球进入貝塚時代晚期,此时期的特色是大规模貿易往来出现,当时琉球与日本列島,特别是九州,通过被称为「貝之道」的海上贸易路线进行频繁贸易往来,一开始琉球向日本列島输出各种珍稀贝壳,交易日本弥生时代的土器,之后也输入土器以外的物品,特别是贝壳加工品,琉球出口贝壳最远可以在北海道发现。因为贸易兴盛,此时期的遺址移至有利于貿易和漁業的沿海沙丘頂部。[7]

8世紀開始,相当于中国唐代、日本奈良时代,由于东亚国际局势成形,琉球进入范围更大、更频繁的东亚贸易与国际关系中。此时期琉球特别输出一种称为夜光贝的贝壳,6 - 8世紀的遺跡出土大量夜光贝,在久米島遺跡发现开元通宝,可以肯定琉球有直接或间接与中国接触,同时琉球在当时遣唐使的南岛路航线上,已成为东亚重要航运节点,可以确定与琉球有关的历史记载也出现在此时期,根据日本史料大和朝廷在698~727年有琉球来朝的往来记录。[8][9]史学界认为大约7~8世纪琉球进入阶级社会,出现阶级分化。

进入10世紀,相当于中国宋代、日本平安时代,东亚国际贸易更为兴盛,琉球与宋、日、高麗贸易往来蓬勃發展,成为东亚国际贸易的中继站,九州的太宰府在此时期向奄美群岛要求进贡黄金。997年发生韓寇骚扰九州,部分史料记载韓寇中包括奄美島人,隔年太宰府对反抗其进贡要求的喜界島发动征伐。[10]在琉球与外界贸易蓬勃發展的同时,并有九州南部人群迁移至琉球,由于贸易与人群迁移,琉球开始出现农业,阶级分化更为明显,在此背景下琉球进入御城時代。另外南部的宮古群島、八重山群島在貝塚時代末期,大约800年前开始出现与北部沖繩群島和奄美群島类似文化,说明宮古群島、八重山群島文化受到沖繩本岛影响加大,开始与本岛的文化同化。

Remove ads

有关琉球群島早期历史的文字记载并不确切。早在成书于公元3世纪后期的中国史籍《三國志》裡面就有孫權派人至「夷州」的記載。有人認為夷州是台灣,但也有部分人士主張夷州是琉球,莫衷一是。之后7世纪的《隋书》中,便有专门的「流求传」,但是关于其中记载的「流求国」与后世的琉球国究竟有何关联,目前尚无确切定论。

一般認為,古代的琉球有兩個;即大琉球(沖繩島)與小琉球(臺灣島)。此外,淡海三船的《唐大和上東征傳》(779年)中有鑒真经过「阿兒奈波」(あこなは、あじなわ/Ojinawa)就是現在的沖繩島,是可以确定的中国人与琉球最早的接触。[11]關於琉球人來源的早期文字記錄无考。但有人[12]認為他們中可能存在著東海外越(百越的一支)的後裔。按照有关琉球的记载,至迟在12世纪,该群岛的居民已经从原始社会步入了早期的氏族社会时代,称御城時代或按司时代。

琉球群岛中国史书最早把这里称为流虬[13],意思是该群岛漂浮于大海之上,有如虬龙。按汉语“琉”的意思是“石之有光者”,而“球”的意思是磨圆的美玉,“琉球”即指这一串岛屿“宛如发光的美玉”。

日本方面,在飞鸟时代末期编撰的日本书纪,以及平安時代的史書《續日本紀》裏,有关于琉球群島中的屋久島、奄美岛、德之島、石垣島、久米島等島嶼人民,在698年开始到日本向大和朝廷大王朝贡的记载。琉球的日语名称「冲绳(日本語發音:おきなわ / okinawa)」,其最早記載是「唐大和上東征傳」中的「阿兒奈波」,仅指冲绳岛,之后又有「平家物语」(13世紀)上的「おきなわ」记录。後來,江戶幕府的儒學家新井白石在《南島誌》(1719年)上把「おきなわ」用漢字寫為「沖縄」,近代日本统治琉球后将冲绳用于称呼琉球群岛除奄美群岛以外的地区。

Remove ads

御城時代

御城時代具体时间存在争议,上限为12世纪,琉球开始出现农耕社会,[3]下限为16世纪琉球王国统一琉球群岛为止,[14]御城時代以農耕遺跡和列入世界遗产的御城代表性指标,由于农业发展此时期的遺址移往适合农业耕作的台地地区,并修筑御城作为权力中心。御城時代的开始是由于貝塚時代晚期以来的贸易和人群往来,在东亚国际贸易兴盛、九州南部人群移入的背景下,琉球透过贸易传入农耕技术,并利用贸易中继站位置获取极大利益。

御城時代的琉球社会由于农耕与贸易利益加剧阶级分化,掌控贸易利益的豪族,获得更高的政治权力,控制农民,形成称为“按司”的统治者,琉球群岛出现许多地方性小型国家组织,并彼此征伐,各按司并修筑御城作为防卫工事,也成为各按司势力的权力中心。

御城時代也是琉球文化形成的时代,琉球的语言、文字在此时期传入。根据语言学研究原始琉球语在7~8世紀的日本从原始日語分化,与上古日語分道扬镳,9~11世紀在九州與九州方言接觸並受到強烈影響,11~15世紀隨九州移民進入琉球地區。另外琉球文字也是从日本传入,1265年抵达琉球的日本僧侣禅鑑被认为是主要传播者,传入汉字与平假名,演化成琉球汉字与表示琉球语的假名。

另外,琉球的宗教信仰也在御城時代出现变化,一方面是出现源自原始信仰的琉球神道,琉球神道的祝女成为地方重要角色;另一方面佛教开始从日本传入。[15]除了日本,中国和东南亚文化也在影响琉球,这些外来文化与琉球本土文化融合,成为今日琉球文化的基础。

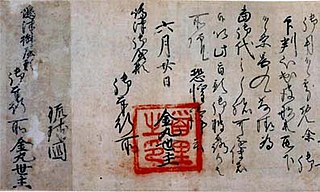

《中山世鉴》、《中山世譜》、《球陽》这三部琉球历史典籍都记录了琉球开国的神话,神话的目的在加强日后琉球尚氏王权的地位,也反映琉球御城時代的历史。另外在南部的宮古島有自己的神话传说。

古琉球國史書《中山世鑑》稱,琉球王國最初統治者為天孫氏,是琉球神話中創造天地之阿摩美久神的後代。传说天神阿摩美久下凡,由天帝赐予草木土石,做成岛屿。之后又求上天赐予人口,于是天帝将其子女二人赐予阿摩美久,此二人结合生三男二女,长男天孙氏建立了天孙王朝,天孫王朝共有二十五位國王,歷17802年,傳至第二十五代王思金松兼王,為重臣利勇殺害,王朝滅亡。除长男之外,次子成为诸侯 (各地按司),三子成为农民,长女成为聞得大君 (琉球最高級的祝女),次女一般祝女然而多數學者認為這是傳說,並非史實。现代历史学家认为,这一神话传说形成于16世纪至17世纪,是琉球王国统治者尚氏家族面对按司势力的争权企图,为加强其王权地位而创造的神话。

天孫王朝傳位廿五世覆亡後,琉球大亂。最後由浦添按司舜天統一全國,為舜天王。根据《中山世鉴》的记载,舜天王朝延续了三代、七十年,并舜天王朝的开国之君舜天是日本清和天皇之孙、源為朝的儿子--源尊敦(又稱舜尊敦)。《中山世谱》和清朝学者的有关记录也延续了这一说法。[16]但现代日本和中国的学者对此提出质疑,认为琉球王室称源为朝将军为始祖的做法,是为了夸耀自己的血统,抬高按司出身的尚氏王族的地位。《中山世鉴》称舜天王朝的三位国王为舜天、舜馬順熙和义本。义本「自称不德」,让位给英祖,即琉球中山国的始祖,舜天王統的事跡仍不脫神話傳說的性質。

琉球官修史書《中山世譜》稱,元軍曾於至元二十八年(1291年)和元貞二年(1296年)兩次侵略琉球,皆被英祖軍擊退。在三山時代之前,外岛按司与沖繩本岛各按司之间的关系是平等的。根据带有神话色彩的《中山世鉴》记载,中山王先祖英祖在位时(相当于南宋的景定、咸淳时期、日本鎌倉時代),大岛(奄美大島)、古米(久米島)、马齿山(慶良間島)等外岛“来朝入贡”,但这一朝贡关系只是按司之间的结盟关系,而且到第四代王玉城王时期,随着沖繩本岛进入三山时代,便已衰落了。

三山时代

14世纪上半葉,琉球出现中山、北山與南山三个较为强大的按司,三国分别位于冲绳本岛的南部、中部和北部,统合周围其他按司,这个时期称为“三山時代”。 三国中,以中山最强,北山最弱,根據傳說中山國的先祖是英祖王。

根据琉球《中山世鑒》以及中國《明实录》和朝鲜半岛《朝鲜王朝实录》的记载,南山王国以大里按司为中心,包括大里、佐敷、知念、玉城、具志头、東风平、岛尻大里、喜屋武、摩文仁、真壁、兼城、丰见,大致疆域相当于今日冲绳岛南端国场川—与那原一线以南的地域。中山王国以首里按司为中心,包括浦添、首里、那覇、北谷、读谷、越来、中城、胜连、具志川各城,大致疆域为南至国场川—与那原一线,北至仲泊地峡。北山王国以今归仁按司为中心,包括今归仁、羽地、名护、国头、金武、伊江、伊平屋(伊是名)等城,大致疆域为冲绳岛仲泊地峡以北的部分,以及附近的伊江岛和伊平屋岛。

三山时代,南山、中山、北山三国的势力主要集中在沖繩本岛本部,并未发展到北方的奄美群岛和南方的八重山群島、宫古群岛,外岛按司与沖繩本岛各按司之间的关系是平等的。

1372年,明太祖朱元璋派杨载向琉球三国发布诏谕,中山国国王察度派弟泰期出使明朝。1383年,北山王怕尼芝和南山王承察度也相繼向明朝進貢。至此,北山、中山、南山三国开始向明政府朝贡,成为明王朝的藩属国,藉此谋求统治正当性。1388年明朝將蒙古帝国末代皇帝脫古思帖木兒二子地保奴流放至琉球。1390年,宮古島酋長與那霸勢頭豐見親入貢中山,不久八重山酋長也前來朝貢中山王察度。

为获得打造大型船只的技术,以避免使者船只受到海浪危害。1392年,琉球接受了朱元璋派遣的福建三十六姓善于造船航海的技术者,这些福建移民居住在久米村的福建移民成为琉球重要政治、文化精英,以及和中国往来的族群,传入包括儒家思想在内的大量中国文化。明成祖即位后,1403年春天中山、北山與南山一起向明朝進貢,明朝派行人邊信、劉亢等使節前往琉球。

琉球王国时代

1350年(元朝至正十年),浦添按司察度取代英祖第六代世子,被推举为中山王。1406年察度王世子武宁王被佐敷按司尚巴志推翻,巴志自立为中山王。1416年中山巴志征服北山。1429年巴志又征服南山,统一沖绳本岛,并以首里城成为王城,建立琉球王国,史称“第一尚氏王朝”。根據琉球与明王朝的藩屬關係,琉球每一代国王都需要接受来自明王朝的册封。永乐年间,中国赐琉球國王姓为尚氏。之后第七代国王尚德王又相继征服了喜界、庆良间、久米等岛的按司势力。

1453年尚金福王死後,第一尚氏王朝發生爭奪王位的內亂--志魯布里之亂起,1469年尚德王時期,金丸被群臣擁立爲君,改名“尚圆”,向明朝宣称其为尚氏后裔,于1471年以“世子”的身份向明朝报告“父丧”,1472年明朝使臣册封金丸(已改名为尚圆)为王,史称“第二尚氏王朝”。

第二尚氏王朝的第三代国王尚真王统治时期(1478年—1525年)先后擊敗了遠彌計赤蜂、仲宗根豐見親等按司的勢力,向南征服了八重山、与那国等岛。至1537年尚清王攻佔奄美群島之后,琉球王国终于将势力扩张到整个琉球列岛,确定了北起喜界岛、奄美大岛,南至宫古、八重山群岛的疆界,即琉球史书中所称“三省并三十六岛”。另外内政方面,在尚真王统治期间整備传统信仰琉球神道,強制有力按司移住首里,没收私有武器,强化琉球的中央集权。

1400年至1550年期间是琉球王国的黄金时代,因為中國明朝的海禁、朝貢體制下東亞的和平環境、以及琉球優越的地理位置,使琉球獲取中国与東北亞與東南亞之間中轉貿易的龐大利潤,琉球與東北亞、東南亞各國均有頻繁往來,有高度发达的商业。不过15世纪至16世纪,大量的倭寇海盗骚扰琉球群岛,海上贸易受到阻碍。1572年隆慶開關更是導致琉球作為貿易中轉的重要性降低,琉球出现严重财政问题,有記載稱琉球曾向日本薩摩藩借貸,薩摩藩对琉球的武力威胁增加,丰臣秀吉发动文祿慶長之役时薩摩藩便要求琉球提供军粮,被身为明朝藩属的琉球拒绝。

1609年日本的江戶幕府希望透過琉球重啟此前因萬曆朝鮮之役中斷已久的中日貿易,而打算將琉球納入控制,于是江戶幕府允許一直覬覦琉球的薩摩藩入侵琉球。薩摩入侵的結果琉球戰敗,1610年尚宁王被擄至萨摩,并被迫簽訂《掟十五条》:琉球国向薩摩藩稱臣,割奄美群島予薩摩,对明、日贸易由薩摩藩控制。但是為了和明朝(及之後的清朝)進行朝貢貿易上的需要,琉球王國保持了表面上的獨立,琉球文化被刻意保留,不过琉球须向江戶幕府派遣慶賀使和謝恩使,称为“上江戶”。1644年清兵入關後,琉球同時也自稱大清藩屬,此后琉球进入同时向日本、大清称臣的“两属时期”,但实际上被萨摩藩派駐的琉球在番奉行控制。为了让中国相信琉球的獨立,萨摩更要求琉球在中国使臣到来时掩盖与日本控制有关所有事务。

薩摩入侵之後,日本制定琉球的石高,數值約為9萬石,標誌琉球在經濟層面被納入幕藩体制中。17世紀初期麻平衡從中國、日本引進許多作物、技術,包括番薯、棉花、黑砂糖製法,特別是從中國引進黑砂糖製法,由於日本很少種植甘蔗製糖,於是琉球開始種植甘蔗,大量生產黑砂糖出口日本,成為琉球的支柱產業之一。

1655年向象賢在薩摩要求下就任攝政,向象賢在任期間推動琉球諸多改革,特別是財政經濟與政治文化方面,財政經濟方面包括實施砂糖專賣、鼓勵開墾,以增加琉球王國的財政收入;政治文化方面,向象賢严禁娼妓,排除女祭司和女官的政治影响力,改变傳統宗教惯例,廢除琉球國王到久高島登島祭拜的儀式,以擺脫琉球的「落後巫術惡俗」,同时明確琉球社會的身份制定,編寫琉球第一部史書--中山世鑑,改革婚葬等各項禮儀以鼓励节俭,推廣日本诸艺,限制佛教活动并推广儒學。[17]向象賢的改革獲得極大成就,被列入琉球五偉人之中,其提出日琉同祖論,被日本以及沖繩返還前的琉球人視為推動琉球近代化、日本化的重要人物,但向象賢親日、对琉球傳統文化的改革也遭到一定批評,鼓勵開墾的措施也造成過度開墾的環境問題。[18]

1728年華裔蔡溫擔任琉球三司官,蔡溫在任期間延續了部分向象賢的改革,將王族之下、平民之上的琉球士族分為九品官和十八個位階,即所謂的「九品十八階」,形成琉球位階;對待琉球神道的問題上,蔡溫也認為琉球神道是「惡俗」,且耗費巨大,主張對國內盛行的巫術進行禁止,促成尚敬王下令禁止巫術。[19]蔡溫鼓勵工商業,重新丈量田土,使琉球工商業、田產大為提高。[20]不過蔡溫也有與向象賢相反政策,例如:由於向象賢鼓勵開墾造成過度開墾的環境問題,而採取恢復山林地的政策;對外關係上蔡溫體認到琉球受到薩摩藩的控制,因此保持同薩摩藩的關係,但也不斷藉機排除琉球國內親日派人士,最著名的便是平敷屋友寄事件。[21]

18世紀開始,西方國家的船隻來到琉球王國,開始要求國家開放,以便將其作為航行的中轉站。1844年,英國和法國訪問琉球尋求貿易,薩摩藩向幕府請示行動,由於得到鴉片戰爭情報,幕府於是允許薩摩藩僅在琉球與英國和法國進行貿易,1847年琉球對英國和法國開港。

1853年,美國海軍上將馬修·佩里率領黑船前往日本之前訪問了琉球,佩里強行登陸,並進入首里城,成功轉交了美國總統給琉球國王的親筆信。從日本返回途中,佩里再次登陸沖繩,並於1854年7月11日簽署了 《琉美修好條約》,之後琉球還與法國、荷蘭簽署類似條約 。

由於清朝與日本相繼開港,琉球作為貿易中繼站的地位迅速下降,維持琉球獨立地位的意義喪失,於是有日後日本併吞琉球的舉動。另外佩里第一次訪問時就被總統米勒德·菲爾莫爾告知,為了打開貿易,日本和琉球如果不願開港,則可以攻佔,美國此舉旨在太平洋取得基地,以擴大在亞洲的影響力,但後來美國國內發生南北戰爭,對琉球和日本的壓力減弱。

日本統治

1871年,一群前往首里上繳年貢的琉球宮古島人回程時因颱風漂流至台灣東岸,部份被當地原住民殺害。後來清朝政府將生還的琉球人送回琉球,但日本認為琉球人為日本屬國人民,日本以保護屬國人民為由,向清朝交涉。1872年,日本宣布廢除琉球囯,設立琉球藩,並冊封原琉球國王為「琉球藩王」,琉球從此成為日本的內藩,被正式納入日本版圖,是為第一次琉球處分。

1874年,日本以為琉球人復仇為由,派兵數千登陸臺灣東岸,攻打臺灣南部原住民各部落,史稱牡丹社事件。後在英美兩國調停下,日本退兵,清日签订《中日北京專條》,清朝政府也承認日本此次出兵為「保民之舉」,並向日本賠款,間接承認琉球人乃「明治天皇臣民」。

1875年,日本政府要求琉球藩停止向中國朝贡和接受满清册封,废除中国年号,改为明治年号;琉球遺使向中國乞援,但李鴻章不想因琉球與日本失和而拒絕,一部分琉球人继续在中國尋求机会成為脫清人。在1879年3月30日,日本政府命令琉球藩王尚泰等琉球王室成员移住东京,置琉球藩为冲绳县,派知事取代原来的琉球藩王,琉球進入日本直接统治的「大和世」(琉球語:大和世/ヤマトゥユー Yamatuyuu ?)時代,從此成為日本中央政府直轄的一部分,是為第二次琉球處分。但當时作為琉球的另一宗主國的清朝對日本單方面兼併琉球表示強烈不滿向日本政府提出抗議跟交涉。

1880年,清政府邀請美國前總統格蘭特調停,之后清朝与日本重启谈判,史稱琉球案(日語:分島問題)。清朝提出把琉球群岛划分成三部分:北部岛屿作为日本的领土,獨立的琉球王國依然存在,但領土只限於中部沖繩島一帶的島嶼,而南部的先島群島则作為中國的领土,但被日本拒绝。經交涉後,李鴻章等人大致上同意日方所提修約通商换取先島群島之條件,打算取得宮古、八重山二島并于此恢復琉球王國。清政府原先同意該方案,但遭到脫清人的强烈反对。恰逢此時清廷在與俄國,針對伊犁問題之交涉上取得重大外交突破,此事鼓舞部分清廷官吏,認為對日本應該採取更強硬之態度,最後清廷依據李鴻章之意見決定,拖延签约使協定自動失效。[22]1882年,駐天津領事竹添進一郎與清廷恢復談判琉球問題,但是沒有達成協議。1895年中日甲午战争后,大清国政府同日本帝国政府签订《马关条约》將台湾、澎湖割予日本,從此不再提起琉球问题。

沖繩縣雖然在官方上被視為日本領土,但實際情況是,沖繩县的發展比明治維新後的日本本土要慢,因为明治政府为了避免激烈的改革可能引起的琉球旧士族阶层的不满和社会混乱,長期沿用琉球国時代的舊制度,即「舊慣溫存政策」。在1890年代由縣政府農業技師謝花昇領導沖繩的自由民權運動,要求日本改善沖繩县民的參政權,另一方面,琉球士族階級發起主張恢復琉球王室世襲地位、爭取自治權的公同會運動,但被日本視為謀求恢復封建制度,對於正計畫推行资本主义经济并对依然存在封建特权的冲绳进行制度改革的明治政府是不可能接受的,因而并没有批准公同会的请愿书。1901年,最後一位琉球国王尚泰去世。

同时甲午戰爭勝利後,日本因已鞏固對琉球群島之統治,遂开始對沖繩採取同化和現代化政策,在政治经济方面实施地租改正、市町村制、众议院选举。文化方面,以培養崇敬天皇的意識為由,將以琉球八社為中心的琉球神道神社納入近代社格制度中,但除了祭祀日本神話中開天闢地的神祇伊奘冉尊的波上宮,其他七社全被列為無格社,無法接受日本政府的經濟支持,以此打壓包括御嶽在内的琉球傳統信仰,將琉球神道日本化,推動日本神道教信仰。作為近代化政策的一環,1896年冲绳县被重新编划为首里、那霸两区和岛尻、中头、国头、宫古和八重山五郡,并于1898年首次实施徴兵。1899年至1903年间,冲绳县开始土地整理事业和地租改正,曾让宫古和八重山农民深受其害的人头税于1903年被废除。1909年冲绳县议会成立,并举行了首次县议员选举。1912年首次众议院议员选举在冲绳举行。1916年,在日本政府推广標準日語的压力下,全沖繩教師大會要求在校園内使用以東京話為基礎的標準日語,琉球語被視爲“方言”而遭到打壓。

自1888年解除甘蔗的种植限制后,制糖业便成为了冲绳县的支柱产业。第一次世界大战期间,冲绳的经济曾经历过糖业繁荣。经济发展带动了基础设施的发展,冲绳县营铁道于1914年开通,其运输能力也支持了制糖业的发展。电话服务也于1910年开始向公众提供。但到了1920年,糖市崩溃,以甘蔗种植为主要产业的冲绳遭受重大打击。大正末期至昭和初期,由于乾旱頻繁,農產品歉收,造成琉球群島嚴重貧困,加上第一次世界大戰後的日本的經濟動盪,特別是1923年的關東大地震,和1929年的大蕭條重創琉球群島經濟,使琉球群島人民陷入以苏铁果腹的「蘇鐵地獄」。为了摆脱经济困难,有大批琉球群島人民移民日本本土、台灣、南洋群岛、中南美洲等地。[23]

随着1938年日本《全国总动员法》制定和第二次世界大战的爆发,琉球群島被捲入戰時體制和规模更大的皇民化中。1943年11月在开罗会议上,美国总统富兰克林·德拉诺·罗斯福跟中華民國領袖蔣介石會談,交涉中提及了琉球问题,罗斯福向蔣介石表示打算將琉球群島歸予中國,但被蔣介石拒絕,蔣介石之理由有二,其一為國民政府之海、空軍實力,不足以控制琉球群島;其二,琉球不同於台灣和滿州, 其曾為獨立之國家,若歸予中國恐有「侵吞」之嫌,因此雖然蔣曾以「收回琉球」 為抗戰之口號,但在開羅會議之際卻拒絕美國的大禮。[24]不过蔣介石表示不會反對由美中共同占領和託管琉球群島,[25]但僅停留在口頭商議的階段。

1944年10月10日美国發動十・十空襲,那霸市90%面积被毀。1945年3月23日,美国開始進攻沖繩本岛,史稱沖繩島戰役。沖繩本島守將牛島滿命令日軍頑強抵抗,戰事持續將近三個月,死亡总人數達十八萬以上。其中島上日軍12萬2千餘人中9萬人戰死,約8千人投降,為美軍開啟跳島作戰以來首次有大規模日軍投降的紀錄,美軍戰死約1萬餘人。除了日軍和美軍雙方,沖繩島的平民亦傷亡慘重,受戰火波及的平民亦死亡9萬4千餘人,戰後島上人口約減少四分之一;在战役末期还有日军出于「玉碎政策」強迫沖繩平民集體跳崖或引爆炸弹自杀,以表达对国家的效忠[26];并有琉球人因为说琉球语而被认为是间谍惨遭杀害,[27]但日方認為這是虛假的指控,日本的教科書也沒有提到這種說法。

美國统治

1945年6月,冲绳战役结束,琉球群島(包括現今沖繩縣和鹿兒島縣的奄美群島)被美國軍事佔領。而早在1945年3月美軍登陸琉球群島时,美軍便設置琉球列島美國軍政府,開始了對琉球的統治。在日本投降後,美國首先於1945年8月20日,在沖繩島設置沖繩諮詢會,作為美國軍政府的諮詢机构以及與沖繩居民溝通的機關,也是在美國統治時期,琉球群島首個由本地居民代表组成的機構。到1946年駐日盟軍總司令部将琉球列岛美国军政府的行政管辖范围扩大到了北緯30度以南的所有島嶼,甚至包括了薩南群島中的吐噶喇群島。

战后,中国国民政府曾意识到琉球群岛的重要性,提出与美国共同托管琉球的设想,托管期限定为5-10年,后来考虑到美方利益与态度,甚至建议“部分岛屿供美国设立基地”,显示出对琉球归属的妥协意愿,表明此时国民政府已经意识到美国不会轻易将琉球交给中国。中国国内舆论有主张琉球独立建国,也有主张应将其并入中国版图,多数强调琉球是中国的战略屏障,不能落入他国手中。[28]

1946年,美国国务院基于不扩张领土政策与经济负担等考虑,主张将琉球归还日本,而美国军方则主张将琉球群岛划为“战略托管地”,冲绳岛指定为“战略区域”。美军提出其在冲绳战役中牺牲巨大,因此战后治理是其应得的补偿。经过双方拉锯和内部协商,最后美国政府制定了SWNCC 59/1文件,决定冲绳暂由美军继续管辖而非立即归还日本,并规划托管形式以规避主权问题。随后,盟军最高司令部发布了SCAPIN-677与841等指令,将“北纬29度以南”地区置于美国临时军事管理之下,作为在正式和约签订生效前的过渡时期的安排。[29]

1946年4月24日沖繩諮詢會改組為沖繩民政府與立法機關沖繩議會,隨後在宮古、八重山群島也設立民政府,以及管轄奄美群島和吐噶喇群島的臨時北部琉球群島政廳。1950年1月設立临时琉球咨询委员会,作為美軍諮詢機構,并協調全琉球群島的事務。同年8月美國開放各琉球群島居民統治機構的知事與議員選舉。开放選舉後各党派纷纷涌现,包括支持祖國復歸的冲绳社会大众党,支持祖國復歸與共產主義的冲绳人民党,以及希望借助美國統治實現琉球獨立的沖繩社會黨等等。

儘管如此,在美國統治時期,美國政府的派出機構才是琉球實際統治者。1950年12月15日琉球列島美國軍政府改組為琉球列島美國民政府,作为琉球群島各民政府的上級機構,象徵美國長期統治琉球的意圖。同時為了應對韓戰爆發,大量美軍被派駐琉球,並且強佔居民土地作為美軍基地,被稱為「用刺刀和推土機強佔土地」。[30]同时美國民政府也打壓琉球居民的言論自由,讓琉球居民借助美國統治實現琉球獨立的想法破滅,回歸日本的主張成為主流。[31]1951年4月由於各群島民政府對回歸日本的呼聲提高,美國民政府於是設立管理全琉球的琉球臨時中央政府,削弱各群島民政府權力。

1951年9月,包括日本在内的49个国家簽訂《舊金山和約》,其第三条规定日本将会同意美国提出的将琉球群岛、小笠原群島等北纬29度以南島嶼提交聯合國「信託統治」制度的提議,并在此之前由美國获得立法、行政和司法权。[32]《舊金山和約》確認日本保有琉球群島主權,僅將行政權交與美國,直到交付联合国託管理事會前。事實上美國原本認為,琉球群島是被日本的帝國主義所統治的殖民地,因此計畫將琉球群島交由聯合國託管理事會後,从日本分離出並獨立。然而後來美國意識到,如果將琉球群島託管,便不能有效利用琉球群島來與蘇聯對抗、防止共產主義勢力進入太平洋。因此美國決定,撤回以琉球獨立為前提的託管計劃,改認可日本對琉球的潛在主權,維持以軍隊統治琉球的型態。

1952年2月10日北纬29度以北的吐噶喇群島歸還日本。4月1日各群島民政府廢除,統一為琉球政府,同時設立琉球立法院,以及既有的琉球民裁判所,形成三權分立。[33]琉球政府行政主席最初由美國民政府直接任命;琉球立法院議員由民選產生,第一屆選舉在1952年3月2日舉行;琉球民裁判所管理琉球居民間訴訟,但有關美國、美國利益的問題由美國民裁判所管轄。

1952年8月冲绳社会大众党中所屬的行政主席比嘉秀平率黨內親美派出走,成立琉球民主党,琉球政黨政治形成親美琉球民主党 (後來改名沖繩自由民主黨),與冲绳社会大众党為首的祖國復歸派,兩大勢力。

1953年12月25日美國將奄美群島歸還日本,原因是奄美群島的美軍基地較少,且美国统治一方面切断奄美群島过去与鹿儿岛本土的经济联系,又将大部分资源集中在冲绳本岛,使奄美群島经济衰落,當地祖國復歸運動因此較其他地區更为激烈。不過在外交上,美國將此事稱為給日本的「聖誕節禮物」。

在1945年至1972年的美国占领时期,美国在琉球不斷实行异化政策,企圖削弱沖繩當地人的日本國家認同感和民族意識(比如儘量不使用“沖繩”,使用“琉球”等)。然而在美国统治時期,琉球群島各地仍屢次發生日本復歸運動,并不断遭受美国打压。另一方面,驻扎琉球的美軍不但強佔居民土地,并时常与当地住民发生冲突,甚至造成当地住民死亡,更加提高琉球居民的反美情绪。[34][35]自1952年以後,每年4月18日,即《舊金山和約》的生效日,琉球群島都举行示威遊行等。[36]1960年,沖繩縣祖國復歸協議會(復歸協)成立。

1960年代美国介入越战,琉球作为美军重要驻地,战机频繁起降,战争的威胁,使琉球居民反美、反战情绪更为高涨。但另一方面,伴随美军需求,土木建築業、飲食業、風俗業兴起,反对復歸日本的声音也提高,并展开相关运动。

1962年3月19日,美国总统肯尼迪承认琉球是日本的一部分,并宣布了关于继续协商日本对琉球援助的政策。1965年8月19日,日本总理大臣佐藤荣作访问琉球,并表示“如果冲绳不回归日本,战后就不会结束”。佐藤此行的背景是针对越南战争的反战运动和復歸日本运动,为了压制琉球居民的反美和反战情绪,美国民政府注意到了佐藤的存在并邀请他访问琉球。[35]

然而美国的计划未能成功,从1960年代后半期开始,为了寻求更好的发展机会,琉球前往日本本土的年轻人数量增加,人员流动的活跃在一定程度上缩短了琉球与日本本土之间的心理距离。1968年美国民政府被迫开放琉球政府行政主席民选,在当年的行政主席通常選舉中,主張立即復歸日本的屋良朝苗胜出。[37]

另一方面,日本的佐藤荣作内阁将《日美安保條約》延长与沖繩返還挂钩,迫使美国在1969年同意沖繩返還一事。[38]1970年12月对美军的长期不满,以美軍士兵酒後駕車发生车祸为导火线,爆发胡差暴動。[39]

1971年6月11日,美日簽定《沖繩返還協定》,美国放弃从《旧金山和约》第三条获得的所有权利,并将其悉数归还日本同时日本向美国支付3.2亿美元,用于接收美国统治期间在琉球建设的公共设施与公营商业。[40]然而由于沖繩返還協定范围包括釣魚臺列嶼(日本称做尖閣諸島),同日中華民國政府嚴重聲明釣魚臺列嶼為其領土之一部分,對美國擅自將釣魚臺列嶼交予日本至為不滿。[41][42][43]

復歸日本后

1972年5月15日琉球群岛正式返還日本,再次成为日本统治下的沖繩县。不过屋良朝苗和支持冲绳返還的县民希望在回归日本的同时,能够向冲绳居民归还美军基地用地。然而,最终的返還協定却决定维持美军基地,同时美军基地根据《日美驻军地位协定》享有治外法權,[44]日方不能進入美軍基地調查[45]。由于駐日美軍仍然大量驻扎冲绳,冲绳民众对美軍的不满的同时,也不满对美軍软弱的日本中央政府,政治局势由“亲美暂缓返还对亲日立即缓返”,转变为“亲中央保留美軍对反中央立即撤离美軍”。[46]

虽然沖繩社會大眾黨为首的革新派在美军基地问题上获得很大支持,但自由民主黨为首的保守派也有稳定支持度,保守派认为冲绳首要问题是经济发展,美军基地问题应该暂缓讨论。对于冲绳经济问题,日本中央政府提供一定协助,包括“冲绳多媒体岛构想”,并于2000年在名護市举行七大工業國組織会议,推动冲绳成为国際重要会議、展览举办场地。另一方面,冲绳县目前是日本出生率较高的地区,虽然日本总人口已经进入负成长,但冲绳目前仍保持人口正增长。

目前,冲绳县仍然存在着大量的美军基地,导致该地区的美军基地面积占日本全国美军基地的23.5%,而美军专用设施的74%更是集中在冲绳,这种结构显然是非常不均衡的。同时美軍时常与当地住民发生冲突,甚至造成当地住民死亡,但美军拥有治外法權,日方不能進入美軍基地調查。另外,在1958年金门炮战期间,美军在琉球部署了战略核武器,[47]虽然沖繩返還時,核武器已被撤除,且日本政府宣称不会在沖繩部署核武器,但关于佐藤荣作同意在紧急情况下允许核武器重新进驻沖繩的傳言一直存在。[48]

1995年发生的發生駐沖繩美軍強姦事件,由于嫌疑人躲进了享有治外法权的美军基地,冲绳县警方无法抓捕嫌疑人。这一事件暴露了《日美地位协定》的不合理之处,并在冲绳民众中再次引发了要求美军基地早日迁出沖繩的呼声。1996年9月8日,沖繩縣就修改日美驻军地位协定以及合并、裁减基地等问题举行的公民投票。[49]

1996年公投之后駐日美軍和日本政府提出将普天间基地迁往名護市的边野古,但是沖繩縣坚持将基地搬迁至县外。2009年民主黨总理鸠山由纪夫表态支持基地搬迁至县外,[50]但是鸠山的发言讓美国十分不满,[51]导致鸠山被迫請辭。2010年駐日美軍和日本政府表示:经过研究普天间基地搬迁至县外是不可能的,随后再次决定将基地搬迁至边野古。作为对中央政府的不满,沖繩縣民于2014年沖繩縣知事選舉选出反对基地迁移的翁長雄志担任知事。[52]2019年继成翁長雄志的玉城丹尼再次组织公投,以實踐其競選承諾,希望通过公投再次向中央政府施压,停止边野古基地的建设,将駐日美軍迁出沖繩[53]。

傳統文化

琉球的傳統文化是當地人在經年累月獨自發展的當地文化之上,吸收融合了部分中國、日本、東南亞等多地文化而成,属于漢字文化圈一部分。

琉球与中国的大规模文化交流始于明朝時期。明朝允许琉球与泉州互市,史书记载琉球的察度王已向中国朝贡。1393年(明朝洪武26年、日本明德4年),琉球学生开始到北京国子监学习,清代时特设琉球学馆于国子监内,作为琉球学生读书和生活的居所。明代多次派出“册封使”乘御冠船(船头似冠形)出使琉球。[54]

中国使节带去的乐舞、戏曲如《姜诗》、《王祥》、《风筝记》、《昭君和番》等,琉球人则为迎接中国使节而准备大型乐舞《御冠船踊》。琉球的歌舞有如《团扇曲》(六童舞)、《笠舞曲》(四童舞)、《兰花曲》(三童舞),总名为《太平歌》。其中《老人舞》、《团扇舞》、《笠舞》一直保存到现在。当时所演戏曲《鹤、龟二儿复父仇》,现在仍在上演,名为《二童敵討》[55]。宗教上琉球亦祀关圣、观音、土地、媽祖诸神。

当时前往中国的琉球人很多,有使臣、留学生、水手和商人等,而人数最多的是留学生。一部分留学生是王室亲族和大臣子弟,即“官生”,入京都国子监读书,称“唐监生”。另一部分在福州学习,称“勤学人”,他们多数是久米村(即唐营,中国人後裔聚居的村落)人。[54]勤学人在福州学习知识很广,有儒学、天文、地理、医学、音乐、绘画等;学习技艺的有冶炼、造船、铸钱、烧瓷、烧墨、制茶、制糖、制伞等。此外,琉球武術空手道又称“唐手”源于中国武术。[56]传统的琉球舞踊和戏剧 (組踴)与日本本土的舞蹈和戏剧不完全相同,融入了部分中國的文化元素。[57]

因为琉球与中国的特殊关系的缘故,所以琉球国内建有文庙,用来祭祀孔子和学习儒學理论著作。文庙在久米村泉崎桥北(今那霸市中心),创始于康熙12年。庙中制度俎豆礼仪都按照《大清會典》规范。琉球國冠婚丧祭都模仿明朝和後來中国朝代的典礼。他们在生活中席地而坐,设具别食,相沿已久,也是从中国的古代的经典中学到的礼节。

琉球本土原来没有教育机构,通过向中国派遣留学生来培养人才。1718年(清朝康熙57年、日本享保3年),琉球国在儒學學者程順則建議下,於文庙至聖廟的南边建起了明伦堂,成为府学(市级别的学校),从中国人聚居的久米村即唐营,挑选一名任通事官职的人来担当府学讲解师,每月按一定的时间和课时讲读康熙皇帝的訓諭“圣谕衍义”。每个月的三、六、九日,还要请紫巾大夫到讲堂讲学,对学生解释中国朝贡典礼、考察学生的勤惰,以便选有才的人保举做官。琉球国内的儒教教学从八岁开始,学校安排“通事中”一人为训诂师,教授他们学习。1798年(清朝嘉慶3年、日本宽政10年),琉球王尚温建國學于王府北,又建乡学三所,国中子弟由乡学选入国学。琉球的教育体系开始确立。[54]

琉球御座乐是历史上伴随着琉球入贡、庆贺、谢恩与中国册封使团遣琉等政治互往活动的过程中,传播到琉球的音乐。后来变成了琉球王国的宫廷仪式音乐,因在室内为坐着的王公贵族演奏,故名“御座乐”,此外还有在室外行進合奏的“ 路次乐”。御座乐包括用乐器合奏的“乐”与加入歌唱的“唱曲”,作为琉球国王招待宾客的一种礼仪音乐,主要在款待中国册封使、上江户朝贡等场合演奏。[58]琉球特有樂器有与三弦类似的三线。1879年,随着琉球王朝的消亡,御座乐就停止演奏,乐谱樂器在二戰時毀於戰火。近年則已經開始復興;在台灣傳統音樂界的幫助下,知道御座樂與北管崑腔相近,並復原其樂器,還找到了與御座樂同樣曲名的樂譜。[59]

琉球人喜欢在屋顶放置風獅爺像,[60]在交通要道的路口放置“石敢当”。[61]琉球人吃油多的菜肴,如炖猪腿、醋拌猪耳朵、酱油豬腳、苦瓜炒肉等中国式食物;傳統服裝--琉裝受到中國明代服飾影響。[62]琉球國从中國引进的包括饮食、音乐、建筑等方面的许多观念,使得琉球在文化上有接近中國的特点和风俗。

由於與日本地理相近,故日本对琉球的影响非常深远,涉及多方面。

語言文字方面,琉球語和日語相似,甚至接近到了不用口語、用平假名等文字的話就可以直接共通的地步,兩者同屬日本-琉球語系。根据语言学研究原始琉球语在7~8世紀的日本从原始日語分化,9~11世紀在九州與九州方言接觸並受到強烈影響,11~15世紀隨九州移民進入琉球地區。另一方面,琉球漢字也不是直接從漢字的发源地中國傳來,而是經過日本傳到了琉球。據琉球史書《球陽》,英祖時代(1260年-1299年)日本和尚禪鑑來琉球,創建了琉球最早的佛寺極樂寺。[15]禪鑑不僅為琉球带去了佛經,還促進了漢字、平假名等文字文化向琉球的流傳。

文學方面,琉歌,在奄美群島稱为島唄,的形式與和歌很相似。從尚清王代的1531年(明朝嘉靖10年、日本享祿4年)在首里王府開始編輯的民間琉歌大集「おもろさうし(omorosausi)」所使用的是平假名。此外,中國史書《明會要》提到,明朝洪武五年(1372年)琉球首次向明朝入貢時所用的貢表表文“其字體科斗書也”。研究者表示“科斗書”就是平假名,從此得知平假名在琉球民間使用普及。

飲食方面,琉球人喜歡吃日本北部沿海產的「昆布」(即海带)。雖然琉球和北海道在地理上被日本主岛隔開,兩地原住民在语言、宗教和社会结构等方面也有很大差异,但饮食上却存在着一定的相似性。琉球也使用味噌,但有自己的特色,如"あんだんすー"(油味噌)。[63]

音乐方面,琉球传统音乐在保持其独特的本土特色的同時,也显著吸收了和式音乐的元素和技巧。这种影響体现在旋律结构、节奏模式、音樂形式以及乐器的使用上。日本傳統樂器中的三味線就發源於琉球三線[64],三線演奏后来结合日本的能剧和歌舞伎。与三線相反,日本的尺八、日本箏也傳給琉球。

建筑方面,琉球的宮殿建築常見的“唐破风造”形式的屋頂是日本特有的(雖然名字有個“唐”字),即源自中國唐宋建築經常使用的『博風頂、歇山頂』,琉球的宫殿吸收了日本在建筑上的独特风格,使得琉球的傳統建筑兼具当地、日式和中式建築的特點。

服裝方面,除了上述中國明代服飾的影響外,也受到日本和服影響[62],加上琉球特有的民族色彩而形成。現在所見的琉裝成形於琉球國時代,特徵是交領、右衽、衣袖較寬大、衣帶結於前方[65]。琉球國時代的貴族、士族服裝、禮服以紅型(一種彩色的染色技法,也指這種技法所染的服裝)為主,色彩鮮豔。

宗教方面,琉球神道是沖繩縣最普及的宗教,第一尚氏王朝時的尚金福王建立了琉球最早的神社(祭祀的是琉球版本的天照大神,雖然和日本本土神話中的天照大神極其接近,但是區別是琉球皇室並不認为自己是神的後裔、亦不承認日本皇室是天照大神的後裔;比較像是“琉球國是天照大神特別眷顧的國家”這樣的概念),以後琉球有了所謂“琉球八社”,除琉球特有精靈崇拜的琉球神道与佛教外,神道也比較普及;目前,與日本其餘地區的佛教佔優勢的情況不同,琉球是傳統的琉球神道教占優勢。

琉球亦有許多異於中國和日本的文化。例如,酒類食品泡盛,在中國和日本皆無。琉球的常服及庶民服裝多以芭蕉布製成,款式樸素。由於氣候溫暖,即使冬天也甚少穿棉襖等厚衣服[66][67][68]。琉球人盛行三種主要墓葬形式,為龜甲墓、破风墓和屋型墓,破風墓則是琉球特有的一種墓葬,琉球王家陵園玉陵是世界上最大的破風墓。古代琉球人盛行一種叫風葬的習俗。人死後,將其屍體置於洞窟中風化,直到三年之後由其親族女性將其遺骨洗淨並埋葬。[69]

關於戰後琉球群岛的歸屬

第二次世界大战后,冲绳经历了20余年的美国占领,于1972年回归日本。目前大多数冲绳人(琉球人)对回归日本表示認同[70],但亦存在部分琉球人要求琉球独立建国,于1970年6月结成琉球獨立黨,直到现在仍有活动。亦有部分的琉球人要求琉球獲得不同程度的自治。

现时普遍冲绳人都认为冲绳属日本,對琉球獨立運動反應冷淡[70]。另有民調顯示89%的沖繩人「對中國沒有好印象」。[71]琉球大學1996年所作的一项调查显示,38.4%的认为冲绳应在财政预算方面独立;13.2%认为冲绳应在除外交以外所有方面独立,不到3%认为冲绳应该完全独立。同时42.6%自称为“冲绳人”,31.2%自称是“冲绳人”也是“日本人”,12%自称“日本人”不到0.1%認為自己是“琉球人”。[72]

2005年,琉球大學副教授林泉忠對18歲以上沖繩人(琉球人)進行了一项電話調查,他收集了1029份有效回答,其中40.6%的人認為自己是沖繩人,有36%认为自己是冲绳的日本人,有21%认为自己是日本人。24.9%的人表示支持沖繩獨立,58.7%的人表示反對沖繩獨立。[73][74][75]2007年,同一系列的調查訪問超過1000名當地人,41.6%受訪者認為自己是沖繩人、25.5%認為自己是日本人、29.7%認為自己既是沖繩人亦是日本人,20.6%的人認為沖繩應該獨立,64.7%認為不應該獨立。[76]。

日本认为,琉球群岛是日本国的一部份,此地位在《舊金山和約》中获得確認,日本保有琉球群島主權,僅將行政權交與美國。之后行政權在1972年回归日本,行政区划属于冲绳县和鹿儿岛县。

日本发动二次大战后,國民政府曾提出要佔領琉球。如1938年4月,蔣中正在國民黨臨時全國代表大會上發表講話:「日本自明治以來,早就有一貫的大陸侵略計劃。過去甲午之戰,他侵佔我們的台灣和琉球,日俄戰後吞併了朝鮮,侵奪我們旅順和大連,就已完成了他大陆政策的初步;他就以台灣為南進的根據地,想從此侵略我們華南和華東;而以朝鮮和旅大為他北進的根據地,由此進攻我們的滿蒙和華北。台灣是中國的領土,中國要講求真正的國防,要維護東亞永久的和平,斷不能讓高麗和台灣掌握在日本帝國主義者之手,必須針對著日本之積極侵略的陰謀,以解放高麗、台灣的人民為我們的職志。」[77][78]

開羅會議前,蔣中正在11月15日日記中表示在中國歷史上琉球與台灣的地位不同,琉球的情形與朝鮮相似,所以不會提出琉球問題。之后23日的日記重申中美共管琉球的計畫。蔣中正在15日日記中將琉球與朝鮮歸為一類,但在提出朝鮮、泰國、越南獨立的時候完全不提琉球獨立,可能是因為他了解由於琉球在戰後的戰略地位,美國並不想放棄軍事佔領琉球。另一解釋是蔣認為琉球對中國的500年朝貢關係,並不等於主權關係。[79]

1970年前後,中華民國政府曾支持在台琉球人的「琉球復國運動」[來源請求]。1971年6月11日,中華民國政府聲明釣魚臺列嶼為其領土之一部分,對美國擅自將釣魚台交予日本「至為不滿」。[43]但之後由於中華民國被迫退出聯合國且與日本斷交之故,未能對琉球問題有進一步後續行動。

2006年5月30日,中華民國外交部將「中琉文化經濟協會駐琉球辦事處」更名為「台北駐日經濟文化代表處駐琉球辦事處」;2007年2月正式改為現名「台北駐日經濟文化代表處那霸分處」至今。[80]此舉形同正式承認日本領有琉球,而中華民國外交部網站上的地圖也把琉球列在日本的範圍內。[81]而在作上述更動時,朝野各政黨和民間均無異議。過往桃園國際機場之航班資訊顯示板所列出中文目的地是「琉球」,近年來則改為琉球(沖繩),但英文則一貫是Okinawa(OKA)。[82]台灣現今市售之世界地圖和日本地圖也都將沖繩(琉球)列在日本領土範圍內(釣魚台列嶼除外),教科書亦然。

中華人民共和國政府认为琉球(沖繩)是日本領土[83],並曾在美國治理琉球期間公開支持日本收回沖繩(琉球)[84],官方並未對琉球的主權歸屬提出質疑[85][86][87];但有部分民間學者、人士主張日本政府接受「波茨坦公告」時就失去了對琉球群島的主權,因此琉球「應該為」中國領土或主权未定[88][89][90]。關於近来中華人民共和国透过非官方言论发表對琉球主權歸屬的質疑,一些学者认为,在中華人民共和国在东海、釣魚臺、台湾等问题与日本对立增加的背景下,中華人民共和国官方试图通过部分非正式言论重新挑起或製造琉球「主權争议論」,是一种「在政治上给日本带来麻烦的简单方法」,以作为对日本在东海海域行动的反制,阻止日本高度介入「台灣問題」。[91]

二戰結束前,美國政府出於戰略需要,政府內部有沖繩獨立的意見。[來源請求]据说美国總統罗斯福私下向蔣介石提议,设想在戰後与中华民国共同对冲绳进行军事占领和託管[92],但并未得到蒋介石的积极回应。部分学者对蔣中正日記的解读和史料最新研究,認為罗斯福只是提起琉球战后的暂时托管问题,并未提出“归还中国”,此传言很可能不实[93]。

美军在二战末期的冲绳战役后占领了冲绳。二次大戰後在1951年9月于旧金山签定的《旧金山和约》中,冲绳的行政权被交予美国,直到1972年美国将其悉数归还日本。美國國務院網站裡的日本地圖包含琉球群島。[94]

國際社会普遍認同琉球屬於日本,並無任何国家提出異議。

参考文献

外部連結

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads