热门问题

时间线

聊天

视角

閩南語音系

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

本條目介紹閩南語的音系。閩南語腔調凡多樣化。一般閩南語腔調大抵以泉漳片的泉州腔、廈門腔、臺灣腔為普遍,本條目以描述這些腔調為主。闽南语分支之下,除泉漳片外,尚还有潮汕片、浙南片、大田片、龙岩片、中山片等方言。閩南語各式腔調的使用者,主要分布在福建南部、广东东部的潮汕地区及海陸豐地區、惠州市的部分地區(包括惠東、博羅、惠城)、廣東舊香山縣的部份地區(包括隆都、得能都、四大都、三鄉、淇澳島)、闽西龙岩市区与漳平一带、浙江南部部分地区(包括苍南、平阳、洞头、玉环、温岭)以及臺灣平原地區、東南亞的華人社群(包括新加坡、馬來西亞、汶萊、菲律賓)。闽东宁德市的福鼎沿海一带以及江西上饒市的東部地區亦存在眾多閩南語的方言島。广东西部(包括雷州半岛、湛江、电白)、海南岛的閩語分支傳統上亦被學界視為閩南語的方言。本條目使用國際音標記載語音,並以上標數字標示聲調,底下分幾個語音要點說明。

Remove ads

音節結構

閩南語音節結構可區分為五個音位成分:聲母、韻頭(介音)、韻腹、韻尾、聲調。〔韻頭、韻腹、韻尾〕三者又合稱為韻母。常見的閩南語的拼音方案多採用附加符號、字母、數字之一來標示聲調,稱為調號或調符。閩南語存有變調,而閩南語的各種拼音方案中,有標示本調者,也有標示變調者。本條目以上標數字標示聲調,其中括弧外的為本調,而括弧內的為變調。

| 〈音節〉 | |||

| (聲母) (前置輔音) |

聲調 | ||

| 韻母 + 鼻化 | |||

| 介音(元音) | 後置音(元音 + 後置輔音) | ||

| 韻頭 | 韻腹 | 韻尾 | |

如上表所示、音節組成之成份如下所分析:

- 《音節》=《(聲母)+(韻母)》=《(前置輔音)+(鼻化)+(主要元音或輔音)+(聲調)+(後置元音或輔音)》

- 《聲母》=《(前置輔音)》

- 《韻母》=《(鼻化)+(主要元音或輔音)+(聲調)+(後置元音或輔音)》

- 例如:tʰĩã3(疼) 的前置輔音是(tʰ),元音鼻化(◌̃),雙元音(ia):i為介音、主要元音為(a),聲調為第3調。

- 例如:pan2(板) 的前置輔音是(p),主要元音是(a),後置輔音是(n),聲調為第2調。

在閩南語的音節架構上,〔聲母、韻母、聲調〕三者為基本組成的音位。

Remove ads

聲母

閩南語的常見腔調中的聲母包括以下語音,其中[ʔ]為零聲母的同位異音:

上表中以語音作區別,實際上若以音位來區別,[m], [n], [ŋ], [tɕ], [tɕʰ], [ɕ], [dʑ]都只是[b], [l], [g], [ts], [tsʰ], [s], [dz]的同位異音(條件變異),不是實際上的音位。[m], [n], [ŋ]為[b], [l], [g]後接鼻化韻母時的音變,[tɕ], [tɕʰ], [ɕ], [dʑ]為[ts], [tsʰ], [s], [dz]後接[i]介音時的音變。

濁塞音[b], [d], [g]來自古時同位鼻音[m], [n], [ŋ]去鼻塞音化而分化出來,因而[b], [d], [g]只能接非鼻音韻母,其中[d]後跟來母[l]合流為同音位。在1800年出版的閩南語音韻書籍《彙音妙悟》即視去鼻、鼻音這兩組為同音位,使用同字母[1],現今中國大陸的閩南方言拼音方案仍是將兩組以同符號標示,以後接是否鼻音韻母來區別發音。這組濁塞音阻塞接近其同位鼻音,阻塞感有時不明顯,有時可能有些許前鼻音,此時嚴式的國際音標可寫成[mb], [ŋg], [nl][a][2][3],有時則毫無前鼻音,是純濁音[4]。有學者認為/b/聲母有[b]、[bβ]、[β]變體,/g/聲母則有[g]、[ɡɣ]、[ɣ]變體[5]。

/l/聲母的發音有很多說法,有學者認為是濁齒齦塞音(d)[6][3];或阻塞感極接近濁齒齦塞音(d)的齒齦邊音(l)[7][8];或老派發齒齦塞音(d),新派發齒齦邊音(l)[9];或音韻地位是d,實際在前、高元音也唸濁齒齦塞音(d),只有在低、後元音之前唸成齒齦邊音(l)[10];或是齒齦閃音(ɾ)[11];或濁齒齦塞音(d)、濁齒齦邊音(l)跟齒齦閃音(ɾ)都是/l/聲母不同情況下的變體[5]。

入、熱在泉腔中發為[dʑ]、[dz],在漳腔中發為[ʑ]、[z]。但在年輕一代,泉腔已多改發為[l][12];而漳腔則在臺灣部分福佬客聚集地區將[ʑ]改發為[g],但[z]則保持原音。[13][14]

Remove ads

音節中若沒有聲母(前置輔音)或聲母為聲門塞音[ʔ],謂之具有零聲母。此類音節沒有介音,以韻母(元音+後置音(後置元音或輔音))起音。比如:e1(挨)、u1(污)、ə5(蚵)、ɪŋ1(英)、ai3(愛)等音節,均具有零聲母。[15] 其音節分佈結構如表所示。

塞音及塞擦音分為清送氣音、清不送氣音、濁音不送氣音的三重對立。三重對立是指發音同組的三個塞音或塞擦音(比如:k, kʰ, ɡ),可以表達出三種不同的涵義(比如:ka1(茄)、kʰe1(溪)、ɡe5(芽))。閩南語的塞音及塞擦音要用「有聲與無聲」、「送氣音與不送氣音」兩個區辨特徵來區別。

韻母

閩南語中的廈門話與臺灣話在大多數的地區具有6種基本元音與4或5種鼻化元音,以下以括號表示個別腔調所使用的元音。

歌韻/o/在臺灣話中原本只有[o]的讀法;但在二十世紀後以台南為中心開始逐漸變為[ə][b][17],後逐漸擴展到整個南台灣[18][19]。而北台灣除了/o/繼續發為[o]外,亦有學者認為部分腔調/o/已經併入/ɔ/[20]。中華民國教育部的臺羅拼音以高雄音為第一優勢腔,歌韻採用了[ə]的說法。但要明確區分南北腔調時,歌韻[ə]會被標為or,把o留給北部腔。[21]

Remove ads

漳州腔及泉州腔各自具有特有的元音音位。廈門話與臺灣話各優勢腔混合了漳州腔及泉州腔,謂之「漳泉濫」,失去了部份特有音位,但在台灣仍有一些地方的閩南語為「偏泉」或則「偏漳」的腔調而部份保留。這些特有元音在臺羅拼音中標示如下。[21]

| ir /ɨ/ | er /ə/ | ee /ɛ/ | ere /əe/ |

泉腔央元音/ɨ/(魚韻)和/ə/[c](火韻[d])僅存在泉腔較濃厚的地區。此兩音在臺灣已大量流失,在老年人有此兩音的地區,其兒童發這類字用此兩音的比率已是老年人的四分之一以下。[23]

/ɛ/(家韻)僅存在漳腔較濃厚的地區,然今在臺灣已殘存不多,僅彰化永靖一帶老一輩有存留[24]。當地老輩將/ɪŋ/讀作[ɛŋ]。「家」在臺灣各優勢腔文讀音[ka],白讀音[ke],在該地文白均讀為[kɛ]。

/ɪŋ/、/ɪk̚/,偏漳腔的[ɪ]有明顯複元音化為[ɪe]或[ɪə]的傾向[9],[ə]或[e]是過渡音。現今主流臺灣話也常出現 [ɪəŋ]、[ɪək̚]。

/iɛn/、/iɛt̚/在臺灣口語中有一部份人將介音i省略而讀為[en]與[et̚],但此音節的簡化形式並未全面普及,還有許多人保留介音i。[25]

泉腔無[ẽ]的音,發為[ĩ]。部分漳腔無[(ĩ)ũ]的音,發為[(ĩ)ɔ̃],在臺灣主要分布於臺南附近。[26]

Remove ads

鼻化元音在發音時以鼻腔共振起音。閩南語的常見腔調中具有5個鼻化元音(半鼻音),而在其它常見語言中,法語也具有鼻化元音。元音有鼻化與否的區別,比如 e5(鞋)不同於鼻化發音的 ẽ5(楹)。常見腔調中的 ə 沒有對應的鼻化發音。而 u 對應的鼻化發音僅出現在複元音(如iu)中,比如:ĩũ。[27]。

介音又稱介母,於音節結構上與韻腹、韻尾並提且合構成韵母部分,介音亦稱韻頭。閩南語常見腔調中的介音有 /i/、/u/,有些音節沒有介音(零介音)。[28] 台羅方案介音寫作 u、i,臺通方案同寫為 u、i。比如「姨仔」就是以 /i/ 開頭的。如下例:

- i5-a2(姨仔;娘親)

- ɡua2(我)

介音在SMLT、MLT、PSDB 等拼音方案,為在拼寫上易於辨認以介音開頭的音節與前的韻母的區隔,故於零聲母音節之/i/用/y/替代、/u/用/w/替代。

閩南語的常見腔調中有以下種類的韻尾,其中有2種元音、3種鼻音、4種塞音。可分為舒聲韻尾(-i、-u、-m、-n、-ŋ)及入聲韻尾(-p̚、-t̚、-k̚、-ʔ),其中入聲韻尾為無聲除阻塞音。

一般聲調

閩南語為聲調語言。對於聲調語言,如聲調不同其意思將大異其趣,故須慎於辨別聲調間的音調差異。比如下列兩句:[e]

- lan2(1) pʰak̚4 kue3(0)-lai5(0). (咱覆過來;請你翻轉過來趴著。lan2(1) 讀為第1調。pʰak̚4、第4調,於此為動詞「趴」之意。)

- lan7(3)-pʰa1 kue3-lai5(0). (LP過來。lan7(3) 讀為第3聲調。pʰa1、第1調,於此為名詞 LP 中的後綴單稱量詞,「單串」之意。)

二句因字組的聲調與合調的不同,以致完全是兩種意思。故須掌握聲調與字詞間合調等之區別、避免混淆誤用而造成語義不清。

閩南語中古音有八個聲調,即「平上去入各分陰陽」。今天的閩南語大多能够完整或不完整地保留中古閩南語音的某些聲調特性。經長久語音上的演化,在漳州音造成獨缺“陽上”調(漳腔陽上併入陽去);而泉州音則形成去聲的本調不分陰陽(即陰去和陽去合併,但各自變調後仍可區分開來)。常說閩南語有七聲八調(「聲」指調值、「調」指調類)、八音七調(「音」指調類、「調」指調值)、八聲七調(「聲」指調類、「調」指調值),皆指這些演化到今天的聲調特性。[29][30][31][32]

- 上表中,陰入聲與陽入聲音節的變調,若音節帶入聲韻尾「-p̚/-t̚/-k̚」與帶入聲韻尾「-ʔ」的變調調值不同,則在帶入聲韻尾「-p̚/-t̚/-k̚」的變調調值後加「k̚」表示。

一般聲調:(7→3→2→1→7;5→7/3)。

陽入調:(8(+p̚/+t̚/+k̚)→低短調;8(-ʔ)→3)。

陰入調:(4(+p̚/+t̚/+k̚)→高短調;4(-ʔ)→2)。

(ʔ 在此圖中寫為 h。)

上表中的變調即為套用一般變調規則後的前字音調,其音調以近似的本調調號表示如下:

大多數地區中,入聲調其入聲尾帶“-p̚/-t̚/-k̚”時,變後保留“p̚/t̚/k̚”而仍為入聲韻;入聲尾帶“-ʔ”時,變後失去“ʔ”而成為非入聲韻。[38]

Remove ads

- 漳州腔、廈門與臺灣各優勢腔中,第1聲調本調為高平調,五度標音法之參考調值為44,發音時提高聲階。一般作為閩南語各拼寫方案的預設調。

- 漳州腔第1聲調本調略升但幅度小,五度標音仍為44。[36]

- 泉州腔第1聲調本調為中平調。

- 漳州腔、廈門與臺灣各優勢腔中,第2聲調本調為高降調,五度標音法之參考調值為53,發音時急降聲階。

- 泉州腔第2聲調本調為高平調。

- 漳州腔、廈門與臺灣各優勢腔中,第3聲調本調為低降調,五度標音法之參考調值為21,發音時低降聲階。

- 泉州腔第3聲調本調為高降調。

- 漳州腔、廈門與臺灣各優勢腔中,第4聲調本調為中入調,五度標音法之參考調值為32,發音時低短而促。

- 泉州腔第4聲調本調為高入調。

- 泉州腔、漳州腔、廈門與臺灣各優勢腔中,第5聲調本調皆為低緩昇調,五度標音法之參考調值為24,發音時低緩而漸升。

- 漳州腔、廈門與臺灣各優勢腔中,第7聲調本調為中平調,五度標音法之參考調值為33,發音時輕緩而平。在GBP、SMLT等拼寫方案作為預設調。

- 泉州腔第7聲調本調為高降調,與第3聲調本調完全相同,但變調有別。

- 廈門與臺灣各優勢腔中,第8聲調本調為高入調,五度標音法之參考調值為55(台灣優勢腔新派併入第四調,調值32),發音時高短而促。

- 漳州腔第8聲調本調為低入調,與第4聲調本調的中入調有別。

- 泉州腔第8聲調本調為低昇入調。

特殊聲調

閩南語在一般聲調外,又有高升調、輕聲調等特殊聲調。

高升調(第9聲調)的五度標音法之參考調值為45,發音時高揚聲階。形成的原因分為幾類別:(1) 定語三疊音、(2) 合音詞或外來語中,部份音節之固定升調、(3) 情緒性或意外語音表達。[41]

- 定語三疊音:第9聲調可見於"形容詞三重疊變調規則"之第1音節。比如:ŋ5(9)-ŋ5(7)-ŋ5(黃黃黃)等。

- 合音詞或外來語:ɕia7(9)-a2(0)(社仔)、tiɔŋ1(7)-ŋ1→tiɔŋ9(中央)、tsa1(7)-hŋ1→tsaŋ9(昨昏;昨天)、iɛn9-dʑin2(引擎,源自日語

エン ジン )[42]等。 - 情緒性或意外語音表達:bə5(9)-ai3(無愛;不愛)、比如: i1(7) bə5(9)-ai3(2) li2!(伊無愛你!),ɡua7(9) ɡau5(偌𠢕;好棒)、比如: laŋ5(7) i1(7) ɡua7(9) ɡau5!(人伊偌𠢕;人家好棒!)等。

輕聲調發音時輕收尾、如中文之輕聲。輕聲亦屬於一種變調方式。輕聲與否會造成語意的變更,其示意有加重、強調、肯定、威示,或是調和、委婉、讓步等之意。閩南語輕聲字通常出現在一個詞組的最後位置。輕聲大體分兩類:(1).固定輕聲、(2).隨前輕聲。[43][44] 通常固定輕聲之輕聲字的前一音節維持本調,再前之音節須進行連讀變調。而隨前輕聲之輕聲字須隨前一音節變調。拼寫上,因為固定輕聲之前音節維持原調、所以音節合分寫對句型結構的辨認影響不大。[45]

不管原來的聲調為何,漳州腔、廈門與臺灣各優勢腔皆固定變為低降的音調,五度標音法之參考調值為2,而近似第3聲調[36];泉州腔皆固定變為中平的音調,而近似第1聲調[37]。有時會因語氣或前音音調的影響,使音長拉長。[43][46] 固定輕聲調號記為 a0。分為八個類型如下所示。

- 表示行為動作的方向性、如:(動詞+趨向動詞),比如:ɡip̚8 kʰi3(0)(入·去;進去)等。

- 程度上的補充說明使用輕聲表示,比如:tɕia(ʔ)8 tɕit̚8(0)-kua2(0) a2(0)(食·一寡仔;吃一些)、lim1 tam7(0)-pə(ʔ)8(0) a2(0)(啉·淡簿仔;喝一點)等。

- 代名詞沒有語意重點時使用輕聲,比如:kʰŋ3 tua3(0)-tɕia1(0)(囥·蹛遮;放在這)等。

- 動詞之後的代名詞、數量詞、補語等使用輕聲,比如:tɕia(ʔ)8 tɕit̚8(0)-tsʰui3(0)(食·一喙;吃一口)等。

- 人名姓氏、地名、時間等之詞尾使用輕聲,比如:tsʰua3 ɕiɛn1(0)-ɕĩ1(0)(蔡·先生)等。

- 句末語助詞,如置於動詞、名詞、形容詞、副詞、補語、或子句詞組等之尾端,比如:kin2(1) tsau2 la(ʔ)4(0)(緊走·啦)等。

- 虛詞、常用的閩南語虛詞性詞尾發輕聲,如語氣助詞、句尾助詞,或疑問句尾的否定詞,比如:be7(3) kʰi3 bə5(0)(袂去·無;要去嗎)等。

即是輕聲調隨前面音節之本調的不同而決定音調。分為三個類型如下所示。[27][43]

- 高平調階隨前:漳州腔、廈門與臺灣各優勢腔中,前字為第1聲調、輕聲字轉為近似第1聲調,比如:tɕʰiu2 tsʰun1 lai5(0)(手伸·來)等。

- 中平調階隨前:漳州腔、廈門與臺灣各優勢腔中,前字為第5,7聲調、輕聲字轉為近似第7聲調,比如:aŋ5 e5(0)(紅·的)、tua7 e5(0)(大·的(人))等。

- 低降調階隨前:漳州腔、廈門與臺灣各優勢腔中,前字為第2,3,4,8聲調、輕聲字轉為近似第3聲調,同前述固定輕聲,比如:bue2 a(ʔ)0(買·啊)、kia3 tsʰut̚4(0) kʰi3(0)(寄·出去)等。

變調形式

閩南語具有連讀變調,屬於語音的表層結構中的變化過程。變調發生在兩音節或三音節以上的字詞結構裡,但均以兩音節變調為基礎。閩南語的變調在連讀變調之3大類型中(1.前變型、2.後變型、3.全變型)屬於前變型,即詞組中多音節連讀時,前音節產生變調,而末音節維持原調不變。一般變調無論音節數量皆遵循一定的規律進行變調,但也有一些特殊規則。[27]

- 前音節照一般變調規則來變調,即讀為一般聲調一節所述的變調音調,而末音節維持原調不變。

- 一般情況下,尾音節[a]設為第2聲調本調,而前音節照一般變調規則來變調。

- 漳州腔、臺灣各優勢腔中,前音節為第3聲調時,變後近似第1聲調而非第2聲調。[36][47]

- 漳州腔、臺灣各優勢腔中,前音節為第4聲調且入聲尾帶「-ʔ」時,變後失去“ʔ”並近似第1聲調而非第2聲調。[36][47]

- 臺灣各優勢腔中,前音節為第7聲調時,變後變為第9聲調(部份口音為近似第7聲調),而非第3聲調。[47]

- 臺灣各優勢腔中,前音節為第8聲調且入聲尾帶「-ʔ」時,變後失去“ʔ”並變為第9聲調(部份口音為近似第7聲調),而非第3聲調。[47]

- 臺灣各優勢腔中,前音節為第8聲調且入聲尾帶「-p̚/-t̚/-k̚」時,變後變為中入調而非低入調,仍近似第4聲調。[47]

- 尾音節[a]表示為輕音時,[a]變為輕聲調(第0聲調),前音節無論任一聲調仍然維持原調不變。(x+a0)。[48]

- 中音節[e]表示[e]夾在前後兩個音節中間,中音節[e]照一般變調規則來變調,最後音節仍然維持原調不變,此時前音節無論任一聲調只要按照兩音節基本變調規則來變調即可。(x+e5(7)+x)。

形容詞三重疊形容詞變調,第1音節一般變為第9聲調,但漳州腔不分原聲調時、泉州腔原為第3聲調時變為近似第1聲調[36][37];第2音節同兩音節基本變調規則一樣、第3音節維持原調。比如:烏烏烏 (ɔ1(9)-ɔ1(7)-ɔ1)、冷冷冷 (lɪŋ2(9)-lɪŋ2(1)-lɪŋ2)等。

名詞三重疊形容詞變調,主要為了語音強調之用。第1音節、第2音節、第3音節均維持原調。比如:錢錢錢 (tɕĩ5-tɕĩ5-tɕĩ5)、人人人 (laŋ5-laŋ5-laŋ5)等。

動詞三重疊形容詞變調,主要為了語音動態強調之用。第1音節、第2音節、第3音節均維持原調。比如:行行行 (kĩã5-kĩã5-kĩã5)、衝衝衝 (tɕʰiɔŋ1-tɕʰiɔŋ1-tɕʰiɔŋ1)等。

於多音節詞組變調規則之變調上,視用為形容詞、名詞、動詞而作不同之變調。

除上述形式外,亦有部份字詞因慣用已久而有不同的變調與音變,詞典上也會個別的加以說明。

音韻現象

經過長久的演化、部分閩南語音節會產生語音省略脫落的音變現象,導因於前後語音相互影響、且省略時恰不影響辨義。[49] 發生省略脫落的語音,大部分會出現在常用之短詞組語音連接時中間的音節上、極少部分出現在後面的音節。此種音節上的變異與隨前輕聲的特性相關,也可歸為音變的現象。有時發生音變的音節與前後音節會結合成為一個音節。此種音變現象可歸為三類:元音省略或移位,輔音省略,及元輔音省略。

- ɡun2(1) a1(7)-bu2 bat̚4(8) kɔŋ2 kue3(0)(阮阿母捌講過;我母親曾說過) 音變為 ɡun2(1) bu2-a2(0) bat̚4(8) kɔŋ2 kue3(0)。 (元音移位;a1(7)-bu2(阿母) 元音 a 後移,形成 bu2-a2(0))

- lak̚8(4) pa(ʔ)4(2) peʔ4(六百八(十)) 音變為 lak̚8(4)-a(ʔ)4(2) peʔ4。 (輔音省略;pa(ʔ)4(2)(百) 省略輔音 p,只剩元音 a2)

- hɔ7(3) laŋ5(7) hiam5(予人嫌;被人抱怨) 音變為 hɔŋ7(3) hiam5。 (元輔音省略;laŋ5(7)(人) 省略輔音 l、元音 a,只剩輔音 ŋ)

- tɕit̚1(7)-mã2 te(ʔ)4(1) ɕiaʔ4.(這馬咧削;現在正在削(水果)) 音變為 tɕĩ7 te(ʔ)4(1) ɕiaʔ4. (tɕit̚1(7)-mã2(這馬;現在)音變為 tɕĩ1(7);元音 i 受其後的鼻音 m 逆行同化而鼻音化(◌̃),又省略原來之mã2)

閩南語的漢字讀音有豐富的文白歧讀(或稱文白异读)現象。語言學家罗常培曾於《厦門方言研究》中粗略统计《方言调查字表》所舉 3,758 個漢字當中,有 1,529 個有歧讀現象,比例約佔 40.6% 強。歧讀漢字中,絕大多數文讀白讀各一,在上述四成之中又約 90% 屬之。其餘則有多種讀法。

舉例數字(1~10)讀音如後:(註:白讀「一」若干學者認為本字為「蜀」;[g]「八」為泉漳腔;文讀「二」在部分地區失落 dz- 聲母而讀li7)

「一」之白讀為 tɕit̚8(蜀)(獨),「二」之白讀指 nŋ7(兩),而「十」之白讀為 tsap̚8(雜)(如:tsap̚8-ɔ1-kĩ1(雜ɔ1羹))

同樣的漢字,讀輕聲與否可能意義相異,或語氣強調重點不同。比如 kĩã1(7)-ɕi2(驚死;害怕死亡、膽小)、kĩã1-ɕi2(0)(怕死、害怕得要命)。au7(3)-dʑit̚8(後日;以後、將來)、au7-dʑit̚8(0)(後天)。使用文讀或白讀以場合、及語音構詞而定。比如數字白讀大多數用在計數,而序數、電話號碼、車牌號碼等非數量使用文讀。又如「成」字有多個文白歧讀:sɪŋ5-kɔŋ1(成功)、sɪŋ5-ka1(成家),kui2ɕĩã5(幾成),tɕĩã5-tsə3(成做;成為之意),不能相混淆。再如「駛」,ka3-su2 tɕip̚4-tɕiau3(駕駛執照)多唸文讀,和 sai2-tɕʰia1("駛"車)卻多唸白讀。

有些詞語以文讀和白讀區別不同意思。例如 tai7-dʑin5(大人)為文讀音是對別人的敬稱,tua7-lang5(大人)為白讀音是指成年人。對於非母語人士而言,閩南語中的文白異讀現象極易造成困擾。學習時應以詞彙發音為主再旁以習慣用法,而個別漢字發音用之為參考基準。

一般人稱呼格法,使用/a/當前綴詞:<a1(7) + 人名(或人稱名詞)>,可為獨立詞句。屬於正式稱呼法,如稱呼一般人或熟人均可用此法:a1-pa5(阿爸)、a1-bu2(阿母)、a1-hiɔŋ5(阿雄)、a1-bi2(阿美) 等。

直接人稱呼格法,使用/a/當後綴詞:<人名(或人稱名詞) + a2>,可為獨立詞句。屬於非正式稱呼法,如一般稱呼熟人可用此法:ɕiɔŋ5-a2(松仔)、tsui2-ɔŋ7-a2(水旺仔) 等。而父母親亦可用此法稱呼 bu2-a2(母-仔)、pa5-a2(爸-仔)。在直接人稱呼格中法,也使用/a/當前綴詞、另加/a/當後綴詞一起用:<a1(7) + 人名 + a2(0)>,一般用為前附獨立稱名句。重複使用詞綴/a/在語氣上顯得較親切,亦屬於非正式稱呼法。如一般稱呼熟人可用此法:a1-kã1-a2(0), be7 kʰi3 taʔ4?(阿憨-仔,欲去佗(要去哪兒)?)、a1-hɔŋ7-a2(0), ai3 ke3-laŋ5 aʔ0!(阿鳳-仔,愛嫁人矣(要嫁人啦)!) 等。

閩南語的語尾助詞類似於中文的:嗎、呢等語助詞。往往從語尾助詞的使用可以判斷說話者的原住地。語尾助詞會依各地口音、語音表達等特性而有所不同。比如在台灣中南部地區,會用語尾助詞 tɕiʔ0、liɔʔ0… 等來表示〈強調〉、〈驚嘆〉或〈嬌嗔〉等意。範例如下:[53]

- kam2 be7 sai2 tɕiʔ0? (敢袂使"得"(tɕiʔ0);難道不行嗎?);

- laŋ5 a1-kuan1-a2(0) tɕĩã5 sui2 liɔʔ0! (人"阿娟仔"誠媠"囉"(liɔʔ0);人家"阿娟-仔"很漂亮呢!)

閩南語粗話的演變已有長久之歷史。通常粗話為連字組的講、且多為動詞起頭,也有以複數人稱代詞起頭。有單詞、雙詞組、及多詞組等之表現法。用作動詞、在單詞中,其音調一般為第3聲調,而在雙詞組或多詞組中、則第一音節變調為第2聲調。在臺灣因各優勢腔第2聲調為高降調,音調高低落差大,顯得鏗鏘有力、粗獷。複數人稱代詞起頭的合成詞組,其第一音節音調則以第1聲調較多。常用的閩南語粗話包含 kan3(2) lin2(1)-nĩã5(姦恁娘、幹你娘;詞組連讀時 kan3(2) 為第2聲調)一詞、一般用法亦可省稱為 kan3(姦;只用單詞時 kan3 為第3聲調),相關詞組有 sai2(1) lin2(1)-nĩã5(駛恁娘)、kan3(2) ka(ʔ)4(1) e7(3) kʰan1(7)-ɕi1(姦甲會牽絲),lin2(1) tsɔ2(1)-mã2 be7(3) ɡiɛn3(恁祖媽袂癮)、lin2(1) pe7 be7(3) sɔŋ2(恁爸袂爽)、kiɛn7(3) tʰau5(腱頭)、LP、lan7(3)-tɕiau2(卵鳥)、kʰiam3(2) kan3(欠姦)等。[h][54]

音節表

聲母及基本韻母音節表。星號(*)表示閩南語沒有此音字詞。

單純與鼻聲尾韻母音節表。星號(*)表示沒有閩南語此音字詞。請將表內漢字發為閩南語音,部份漢字發音可能須使用閩南語文白異讀的方法來朗讀。

鼻化韻母(◌̃)與促音韻母音節表。星號(*)表示沒有閩南語此音字詞。請將表內漢字發為閩南語音,部份漢字發音可能須使用閩南語文白異讀的方法來朗讀。

音韻聲調符號比較表

閩拼方案(BP),TL,POJ,DT,TLPA,TPS,SMLT,MLT,PSDB,臺語諺文等子音對照表:[55][56][57]

| IPA | p | pʰ | b | m | t | tʰ | l | n | k | kʰ | h | ɡ | tɕ | ts | tɕʰ | tsʰ | ɕ | s | dz | ŋ | ʔ |

| 台羅拼音(TL) | p | ph | b | m | t | th | l | n | k | kh | h | g | tsi | ts | tshi | tsh | si | s | j | ng | 不標 |

| 白話字(POJ) | p | ph | b | m | t | th | l | n | k | kh | h | g | chi | ch | chhi | chh | si | s | j | ng | 不標 |

| 閩拼方案(BP) | b | p | bb | m | d | t | l | n | g | k | h | gg | zi | z | ci | c | si | s | zz | ng | y(i)/w(u) |

| 台灣方音(TPS) | ㄅ | ㄆ | ㆠ | ㄇ | ㄉ | ㄊ | ㄌ | ㄋ | ㄍ | ㄎ | ㄏ | ㆣ | ㄐ | ㄗ | ㄑ | ㄘ | ㄒ | ㄙ | ㆡ | ㄫ | 不標 |

| 改良式TLPA | p | ph | b | m | t | th | l | n | k | kh | h | g | zi | z | ci | c | si | s | j | ng | 不標 |

| DT | b | p | bh | m | d | t | l | n | g | k | h | gh | zi | z | ci | c | si | s | r | ng | 不標 |

| 許極燉式 | b | p | v | m | d | t | l | n | q | k | h | g | tsi | ts | chi | ch | si | s | r | ng | y(i)/w(u) |

| 123臺語 | b | p | v | m | d | t | l | n | g | k | h | q | j | z | ci | c | si | s | r | q+...N | 不標 |

| SMLT | p | ph | b | m | t | th | l | n | k | kh | h | g | c | z | ch | zh | si | s | j | ng | y(i)/w(u) |

| MLT | p | ph | b | m | t | th | l | n | k | kh | h | g | c | z | ch | zh | si | s | j | ng | y(i)/w(u) |

| PSDB | p | ph | b | m | d | t | l | n | k | q | h | g | c | z | ch | zh | si | s | j | ng | y(i)/w(u) |

| KHDB | v | p | b | m | d | t | l | n | q | k | h | g | ji | j | ci | c | si | s | z | ng | 不標 |

| TLS | p | ᵽ | b | m | t | ŧ | l | n | k | h | g | zi | z | ƶi | ƶ | si | s | z̩ | ꞥ | 不標 | |

| 廈語拼音字 | p | ph | b | m | t | th | l | n | k | kh | h | g | tsi | ts | tshi | tsh | si | s | dz | ng | y(i)/w(u) |

| Campbell式 | p. | ph | b | m | t | th | l | n | k | kh | h | g | chi/tsi | ch/ts | chhi | chh | si | s | j | ng | 不標 |

| 羅常培式(新式) | b | p | bb | m | d | t | l | n | g | k | q | gg | tzi | tz | tsi | ts | si | s | dz | ng | 不標 |

| 周辨明式 | p | ph | b | m | t | th | l | n | k | kh | h | g | tsi | ts | tshi | tsh | si | s | dz | ng | 不標 |

| 河洛語 | b | p | v | m | ᴅ | t | ʟ | п | ɢ | k | н | q | zı | z | cнı | cн | sı | s | zн | ɢн | 不標 |

| 臺語諺文 | ᄇ | ᄑ | ᄈ | ᄆ | ᄃ | ᄐ | ᄅ | ᄂ | ᄀ | ᄏ | ᄒ | ᄁ | 집 | ᄌ | 치 | ᄎ | 시 | ㅅ | ᄍ | ㄸ | 不標 |

| TKS | п | ҧ | б | м | т | ꚋ | л | н | к | ӄ | һ | г | ци | ц | ꚏи | ꚏ | си | с | ҙ | ӈ | 不標 |

| 十五音 | 邊 | 頗 | 門 | 門 | 地 | 他 | 柳 | 柳 | 求 | 去 | 喜 | 語 | 曾 | 曾 | 出 | 出 | 時 | 時 | 入 | 語 | 英 |

閩拼方案(BP),TL,POJ,DT,TPS,SMLT,MLT,PSDB,TLPA,臺語諺文等母音、複母音、及鼻化元音對照表如下。而閩拼方案(BP),SMLT,MLT,PSDB,KHDB等拼音法採取將鼻化元音前置化(va;n(g)a;na)等之方法。[57]

| IPA | a | i | u | e | m | ŋ | ə | ɔ | ua | ue | uai | iɛn | uan | ɪŋ | ɪk̚ | ã |

| 台羅拼音(TL) | a | i | u | e | m | ng | o | oo | ua | ue | uai | ian | uan | ing | ik | ann |

| 白話字(POJ) | a | i | u | e | m | ng | o | o. | oa | oe | oai | ian | oan | eng | ek | an |

| 閩拼方案(BP) | a | i | u | e | m | ng | o | oo | ua | ue | uai | ian | uan | ing | ik | na |

| 台灣方音(TPS) | ㄚ | − | ㄨ | ㆤ | ㄇ | ㄫ | ㄜ | ㆦ | ㄨㄚ | ㄨㆤ | ㄨㄞ | ㄧㄢ | ㄨㄢ | ㄧㄥ | ㄧㄍ | ㆩ |

| 改良式TLPA | a | i | u | e | m | ng | o | oo | ua | ue | uai | ian | uan | ing | ik | aN/ann |

| DT | a | i | u | e | m | ng | or | o | ua | ue | uai | ian | uan | ing | ik | aⁿ |

| 許極燉式 | a | i | u | e | m | ng | or | o | ua | ue | uai | ian | uan | eng | ek | aⁿ |

| 123臺語 | a | i | u | e | m | ng | er | o | ua | ue | uai | ian | uan | ing | ek | aN |

| SMLT | a | i | u | e | m | ng | oe | o | ua | ue | uai | en | uan | eng | ek | va |

| MLT | a | i | u | e | m | ng | ә | o | oa | oe | oai | ien | oan | eng | eg | va |

| PSDB | a | i | u | e | m | ng | oi | o | oa | oe | oai | ien | oan | eng | eg | va |

| KHDB | a | i | u | e | m | ng | y | o | ua | ue | uai | en | uan | ing | ik | n(g)a |

| TLS | a | i | u | e | m | ꞥ | ә | o | ua | ue | uai | en | uan | iꞥ | ik | añ |

| 廈語拼音字 | a | i | u | e | m | ng | o | o. | oa | oe | oai | ian | oan | eng | ek | aⁿ |

| Campbell式 | a | i | u | e | m | ng | o | o. | oa | oe | oai | ian | oan | eng | ek | aⁿ |

| 羅常培式(新式) | a | i | u | e | m | ng | ȯ | o | ua | ue | uai | ian | uan | ieng | iek | añ |

| 周辨明式 | a | i | u | e | m | ng | o | o. | oa | oe | oai | ian | oan | eng | ek | aⁿ |

| 河洛語 | a | ı | u | e | m | ao | o | o | ua | ue | uaı | eп | uaп | ıoп | ek | пп |

| 臺語諺文 | ᅡ | ᅵ | ᅮ | ᅦ | ᄆ | ㄸ | ᅥ | ᅩ | 와 | 웨 | 왜 | 잔 | 한 | ᄋ | 익 | ㅅ |

| TKS | а | и | у | е | м | ӈ | ә | о | уа | уе | уаи | ен | уан | иӈ | ик | ан̃ |

| 十五音 | 嘉 | 居 | 居 | 伽 | 姆 | 鋼 | 高 | 沽 | 瓜 | 檜 | 乖 | 堅 | 觀 | 輕 | 億 | 監 |

閩拼方案(BP),TL,POJ,TPS,DT,SMLT,MLT,PSDB,TLPA,KHDB,STTB/KTTB,臺語諺文等聲調符號對照表:(成功大學楊金峯老師曾在上課時指出:迴旋調,就字義而言,應該是指音調有迴轉滑動的現象,例如潮汕腔的陰去調 213。而陽平調僅是單向的上滑音調。再者,「突」字並無下滑音調的意涵,並且「上」有向上之意,「下」有向下之意,如果用上下來區分不同程度的下滑音,無法明確地顯示音調下滑的現象)

| 拼音法 | 第1聲調 | 第2聲調 | 第3聲調 | 第4聲調 | 第5聲調 | 第6聲調 | 第7聲調 | 第8聲調 | 第9聲調 | 輕聲 |

| 漢語四聲5 | 陰平 | 陰上 | 陰去 | 陰入 | 陽平 | 陽上 | 陽去 | 陽入 | 高升 | 輕聲 |

| BP調名 | 高平調 | 高降調 | 低降調 | 中(低)入調 | 低緩昇調 | 中平調 | 高入調 | 高升調 | 輕聲 | |

| SMLT調名 | 高調 | 上突調 | 下突調 | 低促調 | 迴旋調 | 基調 | 高促調 | 高升調 | 輕聲 | |

| 英語調名 (tone) |

high level |

high falling |

low falling |

low short |

low rising |

low level |

mid level |

high short |

high rising |

neutral tone |

| IPA調符 | ˥˥/˦˦ | ˥˧ | ˨˩ | ˨ | ˨˦ | ˨˨ | ˧˧ | ˦ | ˦˥ | |

| IPA調值 | 55/44 | 53 | 21 | 2 | 24 | 22 | 33 | 4 | 45 | |

| 本調調值1 | 44 | 53 | 21 | 2 | 24 | 22 | 33 | 4 | 45 | 2 |

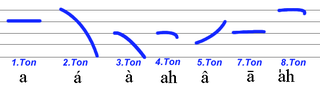

| 台羅方案(TL)2 | a | á | à | a(p/t/k/h) | â | ǎ | ā | a̍(p/t/k/h) | a̋ | --a |

| 白話字(POJ) | a | ˊ(á) | ˋ(à) | a(p/t/k/h) | ^(â) | (ā) | a̍(p/t/k/h) | --a | ||

| 閩拼方案(BP)3 | -(ā)① | ˇ(ǎ)③ | ˋ(à)⑤ | ā(p/t/k/h)⑦ | ˊ(á)② | ④ | ^(â)⑥ | á(p/t/k/h)⑧ | ||

| TPS | ◌ | ◌ˋ | ◌˪ | ◌(ㄅ,ㄉ,ㄍ,ㄏ) | ◌ˊ | ◌˫ | ◌(ㄅ̇, ㄉ̇, ㄍ̇, ㄏ̇ ) | |||

| TLPA | a1 | a2 | a3 | a(p/t/k/h)4 | a5 | a6 | a7 | a(p/t/k/h)8 | a9 | a0 |

| DT | a | ˋ(à) | _(a̱) | ā(p/t/k/h) | ˘(ă) | ā | a(p/t/k/h) | ˊ(á) | --å | |

| 許極燉式13 | ◌̄ | ◌̀ | ◌̖ | ◌h | ◌̌ | ◌ | ◌̄h | ◌̣ | ||

| 123臺語10 | a | ˋ(à) | ^(â) | a. | ˇ(ă) | -(ā) | (4=8) | ˊ(á) | ||

| SMLT | af | ar | ax | a(b/d/g/q) | aa | aar | a | a(p/t/k/h) | ~ a | |

| MLT | af | ar | ax | a(b/d/g/q) | aa | aar | a | a(p/t/k/h) | ~ a | |

| PSDB | af | ar | ax | a(b/d/g/q) | aa | aar | a | a(p/t/k/h) | ~ a | |

| KHDB6 | ax | ar | aw | a(b/d/g/h) | aa | aar | a | a(p/t/k/c) | ||

| 廈語拼音字9 | a | ar | af | a(p/t/k),ao | aa | ar | al | a(b/d/g),a' | ac | |

| 台灣字11 | ˊ | ˋ | ^ | - | ~ | |||||

| TLS16 | a | á | à | a(p/t/k/h) | â | ǎ | ā | a̽(p/t/k/h) | a̋ | å |

| STTB8 | -(f,w,y) | -r | -x | -(p/t/k/h) | -v | -(d) | -(pp/tt/kk/hh) | -q | -- | |

| 唯信拼音12 | -v | -f | -l | -(p/t/k/q) | -r | -d | -(px/tx/kx/qx) | 不標號 | ||

| 羅常培式(新式)14 | a | aa | ah | aq | ar | arh | arq | .a | ||

| 周辨明式9 | a | á | à | a(p/t/k),ao | â | ā | a(b/d/g),a' | -ao | ||

| Campbell式 | a | á | à | a(p/t/k/h) | â | ā | a̍(p/t/k/h) | --a | ||

| 河洛字角7 | -(1) | ˋ(4) | ^(3) | 不標號 | ˇ(5) | ~(8) | 不標(2) | - | ˊ | " |

| 河洛語17 | a | ʀ | ᴧ | aн | ʏ | ᴀ | aн | |||

| 臺語諺文15 | ㅇ | ㄹ | ㄴ | ㅇ | ㅅ | ㄹ | ㄱ | ㅂ | ||

| TKS16 | ◌ | ◌(п/т/к/һ) | ||||||||

| 漢字臺音4 | 君 ⓘ | 滾 ⓘ | 棍 ⓘ | 骨 ⓘ | 群 ⓘ | 郡 ⓘ | 滑 ⓘ | (紅)紅紅 | 輕聲 |

- 註1:本調調值在此僅列為參考,因閩南語在不同的地區使用時于調值上會有些許的差異、在此調值採用趙元任的五度標記法。"第6調"本調調值在鹿港為(33)、于泉州為(22)。台灣洪惟仁於調值另行採用"三度標記法"。本表保留"第9調"原有古調值(45)。泉州音第7聲調(陽去)同第3聲調(陰去)調值為(41),保留第6聲調(陽上)調值變為(21)。

- 註2:TL(臺羅拼音)指《臺灣閩南語羅馬字拼音方案》。

- 註3:〈閩拼方案〉(BP)指的是「普通話閩南方言詞典」里的「閩南方言拼音方案」。[31]又稱「普閩典」。①→⑧為BP所使用的"調號"(調序)。

- 註4:漢字臺閩音亦名「十五音」,其檔案(副檔名為" .ogg" 的聲音檔案)下載後,請用Ogg Vorbis的格式播放軟體收聽。而此些聲音檔是維基百科允許置放的自由软件檔案格式,無此等播放軟體者可先下載安裝 Audacity 或 Goldwave (页面存档备份,存于互联网档案馆) 等之Ogg播放軟體。

- 註5:閩南語"陽上調(第6聲調)"分"全濁"音與"次濁"音,"次濁"音同"陰上調"(第2聲調)常記之為(6=2);而"全濁"音同"陽去調"(第7聲調)謂之"陽上變去"。[58][59]在DT、及 TGS 之第6聲調(中緩昇調)另行獨立,而詞素于較高升調之時用"高升調(第9聲調)"來標示。

- 註6:KHDB即"科學臺文"。[60]類似SMLT拼寫法,只是使用不同的調號標示字母;並且調號標示亦使用變調後的音調調號、不採用原調標示。KHDB的特色是使用"單一字母"來表示一組的IPA輔音音素,比如:ph→p; th→t; kh→k。不過並沒有十足的走向"一字母一語音"的架構,比如軟腭鼻音還是使用二合字母/ng/。但是採取零聲母不標號;而鼻化元音亦類如SMLT、BP一樣,也是使用前置法。

- 註7:河洛字角,2005年始,為一語言實驗計畫。其拉丁字母標音以臺語通用拼音為基礎,不過採取"半鼻音"前置化的方法,如:hni7(耳)。而其入聲調分為(p/t/k/h)4組,再以其專有之聲調符標(調符)示河洛字角。而河洛字角之字型類如韓語字型。[61]

- 註8:STTB即"閃電臺文"[62][63],是以白話字為基礎之調號改革方案,標示變調後的聲調。其第1調之調符有3個(f,w,y),第5調之調符為(v)不重複母音,而第8調之調符以a(pp/tt/kk/hh)來表示。同於"光電臺文"(KTTB)的語音規則。傾向于以第7聲調(中平調)為語音基準。

- 註9:(周辨明式)即1920年廈門大學教授周辨明(1891-1984)博士所提出之白話字調號改革方案。其第8調之調符以a(b/d/g),a'標示。調號的標示基本上是以具有字母上標示調符之方式進行、如同於白話字及臺羅之聲調標示結構。[64] 而廈語拼音字則是周辨明於1949年所再提出的(周辨明式)的調號改革方案。其法就如同壯語或MLT等拼音字般的以拉丁字母作爲聲調標示之架構。[65]

- 註10:(123臺語)為藥師王啟陽所提出以臺語通用拼音為基礎之拼音方案,聲調分為7個。促聲調之中入調(第4聲調)與高入調(第8聲調)合為一聲調後,再分裂為6種入聲調。另再增一上升調(第9聲調)。[66]

- 註11:(台灣字)為陳松溪所提出之方案,拼音體系以臺語通用拼音為基礎、聲調型態採用白話字的5個符號、字體的構造以韓語之諺文為依據。類似的字型有河洛字角、電影《星艦奇航記》中的克林貢語等系列拼音字型體系。字體型態類如三推成字法分為左右上三部分:左邊為聲母、右邊為韻母、上邊為調符,上邊聲調部分置放於右邊韻母之上。聲母字型17個、韻母字型77個,再加上5個調符組成台灣字。[67]

- 註12:唯信拼音是以臺羅為基礎之調號改革方案,標示變調後的聲調、類同於GBP,SMLT,MLT,等拼音法。其第1調之調符為(v)、第5調之調符為(r)、而第8調之調符為a(px/tx/kx/qx)之表示、輕聲調不標示調號。沒有聲調(號)作為語音基準。標示變調後的聲調,調符置於音節之後、而不是置於元音之後,此點同於GBP,STTB/KTTB,壮语等拼音法之語音規則。介音符號以省略符號(')表示。

- 註13:許極燉式以"臺灣話詞語典(Daiwanwe su gū diàn)"為基礎,其調號編成型態類似臺語通用拼音,並再加以整合修改。以中平調(第7聲調)為基準。標示變調後的聲調。[68]

- 註14:羅常培於1931年4月30日於北平(北京)所發表之「廈門音系」一書。[69]

- 註15:《闽南語文運動訪談暨史料彙編》董忠司. 「台灣閩南語槪論」講授資料彙編. 臺灣語文學會. 1996.。1988年左右,洪惟仁亦曾取部分韓國諺文字母及頗多自創字母,試製一套基於諺文字母的拼音法[i]。

- 註16:台語西里爾字母輸入法(TKS)是一種植基於台羅而以西里爾字母輸入之法。TKS對應之法則是台語拉丁字母輸入法(TLS),亦是植基於台羅而以拉丁字母輸入之法;均無連字符。①TKS (Tâigí kiril z̩ībiə́ suz̩ı̽p huat);ТКС (Тâиги́ кирил ҙӣбиə́ суҙи̽п хуат));②TLS (Tâigí latin z̩ībiə́ suz̩ı̽p huat));ТЛС (Тâиги́ латин ҙӣбиə́ суҙи̽п хуат)[70][71]

- 註17:河洛語[72]有幾個特點:①.使用變調後的字母表示.②.部分鼻音前置,如同MLT或SMLT.③.變調不使用附加調號表示,也不使用額外的附加符號;而是使用元音變調後的一組新字母表示(類如再創的元音附標文字如吉兹字母等)。形成原輔音及元音字母(21)、加上變調後的字母(24)使得字母總數高達45個字母.④.而且半開後圓唇元音/o/音、及中央元音/ə/音二個語音均使用/o/表示,實際用法需視單詞的不同而作音變。⑤.使用字母混雜,將拉丁字母及西里爾字母再加上其它的特有字母而混用、並有大小寫字母混用類如克林貢語般的使用規則。

註釋

參考文獻

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads