热门问题

时间线

聊天

视角

英联邦

國際組織 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

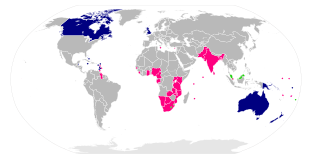

英联邦(英語:Commonwealth of Nations,星馬作共和联邦,台湾作大英國協)是一個由56个英語系的主权国家所组成的国际组织。

英联邦不是一個统一的联邦制主权國家,而是一個國際組織,英聯邦也無權約束旗下任何成员国內政。英聯邦元首通常由英国君主兼任,其首任元首是乔治六世,現任为查爾斯三世,但元首仅作象征作用,秘书长通常为英联邦组织的管理者[4][5]。該組織的成員國基本由英國及其在大英帝国时期的舊殖民地及自治领組成,但英國的地位並沒有凌駕於他國之上,所有成員國一律平等。目前英联邦有56个成员国,其中15个屬於英联邦王国,英聯邦王國的国家元首、英联邦元首均和英國的一致,即現在的查尔斯三世;另外5个屬於獨立君主國,它們不以英國君主為自己的元首,而是自立君主,這五國是汶莱、斯威士兰、莱索托、马来西亚、湯加;其餘的36个均屬於共和国,沒有君主。

英聯邦成立的“法理依據”是1971年所发表《新加坡宣言》,並按照此宣言中所寫的條文來進行合作。英聯邦對成員國的約束力較為鬆散,成員國們在旅遊、留學、貿易等方面能自由互通,但在軍事、外交方面則不一定會結盟[6]。英聯邦的成員國通常會遵守同一套的普世價值观,並以此為組織內的相處原則,包括促进“民主、人权、善政廉政、法治、公民自由、法律面前人人平等、自由贸易、多边主义、世界和平”等的價值,並通过各种多國合作的活動來实现这些進步的目标,如每4年举行一次英联邦运动会[7]。

Remove ads

名稱

英文原文正式稱為「Commonwealth of Nations」,直译为联邦国,其內部常簡稱為「The Commonwealth」,而且全稱也並無「英屬」(British)字樣,但在漢字文化圈中多被翻譯為「英聯邦」(台灣譯作「大英國協」,新馬譯作「共和联邦」),然而該譯名並不準確,因英聯邦並非政治统一的联邦,而是一個邦聯。雖然建立之初有「英屬」(British)字樣,但在1949年4月的《伦敦宣言》後,「英屬」(British)一詞就從英聯邦的頭銜中刪除了[8][9],以反映其去殖民化的性質,但在漢字文化圈譯名中仍經常保留,如「英聯邦」、「大英國協」等,而馬來西亞和新加坡等則通稱「共和聯邦」。

與英聯邦王國的區別

历史

大英帝國的形成是300多年來貿易、移民與武力征服的結果,期間也有和平的商業和外交活動。帝國在全世界範圍内協助傳播了英國的宗教、信仰、法律,制度、人文、科學、技術、商業、語言、管理模式。帝国霸權幫助英国本土實現了驚人的經濟成長,並使其在國際政治中擁有更大的發言權。随着英國本土的民主繼續深化,海外領土的人民大多已經可以決定其政府的政策與未来,包括立法機關全面選舉和直選行政首長。直到20世纪初,各殖民地總督仍舊由英國本土委派全權代表英國,直接控制其外交和國防的權力。

女王伊丽莎白二世在1959年在自治领日向加拿大发言时指出,加拿大于1867年7月1日組成联邦意味着“大英帝国第一個独立国家”的诞生。她宣称:“这也代表着现在被称为英聯邦的独立国家自由联合的开始。”然而,早在1884年,罗斯伯里爵士在访问澳大利亚时曾有因大英帝国一些殖民地变得更加独立,将大英帝国改为帝国联邦的想法。英国和殖民地政府首脑的初次会议于1887年召开,为1911年帝国会议的建立奠定基础。

英联邦从帝国会议发展而来。扬·史末资在1917年提出了一个具体的建议,当时他创造了“英联邦”一词,并设想了1919年巴黎和会上的“未来宪政关系和精神调整”。“英联邦”(British Commonwealth)一词在1921年“英爱条约”中首次获得英国于法律上的承认,當時,愛爾蘭自由邦議員在宣誓成為國會議員時,就是用“英联邦”(British Commonwealth)一詞來替代“大英帝國”。

Remove ads

1926年帝国会议发表的《贝尔福宣言》中,英国及其统治地位同意國協成员地位平等。國協成员在国内或外部事务的任何方面,并不属于一个人管理,尽管作为國協国家的成员,需要对官方忠诚。

《1931年西敏法令》将1926年贝尔福宣言精神纳入法律。该法案适用于加拿大而不需要批准,但澳大利亚,新西兰和纽芬兰需要經過當地國會批准该法规生效。1934年2月16日,经议会同意,纽芬兰政府不愿接受西敏法令,又回到了英国的直接控制之下。纽芬兰于1949年加入加拿大为其第十个省。澳大利亞國會和新西兰國會分别在1942年和1947年批准了在本地適用“西敏法令”。

虽然南非聯邦不在需要通过《西敏法令》的国家之列,但是依旧通过了1934年的“联盟地位法”和1934年“皇室执行职能和封锁法”这两项法律。这两项法律的批准确认南非作为一个主权国家的地位。

第二次世界大战结束后,大英帝国逐渐瓦解,大部分组成部分已经成为独立国家。截止2017年英国仍有14个海外领土。1949年4月,在《伦敦宣言》之后,“英屬”(British)一词从國協的头衔中删除,以反映其非殖民化的性质。

國協原本不接纳共和国加入,所有國協成员都必须以英国君主作为国家元首,爱尔兰自由邦就是通过修宪成为共和国而脱离國協。后因英国希望印度加入國協,而印度不願成為英國的共主邦聯,所以國協于1949年发表《伦敦宣言》,允许共和国加入國協。迄今为止國協的56个成员国内大部分为共和国,只有15个成员国以英國君主作为国家元首,此類国家合稱大英國協王国。

2013年3月11日晚,元首伊丽莎白二世签署了國協首份阐述其核心价值观的文件——《英联邦宪章》,这是“國協发展与革新歷程中一个重要里程碑”。《宪章》总结阐释了54个邦联成员在民主、人权、法治、国际和平与安全、可持续发展等16个方面的核心价值观和共同原则,它旨在维护邦联成员间的紧密联系、维持英国在邦联的影响力。2012年12月,该宪章由53个國協国家政府首脑签字通过。[10]2016年10月13日,马尔代夫政府决定脱离國協[11]。2018年12月6日馬爾代夫人民議會投票通過重返英聯邦的提議;2020年2月1日,馬爾代夫重新加入英聯邦。2022年6月,法語系西非國家加彭和多哥正式加入[12]。

國協成员国派驻其他國協成员国的最高外交代表机构不称大使馆,而是称为高级专员公署。例如:英国派驻加拿大渥太华的外交代表机构不称英国驻加拿大大使馆,而是稱為英國駐加拿大高級專員公署。如果一国加入國協,那么其派駐英国以及各國協成员国的大使馆将自动成为高级专员公署,反过来如果一国退出英联邦,那英国和各领联邦成员国驻该国的高级专员公署便自动变成大使馆。高級專員公署的最高使節(館長)不稱大使,而稱高級專員。例如:加拿大驻澳大利亚堪培拉的最高外交使节稱作加拿大驻澳大利亚高级专员,而非加拿大驻澳大利亚大使。英国驻外高级专员公署使用的旗帜与英国驻外使馆使用的旗帜不同,例如:英国驻華大使馆使用的旗帜为英国皇家徽章位于中央的联合王国国旗,而英国驻澳大利亚高级专员公署所使用的旗帜为普通的英国国旗。在某些情况下國協成员国公民所在地没有其国籍国驻当地使领馆,其可向英国外交代表机构寻求领事保护。若需更新护照而护照持有国未在當地設館,英国驻外机构会为其签发一本英国护照,国籍为國協公民。

架构

現任秘書長是帕特里夏·史考蘭德(Patricia Scotland)。

主席由其中一個成員國的政府首腦兼任,每兩年更改在任的成員國。

成员国

英聯邦王國(议会制君主立宪制)

英联邦共和制成员国

英联邦其它君主制成员国

经济

以下为2020年度全球GDP,在英联邦内前五的国家:

教育

以下为美国、英联邦与非英联邦大学排名比较:[15]

參見

參考文獻

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads