Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

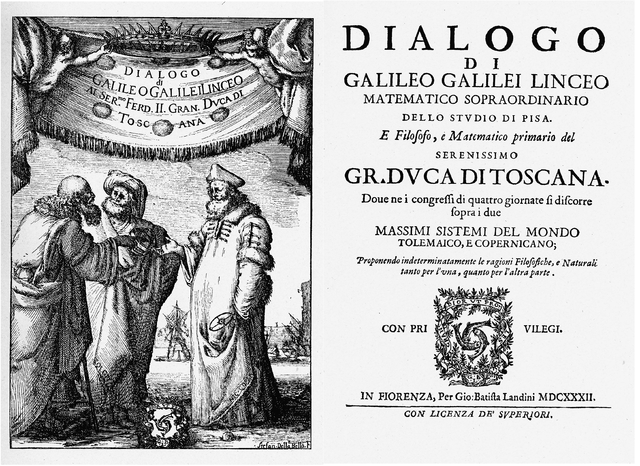

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo

Buch aus dem Jahr 1632 von Galileo Galilei Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (deutsch Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme) ist ein Werk von Galileo Galilei von 1632, in dem er das heliozentrische Weltbild von Nikolaus Kopernikus mit dem geozentrischen Weltbild von Claudius Ptolemäus vergleicht. Im heliozentrischen System kreisen die Erde und die anderen Planeten um die Sonne, während im ptolemäischen System alle Himmelskörper um die Erde kreisen. Galilei schrieb das Werk in Italienisch, um es über den Gelehrtenkreis hinaus zugänglich zu machen.[1][2] Das Werk war Galileis Mäzen Ferdinando II. de’ Medici, dem Großherzog der Toskana, gewidmet, dem er als außerordentlicher Professor in Pisa, Philosoph und Hofmathematiker diente. Es besteht aus vier platonischen Dialogen zwischen dem Kopernikaner Salviati, dem gebildeten Laien Sagredo und dem Geozentristen Simplicio. Sie diskutieren über die Erkenntnisse ihres „gemeinsamen akademischen Freunds“ (d. h. Galileo).

Dialogo wurde im Februar 1632 in Florenz unter einer Imprimatur der katholischen Kirche veröffentlicht. 1633 verurteilte die Inquisition Galilei als Ketzer und setzte seine Werke auf den Index der verbotenen Bücher. Erst 1835 wurde es daraus entfernt, nachdem die darin diskutierten Theorien 1822 zum Druck zugelassen worden waren.[3] 1635 übersetzte es Matthias Bernegger ins Lateinische als Systema cosmicum (deutsch Das kosmische System) und veröffentlichte es in Leiden im Machtbereich der Reformation. Unter dem Titel Opere di Galileo Galilei genehmigte die katholische 1744 in Padua einen Nachdruck, der die Anklage der Inquisition, Galileis Widerruf und eine Dissertation des Benediktiners Augustin Calmet voranstellte.[4]

Remove ads

Vorgeschichte

Zusammenfassung

Kontext

Schon 1597 favorisierte Galilei in einem Brief an Johannes Kepler das von Aristarchos von Samos und Nikolaus Kopernikus vorgeschlagene heliozentrische Weltbild.[5] Die Supernova 1604 veranlasste ihn zu drei öffentlichen Vorträgen in Padua sowie unter einem Pseudonym zur Veröffentlichung der Schrift Dialogo de Cecco di Ronchitti da Bruzene in perpuosito de la stella nuova, in denen er die aristotelische Astronomie angriff.[6] Nach seiner Entdeckung der Jupitermonde durch das von ihm gebaute Fernrohr veröffentlichte er 1610 Sidereus Nuncius. Nach der Entdeckung der Sonnenflecken und der Venusphasen positionierte er sich als streitbarer Gegner der Peripatetiker.

Galilei vertrat in Briefen und Diskussionen die Meinung, dass astronomische Angaben in der Bibel nicht wörtlich zu nehmen seien und daher eine mit dem kopernikanischen System verträgliche Bibelauslegung möglich (und notwendig) sei. „Die Professoren [der Theologie] sollten sich nicht das Recht anmaßen, in Berufen zu befehlen, die sie weder ausgeübt noch studiert haben; denn das wäre, wie wenn ein absoluter Fürst […], ohne selbst Arzt und Baumeister zu sein, nach seinem Gutdünken heilen und bauen wollte mit schwerer Gefahr für das Leben der armen Kranken und für den offenbaren Zusammensturz der Gebäude.“[7][8] 1615 eröffnete die Römische Inquisition unter Kardinal Robert Bellarmin ein Untersuchungsverfahren über diese These, die auch der Kleriker Paolo Antonio Foscarini (ca. 1565–1616) vertrat. 1616 wurde Foscarinis Buch gebannt. Das Hauptwerk des Kopernikus, De revolutionibus orbium coelestium, wurde suspendiert und durfte nur mehr mit dem Hinweis, dass es lediglich ein mathematisches Modell sei, verwendet werden. Galilei wurde von Bellarmin nachdrückliche ermahnt, das kopernikanische System in keiner Weise als Tatsache zu verteidigen, sondern allenfalls als Hypothese zu diskutieren.[9][10]

1624 reiste Galilei nach Rom und wurde sechs Mal vom neu gewählten Papst Urban VIII., der ihm von früher als Kardinal Barberini freundlich gesinnt war, empfangen. Er ermutigte ihn, über das kopernikanische System zu forschen, sofern er dieses als nicht bewiesene Hypothese behandle. Immer wieder unterbrochen durch Krankheiten arbeitete Galilei bis Anfang 1630 an diesem umfangreichen Werk (485 Seiten in der deutschen Übersetzung von Emil Strauß). Wie schon seine Schrift Dialogo de Cecco di Ronchitti da Bruzene in perpuosito de la stella nuova über die Supernova 1604 konzipierte er das Werk als Dialog, um Thesen und Gegenthesen ausführlich darzustellen und wissenschaftliche Sachverhalte anschaulich zu erläutern. Vor allem aber hoffte Galilei, dass die Inquisition klare Argumente für das kopernikanische Modell bzw. gegen das ptolemäische und tychonische Modell nicht persönlich gegen ihn verwenden würde.[11] Mit seiner (falschen) Theorie zur Entstehung der Gezeiten verfestigte sich seine Überzeugung für den Heliozentrismus, weil er damit die Bewegung der Erde und damit das kopernikanische Modell zu beweisen glaubte.

Remove ads

Überblick

Zusammenfassung

Kontext

Anfänglich nannte Galilei sein Werk Del flusso e riflusso (Über Flut und Ebbe). Der Zensurbehörde in Rom legte er dieses Werk im Frühjahr 1630 zur Genehmigung vor. Ursprünglich plante er die Veröffentlichung in Rom mit der Accademia dei Lincei als Herausgeber. Nach dem Tod Federico Cesis, dem Gründer der Accademia dei Lincei, am 1. August 1630 und wegen des Ausbruchs der Pest in Norditalien beschloss Galilei, es in Florenz zu veröffentlichen. In Florenz erhielt er rasch die Genehmigung des Dominikaners Giacinto Stefani, die Genehmigung Roms wurde erst im Juli 1631 vorläufig erteilt.[12] Galilei wurde auferlegt, alle Erwähnungen der Gezeiten aus dem Titel zu streichen und die Vorrede zu ändern, da der geplante Titel wie eine Genehmigung des Discorso sul flusso e il reflusso del mare (Diskurs über Flut und Ebbe des Meeres) von 1616 aussehen würde, den er im Inquisitionsverfahren von 1616 als Beweis für die Bewegung der Erde vorgebracht hatte. Er sollte die „namhaft gemachten Gründe von der göttlichen Allmacht hinzufügen, die den Verstand beruhigen müssen, wenn man sich den pythagoreischen Argumenten nicht entziehen könnte“.[13]

Galilei änderte den Titel in Dialogo di Galileo Galilei Linceo, dove ne i congressi di quattro giornate, si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano, proponendo indeterminatamente le ragioni filosofiche e naturali tanto per l'una, quanto per l'altra parte (deutsch Dialog des Galileo Galilei Lynceus, in dem in einem viertägigen Kongress die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme, das ptolemäische und das kopernikanische, besprochen und unentschieden philosophische und natürliche Gründe sowohl für die eine als auch die andere Partei angeführt werden). Das Werk wurde am 21. Februar 1632 in Florenz mit dem Imprimatur des für die Zensur verantwortlichen Inquisitors Niccolò Riccardi veröffentlicht, jedoch ohne endgültige Genehmigung aus Rom. Obwohl Galilei im Buch formal beide Systeme als Hypothesen erörterte, stattete er die kopernikanische Sicht mit besseren Argumenten aus.[14]

Struktur

In der Widmung an den Großherzog weist Galilei darauf hin, dass nicht alle Meinungen gleichen Wert haben wegen der „Ungleichheit in der geistigen Befähigung des Menschen. […] Der Gegenstand der Philosophie, als eigentliche Geistesnahrung, […] liegt in der Beschäftigung mit dem großen Buch der Natur. […] Wenn es daher je einem Menschen gelang, sich geistig vor der übrigen Menschheit ungewöhnlich hervorzutun, so war dies mit Ptolemäus und Kopernikus der Fall, die so erhabene Gedanken im Weltenbau zu lesen, zu schauen, zu erforschen wussten.“[15]

In der Vorrede verweist Galilei darauf, dass „Konsultoren, welche mit dem Stand der astronomischen Wissenschaft völlig unbekannt [sind], durch ein plötzliches Verbot den forschenden Geistern die Flügel nicht hätten stutzen sollen“. Er macht deutlich, dass er „im Laufe der Unterredung die Partei des Kopernikus ergreift“ mit der „[plausiblen] Annahme, dass die Erde sich bewege“. Galilei präsentiert seine Ansichten als Zusammenfassung von „gelegentlich allerlei Unterredungen“ in Form eines Gesprächs von drei Personen über einen Zeitraum von vier Tagen, weil „ein solches nicht an die strenge Innehaltung der mathematischen Gesetze gebunden ist […] und zu Abschweifungen Gelegenheit bietet, die nicht minder interessant sind als der Hauptgegenstand“.[16]

- Salviati ist Galileis Freund Filippo Salviati (1582–1614), Wissenschaftler und Astronom aus einer florentinischen Adelsfamilie. Er vertritt die kopernikanische Position, stellt einige von Galileis Ansichten direkt dar und beruft sich mehrmals auf „unseren gemeinsamen Freund, de Akademiker“. Galilei lässt ihn als scharfsinnige und vor allem rationale Persönlichkeit argumentieren. Er widerlegt Simplicios Theorien und korrigiert Sagredos Naivität.

- Sagredo ist Galileis Freund Giovanni Francesco Sagredo (1571–1620). Er agiert als adeliger und kultivierter Venezianer mit fortschrittlichen Ideen und großer Erfahrung und interessiert sich für die Auseinandersetzung, obwohl er kein professioneller Astronom ist. Er moderiert zwischen den beiden Parteien, die ihn zu überzeugen versuchen.[17]

- Simplicio ist ein nicht namentlich benannter Bekannter Galileis. Er ist überzeugter Anhänger von Ptolemäus und Aristoteles, der die traditionellen Ansichten der Peripatetiker und die Argumente gegen die kopernikanische Position vorbringt. Galilei wählt den Namen Simplicio wegen seiner „übermäßigen Vorliebe für die Kommentare des Simplicius“,[18] einem Kommentator des Aristoteles aus dem sechsten Jahrhundert. Der Name spielt mit der Doppeldeutigkeit der italienischen Worte für „einfach“ und „einfältig“ („semplice“ bzw. „sempliciotto“).[14]

Der Charakter ist Cesare Cremonini (1550–1631) nachempfunden, einem Philosophen an der Universität Padua, der sich bei der Entdeckung der Jupitermonde geweigert hatte, durch Galileis Fernrohr zu schauen. Simplicio repräsentiert den Charakter des universitären Naturphilosophen der Spätrenaissance.[19]

Mit kurzen Inhaltsangaben am Rand (sog. Postillen) strukturiert Galilei den Text zur leichteren Identifizierung des jeweiligen Themas.

Zusammenfassung

Die Diskussion ist nicht auf astronomische Themen beschränkt, sondern erstreckt sich über einen Großteil der zeitgenössischen Wissenschaft. Viele Ausführungen zeigen, was Galilei für gute Wissenschaft hielt, wie z. B. die Erörterung der Arbeiten von William Gilbert über Magnetismus. Andere Teile sind wichtig, um fehlerhafte Argumente gegen die Bewegung der Erde zu entkräften. Ein klassisches Argument gegen die Erdbewegung ist das Fehlen von Geschwindigkeitsempfindungen auf der Erdoberfläche, obwohl sie sich am Äquator mit etwa 1700 km/h bewegt. Zu dieser Kategorie gehört ein Gedankenexperiment, bei dem eine Person unter Deck eines Schiffs ist und nicht unterscheiden kann, ob das Schiff im Hafen angedockt ist oder sich gleichförmig durch das Wasser bewegt. Man beobachtet, wie Wasser aus einer Flasche senkrecht in ein Gefäß tropft, wie Fische in einem Becken schwimmen, wie Mücken und Schmetterlinge fliegen usw., ohne dass erkennbar ist, ob sich das Schiff bewegt oder nicht. Dies ist eine klassische Darstellung eines Inertialsystems und widerlegt den Einwand, dass bei einer Geschwindigkeit von Hunderten von Kilometern pro Stunde, während sich die Erde nach Osten dreht, alles, was man fallen lässt, nach Westen driften würde.

Der Großteil der Argumente Galileis lässt sich in drei Klassen einteilen:

- Widerlegungen der von den traditionellen Philosophen vorgebrachten Einwände, z. B. das Gedankenexperiment auf dem bewegten Schiff.

- Beobachtungen, die mit dem ptolemäischen Modell unvereinbar sind: die Venusphasen oder die Bewegungen der Sonnenflecken, die im ptolemäischen oder tychonischen System nur durch eine komplizierte Präzession der Rotationsachse der Sonne erklärt werden konnten.[20][A 1]

- Argumente gegen die philosophische Theorie des vollkommenen Himmels, dass die Erde unvollkommen und unbeweglich sei: die Berge des Monds, die Monde des Jupiters und die Existenz von Sonnenflecken, die allesamt nicht durch die aristotelische Astronomie erklärbar waren.

Im Allgemeinen haben sich diese Argumente im Hinblick auf den Wissenszuwachs der nächsten Jahrhunderte gut erhalten. Wie überzeugend sie für einen unvoreingenommenen Leser im Jahr 1632 hätten sein müssen, ist umstritten. Galilei versuchte eine vierte Klasse von Argumenten:

- Direktes physikalisches Argument für die Bewegung der Erde anhand einer Erklärung der Gezeiten.

Galileis Erklärung für die Gezeiten als Beweis für die Rotation der Erde ist in sich widersprüchlich und angreifbar. Aber Galilei war von seinem Argument angetan und widmete ihm den vierten Tag der Diskussion. Das Ausmaß seines Scheiterns ist – wie fast alles, was mit Galilei zu tun hat – umstritten. Einstein deutete den Irrtum folgendermaßen: „Es war Galileis Sehnsucht nach einem mechanischen Beweis für die Bewegung der Erde, die ihn dazu verleitete, eine falsche Theorie der Gezeiten zu formulieren. Die faszinierenden Argumente des letzten Gesprächs wären von Galilei kaum als Beweis akzeptiert worden, wenn sein Temperament ihn nicht überwältigt hätte.“[21]

Remove ads

Inhalt

Zusammenfassung

Kontext

Vorwort

Im Vorwort An den geneigten Leser bezieht sich Galilei auf das ihm auferlegte Verbot der Verbreitung der kopernikanischen Lehre von 1616 und beruft sich in gespielter Naivität auf „das heilsame Edikt [Roms], welches den gefährlichen Ärgernissen der Gegenwart begegnen sollte und der pythagoreischen Ansicht, dass die Erde sich bewege, rechtzeitiges Schweigen auferlegte“. Später erläutert er, dass er „im Lauf der Unterredung die Partei des Kopernikus ergriffen habe“ und „ganz nach mathematischer Weise […] nachzuweisen suche, dass dieses System dem von der Unbewegtheit der Erde […] überlegen ist“. Er stellt die Freunde Sagredo und Salviati vor, mit denen er oft Diskussionen geführt hatte, sowie den Philosophen Simplicio als „wackeren Peripatetiker“, dem „scheinbar nichts so die Erkenntnis der Wahrheit erschwerte als der Ruhm, den er durch die Auslegungen des Aristoteles erworben hatte“.[22]

Erster Tag

Salviati beginnt mit Aristoteles’ Beweis für die Vollständigkeit und Vollkommenheit der Welt (bzw. des Weltalls) aufgrund ihrer drei Dimensionen. Simplicio weist darauf hin, dass die Pythagoräer die Zahl drei bevorzugten, während Salviati nicht versteht, warum drei Beine besser seien als zwei oder vier. Er behauptet, die Zahlen seien „Spielereien, die sich nachher im Volke verbreiteten“, und Definitionen, wie gerade Linien und rechte Winkel, seien nützlicher für die Bestimmung der Dimensionen. Simplicio hält mit Aristoteles dagegen, dass „man in den Naturwissenschaften nicht immer Beweise von mathematischer Strenge zu suchen braucht“.[23]

Salviati greift Aristoteles’ Definition des Himmels als „unentstanden, unzerstörbar, unveränderlich, unbeeinflussbar“ an, während nur die mondgebundene (sublunare) Zone Veränderungen zulässt. Er verweist auf die Veränderungen am Himmel: die beiden Supernovae von 1572 und 1604 sowie die Sonnenflecken, beobachtet durch das neue Fernrohr. Es gibt eine Diskussion über Aristoteles’ Verwendung von a priori-Argumenten. Salviati vertritt die Ansicht, dass Aristoteles seine persönlichen Erfahrungen nutzt, um ein geeignetes Argument auszuwählen, um zu beweisen wie es auch andere tun, und dass Aristoteles seine Meinung aufgrund der neuen Erkenntnissen ändern würde.[24]

Simplicio argumentiert, dass Sonnenflecken einfach kleine undurchsichtige Objekte sein könnten, die vor der Sonne vorbeiziehen. Salviati weist darauf hin, dass einige zufällig erscheinen oder verschwinden und dass diejenigen am Rand der Sonne abgeflacht sind, im Gegensatz zu separaten Körpern. „Sagt nicht Aristoteles, dass über astronomische Gegenstände wegen der großen Entfernung des Himmels nicht mit voller Entschiedenheit gehandelt werden könne? Versichert er nicht auch, dass die Erfahrung und die sinnliche Wahrnehmung vor aller Spekulation den Vorzug verdient, mag diese auch noch so wohlbegründet erscheinen?“ Er folgert: „Daher können wir weit besser als Aristoteles über astromische Dinge urteilen. […] Vermöge des Fernrohrs ist uns nun der Himmel dreißig- oder vierzigmal näher gerückt, als er dem Aristoteles war, so dass wir an ihm hundert Dinge unterscheiden können, von denen er nichts wusste, unter anderem auch jene Sonnenflecken, die für ihn durchaus unsichtbar waren.“[25]

Sagredo vertritt die Ansicht, dass er die Erde „als höchst vornehm und bewundernswert gerade wegen vielen verschiedenartigen Wandlungen, Veränderungen, Erzeugungen usw.“ ansieht. Simplicio besteht darauf, dass Veränderungen der Himmelskörper „unnütz und vergeblich“ („et natura nihil frustra facit“) seien, da sie „nur zu Dienstleistungen für die Erde bestimmt sind […] [und] nichts weiter nötig [ist] als ihre Bewegung und ihr Licht“. Sagredo wirft ein, ob nicht auch „der Mond oder ein anderer Planet Kräuter, Bäume und Tiere ähnlich den unseren hervorbringt […], vielleicht sogar Menschen“.[26] Salviati weist darauf hin (wie von Galilei bereits 1610 in Sidereus Nuncius ausgeführt), dass die Tage auf dem Mond einen Monat lang sind, da der Mond der Erde „aus natürlicher Sympathie“ immer dieselbe Hälfte zuwendet. Der Mond weise vielfältige Erhebungen und Täler auf, die das Fernrohr aufgedeckt hat. Simplicio antwortet mit der bekannten Theorie, dass der Mond vollkommen rund sei und aus durchsichtigem Kristall bestehe und „die Berge, Klippen und Täler daher Täuschungen“ seien. Sagredo hält entgegen, dass „der Mond nur einen ganz kleinen Teil seiner Oberfläche zeigen würde, wenn er glatt wie ein Spiegel wäre“. Im Folgenden diskutieren sie kontrovers über den schwachen Widerschein des von der Erde auf die Schattenseite des Mondes reflektierten Sonnenlichts.[27]

Salviati sieht kaum Wahrscheinlichkeit für erdähnliches Leben auf dem Mond aufgrund fehlender Vorbedingungen. Sagredo hält es für vermessen, die menschliche Auffassungsgabe zum Maßstab dessen zu machen, was die Natur zu wirken vermöge. Es entwickelt sich ein Dialog über die menschliche Erkenntnis, die schon Sokrates als begrenzt angesehen habe. Der menschliche Verstand finde einige mathematische Wahrheiten der Geometrie und der Arithmetik heraus, jedoch „erkenne der göttliche Geist unendlich viel mehr mathematische Wahrheiten“. Salviati entgegnet, dass der Verstand „bis zur Einsicht ihrer Notwendigkeit gelangt, und eine höhere Stufe der Gewissheit kann es wohl nicht geben.“ Wenn man sich die wunderbaren Dinge ansehe, die die Menschen verstanden und erdacht haben, dann sei „der menschliche Geist eines der ausgezeichnetsten Werke Gottes“.[28]

Zweiter Tag

Salviati behauptet, dass „Aristoteles seine Meinung und seine Bücher verbessern würde, wenn er von den neuen astronomischen Entdeckungen erführe. […] Seine [buchstabengläubigen] Anhänger haben ihm die Autorität verliehen, nicht er hat sie sich angemaßt oder genommen.“ Dann polemisiert er gegen Simplicio und die Peripatetiker: „Nennt euch Historiker oder Doktoren der Auswendiglernerei; denn wer niemals philosophiert, der darf den Ehrentitel eines Philosophen nicht beanspruchen.“[29]

Salviati führt aus, dass es eine „alle anderen beherrschende Bewegung“ gebe, in der sich „sich Sonne, Mond, die anderen Planeten und die Fixsterne innerhalb von 24 Stunden von Osten nach Westen zu bewegen scheinen“. Diese (relative) Bewegung könne entweder durch die Erde oder das übrigen Universum verursacht sein. Er nennt sieben Argumente für die heliozentrische Bewegung der Erde bzw. Gründe gegen ihre Unbewegtheit:[30]

- Scheinbare gleichartige Bewegung aller Körper aus der Sicht der Erde: Es ist nicht vernünftig, dass sich „der ungeheure Umfang der Sternensphäre im Vergleich zur Kleinheit der Erde […] mit unglaublicher Geschwindigkeit“ bewegt.

- Bewegung ist relativ: Die Lage einer Schiffsladung bezüglich des Schiffs bleibt unverändert, auch wenn es sich auf einer langen Reise über zweitausend Meilen bewegt. Simplicio hält dagegen, dass „die Sonne aus einem Meridian in einen anderen trete“ und „über den Horizont empor- und hinabsteige“. Salviati entgegnet: „Die Wirkung einer Bewegung besteht in nichts anderem als [der Änderung] der gegenseitigen Lage.“

- Entgegengesetzte Bewegungen: Der Himmel bewegt sich von Osten nach Westen, die Planetensphären von West nach Ost. Der Umlauf des Saturns benötigt 30 Jahre, des Jupiters 12 und des Mars 2 Jahre. Der Mond dagegen braucht nur einen Monat, die Monde des Jupiters sogar nur 42 Stunden bis 16 Tage. Daran ändert sich nichts, wenn sich die Erde jeden Tag einmal um sich dreht. Wenn aber die Erde unbeweglich wäre, müsse die „unvergleichlich viel größere Sphäre der Fixsterne eine volle Umdrehung in 24 Stunden beilegen“.

- Gewaltige Ungleichheit der Bewegungen der Sterne: Sterne nahe des Himmelspols erscheinen nahezu unbeweglich.

- Ungeheure Geschwindigkeit: Sterne am Himmelsäquator müssten in Anbetracht der Entfernungen eine unvorstellbare Geschwindigkeit haben.

- Festigkeit der ungeheuer großen Sphäre: An ihr müssten viele Sterne dauerhaft befestigt sein, ohne dass sich ihre Lage zueinander verändert.

- Gewalt und Kraft für die tägliche Umdrehung der Himmelsregionen: eine unzählbare Menge an Fixsternen mit gewaltigstem Umfang (weit größer als die Erde) und Planetensphären, die sich in entgegengesetzter Richtung drehen. Es ist nicht erklärbar, wie „sich einzig der kleine Erdball solcher Kraft widersetzt“.

Simplicio besteht darauf, dass die Erde (einschließlich der klassischen Elemente Wasser und Luft) ruht, und beruft sich auf die „uralte Weltordnung“ des Aristoteles sowie auf die alltägliche Wahrnehmung des geozentrischen Systems bzw. die zwingenden Folgen einer bewegten Erde:[31]

- Axiom von Aristoteles: Die Erde steht für ewig unbewegt im Mittelpunkt des Weltalls.

- Axiom von Aristoteles: Bewegungen sind entweder gerade oder kreisförmig. Die Erde darf keine zwei Bewegungen (d. h. tägliche Rotation um sich selbst; jährlicher Umlauf um die Sonne) besitzen.

- Senkrecht fallender Körper: Vom Mast eines Schiffes fällt ein Stein bei ruhendem Schiff genau senkrecht, würde bei einem bewegten Schiff jedoch etwas entfernt davon aufkommen. Ein von einem Turm fallender Körper würde von einer bewegten Erde zurückgelassen und somit westlich von seinem Abwurfpunkt aufschlagen. Eine senkrecht abgefeuerte Kanonenkugel würde ebenfalls weit im Westen landen.

- Richtungsabhängigkeit eines Kanonenschusses: Eine nach Westen abgefeuerte Kanonenkugel würde weiter fliegen als eine nach Osten abgefeuerte. Schüsse nach Norden oder Süden würden niemals das Ziel treffen, sondern es westlich verfehlen, weil sich die Erde inzwischen weiter gedreht hat. Nach Osten gerichtete Schüsse müssten zu hoch gehen, nach Westen zu tief, sobald man waagrecht zielt, da sich der Horizont fortwährend nach Osten senkt.

- Wolken und fliegende Vögel: Eine bewegte Erde würde einen merklichen Unterschied ihrer Bewegungen von Osten nach Westen und umgekehrt verursachen.

- Fliehkraft: Die Drehung der Erde würde alle Gegenstände, egal ob schwer oder leicht, von der Erdoberfläche fortschleudern.

- Parallaxe: Wenn sich die Erde um die Sonne bewegt, dann müsste eine Verschiebung der Stern- und Planetenpositionen nachweisbar sein (siehe dritter Tag).

Salviati hält Simplicio vor, dass Aristoteles’ Argumente (Pkt. 1 und 2) nicht beweisbar seien. Nicht aus praktischen Experimenten bestätigte Annahmen würden zu Fehlschlüssen bzw. Paralogismen verleiten, indem man voraussetzt, was man beweisen wolle. Beim senkrechten Fall (Pkt. 3) ergebe sich: Wenn sich die Erde bewegt, dann fällt ein Körper nur dem Anschein nach vertikal; in Wirklichkeit fällt er schräg, weil er sich mit dem Turm bewegt. Bei einer senkrecht aus einer Kanone abgefeuerten Kanonenkugel bewegt sich die Kugel im Lauf in Wirklichkeit nicht von C nach A (wie bei einer unbewegten Erde), sondern schräg von C nach D, während sich die der Fuß des Kanonenrohrs von C nach E bewegt (siehe Abbildung). Eine horizontal oder schräg abgeschossene Kanonenkugel (Pkt. 4) folge einer zusammengesetzten Bewegung (Parabel), die aus horizontalen und vertikalen Anteilen zusammengesetzt sei. Wenn ein Stein vom Schiffsmast herabfällt, dann müsse beim bewegten Schiff die Kraft (d. h. die Geschwindigkeit) des Fahrtwinds berücksichtigt werden, die die horizontale Bewegung bremse (es sei denn, der Wind hat die gleiche Geschwindigkeit wie das Schiff). Das Gleiche gelte für Wolken und Vögel (Pkt. 5). Keines der Beispiele liefere dem Beobachter auf der Erdoberfläche einen Beweis für die (geozentrische) Ruhe bzw. widerlege die (heliozentrische) Bewegung der Erde, da der Beobachter unbemerkt die „unabänderliche und beständige Bewegung der Erde“ mitmache und die vom Ausgangspunkt mitgegebene Geschwindigkeit (d. h. der Impuls) immer erhalten bleibe.[32]

Zur Entgegnung der Fliehkraft (Pkt. 6) führt Salviati einen längeren Beweis mit Hilfe der Wirkung einer Schleuder (kleiner Durchmesser, viele Umdrehungen pro Minute) im Vergleich zur Erde (großer Durchmesser, eine Umdrehung pro Tag). Obwohl der Beweis fehlerhaft ist,[A 2] folgert er richtig, dass die Schleuderkraft (Zentrifugalkraft) der Erde selbst am Äquator viel kleiner als die Schwere eines Gegenstands ist.[33] Dann folgt ein Exkurs Salviatis über das „Thesenbüchlein“ Disquisitiones mathematicae, de controversiis et novitatibus astronomicis[34] (veröffentlicht 1614) des Jesuiten und Geozentristen Christoph Scheiner – ohne ihn beim Namen zu nennen – zum (hypothetischen) Fall des Flugs einer Kanonenkugel vom Mond zur Erde. Salviati erläutert die beschleunigte Bewegung und das gleichmäßige Schwingen eines Pendels unabhängig vom Gewicht.[35] Er überlegt, was die Natur der Schwere ist, welche Kraft den Mond in seiner Kreisbahn hält und wie durch die Schwere bedingte Abwärtsbewegung zustande kommt. In einem Loch mitten durch die Erde würde sich eine Kanonenkugel bis zum Mittelpunkt beschleunigen und dann wieder verlangsamen – im Gegensatz zur eingeprägten Ruhe oder „natürlichen“ Bewegung von Körpern nach der Lehre des Aristoteles. Schwere Substanzen würden sich gegenseitig anziehen und ein gemeinsames Zentrum schaffen.[36]

Salviati besteht darauf, dass „die Meinung der Anhänger des Kopernikus nicht so lächerlich und töricht ist, wie der große Haufe der gewöhnlichen Gelehrten annimmt“ und es „geratener [ist] vom Scheine abzusehen, über den wir alle einig sind, und uns durch Vernunftgründe zur Erkenntnis durchzuringen, ob der Schein der Wirklichkeit entspricht oder trügerisch ist“. Eines der beiden Weltsysteme müsse falsch sein. Simplicio fasst zusammen, dass „die Gründe für das Stillstehen der Erde nicht zwingend seien […] und kein einziger Beweis von zwingender Überzeugungskraft für die gegnerische Ansicht ausgeführt worden [sei], der die Bewegung dartäte“.[37]

Dritter Tag

Salviati beginnt damit, dass er die Argumente der Schrift De tribus novis stellis des Philosophen Scipione Chiaramonti (1628)[38] (namentlich ungenannt) über die Supernova 1572 zurückweist. Dieser verorte sie auf Basis ungenauer Messungen und falscher Interpretation in der sublunaren (und damit der elementaren bzw. veränderlichen) Sphäre, um „dies und jenes zu beschönigen und zu vertuschen, als aufrichtig die nackte Wahrheit zu erforschen“. Salviati stellt fest, dass die Messungen von Tycho Brahe, Thaddaeus Hayek und anderen Astronomen sehr zuverlässig waren und eindeutig bewiesen, dass „keine merkliche Verschiedenheit in den Abständen des neuen Sternes von irgendeinem Fixsterne der Kassiopeia“ (d. h. keine Parallaxe) feststellbar war und daher die Supernova sehr weit jenseits des Monds geleuchtet habe. Auch die terrestrische Refraktion erkläre Chiaramontis Annahmen nicht. Salviati warnt, dass „wir Italiener samt und sonders den Schein von Ignoranten auf uns laden und uns in den Augen […] der Nichtkatholiken lächerlich machen“.[39]

Simplicio nennt auf Basis von Scheiners „Thesenbüchlein“ das wichtigste Argument gegen die jährliche Bewegung der Erde: Wenn sie sich bewegt, kann sie nicht mehr der Mittelpunkt des Tierkreises, der Welt, sein. Aristoteles liefere Beweise dafür, dass das Universum endlich begrenzt und kugelförmig sei. Salviati entgegnet, dass „noch niemand bewiesen habe, dass die Welt endlich und von bestimmter Gestalt sei und nicht etwa unendlich und unbegrenzt“ und daher nicht zwingend überhaupt ein Mittelpunkt angenommen werden müsse. Er weist darauf hin, dass die Sonne im Mittelpunkt stehen muss, weil „sich alle Planeten bald näher oder weiter entfernt von der Erde befinden“. Die Venus entferne bis zu sechs Mal so weit im Vergleich zu ihrer größten Nähe, der Mars bis zu acht Mal. Zudem könne man an der Venus mit dem Fernrohr Phasen der wechselnden Lichtgestalt wie beim Mond beobachten. Die drei oberen Planeten (Mars, Jupiter und Saturn) befänden sich immer dann in größter Erdnähe, wenn sie in Opposition zur Sonne, und in größter Erdferne, wenn sie zu ihr in Konjunktion stünden.

Salviati leitet Simplicio an, einen Plan anzufertigen, beginnend mit Venus und Merkur, bei denen man leicht erkennen könne, dass sie sich um die Sonne drehen, weil sie sich nie weiter als 40° von ihr entfernen und die Venus Phasen ebenso wie der Mond zeigt.[A 3] Auch der Mars müsse sich um die Sonne drehen, da er im Gegensatz zur Venus nie halbmondförmig zu sehen sei; ähnlich verhalte es sich mit Jupiter und Saturn. Die Umlaufdauer der Erde, die zwischen dem Mars (zwei Jahre) und der Venus (neun Monate) liegt, könne „sehr schicklich auf eine Bewegung von einjähriger Dauer zurückgeführt“ werden und „die Fixsterne, welche ebenso viele Sonnen sind, erfreuen sich gleich unserer Sonne einer ewigen Ruhe“. Salviati (Galilei) wundert sich, warum diese „uralte pythagoreische Anschauung“ so wenig Anhänger gefunden habe und „das albernste Zeug die Leute dermaßen halsstarrig und unzugänglich mache“.[40]

Sagredo führt zwei weitere gängige Einwände an. Würde sich die Erde drehen, müsste man die im Osten gelegenen Berge eher hinuntersteigen. Zweitens könnte man vom Grund eines senkrechten Brunnens nur einen kurzen Blick auf einen im Zenit stehenden Stern werfen. Simplicio versteht, dass der sich erste Fall nicht von einer Schiffsreise auf dem Meer unterscheidet. Salviati verweist auf unsere Antipoden, die „wie wir die Füße dem Mittelpunkte der Erde und ihren Kopf dem Himmel zukehren. […] Die Schwere und das Sinken [sei] nichts anderes als ein Streben nach dem Mittelpunkt des Erdballs, das Steigen nichts anderes als ein Sichentfernen von demselben.“ Beim zweiten Einwand sei entscheidend, welchen Teil des Himmels man vom einem tiefen Brunnen aus sehen könne, aber es sei keinerlei Beweis für das geozentrische Modell.[41][A 4]

Salviati weist darauf hin, dass die scheinbare Helligkeit des Mars aufgrund der Änderung des Abstands zwischen Konjunktion und Opposition sechzigfach ansteigen müsse, aber dem Auge nur vier- oder fünfmal so groß erscheine. Bei der Venus müsste sich eine vierzigfache Größe der Scheibe zeigen. Er erklärt, dass die Wahrnehmung der Größe von Himmelskörpern durch den viel größeren Strahlenkranz beeinflusst werde und daher nicht real sei, wie er für die Irradiation mit Hilfe einer Lochblende anhand der Beobachtung des Jupiters und des Sirius beweist. Das Fernrohr zeige die Sichelform der Venus, die vor allem bei der größten Annäherung die Helligkeit reduziert. Ein weiterer Einwand gegen die Bewegung der Erde, nämlich die einzigartige Existenz des Mondes als Begleiter der Erde, wurde durch die Entdeckung der Jupitermonde ausgeräumt, die jedem Jovianer wie der Mond der Erde erscheinen würden.[42]

Kopernikus’ Modell erfasse auf einfache Weise die rechtläufigen und rückläufigen Bewegungen sowie scheinbaren Stillstände der Planeten, die Ptolemäus mit komplizierten Epizyklen beschreiben musste. Salviati erklärt dies anhand eines Diagramms, das die umkehrende Bewegung des Jupiters aus Sicht der Erde darstellt:

Angenommen nun zur Zeit, wo die Erde sich in B befindet, befinde sich Jupiter in b, so wird er uns im Tierkreise in p zu stehen scheinen, wenn man die gerade Linie Bbp zieht. Man denke sich jetzt die Erde von B nach C fortbewegt und gleichzeitig Jupiter von b nach c; Jupiter wird uns dann im Tierkreise nach Q gerückt erscheinen und zwar in rechtläufiger Bewegung nach der Ordnung der Zeichen P, Q. Geht dann die Erde nach D und Jupiter nach d, so wird er scheinbar in den Punkt R des Tierkreises zu stehen kommen, von E aus wird er, nachdem er inzwischen in e angelangt ist, im Punkte S des Tierkreises erscheinen, immer noch in rechtläufiger Bewegung. Wenn aber allmählich die Erde sich mehr in die gerade Richtung zwischen Jupiter und Sonne schiebt, wenn sie etwa in F und Jupiter in f angekommen, so wird er in T bereits begonnen haben, eine scheinbar rückläufige Bewegung im Tierkreise anzunehmen. In der Zeit, wo die Erde den Bogen EF zurückgelegt hat, wird Jupiter zwischen den Punkten S und T verweilt und für uns fast so ausgesehen haben, als stünde er stille und sei stationär geworden.

Dies gelte auch für den Mars, der sich manchmal hinter der Sonnenkugel befindet, oft vor dieser erscheint, um sich dann wieder nach hinten zu bewegen. Auch die inneren Planeten Merkur und Venus, deren Kreisbahnen von der Erde umschlossen werden, durchliefen ähnliche Bewegungen. Salviati verweist auf die von Galilei entdeckten Sonnenflecken, die auf der Sonnenoberfläche entstehen und sich mit der Sonne drehen, und dessen Briefverkehr mit dem Augsburger Historiker Markus Welser und dem Streit mit Christoph Scheiner (der sich anonym als Apelles äußerte). Die Sonne drehe sich einmal in etwa vier Wochen um eine Achse, die gegenüber der Ekliptik geneigt sei. Im geozentrischen Modell sei diese Bewegung der Sonne kompliziert darzustellen, während sie im heliozentrischen einfach sei.[43]

Simplicio zitiert weiter aus dem „Thesenbüchlein“, in dem sich theologische und astronomischen Argumente vermischen. Salviati weigert sich, astronomische Fragen mit der Heiligen Schrift zu beantworten, und fährt fort: Viele Astronomen überschätzten die Größe von Himmelskörpern, weil sie den Helligkeitsfaktor des Strahlenkranzes außer Acht ließen. Nicht einmal Tycho Brahe habe mit seinen präzisen Instrumenten versucht, ihre Größe zu bestimmen. Salviati beschreibt die Methode einer groben Abschätzung, indem er eine Schnur aufhängte, um den Stern zu verdecken, und den Abstand zwischen Auge und Schnur maß. Er sei damit auf einen Durchmesser der Wega von 5 Bogensekunden statt der üblich vermuteten 2 oder 3 Bogenminuten gekommen. Bei Berücksichtigung der Erweiterung der Pupille bei schwachem Licht sei es vielleicht noch zehnmal weniger.[44]

Den Peripatetikern, die Salviati als „ehrfurchtsvolle und demütige Lakaien des Aristoteles“ bezeichnet, ist unvorstellbar, dass einzelne Fixsterne so groß oder größer als die Sonne sein können, so dass Simplicio fragt: „Zu welchem Ende, zu wessen Frommen sind diese gewaltigen Massen da? Dienen sie etwa der Erde, d. h. einem klimperkleinen Pünktchen? Warum in solcher Ferne? Damit sie uns so winzig erscheinen und absolut nicht auf die Erde, einzuwirken vermögen? Zu welchem Zweck jene zwecklos unermessliche Kluft zwischen ihnen und Saturn? Unnütz ist alles das, was nicht durch plausible Gründe gerechtfertigt wird.“ Salviati antwortet, es sei „frevelhaft ist, unsere schwache Vernunft zum Richter zu setzen über die Werke Gottes, alles das im Weltall eitel oder überflüssig zu nennen, was nicht unserem Nutzen dient“.[45]

Während des jährlichen Umlaufs der Erde um die Sonne (orbis magnus) zeige die Erdachse auf verschiedene Punkte mit einer veränderten Meridianhöhe. In der Ebene der Ekliptik sei die Änderung nicht beobachtbar, am besten jedoch bei einem Stern in der Nähe des Himmelspols. Selbst Tycho Brahe habe trotz „seiner peinlichen Genauigkeit“ nur auf wenige Winkelminuten genau messen können. Unter der Annahme einer Entfernung des Sterns von [mindestens] 10.800 Erdbahnhalbmessern[A 5] sei es [bisher] nicht möglich, die Parallaxe einer heliozentrischen Bewegung aus Sicht der Erde nachzuweisen oder zu widerlegen. Man bräuchte dafür viel größere Instrumente, am besten Markierungen in der Landschaft an einer erhöhten Stelle und ein Visier, mit dem man die Höhe eines Stern zwischen zwei Sonnenwenden mit dem Fernrohr verfolgen könne. Das habe noch niemand versucht. Salviati folgert: Wenn man diese Änderung (d. h. stellare Parallaxe) beweisen könne, dann „erlangen wir außer der Gewissheit der jährlich Bewegung auch sichere Kenntnis von Größe und Entfernung selbigen Sterns“. Dies gelte auch unter Berücksichtigung der überlagerten Präzessionsbewegung der Erdachse.[A 6][46]

Salviati beschreibt dann, wie das kopernikanische System die Jahreszeiten und die Ungleichheit der Länge von Tag und Nacht erklärt. Mit einem Diagramm zeigt er die Position der Erde während der beiden Sonnenwenden und der Tag- und Nachtgleichheiten, die sich viel einfacher darstelle als das ptolemäische System. Die Erdachse AB sei konstant mit 23½ Grad gegen die Ekliptik geneigt, so dass die Polkappen im Jahresverlauf unterschiedlich bestrahlt würden und sich die Höhe der Sonne um 47 Grad ändere. Simplicio entgegnet, dass Aristoteles im Gegensatz zu Platon nicht „durch zu eifriges Studium der Geometrie von gesunder Philosophie abgekommen“ sei. Er ziehe Aristoteles’ Axiom vor, dass „einem einfachen Körper von Natur [aus] nur eine einzige einfache Bewegung eignen“ könne. Salviati verweist zur Begründung des Umlaufs der Erde um die Sonne auf die Anziehungskraft eines Magneten, wie sie William Gilbert entdeckte. Vielleicht sei diese Anziehung eine Eigenschaft der inneren Substanz des Erdballs wie bei der Magnetnadel des Kompasses, die immer zum Pol zeige – aber man wisse es nicht.[47]

Vierter Tag

Salviatis Ausführungen am vierten Tag zu den Gezeiten decken sich weitgehend mit Galileis Discorso sul flusso e reflusso del Mare von 1616, jedoch mit Überarbeitungen und Ergänzungen.

Salviati will die Erdbewegung durch die Gezeiten beweisen, da allein das bewegliche Wasser ein direkt auf der Erde beobachtbares Zeugnis dafür liefern könne. Er weist zunächst auf die drei Perioden der Gezeiten hin: täglich, im Allgemeinen mit Intervallen von sechs Stunden des Steigens und sechs weiteren des Fallens; monatlich, anscheinend durch den Mond, der diese Gezeiten erhöht oder verringert; und jährlich, was zu unterschiedlichen Größen bei den Äquinoktien führt. Er betrachtet zunächst die tägliche Bewegung: An manchen Orten steige und falle das Wasser ohne fortschreitende Bewegung; an anderen bewege es sich nach Osten und zurück nach Westen, ohne zu steigen oder zu fallen; an wieder anderen gebe es eine Kombination aus beidem wie in Venedig, wo das Wasser beim Einfließen steige und beim Ausfließen falle. In der Straße von Messina gebe es sehr schnelle Strömungen zwischen Skylla und Charybdis. Im offenen Mittelmeer sei der Höhenunterschied gering, aber die Strömungen seien spürbar.[48]

Simplicio antwortet mit peripatetischen Erklärungen, die sich auf die Tiefe des Meeres und die Herrschaft des Monds über das Wasser berufen. Ein geistlicher Würdenträger habe kürzlich die These geäußert, dass „der Mond durch seine Anziehung einen Wasserhügel aufwerfe, welcher ihm beständig folge“. Wenn der Mond unter dem Horizont stehe, müsse man vermuten, dass auch der gegenüberliegende Punkt des Zodiakus eine solche Anziehung bewirke.[A 7] Simplicio bedenkt, dass die Gezeiten ein für den menschlichen Geist unerforschliches „Wunder“ sein könnten. Salviati schließt aus, dass so gewaltige Mengen Wasser in kurzer Zeit vom Ozean her durch die Straße von Gibraltar fließen können. Könnte also eine ungleichförmige Bewegung der Erde die Störung verursachen? Wenn Barken Süßwasser nach Venedig bringen und sie am Ufer auflaufen, ströme das Wasser nach vorne; wenn sie schneller werden, staue es sich hinten am Heck. Bei mäßigen Verzögerungen oder Beschleunigungen bleibe der Pegel in der Mitte der Barke weitgehend konstant, obwohl das Wasser hin und her ströme.[49]

Salviati erklärt seine Hypothese mit einer zusätzlichen kreisförmigen Bewegung der Erdoberfläche auf ihrer Umlaufbahn (orbis magnus) um die Sonne. Abwechselnd würde diese Bewegung addiert und 12 Stunden später abgezogen, so dass sie zwischen Beschleunigung und Verlangsamung wechsle. Wie das Wasser in der Barke seien die Ozeanbecken auf die gleiche Weise betroffen, insbesondere in Ost-West-Richtung. Als schwerer und flüssiger Körper strebe das Wasser immer die Gleichgewichtslage an und ströme mit einer Schwingungsdauer hin und her, die von der Länge und Tiefe eines Meeresbeckens abhänge. Der primäre Effekt erkläre die Gezeiten nur einmal pro Tag; die Periode von 12 Stunden sei vielleicht im Mittelmeer vorherrschend, während an einigen anderen Orten, wie dem Hellespont und der Ägäis, kürzere und variable Perioden vorkämen. Ein Nord-Süd-Meer wie das Rote Meer habe sehr geringe Höhe der Gezeiten, während die starken Strömungen in der Straße von Messina durch den Staueffekt zwischen zwei Becken verursacht würden.[50]

Simplicio wendet ein, dass diese unterschiedliche Bewegung auch in den Winden zu spüren sein sollte. Salviati weist darauf hin, dass die leichtere und dünne Luft ihre Bewegung nicht so lange aufrechterhält wie Wasser. Das von heftigen Winden aufgewühlte Meer gehe noch lange hin und her, wenn der Wind sich schon längst gelegt habe. Doch verursache die tägliche Erddrehung stetige Winde von Ost nach West über den Ozeanen der tropischen Zone, weil sich die Erde am Äquator mit der höchsten Geschwindigkeit drehe und die Luft daher zurückbliebe.[A 8] Dies sei allen Seeleuten bekannt. Simplicio besteht darauf, dass die Peripatetiker diesen stetigen Wind von Ost nach West damit erklären, dass „die Höhlung der Mondsphäre das Element des Feuers und die gesamte Atmosphäre bis zu den Spitzen der höchsten Berge mit sich reiße“.[51]

Salviati führt seine These über die Verstärkung oder Abschwächung der Gezeiten zu verschiedenen Zeiten des Mondmonats und des Sonnenjahres fort, jedoch „sträube sich seine Vernunft gegen die Annahme“, dass Sonne und Mond für die Höhe der Gezeiten eine Rolle spielten. Er nehme jedoch an, dass der Mond in Konjunktion und Opposition aufgrund der unterschiedlichen Nähe zur Sonne unterschiedliche Geschwindigkeiten aufweisen müsse (so wie weiter entfernte Jupitermonde länger für einen Umlauf bräuchten) und damit „eine Ungleichförmigkeit der jährlichen Bewegung besteht, durch den Mond veranlasst wird und eine monatliche Periode besitzt“. Sogar die Dauer der Erdbewegung um die Sonne sei um neun Tage unterschiedlich für das Winter- und Sommerhalbjahr. Diese Ungleichheit habe man bisher nicht genauer untersucht.[A 9] Dann begründet Salviati eine Ungleichförmigkeit der Erdbewegung am Äquator zwischen Sonnenwende und Äquinoktium, die halbjährlich zur Verstärkung bzw. Abschwächung der Gezeiten am Äquator führe.[A 10] Entgegen der Ansicht eines Mathematikers des Altertums könne der Mond nicht ursächlich für die Gezeiten sein, weil „die Erddrehung zur Mondbewegung gleichgerichtet“ sei.[52]

Sagredo fasst die Untersuchungen der vier Tage zusammen, die drei gewichtige Zeugnisse zu Gunsten des kopernikanischen Systems geliefert hätten.

- das Stillstehen und Rückwärtsgehen der Planeten sowie die wechselnde Entfernung derselben von der Erde,

- die Achsendrehung der Sonne und die Erscheinungen der Sonnenflecken, und

- die Gezeiten des Meeres.

Im Sinne der Auflage der Zensur, die Bewegung der Erde nur als Hypothese zu verbreiten, relativiert Salviati die Aussagen: „Wenn Ihr bei größerer Muße noch einmal meine Ausführungen prüft und dabei auf Schwierigkeiten und Bedenken stoßt, die keine treffende Widerlegung gefunden haben, so entschuldigt meinen Fehler teils mit der Neuheit der Idee, teils mit der schwachen Kraft meines Geistes, teils mit der Größe des Gegenstandes, teils endlich damit, daß ich anderen nicht zumute, noch jemals zugemutet habe, dieser phantastischen Meinung den Beifall zu zollen, welchen ich selbst ihr versage. Ich würde kaum etwas dagegen einzuwenden haben, wenn man sie als nichtige Einbildung, als ungeheuerliches Paradoxon bezeichnete.“ Galileo lässt jedoch Simplicio zugeben, dass ihm „Salviatis Erklärung wohl geistvoller erscheint als alle anderen, die [er] je gehört habe, gleichwohl halte [er] sie nicht für richtig und beweisend“. Dann legt er ihm die von Papst Urban VIII. geforderte Aussage zur „unerschütterlich feststehenden Lehre“ in den Mund: „Kann Gott vermöge seiner unendlichen Macht und Weisheit dem Elemente des Wassers die abwechselnde Bewegung, die wir an ihm beobachten, nicht auch auf andere Weise mitteilen, als indem er das Meeresbecken bewegt? Es wäre eine unzulässige Kühnheit, die göttliche Macht und Weisheit begrenzen und einengen zu wollen in die Schranken einer einzelnen menschlichen Laune.“[53]

Remove ads

Fehlende Argumente und spätere Beweise

Zusammenfassung

Kontext

Die 50 Jahre später von Isaac Newton entdeckten physikalischen Gesetze der Massenträgheit und der Schwerkraft lagen außerhalb Galileis Vorstellungsvermögen, so wie auch Kopernikus und Kepler noch teilweise althergebrachten Vorstellungen und Lehrsätzen der Physik verhaftet blieben.

Galilei nahm das tychonische Modell nie ernst, wie aus seiner Korrespondenz hervorgeht, da er es für einen unzureichenden und physikalisch unbefriedigenden Kompromiss hielt. Ein Grund für das Fehlen von Tychos Modell (trotz zahlreicher Verweise auf Tycho und dessen Werk) kann in Galileis Theorie über die Gezeiten gesucht werden, die den ursprünglichen Titel und die Struktur des Dialogo lieferte. Während das kopernikanische und das tychonische Modell geometrisch gleichwertig sind, unterscheiden sie sich in dynamischer Hinsicht erheblich.

Galilei übergeht die (ihm bekannte) Möglichkeit nicht kreisförmiger Bahnen, die Johannes Kepler im 1609 veröffentlichten Buch Astronomia Nova beschrieb, um u. a. mit den Keplerschen Gesetzen die elliptische Bahn des Mars korrekt zu berechnen.[54][A 11] Keplers These der „Herrschaft des Mondes über das Wasser“ lehnt Galilei als „Kinderei“ ab, weil er sich keine Fernwirkung von Kräften vorstellen konnte (oder wollte). Erst fünfeinhalb Jahrzehnte nach Dialogo veröffentlichte Isaac Newton seine Newtonschen Gesetze und das Gravitationsgesetz, mit dem sich die gegenseitige Anziehung von Körpern und die Keplerschen Gesetze begründen lassen. Dabei verwahrte sich allerdings auch Newton gegen die Unterstellung, er habe damit eine Fernwirkung postuliert. Die Entstehung der Gezeiten begründete er durch die Verformung der Meeresoberfläche aufgrund der Gravitationswirkungen von Sonne und Mond; 150 Jahre später wurde der Effekt mathematisch durch Strömungen und Resonanzen genauer beschrieben.

Erst 1838 gelang Friedrich Wilhelm Bessel der Nachweis der stellaren Parallaxe. Er wählte den Schnellläufer (Stern mit großer jährlicher Eigenbewegung) 61 Cygni aus und konnte die halbjährliche Winkeländerung zu 0,31″ (0,00008 Grad) bestimmen.

1851 lieferte Léon Foucault mit einem räumlichen Pendel einen direkten (und vergleichsweise einfachen) Beweis für die Erdrotation. Schon 1661 hatte Galileis Schüler Vincenzo Viviani den Effekt beobachtet, ihn aber als Störung missdeutet.

Remove ads

Reaktion der Inquisition

Zusammenfassung

Kontext

Der Zensurauflage, das Werk mit einer Schlussrede zugunsten der Hypothese des geozentrischen Systems zu beschließen, meinte Galilei nachzukommen, indem er diese Rede in den Mund des Peripatetikers (ansonsten eher einfältigen) Simplicio legte. Überdies beging er eine Fahrlässigkeit, indem er mit seiner Beweisführung und Überredungskunst die gegenteilige Meinung bevorzugte. Mit seinen überspitzten Bemerkungen gegen die Aristoteliker und damit gegen die von Thomas von Aquin begründete kirchliche Scholastik überspannte Galilei den Bogen aus Sicht von Papst Urban VIII., der als leicht provozierbar galt, und verspielte seine Protektion.[55] Außerdem hatte sich der Papst in der Politik des Dreißigjährigen Krieges in eine zwielichtige Lage manövriert, indem er mit den protestantischen Schweden gegen den katholischen Kaiser agierte. Spanien prangerte ihn durch seinen Botschafter Kardinal Gaspar de Borja y Velasco während des Konsistoriums im März 1632 öffentlich an, dass er gegenüber ketzerischen Strömungen nachlässig sei. Innerkirchlichen Widerstand gegen seine macchiavellistische Politik beantwortete der Papst mit Säuberungen.

Die ersten gedruckten Exemplare des Dialogo erreichten Rom im Mai 1632. Innerhalb weniger Wochen wurde eine Kongregation zur Untersuchung gebildet, warum das Buch überhaupt eine Lizenz zum Druck erhalten hatte. Niccolò Riccardi (1585–1639), der dem Dialogo das vorläufige römische Imprimatur erteilt hatte,[56] behauptete, unter falschen Voraussetzungen zugestimmt zu haben.[A 12] Der Priester Giovanni Ciampoli, ein enger Freund Galileis, habe ihm ein Schreiben des Papstes ausgehändigt, das ihn dazu aufforderte, und implizierte damit, dass Ciampoli es gefälscht habe.[57] Im Juli 1632 wies Riccardi den Inquisitor von Florenz an, die weitere Verbreitung des Dialogo zu verhindern, und ordnete die Beschlagnahme aller gedruckten Exemplare an. Im September 1632 bestellte der Papst Galilei nach Rom ein. Nach Bitte um Aufschub, ärztlichen Attesten und der Quarantäne infolge der Pestepidemie in Oberitalien reiste Galilei erst Ende Januar 1633 in der Sänfte nach Rom.

Der Jesuit Melchior Inchofer behauptete 1633 als Berater der Inquisition in seinem Gutachten Tractatus syllepticus (Zusammenfassende Abhandlung) zum Dialogo, dass die „kopernikanische Lehre eine ärgere Ketzerei als die Leugnung der Unsterblichkeit der Seele und der Schöpfung“ sei.[58]

Im Inquisitionsverfahren wurden Galilei acht Punkte als corpora delicti zur Last gelegt, darunter:[59]

- Das Imprimatur von Rom ohne Befehl und ohne eine Mitteilung davon zu machen auf das Titelblatt gesetzt zu haben.

- Die Vorrede [An den geneigten Leser] mit anderen Buchstaben gesetzt[A 13] und sie getrennt vom Werk selbst nutzlos gemacht zu haben sowie das Heilmittel am Ende in den Mund eines Dummkopfs gesetzt zu haben und an einer Stelle zu bringen, die nur mit Schwierigkeit zu finden ist.

- Im Werk […] von der Hypothese (ex suppositione) abgewichen zu sein, indem er entweder die Beweglichkeit der Erde und den Stillstand der Sonne absolut versichert oder die Argumente, auf denen sie beruhen, als beweiskräftig und notwendig bezeichnet oder die Gegenargumente als unmöglich behandelt.

- Die gegnerischen Autoren und diejenigen, deren sich der Heilige Stuhl bedient, übel behandelt zu haben.

- Zu versichern und falsch zu erklären, dass eine gewisse Gleichheit beim Verständnis geometrischer Dinge zwischen dem menschlichen und dem göttlichen Verstand bestehe.

- Als Argument für die Wahrheit anzugeben, dass Ptolemäer zu Kopernikanern werden und nicht umgekehrt.

Zudem warf man Galilei vor, gegen Bellarmins Ermahnung von 1616 verstoßen zu haben. Galilei berief sich auf eine handschriftliche Bescheinigung Bellarmins vom 16. Mai 1616, dass ihm die Diskussion des kopernikanischen Weltbilds als Hypothese weiterhin gestattet sei. Die Inquisition hielt ihm ein (nicht unterschriebenes) Protokoll vor mit dem Zusatz „noch auf irgendeine Weise zu lehren“ (nec docere et quovis modo) und einen offiziellen Befehl der katholischen Kirche missachtet zu haben, was als Ketzerei gilt.[60]

Am 12. April 1633 wurde Galilei erstmals in Rom unter Verweis auf das Verbot von 1616 wegen dringenden Verdachts auf Ketzerei vernommen.[A 14] Galilei leugnete, das kopernikanische System gelehrt zu haben und verwies auf die Dialogform seines Werkes. Er wurde im Palast des Heiligen Offiziums gefangen genommen und unter Eid zum Schweigen verpflichtet.[61] In der zweiten Anhörung am 30. April gab Galilei zu, in seinem Buch an einigen Stellen zu weit gegangen zu sein. Er bekannte sich „zum Irrtum in eitler Ruhmsucht und reiner Unwissenheit und Unachtsamkeit“ und schlug vor, dem Dialogo noch „ein oder zwei weitere Tage hinzuzufügen, um die zugunsten der besagten falschen Meinung angeführten Argumente wiederaufzunehmen und wirksam zu widerlegen“. Nach diesem Eingeständnis durfte er „unter Berücksichtigung seines schlechten Gesundheitszustands und beschwerlichen Alters“ als Gefangener in die toskanische Botschaft umziehen.[62] Am 10. Mai reichte er seine schriftliche Verteidigung ein, in der darauf bestand, dass ihm 1616 nicht die Diskussion über die kopernikanischen Lehre verboten worden sei und die Zensur ihm 1631 die Veröffentlichung des Dialogo unter Auflagen erlaubt habe. Die in seinem „Buch hier und da verstreuten Verfehlungen habe er nicht listig in verschleierter und unaufrichtiger Absicht aufgenommen“.[63] Im letzten Verhör am 21. Juni 1633 rückt Galilei davon ab, dass er die kopernikanische Meinung für disputwürdig halte, und beugt sich der „Entscheidung [der Obersten Indexkongregation], […] so dass er nun [ohne jeglichen Zwiespalt] die Meinung des Ptolemäus vom Stillstand der Erde für wahrhaftig und unbezweifelbar aufrechthalte“. Die Inquisition belehrt ihn, „die Wahrheit zu sagen, sonst würde man zur Folter schreiten“.[64]

Am 22. Juni 1633 fand der Inquisitionsprozess im Dominikanerkloster der Basilika Santa Maria sopra Minerva statt. Galilei wurde mehrheitlich[A 15] für schuldig befunden mit folgender Begründung:

- „Dass die Sonne im Mittelpunkt der Welt und ohne Bewegung im Raum sei, ist eine philosophisch widersinnige und falsche und formell ketzerische Behauptung, da sie ausdrücklich der Heiligen Schrift widerspricht.“

- „Dass die Erde weder der Mittelpunkt der Welt sei noch still stehe und gar noch eine tägliche Bewegung durchmache, ist gleichfalls eine philosophisch widersinnige und falsche Behauptung, und theologisch betrachtet, ad minus erronea in Fide.“

- Der Verstoß gegen das Gebot der Heiligen Kongregation vom 25. Februar 1616, die „besagte falsche Meinung weder aufrechtzuerhalten, zu verfechten noch auf irgend eine Weise zu lehren“.

- Die Übertretung der auferlegten Gebots durch das in Florenz im Jahr 1632 gedruckte Buch, in dem er „mit verschiedenen Listen […] die falsche Meinung unentschieden und ausdrücklich als vertretbar erscheinen“ lässt.

Die Inquisition verlangte trotz seines Geständnisses und seiner Entschuldigung, dass er „aufrichtigen Herzens und ungeheuchelten Glaubens den Irrtümern und Ketzereien […] abschwört, sie verflucht und verabscheut“. Außerdem ordnete sie das Verbot des Dialogo durch öffentliche Verfügung an. Er wurde zu förmlichem Kerker im Heiligen Offizium verurteilt und dazu, einmal wöchentlich die sieben Bußpsalmen zu beten. Galilei verfasste handschriftlich die Abschwörung (Abjuratio Galilei) und unterzeichnete sie noch am selben Tag.[65][A 16] Am folgenden Tag wurde seine Kerkerstrafe in Hausarrest in Florenz umgewandelt, dem er bis zu seinem Tod im Januar 1642 unterworfen blieb. In einer während des Prozesses nicht angekündigten Aktion wurde die Veröffentlichung aller seiner Werke untersagt, auch derjenigen, die er in Zukunft schreiben würde.

Galilei selbst hielt an seiner Überzeugung fest. Die Behauptung, der zufolge er beim Verlassen des Gerichtssaals gemurmelt haben soll, „Eppur si muove“ (und sie [die Erde] bewegt sich doch), gilt vielfach als nachträgliche Erfindung. Sie wurde schon bald nach seinem Tod verbreitet, wie ein spanisches Gemälde von circa 1643/45 mit diesen Worten zeigt, das 1911 entdeckt wurde.

Außerhalb des Machtbereichs der katholischen Kirche empfanden Vertreter des neuen wissenschaftlichen Denkens Galileis Verurteilung als Ausdruck der päpstlichen Machtpolitik und ergriffen Partei für Kopernikus und Galilei. Der Philologe Matthias Bernegger übersetzte (mit Galileis verdeckter Unterstützung) Dialogo als Systema cosmicum. In quo quatuor dialogis de duobus maximis mundi systematibus, ptolemaico & copernicano ins Lateinische. Dem Werk wurde die lateinische Übersetzung der 1616 verbotenen Thesen von Paolo Foscarini (Epistola circa Pythagoricorum et Copernici opinionem De mobilitate Terrae, et stabilitate Solis: et De novo systemate seu constitutione Mundi) und eine umfangreicher Indexierung hinzugefügt.[66] Die Veröffentlichung erfolgte 1635 durch Elsevier im niederländischen (d. h. calvinistischen) Leiden.

Remove ads

Rezeption

Zusammenfassung

Kontext

Galileis Dialogo trug erheblich zur kopernikanischen Wende bei, zumal die katholische Kirche trotz Verbots die Verbreitung von Galileis Argumenten der bewegten Erde nicht mehr stoppen konnte und das heliozentrische Weltbild in Verbindung mit den Keplerschen Gesetzen weitaus einfachere und genauere Berechnungen der Astronomie erlaubte.

Der Philosoph und Mathematiker René Descartes schrieb 1634 in einem Brief an Marin Mersenne: „Ich finde, dass [Galilei] recht gut über die Bewegung philosophiert, obwohl ich nur sehr wenige der Dinge, die er darüber sagt, für völlig wahr halte; aber soweit ich feststellen konnte, fehlt es ihm mehr dort, wo er den bereits erhaltenen Meinungen folgt, als dort, wo er von ihnen abweicht, mit Ausnahme der Aussage über Ebbe und Flut, die ich für etwas weit hergeholt halte. Ich hatte es in meiner Welt auch mit der Bewegung der Erde erklärt, aber auf eine ganz andere Weise als er. Seine Gründe, die Bewegung der Erde zu beweisen, sind sehr gut, aber mir scheint, dass er sie nicht so ausbreitet, wie es nötig wäre, um zu überzeugen, denn die Abschweifungen, die er dazwischen mischt, sind die Ursache dafür, dass man sich nicht mehr an die ersten erinnert, wenn man die letzten liest.“[67]

Der Lehrer Emil Strauß, Übersetzer des Dialogo in die deutsche Sprache, sah 1891 darin ein „Stück Kulturgeschichte für den Denkprozess der Menschheit“. Die „historisch sehr wertvollen Episoden von scholastischem Gepräge“ trugen bei zum „Verständnis für den bedeutsamen Umschwung in der Geschichte der Wissenschaft, den Galilei in so hervorragender Weise herbeiführen half. […] Wie das Neue schon vor Galilei in Keimen angelegt war, so ist das Alte in ihm und um ihn noch nicht völlig erstorben, er kämpft in sich dagegen an und doch übt es noch Einfluss auf Stoff und Form seiner Untersuchungen.“[68]

Der Wissenschaftshistoriker Charles Gillispie bezeichnete 1960 den „Triumph des großen Werks über den Aristotelismus eher literarisch als wissenschaftlich. In seinem Bestreben, eine mathematische Wissenschaft zu schaffen, die Himmel und Erde in einer einzigen Physik vereint, drängte Galilei trotz aller Schwierigkeiten eifrig vorwärts. […] Wäre er der Logik seines eigenen Gesetzes der fallenden Körper gefolgt, könnte die klassische Physik seinen anstelle Newtons Namen tragen.“ Gillispie vermutet: „Hätte Galilei die kreisförmige Bewegung aufgegeben, hätte er an Keplers Werk gedacht, das er bewunderte, für das er aber keine Zeit fand, hätte er die Trägheit geradlinig machen können. Er hätte Himmel und Erde durch die Schwerkraft vereinen können.“[54]

Der Philosoph Hans Blumenberg schrieb 1965, dass Galileis „polemisches Temperament überall Feindschaften erweckte, insbesondere beim orthodoxen Aristotelismus“. Galilei habe gewusst, dass die „Gezeitentheorie das einzige positive physikalische Argument war, während die ganze physikalische Argumentation des Dialogs der Ausräumung der traditionellen Einwände gegen Kopernikus galt“. Er habe seinen „unglücklichen Lieblingsbeweis“ als „letzte Steigerung der möglichen und zulässigen Beweismittel am vierten Tag“ vorgebracht. „Die [vom Papst geforderte] Allmachtsklausel ließ sich dem Dialog nicht einfach als frommer und tröstlicher Schlussgedanke anfügen, um die Gemüter zu beruhigen und ihren Zwiespalt zu entschärfen, sondern ließ den Aufwand des Ganzen im Lichte grotesker Vergeblichkeit erscheinen.“[69]

Albert Einstein betrachtete Dialogo als „äußerst lebendige und überzeugende Darstellung der damals vorherrschenden Ansichten über die Struktur des Kosmos im Großen. Das im frühen Mittelalter vorherrschende naive Bild der Erde als flache Scheibe, verbunden mit obskuren Vorstellungen über den sternenübersäten Raum und die Bewegungen der Himmelskörper, stellte eine Verschlechterung gegenüber der viel früheren Vorstellungen der Griechen dar.“ Galilei sei nicht nur vom Bestreben beseelt gewesen, die Darstellung der Himmelsbewegungen zu vereinfachen, sondern „das unvoreingenommene und anstrengende Streben nach einem tieferen und konsequenteren Verständnis der physikalischen und astronomischen Tatsachen an die Stelle eines versteinerten und unfruchtbaren Ideensystems zu setzen“. Galileis Leitmotiv sei der „leidenschaftliche Kampf gegen jede Art von Dogma, das auf Autorität beruht. Nur Erfahrung und sorgfältige Überlegung werden von ihm als Kriterien der Wahrheit akzeptiert. […] Abgesehen von seinem bahnbrechenden sachlichen Gehalt, ist es ein geradezu schalkhafter Versuch, das Gebot [der Kirche] scheinbar zu befolgen, sich de facto jedoch darüber hinwegzusetzen.“ Hinsichtlich der Wirkung Galileis auf die moderne Wissenschaft schränkte Einstein ein:[70]

Galilei wendet sich nur dann gegen die deduktiven Methoden von Aristoteles und seinen Anhängern, wenn er deren Prämissen für willkürlich oder unhaltbar hält. […] Galilei macht selbst in erheblichem Maße Gebrauch von der logischen Deduktion. Seine Bemühungen zielen nicht so sehr auf „Faktenwissen“, sondern auf „Verstehen“. Verstehen heißt aber im Wesentlichen, Schlussfolgerungen aus einem bereits akzeptierten logischen System zu ziehen.

Der Physiker Gerhard Harig wies 1965 darauf hin, dass das Werk treffender den Titel Dialog über die beiden hauptsächlichsten Systeme der Naturforschung, das aristotelisch-scholastische und das mathematisch-experimentelle tragen könnte. Mit der Verurteilung Galileis konnte die katholische Kirche den wissenschaftlichen Fortschritt in Europa nicht aufhalten; für Italien bedeutete sie jedoch das „Ende einer glänzenden Zeit wissenschaftlicher und künstlerischer Blüte“. Mit dem Dialogo habe Galilei als „hervorragender Wissenschaftler und kühner revolutionärer Denker […] die Grundzüge einer neuen Naturwissenschaft entwickelt, die es dem Menschen gestattet, die Natur zu beherrschen und zu verändern, indem er ihre Gesetze erkennt und anwendet“.[71]

Die Herausgeberin Anna Mudry hob 1987 die „Anschaulichkeit, Bezüge zu Alltagserfahrungen und zum alltäglichen Sprachgebrauch“ hervor. „Ironie, Spott, Sarkasmus […] zeigen den in seiner kopernikanischen Überzeugung souveränen Galilei“, doch breche immer wieder Polemik durch. Galilei habe dank der „Kopplung von Anschaulichkeit des nachprüfbaren Experiments und seiner verständlichen, plausiblen Verallgemeinerung gewissermaßen Schallmauern des Begriffsvermögens jener Zeit durchbrochen“.[72]

Der Wissenschaftshistoriker Stillman Drake beschrieb 1999 die Leistung Galileis: „Bis zu seiner Zeit war die Wissenschaft die Magd der Philosophie gewesen und diese wiederum die Magd der Theologie. Es ging ihm darum, die Naturwissenschaft von ihrer Knechtung durch die Philosophie zu befreien, die allzu lange das Hindernis für ihre Brauchbarkeit und ihren Fortschritt gewesen war.“[73]

Remove ads

Literatur

Zusammenfassung

Kontext

Schriften

In der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung:

- Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Batista Landini, Florenz Februar 1632 (italienisch, 516 S., archive.org [PDF; 45,5 MB; abgerufen am 3. Mai 2025]).

- Galileo Galilei: Systema cosmicum. In quo quatuor dialogis de duobus maximis mundi systematibus, ptolemaico & copernicano. Elsevier, Leiden 1635 (Latein, 536 S., archive.org [PDF; 53,3 MB; abgerufen am 3. Mai 2025] italienisch: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Florenz. Übersetzt von Matthias Bernegger).

- Galileo Galilei: I dialoghi di Galileo Galilei sui massimi sistemi tolemaico e copernicano. Hrsg.: Francesco Vigo. Livorno 1874 (italienisch, archive.org [PDF; abgerufen am 3. Mai 2025] mit einem Vorwort von Amerigo Seghieri).

- Galileo Galilei: Opere di Galileo Galilei in quattro tomi. In: Opere di Galileo Galilei. Band 4. Manfrè, Padua 1744 (italienisch, archive.org [PDF; 45,7 MB; abgerufen am 19. Mai 2025] inkl. Urteilsspruch der Inquisition und Abschwörung Galileis).

- Galileo Galilei: Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme, das ptolemäische und das kopernikanische. B. G. Teubner, Leipzig 1891 (682 S., archive.org [PDF; 48,5 MB] italienisch: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico, e copernicano. 1632. Übersetzt von Emil Strauß).

Galileo Galilei: Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme, das ptolemäische und das kopernikanische. hansebooks, Norderstedt 2017, ISBN 978-3-7411-1771-8 (676 S., Nachdruck der Ausgabe von 1891). - Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Rizzoli, Mailand 1959 (italienisch, 324 S., archive.org [PDF; 19,7 MB; abgerufen am 3. Mai 2025] mit einem Vorwort von Ferdinando Flora).

Auszüge des Dialogo in der deutschen Übersetzung von Emil Strauß sind enthalten in Hans Blumenberg, Siderius Nuncius, und Anna Mudry, Galilei.

Biografien

In der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung:

- Hans Blumenberg: Sidereus Nuncius. Nachrichten von neuen Sternen (= Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. Band 337). Suhrkamp, Frankfurt 1980, ISBN 3-518-27937-8 (Erstausgabe: 1965).

- Gerhard Harig: Galileis „Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme“ – alte und neue Wissenschaft im Widerstreit. In: Anna Mudry (Hrsg.): Galileo Galilei. Schriften, Briefe, Dokumente. Band 2. Ruetten & Loening, Berlin 1965, ISBN 3-352-00122-7, S. 247–287.

- Stillman Drake: Galileo Studies. University of Michigan Press, Ann Arbor 1970, ISBN 0-472-08283-3 (englisch, archive.org).

- Anna Mudry: Galileo Galilei. Schriften, Briefe, Dokumente. Ruetten & Loening, Berlin 1987, ISBN 3-352-00122-7 (2 Bände).

- Michael Sharratt: Galileo: Decisive Innovator. Cambridge University Press, Cambridge 1994, ISBN 0-521-56671-1 (englisch).

- Stillman Drake: Galilei (= Meisterdenker). Herder, Freiburg 1999, ISBN 3-926642-38-6.

- Christopher M. Linton: From Eudoxus to Einstein – A History of Mathematical Astronomy. Cambridge University Press, Cambridge 2004, ISBN 978-0-521-82750-8 (englisch).

Remove ads

Weblinks

Commons: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikiquote: Dialogue Concerning the Two Chief World Systems – Zitate (englisch)

- Galileo Galilei – Revolutionär der Wissenschaft. (Streaming; Dauer 14:30) Terra X, 12. September 2021, abgerufen am 16. Juni 2025.

- Franziska Konitzer, Karl Urban: Heliozentrisch: Wie wir unseren Platz im Kosmos fanden. (Audio) 8. November 2024, abgerufen am 16. Mai 2025 (zu Galilei ab ca. 27:00).

Remove ads

Siehe auch

- Discorsi e dimostrazioni matematiche (Galileis letztes Werk, 1638)

- Armillarsphäre (mittelalterliches Messgerät der Astrometrie)

- Das Leben des Galilei (Theaterstück von Bertolt Brecht, 1939)

- Evangelista Torricelli (Assistent und Nachfolger Galileis als Hofmathematiker in Florenz)

- Geschichte der Astronomie

- Neuplatonismus (als Vorläufer des Aristotelismus im Mittelalter)

Einzelnachweise

Anmerkungen

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads