Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Markgrafschaft Baden-Durlach

deutsches Fürstentum (1515-1771) Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Markgrafschaft Baden-Durlach war ein frühneuzeitliches Territorium des Heiligen Römischen Reiches. Sie entstand 1535 zusammen mit der Markgrafschaft Baden-Baden durch Erbteilung aus der Markgrafschaft Baden und bestand bis 1771.

Remove ads

Territorium

Die Markgrafschaft Baden-Durlach umfasste ein Gebiet am mittleren Oberrhein um die Städte Pforzheim und Durlach, die Markgrafschaft Hachberg um Emmendingen und ein als Markgräflerland bezeichnetes Gebiet am südlichen Oberrhein zwischen Müllheim und Lörrach.

Im Detail sind die territorialen Bestandteile nachfolgend aufgeführt:[1]

Untere Markgrafschaft (ca. 3/7 der Gesamtfläche)[2]

- untere Markgrafschaft Baden-Durlach

- Oberamt Pforzheim

- Amt Stein/Langensteinbach

- Oberamt Durlach

- Oberamt Karlsruhe (frühere Ämter Mühlburg, Staffort und Graben)

- die eingezogenen Lehen Rhodt unter Rietburg in der Pfalz und Münzesheim im Kraichgau

Obere Markgrafschaft (ca. 4/7 der Gesamtfläche)

- Oberamt Hochberg

- Markgrafschaft Hachberg

- Herrschaft Prechtal (Kondominium mit dem Haus Fürstenberg)

- Markgräflerland

- Herrschaft Badenweiler (auch Oberamt Badenweiler)

- Oberamt Rötteln (ca. 450 km²)

- Landgrafschaft Sausenberg

- Herrschaft Rötteln.

Remove ads

Geschichte

1535 entstanden aus der Markgrafschaft Baden durch Erbteilung die Markgrafschaften Baden-Baden und Baden-Durlach. Markgraf Karl II. führte 1556 die Reformation ein und verlegte 1565 die Residenz von Pforzheim nach Durlach in die Karlsburg.

Ab 1594 übte Baden-Durlach im Rahmen der oberbadischen Okkupation die Zwangsverwaltung in Baden-Baden aus. Sie endete 1622, nachdem Markgraf Georg Friedrich in der Schlacht bei Wimpfen unterlegen war. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurden Pforzheim und Durlach niedergebrannt.

Markgraf Karl Wilhelm baute ab 1715 sein neues Schloss in der freien Ebene; die um das Schloss entstehende Stadt wurde später Karlsruhe genannt.

Markgraf Karl Friedrich erbte 1771 die Markgrafschaft Baden-Baden, die zusammen mit Baden-Durlach wieder in der Markgrafschaft Baden aufging.

Die Sommerresidenz des Markgrafen von Baden-Durlach war der Markgräflerhof in Basel. Dort besaßen die Markgrafen weitere Liegenschaften.

Remove ads

Wappen

Das Wappen unterlag im Lauf der Zeit Veränderungen. Hier wird das Wappen beschrieben, das auch auf dem Siegel des Markgrafen Karl II. abgebildet ist.

Im Mittelschild befindet sich der rote badische Schrägbalken auf goldenem Grund. Im ersten Feld ist der gekrönte rote Löwe der Landgrafschaft Sausenberg abgebildet. Das zweite Feld zeigt den Flügel der Herrschaft Üsenberg und das dritte einen Pfahl mit drei Sparren, das Wappen der Herrschaft Badenweiler. Im vierten Feld findet sich schließlich der rote Löwe der Herrschaft Rötteln.

Der Wappenschild ist umgeben von fünf Helmen. Auf dem mittleren sind die badischen Steinbockhörner zu sehen. Daneben befinden sich Helme mit dem sausenbergischen Löwen und mit dem Mannesrumpf, der den Flügel des üsenbergischen Wappens trägt. Auf der linken Seite des Bildes ist ein Helm mit einem Jünglingsrumpf zu sehen, der den Pfahl des Badenweiler Wappens trägt, und rechts eine Bischofsmütze, die die Schirmvogtei der Herrschaft Rötteln über mehrere Klöster symbolisiert.[3]

Militärwesen

Die Markgrafschaft hatte entsprechend der Reichsmatrikel einen Beitrag zu den Reichstruppen, d. h. zum Kontingent des schwäbischen Reichskreises zu leisten. Neben dem für die Kreistruppen gehaltenen stehenden Heer bauten die Markgrafen zusätzlich sogenannte Haustruppen – eine Leibgarde – auf.

1770 hatte die Markgrafschaft insgesamt (Kreis- und Haustruppen) 807 Soldaten in Dienst, die die vier Kompanien eines Grenadier-Bataillons, eine Füsilier-Abteilung und eine Dragoner-Kompanie bildeten.[4]

Die größte Streitmacht in der Geschichte Baden-Durlachs stellte Markgraf Georg Friedrich 1622 auf. Er zog mit 15 000 Mann – großenteils angeworbene Söldnertruppen – in die Schlacht bei Wimpfen.

Remove ads

Rechtspflege

Das Badische Landrecht von 1622 wurde auf Initiative von Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durlach für die während der oberbadischen Okkupation zeitweise vereinigten Markgrafschaften Baden-Durlach und Baden-Baden entworfen und erstmals 1622 gedruckt.[5]

Kalender

In der Markgrafschaft galt – wie im ganzen Reich bis 1582 – der Julianische Kalender. Während jedoch die Markgrafschaft Baden-Baden 1582[6] die Umstellung auf den Gregorianischen Kalender vornahm[7] – dem 4. Oktober 1582 folgte sogleich der 15. Oktober 1582 – behielt Baden-Durlach wie alle evangelischen Reichsstände den Julianischen Kalender, da man in Zeiten des Religionskonflikts ja nicht einfach einer Bulle des Papstes Folge leisten wollte.

Das Corpus Evangelicorum im Reichstag verständigte sich erst 1699 auf eine Annäherung an den Gregorianischen Kalender, den sogenannten verbesserten Julianischen Kalender.[8] Die Einführung in Baden-Durlach erfolgte um 1700; dem 18. Februar folgte sogleich der 1. März 1700.[9] In den Kirchenbüchern der Markgrafschaft sind demnach keine Eintragungen für den 19. bis 28. Februar 1700 zu finden.

Remove ads

Religion

Zusammenfassung

Kontext

Wie das gesamte deutsche Reich war die Markgrafschaft zu Beginn seine Existenz römisch-katholisch. Markgraf Karl II. erließ per 1. Juni 1556 eine neue Kirchenordnung nach württembergischem (d. h. lutherischem) Muster und führte damit die Reformation in seinen Landen ein.

Obwohl seine beiden ältesten Söhne sich vom Luthertum abwandten (Ernst Friedrich konvertierte 1599 zum Calvinismus und Jakob 1590 zum Katholizismus) blieb Baden-Durlach mit kurzen regionalen Unterbrechungen lutherisch, da der dritte Sohn, Georg Friedrich lutherisch blieb, seine Brüder überlebte und das Land wieder vereinigte.

Der Markgraf war auch jeweils das Oberhaupt der evangelischen Landeskirche. Die tatsächliche Verwaltung der Kirche wurde durch einen Kirchenrat geleitet. Für das Oberland und das Unterland war jeweils ein Generalsuperintendent eingesetzt, der die Diözesen beaufsichtigte, die von einem Spezialsuperintendenten geleitet wurden.[10] Diese wiederum kontrollierten die Pfarreien. Die einheitliche Auslegung der Glaubensgrundsätze wurde durch regelmäßige Kirchenvisitationen sichergestellt.

Remove ads

Kultur

Zusammenfassung

Kontext

Dialekt

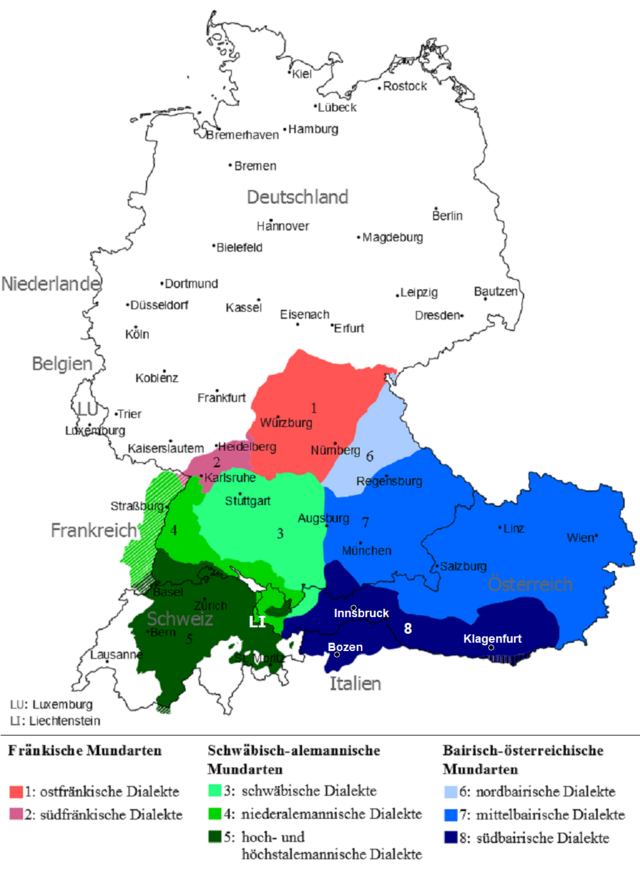

Auch sprachlich stellen die Gebietsteile der Markgrafschaft keine Einheit dar. In der Landgrafschaft Sausenberg und den Herrschaften Badenweiler und Rötteln (südlich von Freiburg) werden hochalemannische Mundarten gesprochen. In der Markgrafschaft Hachberg (um Emmendingen) wird eine niederalemannische Mundart gesprochen und in der unteren Markgrafschaft (Karlsruhe-Pforzheim) ein südfränkischer Dialekt.

Hochschulen

Die Markgrafschaft hatte nie eine Universität. Gleichwohl war das Niveau der höchsten Schule, des 1583 gestifteten gymnasium illustre in Karlsruhe, zeitweise auf dem von Universitäten. Ursprünglich diente die Institution hauptsächlich der Ausbildung linientreuer Pfarrer zur Absicherung der Reformation. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wollte man die Landeskinder möglichst spät an Universitäten außerhalb des Heimatlandes schicken, um das Geld im Land zu halten. Die Schule nahm 1586 den Unterricht in Durlach auf und wurde dann 1724 von Markgraf Karl Wilhelm nach Karlsruhe verlegt.[11]

Musik und Theater

Bereits 1662 wird von einer Hofkapelle des Markgrafen berichtet. Kapellmeister waren: Enoch Blinzig (1707 bis 1708), Giuseppe Beniventi (1712 bis 1718), Johann Philipp Käfer (1718 bis 1722), Johann Melchior Molter (1722 bis 1733 und 1743 bis 1765), Giacinto Schiatti (1765 bis 1776).

Remove ads

Die regierenden Markgrafen

Zusammenfassung

Kontext

Von 1577 bis 1584 und von 1738 bis 1746 gab es vormundschaftliche Regierungen; diese Regenten sind in der nachfolgenden Aufstellung nicht gesondert dargestellt, sondern nur im Text erwähnt.

Remove ads

Literatur

- Armin Kohnle: Kleine Geschichte der Markgrafschaft Baden. G. Braun Buchverlag, Karlsruhe 2007, ISBN 978-3-7650-8346-4

- Karl Stiefel: Baden 1648–1952, Karlsruhe 1979, 2 Bände

- Hans Rott: Kunst und Künstler am Baden-Durlacher Hof bis zur Gründung Karlsruhes, Karlsruhe: Müller 1917

- Eberhard Gothein: Die badischen Markgrafschaften im 16. Jahrhundert, Heidelberg 1910 (Digitalisat im Internet Archive)

Beschreibung des Zustandes der Markgrafschaft beim Regierungsantritt von Markgraf Karl Friedrich:

- C.W.F.L. Freiherr von Drais: Geschichte der Regierung und Bildung von Baden unter Carl Friedrich vor der Revolutionszeit – Erster Band. C.F. Müller’sche Hofbuchhandlung, Carlsruhe 1816 (Digitalisat in der Google-Buchsuche)

- Johann Christian Sachs: Einleitung in die Geschichte der Marggravschaft und des marggrävlichen altfürstlichen Hauses Baden:

- Vierter Theil, Carlsruhe 1770 in der Google-Buchsuche

- Fünfter Theil, Carlsruhe 1773 in der Google-Buchsuche

Remove ads

Weblinks

Commons: Baden-Durlach – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikisource: Baden – Quellen und Volltexte

- Wolfgang Hug: Baden (D). In: Historisches Lexikon der Schweiz.

- Markgrafschaft Baden-Durlach ( vom 6. April 2018 im Internet Archive) auf der Homepage der evangelischen Landeskirche

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads