Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Max Frey (Maler, 1874)

deutscher Landschafts- und Figurenmaler, Grafiker und Illustrator Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

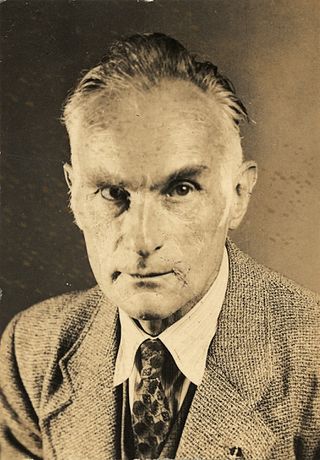

Max Frey (* 16. April 1874 in Mühlburg bei Karlsruhe; † 11. März 1944 in Bad Harzburg; vollständiger Name: Max Adolf Peter Frey) war ein deutscher Landschafts- und Figurenmaler, Grafiker und Illustrator.

Frey war ab 1907 zunächst Lehrer und ab 1910 Professor an der Dresdner Akademie für Kunstgewerbe. Sein künstlerisches Werk der 1920er- und 30er-Jahre weist Elemente des Symbolismus und der Neuen Sachlichkeit mit surrealistischen Anklängen des Magischen Realismus auf.

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Max Frey wurde 1874 in Mühlburg bei Karlsruhe geboren. Sein Vater war der Kaufmann Heinrich Frey, seine Mutter hieß Luise Frey. Max Frey lebte bis 1904 in Karlsruhe. Er besuchte zuerst die Kunstgewerbeschule in Karlsruhe und war dann vorübergehend als Theatermaler in Berlin und Mannheim tätig. 1893 und von 1895 bis 1903[1] war er als Student an der Kunst-Akademie Karlsruhe bei Ferdinand Keller, Gustav Schönleber und Leopold von Kalckreuth eingeschrieben.

Um 1899 war Frey Mitglied der Karlsruher Kunstgenossenschaft[2][3] und der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft.[2][4] Nachweisbar ist ebenfalls die Mitgliedschaft in dem am 25. April 1896 gegründeten Karlsruher Künstlerbund.[5] Der Karlsruher Künstlerbund verfügte ab 1897 mit der Kunstdruckerei Künstlerbund Karlsruhe (KKK) über eine eigene Kunstdruckerei, in der neben Lithographien der Bundmitglieder auch grafisch gestaltete Reklame-Drucksachen aller Art für Industrie und Handel hergestellt wurden.[6]

Am 24. Mai 1904 heiratete Max Frey in Karlsruhe Anna Luise Ottilie Fanni Ellstaetter, geboren in Karlsruhe am 8. Februar 1884, Tochter des Fabrikanten und Inhabers der „Glacé-Lederfabrik Mühlburg“ Rudolf Ellstaetter und seiner zweiten Ehefrau Bertha, geborene Mayer. In dieser Ehe ist die Geburt einer Tochter Isolde (Jeldi) Frey im Jahr 1920 nachgewiesen.[7]

Von 1904 bis 1905 lebte Max Frey als Maler in Frankfurt am Main. Ab 1906 war er in Dresden wohnhaft.[8][9] Sein Arbeitsraum lag an der Eliasstraße 34 (heute Güntzstraße), in dem von William Lossow und Hermann Viehweger von 1901 bis 1908 neu erbauten Gebäude, das ab 1906 von der Dresdner Akademie für Kunstgewerbe als neuer Sitz genutzt wurde.[10] William Lossow amtierte ab 1906 auch als Direktor der Akademie für Kunstgewerbe.

1907 erhielt Max Frey einen Lehrauftrag an der Dresdner Akademie für Kunstgewerbe.[Anm. 1] Er führte die neu eröffnete Klasse für „grafisches Kunstgewerbe“ an der allgemeinen Schülerinnenabteilung.[11][Anm. 2] Frauen wurden erst seit 1907 an der „Königlichen Kunstgewerbeschule in Dresden“ zum Studium zugelassen.[Anm. 3] Zu den ersten Schülerinnen[12] dieser neu geschaffenen Abteilung gehörten von 1907 bis 1911 u. a. Margarete Wendt und Margarete Kühn, die 1915 das Unternehmen Wendt & Kühn gründeten. 1910 wurde Frey zusammen mit Erich Kleinhempel zum Professor ernannt.[13] 1915 wurde die allgemeine Schülerinnenabteilung unter dem neuen Direktor Karl Groß aufgehoben und fortan Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet.[14] Frey unterrichtete Landschaftsmalerei, Grafik und Kunstgewerbe. Zu seinen Schülern zählten u. a. Willy Wolff, Margarete Kühn[11], Elisabeth Ahnert, Margarete Naumann[12], Annemarie von Jakimow-Kruse, die Grafiker Kurt Hilscher[15] und Dore Mönkemeyer-Corty, die später als Tänzerin und Choreografin bekanntgewordene Gertrud Leistikow[16], Hans Grundig, Herbert Aschmann, Hans Theo Richter, Alfred Hesse, Werner Hofmann und Oscar Cahén[17].

In Dresden wurde Max Frey Mitglied des Dresdner Kunstgewerbevereins[18][Anm. 4] und der Dresdner Kunstgenossenschaft. Max Frey gestaltete das Plakat zur 1. Fachausstellung des Dresdner Kunstgewerbevereins im Jahr 1908. Max Frey wurde 1910 Mitglied im Deutschen Künstlerbund.[19][20] Er war Gründungsmitglied der um 1910 entstandenen Künstlergruppe Grün-Weiß. Die Gruppe Grün-Weiß präsentierte als fortschrittliche Gruppierung innerhalb der Dresdner Kunstgenossenschaft ihre Werke ab dem 29. Oktober 1910 im Kunstsalon Emil Richter. Max Frey gestaltete das Plakat zur Ausstellung. Im Februar 1914 stellte Max Frey als Mitglied der von Johann Walter-Kurau gegründeten Dresdner Künstlergruppe 1913 in der Galerie Ernst Arnold aus.[21][22] Im Jahr 1926 fand in der Galerie Remmler in Leipzig eine Sonderausstellung von Max Frey zusammen mit Georg Siebert statt. Von Frey wurden dabei 29 Werke gezeigt.[23]

Aus dem Jahr 1912 ist ein Bericht über eine Reise von Max Frey nach Holland erhalten.[24] Für das Jahr 1913 ist ein Aufenthalt auf der Ostseeinsel Vilm bekannt.[25][26]

Max Frey wurde im Ersten Weltkrieg einberufen. In der Zeit des Nationalsozialismus war er Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste. Das Dresdner Adressbuch verzeichnet ihn letztmalig 1937 als Kunstmaler und Professor an der Akademie für Kunstgewerbe mit der Wohnadresse Reicker Straße 38 und Arbeitsräumen in der Eliasstraße 34. Im August 1937 zog er nach Bad Harzburg. Am 24. Dezember 1938 wurde seine erste Ehe geschieden. Am 17. Februar 1939 heiratete er in Braunschweig seine ehemalige Schülerin Editha von Frobel.[Anm. 5] Am 29. April 1940 wurde sein Sohn Volker geboren. Max Frey verbrachte seine letzten Lebensjahre mit seiner Familie in Bad Harzburg, wo er am 11. März 1944 starb. Am 17. März 1944 erschien im Harzer Tageblatt ein Nachruf auf Max Frey.[27] Die Beisetzung fand am 22. März 1944 in Dresden auf dem Urnenhain Tolkewitz statt.[28][29] Editha Frey starb im Jahr 1956. Volker Frey starb im Jahr 2012 in Helmstedt.

Remove ads

Künstlerisches Schaffen

Zusammenfassung

Kontext

Das Werk von Max Frey verbindet symbolistische Tendenzen mit Elementen der Neuen Sachlichkeit in der Ausprägung des Magischen Realismus. Die grafischen Arbeiten sind vom Jugendstil beeinflusst.

Seine frühen Werke sind vorwiegend Landschaftsbilder, wobei nicht einfach die realistische Wiedergabe der Landschaft im Zentrum stand, sondern oftmals die Weiterentwicklung von Lichteffekten romantischer und manchmal märchenhafter Prägung, z. B. in den Gemälden „Die Überfahrt Venezia-Chioggia“ 1903, „Abend am Fluss“ 1905, „Morgennebel“ 1911, „Flucht nach Ägypten“ 1911, „Der Allerhalter“ 1912 und „Wolken“ 1921.

In den 1920er- und 1930er-Jahren wurde Freys Werk zunehmend symbolhafter und enthält Elemente des Magischen Realismus. Es erscheinen allerlei phantastische Wasser- und Fabelwesen, z. B. in den Gemälden „Meerestiefe“ 1926, „Träumender“ 1930, „Wandervögel“, „Wassergrund“ 1931, „Tier und Mensch“ 1931, „Fliegende Jägerinnen“ 1932 und „Da unten aber...“ 1942. Frey schuf in den 1920er-Jahren auch mehrfach Bilder mit exotischen Motiven: „im Wunderwald“ 1925, „Jagd der Prinzessin“ 1926, „Urwaldprinzessin“ 1928 und „Centaurin“ 1928. Von diesen Motiven wurden auch Lithographien und Kunstdrucke angefertigt.

Einordnung

Die grafischen Arbeiten zeigen Max Frey als vom Jugendstil geprägten Vertreter der Reformkunst. In Parallele zum Werk des etwas älteren Hans Thoma können die oft grotesk überzeichneten, realistischen, religiösen Darstellungen, die vor allem in der Mitte der 1930er-Jahre in den Gemälden von Max Frey auftauchen, heute nicht mehr überzeugen. Freys künstlerischer Beitrag und die Besonderheit seines Werkes bestehen vor allem in der Verbindung von Elementen des Symbolismus und des Magischen Realismus. Der Magische Realismus gilt neben dem Verismus und Klassizismus als dritte Strömung mit surrealistischen Anklängen innerhalb der neuen gegenständlichen Malerei der Weimarer Republik mit Vertretern wie Franz Radziwill, Franz Lenk, Ewald Schönberg oder Franz Sedlacek.

Die Werke aus Freys phantastischer Spätphase wurden selten in Ausstellungen der damaligen Zeit präsentiert. In der Nachkriegszeit geriet das Werk Freys in Vergessenheit. Phantastische, surrealistische und dem Magischen Realismus verpflichtete Tendenzen bilden eine für Dresden bis heute wenig beachtete, aber dennoch wesentliche Richtung der Neuen Sachlichkeit.[30] Freys Werk fußt dabei in der Tradition der phantastischen und visionären Kunst des 19. Jahrhunderts, die sich als Strömung innerhalb der Romantik als Evasion aus der unmittelbaren Wirklichkeit in imaginäre und mythische Bereiche gebildet hatte. Zur phantastischen und visionären Kunst des 19. Jahrhunderts zählen unter anderem Werke von Arnold Böcklin, William Blake und Gustave Moreau.[31]

Ausstellungen (Auswahl)

Bilder von Max Frey wurden bis Ende der 1920er-Jahre in zahlreichen Ausstellungen gezeigt. Frey nahm regelmäßig an den Gemeinschaftsausstellungen der Dresdner Kunstgenossenschaft teil:

- 1896: Karlsruhe, Ausstellung des Kunstvereins, gezeigt: Herbst.[32]

- 1898: Münchener Jahres-Ausstellung im königlichen Glaspalast, gezeigt: Frühlingsnacht, Öl. Die Mühle, Öl.

- 1899: Münchener Jahres-Ausstellung im königlichen Glaspalast, gezeigt: Auf Regen folgt Sonnenschein, Öl. Vorfrühling, Öl.

- 1899: Deutsche Kunstausstellung Dresden, gezeigt: An der Brücke. Abend auf der Messe. Messe.

- 1900: Münchener Jahres-Ausstellung im königlichen Glaspalast, gezeigt: An der Brücke, Öl. Stiller Winkel, Öl.

- 1901: Badischer Kunstverein[33], gezeigt: Abenddämmerung, Vorfrühling

- 1901: Große Berliner Kunstausstellung, gezeigt: Ein altes Nest. Wintertag. Frühling im Walde.

- 1902: Nassauischer Kunstverein Wiesbaden, gezeigt: Waldbach.[34]

- 1902: Heidelberger Kunstverein, gezeigt: Bach im Winter. Vorfrühling.[35]

- 1902: Karlsruhe, Jubiläumskunstausstellung zur Feier des 50-jährigen Regierungsjubiläums des Großherzoges Friedrich von Baden, gezeigt: Blick auf Durlach.

- 1902: Düsseldorf, Deutsch-Nationale Kunst-Ausstellung, gezeigt: An der Brücke. Ein altes Nest.

- 1902: Münchener Jahres-Ausstellung im königlichen Glaspalast, gezeigt: Frühling im Walde, Öl. Frühlingstag, Öl. Ruine, Öl. Durlach Gärtnerei, Öl. Markdorf, Öl.

- 1903: Münchener Jahres-Ausstellung im königlichen Glaspalast, gezeigt: Überfahrt Venezia-Chioggia, Öl. Marktplatz in Besigheim, Öl. Blick auf Durlach, Öl. Sonniger Tag, Tempera.

- 1904: Kunstsalon Banger, Taunusstraße 6, Wiesbaden, „1. Frühjahrs-Elite-Ausstellung: 60 Werke Karlsruher Künstler“.[36]

- 1904: Münchener Jahres-Ausstellung im königlichen Glaspalast, gezeigt: Kirche in Seefelden, Öl. Überlingen, Öl.

- 1904: Heidelberger Kunstverein, gezeigt: Herbsttag. Gewitterabend. Winterabend.[37]

- 1904: Wien, 31. Jahres-Ausstellung im Künstlerhaus, gezeigt: Marktplatz in Besigheim, Öl.

- 1905: Wien, 32. Jahres-Ausstellung im Künstlerhaus, gezeigt: Frühlingstag, Öl.

- 1905: Jena, Thüringer Ausstellungsverein bildender Künstler, gezeigt: Dächer im Regen, Aquarell. Abend am Kaiserplatz.[38]

- 1906: Köln, Deutsche Kunstausstellung gezeigt: Im Januar, Öl.

- 1906: Karlsruhe, Jubiläumsausstellung, gezeigt: Im Frühjahr, Öl. Hochwasser, Öl.

- 1906: Leipziger Kunstverein.

- 1906: Heidelberger Kunstverein, gezeigt 10 Ölgemälde.[39]

- 1907: Frankfurt am Main, Schneiders Kunstsalon.[40]

- 1907: Württembergischer Kunstverein Stuttgart.[41]

- 1908: Dresden, Kunstsalon Emil Richter, Ausstellung mit Fotografien von Ernst Müller, Gemälden von Arnold Böcklin[Anm. 6][42], Max Frey, Johann Walter-Kurau, Louisa Ellen Perman (1854–1921), Onorato Carlandi (1848–1939), Hans Thoma und Franz von Stuck.[43]

- 1909: Dresden, Erste Kunstausstellung im Künstlerhaus, gezeigt: Quelle. Im Zwielicht.

- 1910: Baden-Baden, Deutsche Kunstausstellung, gezeigt: Sommertag. Vorfrühling.

- 1910: Ausstellung der Gruppe Grün-Weiß in Dresden, gezeigt: Dächer (Amsterdam). Windmühle. Weiden im Vorfrühling. Sonniger Herbstmorgen. Rosen und Reiter. Jahrmarkt. Kapuziner.

- 1911: Große Aquarell-Ausstellung Dresden, gezeigt: Vorstadtgarten im Schnee

- 1911: Kunstverein Hamburg, Kollektivausstellung des Ortsvereins Dresden der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft

- 1911: Kunstausstellung Dresdner Kunstgenossenschaft, gezeigt: Sommertag.[44]

- 1911: Karlsruhe, Badischer Kunstverein, zum 60. Geburtstag von Prof. Schönleber, gezeigt: Die Flucht nach Ägypten. Aus Lekkerkerk. Windmühle. Abend nach dem Regen.

- 1911: Große Berliner Kunstausstellung, gezeigt: Die Flucht nach Ägypten.

- 1912: Dresden, Große Kunstausstellung, gezeigt: Abend nach dem Regen (Windmühle), Öl. Windmühle, Holzschnitt. Flucht nach Ägypten, Öl. Sonntagmorgen (Brücke), Öl. Der Allerhalter, Öl.[45]

- 1913: Große Aquarell-Ausstellung Dresden, gezeigt: Aus Lekkerkerk.

- 1914: Dresdner Künstlergruppe 1913. Ausstellung von Gemälden, Graphik, Zeichnungen und plastischen Werken, Galerie Ernst Arnold, Schloßstraße 34, Dresden.[21][22] gezeigt: Siegfried. Ruhe auf der Flucht. Lebensabend. Gerokstraße im Winter. Gerokstraße im Frühjahr. Osternothafen. Werft an der Elbe. Sommertag. Bäume auf der Wiese. Abend am Schillerplatz. Markt in Oger. An der Oger.

- 1914: Aachen, Museums-Verein, Wanderausstellung der Dresdener Kunstgenossenschaft.[46]

- 1914: Große Berliner Kunstausstellung, gezeigt: Frühlingsmorgen, Aquarell. Die blaue Fahne, Aquarell. Im Nebel, Aquarell.

- 1914: Kunstsalon Aktuaryus, Taunusstraße 6, Wiesbaden, gezeigt: Der Allerhalter, Sonntagmorgen, Abend nach dem Regen, Weiden im Vorfrühling, Mondnacht in Wetzlar, Herbstmorgen, Salzgasse im Schnee, Nach dem Gewitter, Altes Tor im Gemmrigheim, Blick auf Durlach, Klatschweiber.[47][48][49]

- 1915: Baden-Baden, Deutsche Kunstausstellung.

- 1916: 2. Ausstellung Dresdner Künstler die im Heeresdienste stehen, Galerie Ernst Arnold, Schloßstraße 34, Dresden, gezeigt: Müde.[50][51]

- 1916: Kunstausstellung Dresdner Kunstgenossenschaft, gezeigt: Mühe, Öl.

- 1918: Dresden, Kunsthandlung Max Sinz.[52]

- 1918: Ausstellung in der Commetersche Kunsthandlung, Hamburg. Gemälde von Fritz Friedrichs, Friedrich Schaper, Max Frey, Georg M. Meinzolt (1863–1948), Paul Horst-Schulze und Grafik von Emil Nolde.[53]

- 1920: Kunstausstellung Dresdner Kunstgenossenschaft, gezeigt: Frühlingsmorgen. Frühlingszauber. Wolken.

- 1921: Chemnitz, Galerie Gerstenberger[54]

- 1921: Kunstausstellung Dresdner Kunstgenossenschaft, gezeigt: Über Felder, Öl. Arbeitspause, Öl. Wolken, Öl.

- 1922: Kunstausstellung Dresdner Kunstgenossenschaft, gezeigt: Kurze Rast.

- 1922: Dresden, Kunsthandlung Max Sinz, Prager Straße 38.[55]

- 1923: Kunstausstellung Dresdner Kunstgenossenschaft, gezeigt: Aprilwetter, Öl.

- 1923: Karlsruhe: Große Deutsche Kunstausstellung für freie und angewandte Kunst, gezeigt: Frühlingszauber.

- 1925: Kunstausstellung Dresdner Kunstgenossenschaft, gezeigt: Wunderwald.

- 1926: Dresden, Kunsthandlung Max Sinz, Prager Straße 38, gezeigt u. a.: Liebesglück. Liebesfrühling. Papagena. Amor im Park. Paradies. Die Jagd.[56]

- 1926: Leipzig, „Sonder-Ausstellung von Prof. Max Frey“, Galerie Remmler, gezeigt: Ein Lied. Ich gratuliere. Amor. Glückwünsche. Jagd der Prinzessin. Abend im Park. Faust und Erdgeist. Am Markt. Heimwärts. Seifenblasen. Frühlingsahnen. Sonne. Auf der Flucht. Ein Menschenpaar. Papageno. Vor dem Städtchen. Ausblick. Marias Traum. Der Angler. Hinaus ins Freie. Mittag. Entführung. Morgen. Der Landdoktor. Lang, lang ist's her. Aufziehendes Gewitter. Auf der Flucht. Der Wunderwald. Centaurin.

- 1927: Kunstausstellung Dresdner Kunstgenossenschaft, gezeigt: Gegen Dummheit kämpfen Menschen nicht vergebens, Öl. Ein Menschenpaar, Öl. Madonna, Öl. Traumlandschaft, Öl.[57]

- 1928: Kunstausstellung Dresdner Kunstgenossenschaft, gezeigt: Urwaldprinzessin.[58]

- 1933: Die Kunst dem Volke, Dresden, gezeigt: Prinzessin. Harfe. Madonna. Märchen. Ritter Georg. Madonna in den Bergen. Werden und Vergehen. Sorgenmann. Poseidon. Der große Fisch. Flucht.

- 1942: Braunschweiger Kunstausstellung im Herzog Anton Ulrich-Museum, gezeigt: Der Schäfer, Öl. Am Bergabhang, Öl. Sommer, Öl.[59]

- 1943: Winter-Kunstausstellung im Goslarer Museum (Stadtmuseum), gezeigt: Gemälde und Aquarelle.[60][61]

- 1943: Braunschweiger Kunstausstellung im Herzog-Anton-Ulrich-Museum, gezeigt: Da unten aber, Öl.

Remove ads

Auszeichnungen

- Preisträger im Wettbewerb für ein Werbeplakat der Stadt Heidelberg für die historischen Kostümfeste, die vom 30. Juni – 5. Juli 1913 im Heidelberger Schlosshof zum dreihundertjährigen Jubiläum der Vermählung von Elisabeth Stuart mit Friedrich V. von der Pfalz stattfanden.[62][63] Von den preisgekrönten Plakaten wurden auch Ansichtskarten und Reklamemarken[Anm. 7] hergestellt.

- Preisträger im Wettbewerb der Dresdner Kunstgenossenschaft für das Kunstausstellungs-Plakat 1921.[64]

Werke

Zusammenfassung

Kontext

Gemälde von Max Frey befinden sich in der Galerie Neue Meister bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ein Selbstporträt, das Max Frey als Till Eulenspiegel zeigt, befindet sich im Besitz des Till-Eulenspiegel-Museums Schöppenstedt. Das Gemälde „Träumender“ befindet sich im Besitz der Jack Daulton Collection in Los Altos Hills.[65] Im Dresdner Kupferstich-Kabinett[66] und in der Wolfsonian Florida International University[67] befindet sich je ein Exemplar des Plakates zur Jubiläums-Ausstellung für Kunst- und Kunstgewerbe in Karlsruhe 1906, welches in der Kunstdruckerei Künstlerbund Karlsruhe hergestellt wurde. Das Plakat zum Städtischen Vierortbad in Karlsruhe sowie eine Zeichnung mit demselben Motiv, befinden sich im Besitz des Stadtarchivs Karlsruhe.

Um 1908 wurde von der Wurzener Teppich- und Velours-Fabriken A. G. ein Smyrnateppich nach einem Entwurf von Max Frey produziert.[68] In der vom Dresdner Kunstgewerbeverein 1911 herausgegebenen Publikation „Dresdner Kunstgewerbe“ sind mehrere von Max Frey entworfene kunsthandwerkliche Arbeiten abgebildet: ein von der Beleuchtungkörperfabrik K.A. Seifert in Mügeln bei Dresden hergestellter Deckenleuchter, Silberschmuck ausgeführt durch den Dresdner Juwelier und Goldschmied Hermann Ehrenlechner[Anm. 8], ein von der Pianofortemanufaktur Carl Rönisch gefertigtes Pianino, sowie eine vom Jugendstil geprägte Buffetuhr.[69] Max Frey gestaltete auch die mit „M.F.“ signierte Grafik des Titelblatts dieser Publikation. Max Frey gestaltete Illustrationen für die Zeitschrift Jugend[70], für die Wochenschrift für Schwarzweiss-Kunst und Dichtung Licht und Schatten[71] und für Bücher[72][73][74]. Er entwarf Grafiken für Postkarten und Plakate.

Max Frey wird irrtümlicherweise manchmal als Illustrator des Buches „Die schönsten Erzählungen aus Tausendundeine Nacht“[75] angegeben.[76][77] Das Buch erschien 1947 in der Erstauflage im Carl Ueberreuter Verlag in Wien. Die Farbtafeln sind mit „MF 46“ signiert und stammen von Max Frey aus Wien (1902–1955) und nicht von Max Frey aus Dresden (1874–1944).

Grafische Arbeiten (Auswahl)

- Ex Libris

- Max Frey, Ex Libris Dr. med. W. Weber

- Ex Libris Max Frey, Eigenblatt

- Ex Libris für Walther Berblinger

- Ex Libris für Karl Schröter

- Max Frey, Ex Libris Dr. Hans Licht

- Max Frey, Ex Libris Karl Stief

- Ex Libris Max Frey, Eigenblatt

- Ex Libris für Friede und Karl Schröter

- Ex Libris für seine Frau Anna Luise Ottilie Fanni „Lotte“ Frey

- Ex Libris Max Frey, Eigenblatt

- Plakate

- Plakat für das Städtische Vierortbad in Karlsruhe, um 1900

- Entwurf für ein Plakat für die Stadt Ludwigsburg, 1906

- Plakat zur Jubiläums-Ausstellung für Kunst und Kunstgewerbe in Karlsruhe, 1906

- Plakat zur 1. Fachausstellung des Dresdner Kunstgewerbevereins, 1908[78]

- Plakat zur Ausstellung der Gruppe Grün-Weiß, 1910

- Postkarten

- Postkarte, Karlstraße-Moningerecke in Karlsruhe, um 1900

- Postkarte, Hoftheater in Karlsruhe, um 1900

- Postkarte, Friedrichsplatz Karlsruhe, um 1900

- Postkarte, Jubiläums-Kunst-Ausstellung Karlsruhe 1902

- Postkarte, Gruß vom Dresdner Margarittentag, 1911

- Propaganda-Postkarte zum Ersten Weltkrieg, 1914

- Postkarte/Autograph an Felix Pfeifer (Vorderseite), 1920

- Postkarte/Autograph an Felix Pfeifer (Rückseite), 1920

Gemälde (Auswahl)

Remove ads

Anmerkungen

- Im Oktober 1906 wurden drei Stellen für die im Januar 1907 im Neubau der Königlichen Kunstgewerbeschule neu eingerichtete allgemeine Schülerinnenabteilung ausgeschrieben: „Für die im Winter neu einzurichtende Schülerinnen Abteilung der Kgl. Kunstgewerbeschule werden Lehrkräfte für weibliche Handarbeiten, malerische Abteilung (erwünscht Praxis für keramisches Malen) und kunstgewerbliches Entwerfen gesucht.“ Siehe: Dekorative Kunst. Beilage. X. Jahrgang, 1, Oktober. Bruckmann, München 1906, S. VII. Eingestellt wurden Erich Kleinhempel für das allgemeine Kunstgewerbe, Max Frey für die grafische Klasse und Margarete Junge für die Textilfachklasse. Johannes Türk unterrichtete Aktzeichnen in allen drei Klassen.

- Der Unterricht umfasste wöchentlich 24 Stunden in „praktischen Aufgaben wie Plakate, Buchausstattung, Buchzeichen, Kalender, Zeitungsklischees, Versuche in Linoleumschnitt und Steinzeichnungen (Holzschnitt und Radierung) mit gleichzeitigem Druck“. Siehe: Abteilung 18. Königliche Kunstgewerbeschule zu Dresden. In: IV. Internationaler Kongress für Kunstunterricht, Zeichnen und angewandte Kunst. Dresden 1912. Führer durch die Ausstellung. 4. bis 25. August. Verlag und Buchdruckerei der Wilhelm und Bertha von Baenschstiftung, Dresden 1912, S. 41 (Digitalisat).

- Während an der „Königlichen Kunstgewerbeschule in Dresden“ Frauen seit 1907 zugelassen wurden, blieb ihnen das Studium an der Kunstakademie in Dresden bis zum Wintersemester 1919/20 verwehrt.

- Max Frey ist in der Ausgabe vom 4. April 1913 der Dresdner Neueste Nachrichten als Schriftführer des Kunstgewerbevereins vermerkt. Vorsitzender des Kunstgewerbevereins war zu dieser Zeit William Lossow. Stellvertretender Vorsitzender war Karl Groß, einer der führenden Vertreter der modernen Reformbewegung.

- Foto von Editha Frey.

- Von Arnold Böcklin wurde in der Ausstellung 1908 im Kunstsalon Emil Richter unter anderem das heute verschollene Gemälde „Dichtung und Malerei“ gezeigt. Das Gemälde existierte in zwei Versionen: Die Version I von 1881 befand sich bis 1945 im Besitz des Städtischen Museums Chemnitz und wurde 1945 zerstört (Rolf Andree: Arnold Böcklin. Die Gemälde. Hrsg.: Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (= Œuvrekataloge Schweizer Künstler. Nr. 6). 2., ergänzte und überarbeitete Auflage. Friedrich Reinhardt Verlag und Hirmer Verlag, Basel und München 1998, 365.). Die Version II von 1881/1882 (s. fotografische Abbildung) befand sich um die Jahrhundertwende in Privatbesitz und danach bis 1945 im Besitz des Schlesischen Museums der Bildenden Künste und gilt heute als verschollen (Rolf Andree: Arnold Böcklin. Die Gemälde. Hrsg.: Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (= Œuvrekataloge Schweizer Künstler. Nr. 6). 2., ergänzte und überarbeitete Auflage. Friedrich Reinhardt Verlag und Hirmer Verlag, Basel und München 1998, 366.).

- Abbildung der von Max Frey entworfenen Reklamemarke für Heidelberg, ca. 1913.

- Der Goldschmied Hermann Ehrenlechner ließ sich 1902 auf Veranlassung von Karl Groß in Dresden nieder. Ehrenlechner war Mitglied des Deutschen Werkbunds und des Dresdner Kunstgewerbevereins. Er arbeitete teilweise nach Entwürfen von Karl Groß, Richard Riemerschmid und hier von Max Frey.

- Frey, Max: Korrespondenz mit Josef August Beringer. Drei Briefe 1912–1915. Enth.: Werkverzeichnis 1901-1915. In: Nachlass Josef August Beringers. Generallandesarchiv Karlsruhe (Nachweis – von Max Frey rot gekennzeichnetes Werk: „Die rot angestrichenen halte ich Selbst für die gelungensten.“).

- Die Oper Doktor Faust von Ferruccio Busoni wurde am 21. Mai 1925 in der Semperoper unter der Leitung von Fritz Busch in Dresden uraufgeführt: Chronik der Semperoper. 1925 Doktor Faust. Uraufführung. Rundfunkschätze. Dresdner und Leipziger Sternstunden aus Oper und Konzert. Abgerufen am 2. Februar 2016.

- Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart stand in den 1920er-Jahren im Standard-Repertoire der Dresdner Staatskapelle und wurde wiederholt aufgeführt, so z. B. auch am 21. Januar 1925 mit Meta Seinemeyer in der Rolle der Pamina. Dresdner Opernchronik 1922–1933. Rundfunkschätze. Dresdner und Leipziger Sternstunden aus Oper und Konzert. Abgerufen am 2. Februar 2016.

- Die Oper Otello von Giuseppe Verdi wurde am 26. April 1925 in der Semperoper unter der Leitung von Fritz Busch mit Meta Seinemeyer als Desdemona und Tino Pattiera als Othello in Dresden aufgeführt. Von der Aufführung ist eine historische Tonaufnahme erhalten: Chronik der Semperoper. 1925 Othello. Rundfunkschätze. Dresdner und Leipziger Sternstunden aus Oper und Konzert. Abgerufen am 2. Februar 2016.

- Die Oper Die ägyptische Helena von Richard Strauss wurde am 6. Juni 1928 in der Semperoper in der ersten Fassung in Dresden uraufgeführt. Das Bild stellt möglicherweise eine Szene aus der Oper dar.

- Das Bild „Drachen – Jungfrau – Ritter“ illustriert eine Szene aus dem Versepos „Der rasende Roland“ von Ludovico Ariosto. Dieses Motiv wurde in der Kunstgeschichte mehrfach behandelt, so unter anderem vom französischen Maler Jean-Auguste-Dominique Ingres in „Roger befreit Angelika“ und von Arnold Böcklin in „Angelika, von einem Drachen bewacht“ (siehe Umsetzung von 1873 und Umsetzung von 1879/80).

- Das 1892 erschienene Buch Im Ballon. Fahrten des Kapitän Spelterini von Jakob Christoph Heer weist eine dem Bild „Annodazumal“ (1938) von Max Frey ähnliche Deckelillustration der Lithographischen Kunstanstalt Frey & Conrad Zürich auf, welche Eduard Spelterini in typischer Pose auf dem Rand des Korbes stehend zeigt. Eduard Spelterini war als Luftfahrtpionier und Ballonkapitän bereits vor der Jahrhundertwende bekannt und reiste mit seinem Ballon bis Mitte der 1920er Jahre in ganz Europa umher.

- „Das Auge sieht den Himmel offen“ ist eine Verszeile aus dem „Lied von der Glocke“ von Friedrich Schiller, welches in der damaligen Zeit zum Kanon der deutschen Literatur gehörte.

- Das Zitat „Da unten aber ist’s fürchterlich“ stammt aus Friedrich Schillers Ballade „Der Taucher“.

Remove ads

Literatur

- S. Elizabeth: The Art of Fantasy. A visual sourcebook of all that is unreal. Quarto, London 2023, ISBN 978-0-7112-7995-7, S. 40 (englisch).

- Holger Schlegel: Die vergessene Welt des Malers Max Frey. In: Goslarsche Zeitung. Ausgabe Bad Harzburg, Braunlage. 231. Jahrgang, 171, 25. Juli. Verlag Karl Krause, Goslar 2015, S. 18 (goslarsche.de).

- Birgit Dalbajewa (Hrsg.): Neue Sachlichkeit in Dresden. Sandstein Verlag, Dresden 2011, ISBN 978-3-942422-57-4, S. 70, 242, 290, 317.

- Ulrich Bischoff, Dagmar Sommer (Hrsg.): Galerie neue Meister Dresden : Illustriertes Bestandesverzeichnis. Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Illustrierter Katalog in zwei Bänden. Band 2. Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2010, ISBN 978-3-86560-737-9, S. 106.

- Museum der Universität Breslau (Hrsg.): Meisterwerke des europäischen Exlibris am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert in den Sammlungen der Universitätsbibliothek Wrocław : Ausstellungskatalog. Breslau 2006, S. 46–47 (bibliotekacyfrowa.pl).

- Gernot Klatte: Frey, Max. In: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL). Band 44, Saur, München u. a. 2005, ISBN 3-598-22784-1, S. 521.

- Hans. F. Schweers: Gemälde in deutschen Museen : Katalog der ausgestellten und depotgelagerten Werke. 3. aktual. und erw. Aufl., München K. G. Saur 2002, Band 1, S. 598.

- Christiane Friese: Plakatkunst 1880–1935. Klett-Cotta, Stuttgart 1994, S. 8, 200, Abb. 170.

- Leo Müllfahrt: Frey, Max. In: Kleines Lexikon Karlsruher Maler. Badenia, Karlsruhe 1987, ISBN 3-7617-0250-7, S. 157.

- Bezirksverband Bildender Künstler Karlsruhe: Um 1900 : das alte Karlsruher Künstlerhaus : 19.3.–26.4.1987, Künstlerhaus-Galerie. Karlsruhe 1987, S. 151, Abb. 20, Abb. 26.

- Angela Hopf, Andreas Hopf (Hrsg.): Akt Exlibris. Mahnert-Lueg, München 1986, ISBN 3-922170-57-9.

- Frey, Max Adolf Peter. In: Klaus Popitz (Hrsg.): Das frühe Plakat in Europa und den USA. Ein Bestandeskatalog. Deutschland. Band 3. Gebr. Mann Verlag, Berlin 1980, ISBN 3-7861-1133-2, S. 84.

- Angela Hopf, Andreas Hopf (Hrsg.): Eulen Ex Libris. Ullstein, Frankfurt 1980, ISBN 3-548-20110-5.

- Joachim Busse: Internationales Handbuch aller Maler und Bildhauer des 19. Jahrhunderts: Busse-Verzeichnis. Verlag Busse Kunst Dokumentation, Wiesbaden 1977, ISBN 3-9800062-0-4, S. 435.

- Emmanuel Bénézit: Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays. Band 4. Gründ, Paris 1976, ISBN 2-7000-0152-4, S. 522.

- Frey, Max. In: Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Band 2: E–J. E. A. Seemann, Leipzig 1955, S. 157 (Textarchiv – Internet Archive – Leseprobe).

- Der Sorgenmann. In: Velhagen & Klasings Monatshefte. Jg. 48, Dezember. Velhagen & Klasing, Berlin 1933, S. 682–684.

- Frey, Max Adolf Peter. In: Willy Oskar Dreßler (Hrsg.): Dresslers Kunsthandbuch. Band 2. Verlag Carl Curtius, Berlin 1930, S. 272.

- Hermann Alexander Müller, Hans Wolfgang Singer: Frey, Max Adolf Peter. In: Allgemeines Künstlerlexikon : Leben und Werke der berühmtesten bildenden Künstler. 6. Band, Zweiter Nachtrag. Rütten & Luenning, Frankfurt am Main 1922, S. 101 (Textarchiv – Internet Archive).

- Hermann Alexander Müller, Hans Wolfgang Singer: Frey, Max. In: Allgemeines Künstlerlexikon : Leben und Werke der berühmtesten bildenden Künstler. 5. Band, Nachtrag. Rütten & Luenning, Frankfurt am Main 1921, S. 97 (Textarchiv – Internet Archive).

- Joseph August Beringer: Frey, Max. In: Ulrich Thieme (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 12: Fiori–Fyt. E. A. Seemann, Leipzig 1916, S. 442 (Textarchiv – Internet Archive).

- Joseph August Beringer: Badische Malerei im neunzehnten Jahrhundert. Karlsruhe 1913, S. 128–129.

- Max Frey: Korrespondenz mit Josef August Beringer. Drei Briefe 1912–1915. Enth.: Werkverzeichnis 1901–1915. In: Generallandesarchiv Karlsruhe (Hrsg.): Nachlass Josef August Beringers. (landesarchiv-bw.de).

- Frey, Max Adolf Peter. In: Friedrich Jansa (Hrsg.): Deutsche Bildende Künstler in Wort und Bild. Verlag von Friedrich Jansa, Leipzig 1912, S. 169.

- Walter von Zur Westen: Allerlei Exlibris. In: Ex libris, Buchkunst und angewandte Graphik. 19. Jahrgang, 4, Dezember. Druck von O. Holten, Berlin 1909, S. 129.

- Studio-Talk. In: The international studio. John Lane Company, New York 1903/1904, Volume 21, S. 174 (Digitalisat), Ill. S. 172 (Digitalisat)

Remove ads

Weblinks

Commons: Max Frey – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Gernot Klatte: Frey, Max Adolf Peter. In: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (Hrsg.): Sächsische Biografie.

- Frey, Max. In: Malerlexikon. Insula Rugia e. V., abgerufen am 3. Juni 2020.

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads