Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

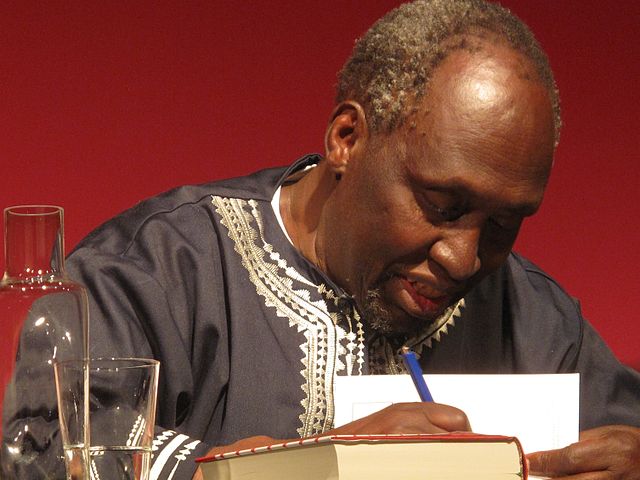

Ngũgĩ wa Thiong’o

kenianischer Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Ngũgĩ wa Thiong’o (Aussprache auf Kikuyu: , * 5. Januar 1938 in Kamiriithu, Limuru, Kenia; † 28. Mai 2025[1] in Buford, Georgia, Vereinigte Staaten) war ein kenianischer Schriftsteller und Kulturwissenschaftler. Er schrieb zunächst auf Englisch, seit 1977 aber in seiner Erstsprache Kikuyu, die vom gleichnamigen Volk gesprochen wird. Ngũgĩ galt als einer der bedeutendsten Schriftsteller Ostafrikas.[2] Sein literarisches Werk, das rund sechs Jahrzehnte umspannt, dokumentierte vor allem Kenias Wandel von einer Kolonie zu einer Demokratie.[3] Ngũgĩ lehrte Vergleichende Literaturwissenschaft unter anderem an der Yale University, an der New York University und an der University of California, Irvine.

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Jugend und Studium

Ngũgĩs Familie wurde wegen des Mau-Mau-Aufstands gefangen genommen, sein Stiefbruder starb und seine Mutter wurde gefoltert. Sein Bruder Gitogo wurde während des Mau-Mau-Aufstands von einem britischen Soldaten erschossen, weil er einen Befehl nicht gehört hatte – Gitogo war taub.[3] Als er die englischsprachige Missionsschule Alliance High School im Ort Kikuyu besuchte, wurde er ein gläubiger Christ. Danach studierte er an der Makerere-Universität in Uganda und an der University of Leeds im Vereinigten Königreich. Während einer Konferenz an der Makerere-Universität hatte er sein Manuskript dem nigerianischen Autor Chinua Achebe gezeigt, der es an seinen britischen Verlag weiterleitete.[3] Dort veröffentlichte er 1964 seinen ersten Roman Weep Not, Child, der von einem Jungen vor dem Hintergrund des Mau-Mau-Aufstands handelt. Es handelte sich dabei um den ersten englischsprachigen Roman eines Afrikaners, der in Ostafrika erschien und ein wichtiger Bestandteil des antikolonialen Widerstands wurde.[4]

Lehrtätigkeiten

Ngũgĩ unterrichtete an der Universität Nairobi am Fachbereich für Englisch, an der Yale University, an der University of Massachusetts Amherst, an der New York University und war darüber hinaus Professor der vergleichenden Literaturwissenschaft an der University of California, Irvine. 1989 erhielt er eine Professur in den Vereinigten Staaten, nachdem er auch als Gastprofessor in Bayreuth und als Filmstudent in Stockholm tätig gewesen war.[4] Nach jahrzehntelangem Exil kehrte er 2004 erstmals wieder nach Kenia zurück, wo ihm tausende Menschen einen enthusiastischen Empfang bereiteten.[3]

Standpunkte und politische Verfolgung

Der Autor verstand sich als antikolonialer Schriftsteller. Vor diesem Hintergrund publizierte er seit 1978 in seiner Muttersprache, dem Kikuyu (auch Gikuyu genannt). Alle Werke wurden ins Englische und in zahlreiche andere Sprachen übersetzt. Populär machten ihn nicht nur die aufklärerischen Themen, sondern auch sein Widerstand gegen die britische Kolonialpolitik und die spätere postkoloniale Herrschaft der Regierung von Daniel arap Moi sowie sein Bezug auf traditionelle afrikanische Theater- und Erzählkunst. Ngũgĩ verstand Englisch als Mittel und Ausdruck eines anhaltenden politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und linguistischen Kolonialismus und Imperialismus.[5] Sein radikales Konzept der „Dekolonisierung des Denkens“ forderte die Befreiung von kolonialer Sprache und Leitkultur, die Afrikaner auch nach der Unabhängigkeit innerlich unterdrückten.[4]

In seinen kulturkritischen Essay-Sammelbänden Decolonising the Mind und Moving the Centre findet sich eine Auswahl von Vorträgen und Artikeln, die grundlegend seine postkoloniale Kritik und seine kulturwissenschaftlichen Thesen verdeutlichen:

„I believe that my writing in Gikuyu language, a Kenyan language, an African language, is part and parcel of the anti-imperialist struggles of Kenyan and African peoples. In schools and universities our Kenyan languages – that is the languages of the many nationalities which make up Kenya – were associated with negative qualities of backwardness, underdevelopment, humiliation and punishment. We who went through that school system were meant to graduate with a hatred of the people and the culture and the values of the language of our daily humilation and punishment. I do not want to see Kenyan children growing up in that imperialist-imposed tradition of contempt for the tools of communication developed by their communities and their history. I want them to transcend colonial alienation.“

– Ngũgĩ wa Thiong’o: Decolonising the Mind. The Politics of Language in African Literature. London 1986, S. 32.

(deutsch)

„Ich glaube, dass mein Schreiben in der Kikuyu-Sprache, einer kenyanischen Sprache, einer afrikanischen Sprache, fester Bestandteil des antiimperialistischen Kampfes der Völker Kenyas und Afrikas ist. In Schulen und Universitäten wurden unsere Sprachen – die vielen Sprachen, die das Wesen Kenyas ausmachen – mit negativen Eigenschaften von Rückständigkeit, Unterentwicklung, Demütigung und Bestrafung besetzt. Von uns, die wir dieses Schulsystem durchlaufen haben, wurde erwartet, dass wir bei unserem Studienabschluss mit Hass auf diese Menschen und ihre Kultur blicken, dass wir die Kultur und die Werte unserer täglichen Erniedrigung und Züchtigung verinnerlicht haben würden. Ich will nicht zusehen müssen, wie kenyanische Kinder mit dieser vom Imperialismus aufgezwungenen Tradition der Verachtung der Kommunikationswerkzeuge aufwachsen, die ihre Gemeinschaft und ihre Geschichte entwickelt hat. Ich will, dass sie die koloniale Entfremdung überwinden.“

Das Theaterstück Ich heirate dich, wann ich will (Ngaahika Ndeenda) war Anlass für das Regime unter Präsident Jomo Kenyatta, ihn 1977 zu foltern und im Kamithi-Hochsicherheitsgefängnis in Nairobi ohne Prozess zu inhaftieren. Seine Bücher und Theaterstücke wurden von der Moi-Regierung verboten. Im Jahr 1982, während eines Aufenthalts in London, erfuhr Ngũgĩ, dass bei einer Rückkehr nach Kenia ein Anschlag auf sein Leben geplant war, woraufhin er in ein freiwilliges Exil ging, das 22 Jahre dauerte.[3] Nur mit Schwierigkeiten fand er Anfang der 1980er Jahre in England politisches Asyl. 2004 besuchte er nach dem Regierungswechsel zur „Regenbogenkoalition“ unter Präsident Mwai Kibaki erstmals wieder Kenia, reiste aber nach einem Überfall mit unbekannter Täterschaft in seinem Apartment auf sich und seine Frau, die vergewaltigt wurde, wieder zurück in die Vereinigten Staaten.[6] Ngũgĩ bezeichnete diesen Angriff als politisch motiviert.[3]

Später in seinem Leben kämpfte Ngũgĩ mit gesundheitlichen Problemen; er überlebte Prostatakrebs, erlitt eine dreifache Herzbypass-Operation im Jahr 2019 und litt zuletzt an Nierenversagen.[3]

Remove ads

Werk

Zusammenfassung

Kontext

Romane

Sein Roman Weep Not, Child wurde 1964 veröffentlicht und machte ihn weltweit bekannt. In den frühen 1970er Jahren galt Ngũgĩ bereits als einer der herausragenden zeitgenössischen Autoren Afrikas.[3] Es folgten The River Between (1965), A Grain of Wheat (1967) und Petals of Blood (1977). Devil on the Cross (1980) schrieb er während seiner Gefangenschaft auf Toilettenpapier. Es wurde sein erster Roman auf Kikuyu. Die folgenden zwei Romane, Matigari (1986) und Wizard of the Crow (2006), wurden ebenfalls zuerst auf Kikuyu geschrieben. Seine späteren Werke fanden außerhalb Kenias trotz Übersetzung ins Englische wenig Resonanz, obwohl ihm viele Kritiker den Literaturnobelpreis zugedacht hatten.[4]

Werke in Übersetzung

- Weep Not, Child, (Roman) 1964.

- Übersetzung: Abschied von der Nacht. Aus dem Englischen von Klaus Schultz. Verlag Volk und Welt, Berlin 1969.

- The River Between, (Roman) 1965.

- Übersetzung: Der Fluß dazwischen. Aus dem Englischen von Karl Heinrich. Verlag Neues Leben, Berlin 1970.

- Übersetzung: Der Fluß dazwischen. Aus dem Englischen von Anita Jörges. Weismann Verlag, München 1984.

- A Grain of Wheat, (Roman) 1967.

- Übersetzung: Preis der Wahrheit. Roman. Aus dem Englischen von Klaus Schultz. Verlag Volk und Welt, Berlin 1971.

- Übersetzung: Freiheit mit gesenktem Kopf. Roman. Aus dem Englischen von Klaus Schultz. Walter Verlag, Olten, Freiburg im Breisgau 1979.

- Secret Lives, and Other Stories, (Erzählungen) 1975.

- Übersetzung: Verborgene Schicksale. Kurzgeschichten. Aus dem Englischen von Ruth Krenn. Verlag Volk und Welt, Berlin 1977.

- Übersetzung: Verborgene Schicksale. Erzählungen. Aus dem Englischen von Dagmar Heusler und Ruth Krenn. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1982.

- Petals of blood, (Roman) 1977.

- Übersetzung: Land der flammenden Blüten. Roman. Aus dem Englischen von Josef Zimmering. Verlag Volk und Welt, Berlin 1980.

- Übersetzung: Verbrannte Blüten. Roman. Aus dem Englischen von Susanne Koehler. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1982.

- Neuauflage: Verbrannte Blüten. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2011, ISBN 978-3-7795-0349-1.[2]

- Devil on the cross, (Kikuyu: Caitaani mũtharaba-inĩ,[5] Roman) 1980.

- Übersetzung: Der gekreuzigte Teufel. Roman. Aus dem Englischen von Susanne Koehler. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988.

- Detained. A Writer’s Prison Diary, 1981.

- Übersetzung: Kaltgestellt. Gefängnistagebuch. Aus dem Englischen von Susanne Koehler. Trickster Verlag, München 1991.

- Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature, 1986.

- Übersetzung: Dekolonisierung des Denkens – Essays über afrikanische Sprachen in der Literatur. Aus dem Englischen von Thomas Brückner. Unrast Verlag, Münster 2017, ISBN 978-3-89771-235-5.

- Matigari, (Roman) 1989.

- Übersetzung: Matigari. Roman. Aus dem Englischen von Susanne Koehler. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1991.

- Moving the Centre: The Struggle for Cultural Freedom, 1993.

- Übersetzung: Moving the centre: Essays über die Befreiung afrikanischer Kulturen. Aus dem Englischen von Jörg Rademacher. Unrast Verlag, Münster 1995.

- Wizard of the Crow, (Roman) 2006.

- Übersetzung: Herr der Krähen. Roman. Aus dem Englischen von Thomas Brückner. A1 Verlag, München 2011, ISBN 978-3-940666-17-8.

- Dreams in a Time of War. A Childhood Memoir, 2010.

- Übersetzung: Träume in Zeiten des Krieges. Eine Kindheit. Aus dem Englischen von Thomas Brückner. A1 Verlag, München 2010, ISBN 978-3-940666-15-4.

- In the House of the Interpreter. A Memoir, 2012.

- Übersetzung: Im Haus des Hüters. Jugendjahre. Aus dem Englischen von Thomas Brückner. A1 Verlag, München 2013, ISBN 978-3-940666-35-2.

- Birth of a Dream Weaver: A Memoir of a Writer’s Awakening. New Press, 2016, ISBN 978-1-62097-240-3.

- Geburt eines Traumwebers. Übersetzung Thomas Brückner. München : A1 Verlag, 2016, ISBN 978-3-940666-75-8.

Remove ads

Auszeichnungen

- 1967: Jomo Kenyatta Award – Kenianischer Staatspreis für Literatur

- 1973: Lotus-Preis der afro-asiatischen Schriftstellerkonferenz in Alma-Ata

- 2003: Mitglied der American Academy of Arts and Letters[7]

- 2009: Nominiert für den Man Booker International Prize für sein Gesamtwerk

- 2014: Ehrendoktorat der Universität Bayreuth[8]

- 2014: Mitglied der American Academy of Arts and Sciences

- 2016: Park-Kyung-ni-Literaturpreis

- 2017: Ehrendoktorat der Yale University[9]

- 2019: Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis[10]

- 2021: Nominierung von The Perfect Nine: The Epic of Gikuyu and Mumbi für den International Booker Prize (Longlist)

Literatur

- Ngũgĩ wa Thiong’o, in: Holger Ehling, Peter Ripken (Hrsg.): Die Literatur Schwarzafrikas. München: Beck, 1997, ISBN 3-406-42033-8, S. 79f.

- Manfred Loimeier: Ngũgĩ wa Thiong’o. edition text+kritik, München 2018, ISBN 978-3-86916-742-8.

- Rita Schäfer: Spitze Feder gegen Kolonialismus und Machtmissbrauch - Nachruf auf den kenianischen Schriftsteller Ngũgĩ wa Thiong’o. in: Africa Positive 98/25 (2025): 32

Remove ads

Weblinks

Commons: Ngũgĩ wa Thiong’o – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Offizielle Seite ( vom 8. Dezember 2024 im Internet Archive) (englisch)

- Literatur von und über Ngũgĩ wa Thiong’o im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- „Ngugi wa Thiong’o“ ( vom 11. Januar 2015 im Internet Archive), Lexikon-Artikel in Pegasos, Enzyklopädie der Schriftsteller, von finnischen Literaturenthusiasten (englisch)

- Tabellarischer Lebenslauf, Marabout-Verlag, mit weiteren Links

- „The outsider“, The Guardian, 28. Januar 2006

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads