Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Volksabstimmung in Sopron 1921

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Volksabstimmung in Sopron (in Österreich oftmals: Volksabstimmung in Ödenburg) und Umgebung fand vom 14.–16. Dezember 1921 statt. Durch sie wurde entschieden, dass die Stadt Sopron ([]; deutscher Name: Ödenburg) und die umliegenden Dörfer bei Ungarn verblieben. Damit war Österreichs Absicht hinfällig, Ödenburg zur Hauptstadt seines neuen Bundeslandes Burgenland zu machen.

Die Volksabstimmung als solche war ursprünglich nicht in den Veträgen von Saint-Germain und Trianon vorgesehen, in denen die Entente die unmittelbare Abtretung Westungarns an Österreich festgelegt hatte. Als Folge der Unstimmigkeiten beider Länder über den Verbleib Westungarns wurde schlussendlich vermittelt und unterstützt von der Entente die Volksabstimmung in einem Teil der strittigen Region abgehalten.

Remove ads

Vorgeschichte

Zusammenfassung

Kontext

Vom römischen Scarbantia bis Deutsch-Westungarn (1.–19. Jahrhundert)

Das spätere Abstimmungsgebiet am südwestlichen Ende des Neusiedler See (ungarisch Fertő tó) gehörte ab 11 v. d. Z. zur römischen Provinz Pannonien. An der Stelle des heutigen Sopron lag die Siedlung Scarbantia.[1] Ab dem 5. Jahrhundert n. d. Z. stand das Gebiet unter wechselnden Herrschaften (Ostgoten, Langobarden, Awaren).[2] Um 800 gliederte Karl der Große es als Teil der Ostmark in sein Reich. In dieser Zeit begann die Christianisierung und Ansiedlung deutschsprachiger Siedlerinnen und Siedler aus Bayern.[3]

Ab dem 10. Jahrhundert wanderten Magyaren in die Pannonische Tiefebene ein und siedelten sich dort an. Mit der Gründung des Königreichs der Ungarn durch Stephan I. im Jahr 1001 gehörte das Land bis rund um den Neusiedler See zur ungarischen Herrschaft und wurde in mehrere Komitate unterteilt. Die ungarische Krone lud zudem vor allem in Baiern weitere Handwerker und Bauern ein, sich in dem nur dünn besiedelten Gebiet niederzulassen.[4] Auch nachfolgende ungarische Könige setzten diese aktive Ansiedlungspolitik fort. Über die Zeit bildete sich in dem Gebiet um Sopron/Ödenburg eine vorwiegend deutsche Adelsschicht.[5] Es folgten weitere Siedlungswellen aus Württemberg im 16. Jahrhundert und lutheranische Schwaben aus der Bodenseeregion im 17. Jahrhundert. Ebenfalls seit dem 16. Jahrhundert siedelten sich Gruppen von Kroaten in der Region an, die vor dem Osmanischen Reich geflohen waren.[6]

Im Verlauf des Mittelalters entwickelte sich allmählich ein Konflikt zwischen der ungarischen Krone und den österreichischen Herzögen, bei dem das Gebiet um Ödenburg/Sopron im 15. Jahrhundert zeitweise unter direkte Kontrolle des Hauses Habsburg geriet, das unter Ferdinand I. auch den Anspruch auf die ungarische Krone erwarb. Im Verlauf des 17. Jahrhunderts und um angesichts der Bedrohung durch das Omanische Reich die Unterstützung reicher ungarischer Magnaten zu gewinnen, erhielten diese westungarische Herrschaften, wodurch das Komitat Ödenburg sowie die Umgebung wieder direkt zur ungarischen Krone kamen.[7]

Westungarn in der Doppelmonarchie (1867–1918)

Als Reaktion auf die Niederlage Österreichs im Deutschen Krieg 1866 und der Durchsetzung der kleindeutschen Lösung, orientierte sich das Haus Habsburg nach Osten und schuf mit dem Österreichisch-Ungarischen Ausgleich von 1867 die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn als Realunion. Die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts stärker werdende Magyarisierung führte dabei in Westungarn zunächst nur zur stärkeren Betonung der deutschen Identität, ohne dass jedoch die Zugehörigkeit zu Ungarn vor Ort selbst in Frage gestellt wurde.[8]

Anders war dies jedoch in den politischen Debatten Österreichs. So wurde im März 1905 im Reichsrat erstmals die Forderung nach der Angliederung Westungarns an Österreich vorgebracht. Im Jahr 1906 erschien im deutschnational ausgerichteten Alldeutschen Tagblatt der Artikel „Westungarn zu Deutschösterreich“ von Joseph Patry, der anschließend auch als Flugschrift in hoher Auflage verbreitet wurde.[9] Ebenfalls 1906 erschien das Werk Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich von Aurel Popovici aus dem Umfeld des Erzherzog Franz Ferdinand, das Westungarn ebenfalls dem vorgeschlagenen Staat „Deutsch-Österreich“ zuschlug.[10] Im Oktober 1907 beschäftigte sich der niederösterreichischen Landtag mit Westungarn.[11] Unmittelbare Folgen zeitigten diese Initiativen nicht, gab es doch in der Region selbst kaum ein Echo. Ungeachtet der Diskussionen im fernen Wien, zeigten sich – im Gegensatz zu anderen Teilen des Habsburgerreichs – keine tiefgreifenden Nationalitätenkonflikte in Westungarn.[12][13]

Gebietsforderungen Deutschösterreichs (1918/19)

Über die Haltung der Bevölkerung kann es daher nur Vermutungen geben, die zudem nur von einer rückwirkenden Legitimation und Ethnisierung der gegenwärtigen Verfasstheit des Burgenlandes geprägt sein können. Auch änderte sich die Stimmung während des entscheidenden Zeitraums offensichtlich immer wieder. Sie hing im Wesentlichen von der politischen Konstellation ab: davon, ob in Ungarn gerade die Räterepublik – die Westungarn Autonomie gewährte – an der Macht war oder ein konservativer Kurs herrschte bzw. welche Regierung in Wien gerade am Ruder war. Der österreichische Gesandte in Budapest, Hans von Cnobloch, formulierte 1919 in einem Bericht:

„Es scheint mir vor allem kein Zweifel darüber zu bestehen, dass die Begeisterung selbst der rein deutschen Bevölkerung Westungarns keine so tiefgehende ist, als man es bei uns vielfach anzunehmen geneigt ist. Die zahlreichen Kundgebungen für den Anschluss scheinen wenigstens zum Teil künstlich hervorgerufen.[14]“

Von einem konsistenten ethnischen Bewusstsein der Bevölkerung kann also kaum gesprochen werden. Die Frage der staatlichen Zugehörigkeit wurde von Kleinbauern, Bürgern und aristokratischen Großgrundbesitzern gleichermaßen vielmehr aus den möglichen politisch-ökonomischen Alternativen abgeleitet: Land- und Gutsbesitz zusammenzuhalten, sich Absatz- und Umschlagmärkte zu sichern.

Die Staatserklärung über Umfang, Grenzen und Beziehungen des Staatsgebietes von Deutschösterreich[15] vom 22. November 1918 erhob den Anspruch Österreichs auf Deutsch-Westungarn nach einer abzuhaltenden Volksabstimmung. Forderungen nach der sofortigen Annexion des Gebietes scheiterten jedoch schon in den Debatten der Nationalversammlung,[16] nicht zuletzt weil Ungarn drohte, die für Wien lebenswichtigen Lebensmittellieferungen einzustellen.

Im Dezember 1918 kam es in Westungarn zu mehreren pro-österreichischen Demonstrationen: Am 6. Dezember wurde in Nagymarton (heute Mattersburg) die Republik Heinzenland proklamiert, und am 15. Dezember 1918 forderten vierzig Gemeinden in Heiligenkreuz den Anschluss an die Steiermark. Auch hier standen nicht so sehr nationale oder ethnische Gründe im Vordergrund, sondern die Frage der wirtschaftlichen Verflechtungen mit den Märkten in Graz, Fürstenfeld und Feldbach. In Sankt Margarethen[17] und einigen weiteren Ortschaften kam es auch zu unter nicht erforschten Bedingungen abgehaltenen Abstimmungen, die beispielsweise in Klingenbach für den Verbleib bei Ungarn ausgingen.[18] Insgesamt wurden aber solche oder ähnliche Aktionen von der ungarischen Exekutive, unter deren Oberhoheit das Gebiet noch stand, sehr rasch unterdrückt.

Remove ads

Der Weg zur Volksabstimmung (1919 – 1921)

Zusammenfassung

Kontext

Österreich erhält Deutsch-Westungarn im Vertrag von Saint Germain (Feber 1919 – Jänner 1920)

Im Feber 1919 begannen die Pariser Friedensverhandlungen, bei denen jedoch weder die Republik Deutschösterreich noch die Ungarische Demokratische Republik direkt teilnehmen durften. Die Frage der genauen territorialen Aufteilung der früheren Gebiete der Doppelmonarchie auf die verschiedenen ab 1918 entstandenen Staaten, gehörte dabei zu den zentralen Problemstellungen.

Bereits seit 1915 hatten tschechische Nationalisten über die Frage diskutiert, ob es nach dem Zerfall Österreich-Ungarns und der Gründung unabhängiger slawischer Staaten in Europa eines Gebietskorridors bedürfe, der diese slawischen Nationen im Norden mit denen im Süden verbinde. Nachdem 1918 tatsächlich die Tschechoslowakei nördlich, und der Staat der Slowenen, Kroaten und Serben (SHS-Staat) südlich von Ungarn und Österreich entstanden waren, erhielt diese Frage neue Bedeutung. So brachte die tschechoslowakische Delegation in Paris die Forderung nach einem Korridor vor, konkret durch Annexion der vier ungarischen Komitate Moson, Sopron, Vas und Zala. Österreich wies den tschechoslowakischen Vorschlag zurück und unterstrich seine eigenen Forderungen nach Angliederung der Komitate Moson, Sopron und Vas. Zu diesem Zweck wurde statt der bis dahin häufig gebrauchten Bezeichnung „Deutsch-Westungarn“ zunächst vom „Dreiburgenland“ gesprochen, ab Herbst 1919 setzte sich dann in Österreich die Bezeichnung „Burgenland“ durch.[19] Im Mai 1919 wurde in Wien eine Massenkundgebung für die Annexion Westungarns abgehalten, unterstützt von entsprechenden an die Friedenskonferenz gerichteten Petionen. Zugleich erreichten Paris aber auch Petionen, die sich ausdrücklich für einen Verbleib der Region bei Ungarn aussprachen.[20]

So sah der erste Entwurf der Entente für den Friedensvertrag von Saint-Germain vom 2. Juni 1919 noch die Beibehaltung der historischen Grenze zwischen Österreich und Ungarn vor.[21] Die Regierung Deutschösterreichs stellte mit Schreiben vom 10. und 16. Juni 1919 ihre Position zur Westungarn-Frage dar. Sie betonte darin die enge wirtschaftliche Verpflechtung und die große Bedeutung für die Lebensmittelversorgung, die das Gebiet insbesondere für Wien, Wiener Neustadt und Graz habe. Für die Versorgung Budapests sei Westungarn hingegen bedeutungslos. Die österreichische Regierung unterstrich dabei auch, dass sie ein Plebiszit für unabdingbar hielte, bevor eine Abtretung des Gebiets an Österreich erfolgen könne.[22]

Die Pariser Friedenskonferenz legte am 20. Juli 1919 eine überarbeitete Fassung des Friedensvertrags vor, der tatsächlich eine Abtretung Westungarn an Deutschösterreich, jedoch ausdrücklich ohne ein Plebiszit, vorsah. Verschiedene Gründe begünstigten diesen Meinungsumschwung der Entente. Einerseits lehnte Italien die Schaffung des geforderten tschechischen Korridors nachdrücklich ab. Es lag im Konflikt mit dem SHS-Staat um die Grenzziehung bei Fiume und wollte daher jede Stärkung des neu erstandenen Nachbarstaates vermeiden. Die Entente insgesamt stand der im März ins Leben gerufenen Ungarischen Räterepublik (das sogenannte Sowjetungarn) feindlich gegenüber und wollte keinesfalls, dass die Revolution auf Österreich übergriff. Ein Plebiszit, so die Begründung, sei unter den Bedingungen des Roten Terrors ohnehin nicht durchführbar. Zuletzt empfahl die US-amerikanische American Commission to Negotiate Peace („Amerikanische Kommission zur Verhandlung von Frieden“) in einem internen Bericht, dass Österreich, das große Gebiete an seine Nachbarstaaten hatte abgeben müssen, durch Westungarn eine gewisse Kompensation erfahren solle, zumal es sich aufgrund der großen deutschsprachigen Bevölkerung hierfür besonders eigne.[23]

Die österreichische Regierung unter Karl Renner lehnte diese Abtretung jedoch in einem Schreiben vom 6. August 1919 ausdrücklich ab. Nur durch eine Volksabstimmung könne sichergestellt werden, dass die Angliederung Westungarns an Österreich allgemein anerkannt werde. Österreich wolle den Eindruck vermeiden, es habe sich über den Willen der Bevölkerung hinweggesetzt.[24] Die Entente folgte diesem Einwand allerdings nicht. In dem am 10. September 1919 unterzeichneten Vertrag von Saint Germain wurde Westungarn (konkret die Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg einschließlich der Stadt Ödenburg) der Republik Österreich zugesprochen.

Den tatsächlichen Vollzug der Angliederung setzte die Entente jedoch aus, da zunächst die aufgrund der politischen Wirren in Ungarn ruhenden Verhandlungen über den Vertrag von Trianon beenden werden sollten.[25] Auf österreichischer Seite wurde dies mit zunehmender Ungeduld wahrgenommen. Ab Dezember 1919 drängte Staatskanzler Karl Renner das österreichische Staatsamt für Äußeres zunehmend, auf allen diplomatischen Wegen auf eine baldige Übergabe des Burgendlandes hinzuwirken.[26] Gegenüber der Entente brachte die österreichische Regierung wiederholt die Sorge vor, dass die fortdauernde ungarische Verwaltung der Region missbraucht werden könne, um das sicher verlorene Gebiet noch vor der tatsächlichen Übergabe so stark wie möglich auszubeuten.[27] Im Jänner 1920 schloss der österreichische Staatskanzler Karl Renner mit der Tschechoslowakei ein Abkommen, in dem sich Österreich der Unterstützung Prags in der Burgenlandfrage versicherte.[28] Wenig später bemühte sich die österreichische Regierung auch bei Papst Benedikt XV. um Unterstützung und bat darum, in Ödenburg ein eigenständiges Bistum für die Region einzurichten, unabhängig von den bestehenden Bistümern in Szombathely und Győr, was dieser jedoch ablehnte.[29]

Ungarn ringt vergeblich um das Burgenland im Vertrag von Trianon (Jänner – Juni 1920)

Die Ungarische Räterepublik wurde zwar Anfang August 1919, also noch vor Unterzeichnung des Vertrags von Saint-Germain gestürzt, das Land blieb jedoch auch die folgenden Monate von Unruhen und dem nun folgenden Weißen Terror erschüttert. Die seit April 1919 ausgesetzten Verhandlungen mit Ungarn über einen Friedensvertrag konnten somit erst zu Jahresende 1919 wieder aufgenommen werden. Während der politischen Übergangsphase Ungarns ab August 1919 gelang es dem Verteidigungsminister der konservativen Gegenregierung, Miklós Horthy, sich in den internen ungarischen Machtkämpfen durchzusetzen. Am 1. März 1920 wurde er zum Reichsverweser des kurz zuvor neu ausgerufenen Königreich Ungarns ernannt.

Ungarn unternahm keine Anstrengungen, dass Österreich zugesprochene Gebiet tatsächlich zu übergeben und verwies dabei stets auf die noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen zu einem eigenen Friedensvertrag mit der Entente.[30] Die Abtretung Westungarns an Österreich wurde in Ungarn tatsächlich weithin scharf abgelehnt. Im gleichen Maße wie Österreich versuchte internationalen Druck für eine baldige Übergabe des Gebiets zu erzeugen, wehrte sich Ungarn hiergegen. In einem Schreiben vom 26. Jänner 1920 protestierte die ungarische Delegation in Paris auch förmlich gegen diese Entscheidung. Die wirtschaftliche Verpflechtung der Region mit Österreich werde übertrieben dargestellt und jeder Anschlusswunsch der Bevölkerung sei lediglich eine verständliche Reaktion auf die rote Terrorherrschaft der Volksrepublik gewesen. Da diese nun jedoch beseitigt sei, gebe es keinen Zweifel, dass die Menschen sich als Bürgerinnen und Bürger Ungarns verstünden. Die Entente solle daher die Abtretung rückgängig machen oder doch zumindest ein Plebiszit über die Zugehörigkeit abhalten.[31][32]

Nach mehrfachem österreichischen Drängen entsandte die Entente am 2. Feber 1920 eine Interalliierte Militärkommission zur Beobachtung in die Region um sicherzustellen, dass Ungarn seine fortgesetzte Verwaltung nicht zum Nachteil des Burgenlandes missbrauche und um die Übergabe des Gebiets an Österreich vorzubereiten. Die Mission bestand zunächst aus einem italienischen, einem französischen und einem britischen Vertreter, später entsandten auch die Regierungen in Wien und Budapest je einen Vertreter, zuletzt erhielt auch der Bürgermeister von Sopron, Mihály Thurner, dort einen Sitz.[33] Sehr zum Missfallen Österreichs, stellte die Beobachtermission nicht nur fest, dass die Sorgen vor einer Verarmung der Region unbegründet seien,[34] sondern darüber hinaus wurde sie Zeuge mehrerer pro-ungarischer Demonstrationen, die insbesondere auf italienischer Seite erste Zweifel über die Sinnhaftigkeit der Abtretung Westungarns aufkommen ließen.[35]

Es wurde jedoch bald deutlich, dass die Entente bezüglich Westungarns zu keinem Entgegenkommen bereit war und der Vertrag von Trianon die gleiche Regelung wie der Vertrag von Saint-Germain aufweisen würde. So wandte sich die ungarische Regierung am 13. Feber 1920 direkt an die österreichische Regierung Renner mit der Bitte um eine bilaterale Vereinbarung für ein Plebiszit, wie es Österreich selbst nur wenige Monate zuvor gefordert hatte. Die österreichische Regierung betonte jedoch, sie sei an den Vertrag von Saint-Germain gebunden, und daher müsse die von nun an als Burgenland bezeichnete Region zunächst an Österreich abgetreten werden.[36] Erst anschließend könne das dort zu errichtende Landesparlament eine solche Abstimmung über die Gebietszugehörigkeit ansetzen, wenn es dies selbst wünsche.[37]

Die Unterzeichnung des Vertrags von Trianon erfolgte am 20. Juni 1920, er trat aber aufgrund der notwendigen Ratifizierung in allen Unterzeichnerstaaten erst am 26. Juli 1921 in Kraft. Bezüglich Westungarns war dieser wortgleich zum Vertrag von Saint-Germain. Gleichwohl sah sich Ungarn aufgrund der vom US-Diplomaten David Hunter Miller verfassten Mantelnote, die nachträglich auf diplomatischem Weg vereinbarte Grenzverschiebungen nicht ausschloss, darin bestärkt, die Übergabe des Gebiets hinauszuzögern und doch noch eine Vereinbarung mit Österreich anzustreben. Am 23. Juli 1920 empfahl die Pariser Botschafterkonferenz ebenfalls direkte Gespräche zwischen Österreich und Ungarn, wodurch sich die ungarische Regierung in ihrer Auffassung noch einmal bestärkt sah.[38] Zudem hatte Ungarn in den Monaten zuvor Geheimgespräche mit Frankreich geführt, dass diplomatische Unterstützung für Ungarns Forderungen zugesagt hatte, wenn das Königreich Ungarn sich im Gegenzug zu einer militärischen Intervention gegen das in Polen vorrückende Sowjetrussland bereiterklärte.[39]

Der Konflikt wird diplomatisch fortgesetzt (Juli 1920 – Juli 1921)

Die ungarische Regierung stand in Kontakt mit rechtsextremen Kreisen in Österreich, um die Staatsregierung Renner III, eine Koalitionsregierung, zu stürzen und durch eine in der Burgenlandfrage kooperativere Regierung zu ersetzen. Dazu finanzierte man die österreichische Heimwehr mit. Die Pläne, an denen auch konservative österreichische Politiker wie Carl Vaugoin und Ignaz Seipel beteiligt waren, wurden mit dem Sieg der Christlichsozialen bei der Nationalratswahl am 17. Oktober 1920 hinfällig.[40]

Die folgenden konservativen österreichischen Kabinette (Bundesregierung Mayr II und Schober I) verhielten sich, nicht zuletzt auch aus Sympathie gegenüber Horthy, vorerst abwartend, auch wenn es in Österreich laufend und von unterschiedlichen Seiten immer wieder Stimmen für die sofortige militärische Besetzung des neuen Staatsgebiets gab.[41] Zugleich waren auch die konservativen Regierungen Österreichs der Auffassung, dass die Übertragung der Region im Vertrag von Saint Germain ein „Diktat der Entente“ sei, und es daher gar keine Grundlage für österreichisch-ungarische Verhandlungen gebe.

Am 23. Dezember 1920 wurde jedoch die Entente in der Burgenland-Frage wieder aktiv und forderte die ungarische Regierung auf, das Gebiet an das Internationale Kontrollkomitee in Sopron (Ödenburg) zu übergeben, das dann die Übergabe an Österreich in die Wege leiten würde. Die ungarische Regierung wollte dies jedoch unbedingt vermeiden und machte die Übergabe des Gebiets von der Rückgabe der Stadt Pécs und des Komitats Baranya abhängig, die entgegen dem Vertrag von Trianon weiterhin vom SHS-Staat besetzt wurden.[42][43]

Mit Billigung der Entente nahmen beide Staaten am 15. Feber 1921 offizielle Verhandlungen zur Burgenland/Westungarn-Frage miteinander auf.[44] Im April 1921 wurden diese durch den Putsch-Versuch Karl Habsburgs im westungarischen Szombathely (Steinamanger) unterbrochen, der vielfach für Unruhe sorgte. Die österreichischen Sozialdemokraten fürchteten um die Republik, die österreichischen Deutschnationalen um die erträumte Vereinigung mit Deutschland, die Entente sah die von ihr angestrebte politische Neuordnung Europas gefährdet. Nachdem der Putsch binnen einer Woche gescheitert war, nahmen Österreich und Ungarn die Verhandlungen zwar am 25. Mai 1921 wieder auf.[45]

Jedoch wurde auch in diesen Verhandlungen keine Einigung erzielt. Österreich drohte am 2. Juni 1921 sogar mit der Mobilmachung, angesichts des katastrophalen Zustands der Armeen beider Länder, verfehlte dieser Bluff aber seine Wirkung. Ein in diesem Zusammenhang gemachtes Angebot des tschechoslowakischen Außenministers Edvard Beneš, bei der militärischen Besetzung des Gebiets zu helfen, lehnte Österreich aus Angst vor einer Annexion durch die ČSR ab. Auf ungarischer Seite hatte mittlerweile das Kabinett Bethlen die Regierung übernommen. Sie bot an, das gesamte Burgenland wie in den Pariser Vorortverträgen vorgesehen zu räumen, wollte jedoch zu Sopron (Ödenburg) und dem Umland eine Vereinbarung zum Verbleib bei Ungarn treffen. Die österreichische Regierung wiederum traute diesem Angebot nicht und schlug es aus.[46]

Angesichts der des nahenden Inkrafttretens des Vertrags von Trianon am 26. Juli 1921 drängte die Entente nun nachdrücklich auf die Umsetzung der Vereinbarungen zu Westungarn/dem Burgenland. Zu diesem Zweck wurde die in Ödenburg stationierte Interalliierte Militärkommission personell aufgewertet und mit weiter reichenden Befugnissen ausgestattet. In das bislang mit rangniedrigeren Offizieren besetzte Gremium entsandten Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich nun Generäle, die mit Gefolge am 17. August 1921 in Sopron (Ödenburg) eintrafen. Bereits am Tag zuvor war an Ungarn die ultimative Aufforderung zur Übergabe des Gebiets ergangen, die am 28. und 29. August 1921 erfolgen sollte. Ebenfalls am 28. Juli 1921 trat in Graz ein mit Vertretern von Japan, dem Vereinigten Königreich, Frankreich sowie Österreich und Ungarn besetzter Grenzregelungsausschuss zusammen.[47]

Der erste Versuch der Landnahme des Burgenlands durch Österreich (Juli – September 1921)

Die ersten Freischärler-Verbände waren in Westungarn bereits ab Sommer 1919 aktiv. Der österreichisch-ungarische und monarchistisch gesinnte Anton Lehár hatte ab Dezember 1918 ungarische Soldaten in Graz rekrutiert. Nachdem er zunächst im Frühjahr mit diesen Kräften die Südsteiermark gegen Truppen der SHS-Monarchie verteidigt hatte, führte er sie am 6. August 1919 nach Westungarn und stationierte seinen Verband in Szombathely. Seine Truppe wuchs rasch auf Divionsstärke an und Lehár sorgte für die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und verhinderte in dem von ihm kontrollierten Gebiet den Weißen Terror. Er erkannte Horthy als Oberbefehlshaber an, der ihn im Gegenzug offiziell zum Kommandanten des Militärbezirks Szombathely ernannte. Zusammen mit dem Chef der Regierungskommission für Westungarn, Anton Graf Sigray, sicherte er das Gebiet für Ungarn und verteidigte es mehrfach: im Komitat Zala gegen SHS-Einheiten, bei Moson (Wieselburg) gegen tschechische Truppen, bei Győr wehrten sie einen weiteren Vormarsch der rumänischen Armee ab und auch den Einmarsch österreichischer Freischärler.[48]

Neben den von Lehár geführten, eher monarchistisch gesinnten Freischärlern bildeten sich ab Sommer 1920 eine ganze Reihe weiterer, ungarisch-nationalistisch gesinnter Freischärler-Verbände. Mit Duldung und ausgerüstet durch die ungarischen Regierungen, oftmals unterstützt durch lokale Großgrundbesitzer und ungarische Adlige, jedoch allenfalls lose von Budapest kontrolliert, versammelten sie ganz unterschiedliche Gruppen: Neben auch deutschsprachigen Westungarn, fanden sich Vertriebene aus den abgetretenen Gebieten, nationalistisch gesinnte Studenten aus der von Selmec nach Sopron verlegten Bergbauakademie, aus der ungarischen Armee entfernte „Weiße“, Söldner und Kriminelle.[49] Aber auch das ganz offiziell von der ungarischen Regierung zur Wahrung der öffentlichen Ordnung entsandte Reservegendarmeriebataillon Nr. 2 (ehemals Infanterieregiment Nr. 69) unter dem Kommando von Julius von Ostenburg-Morawek entzog sich bald der direkten Kontrolle Budapests und betätigte sich als monarchistisch gesinnte Freischar. In Westungarn bürgerte sich als Sammelbegriff für diese völlig uneinheitlichen Gruppen der durchaus stolz gemeinte Ausdruck Rongyos–Gárda (deutsch: „Lumpen–Garde“) ein.[50] Zu den bekanntesten Anführern von Freischaren gehörten Pál Prónay und Ivan Héjjas.[51] Als einige dieser ungarischen Freischärler, möglicherweise unterstützt durch Mitglieder des österreichischen Bundesheeres, am 30. Juli 1920 ein Waffenlager im steirischen Fürstenfeld plünderten und etwa 1000 Gewehre und Machinengewehre erbeuteten, verschärfte dies die diplomatischen Spannungen zwischen beiden Ländern erheblich.[52]

Die Gebietsübergabe von Ungarn an Österreich sollte am 28. August erfolgen. Es wurde eine demilitarisierte Zone entlang der Demarkationslinie festgelegt. Die ungarische Gendarmerie sollte sich nach Osten über diese hinweg bis spätestens 12 Uhr zurückziehen. Die österreichische Gendarmerie würde nachfolgen, sollte jedoch die Linie nicht vor 14 Uhr erreichen. Um 16 Uhr sollte in Sopron in den Räumen der Interalliierten Generalskommission das Übergabeprotokoll unterzeichnet werden. Auch wenn Österreich diese rein zivile Übernahme durch Polizeitruppen offiziell begrüßte, bereitete es im Hintergrund den – eigentlich durch die Entente untersagten – Einsatz des Bundesheeres vor. Brigadegeneral Rudolf Vidossich wurden am 19. August 1921 neun Bataillone und weitere Truppen unterstellt, um die Landnahme auch militärisch abzusichern.[53]

Bereits kurz nach dem Beginn der Gebietsübergabe, brachen erste Gefechte zwischen der österreichischen Gendarmerie und den meist in Zivil gekleideten ungarischen Freischärlern aus, die sich im Verlauf des Tages auf weitere Teile des Gebietes ausweiteten. Spätestens am 29. August wurde deutlich, dass die österreichische Landnahme durch die Gendarmerie gescheitert war. Die ungarische Regierung wies Proteste bei der Entente zurück: Sie habe sich wie vereinbart zurückgezogen, über die Freischärler habe man freilich keine Kontrolle. Der Wunsch der österreichischen Regierung nach Einsatz des Bundesheeres wurde von der Entente abgelehnt, so übernahm dieses zunächst nur die Grenzsicherung. Im Burgenland setzten sich die Angriffe auf die österreichische Gendarmerie in der folgenden Woche mit Toten, Verwundeten und Entführten fort. Am 5. September 1921 griffen ungarische Freischärler über die Grenze das österreichische Kirchschlag an. Das Bundesheer konnte diesen Angriff zwar abschlagen, erlitt jedoch in diesem ersten Gefecht seiner Geschichte zehn Tote und neun Verletzte.[54]

Am 8. September griffen Freischärler den Gendarmerieposten in Agendorf an, woraufhin diese sich aus dem Ort zurückziehen mussten. Am folgenden Tag beschloss die österreichische Regierung, alle Gendarmen zurück nach Österreich zu verlegen. Die Entente verweigerte nach wie vor die Bereitschaft zum Einsatz des Bundesheeres im Burgenland und es sei nicht zu verantworten, Polizeikräfte ohne militärisches Gerät gegen gut ausgerüstete Milizen einzusetzen. Im Geheimen bereitete Österreich die Entsendung des 1200 Mann starken sogenannten Faragó-Bataillons vor, einer vorwiegend aus ungarischen Bolschewisten gebildeten Freischar unter dem Kommando des Oberstleutnants Géza Faragó.[55] Insgesamt hatten beide Seiten in den Gefechten im August/September 1921 einige Dutzend Tote zu beklagen.[56]

Angesichts der Situation begann die österreichische Regierung von der Entente selbst ein militärisches Eingreifen zu fordern. Insbesondere Italien nahm sich des Konflikts an und übte diplomatischen Druck auf die ungarische Regierung aus. Im Namen der Entente wurde Ungarn ein Ultimatum für den Ruckzug seiner Beamten aus dem Burgenland bis zum 4. Oktober 1921 gesetzt. Die Regierung in Budapest erneuerte ihr bereits im Juli unterbreitetes Angebot, Westungarn Österreich zu überlassen, jedoch in Sopron und Umgebung eine Volksabstimmung über die Zugehörigkeit abzuhalten.[57] Der österreichische Nationalrat debattierte den ungarischen Vorschlag ab dem 22. September.[58]

Zugleich spitze sich die militärische Konfrontation erneut zu, als am 24. September ungarische Freischärler die direkt an der Grenze gelegene Stadt Bruck an der Leitha angriffen. Auch dieser Angriff wurde vom Bundesheer abgewehrt. Nun endlich erteilte die Entente die Erlaubnis zum Einsatz des Bundesheeres im Burgenland, jetzt jedoch lehnte Österreich den Einsatz ab. Die Regierung Schober fürchtete mittlerweile, dass die Kämpfe sich zu einem regelrechten Krieg ausweiten könnten und sich die Entente dann vollkommen zurückzöge.[59]

Vom Venediger Protokoll bis zur Volksabstimmung (Oktober – Dezember 1921)

Italien bemühte derweil weiter um eine diplomatische Lösung und wurde von der Pariser Botschafterkonferenz am 28. September 1921 offiziell zum Mediator in der Sache ernannt. Es lud die Regierungen in Wien und Budapest für Oktober zu einer Konferenz nach Venedig.[60]

Auch wenn die Annahme bedeutete, dass sich Österreich wahrscheinlich auf die Volksabstimmung in Sopron würde einlassen müssen, stimmte Wien dem Vorschlag schließlich zu. Die Alternativen, die fortgesetzte Bedrohung durch die Freischärler im Burgenland oder eine militärische Intervention des Bundesheeres und damit vermutlich ein Krieg mit Ungarn, wurden als nachteiliger bewertet. Aber auch Ungarn befand sich in einer schwierigen Lage: Budapest entglitt zunehmend die Kontrolle über die Freischärler, von denen viele monarchistisch gesinnt und nur allzu bereit waren, einen weiteren Putschversuch Karl Habsburgs zu unterstützen.[61] Als Zeichen seines guten Willens, zog Ungarn tatsächlich alle seine Beamten und regulären Truppen zu dem von der Entente gesetzten Ultimatum am 4. Oktober 1921 zurück.[62]

Der Druck auf beide Regierungen blieb dennoch hoch. So hatte der Freischärler Pál Prónay noch am 4. Oktober in Felsőőr das unabhängige sogenannte Leitha-Banat ausgerufen.[63] Angesichts der chaotischen Verhältnisse signalisierte der tschechoslowakische Außenminister Edvard Beneš am 8. Oktober beiden Regierungen, dass die sogenannte Kleine Entente (also die ČSR, die SHS-Monarchie und Rumänien) nicht gewillt seien, diese zu tolerien. Falls in Venedig nicht zeitnah eine Lösung gefunden werde, würde man gemeinsam militärisch intervenieren.[64]

In dieser schwierigen Situation einigten sich beide Regierungen unter italienischer Vermittlung schließlich offiziell am 13. Oktober (tatsächlich erst in den frühen Morgenstunden des 14. Oktober) auf das sogenannte „Venediger Protokoll“.[65] Die ungarische Regierung verpflichtete sich darin, alle Freischärler bis zum 6. November zu entwaffnen. Anschließend würde diese, überwacht von der Interalliierten Generalskommission, ihre Kräfte aus dem Gebiet zurückziehen. Das österreichische Bundesheer würde kurz darauf, jedoch erst nach Abzug der ungarischen Truppen in das Gebiet einrücken. Österreich wiederum willigte im Anschluss an die Übernahme des Gebiets in die Abhaltung einer Volksabstimmung in Sopron und in acht für die Wasserversorgung der Stadt wichtigen umliegenden Ortschaften ein.[66] Alle nicht im Abstimmungsgebiet gemeldeten Personen hätten dieses bei Androhung von Strafe zu verlassen. Die Volksabstimmung würde stattfinden, acht Tage nachdem die Interalliierte Generalskommission das Gebiet nach Abschluss der Übergabe für „befriedet“ erklärte.[67]

Am 21. Oktober hatte die ungarische Regierung mit der Erfüllung ihrer Verpflichtungen begonnen und den Befehl zum schrittweisen Abzug erteilt. Die Tatsache, dass am Tag zuvor Karl Habsburg in Sopron auftauchte und zusammen mit monarchistisch gesinnten Freischärlern einen zweiten Putschversuch unternahm, hatte erhebliche Unruhe ausgelöst. Als Habsburgs Marsch auf Budapest in den folgenden Tagen von Horthys Einheiten vor den Toren der Hauptstadt gestoppt wurde, nutzte die ungarische Regierung die Situation und ließ am 25. Oktober 1921 Julius von Ostenburg-Morawek verhaften und viele der monarchistischen Milizen entwaffnen.[68] Am 5. November konnte schließlich auch Pronay überzeugt werden, das Projekt Leithabanat aufzugeben und sich der Übergabe des Gebiets nicht länger zu widersetzen.[69]

Die Pariser Botschafterkonferenz bestätigte das Venediger Protokoll am 27. Oktober 1921. Jedoch weigerte sich am gleichen Tag der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des österreichischen Nationalrats das Protokol vom Venedig zu ratifizieren. Aus seiner Sicht, hätten sich die ungarischen Gendarmen auch aus dem Abstimmungsgebiet zurückzuziehen, das zudem von Truppen der Entente zu besetzen sei. Die ungarische Regierung widersprach, berief sich auf die Abmachungen im Protkoll und verwies darauf, dass ihre Gendarmen im Abstimmungsgebiet der Kontrolle der Interalliierten Generalskommission unterstanden. Am 5. November bestätigte die Pariser Botschafterkonferenz die ungarische Auffassung.[70]

Tatsächlich vermeldete Ungarn bereits am 6. November, dass es seine Gendarmen im Abstimmungsgebiet unter französisches Kommando gestellt, alle weiteren Truppen aus dem Gebiet abgezogen, die Freischärler entwaffnet hatte und die Studenten an ihre Akademie zurückgekehrt waren. Österreich weigerte sich weiterhin das Protokoll zu ratifizieren. Die Botschafterkonferenz drohte, die gesamte Vereinbarung als null und nichtig zu betrachten, wenn Österreich nicht spätesten am 10. November mit der Landnahme des Burgenlandes begänne und bis zum 27. November das Protokoll nicht ratifiziert habe.[71] Österreich bestand jedoch weiterhin auf den Abzug der ungarischen Gendarmen und den Einsatz von Truppen der Entente im Abstimmungsgebiet. Nachdem auch die Interalliierte Generalskommission selbst diese Bitte wiederholte, billigte die Pariser Botschafterkonferenz die österreichische Forderung am 23. November. Der Nationalrat ratifizierte schließlich am 30. November 1921 das Protokoll von Venedig mit einer Zweidrittelmehrheit.[72]

Noch während diese Verhandlungen liefen, begann die endgültige Landnahme Österreichs am 13. November im Norden des Gebiets. Anstatt jedoch wie vereinbart in zwei Tagen, beendete Österreich diese erst am 29. November 1921 mit dem Einrücken in die letzten Gebiete im Süden.[73] Die ungarische Regierung äußerte die Vermutung, dass Österreich sich so viel Zeit lasse, um vor der Volksabstimmung, die schließlich erst stattfinden könne, nachdem die Entente das Gebiet im Anschluss der Landnahme für befriedet erklärte, möglichst viel Zeit für Propaganda zu haben. Das vereinbarte Abstimmungsgebiet blieb von der Landnahme ausgenommen.[74] Entgegen dem Protokoll von Venedig blieben die ungarischen Behörden dort weiter tätig, jedoch unter der Aufsicht der Interalliierten Generalskommission.[75]

Remove ads

Volksabstimmung

Zusammenfassung

Kontext

Die Organisation der Volkabstimmung

Die organisatorischen Vorbereitungen für die Volkabstimmung wurden von der Interalliierten Generalskommission übernommen. Diese hatte bereits in der zweiten Oktoberhälfte 1921 damit begonnen, ein entsprechendes Regularium für die Abstimmung auszuarbeiten. Am 14. November legte sie den beiden Regierungen ihren Entwurf vor, dem beide zustimmten. Am 18. November wurden dieses veröffentlicht.[76] Am 6. Dezember 1921 veröffentlichte die Kommission ergänzende Regelungen für die Stimmabgabe, jedoch weiterhin kein konkretes Datum für die Abstimmung.[77]

Alle Personen ab 20 Jahren jeden Geschlechts, die im Stimmbezirk geboren waren oder dort über die Staatsbürgerschaft (genauer: das Indigenat) verfügten oder dort bereits vor dem 1. Jänner 1919 ihren dauerhaften Wohnsitz hatten waren stimmberechtigt, sofern sie seit dem 1. Jänner 1921 dort gemeldet waren. Die Stadt Sopron wurde in acht Stimmbezirke unterteilt, zusammen mit den acht umliegenden Ortschaften, die jeweils einen eigenen Bezirk bildeten, ergab das 16 Stimmbezirke.[78]

Es wurde eine Zentrale Abstimmungskommission für die Leitung der Volksabstimmung ins Leben gerufen. Ihr untergeordnet waren weitere acht Abstimmungskommissionen, die jeweils einen Stimmbezirk in Sopron sowie eine der umliegenden Gemeinden betreuten. Jede Kommission bestand aus drei stimmberechtigten Offizieren der Entente sowie je zwei österreichischen und ungarischen Beisitzern, die nur beratend mitwirkten.[79]

Die Stimmlisten wurden zunächst von den Gemeindeverwaltungen erstellt. Als Grundlage diente das Stimmverzeichnis für die Wahlen zur Ungarischen Nationalversammlung von 1920. Alle weiteren Schritte zum Stimmverzeichnis (Prüfung, Bearbeitung von Einsprüchen, Ausarbeitung der endgültigen Stimmliste, Ausgabe von Stimmkarten und die Prüfung am Tag der Abstimmung) wurden von der Zentralen Abstimmungskommission übernommen.[80]

Die Stimmabgabe erfolgte geheim und folgte dem gleichen Verfahren wie bei der Volksabstimmung im Jahr zuvor in Kärnten: Die Abstimmenden erhielten zwei verschiedenfarbige Zettel und einen Umschlag. Auf den Stimmzetteln waren die Landesnamen dreisprachig in Ungarisch, Deutsch und Kroatisch angegegeben. Der Stimmzettel für Österreich war gelb und mit „Österreich“, „Ausztria“ und „Austrija“ beschriftet, der Stimmzettel für Ungarn war blau und entsprechend mit „Magyarország“, „Ungarn“ und „Ugersko“. In der Kabine war der Zettel mit der nicht gewünschten Antwort zu zerreißen und zusammen mit dem anderen, inktakten Zettel in den gleichen Umschlag zu stecken.[81] Der verschlossene Umschlag wurde dann in die Stimmurne eingeworfen. Stimmabgaben, bei denen ein Zettel fehlte, keine oder beide Zettel zerrissen oder diese beschriftet waren, wurden als ungültig gewertet.[82] Nach der Abstimmung wurde von österreichischer Seite die Kritik vorgebracht, die blauen Stimmkarten seien auf Karton, die gelben jedoch auf Papier gedruckt worden, sodass sich beim Zerreißen unterschiedliche Geräusche ergeben hätten, durch die das Stimmgeheimnis aufgehoben worden sei – eine im Nachhinein kaum überprüfbare Behauptung.[83]

Entgegen der im Protokoll von Venedig festgehaltenen Bestimmung, und wie dies bei anderen von der Entente abgehaltenen Volksabstimmungen zuvor der Fall gewesen war, wurde die Regierungsmacht im Abstimmungsgebiet nicht formal an die Interalliierte Generalskommission übergeben. Die ungarischen Behörden übten weiterhin die Verwaltung aus und waren auch keiner Aufsicht durch die Entente unterstellt.[84]

Am 3. Dezember 1921, einen Tag nach Beendigung der Landnahme des Burgenlandes, erklärte die Interalliierte Generalskommission das Gebiet für befriedet. Gemäß des Protokolls von Venedig hatte die Abstimmung damit binnen einer Woche Tagen abgehalten zu werden. Am gleichen Tag wurde die Verlegung von 450 Soldaten der Entente aus Oberschlesien nach Sopron zur Sicherung der Volksabstimmung angeordnet.[85]

Auseinandersetzung um die Abstimmungsregeln

Während bereits die Durchsetzung der Volksabstimmung ein diplomatischer Erfolg für Ungarn war, ließ sich Österreich nur äußerst widerwillig auf das Plebiszit ein. So äußerte der „Ödenburger Heimatdienst“ bereits einen Tag nach Veröffentlichung der Abstimmungsregeln, am 19. November 1921, umfangreiche Kritik. So seien vor dem Stichtag für das Stimmrecht, der 1. Jänner 1921, bereits etwa 2000 pro-österreichische Gesinnte von den Freischaren vertriebenen worden. Daher sollten nur jene Personen stimmberechtigt sein, die vor dem 1. November 1918, dem Tag der Auflösung Österreich-Ungarns, im Abstimmungsgebiet gemeldet waren. Die Abstimmungskommissionen sollten um vertrauenswürdige Mitglieder der Gemeinden ergänzt werden. Weiterhin wurde die volle Regierungsübernahme durch die Interalliierte Generalskommission gefordert, eine strenge Ein- und Ausreisekontrolle, die Auflösung aller pro-ungarischen „Banden“ sowie das Recht des öffentlichen Bekenntnisses zu Österreich durch das Zeigen der Landesfarben.[86]

Einige der Forderungen wurden aufgegriffen, wie die Ergänzung der Abstimmungskommissionen um Gemeindebürger und die Entsendung alliierter Truppen in das Gebiet. Nicht zuletzt diese beiden Zugeständnisse bewogen den österreichischen Nationalrat am 30. November zur Annahme der Volksabstimmung. Dennoch bestanden aus österreichischer Sicht weiterhin grundlegende Probleme. So sei, kritisierte die Regierung in Wien, die Grenze des Abstimmungsgebiets zu Österreich zwar abgeriegelt, zu Ungarn jedoch nicht. Entsprechend beträten ungarische „Banden“ ebenso wie Gendarmen und die Geheimpolizei ungehindert das Abstimmungsgebiet und bedrohten die deutschsprachige Bevölkerung. Ungarn widersprach dieser Darstellung naturgemäß. Die eigene Grenze werde strikt bewacht, es sei vielmehr die trotz Verbot umfangreiche österreichische Propagandaaktivität, die zu Aufruhr führe.[87]

Dass die Lage angespannt war, ließ sich jedoch nicht leugnen. So kam es in der Nacht des 2. Dezember 1921 zu blutigen Auseinandersetzungen in Sopron, wobei die ungarische Polizei nicht einschritt. Am Folgetag sagte die Interalliierte Kommission schließlich die Erfüllung der österreichischen Forderung nach einer gemischten Polizei zu. Letztlich konnte diese jedoch mangels Personal nicht aufgestellt werden. Nach österreichischer Darstellung, weil sich alle pro-österreichischen Freiwilligen massiven Bedrohungen ausgesetzt sahen und ihre Bewerbung zurückzogen. Nach Aussage des französischen Generals Guillaume war der Grund vielmehr, dass sich nur ungeeignete Personen mit teils einschlägigem Vorstrafenregister gemeldetet hatten.[88]

Der letzte Streitpunkt betraf das Stimmverzeichnis. Tatsächlich konnten die Plebiszitkommissionen diese überhaupt erst am 6. Dezember 1921 einsehen. Nach einer Stichprobe stießen die österreichischen Kommissionsmitglieder auf so viele fehlerhafte oder fehlende Einträge, dass sie eine freie und faire Abstimmung für ausgeschlossen hielten. In einem Memorandum an die österreichische Regierung berichteten die österreichischen Mitglieder der Plebiszitkommissionen:

„Eine stichprobenartige Überprüfung der Listen ergab, daß die Eintragungen durchwegs eine objektive Erfassung aller Stimmberechtigten vermissen ließen und in jedem Hause dortwohnende Personen nicht eingetragen waren, während wieder in den Listen aufgenommene Personen dort teils gänzlich unbekannt waren, teils seit Jahren nicht mehr dort wohnten und in vielen Fällen sogar verstorben waren.[89]“

Zusammen mit dem Ödenburger Heimatdienst wurde am folgenden Tag die Interalliierte Generalskommission unter anderem aufgefordert, das Stimmverzeichnis auf der Basis von Besuchen jedes Haushalts neu zu erstellen. Zudem sei eine angemessene Frist für die Prüfung der Liste und die Behandlung von Einsprüchen zu gewähren. Alle früher bereits erhobenen Einwände wurden noch einmal nachdrücklich vorgebracht. Falls diese Bedingungen nicht erfüllt würden, werde Österreich alle seine Vertreter aus den Plebiszitkommissionen zurückziehen.[90]

Die Forderungen Österreichs blieben dennoch weitgehend unberücksichtigt. Ab dem 8. Dezember trafen die Truppen der Entente im Abstimmungsgebiet ein, am 12. übernahmen sie die volle Kontrolle über das Gebiet. Der Vorsitzende der Generalskommission, der Italiener Carlo Antonio Ferrario, verkündete noch am gleichen Tag, dass in Sopron am 14., in Brennberg am 15. und in den Umlandgemeinden am 16. Dezember 1921 abzustimmen sei. Ein zeitgleich unternommener letzter Versuch Österreichs bei der Pariser Botschafterkonferenz zu intervenieren, scheiterte effektiv. Zwar zeigte sich die Konferenz für eine Verschiebung bis spätestens zum 18. Dezember offen, überließ die Entscheidung jedoch General Ferrario, der an den gesetzten Terminen festhielt.[91]

Noch während über die Frage des Abstimmungstages verhandelt wurde, hatten sich die österreichischen Mitglieder der Plebsizitkommissionen am 12. Dezember geweigert, die Stimmlisten abzuzeichnen, da sie allenfalls ein Zehntel der aufgeführten Namen hatten prüfen können und für die Korrektheit der Listen nicht bürgen wollten. Am 13. Dezember folgte dann die offizielle Anweisung Wiens an die österreichischen Kommissionsmitglieder, die weitere Mitarbeit einzustellen.[92]

Der Abstimmungskampf

Das ausdrückliche Verbots jeder Form von Agitation im Protokoll von Venedig wurde von beiden Seiten schlichtweg ignoriert. Zwar konnte die Interalliierte Generalskmommission durch die Ausübung der Zensur die Zeitungen im Abstimmungsgebiet frei von Propaganda halten, in den Straßen brachten beide Seiten jedoch Nacht für Nacht ihre Materialien an. Für den Anschluss der Stadt an Österreich agitierte der nach dem Muster des Kärntner Abwehrkampfes eingerichtete „Ödenburger Heimatdienst“, der mittels Flug- und Streuzetteln, Gerüchten, Drohungen, Irreführung, Polemik und Humor Propaganda betrieb. Auf der ungarischen Seite gab es zwar keine vergleichbare Organisation, gleichwohl mangelte es nicht an entsprechenden Aktivitäten. Insbesondere die Studenten der Bergbauakademie in Sopron, die zuvor als sogenannte „Grünhüte“ zwar eine eigene Freischar gebildet hatten, zugleich jedoch Stimmberechtigt waren und daher nicht ausgewiesen werden konnten, betätigten sich für den Verbleib bei Ungarn.[93]

Zu den zentralen Botschaften beider Seiten gehörte die Unterstellung, die andere Seite wolle den Bolschewismus in das Gebiet bringen. Daneben wurden vor allem wirtschaftliche Argumente vorgebracht, wobei beide Seiten behaupteten, im eigenen Land warte der Wohlstand, während im anderen die Verarmung drohe.[94]

Ergebnis der Volksabstimmung

Die Volksabstimmung wurde bei frostigem Wetter am Mittwoch, dem 14. Dezember 1921 in Ödenburg, am 15. Dezember in Brennberg und am 16. Dezember 1921 in den acht umliegenden Ortschaften durchgeführt. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Abstimmungsgebiets hatten arbeitsfrei und die Stzraßen waren entsprechend belebt. Cafés und Restaurants waren geöffnet, der Ausschank von Alkohol blieb jedoch untersagt. Die Truppen der Entente bewachten die Stimmlokale und die Volksabstimmung wurde ohne Zwischenfälle abgehalten. Da die Vertreter Österreichs in den Plebiszitkommissionen die Abstimmung boykottierten, wurde diese nur durch die Vertreter der Interalliierten Militärkommission und die Vertreter Ungarns praktisch durchgeführt.[95]

Die Auszählung der Stimmen erfolgte am 17. Dezember 1921 ab 8 Uhr in der Mädchenschule in Sopron. Jede der acht Abstimmungskommissionen hatte einen eigenen Tisch, auf dem die Stimmurne aus ihrem Stimmbezirk in Sopron und die Urne aus dem Stimmbezirk der jeweiligen Umlandgemeinde stand. Die Zentrale Abstimmungskommission saß an einem separaten Tisch und beaufsichtigte die Auszählung. Nachdem der Vorsitzende formal die Unversehrtheit der Urnensiegel festgestellt hatte, begann die Auszählung. Zunächst wurden die Urnen aus Sopron geöffnet und gezählt, anschließend die Umlandgemeinden. Die Auszählung war um 16 Uhr mit der Zeichnung der Zählprotokolle durch die Kommissionsmitglieder beendet. Die Ergebnisse wurden von der Interalliierten Generalskommission am Folgetag durch Aushang öffentlich verkündet.[96]

Von den laut Stimmverzeichnis exakt 26.900 Stimmberechtigten beteiligten sich 24.063 Personen (89,5 %). Insgesamt wurden 15.334 Stimmen (65,1 % der gültigen Stimmen) für Ungarn abgegeben und 8227 (34,9 %) für Österreich; 502 Stimmen (2,1 % der abgegebenen Stimmen) waren ungültig. In Sopron stimmte eine deutliche Mehrheit für Ungarn, 12.327 (72,7 %) zu 4620 (27,3 %) Stimmen für Österreich, bei 351 Ungültigen (=2 %), während in den Umlandgemeinden eine knappe Mehrheit für Österreich stimmte, 3607 (54,4 %) zu 3006 (45,6 %) Stimmen für Ungarn bei 151 Ungültigen (2,4 %). Da das Ergebnis des gesamten Abstimmungsgebiets ausschlaggebend war, verblieb dieses vollständig bei Ungarn.[97]

Remove ads

Nach der Volksabstimmung

Zusammenfassung

Kontext

Anerkennung des Ergebnisses

Das Ergebnis der Volksabstimmung wurde noch am 17. Dezember der Pariser Botschafterkonferenz sowie den Regierungen in Budapest und Wien übermittelt. Die österreichische Regierung sandte eine weitere Protestnote nach Paris, in der sie erneut auf das mangelhafte Stimmregister verwies und eine Wiederholung der Abstimmung forderte. Die Botschafterkonferenz lehnte dies jedoch mit Blick auf die Ergebnisse ab. Selbst wenn einige Anhängerinnen und Anhänger Österreichs unrechtmäßig an der Stimmabgabe gehindert worden waren, fiel der Stimmüberhang Ungarns doch so groß aus, dass auch bei einer Wiederholung keine Änderung des Ergebnisses zu erwarten sei. Entsprechend nahm die Botschafterkonferenz die Ergebnisse am 23. Dezember 1921 offiziell an und ordnete die Rückübertragung der Regierungshoheit über das Abstimmungsgebiet an Ungarn und den Abzug der alliierten Truppen für den 1. Jänner 1922 an.

Die österreichische Seite schwankte, ob sie das Ergebnis akzeptieren sollte. So drang Ludwig Leser (SPAP), der Landeshauptmannstellvertreter des Burgenlandes noch im Dezember 1921 auf eine Besetzung des Abstimmungsgebiets durch die Volkswehr, die jedoch von der sozialdemokratischen Parteileitung untersagt wurde.[101] Letztlich erkannte Österreich erst am 20. Feber 1922 das Ergebnis offiziell an und übermittelte eine entsprechende Note an die ungarische Regierung.[102] Die ungarische Nationalversammlung ratifizierte die Volksabstimmung mit dem Gesetz Nr. XXIX/1922, das Stadtwappen von Sopron wurde um den Wahlspruch Civitas fidelissima („Die treueste Stadt“) ergänzt.[103]

Festlegung der Grenze (1921–1924)

Die „Interalliierte Kommission zur Festlegung der Grenze zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Ungarn“ trat erstmals am 28. Juli 1921 in Graz zusammen.[104] Sie sollte Vorschläge für die endgültige Grenzziehung ausarbeiten, über die letztlich der Völkerbundrat zu entscheiden hätte. Als Grundlage dienten der Vertrag von Saint-Germain, von Trianon sowie das Protokoll von Venedig.[105]

Die vierköpfige Kommission bestand ausschließlich aus Militärs, je einem Vertreter Frankreichs (der zugleich den Vorsitz führte), sowie des Vereinigten Königreichs, Italiens und Japans. Österreich und Ungarn entsandten ebenfalls Vertreter, die eine beratende Funktion hatten. Der Kommission standen für ihre Aufgabe etwa 250 Mitarbeiter zur Verfügung, von wenigen Ausnahmen abgesehen alles Militärangehörige.[106]

Aufgrund der erst im Dezember abgeschlossenen Landnahme und der Volksabstimmung konnte die Kommission ihr Tätigkeit im Feld erst im Jänner 1922 aufnehmen. Die vordergründig rein technische Aufgabe entpuppte sich schnell als diplomatischer Drahtseilakt, bei dem die teils ungenauen Weisungen aus den Vertragswerken mit den vielfältigen Befindlichkeiten der Bevölkerung vor Ort in Einklang gebracht werden mussten. Entsprechend hatte der Vorsitzende, Commandant André Jocard, bereits im Herbst 1921 in den unmittelbaren betroffenen Gemeinden entlang der Grenze etwa 300 Plakate mit der Aufforderung anbringen lassen, alle Forderungen und Hinweise zur künftigen Grenzziehung vorab schriftlich bei der Kommission einzureichen. Ergänzend wurde ein Fragebogen zur Erhebung strittiger Punkte, vor allem zu Fragen von Verkehr, Handel, Wirtschaft und religiösem Bekenntnis versandt.[107] Da jedoch beide Seiten massiv Einfluss auf die Beantwortung der Fragebögen nahmen, wurden diese schließlich nicht mehr berücksichtigt.[108]

Zwischen dem 1. und 14. März 1922 wurden zunächst Anhörungen in den betroffenen Grenzgemeinden durchgeführt. An 43 Stationen wurden jeweils für gut eine halbe Stunde die Hinweise der örtlichen Vertreter besprochen. Die Stimmung war anlässlich der Begehungen stark emotionalisiert: Beide Seiten versuchten immer wieder, die Bevölkerung mit Druck und Einschüchterung für die eigene Sache zu motivieren. Bei den Bittschriften und Memoranden der einzelnen Ortschaften an den Völkerbund standen nicht so sehr sprachliche oder ethnische Überlegungen im Vordergrund, sondern in erster Linie wirtschaftliche: Fragen des Zusammenbleibens von Feldern, Äckern und Großgrundbesitz, Erreichbarkeit von Märkten, der Wasser- und Stromversorgung.[109] Die Interessen von Großgrundbesitzern (wie die Familien der Batthyány, Erdődy, Esterházy, Lónyay oder der Erzherzog Friedrich), deren Vertreter als einzige die Möglichkeit zu vertraulichen Einzelgesprächen mit der Kommission erhielten, scheinen dabei im besonderen Maße berücksichtigt worden zu sein.[110][111]

Im Juni 1922 präsentierte die Interalliierte Grenzfestlegungskommission ihren abschließenden Vorschlag. An drei Stellen bat sie den Völkerbund zudem, von den Vorgaben der Pariser Vorortverträge deutlich abweichen zu können und begründete dies mit wirtschaftlichen Argumenten. Der Völkerbundrat verwarf zwar diese Änderungsvorschläge in seiner Sitzung am 19. September 1922 weitgehend, beschloss jedoch den sonstigen Entwurf, womit die österreichisch-ungarischen Grenze erstmals verbindlich festgelegt war.[112] Die Pariser Botschafterkonferenz bestätigte diesen Beschluss am 15. November 1922.[113]

Vermittelt von der Interalliierten Kommission, die sich enormes Expertenwissen über die lokalen Verhältnisse erarbeitet hatte, einigten sich Österreich und Ungarn noch im Dezember 1922 bilateral auf mehrere kleinere Gebietstäusche, die auch den Empfehlungen der Kommission entsprachen.[114] Bis 1924 wurden neben den notwendigen Markierungsarbeiten mit Unterstützung der Kommission weitere kleine Gebietsfragen einvernehmlich geregelt.[115]

Technisch und topographisch war die neue Grenze bis Juli 1924 markiert, die Grenzregulierungskommission hielt ihre letzte Sitzung am 2. August 1924 in Ödenburg ab. Offiziell beendete sie ihre Tätigkeit zum 19. August 1924. Über die Arbeiten entstand die Dokumentation Ausführliche Beschreibung und Plan der Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Ungarn mit Landkarte in insgesamt achtzehn Heften und mit 180 Landkarten, die bis heute als Grundlage für die fortlaufende Verständigung über den Grenzverlaufg zwischen den beiden Staaten dient.[116] Im Jahr 1928 ratifizierte Österreich schließlich das „Übereinkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Ungarn vom 11. März 1927, betreffend der Regelung der durch die Grenzziehung aufgeworfenen rechtlichen Fragen“, mit dem alle aus der Abtretung Westungarns und der Volksabstimmung in Sopron sich ergebenden Streitfragen abschließend geklärt wurde.[117][118]

Die weitere Entwicklung in Sopron und im Burgenland

Auf österreichischer Seite blieb eine gewisse Verbitterung über die Volksabstimmung zurück. Die stichprobenartigen Prüfungen der Stimmlisten in den wenigen verfügbaren Tagen vor der Abstimmung hatten zweifelsohne große Ungenauigkeiten ergeben. Rechnete man diese hoch, war von mehreren tausend Falscheinträgen auszugehen. Weiterhin gab es etwa 2000 Vertriebene, viele mutmaßlich pro-österreichisch Abstimmende, die nicht teilnehmen konnten. Auch wenn es am Tag der Volksabstimmung nicht zu offener Gewalt gekommen war, lagen viele Berichte über Bedrohungen der Abstimmenden durch die Studenten der Bergbauakademie vor. Da in den Stimmlokalen zudem die Identität der Abstimmenden nicht effektiv überprüft wurde, waren Mehrfachteilnahmen und Stimmabgaben unter falschem Namen nicht auszuschließen. Der Rückzug der österreichischen Vertreter aus den Plebiszitkommissionen, von denen im Gegensatz zu den interalliierten Offizieren viele auch Ungarisch sprachen und solches Fehlverhalten hätten aufdecken können, entpuppte sich somit als schwerer Fehler.[119] Die zentralen Argumente Österreichs gegen die Legitimität der Volksabstimmung fasste Viktor Miltschinsky in seinem noch 1922 herausgegeben Buch Das Verbrechen von Ödenburg zusammen.[120][121]

Anhand des 1923 veröffentlichten Berichts des ungarischen Vertreters in der Plebiszitkommission, Frigyes Villani, sah sich die österreichischen Seite in vielen Punkten bestätigt. Für Maßnahmen im Rahmen der Abstimmung seien dreihundert Studenten der Forst- und Bergbauakademie sowie vierzig Staatspolizisten aktiviert worden, die österreichisches Agitationsmaterial bereits am Bahnhof abfingen und pro-österreichische Aktivisten drangsalierten. Zudem seien Stimmberechtigte aus dem Landesinneren mobilisiert worden, wobei im Bericht unerwähnt bleibt, ob diese stimmberechtigt waren oder nicht. Über direkte Betrügereien und Fälschungen berichtet Villani jedoch nicht.[122][123]

So tat sich Österreich lange schwer mit der Anerkennung des Verlusts von Ödenburg. In der Burgenländischen Verfassung, die Ödenburg ausdrücklich als Landeshauptstadt genannt hatte, wurde der entsprechende Passus tatsächlich erst 1981 geändert – obwohl der Landtag und die Regierung bereits seit 1930 ihren Sitz in Eisenstadt hatten.[124] Der Vorwurf ein „Magyarone“ zu sein, also ein Ungarnfreund, der das Burgenland rückübertragen wolle, blieb noch lange ein gängiger Schmähbegriff.[125]

Ungarn wies die Vorwürfe Österreichs von Beginn an zurück und kritisierte im Gegenzug die bewusste Verzögerung bei der Landnahme, durch die Österreich und insbesondere der Ödenburger Heimatdienst 20 zusätzliche Tage für ihre illegale Propaganda erhalten hätten. Zudem zeige die in allen Stimmbezirken vergleichbare große Nicht-Teilnahme, dass es keinen systematischen Druck auf die überwiegend deutschsprachigen Bewohnerinnen und Bewohner der Umlandgemeinden gegeben haben könne.[126]

Darüber hinaus tat sich die ungarische Gesellschaft insgesamt schwer mit der Anerkennung der Gebietsverluste, darunter auch Westungarn. So sagte der ungarische Ministerpräsidenten István Bethlen in seiner Rede anlässlich der Einweihung des „Tors der Treue“ 1928 in Sopron: „Es kam zur Volksabstimmung, zur einzigen, die wir entgegen den Bestimmungen des Friedensvertrages zu erzwingen vermochten, und sie lieferte den Beweis dafür, dass die Voraussetzung, von der der Vertrag von Trianon ausgegangen war, grundfalsch ist.“ Zu dieser Zeit waren solche revisionistischen Äußerungen in Ungarns Politik durchaus üblich, jedoch unternahm die ungarische Regierung keine wirklichen Anstrengungen, Westungarn wiederzugewinnen.[127]

In Sopron und dem Burgenland blieb das Verhältnis von pro-österreichisch und pro-ungarisch eingestellten Bürgerinnen und Bürgern noch viele Jahre angespannt. Insbesondere 1922 kam es sogar noch zu vereinzelten gewalttätigen Auseinandersetzungen mit wiederformierten „Banden“. Nachdem es im Juli 1922 im Südburgenland zu einem zweistündigen Feuergefecht zwischen etwa 70 Freischärlern und der österreichischen Gendarmerie gekommen war, ging die ungarische Regierung energisch gegen alle Freischaren vor, löste diese auf und verhaftete viele Anführer. Bis zum Abschluss der Grenzfestlegung 1924 versuchten beide Regierungen noch Einfluss auf die Bevölkerung im Grenzgebiet zu nehmen, um die laufenden Verhandlungen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Ab der zweiten Hälfte der 1920er Jahre beruhigte sich die Lage zunehmend. Im Burgendland war es vor allem die Oberschicht, die katholische Priesterschaft und die Anhänger der Christlichsozialen Partei, die sich weiterhin dem Ungarntum und vor allem der ungarischen Sprache verbunden fühlten.[128]

Remove ads

Die Volksabstimmung in der Erinnerungskultur

Zusammenfassung

Kontext

Der Volksabstimmung in Sopron wird vor allem in Ungarn und insbesondere im ehemaligen Abstimmungsgebiet selbst gedacht. Dabei spielte in der Zwischenkriegszeit die „Treue zu Ungarn“ als Thema eine herausgehobene Rolle, der noch 1922 mit der Änderung des Stadtwappens, und 1928 mit der Einweihung des „Tors der Treue“ (Hűségkapu) gedacht wurde.[129] Die Glocke der Lutheranischen Kirche, die am 17. Dezember 1921 den Sieg der ungarischen Seite verkündete, wurde nachträglich in „Glocke der Treue“ umbenannt. Im Jahr 2003 wurde der sogenannte Treuebrunnen in der Altstadt errichtet. Mit drei Figuren erinnert er an die Stadtgründung 1277 und die Treue zum ungarischen König, an die Volksabstimmung 1921 und die Treue zu Ungarn sowie an das Paneuropäischen Picknick 1989 und die Treue zu Europa. Die Volksabstimmung wird durch den Bürgermeister Dr. Mihály Sopronyi-Thurner, der einen Stimmzettel in der Hand hält, repräsentiert.[130]

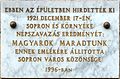

Darüber hinaus finden sich heute in der Stadt eine Reihe von Gedenktafeln, die zu entsprechenden Jubiläen an einschlägigen Gebäuden angebracht wurden. Am Gebäude der Universität Sopron findet sich eine Gedenktafel aus dem Jahr 2005, die an die Errichtung des Gebäudes im Jahr 1925 aufgrund der am 14. Dezember 1921 erwiesenen „Freundlichkeit“ der Stadt verweist.

- Gedenktafel an der Universität Sopron

- Gedenktafel an einem ehemaligen Abstimmungslokal in der János-Ferenczy-Straße 1

- Gedenktafel am Haus Ferenc-Rákóczi-Straße 6

- Das „Tor der Treue“ am Feuerturm in der Altstadt

- Der „Treuebrunnen“ am Altstadtring

- Gedenkstein für die Volksabstimmung in Ágfalva (Agendorf)

Remove ads

Deutungen der Volksabstimmung

Zusammenfassung

Kontext

Nach Einschätzung der zeitgenössischen Politikwissenschaftlerin Sarah Wambaugh ist kaum zu bestreiten, dass die Stimmlisten viele Fehler aufwiesen und die Zeit für deren Überprüfung zu kurz angesetzt war. Ob die Anhänger Österreichs tatsächlich gewaltsam von der Stimmabgabe abgehalten wurden, sei jedoch weniger eindeutig zu beantworten. Das Ausbleiben offener Gewalt und die österreichische Mehrheit in einigen Umlandgemeinden, lassen zumindest eine flächendeckende Beeinträchtigung fragwürdig erscheinen. In ihrer umfassenden Untersuchung von 1933 der Plebiszite nach dem Ersten Weltkrieg kommt sie zu dem Schluss:

“The conclusion to be drawn appears to be that the majority for Hungary may really represent the wish of the inhabitants, or it may not, and that, as proper safeguards for a free and fair plebiscite were lacking, the vote is not convincing either one way or the other. Whether the failure of the Allies to protect the authenticity of the vote was due to European politics or to pressure of time, it is greatly to be regretted.”

„Die Schlußfolgerung, die daraus zu ziehen ist, lautet, dass die Mehrheit für Ungarn entweder wirklich den Wunsch der Bevölkerung widerspiegelt oder nicht, und dass die Abstimmung weder in die eine noch in die andere Richtung überzeugend ist, da angemessene Garantien für ein freies und faires Plebiszit fehlten. Ganz gleich, ob dieses Versäumnis der Alliierten, die Authentizität der Abstimmung zu schützen, auf die europäische Politik oder den Zeitdruck zurückzuführen ist, es ist sehr zu bedauern.“

Auch jüngere wissenschaftliche Untersuchungen der Volksabstimmung kommen zu einem vergleichbaren Urteil. So schrieb Jon Dale Berlin 1974 in seiner Untersuchung der Burgenland-Frage:

„Whereas the voting records have since disappeared, it is doubtful if the degree of inaccuracy in the balloting can ever be proven.“

„Da die Abstimmungsunterlagen inzwischen verschwunden sind, ist es zweifelhaft, ob der Grad der Ungenauigkeit bei der Stimmabgabe jemals nachgewiesen werden kann.“

Sowohl in Österreich als auch in Ungarn entwickelte nationalistische Kreise unterschiedliche Narrative zur Volksabstimmung, die auch in der heutigen Zeit noch nachwirken. So schreibt der Historiker László Dávid Törő von der Universität Debrecen:

„Die Volksabstimmung von 1921 in Sopron stand im Mittelpunkt vieler nationalistischer Narative. Es war der Höhepunkt oder der Tiefpunkt in der Geschichte Soprons, je nachdem, auf welcher Seite der Grenze ein:e Autor:in schrieb. Für die ungarischen Nationalist:innen machte dieses Ereignis jede Geschichte von Sopron zu einer Art theologischen Erfüllung einer historischen Schickung. Diese Interpretation (die im heutigen Ungarn noch immer vertreten wird) blendet die Tatsache aus, dass nicht alle die Legitimität dieses Referendums anerkannten. Die österreichische Seite knüpfte politische Ansichten oft an den ethnischen Hintergrund der Bevölkerung und schränkte damit die Möglichkeit eines freien Denkens außerhalb ethnischer Determinanten ein. Durch die Hervorhebung des ethno-deutschen Charakters von Sopron (oder Eisenstadt) wurde versucht, das Recht Ungarns auf die Stadt zu delegitimieren.“

– László Dávid Törő: Westungarn und das Burgenland (1921-1945) (www.copernico.eu)

Die tatsächlichen diplomatischen Handlungsspielräume der Regierungen in Budapest, Wien aber auch Rom werden unterschiedlich bewertet. Der Verlust Ödenburgs für Österreich beziehungsweise der Verbleib Soprons bei Ungarn habe, so eine heute vorherrschende Lesart, einen sehr wichtigen Befriedungsprozess an der österreichisch-ungarischen Grenze eingeleitet, der bis heute anhalte. So schreibt der ungarische Staatswissenschaftler István Bibó:

„[Der] Verbleib der Stadt mit so vielen und bedeutenden ungarischen historischen Reminiszenzen bei Ungarn [...] führte dazu, daß – obwohl Sopron/Ödenburg nach allen wirtschaftlichen und vernünftigen Standpunkten gesehen die 'natürliche' Hauptstadt des Burgenlandes wäre – die österreichisch-ungarische Grenze eine der Grenzen der Jahre 1918 und 1919 wurde, entlang derer sich psychologische Beruhigung und Ausgeglichenheit herausbildete.“

Die diplomatischen Möglichkeiten Österreichs wurden von der Geschichtsschreibung unterschiedlich bewertet: Eduard Hochenbichler formulierte die – auch ihm selbst zufolge – gewagte These, Bundeskanzler Johann Schober habe das Vermittlungsangebot der ČSR ausgeschlagen, weil er das Angebot des „Monarchietöters“ Edvard Beneš nicht annehmen wollte: Bei einer tschechoslowakischen Vermittlerrolle hätte „die ganze burgenländische Frage eine andere, für Österreich zweifellos günstigere Lösung gefunden“.[134]

Irmtraut Pozza-Lindeck wiederum vertrat die Ansicht, das Burgenland den Freischärlern zu überlassen hätte zum Verlust des ganzen Burgenlandes geführt, eine Eroberung zu Krieg, der Preis Ödenburg sei daher für das Restburgenland gewissermaßen zwingend gewesen. Norbert Leser brachte weiters die Möglichkeit einer Annäherung an die Kleine Entente ins Spiel. Einigkeit der österreichischen Historiker besteht aber darin, dass das Ergebnis der Abstimmung von vornherein festgestanden sei und man in Venedig nur mehr über die konkreten Modalitäten verhandelt habe.

Remove ads

Siehe auch

Literatur

Zusammenfassung

Kontext

Forschungsliteratur:

- Josef Borus: Freischärler in Westungarn (1921). In: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 – Landesmuseum (Hrsg.): Burgenland 1921. Anfänge, Übergänge, Aufbau (= Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland). Band 95, 1996, ZDB-ID 3106228-3 (englisch, zobodat.at [PDF] Publikation im Rahmen der „Schlaininger Gespräche“ 1991).

- Jon Dale Berlin: The Burgenland Question 1918-1920. From the collapse of Austria-Hungary to the Treaty of Trianon. Madinson 1974, OCLC 1289778857 (zugleich Dissertation an der University of Wisconsin–Madison).

- Michael Burri: Peacekeeping after Paris: The Interallied Commission for the Delimitation of the Boundary between Austria and Hungary. In: Zeitschrift für Verwaltungsgeschichte. Band 7, 2022, S. 36–51, doi:10.2478/ADHI-2022-0015 (englisch, sciendo.com [PDF]).

- Thomas Edelmann: Der Konflikt um das Burgenland 1919 – 1921. In: Heeresgeschichtliches Museum Wien (Hrsg.): Ende und Aufbruch. Die poltitischen Folgen des Ersten Weltkrieges (= Acta Austro-Polonica). Band 12. Wien 2019, DNB 1221395750, S. 113–146 (hgm.at [PDF] Konferenzschrift zum Symposium „Ende und Aufbruch. Die poltitischen Folgen des Ersten Weltkrieges“).

- Ladislaus Fogarassy: Beiträge zum Venediger Protokoll aufgrund ungarischer Quellen. In: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv / Landesbibliothek und Landesmuseum (Hrsg.): Burgendländische Heimatblätter. Band 40, Nr. 4, 1978, ZDB-ID 214233-8, S. 145–157 (zobodat.at [PDF]).

- Eduard Hochenbichler: Republik im Schatten der Monarchie. Das Burgenland, ein europäisches Problem. Wien, Frankfurt, Zürich 1971, DNB 720003113.

- Norbert Leser: Vom Sinn der burgenländischen Geschichte. In: Richard Berczeller, Norbert Leser (Hrsg.): Mit Österreich verbunden. Burgenlandschicksal 1918–1945. Wien, München 1975, DNB 750323337, S. 11–71 (Zeittafel, Kurzbiographien und Bildauswahl von Gerald Schlag).

- Áron Máthé: Das Ödenburg-Referendum – ein Erfolg der ungarischen Diplomatie. In: David Skrabania, Sebastian Rosenbaum (Hrsg.): Die Volksabstimmung in Oberschlesien 1921. Nationale Selbstbestimmung oder geopolitisches Machtspiel? (= Neue Studien zur Geschichte Polens und Osteuropas. Band 7). Paderborn 2023, DNB 1269613405, S. 521–535.

- Béla Rásky: Vom Schärfen der Unschärfe. Die Grenze zwischen Österreich und Ungarn 1918 bis 1924. In: Helmut Konrad, Wolfgang Maderthaner (Hrsg.): Das Werden der Ersten Republik. …der Rest ist Österreich. Band 1. Wien 2008, DNB 991851269, S. 139–158.

- Béla Rásky: Fabricating a Border. The Sopron Plebiscite of 1921 and the Delineation of Burgenland. In: Sergiusz Bober (Hrsg.): Post-World War One Plebiscites and Their Legacies. Exploring the Right of Self-Determination. Budapest, Wien, New York 2024, OCLC 1440220134, S. 121–143, JSTOR:10.7829/j.ctv2vdbvj6.10 (englisch).

- Gerald Schlag: Die Grenzziehung Österreich-Ungarn 1922/23. In: Burgenländisches Landesarchiv (Hrsg.): Burgenland in seiner pannonischen Umwelt. Festgabe für August Ernst (= Burgenländische Forschungen. Sonderband. Band 7). Eisenstadt 1984, DNB 840543867, S. 333–346.

- Sarah Wambaugh: Plebiscites since the world war with a collection of official documents. Band 1. Carnegie Endowment for International Peace, Washington 1933, OCLC 257812582 (englisch, handle.net).

Quellen:

- Klaus Koch, Walter Rauscher, Arnold Suppan (Hrsg.): Selbstbestimmung der Republik. 21. Oktober 1918 bis 14. März 1919 (= Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938. Band 1). Wien/München 2015, DNB 1076015042.

- Klaus Koch, Walter Rauscher, Arnold Suppan (Hrsg.): Im Schatten von Saint-Germain (= Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938. Band 2). Wien/München 2015, DNB 1076015387.

- Klaus Koch, Walter Rauscher, Arnold Suppan (Hrsg.): Zwischen Staatsbankrott und Genfer Sanierung (= Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938. Band 4). Wien/München 2015, DNB 1076014488, Dokument 625.

- Sarah Wambaugh: Plebiscites since the world war with a collection of official documents. Band 2 – Documents. Carnegie Endowment for International Peace, Washington 1933, OCLC 257812582 (handle.net).

Zeitgenössische Publikationen:

- Delivered from Austrian Yoke. British troops take part in imposing ceremony handing over Sopron and district to Hungary, Nachrichtenbeitrag (stumm, schwarz-weiß, 49 Sekunden Länge), Vereinigtes Königreich 1922, British Pathé, Film-ID 402.11.

- Viktor Miltschinsky: Das Verbrechen von Ödenburg. Aufgrund authentisches Materials dargestellt. Wien 1922, DNB 575131993 (archive.org [PDF]).

- Gusztáv Thirring: Sopron Civitas fidelissima. Sopron 1925, OCLC 1087877227 (ungarisch).

- Ernest Traeger: Die Volksabstimmung in Sopron 14.-16. Dezember 1921. Aus den Tagen der Trauer, Zuversicht und Treue. Budapest 1928, DNB 576706434 (Zuvor in Ungarisch publiziert in: Gusztáv Thirring: Sopron Civitas fidelissima).

- Frigyes Villani: Jelentés a soproni népszavazásról és a magyar – osztrák határ megállapításáról. Sopron 1923, Signatur der Ungarischen Nationalbibliothek: 304.966 (ungarisch).

Belletristik und weitere Medien:

- Akik a hazára voksoltak – Sopron 1921, Dokumentarfilm (ungarisch), Ungarn 2022, Krisztián Bárány (Regie).

Remove ads

Weblinks

- Von der Österreichischen Nationalbibliothek digitalisierte Ausgaben: Tagesüberblick vom 18. Dezember 1921 (online bei ANNO).

- László Dávid Törő: Westungarn und das Burgenland (1921-1945). Eine Debatte in der österreichischen und ungarischen Geschichtsschreibung. In: www.copernico.eu. Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, 21. Juli 2023, abgerufen am 10. August 2025.

- border(hi)stories. Erinnern – Gedenken – der Grenze entlang. In: interreg-athu.eu/borderhistories/. IZ – Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung, abgerufen am 10. August 2025.

- Róbert Fiziker: Magyarok maradtunk. Népszavazás Sopronban és környékén. 1921. Magyar Nemzeti Levéltár, 12. Juni 2020, abgerufen am 10. August 2025 (ungarisch).

- Michaela Scharf: Der Gewinn des Burgenlandes. In: Die Welt der Habsburger. Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H., abgerufen am 10. August 2025.

- Stefan Benedik et al.: Abgestimmt! Wie Grenzen entstehen. In: https://hdgoe.at. Haus der Geschichte Österreich, abgerufen am 10. August 2025.

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads