Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Palais Jacques-Cœur

hôtel particulier du XVe siècle à Bourges (Cher) De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

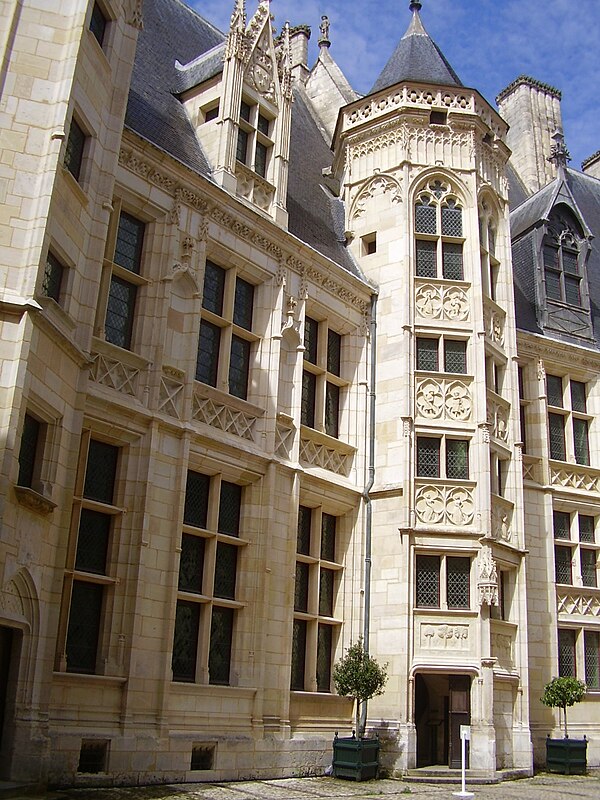

Le palais Jacques-Cœur est un hôtel particulier du XVe siècle situé à Bourges, dans la région historique du Berry et le département français du Cher, en région Centre-Val de Loire.

Caractéristique de l'hôtel « à la française » qui existe depuis le Moyen Âge, il est considéré, de par l'élégance de son architecture, la richesse et la variété de sa décoration, comme l'un des plus somptueux édifices civils de style gothique flamboyant.

L'édifice fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840[2].

Remove ads

Localisation

Le palais Jacques-Cœur est situé au centre de la ville de Bourges entre la ville haute et la ville basse sur un flanc de coteau au 10 bis rue Jacques-Cœur. En contrebas, la rue des Arènes longe l'ancienne enceinte gallo-romaine d'Avaricum, tandis que l'actuelle rue Jacques-Coeur préexistante à la construction en définit la limite supérieure et donne un accès facile au reste de la ville dont le palais royal (aujourd'hui disparu), les marchés et la cathédrale.

Remove ads

Historique

Résumé

Contexte

Le fief de la Chaussée

Fils d'un marchand né à Bourges vers 1400, Jacques Cœur connaît une ascension sociale fulgurante dans les années 1430. Après une période de faux monnayage et différents petits arrangements fiscaux, il est finalement à la tête d'un négoce prospère en Méditerranée qui conduit le roi Charles VII à l'anoblir en 1441.

Désormais Grand Argentier du royaume de France et Maitre des monnaies, il devient l'homme le plus riche du royaume et cherche à asseoir son autorité tout en marquant sa réussite par l'édification d'une « Grand' Maison » dans sa ville natale de Bourges, par ailleurs cité royale.

C'est ainsi qu'en 1443, Jacques Cœur achète pour 1 200 écus d'or le fief de la Chaussée[3], terrain de 5 000 m2 qui appartenait à Jean Belin, chanoine de la Sainte-Chapelle de Bourges, et deux maisons voisines qui dominaient la ville sur une centaine de mètres[4].

La construction de l'hôtel de la Chaussée a coûté plus de 100 000 écus d'or[5] et semble avoir été terminée en 1453.

Disgrâce et confiscation

En 1451, Jacques Cœur tombe en disgrâce et finit emprisonné.

Charles VII, jaloux de cette première résidence de plaisance qui préfigure les hôtels particuliers qui fleuriront à la Renaissance, plus raffinée et confortable que son propre palais (aujourd'hui disparu), confisque la bâtisse et tout son mobilier.

Jacques Cœur n'y aurait séjourné que huit nuits au long de sa vie ; il s'évade et meurt dans l'île grecque de Chios en 1456.

Le palais L'Aubespine

Ne trouvant pas d'acquéreur, le roi rend finalement la maison aux fils de Jacques Cœur, Henri, Ravan et Geoffroy en 1457.

Geoffroy, dernier des fils, en hérite et le lègue finalement à son propre fils qui par revers de fortune à la suite de la perte de plusieurs bateaux le revend en 1501 à un notable local, Antoine Turpin. Ce dernier qui lui-même le cède en 1552 à Claude de L'Aubespine, secrétaire d'État aux finances[6].

Palais administratif et judiciaire

De mains en mains, la maison est finalement adjugée par décret judiciaire au ministre Jean-Baptiste Colbert le . Il rétrocède l'édifice à la municipalité de Bourges le et celle-ci y installe divers services administratifs et judiciaires[6] dont le palais de justice qui, associé au nom de Jacques Coeur, lui donne son nom actuel.

De la Révolution à Mérimée : la lente destruction évitée

La Révolution occasionne la destruction de bas-reliefs divers et notamment celle de Charles VII en cavalier, qui occupait le dais du porche d'entrée depuis l'origine et qui était le premier exemple connu d'une statue équestre en tant que « motif central d'une façade d'édifice civil, qui sera repris plus tard dans d'autres demeures royales et seigneuriales[7] ».

L'installation de la cour d'appel et du tribunal de première instance en 1820 entraînèrent les plus graves destructions architecturales dans le bâtiment : l'intérieur fut remodelé au fur et à mesure des besoins d'espace, sans aucun respect pour les décorations existantes : ouverture de fenêtres, partage des galeries, division de la chapelle, destruction de sculptures et de cheminées, dont la cheminée monumentale[8] lors de la transformation de la salle des Festins en salle d'audience de la cour d'appel, etc.

Cependant, dès 1837, Prosper Mérimée signale ces modifications et classe le bâtiment monument historique en 1840.

En 1858, la ville décide de le revendre à l'État et au département. Une campagne de restauration partielle commence alors sous la direction de l'architecte des monuments historiques Auguste Bailly puis Paul Boeswillwald, se poursuivant jusqu'en 1885. Malgré une réfection importante des façades et une reconstitution ambitieuse de l'intérieur, cette restauration ne fut pas exempte d'erreurs, comme la suppression arbitraire de la toiture conique du donjon de la façade ouest par l'architecte Boeswillwald[9].

- Portail dessiné par Eugène Viollet-le-Duc, vers 1856.

- Plan d'après Viollet-le-Duc[10].

- Salle d'apparat du palais de justice où s'est tenue la Haute Cour de justice de Bourges en 1849[11].

Les restaurations

En 1920, le département revend à son tour à l'État la partie qui lui appartenait, la cour d'appel et les tribunaux quittant le bâtiment. L'hôtel Jacques-Cœur continue à porter l'appellation de palais en référence à cette ancienne utilisation.

L'État se porte acquéreur de l'ensemble du bâtiment en 1923 et une restauration reposant sur des bases historiques sérieuses fut menée de 1927 à 1937 sous la direction des architectes Henri Huignard et Robert Gauchery. L'état actuel des bâtiments en est le résultat direct.

Le Palais est géré, animé et ouvert à la visite par le Centre des monuments nationaux.

En 1999 une campagne de nettoyage des façades précède la reprise de toutes les parties extérieures qui sont restaurées aux alentours des années 2010[12].

Remove ads

Description

Résumé

Contexte

Le palais comprend des espaces privés (chambre des Galées, salle du Trésor) et des espaces publics parmi lesquels des pièces à fonction sociale (salle des Festins) et des pièces utilitaires (office avec passe-plats, salle de chauffe et cuisine, étuves, vestiaire), un donjon, trois cours, une chapelle, huit escaliers à vis hors œuvre, un pigeonnier sous les combles et une cour intérieure encadrée sur trois côtés par des galeries ouvertes à arcades en anse de panier[16].

Les bâtiments, serrés entre une rue dont l'alignement ne peut être modifié et l'enceinte gallo-romaine que Jacques Cœur se voit contraint de conserver, se déploient autour d'une cour intérieure. Ils s'élèvent, du moins pour le corps principal, sur trois étages, le premier séparé du rez-de-chaussée par un cordon en larmier, le dernier pris dans la toiture et éclairé par d'imposantes lucarnes. L'élévation obéit déjà à un quadrillage régulier, fondé sur un jeu marqué de verticales (baies superposées et sommées, sur les travées, par une arcade richement ornée) et d'horizontales[17].

La façade avant à l'ouest, qui donne sur la rue, est de style gothique flamboyant. Son premier étage se termine par une corniche, formée de choux frisés, et par une balustrade, où réapparaît l'ordinaire motif emprunté au nom même de Jacques Cœur, les cœurs et les coquilles de ses armes doublement parlantes. Cette façade externe comporte une double porte centrale (porte piétonne étroite[18] et porte charretière à deux battants[19]) percée sous un pavillon rectangulaire et surmontée d'une statue équestre de Charles VII sous un dais, martelée à la Révolution en 1792. Cette statue est encadrée par deux fausses fenêtres dans lesquelles s'inscrivent deux personnages à mi-corps, accoudés comme pour regarder tous les mouvements de la rue. Tournés à l'origine vers Charles VII, ils représentent probablement Jacques Cœur et sa femme, Macée de Léodepart (une hypothèse minoritaire y voit une servante et d'un servant de Jacques Cœur)[20]. La façade extérieure donne sur une place où trône la statue en marbre de Jacques Cœur, commande d'État réalisée par Auguste Préault et donnée à la ville de Bourges en 1874 (manifestation de l'historicisme régional), le maire Eugène Brisson l'inaugurant le [21].

La façade arrière interne est bâtie sur le rempart gallo-romain de l'oppidum de Bourges, dont elle incorpore trois tours, avec leurs courtines, sur une centaine de mètres, suivant ainsi le tracé courbe de l'enceinte[4].

La chapelle se trouve au-dessus de l’entrée ; le tympan de la fenêtre de cette chapelle est orné d'une grande fleur de lys accostée de deux cœurs, un des signes d'hommage au roi[22].

Les galeries basses ouvertes sur la cour sont surmontées de galeries hautes chauffés par plusieurs cheminées monumentales. Dans la galerie sud (dite galerie des marchands ou galerie d'hiver), une cheminée appelée « Les jeux de la guerre », développe le thème de la défense d'un château assiégé ou d'une ville fortifiée. Le linteau en arc surbaissé est surmonté d'un manteau orné d'une courtine renforcée de six tours flanquantes et de créneaux percés de meurtrières, occupés par des défenseurs, majoritairement des combattants en armes[23]. Deux lucarnes du toit donnent à voir des aristocrates observant le siège). La seconde appelée « Les loisirs de la noblesse », a son manteau divisé en trois arcades aveugles dans lesquelles logent trois couples[24] et dont la frise est interrompue par les pinacles des arcs en accolade fleuronnée[25]. Cette galerie-promenoir a un caractère pratique (passage, salles de sociabilité) mais aussi symbolique, constituant comme pour les palais de la Renaissance italienne un moyen ostentatoire d'affirmation politique pour le commanditaire qui cherche à faire démonstration de sa richesse et de sa culture[26].

Deux salles de réception où se tenaient réunions, cérémonies et banquets occupent le cœur du logis occidental : la salle dite des Festins au rez-de-chaussée ; celle dite d'apparat au-dessus, a un plafond porté par trois grosses poutres. La salle des Festins possède une cheminée monumentale qui occupe toute la surface du mur sud, et dans un angle a été rétablie une tribune en pan coupé où prenaient place quatre à cinq musiciens qui accompagnaient les banquets. Son garde-corps représente un tapis figuré des emblèmes de Jacques Cœur (le cœur et la coquille) et de sa devise : « dire, faire, taire, de ma joie »[17]. À noter également la présence d'étuves à hypocauste[27],[28].

| Tribune des musiciens ornée des symboles de Jacques Cœur | |||||||||

| |||||||||

Certains adeptes d'ésotérisme ont cru voir en Jacques Cœur un initié en alchimie[31]. Son palais comporterait ainsi de nombreux symboles alchimiques, mais ces interprétations laissent les historiens dubitatifs[32].

Remove ads

Le palais Jacques-Cœur dans les arts et la culture

« J'aimais profondément cet édifice. […] Sa division entre deux mondes, d'un côté l'ancien, qui l'apparent à une demeure seigneuriale, de l'autre un air d'Italie et déjà des raffinements orientaux. Partout, des souvenirs de mes voyages, ces palmiers sculptés sur la porte, les naves dessinés sur les vitraux et ces figures en pierre de mon régisseur et notre plus ancienne servantes qui m'attendent, penchés à la fenêtre… »

Remove ads

Galerie

- Palais Jacques-Cœur. Héliogravure. Maison d'édition Michel Lévy frères.

- Cour du Palais Jacques-Cœur. Héliogravure. Maison d'édition Michel Lévy frères.

- Façade du Palais Jacques-Cœur. Héliogravure. Maison d'édition Michel Lévy frères.

- L'escalier d'honneur, inachevé, rappelle que le chantier n'est pas terminé en 1451 lors de l'arrestation de Jacques Cœur.

- L'étuve fonctionnait comme un hammam[34].

- Cheminée et porte d'angle de la salle des festins[38].

- Voûte gothique de l'escalier.

- Scène de cuisine[39] sur le fronton de la porte menant aux cuisines.

- Cheminée de la chambre du conseil[41].

Bas-relief de la “chambre du trésor” : Tristan et Iseut à la fontaine, épiés par le roi Marc[42].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads