Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Caftan

tenue traditionnelle De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le caftan est une tunique longue portée dans diverses régions à travers le monde, au Moyen-Orient, au Maghreb et aussi en Asie centrale, en Perse (qui englobait l'actuel Iran ainsi que d'autres États), dans l'Empire moghol sous la dynastie fondée par Babur, dans certains États indépendants italiens comme la république de Venise, dans l'Empire omeyyade et l'Empire ottoman. Le terme recouvre une grande variété de tuniques longues existant ou ayant existé à différentes époques.

D'autres graphies existent, telles que cafetan ou plus anciennement kaftan, khaftan voire qaftan[1]. Le mot français est une translittération d'un nom turc, lui-même emprunté au persan.

Remove ads

Dénominations et étymologie

Selon l'Académie française le mot caftan serait apparu en français au XVIe siècle, s'écrivant d’abord cafetan, et serait emprunté au turc qaftan, « robe d’honneur », lui-même du persan khaftan, « sorte de vêtement militaire »[2].

En turc moderne le caftan s'écrit kaftan, en persan خفتان ḫäftān ou khaftān, en russe кафтан kaftan, en arabe قفطان qafṭān, en hébreu קַפטָן ḳafṭān.

Remove ads

Définition et variantes

Les caftans sont définis par un certain nombre de points communs : ils sont longs et souvent amples, droits ou légèrement croisés, à manches longues ou mi-longues, sans col ou capuche et ouverts en leur milieu, sur toute leur longueur (avec ou sans boutons). Toutefois, chaque nation ou peuple ayant intégré le caftan dans son patrimoine vestimentaire a donné à celui-ci sa touche propre au niveau de la coupe, des tissus, des couleurs, des broderies, des ornementations et des motifs, d'où l'apparition de caftans perses, moghols, vénitiens, turcs, slaves, algériens ou marocains.

Courant 2024, l'Algérie et le Maroc se disputent la paternité du caftan[3].

Remove ads

Historique

Résumé

Contexte

Le Kaftan, cette robe d'Asie Mineure était autrefois portée par les anciens peuples de l'ancienne Perse. Plusieurs études menées sur les tenues des anciens peuples de l’Asie font référence à l'existence du caftan. L'étude du docteur Elfriede Knauer (en) précise en effet que les anciens Perses ont longtemps porté des manteaux en deux parties, même dans le nord de la Chine et de l'Inde[4]. Cela vaut non seulement pour les Perses achéménides et sassanides, mais aussi pour les aristocrates parthes, les Scythes, les Turcs ou les Tochariens du Turkestan oriental (Chine). Au fil du temps, les Perses ne cesseront de mettre à jour cette robe longue, apportant de nouveaux tissus de toute l'Asie. Cette robe longue fut plus tard connue sous le nom de Kaftan (خفتان) et fut plus tard adoptée par les femmes turques, qui nommèrent la tribu Bisirmiskaftan. Avec l'établissement de l'Empire ottoman et son influence ultérieure, le caftan a évolué en réponse aux goûts et aux modes importés d'Europe et d'Asie, et cette évolution se poursuit sur un autre continent, l'Afrique où les régences ottomanes furent les premières à voir le caftan en Afrique du Nord.

- Mohammad Chah Qadjar, chah d'Iran (1808-1848), originaire d'Azerbaïdjan.

- Alim Khan, dernier émir de Boukhara, en caftan ouzbek (photo de 1911).

- Caftan arménien en 1779.

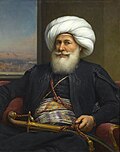

- Méhémet Ali, vice-roi d'Égypte, en caftan ottoman (1840).

Asie

Le caftan était un vêtement d'apparat chez les Asiatiques et plus tard chez les Byzantins et les Turcs[5].

Asie centrale

Le caftan se retrouve dans de nombreux pays et régions d'Asie centrale.

Certains peuples turcophones de Sibérie centrale en Asie du Centre-Nord et d'Asie orientale en Asie du Nord-Est portent des caftans. Parmi eux les Tofalar chez lesquels traditionnellement les hommes portaient en été des caftans en tissu large, et les Téléoutes, chez qui les femmes portent un caftan léger appelé telen[6].

Sibérie

Certains peuples turcophones de Sibérie en Asie du Centre-Nord en Asie du Nord-Est portent des caftans. Parmi eux les Tofalar chez lesquels traditionnellement les hommes portaient en été des caftans en tissu large, et les Téléoutes, chez qui les femmes portent un caftan léger appelé telen[7].

Eurasie

Le géographe Al-Istakhri atteste l'usage du caftan chez certains peuples turciques et slaves d'Eurasie. Selon Istakhri le caftan est porté par les Bulgares de la Volga, les Russes, les Khazars, les Petchénègues. Il avance que le caftan des Russes est un caftan court tandis que celui des Khazars, des Petchénègues et des Bulgares est long[8].

Empire ottoman

Les caftans portés par les sultans ottomans constituent l'une des collections principales du palais de Topkapı à Istanbul. Certains d'entre eux, extrêmement précieux, étaient employés comme récompenses pour les services rendus par les plus importants notables et par les généraux victorieux à l'occasion de festivals religieux.

Les caftans ottomans sont fréquemment brodés sur l'avant et sur les manches. Une codification stricte, par certains aspects semblable à l'héraldique, existe concernant les décorations, motifs, rubans et couleurs qui correspondent au rang du porteur. Au XIVe siècle, les motifs sont étendus et les couleurs sobres, mais ces caractéristiques évoluent pour devenir respectivement plus fines et plus brillantes. L'art des caftans culmine vers la seconde moitié du XVIIe siècle avec les tissus de type Selimiye aux larges bandes verticales et aux minutieuses broderies.

Les tissus sont principalement produits à Istanbul et Bursa quand ils ne sont pas importés de Venise, Gênes, de la Perse, l'Inde ou la Chine. Chaque tissu possède des propriétés particulières et un nom différent : velours, taffetas, mais aussi bürümcük, aba, canfes, gatma, gezi, diba, kutnu, kemha, seraser, serenk, zerbaft et bien d'autres. Certaines couleurs sont plus utilisées que d'autres, comme le bleu de Chine, le rouge de Turquie, le violet, le pişmis aya, le coing cuit ou le jaune safran.

Lorsqu'en 1922, Mustafa Kemal Atatürk, père de la Turquie moderne, renverse le sultan ottoman, il souhaite rompre de façon radicale avec un pouvoir jugé archaïque et décadent. Sa volonté de rupture et de modernisation se traduit aussi par l'interdiction des attributs vestimentaires ottomans, tels que le caftan ou le fez, au profit de tenues occidentales.

- Caftan de cérémonie du XVIe siècle

- Caftans exposés au palais de Topkapı.

- Caftans exposés au palais de Topkapı.

- Tenue d'Ottomans caucasiens (XIXe siècle) de Syrie, Jordanie et Palestine.

- Mamelouk ottoman du Moyen-Orient en habit ordinaire (1779).

Régences ottomanes

Presque tous les pays arabes, à l'exception du Maroc et d'une partie de la péninsule Arabique (Oman notamment), ont fait partie de l'Empire ottoman durant plusieurs siècles. Par conséquent, on peut penser à juste titre que c'était dans ces pays que le caftan a été introduit par les ottomans, notamment en Afrique du Nord. Ceci est corroboré par le témoignage de l'historien espagnol Diego de Haedo qui a noté qu'à Alger où il était détenu vers la fin du XVIe siècle, "les habitants portent d'ordinaire un vêtement de couleur, qu'ils appellent kaftan"[9]. Une autre école de pensée soutient qu'avec le départ progressif des Andalous vers le Maghreb, dont les actuelles Algérie et Tunisie, ceux-ci ramènent avec eux des caftans mauresques qui ne connaîtront cependant pas les mêmes évolutions et influences qu'au Maroc[réf. nécessaire].

Au départ, seuls les dignitaires turcs et quelques notables algériens ou tunisiens participant à l'administration de la ville, portaient le caftan. Cependant le port du caftan finit par se populariser notamment à Alger[9] où traditionnellement, avant l'introduction du caftan, la tenue masculine se composait d'une chemise, d'un gilet, d'un fez, d'un pantalon bouffant (seroual) entouré à la taille par une pièce d'étoffe servant de poche appelée foutah, ou d'une soutane entourée à la taille par une foutah. De nos jours, des stylistes algériens et tunisiens se sont lancés dans la modernisation et la transformation de leurs habits traditionnels. Cette modernisation apporte à nombre de tenues de nouveaux attributs initialement non présents dans les formes traditionnelles.

Côte barbaresque

Dans la côte des Barbaresques (actuel Maghreb), des Juifs se considérant comme les Israélites de l'Ancien Testament descendants directs d'une race élue (ou peuple élu), aux airs d'hommes fiers et nobles, vêtus tels des apôtres de Jésus, portaient comme signe de distinction un caftan et une calotte noire ou un turban noir[10].

Monde musulman

Dans certains pays musulmans comme l'Égypte, le quftan désigne un long manteau porté par les imams sur la gibba, notamment par les imams et les étudiants en religion islamique enrolés à Al-Azhar et se préparant à devenir imams[11].

Monde juif

Le caftan noir fait partie des tenues traditionnelles des Juifs religieux ou pieux issus des communautés ashkénazes d'Europe centrale[12].

Les Juifs de Galicie polonisés portaient le caftan[13], considéré comme un vêtement de l'aristocratie polonaise qu'ils avaient adopté au Moyen-Âge lorsque les Juifs ashkénazes arrivèrent d'Allemagne[14].

Le caftan hassidique est porté par les hommes membre de la secte hassidique (d'obédience hassidique)[15]'[16].

Certaines autorités religieuses juives ashkénazes hassidim portent le caftan lors de célébrations[17].

Remove ads

Caftan par pays

Résumé

Contexte

Algérie

Le caftan a été introduit en Algérie par les routes de l’Orient, lors de l’apogée de l’Empire ottoman en l’an 1515[18]. Dans le pays, le caftan masculin est connu comme le caftan d'honneur tandis que le caftan féminin est inscrit dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité[19].

À Tlemcen, la tenue traditionnelle (Chedda) est composée sous la garniture d'un caftan. Autrefois, les caftans étaient larges et les manches également. Le caftan tlemcénien « caftan a'sder » apporté d'Andalousie est un caftan court, qui arrive aux genoux ou un petit peu au-dessous des genoux. Ce type de caftan a disparu dans la plupart des grandes villes, mais reste très porté à Tlemcen en Algérie[20].

À Alger, entre le XIVe et le XVIIe siècles, le costume citadin algérois subit des transformations à la suite de l'arrivée de plusieurs familles musulmanes et juives expulsées d'Espagne qui sont à l'origine de nouvelles techniques de tissage, de coupes de vêtements, de broderies au fil d'or et de soie, un art né à Alger durant les trois siècles de l'occupation Ottomane, bien qu'il soit attesté à partir du XIVe siècle[21]. Le caftan algérois dérive d'un ancien habit appelé Ghlila[22] qui donnera, au XIXe siècle, naissance au Karakou, vêtement plus raffiné et plus complexe à fabriquer, le caftan prend une allure plus fine. Seules certaines autochtones mariées à un riche Ottoman et les femmes turques portent en saison froide un caftan orné de broderies réalisées en fil d'or ou d'argent[réf. nécessaire]. Plus tard, elles revêtent durant l'hiver un gilet (jaleco) porté au-dessus de la ghelila, une sorte de longue et large veste aux manches suffisamment larges pour laisser paraître celles de la chemise.

D’après Venture de Paradis, les Algériennes du XVIIIe siècle portaient, les jours de fête, jusqu'à quatre caftans superposés, longs jusqu’aux chevilles, faits de velours, de satin ou de soie et brodés de fils d'or ou d'argent[23].

Par ailleurs, il semblerait que le pouvoir plus ou moins important des beys ottomans, à la tête de pouvoir régional au nom du sultan de Constantinople, explique en partie les différences et ressemblances vestimentaires entre les différents territoires : prégnante dans les régions où leur influence est forte (Tlemcen, Alger, Constantine ou Tunis)[réf. nécessaire].

- Caftan féminin offert par Ali Pacha, dey d'Alger, à la Couronne de Suède en 1731, à l'occasion du traité de paix entre la Suède et la régence d'Alger.

- Musicienne algérienne portant un caftan

Égypte

En Égypte ottomane et lors du Sultanat mamelouk d'Égypte, les sultans portaient un caftan[24].

Dans l'un des contes populaires traditionnellement contés en Égypte appelé Les trois voleurs et El-Khidr, le personnage principal El-Khidr est décrit comme portant un caftan (qùfṭān) - tenue porté par les cheikhs - et une gibba[25].

Maroc

Au Maroc, le caftan est très ancien et profondément ancré dans les habitudes vestimentaires du pays[réf. nécessaire].

Mais celui-ci ne ressemble en rien à ceux portés en Perse et dans l'empire ottoman. D'ailleurs, à la différence de ces derniers, le caftan marocain est un habit exclusivement porté par les femmes[réf. nécessaire]

Caftan masculin

Le caftan masculin était autrefois aussi porté par les hommes au Maroc mais n'est quasiment plus employé aujourd'hui, à l'exception des serviteurs royaux et de tenues protocolaires[26].

Caftan féminin

Au fil du temps, et jusqu’à nos jours, le catan tenue est resté très prisé des Marocaines[réf. nécessaire]. Et il a évolué au point que, traditionnellement, chaque ville du royaume a son propre style de caftan et sa broderie.

On peut grossièrement dénombrer 4 grandes régions qui correspondent à 4 styles : Le Chameli (Tétouan), le Fassi (Fès), le Meknessi(Meknès) et le R’bati (Rabat)[27].

Quant aux coupes il y a principalement 2 modèles : celui de Fès, long et droit, et celui de Tétouan, traditionnellement court et ample.

Spécificité des caftans marocains :

Fès : à elle seule la ville a été à l'origine de nombreux styles de caftans et de broderies qui les ornent. Comme le Caftane N'taa, un caftan en soie, en velours ou en brocard qui sera orné de motifs décoratifs très diversifiés réalisés au fil d'or[réf. nécessaire]

Tétouan : Dans cette ville le caftan traditionnel est plus court que dans le reste du Maroc. Il est en général en velours ou en soie et a la particularité d'avoir des boutonnières des 2 côtés (au niveau des épaules) ce qui permet de mettre en valeur le gilet du dessus[28]. Concernant sa broderie, celle-ci, tout comme celle de Chefchaouen, est directement héritée des nasrides de Grenade et des Mudéjars[29]. Ainsi le tarz tetouani ou taajira sera sur un support noble et précieux teinté dans des tons clairs ou vifs (jaune doré, vert bouteille, violet), avec des décors floraux de formes pyramidales[30].

Autre héritage andalou, la keswa el kbira (la grande robe) appelé aussi ropa de pagno à Tétouan. Costume d'apparat lors des cérémonies de mariage, ce caftan fait partie de la dot des mariées juives du nord du Maroc et prendrait son origine en Andalousie au XVe siècle. Il est composé d'un corselet et d'une jupe, tous deux en velours brodé d'or, d'une ceinture, de manches en voile de soie fixées sous les manches du corselet et d'une couronne sertie de pierres précieuses[31].

À Rabat le style de caftan est appelé touqida, il est caractérisé par des manches étroites et une coupe près du corps[28]. Chez sa voisine Salé c'est la broderie Tarz Lem'allem qui est prépondérante.

Il est important de préciser que de nos jours, dans le pays, le terme « caftan » est couramment utilisé pour signifier « caftan une pièce". Les versions alternatives en deux pièces des caftans marocains sont appelées Takchita et portées avec une grande ceinture richement travaillée (mdamma) fabriquée dans du tissu ou du métal (argent ou or).

L'origine de cette dernière remonterait au XVIe siècle, à l'époque de la dynastie Saadienne. C'est le sultan Ahmed al-Mansour (1578-1603) qui a introduit le port d'une tunique transparente (appelée Dfina ou Fouqia) par-dessus un caftan droit traditionnel à sa cour, créant ainsi les premières takchita du Maroc[32].

D'ailleurs encore aujourd'hui la takchita peut aussi être appelée caftan mansouria en référence à ce sultan.

Désormais cantonné aux grandes occasions, le caftan est exploré par bon nombre de couturiers marocains qui tour à tour l’allègent, l’agrémentent de broderies inventives, déclinent les manches sous plusieurs formes, jouent sur les tailles de mdammate (ceinture marocaine), s’essayent à des fusions multiples, mis en avant par différents évènements et les éditoriaux mode des magazines.

Mongolie

En Mongolie on retrouve le deel qui est considéré comme un genre de caftan [33]. En Mongolie le caftan est porté par les shamanes. La plupart des costumes chamaniques des chamanes mongoles consiste en un caftan, qui contrairement à la tenue mongole courante n'est pas sur le côté mais peut être fermé à l'arrière [34].

Russie

À l'est de l'Europe et à l'ouest de l'Asie septentrionale, le mot kaftan (кафтан en russe) est employé pour désigner un autre type d'habillement, un long costume d'homme très large mais aux manches serrées. Au XIXe siècle, le caftan est de très loin l'habit d'extérieur le plus courant pour les marchands et paysans. Ils sont actuellement portés comme signes religieux par la secte très conservatrice des Orthodoxes vieux-croyants. Il se porte également avec une kossovorotka sous le vêtement.

Durant la politique de réformes voulue par le tsar Pierre Ier et destinée à occidentaliser le pays, celui-ci interdit le port du caftan au profit du costume à l'occidentale. Ainsi, des oukases obligent ceux qui peuvent s'en permettre la dépense, de s'acheter un habit français, hongrois ou allemand. Le tsar lui-même expliquait qu'« avec vos manches larges, il vous arrive toujours des malheurs : tantôt elles trempent dans la soupe, tantôt elles fracassent les verres ».

Tunisie

En Tunisie, le terme, bien que connu, n'est plus utilisé car cette tunique était essentiellement portée par les Ottomans avant l'émancipation du pays.

Durant la Tunisie ottomane, un caftan, le caftan d'honneur, était attribué à chaque nouveau bey, pacha, ou sultan[35]'[36].

Le caftan de soie faisait partie au côté du burnous des tenues portaient les musulmans de Tunis, quand ils ne portaient pas une grande robe de laine, la djebba (jebba)[37].

Chez les Juifs séfarades de Tunisie le caftan, de couleur vive, faisait partie, avec le burnous, des tenues portées lors de mariages ou fiançailles par les jeunes hommes, tandis que les jeunes filles portaient des robes longues. Les caftans, tout comme les burnous et jellabahs étaient transmis de familles en familles, et l'artisanat était appris par les jeunes filles dans des ateliers de couture comme dans d'autres pays du Maghreb[38].

Le caftan féminin de Sousse semble être apparenté au caftan des Tlémceniennes et au caftan tunisois, qui sont d'origine turque. Il s'agit d'un caftan mi-long porté par la mariée soussienne, fait de velours rouge, galonné et soutaché à l'excès, et accompagné d'une ceinture, d'un pantalon à molletières , pantalon long, collant et très orné sur les mollets qui fut d'usage courant[39].

Dans les coutumes traditionnelles de Hammammet, la femme porte le caftan à son 7ème jour de mariage. Le caftan est considéré comme la plus belle pièce du trousseau de la femme. Il est confectionné de velours aux broderies dorées et rehaussée d’une ceinture au niveau de la taille[40].

Autrefois sur l'île de Djerba, les Juifs étaient dans l'obligation de porter un caftan bleu et un turban noir[41].

Remove ads

Mode occidentale

Dans les années 1950, Christian Dior propose un caftan en satin de soie noir. Dans les années 1960, c'est Yves Saint Laurent qui le dessine, avec une ceinture. L'actrice américaine Liz Taylor en porte un, blanc et vert, lors de son second mariage avec Richard Burton.

Dans son roman se déroulant en 1969 aux États-Unis ("Changement de décor") David Lodge mentionne ce vêtement, particulièrement à la mode alors[42].

De nos jours, des designers orientaux (Zuhair Murad ou Naeem Khan) utilisent ce vêtement dans leur collection, mais aussi certaines maisons occidentales (Etro, Pucci ou Marchesa), faisant là un rappel aux années 1970 ou voulant toucher le marché du monde arabe[43].

Remove ads

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads