Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Histoire d'Arles à l'époque romaine

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

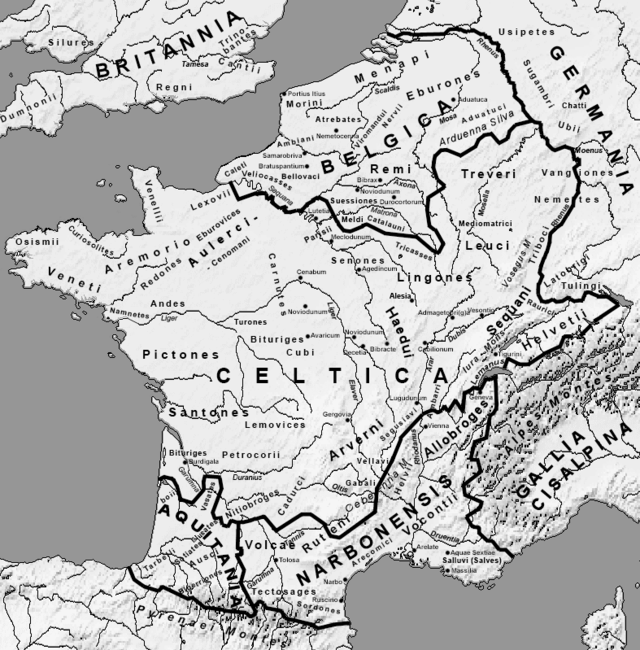

En récompense de son soutien à Jules César contre Marseille en 49 av. J.-C., Arles (ou Arelate, selon le toponyme de l'époque), devient une colonie romaine. La fortune initiale de la ville date de cette époque. Bénéficiant pendant plus de cinq siècles d'une situation géopolitique stratégique sur le Rhône, de plans d’urbanisme successifs et du soutien de plusieurs empereurs, elle devient un des premiers foyers chrétiens des Gaules et résidence impériale puis, à la fin du IVe siècle, préfecture du prétoire. Assiégée en 425, 430, 453, 457 et 471, la cité est finalement prise par le roi wisigoth Euric, une première fois en 472 puis de manière définitive en 476.

Remove ads

Ier siècle av. J.-C. : Arles, colonie romaine

Résumé

Contexte

Pour la période précédente voir Histoire d'Arles à l'époque pré-romaine.

Les derniers conflits avec Marseille

Au début de ce siècle, en 90 av. J.-C. puis en 83 av. J.-C.[1], il est signalé de nouvelles révoltes salyennes facilement matées, mais les informations ne permettent pas de connaître exactement ce qui se passe dans la cité arlésienne lors de ces conflits. Quelques éléments archéologiques comme la création d'un cimetière sur une zone précédemment urbanisée (quartier de l'ancien hôpital van Gogh), laissent supposer toutefois un nouveau repliement de l'habitat vers un réduit mieux défendu.

De la guerre civile à la fondation de la colonie

Buste en marbre découvert à Arles en 2008 (Musée départemental Arles antique)

La chance d'Arles survient lors de la Guerre Civile lorsque Marseille refuse de prendre le parti de César, entrant ainsi de facto en conflit avec lui.

Jules César se rapproche alors de la cité d'Arles qu'il désigne par Arelate dans le Bellum Civile (I, 36, 4) :

- Naves longas Arelate numero XII facere instituit

- (Il fit construire à Arles douze vaisseaux de guerre)

Ces vaisseaux, construits en moins d'un mois, vont lui permettre de gagner sa bataille contre Marseille le 12 juin 49 av. J.-C..

Pour récompenser Arles de cette aide, il charge Tibérius Claudius Néro[2], père du futur empereur Tibère de fonder la colonie romaine d’Arles (automne 45 av. J.-C.)[3],[4] en y établissant les vétérans de la VIe légion. Les colons de cette nouvelle province disposent d'un territoire pris sur celui de Marseille qui s’étend du Rhône à la Durance et jusqu’à Hyères, soit pratiquement l’équivalent des départements actuels des Bouches-du-Rhône et de la moitié du Var. Le premier gouverneur d'Arles est Decimus Junius Brutus Albinus[N 2]. Un buste, datant de cette période a été trouvé dans le Rhône en 2008. Attribué à César, ce serait le buste le plus ancien du dictateur romain[N 3]. Cette identification a toutefois été remise en question et reste débattue[5].

Un moment compromise par l'assassinat de César le 15 mars 44 av. J.-C. qui permet à Marseille de remettre en cause cette création, la fondation trouve un nouvel élan grâce à Octave, (neveu et fils adoptif de Jules César), le futur empereur Auguste, engagé dans sa marche vers le pouvoir et soucieux de rassembler dans sa clientèle politique les fidèles de son père adoptif. La titulature officielle de la colonie, formulée sous le règne d'Auguste, exprime avec force cette filiation : COLONIA JVLIA PATERNA ARELATE SEXTANORVM[N 4]. Octave vient lui-même à Arles probablement vers 40 av. J.-C., pour organiser ce bastion de la puissance romaine qui s'impose alors face à sa rivale Marseille.

Avec la création de la colonie, les Arlésiens, libérés de la tutelle marseillaise[N 5], deviennent de véritables citoyens romains avec la possibilité de prendre part aux délibérations du peuple dans les assemblées de la capitale lorsqu'ils s'y rendent. À ce titre, les Arlésiens sont inscrits sur les registres d'une des tribus de Rome, la tribu Teretina[6].

Le premier plan d'urbanisme romain

Vers 40 av. J.-C., un plan d'urbanisme monumental est lancé portant sur l'aménagement de vastes espaces publics, l'édification de la première enceinte fortifiée romaine et la construction de trois édifices majeurs : le forum[N 6], l'arc de triomphe[N 7] et le théâtre[N 8], ce dernier dominant la colline de l'Hauture. L'ambition d’un tel projet laisse supposer que sa conception et sa maîtrise relèvent directement du plus haut niveau de l'État.

Ces monuments sont complétés quelques années plus tard par la première enceinte romaine dont l'historien Fernand Benoit reconnait des vestiges dans les substructions de la tour des Mourgues[N 9] au sud-est de la cité[7]. Elle est de dimension limitée à en juger par les parties conservées[8] et il est clair que très vite le mur est débordé ainsi qu'en témoignent les vestiges découverts au sud des Lices et à Trinquetaille. Des fouilles montrent en effet que dès la fin du premier siècle avant notre ère, la ville ne pouvant gagner du terrain par le sud et l'est à cause de la nature marécageuse de ces zones, entreprend les premières étapes d'urbanisation du site de Trinquetaille sur la rive droite du grand Rhône, à la pointe nord de la Camargue[8]. Cette première urbanisation de la colonie romaine qui se termine à la fin du Ier siècle av. J.-C. est appelée Augustéenne. La fortune initiale de la ville date de cette époque et cette première période va durer presque trois siècles jusqu'aux invasions barbares du milieu du IIIe siècle.

Remove ads

Ier siècle

Résumé

Contexte

Les extensions flaviennes

Arles est une ville importante à l’époque romaine, dont elle a conservé de nombreux vestiges, en particulier les arènes et la nécropole des Alyscamps.

Strabon en 18 de notre ère, signale le rôle commercial de la cité[9] et un peu plus tard Pline l’Ancien[10] mentionne Arelate Sextanorum (Arles colonie des Sextaniens).

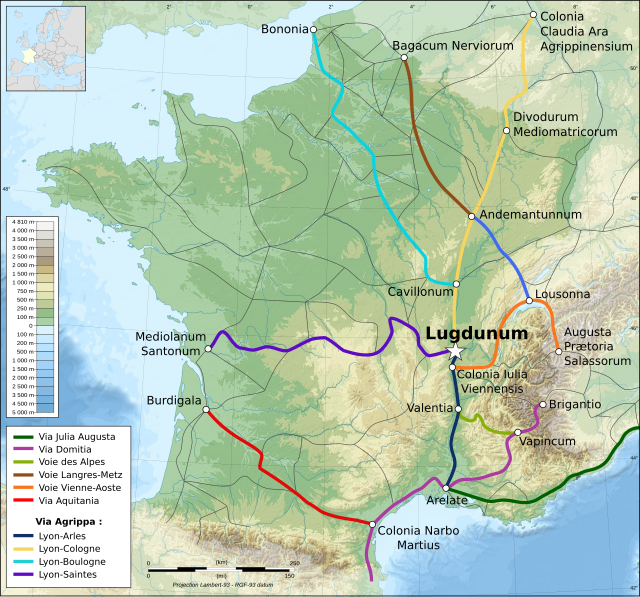

Dès le début du siècle une voie romaine, la voie Agrippa, unit la ville à Vienne et Lyon. D'après l'historien Paul-Albert Février, elle existe dès l'an 3 de notre ère[11].

Arles bénéficie également d'un nouveau plan d’aménagement urbain à la fin du Ier siècle en raison de l'expansion de la cité liée au développement économique et commercial : en effet après la première urbanisation augustéenne, dès le siècle suivant, durant la dynastie flavienne (69-96) la ville déborde des remparts initialement élevés sous Auguste. Ce nouveau projet nécessite la modification du tracé nord de la première enceinte romaine pour permettre la construction des arènes dans les années 80.

L'émergence de grandes familles arlésiennes

Dès le Ier siècle, des familles arlésiennes accèdent aux ordres les plus importants de la société romaine : l'ordre équestre et l'ordre sénatorial. Deux familles s'illustrent tout particulièrement, les Mettii avec notamment Marcus Mettius Rufus et les Pompeii[12], dont « Pompeius Paulinus, fils d’un armateur d’Arles et beau-père de Sénèque »[13].

Ce riche personnage d'Arles, dont la fille Paulina avait épousé Sénèque probablement un peu avant 49, est préfet de l'annone en 50 ; Pompeius Paulinus a aussi un fils appelé également Pompeius Paulinus qui devient légat en Germanie inférieure en 55[14] puis consul suffect vers 62.

Une plaque retrace la carrière d'un autre arlésien célèbre, celle du sénateur Aulus Annius Camars parcourue comme à l'accoutumée loin d'Arles[15]. Cette inscription exprime l'attachement de ce personnage à sa cité d'origine[16]. Cet Aulus Annius Camars est supposé avoir été un grand propriétaire terrien à l'origine du nom de la Camargue[13], l'origine du toponyme est en fait incertaine[17].

Moins connues, d'autres personnalités arlésiennes ont laissé leur nom dans l'histoire et sont parvenues jusqu'à nous. Il s'agit notamment des médecins oculistes Denys, Cosmos et Sabinus. La ville d'Arles à l'instar de celle de Marseille semble avoir une vie intellectuelle et plusieurs écoles[18].

Une économie prospère

Arles est une grande ville de la Gaule narbonnaise, avec des activités industrielles et commerciales. Elle possède des ateliers impériaux, des chantiers navals et exporte l'huile, le vin et les blés. Par son port, elle est en relation avec Rome et l'Orient[19]. La ville abrite aussi le siège de l'importante corporation des nautes qui interviennent, avec les utriculaires, sur le Rhône, la Durance et les étangs autour de la cité. À partir du Ier siècle, les navicularii marini arelatenses forment tantôt un seul corps, tantôt cinq groupements distincts. Ils interviennent notamment dans le ravitaillement de Rome et de nombreuses cités et occupent un emplacement permanent sur la place des Corporations d'Ostie, le vaste port antique de Rome, où figurent décorant leur siège, une mosaïque représentant le Rhône à trois bouches et le pont de bateaux. À leur tête se trouvent des notables arlésiens dont plusieurs nous sont nominalement connus comme Dominius Claudius Boethus, L. Secundius Eleutherus ou M. Frontonius Europus[20].

Arles est également le centre d'un vaste territoire agricole. La Camargue dès cette époque aurait été partagée en un petit nombre de vastes domaines consacrés à la culture du blé et à l'élevage des chevaux[19]. Dans la plaine de la Crau, on retrouve également des traces de cadastre romain. Des travaux récents ont mis au jour des bergeries romaines qui révèlent l'importance de l'élevage et impliquent la pratique de la transhumance. Cette réalité confirme ainsi les propos de Strabon et de Pline à propos de cette plaine pierreuse[21]. En 92, l'empereur Domitien promulgue un édit sur la vigne dans l’Empire Romain avec interdiction de planter de la vigne et obligation dans les provinces d’arracher la moitié du vignoble afin d’éviter la surproduction. Cet édit suscite une opposition, en particulier en Provence, et la mesure reste inefficace et sans lendemain.

Remove ads

IIe siècle

Résumé

Contexte

De nouveaux aménagements urbains

Au IIe siècle, la ville s'enrichit avec la construction du cirque romain (en 149) au sud-ouest de la ville. Le cœur de la cité est également remodelé et au sud le rempart est percé tandis qu'un quartier suburbain se développe dans le prolongement du cardo, et qu'un nouvel établissement thermal est créé. À Trinquetaille, sur la rive droite du Rhône, l'occupation limitée du Ier siècle se transforme en un vaste quartier résidentiel doublé d'un quartier artisanal et commercial. Ces travaux montrent que les aménagements de l’époque flavienne, notamment la construction des arènes, vers 80, se sont poursuivis jusque sous l’empereur Antonin le Pieux, à l’apogée de l’Empire.

Un développement industriel et agricole

La ville se dote également d'un complexe industriel : les moulins de Barbegal. Situés à huit kilomètres de la ville, ils permettent l'alimentation en farine une population de 12 000 habitants[22]. Les blés proviennent du territoire arlésien, zone céréalière très importante qui exporte sa production excédentaire à Rome. À l'époque romaine, les terres du delta sont plus surélevées que maintenant par rapport au niveau marin, donc moins salées, et permettent la culture céréalière dans de très bonnes conditions.

Une ville intellectuelle

On connait quelques arlésiens de ce IIe siècle, comme Favorinus citoyen romain d'origine gauloise, philosophe et homme de lettres qui devient un ami de Plutarque[23] et un proche de l'empereur Hadrien avant de connaître la disgrâce[24], ou l'avocat Precilius Pompeianus, patron de la cité[13].

IIIe siècle

Résumé

Contexte

Début du christianisme

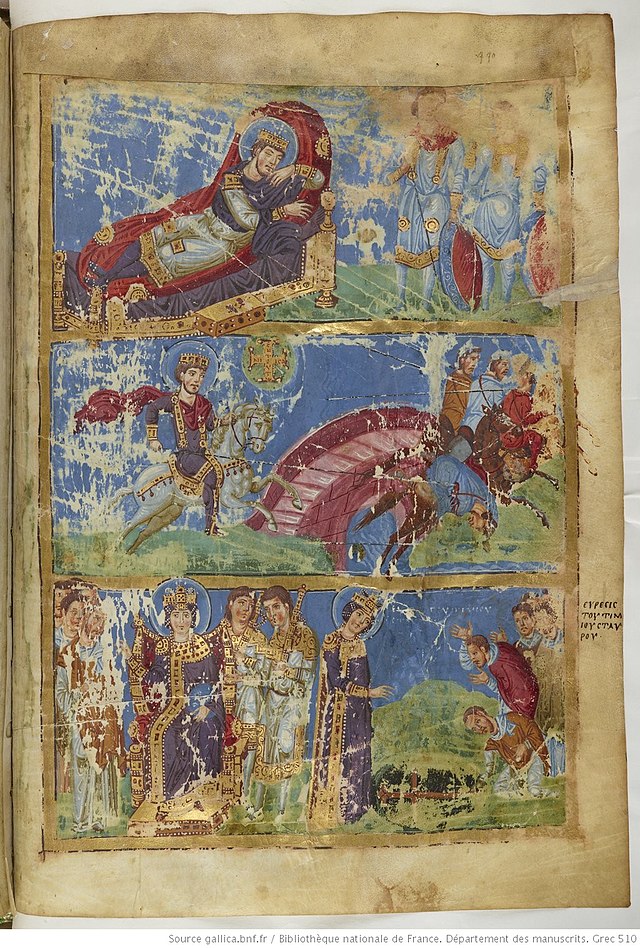

Au début du IIIe siècle, la religion traditionnelle romaine, les religions orientales avec les cultes de Cybèle, de Mithra, de Bona Dea (la bonne mère) ou de la déesse égyptienne Isis, et les dieux indigènes sont honorés dans la cité provençale[25] qui s'ouvre au culte chrétien. Si la légende date du second quart du siècle la présence de saint Trophime le premier évêque d'Arles, l'existence de l'Église arlésienne est toutefois avérée dès 254 dans une lettre[26] de saint Cyprien adressée au pape Étienne Ier pour la défense des chrétiens repentants de la ville d'Arles après les persécutions de Dèce. Cette lettre mentionne le premier évêque historiquement connu, Marcianus, dont Cyprien demande au pape Étienne Ier, sur le rapport de Faustin, évêque de Lyon, la déposition pour son adhésion au schisme de Novatien.

Premières invasions

La tradition historique reprise par Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs[27] rapporte également que les faubourgs de la ville auraient été incendiés et pillés peu après par des troupes barbares (Alamans) conduites par un certain Chrocus dans le contexte des invasions de la seconde partie du IIIe siècle[N 10], ce que semble confirmer l'archéologie[28]. L'expansion des quartiers suburbains est arrêtée par des incendies et destructions durant les années 250-270 et le même phénomène est observé à Trinquetaille sur l'autre rive du Rhône vers 260/275, éliminant ainsi, de manière quasi-certaine, toute origine accidentelle. Peut-être que des travaux de fortification, à l'instar de ceux entrepris dans de nombreuses cités[N 11] sont alors réalisés.

Après ces ravages, le développement urbain d'Arles ne reprend que sous Constantin Ier, au début du siècle suivant. Entretemps en 297, la réforme de Dioclétien fait du Rhône la limite naturelle entre deux provinces : la Narbonnaise première à l’ouest et la Viennoise à l’est.

Remove ads

IVe siècle

Résumé

Contexte

Un début de siècle agité

Au début du siècle, les persécutions de Dioclétien contre les chrétiens ont laissé trace à Arles d'une légende : le martyre de saint Genès. Genès d'après la tradition est un greffier arlésien de la milice impériale qui refuse vers 303[29] de transcrire un édit envoyant des chrétiens à la mort. Condamné à la peine capitale, il s'enfuit à la nage se réfugier sur la rive droite du Rhône à Trinquetaille où il est rejoint et décapité. Sa dépouille, récupérée par des coreligionnaires, est inhumée aux Alyscamps ainsi que l'écrit au Ve siècle, l'archevêque Paulin : Illic (à Trinquetaille) sanguine, hic (aux Alyscamps) corpore[30]. Ce martyre, réel ou supposé, devient par la suite un objet de pèlerinages et de ferveurs religieuses pour toute la Provence.

Sous ce même empereur qui entreprend une vaste réorganisation des Provinces, le territoire d'Arles est considérablement diminué du côté de l'est, au bénéfice d'Aix et de Marseille[31].

Dès les années suivantes, l'histoire de la ville est intimement mêlée à celle de Rome. En 308, Maximien qui avait renoncé au pouvoir en 305, profite d'une absence de son gendre Constantin pour usurper la pourpre et se faire proclamer empereur. Il met la main sur le trésor et s'installe à Arles. Devant la réaction de Constantin qui descend avec ses troupes par la Saône et le Rhône, il cherche refuge dans Marseille dont les remparts peuvent faire illusion[32]. Pris et livré à l'empereur, il est épargné une première fois, mais de nouvelles intrigues obligent Constantin à se débarrasser de lui[33]. Constantin fait ensuite abattre toutes les statues et les monuments élevés en l'honneur de Maximien (310). Puis la victoire de Constantin sur Maxence le 28 octobre 312 au pont de Milvius va bouleverser la destinée de la ville d'Arles.

Une ville impériale

La cité devient alors une résidence de Constantin, devenu l’empereur Constantin Ier qui envisage un moment d’en faire une capitale d’Empire. Constantin est venu à plusieurs reprises à Arles, peut-être dès 307 pour son mariage avec Fausta, la fille de Maximien. Il y réside en 314 et 316, son fils Constantin II y naît le 7 août 314 et la cité d'Arles va recevoir peu après, en 328, le surnom temporaire de Constantina qu'elle conservera jusqu'en 340. Dès 313, Constatin y transfère l'atelier de frappe d'Ostie et les frappes arlésiennes seront poursuivies durant tout le IVe siècle et au début du Ve[32]. Il fait construire près du Rhône les thermes de Constantin, si vastes que les érudits du XVIe siècle crurent à un palais (palais de la Trouille). On pense également que sous son autorité le pont sur le Rhône, datant probablement du Ier siècle, est reconstruit ou réaménagé.

Le Christianisme dès sa reconnaissance par Constantin en 313 (Édit de Milan), se répand dans la société arlésienne, en particulier dans les classes supérieures comme l'illustre l'un des sarcophages découverts en 1974 à Trinquetaille. Ce sarcophage arlésien d'une personne de rang sénatorial est daté du premier quart du IVe siècle[34]. Le christianisme ou plus précisément ses luttes internes deviennent aussi une affaire d'État, et Arles va être le siège de deux conciles organisés par des empereurs. En 314, sollicité par les évêques chrétiens africains pour son arbitrage impérial, Constantin organise un concile à Arles le 1er août 314 pour y faire condamner le donatisme[35]. Ce concile se déroule probablement dans l'église construite sur un ancien temple antique dédié à la Bonne Déesse et devenue depuis Notre Dame de la Major. Un second suit en 353, organisé et dirigé par son fils Constance II et présidé par l'évêque Saturnin[36]. Ce dernier concile consacrera temporairement l'arianisme. Lieu d'importants conciles, le diocèse d'Arles se développe et il est probable que la basilique paléo-chrétienne découverte en 2003 ait été construite à cette période, vers le milieu du IVe siècle[N 12].

En 333, l'anonyme de Bordeaux s'y arrêta. L'importance de la ville pour le pèlerin sur la route de Jérusalem est attestée par Arelate choisie comme fin du deuxième tronçon depuis Toulouse (Tolosa), et précédant Milan (Mediolanum). Par ailleurs, depuis Nîmes, il fit un détour pour gagner cette cité chrétienne renommée. Il nota sur son itinéraire : Civitas Arelate.

Avec Constance II, Arles redevient à la fin de l'été 353, ville impériale. L'empereur après avoir arraché l'Occident à l'usurpateur Magnence réside quelques mois dans la cité et y célèbre des jeux magnifiques marquant ses vicennalia (20 années de règne). On rapporte[37] que l'empereur offre à la ville provençale une représentation grandiose au théâtre le 10 octobre 353. Il profite de sa présence dans la cité provençale pour y organiser le concile où il fait proclamer l'arianisme.

Une capitale régionale

Quelques années plus tard, probablement entre 380 et 390[38], le poète Ausone brosse un portrait de la ville d'Arles dans un ouvrage[39] recensant les 17 villes les plus importantes de l'Empire[N 13] :

- Ouvre, Arles, douce hôtesse, ton double port[40], Arles, petite Rome gauloise, voisine de Narbonne et de cette Vienne qu'enrichissent les colons des Alpes.

- Tu es coupée par le cours impétueux du Rhône au milieu duquel un pont de bateaux forme une place où tu reçois les marchandises du monde romain.

- Tu ne le retiens pas et tu enrichis les autres peuples et les autres villes que possèdent la Gaule et le vaste sein de l'Aquitaine.

Ce texte contient une des rares descriptions du pont romain, dit de Constantin, avec une place centrale aménagée au milieu de la construction.

N'évoquant pas les murailles dressées dès la période augustéenne, ces quelques vers laissent penser que la cité est en cette fin de siècle une ville ouverte. Ausone souligne enfin le rôle d'Arles dans sa fonction de transit et de redistribution des marchandises du monde méditerranéen vers la Gaule, la Germanie et la Bretagne. Point de rupture de charge entre la mer et le réseau fluvial, la ville concentre ainsi les échanges, les taxes et les richesses.

D'autres événements, plus rares, éclairent la seconde moitié du IVe arlésien et décrivent son rôle militaire et son territoire. En 371, Arles est le point de départ de l'expédition organisée par Théodose l'Ancien pour réprimer la révolte des Provinces d’Afrique contre Valentinien II et vers 384-385, un certain Bassus[N 14] propriétaire d'importants haras à Arles signale dans sa correspondance avec Symmaque, préfet de Rome, les nombreux chevaux du delta du Rhône.

L'analyse des trouvailles monétaires suggère que le site des Lices (sud de la ville) est abandonné dans le dernier tiers du siècle. Les derniers abris théodosiens des Lices détruits, les Arlésiens se réfugient peut-être dans l'amphithéâtre dès la fin du IVe, début du Ve[41]. Toutefois, à la fin de ce siècle (ou au début du Ve, selon d'autres sources), les Romains font de la ville, le siège de la préfecture du prétoire des Gaules qu’ils rapatrient de Trèves trop exposée sur les marches de l’Empire[42].

Remove ads

Ve siècle

Résumé

Contexte

Arles, capitale éphémère des Gaules

- Empire d'Occident

- Empire d'Orient

Arles : préfecture des Gaules

Après avoir transféré vers 403, la préfecture du prétoire d'Italie de Milan à Ravenne[N 15], l'administration impériale déplace en 407[43] celle des Gaules située jusqu'alors à Trèves sur Arles, Petrone (Petronius) devenant alors le premier préfet du Prétoire des Gaules (402-408) résidant dans la cité provençale. On connait également d'autres préfets dont Caius Posthumus Dardanus, riche propriétaire arlésien d'origine gallo-romaine et chrétienne, qui occupe au début du Ve siècle, deux fois ce poste. Un siècle exactement après Constantin Ier, la ville connaît une véritable renaissance. Arles est au sommet de sa puissance : c’est une ville épiscopale, administrative, commerçante et fiscale. Sa population supérieure à celle de nos jours, aurait atteint 50 000 habitants, voire 80 000 d’après certains, ce qui en faisait alors la cité la plus peuplée de Gaule.

Usurpateurs et Wisigoths

Toutefois, cette prospérité n’exclut pas les menaces d’invasions. Afin de les prévenir, un général romain Constantin III, soutenu par des aristocrates gallo-romains, s’établit dans la cité en 407[N 16] et fait d'Arles, siège primatial de l'Église des Gaules, sa nouvelle capitale administrative. Il ambitionne de se faire reconnaître par l’empereur légitime Honorius. Ce dernier se sentant menacé, lui envoie en 411 une armée conduite par le patrice Constance. Après plusieurs mois de siège, la ville se rend à la fin de l'été et Constantin malgré une reddition négociée, est livré à Honorius et exécuté. À Arles même, Constance fait le ménage à la tête de l'archevêché : l'évêque d'Arles Héros nommé par Constantin III est alors chassé, tout comme son collègue l'évêque d'Aix Lazare. Heros est remplacé par l'ambitieux Patrocle (412-† 426), soutenu par Constance puis plus tard par la régente Galla Placidia[N 17].

Après la défaite de Constantin III en 411 et le départ des troupes d'Honorius pour l'Italie début 412, Jovin qui a pris le pouvoir à Mogontiacum (Germanie) descend dans la vallée du Rhône. Il est fortement soutenu par l'aristocratie gauloise principalement Arverne représentée par le préfet du prétoire des Gaules Decimus Rusticus, et fait battre monnaie à Lyon, Trèves et Arles. Le wisigoth Athaulf entre en Gaule en 412 au moment où Constance se retire en Italie, puis après avoir soutenu un temps Jovin, se rallie à Honorius et assiège l'usurpateur à Valence (Drôme) en 413. Jovin fait prisonnier est envoyé à Narbonne où il est mis à mort par le préfet du prétoire des Gaules Dardanus qui conduit ensuite une féroce répression contre l'aristocratie gallo-romaine ayant soutenu Jovin[N 18].

Entretemps Constance est revenu à Arles ; il y réside jusqu'en 414. Avec des forces militaires insuffisantes, il doit faire face à l'anarchie qui règne en Gaule et en Espagne avec les Wisigoths qui agissent en nomades[N 19]. Puis en mars 414, il part d'Arles, passe le Rhône, se rend maître de tout le littoral entre le Rhône et les Pyrénées et coupe le ravitaillement des Wisigoths en s'emparant de Narbonne. Leur chef, Athaulf, qui a épousé une première fois Galla Placidia, demi-sœur de l'empereur Honorius, à Forlì en Émilie selon le rite germanique et le 1er janvier 414 selon le rite romain dans la ville de Narbonne cède aux instances de Placidie à qui cette guerre contre ses compatriotes est odieuse. Il quitte donc la Narbonaise, et passe en Espagne où, vers la fin de l'année 414, il s'empare de la ville de Barcelone[44]. La période autour des années 407-416, est donc une période agitée pour la cité ainsi que le rappelle l'empereur Honorius[N 20].

Une ville en mutation

Un rayonnement renforcé

Si Arles est une capitale, elle est aussi un évêché très influent. Les prélats d'Arles, conscients de l'importance de leur diocèse, sont sans cesse en conflit avec leurs collègues de Vienne ou de Marseille pour essayer d’asseoir la primauté de l’église d’Arles en Gaule. Ils y réussissent temporairement lorsque le 22 mars 417, Zosime qui vient d'accéder à la papauté élève l'Église d'Arles au rang de primatiale des Gaules en faveur de son évêque Patrocle. Toutefois ce privilège est de courte durée : il est annulé dès 418 par Boniface Ier, le successeur de Zosime.

Honorius renforce le rôle de la cité par l'édit du 17 avril 418 adressé au préfet des Gaules Agricola et reçu à Arles le 23 mai[N 21] : Arles est choisie comme lieu d'assemblée annuelle des sept-provinces, laquelle assemblée doit se tenir chaque année entre le 13 août et le 13 septembre, en présence du préfet du prétoire, des gouverneurs des provinces, des nobles revêtus de dignités officielles et des députés des curies. À cette occasion, l'empereur souligne l'importance commerciale de la cité :

- « si avantageuse est la situation d'Arles, si grand le nombre des marchands qui s'y rencontrent, que l'on y apporte facilement les produits de tous les pays… Tout ce que les riches contrées de l'Orient, l'Assyrie délicate, l'Afrique fertile produisent de meilleur, tout cela se montre à Arles comme si la ville elle-même en était le pays d'origine ».

À côté des chrétiens, la présence de juifs à Arles est attestée dès 425, lorsque l'empereur Valentinien III montant sur le trône de l’empire, fait parvenir un décret à Patrocle l’évêque de la cité assassiné peu après, probablement au début 426 lorsque la cité est assiégée par les Wisigoths[45], sur ordre du Magister Militum Félix, futur consul de 428, et à Amatus le préfet des Gaules, dans lequel il stipule l’interdiction faites aux Juifs d’occuper des fonctions judiciaires, de servir dans l’armée et de posséder des serviteurs chrétiens. Cette présence est confirmée en 443 par les canons du concile[N 22] tenu à Arles puis en 449 lors des funérailles de l'évêque Hilaire (429-449) (on entendit chanter les Psaumes en hébreu par les juifs d'Arles)

Les transformations urbaines

Sous l'épiscopat de cet entreprenant "moine-évêque", la ville se transforme. Le groupe épiscopal du IVe siècle est transféré du sud-est de la ville, vers le centre (actuelle place de la République) où la communauté chrétienne arlésienne commence la construction de la cathédrale Saint-Étienne qui deviendra plus tard Saint-Trophime. L'Église d'Arles, sans doute avec l’accord du pouvoir civil, n'hésite pas à piller les monuments romains en les utilisant comme carrières, comme le théâtre antique[N 23] en raison de sa proximité avec la nouvelle basilique et de l'hostilité chrétienne aux comédiens. En 428, une anecdote rapporte à la fois la célébration annuelle du martyre de Saint Genès et l'écroulement du pont de bateaux d'Arles sous l'affluence des fidèles qui traversent d'une rive à l'autre « sans d'ailleurs, par miraculeuse protection, qu'il y eût de victimes »[N 24].

Au même moment, c'est-à-dire vers 430, apparaît le phénomène des habitations parasitaires, pour l'essentiel modeste, dans certains bâtiments et espaces publics. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ce phénomène : la croissance de la population due au transfert de la Préfecture depuis Trèves et à l’installation d’administrations impériales, l'afflux de réfugiés et la recherche d’une protection améliorée auprès des remparts de la ville.

La fin de l'Empire romain

Des activités militaires toujours présentes

En dépit, ou en raison, de son rayonnement Arles est très convoitée. La ville subit des assauts, dès 425 quand le général romain Aetius oblige les Wisigoths à la retraite devant la cité assiégée et divisée sur la politique vis-à-vis des barbares[46], puis en 430. Lors d'une brève période d'accalmie, en 449, Sidoine Apollinaire assiste à dix-neuf ans, debout à côté de la chaise d'ivoire de son père[N 25], aux fêtes données à Arles pour l'inauguration du consulat d'Astère et de Protogène. Dès 453, la cité est à nouveau attaquée par les Wisigoths qu'elle réussit à repousser grâce à la résistance et à la diplomatie de Tonance Ferréol, préfet du prétoire des Gaules[N 26],[47]. Entretemps, la ville d'Arles sert de base à des préparatifs militaires. Au printemps 451, Aetius s’attarde dans la cité pour obtenir des renforts contre Attila qu'il vaincra en juin devant Orléans, puis en septembre lors de la bataille des champs Catalauniques, près de Troyes.

Après la mort de Aetius (454) et Valentinien III (455), les rois barbares fédérés ne se sentent plus liés à l’Empire romain, et cherchent tous à agrandir leurs territoires. La ville d'Arles, pendant les vingt-cinq ans qui suivent, est ainsi mêlée à de nombreux événements marquant la fin de l'Empire (455-480).

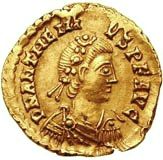

Le 9 juillet 455 à Arles (à Beaucaire[N 27], d’après d’autres sources), Avitus est proclamé empereur d’occident (455-456), avec l'appui du roi wisigoth Théodoric II. Mais cette action tourne court : ne pouvant se maintenir à Rome qu'il doit quitter à la suite d'un coup d’État, Avitus retourne se réfugier à Arles où après avoir rassemblé des troupes[N 28], il tente de reconquérir son titre en Italie. Lors de cette nouvelle campagne Avitus est capturé par le patrice Ricimer le 17 août 456, et bien qu'épargné[N 29], il craint toujours pour sa vie. C'est en essayant de trouver refuge en Gaule - à Arles ou en Auvergne - qu'il périt assassiné quelques semaines plus tard.

Emblème de la richesse romaine, la cité continue de susciter de nombreuses convoitises. Elle est encore assiégée sans succès pendant deux ans (457-458) par le wisigoth Théodoric II et ne doit son salut qu'à l'intervention de l'empereur Majorien.

Arles à nouveau ville impériale

L'empereur Majorien s'installe à Arles à la fin de l'année 458, accompagné du nouveau préfet des Gaules Flavius Magnus ainsi que de hauts-fonctionnaires dont le « questeur du sacré palais », Domnulus et le chef de la chancellerie (magister epistolarum), Petrus. Il y réside, de façon intermittente, jusqu'à l'été 461[48], date de son départ en Hispanie pour préparer un débarquement en Afrique contre les Vandales[N 30].

En fait, d'après Jean-Pierre Papon, Majorien vient à Arles plusieurs fois : en 459, 460 et 461. En 459, il arrive dans la cité en début d'année (où à la fin de 458). Il est à Arles le 18 mars 460, car on a de lui une loi datée de ce jour par laquelle il défend d’élever quiconque par la force à l’état ecclésiastique.

Les fastes romains se perpétuent alors ; on signale des jeux du cirque organisés en janvier ou plus probablement en juin ou juillet 461[48] en l'honneur de Majorien qui y prend part, et la même année, Sidoine Apollinaire souligne le luxe d'une réception chez un notable arlésien, réunion à laquelle participent également l'empereur et l'ancien préfet de prétoire des Gaules, Magnus. La politique de Majorien se remarque par des mesures sociales, telles que des remises d’arriérés d’impôts, et elle essaie de limiter les accaparements de l’Église (captation d'héritage, mise au couvent des jeunes filles…), ce qui illustre les rapports de l'Église avec la société civile, y compris à Arles sous les épiscopats de Ravennius, Augustal ou Léonce. Sidoine Appollinaire nous dresse également une description du forum, encombré de colonnes et de statues et de l'atmosphère politique régnant alors dans la cité.

Arles, ville wisigothique

À partir de 471, les événements se précipitent. À cette date, l'empereur Anthémius essaye d'intervenir en Gaule pour contenir les Wisigoths en y envoyant une puissante armée. Son fils Anthemiolus en prend la tête, accompagné par trois généraux, Thorisarius, Everdingus et Hermianus. Ils rencontrent les troupes d'Euric près d'Arles où l'armée romaine est écrasée et tous les quatre tués[49].

Finalement, après avoir résisté à un nouveau siège en 472, la cité est prise par les Wisigoths en 473[50] ainsi que la ville de Marseille. Toute la basse vallée du Rhône est alors ravagée au point que l'évêque de Lyon, Patiens, se préoccupe de ravitailler la ville d'Arles menacée de famine.

Cette première occupation wisogothique est brève, car après la cession de l'Auvergne aux troupes d'Euric, la Provence revient temporairement en 474 ou 475 sous l'autorité romaine. À ce propos, il convient de souligner le rôle central de l'évêque d'Arles Léonce dans ces événements. Il participe en effet avec ses collègues évêques, Groecus de Marseille, le plus influent ou influençable d'après la lettre que lui adresse Sidoine Apollinaire alors évêque de Clermont[51], Basile d'Aix et Fauste de Riez aux négociations[N 31] romano-wisigothiques à la demande de l’empereur Julius Népos.

Toutefois, Euric poursuit ses conquêtes en se rendant d'abord maître d'Arles et de Marseille, et de là toute la partie de la Provence en deçà de la Durance au cours de l'année 476. Les ariens Wisigoths, une fois la Province conquise et passé le temps des remises en ordre et l'exil de quelques évêques, laissent en paix leurs sujets catholiques[52]. En particulier à Arles, ni l'évêque Léonce, ni les paroissiens ne sont inquiétés. Pour mémoire Euric, qui aimait cette ville, y meurt de mort naturelle lors d'un séjour en novembre ou décembre 484.

Au crépuscule du Ve siècle et de l'Empire romain, la ville d'Arles n'a plus que des campagnes dévastées et perd son rôle de capitale régionale avec la disparition du préfet du prétoire. Dans la ville même, les réaménagements commencés dans les années 430, continuent : au-dessus des cryptoportiques, un habitat prend possession du dallage du forum augustéen et il y a peut-être dès cette époque, un habitat dans les arènes comme au cirque. Ce déclin profite à Marseille qui connaît un regain d'activité, ainsi que le signale dès 475 Sidoine Apollinaire.

On peut donc dire qu'à la fin de ce siècle, Arles et la Provence occupent sur le plan politique une position moyenne, voire de faiblesse. Dans ces conditions, elles vont ainsi devenir un objet de convoitise pour leurs voisins nordiques, Francs et Burgondes.

Remove ads

Chronologie

Ier siècle av. J.-C.

- 90 av. J.-C. : révoltes salyennes facilement matées ; participation possible de la cité.

- 83 av. J.-C. : révoltes salyennes facilement matées; participation possible de la cité ; quelques éléments archéologiques comme la création d'un cimetière sur une zone précédemment urbanisée (quartier de l'hôpital Van Gogh), laissent supposer un nouveau repliement de l'habitat vers un réduit mieux défendu.

- 49 av. J.-C. : Arles aide Jules César lors de la Guerre Civile en construisant douze vaisseaux de guerre utilisés contre Marseille.

- 46 av. J.-C. : fondation de la colonie romaine d’Arles pour les vétérans de la VIe légion.

- Vers 40 av. J.-C. : début d'un plan d'urbanisme monumental portant sur la création de fortifications et la construction de trois édifices majeurs : le forum, l'arc du Rhône et le théâtre.

Ier siècle

- Vers 80 : nouveau plan d’aménagement urbain sous la dynastie flavienne (69-96) en raison de l’expansion de la cité liée au développement économique et commercial. Après la première urbanisation augustéenne, le nouveau projet nécessite la modification du tracé nord de la première enceinte romaine pour permettre la construction des arènes.

- 92 : l'empereur Domitien promulgue un édit sur la vigne avec interdiction de planter de la vigne et obligation dans les provinces d’arracher la moitié du vignoble afin d’éviter la surproduction. Cet édit suscite une forte opposition en Provence.

IIe siècle

- Vers 150 : nouveau développement urbain avec notamment la construction du cirque romain et l'aménagement de Trinquetaille en quartier résidentiel.

IIIe siècle

- 254 : première mention historique de l'Église arlésienne dans une lettre papale d’Étienne Ier.

- Vers 257, 268-278 et 289-292 : invasions de la seconde partie du IIIe siècle et destruction des quartiers suburbains et de Trinquetaille.

- 292

- Mai

- Le 4 mai, éclipse totale à Arles, avec une obscurité totale d’environ 2 min 45 s[53].

- 297 : réforme administrative de Dioclétien ; le Rhône devient la limite naturelle entre deux provinces : la Narbonnaise première à l’ouest et la Viennoise à l’est.

IVe siècle

- Vers 303 : les persécutions de Dioclétien contre les chrétiens ont laissé trace à Arles d'une légende : le martyre de Saint Genest.

- 307 : Constantin à Arles ou à Trèves pour son mariage avec Fausta, la fille de Maximien.

- 308-310 : Maximien chassé par ses troupes se réfugie dans la cité jusqu'en 310, avant sa fuite à Marseille où il sera capturé et exécuté (311).

- 313

- Transfert de l'atelier de frappe d'Ostie à Arles. Les frappes arlésiennes seront poursuivies durant tout le IVe siècle et au début du Ve.

- L'évêque d'Arles Marinus est choisi par l'empereur Constantin pour être l’un des juges du débat entre l’évêque de Carthage, Cécilien, et les Donatistes. Il assiste en cette qualité avec deux autres évêques de Gaule Reticius d'Autun et Maternus de Cologne au concile de Rome le 2 octobre 313.

- Résidence de l'empereur Constantin.

- Sollicité par les évêques chrétiens africains pour son arbitrage impérial, l'empereur organise un concile à Arles (cf. conciles d'Arles) le 1er août 314 pour y faire, à la suite du concile de Rome de 313, condamner une nouvelle fois le donatisme. Ce concile se déroule dans l'église construite sur un ancien temple antique dédié à la Bonne Déesse et devenue depuis Sainte Marie Majeure, puis Notre Dame de la Major.

- Son fils Constantin II nait à Arles le 7 août 314 et la cité d'Arles va recevoir peu après, en 328, le surnom de Constantina qu'elle conservera jusqu'en 340.

- 316 : résidence de Constantin Ier dans la cité.

- 353

- Concile organisé à l’instigation de Constance II et présidé par l'évêque Saturnin. Ce concile consacre temporairement l'arianisme.

- L'empereur Constance II offre une représentation grandiose le 10 octobre 353 au théâtre antique

- Vers 365 : Arles est décrite par le poète Ausone dans un ouvrage recensant les 17 villes les plus importantes de l'Empire (Ouvre, Arles, douce hôtesse, ton double port…)

- 371 : Arles est le point de départ de l'expédition organisée par Théodose pour réprimer la révolte des Provinces d’Afrique contre Valentinien.

Ve siècle

- 401 : le 22 septembre, le concile de Turin est réuni pour régler le différend des évêques de Vienne et d’Arles au sujet de la primatie.

- 407 : l'administration impériale déplace la préfecture du prétoire des Gaules située jusqu'alors à Trèves sur Arles (PALANQUE J.R. fixe cette date un peu plus tôt à 395). La cité provençale connaît en conséquence une véritable renaissance un siècle exactement après Constantin Ier.

- 408-411 : le général romain, proclamé empereur, Constantin III s’établit dans la cité en 407 ou probablement au début 408 jusqu'en 411.

- 411 : après trois mois de siège prise de la ville à la fin de l'été 411 par le patrice Constance envoyé par l’empereur légitime Honorius.

- 411-414 : Constance réside à Arles jusqu'en 414 date du départ des Wisigoths d'Athaulf en Espagne.

- 415 : découvertes des reliques de saint Étienne.

- 417 : le 22 mars, Zosime qui vient d'accéder à la papauté élève l'Église d'Arles au rang de primatiale des Gaules en faveur de son évêque Patrocle. Toutefois ce privilège est de courte durée : il est annulé dès 418 par Boniface Ier, le successeur de Zosime.

- 418 : Édit d'Honorius et Théodose. Par l'édit du 17 avril 418, reçu à Arles le 23 mai, Honorius renforce le rôle de la cité d'Arles qui est choisie comme lieu d'assemblée annuelle des sept-provinces.

- 425 : le général romain Aetius oblige les Wisigoths à la retraite devant la cité.

- 425 : la présence de juifs à Arles est attestée dès 425 par le décret de l'empereur Valentinien III envoyé à Patrocle l’évêque de la cité et à Amatus le préfet des Gaules. Cette présence est confirmée en 443 par les canons du concile d'Arles puis en 449 lors des funérailles de l'évêque Hilaire (429-449).

- 426 : siège de la ville par les Wisigoths.

- 428 : écroulement du pont de bateaux d'Arles sous l'affluence des fidèles qui traversent d'une rive à l'autre pour la célébration annuelle du martyre de Saint Genès.

- 430 : la ville est assiégée sans succès par les Wisigoths.

- vers 430 : apparition du phénomène des habitations parasitaires, dans les bâtiments et espaces publics en raison de la croissance de la population due au transfert de la Préfecture et de la recherche d’une protection améliorée auprès des remparts de la ville.

- 449 : Sidoine Apollinaire décrit les fêtes données à Arles pour l'inauguration du consulat d'Astère et de Protogène.

- 450 : conflit entre les diocèses d'Arles et de Vienne. Le pape attribue les fonctions de métropolitain à l'évêque de Vienne dans les diocèses de Valence, Tarentaise, Genève et Grenoble, tandis que les autres cités de la Viennoise et de la Narbonnaise IIe restent du domaine du métropolitain d'Arles.

- 451 : au printemps 451, Aetius s’attarde à Arles pour obtenir des renforts pour défendre l'Empire contre Attila qu'il vaincra en juin devant Orléans, puis en septembre lors de la bataille des champs Catalauniques, près de Troyes.

- 453 : la cité est à nouveau attaquée par les Wisigoths qu'elle réussit à repousser grâce à la résistance et à la diplomatie de Tonance Ferréol, préfet du prétoire des Gaules.

- 455 : le 9 juillet à Arles (à Beaucaire, d’après d’autres sources), Avitus est proclamé empereur d’occident.

- 456 : à la suite d'un coup d’État, Avitus doit quitter Rome et se réfugie à Arles où après avoir rassemblé des troupes, il tente de reconquérir son titre en Italie.

- 457-458 : siège de la ville par le wisigoth Théodoric II. Arles est sauvée par l'intervention de l'empereur Majorien.

- 458-461 : Majorien réside dans la cité.

- 471 : défaite d'une armée romaine conduite par Anthemiolus, le fils de l'empereur Anthémius, face aux troupes d'Euric près d'Arles.

- 472 : Arles résiste à un siège des Wisigoths

- 473 : prise de la cité, ainsi que la ville de Marseille, par les Wisigoths.

- 475 : la Provence revient temporairement sous l'autorité romaine après la cession de l'Auvergne aux troupes d'Euric.

- 476 : Euric poursuit ses conquêtes en se rendant d'abord maître d'Arles et de Marseille, et de là toute la partie de la Provence en deçà de la Durance.

- 484 : Euric meurt de mort naturelle lors d'un séjour à Arles en novembre ou décembre 484.

- 495-500 : Arles passe sous la domination du roi burgonde Gondebaud au plus tard en 499 ou 500.

Remove ads

Notes et références

Sources et bibliographie

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads