Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Langues austronésiennes

groupe de 1 268 langues parlées à Madagascar, en Asie du Sud-Est, dans l'océan Pacifique et à Taïwan qui constitue la 2e famille de langues du monde De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

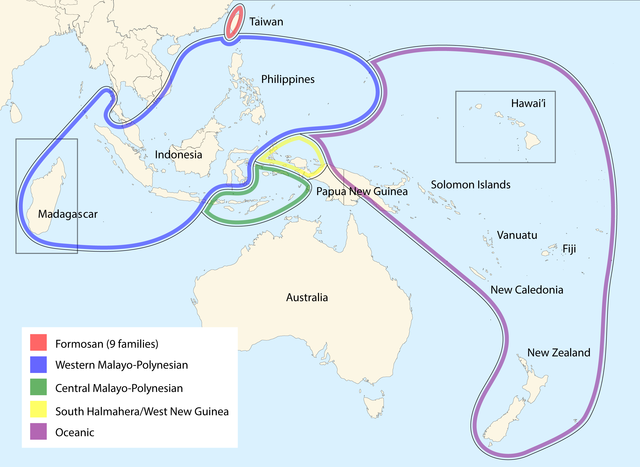

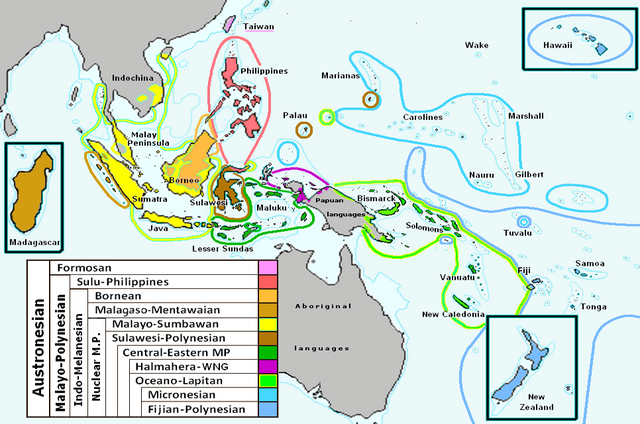

Les langues austronésiennes (AN) sont parlées à Madagascar, en Asie du Sud-Est, dans l'océan Pacifique et à Taïwan. Au nombre de 1 273[1], elles constituent la 2e famille de langues du monde après celle des langues nigéro-congolaises.

Les langues austronésiennes se répartissent en deux grandes catégories, les langues formosanes (ensemble géographique non-génétique), qui consistent en 9 branches, et la branche des langues malayo-polynésiennes (MP). Comme les premières ont été tardivement classées, pendant longtemps les deux termes, AN et MP, ont pu être confondus.

Le foyer d'origine de toutes ces langues semble être l'extrémité sud-est de la Chine du Sud ou Formose (Taïwan) où vivent encore aujourd'hui des populations austronésiennes.

Typologiquement, ces langues se distinguent par deux procédés morphologiques qui permettent la formation de mots dérivés et peuvent être combinés :

- l'affixation, par l'adjonction de préfixes, suffixes, infixes et circumfixes (combinaison d'un préfixe et d'un suffixe) à une base ;

- la réduplication,

ainsi que par des systèmes phonologiques relativement simples (peu de consonnes et de voyelles, peu voire pas du tout de groupes de consonnes difficiles à prononcer, énoncés assonancés, etc.).

Remove ads

Classification

Résumé

Contexte

Historique

Le nom « austronésien » provient du grec latinisé austronesia, signifiant « îles du sud ». Dès 1706, le philologue des Provinces-Unies Hadrian Reland avait souligné les ressemblances entre la langue parlée à Futuna, le malais et le malgache (à partir du glossaire recueilli en 1616 par le navigateur Jacob Le Maire à Futuna). L'existence d'une famille linguistique qui sera plus tard dénommée austronésienne est définitivement établie par Lorenzo Hervás y Panduro en 1784 (Catalogo delle Lingue). En 1834, cette famille, étendue à l'île de Pâques, est baptisée malayo-polynésienne par le linguiste Wilhelm von Humboldt dans Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java (1836-39). Le statut des langues mélanésiennes (îles noires) a cependant longtemps été traité à part. Préjugé tenace, dû à des raisons couleurs de peaux, malgré le travail du linguiste Otto Dempwolff (1920), d'éminents linguistes continuèrent à leur dénier toute parenté austronésienne, pourtant certaine (et désormais unanimement reconnue).

La théorie dominante actuelle des linguistes voit dans l'île de Taiwan le centre de diversification et d’expansion des langues austronésiennes. Considérant que cette théorie dite Out of Taïwan (« sortie de Taïwan »), ne prend pas en compte l'origine nécessairement continentale des populations de langues austronésiennes, le linguiste français Michel Ferlus émet l'hypothèse d'une dispersion malayo-polynésienne à partir d'un lieu du sud de la Chine qu'il situe dans l'actuelle province du Guangdong[2].

Le linguiste Paul K. Benedict (en) propose en 1942 de réunir dans l'ensemble austro-taï les langues formosanes, les langues malayo-polynésiennes et les langues taï-kadaï, ces deux dernières familles étant considérées comme issues d'un groupe de langues formosanes de l'est de Taïwan (East coast linkage). Ce rapprochement fait consensus en 2025[3].

À un niveau plus élevé, le linguiste Laurent Sagart lie austronésien et sino-tibétain dans une famille « sinotibétain-austronésien » (STAN)[3].

Plus loin encore dans le temps, Stanley Starosta, qui travaillait en lien étroit avec Laurent Sagart, avançait peu avant sa mort en 2003 l'hypothèse que toutes les familles linguistiques d'Asie de l'Est : austroasiatique, miao-yao, austronésienne, sino-tibétaine et tai-kadai, étaient apparentées. Il a appelé « yangzian » (yangzien) le regroupement de l'austroasiatique et du miao-yao et « east asian » (est-asien) l'ensemble des 5 phyla. Cette hypothèse est très peu défendue en 2023[3].

Classification actuelle

Depuis plus d'un siècle et les premiers travaux d'Otto Dempwolff sur ce que l'on appelait avant lui les langues malayo-polynésiennes[4], les comparatistes n'ont eu de cesse de classer ces langues, de rechercher leur trame généalogique, voire de reconstruire un hypothétique proto-austronésien.

Si sur ces questions la recherche avance et les grandes lignes sont à peu près connues, de nombreux points restent en suspens. La dispersion même de l'aire géographique couverte, le nombre important de ces langues (plus de 1 200 selon Darrell Tryon et dont peu ont été sérieusement étudiées), font que la structure interne des langues austronésiennes demeure difficile à élucider dès que l'on entre dans le détail.

Il est à peu près certain désormais que c'est dans les langues aborigènes de Taïwan (langues formosanes) que se trouvent les plus grandes différences généalogiques, alors que celles-ci sont moindres plus on s'en éloigne (il y a une substantielle homogénéité des langues polynésiennes). Ceci laisse supposer que Taïwan, ou ses environs immédiats, fut sans doute le foyer à partir duquel les Austronésiens se répandirent sur une grande partie de l'hémisphère sud, ce que confirme du reste aujourd'hui la recherche génétique.

Ci-après est reportée à titre d'exemple une classification présentée comme un consensus et inspirée entre autres des travaux de Blust, Biggs, Pawley, Tryon, Ross, etc. et publiée en 2002 sous le titre, The history and typology of western Austronesian voice systems, Université nationale australienne, 2002.

(les noms de certaines langues sont écrits selon leur forme anglaise quand la forme francisée n'est pas très utilisée — entre parenthèses les abréviations usuelles)

- Austronésien

- Atayalic (formosan)

- « Tsou-MP »

- Tsouic (formosan, comprend le rukai)

- « Paiwan-MP »

- Paiwanic (formosan, comprend l'amis)

- Malayo-polynésien [« MP »]

- Outer Hesperonesian [ou Outer Western Malayo-Polynesian] (Bornéo et les Philippines : de petits groupes nombreux de langues, dont les principaux sont l'ilokano, le kapampangan, le tagalog, le cebuano, le malgache)

- Nuclear Malayo-Polynesian (dispersion possible à partir de Sulawesi)

- Sunda-Sulawesi [ou Inner Western Malayo-Polynesian] (Indonésie occidentale : javanais, soundanais, malais (Malaysian/indonésien), cham (Viêt Nam), balinais, bugis (Sulawesi), chamorro (Guam), paluan (Palaos))

- Central-Eastern Malayo-Polynesian (CEMP)

- Central Malayo-Polynesian (autour de la mer de Banda : langues de Timor, Sumba, Florès et des Moluques) : manggarai, bima, kambera, hawu, keo, komodo, ngadha, palu'e, sika, galoli, kisar, larike, tarangan occidental

- Eastern Malayo-Polynesian (EMP) (ou « mélanésien », mais qui comprend aussi le micronésien et le polynésien)

- Halmahera-Geelvink Bay (langues de Halmahera et de la Nouvelle-Guinée occidentale, les plus importantes étant le buli et le biak) : irarutu, sawai

- Oceanic (en anglais) (langues océaniennes) (Oc)

- West Oceanic (océanien occidental) (langues côtières de Nouvelle-Guinée à partir de l'est de Jayapura et des îles Salomon) : bukawa, yabem

- langues des îles de l'Amirauté (peut-être comprenant la langue de Yap, en Micronésie) : seimat

- East Oceanic (océanien oriental)

- Langues des Salomon du Sud-Est

- Vanuatu du Sud : lenakel, sie

- Remote Oceanic (océanien éloigné)

- Nouvelle-Calédonie

- îles Loyauté

- Vanuatu du Nord: éfaté du Sud

- langues micronésiennes (n'est pas synonyme de micronésien) : gilbertin, marshallais

- fidjien-polynésien

Ci-après est reportée à titre d'exemple un autre type de classification (liste simplifiée) :

- langues austronésiennes

- langues formosanes

- langues malayo-polynésiennes

- langues malayo-polynésiennes occidentales

- langues malayo-polynésiennes centrales-orientales

Remove ads

Langues les plus parlées actuellement

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads