Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

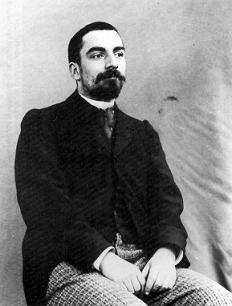

Louis Dimier

historien de l'art français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Louis Dimier, né le dans le 10e arrondissement de Paris[3], mort le à Saint-Paul-sur-Isère (Savoie)[4], est un homme de lettres, critique d'art, écrivain, historien et militant monarchiste de l’Action française.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Louis Dimier est le fils d'un immigré savoyard, Joseph Louis Dimier, originaire de Moûtiers, et de Marie Virginie Delsart[3],[5]. Il se présente d'ailleurs aux élections législatives de 1893 dans l'arrondissement de Moûtiers, mais échoue face à un candidat radical[5],[6]. Il est directeur du journal le Réveil savoyard fondé en 1906[7]. Il devient le secrétaire perpétuel de l’Académie de la Val d'Isère de 1938 jusqu'en 1940[5]. Il est l'époux d'Henriette Louise Marie Barbeau[4]. Un de ses fils, Joseph, entre chez les Trappistes et prend le nom de religion d'Anselme. Il est notamment connu pour son travail d'historiographe de l'ordre cistercien[8].

Agrégé de l'université, il est docteur ès lettres après avoir soutenu en 1900 une thèse sur Le Primatice, peintre, sculpteur et architecte des rois de France (publiée par l'éditeur Ernest Leroux). En 1907, il fonde avec quelques amis l’Institut d'Action française, puis y enseigne l'histoire des idées politiques à la chaire Rivarol[9],[note 1].

En mars 1908, avec Charles Maurras, il est l’un des cofondateurs du quotidien L’Action française (successeur du mensuel, la Revue d’Action française), l’organe de presse du mouvement politique de même nom[10]. Dimier fut un contributeur régulier d'articles. Après avoir longuement milité auprès de Charles Maurras, il se brouille avec ce dernier à la suite d'une violente polémique politique vers 1925 et quitte la vie politique pour se consacrer exclusivement à la critique d'art. Il a raconté ces années d'engagement dans un ouvrage autobiographique intitulé Vingt ans d'Action française (Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1926). On lui doit de nombreuses études sur la peinture française, quelques romans et des ouvrages polémiques.

Remove ads

Travaux et convictions

Résumé

Contexte

Louis Dimier est souvent perçu comme un cas à part chez les historiens : son point de vue sur l’histoire de l’art est fortement lié à son engagement politique ; toute son œuvre résulte de sa haine profonde de la Révolution française.

Spécialiste de l’art en français depuis la fin du Moyen Âge, il est un admirateur de l’Ancien Régime et partisan du Grand Siècle. Dimier « prône les institutions absolutistes et féodales qui ont garanti l’ordre, protégé la foi, répandu le bonheur et la prospérité, et assuré la supériorité culturelle de la France[11] ». Ainsi, Dimier fait un rejet total de la Révolution française : la République, dans sa volonté d’oublier le passé monarchique, aurait été néfaste pour les Beaux-Arts (parlant notamment des destructions révolutionnaires). Ainsi, les violences « contre l’édifice politique et social laborieusement construit à travers le temps[11] » ont bafoué la supériorité culturelle de la France, la remplaçant par une forme d’anarchie.

Cependant, le nationalisme intégral de l’Action française que partage Dimier met l’auteur dans une position d’équilibre fragile, puisque certaines de ses convictions intellectuelles sont en contradiction avec les lignes directrices du mouvement : en tant qu’historien de l’art, Dimier est clairement antinationaliste. La thèse de Dimier, soutenue en 1900, soutient, à travers l’exemple du Primatice, que la Renaissance française apparaissant sous le patronage de François Ier est due aux artistes italiens appelés par le monarque. Ainsi, tandis que certains voyaient dans l’école de Fontainebleau une « dangereuse contamination d’un art national par l’importation d’un art étranger et décadent », Dimier considère le Primatice comme l’initiateur de la Renaissance en France, c’est grâce à ces artistes italiens que la France accède enfin à la culture classique.

Dimier était donc patriote et nationaliste, tenté par la restauration de la Couronne en plaçant le duc d’Orléans sur le trône. Cependant, artistiquement il était radicalement antinationaliste et « considérait comme creuse l’idée d’art français[12] » authentique, se positionnant « contre les partisans d’un art autochtone[11] ».

Ainsi, bien qu’il ne crût pas au nationalisme culturel, Dimier estimait que la supériorité artistique de la France existait grâce à l’effort progressiste (principalement depuis l’expérience de Fontainebleau). « Le progrès est le fruit lentement accumulé de l’expérience qui mûrit dans les institutions façonnées par chaque génération […] [c’est un] enrichissement du présent par un passé qui s’adapte aux changements de la vie à travers le temps[11] ».

Mais la Révolution française, corrompue par la philosophie de Rousseau, a tout effacé. Dimier écrit : « Quinze siècles de politique illustre, de guerres glorieuses, d’art florissant, d’essor intellectuel unique et admirable auraient attendu le verdict d’une secte ignare et fanatique jugeant selon des maximes honnies de la raison civilisée ! »[13]. Ainsi, selon Dimier, pour que la France conserve son patrimoine glorieux et resplendissant, il est nécessaire de lui maintenir ses traditions, racines de son histoire.

Chez Dimier, la tradition artistique se confond donc avec l’idéologie politique : l’environnement politique est le cadre essentiel de la réussite culturelle. Sous l’Ancien Régime, l’Académie royale de peinture et de sculpture a permis à la France d’atteindre « le sommet de sa gloire artistique[14] » tandis que les réformes de la Révolution française ont entraîné la chute de l’art français ; le monarque est garant du progrès et du rayonnement de l’art.

Cependant, tradition rime également avec innovation : « [le] progrès régulier […] [l’] enrichissement de l’art […] c’est d’un changement paisible qu’il s’agit, opéré du consentement général, comme un pas en avant dans les ressources de l’art[15] ». Cette structure organisée a été compromise par la Révolution ; 1789 : la tradition comme guide est rejetée et abolie. On recherche un nouvel état primitif et naturel de l’art en accord avec la fondation d’une nouvelle société ; « ne relever d’aucun enseignement de l’histoire, mais de la raison philosophique seulement[13] ».

L’Histoire de la peinture française au XIXe siècle (1914) fait le tableau des méfaits de la Révolution. Ainsi, d’après Dimier, David a trahi la tradition qui avait garanti le progrès de l’art ; l’âge classique croyait aux principes universels du beau, avec ses « doctrines archaïsantes », David a perverti le classicisme. « Ce purisme affecté […] mène infailliblement à de pires décadences que toutes celles qu’il prétend guérir[16] ». La suppression des institutions de l’Ancien Régime a entraîné un individualisme effréné et donc une incohérence et une dispersion des arts au XIXe siècle. Pour Dimier, c’est donc l’Institution nationale et la tradition qui sont seuls véhicule de l’identité nationale : la France a été façonnée par ses rois depuis sa naissance sous la dynastie capétienne, la nation est donc une création forgée à travers le temps.

« Le grand mal du temps est de laisser perdre. L’expérience des générations est le trésor de celles qui les suivent[17] »

Remove ads

Le fonds d'archives Louis-Dimier

L'INHA conserve un important fonds d'archives de cet historien d'art, comprenant papiers personnels, manuscrits d'ouvrages et correspondance, donné par ses descendants en 1946 et 1976, avec versement complémentaire en 2022[18].

Vente Louis Dimier

Le , à Paris, se déroula la vente aux enchères de la collection de dessins anciens de Louis Dimier. Frits Lugt analyse cette collection[19] : « Les attributions ne sont pas toutes aussi convaincantes qu'on aurait pu s'y attendre d'un historien si réputé. »

Œuvres

- Le Primatice, peintre, sculpteur et architecte des rois de France. Essai sur la vie et les ouvrages de cet artiste, suivi d’un catalogue raisonné de ses dessins et de ses compositions gravées, Paris, Leroux, 1900 Lien vers l'ouvrage, prix Charles-Blanc de l’Académie française en 1902.

- French Painting in the sixteenth century, Londres, Duckworth, 1904 Lien vers l'ouvrage

- Les Maîtres de la contre-Révolution au dix-neuvième siècle, Paris, Librairie des Saints-Pères et Nouvelle Librairie nationale, 1907 Lien vers l'ouvrage

- Les Préjugés ennemis de l’histoire de France, Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1908 Lien vers l'ouvrage

- Discours sur la peinture : lettres au flaneur; suivis des Voyages pittoresques, Paris, H. Laurens, 1909, prix Langlois de l’Académie française en 1910.

- Portraits des rois et des reines de France, Paris, Action française, 1910

- Les Grands Palais de France, Fontainebleau, Paris, Eggimann, 1910

- Les Primitifs français, biographie critique illustrée, Paris, Laurens, 1911

- L’Architecture et la décoration française aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Eggimann, 1912

- Guides artistiques et pittoresques des pays de France : Haute-Normandie, Basse-Normandie, prix Marcelin Guérin de l’Académie française en 1913.

- Histoire de Savoie, des origines à l'annexion, Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1913.

- Histoire de la peinture française au XIXe siècle, Paris, Delagrave, 1914

- Faits et idées de l’histoire des arts, Paris, Bloud et Gay, 1923

- Histoire de la peinture de portrait en France au XVIe siècle, accompagnée d’un catalogue de tous les ouvrages subsistant en ce genre, de crayon, de peinture à l’huile, de miniature, d’émail, de tapisserie et de cire en médaillons, Paris/Bruxelles, Van Oest, 1924-1926

- Histoire de la peinture française. Des origines au retour de Vouet (1300-1627), Paris/Bruxelles, Van Oest, 1925

- Histoire de la peinture française. Du retour de Vouet à la mort de Le Brun (1627-1690), Paris/Bruxelles, Van Oest, 1926

- Vingt ans d’Action française, Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1926

- La vie raisonnable de Descartes, Paris, Librairie Plon (collection Le roman des grandes existences), 1926

- Le Primatice, Paris, Albin Michel (collection Les maîtres du Moyen Âge et de la Renaissance), 1928

- Les Peintres français du XVIIIe siècle. Histoire des vies et catalogues de leurs œuvres, Paris/Bruxelles, Van Oest, 1928, 2 volumes.

- Le premier volume comporte les catalogues raisonnées d'Antoine Watteau, de François Lemoine, Coypel, Claude Gillot, Louis Galloche, Robert Tournières, Nicolas Vleughels, Jacques-François Delyen, Pierre Charles Trémolières, Jacob van Schuppen, Bonaventure de Bar, Claude Arnulphy, Gilles-Marie Oppenord, Pineau Père, Toro, Bernard Picart.

- Le second volume ceux de François de Troy, Pierre Subleyras, Jean-Marc Nattier, Jean-Baptiste Oudry, Alexis Grimou, Noël Nicolas Coypel, Dumont le Romain, Dumont de Tulle, Charles Frontier, Hyacinthe Collin de Vermont, Jean Raoux, Belle, Antoine Pesne, Goudreaux, Octavien, Quillard, Jacques de Lajoüe, Juste-Aurèle Meissonnier et Giovanni Niccolo Servandoni.

- Un peu vieilli, certes, cet ouvrage reste cependant pour certains petits maîtres une référence incontournable

- Le Château de Fontainebleau et la cour de François Ier, Paris, Calmann-Lévy, 1930 Lien vers l'ouvrage

- Histoire et causes de notre décadence, Paris, Correa, 1934

- L’Église et l’Art, Paris, Grasset, 1935

- Le Nationalisme littéraire et ses méfaits chez les Français, Paris, Corrêa, 1935.

Remove ads

Iconographie

- Le photographe Brassaï a saisi Le Professeur Louis Dimier, membre de l'Institut sur les quais de la Seine, 1931. On y voit un monsieur à chapeau melon scrutant à l'aide d'une loupe, un ouvrage extrait d'une boîte d'un bouquiniste. Photographie conservée au musée national d'art moderne-Centre Georges-Pompidou, Paris.

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads