Timeline

Chat

Prospettiva

Acerenza

comune italiano Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

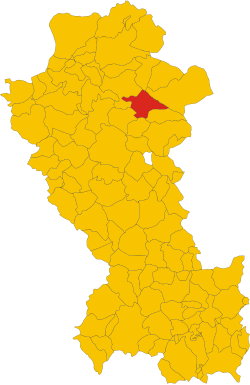

Acerenza (La Cërènzə in dialetto lucano[5]) è un comune italiano di 2 013 abitanti[1] della provincia di Potenza in Basilicata.

Remove ads

Geografia fisica

Sorge a 833 m s.l.m. nella parte nord-orientale della provincia. Confina con i comuni di: Oppido Lucano (10 km), Cancellara (12 km), Forenza (14 km), Pietragalla (16 km), Genzano di Lucania (19 km) e Palazzo San Gervasio (24 km).

Origini del nome

Riepilogo

Prospettiva

Il nome Acerenza potrebbe derivare da Acheruntia (Αχερουντία in greco), cioè l'antico nome dato al territorio citato da scrittori romani:Tito Livio e Orazio, e nel Medioevo da Procopio.

(latino)

«Apulia perdomita, nam Acherontia (altri Ferento) quoque, valido oppido, Junius potitus erat, in Lucanos perrectum. Inde repentino adventu Aemilii consulis Nerulum vi captum»

(italiano)

«Domata l’Apulia e impadronitosi, il Bubulco, di quel gagliardo arnese di guerra che era Acherontia, passa in Lucania, ove subitamente sopraggiunge Barbula, e prende di forza Nerulo.»

«Domata l’Apulia e impadronitosi, il Bubulco, di quel gagliardo arnese di guerra che era Acherontia, passa in Lucania, ove subitamente sopraggiunge Barbula, e prende di forza Nerulo.»

(latino)

«Me fabulosae Volture in Apulo

nutricis extra limina Pulliae

ludo fatigatumque somno

fronde nova puerum palumbes

texere, mirum quod foret omnibus

quicumque celsae nidum Acherontiae

saltusque Bantinos et arvum

pingue tenent humilis Forenti,

ut tuto ab atris corpore viperis

dormirem et ursis, ut premerer sacra

lauroque conlataque myrto

non sine dis animosus infans.»(italiano)

«Me ancor fanciullo sul Vulture appulo,

«Me ancor fanciullo sul Vulture appulo,

Della nutrice Puglia oltre il termine,

Me stracco da’ giochi nel sonno

Portentose colombe covriro

Di nova fronde: tutti stupirono

Color che il lido sublime tengono

D’Acheronzia e i prati bantini

E il pian grasso dell’umil Forento,

Com’io, dagli orsi, dall’atre vipere

Securo il corpo, dormissi, e il lauro

Sacro e il dato mirto premessi

Caro a’ Numi animoso fanciullo.»

Tutti la citano come "fortezza di guerra" e "presidio". Quello che oggi è chiamato torrente Fiumarella (un affluente del Bradano), in passato veniva chiamato Acheronte.[6]

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

Periodo antico

Posta su un altipiano dai fianchi ripidi, tra il fiume Bradano e il suo affluente Fiumarella, è stata sempre molto importante dal punto di vista strategico per la difesa del territorio.

Le prime notizie di insediamenti abitati risalgono al VI secolo a.C. e sul luogo dell'attuale abitato nacque l'antica Acheruntia, Αχερουντία in greco, citata dagli scrittori romani Tito Livio e Orazio, e nel Medioevo da Procopio. Tutti la citano come "Fortezza di guerra" e "presidio".

Alto Medioevo

Al tempo dell'imperatore Giustiniano e nella metà del VI secolo la città di Acerenza è ugualmente forte: Procopio, infatti, dice che Totila, avendo preso un certo presidio presso i Lucani, "che alcuni abitanti chiamano Acerenza, vi pose un presidio di 300 uomini". E lo stesso Procopio ci dice che il suddetto presidio, comandato dal capitano Morra, passò all'Imperatore Giustiniano.

Nel 788 Carlo Magno per liberare Grimoaldo III, suo ostaggio, e permettergli di tornare a Benevento, chiede come condizione l'abbattimento delle mura di Acerenza, condizione accettata[7]. Nel 793, però, lo stesso Duca di Benevento Grimoaldo III la fece ricostruire sul monte[8].

Nell'IX secolo la Lucania, è divisa in un certo numero di gastaldati: secondo un trattato tra il duca di Benevento Radelchi e il principe di Salerno Siconolfo, che è generalmente datato 849, attribuisce al principato di Salerno tutta la parte sud ovest dei domini longobardi dell'Italia meridionale, nell'elenco dei gastaldati che lo compongono c'è la è metà del gastaldato di Acerenza, anche se nei fatti Acerenza mantenne la sua indipendenza da Salerno.

La cittadina fu oggetto di una lunga contesa tra Longobardi e Bizantini.

Gli ufficiali longobardi divennero a volte collaboratori dei funzionari bizantini e addirittura rendevano conto più allo stratego di Bari, rappresentante dell'Imperatore d'Oriente in Italia che al principe di Salerno.

Significativa delle interferenze tra longobardi e bizantini nella zona in questo periodo è controversia per alcune terre di proprietà dell'abbazia di Acerenza, date in affitto ad un contadino di Matera, perché l'affitto sia valido occorre il consenso del principe di Salerno, legittimo proprietario delle terre. Un inviato del principe di Salerno rappresenta l'abbazia nel giudizio, ma la sentenza finale è ratificata a Matera da un giudice che è un funzionario bizantino insignito del titolo di scudiero imperiale.

Acerenza è citata in un documento bizantino del 1002, sottoscritto dal catapano Gregorios Tarkaneiotes, nel quale si fa menzione di una contesa sorta tra il kastron (città fortificata) di Tricarico e quello di Acerenza, per il possesso di alcune terre a seguito della cacciata, da parte delle forze bizantine, di un manipolo di arabi insediati a Pietrapertosa al comando di un certo Loukas (un cristiano convertito all'Islam) che compiva scorribande nella zona. Interessante è il fatto che in quel documento vengono ristabiliti i confini indicando punti fissi che ancora oggi sono individuabili e che costituiscono l'attuale confine tra il territorio di Tricarico e quelli di S. Chirico Nuovo e Tolve.

Periodo normanno

Il 4 maggio 1041 il vescovo di Acerenza, Stefano (1029-1041), che appoggiava il Catapano di Bari, muore combattendo sulle rive dell'Ofanto contro i primi Normanni che avevano conquistato la zona intorno a Melfi.

In seguito a questa battaglia, Acerenza viene conquistata dai Normanni, tra le prime località del sud Italia, in particolare da Asclettino I, della casata Drengot Quarrel, cavaliere che emerge tra i primi capi normanni che fondano la contea di Puglia. Asclettino si afferma nel territorio del Vulture-Melfese, ed è attivo anche nella zona di Vieste (nel promontorio del Gargano).

All'Assise di Melfi, che termina al principio dell'anno 1043, partecipa lo stesso Asclettino. Va rilevato che egli è l'unico della casata Drengot ad essere insignito di una signoria nella contea di Puglia, tra undici diversi altri cavalieri tutti appartenenti alla famiglia Altavilla.

In questo parlamento generale, Guaimario V garantisce a Rainulfo I Drengot il dominio sui territori della Campania. Si distingue, così, da Braccio di Ferro, capo della contea di Puglia. L'intera regione, ad eccezione di Melfi, viene suddivisa in dodici baronie, costituite a beneficio dei capi normanni ed assegnate nei territori di Capitanata, Gargano, Apulia e Irpinia, fino al Vulture.

I Normanni dividono in dodici contee le terre conquistate o da conquistare. Il sovrano attribuisce i feudi secondo il rango e il merito e ognuno dei cavalieri si dedicherà alla conquista di quanto concessogli. In particolare è questa la circostanza in cui Asclettino I Drengot (Asclettino minore), che risiede nel castello di Genzano, prende il titolo di Conte di Acerenza. Le vicende della Contea di Puglia e della Casata Altavilla si intrecciano con quelle di Aversa e dei Drengot. Questi ultimi, infatti, all'interno della stessa contea, sono presenti nelle zone di Vieste (promontorio del Gargano), Acerenza e Genzano (Basilicata) proprio con Asclettino I.

Asclettino II Drengot succede a Rainulfo Drengot nel titolo di conte di Aversa e duca di Gaeta nel 1045. Asclettino II è eletto dai normanni di Aversa ed investito della contea da Guaimario IV di Salerno. Ma i nobili di Gaeta eleggono duca il longobardo Atenolfo, Conte di Aquino. Guaimario, signore sia di Gaeta che di Aversa, e di cui Rainulfo è stato vassallo, interviene per conto di Asclettino II, attacca Atenolfo, lo sconfigge e lo prende prigioniero. Ma successivamente lo libera e lo confermato duca di Gaeta. Asclettino II governa solo pochi mesi e muore prematuramente. Arriva, poi, nella penisola Riccardo I Drengot, figlio di Asclettino I (Asclettino maggiore), si pone al servizio di Umfredo d'Altavilla e ne sposa la sorella Fressenda: a Melfi gli è assegnato il titolo di Conte di Acerenza e Signore di Vieste.

Nel 1061 Roberto il Guiscardo ne fece una roccaforte rendendola un centro di difesa da rappresaglie bizantine.

Simboli

Lo stemma, utilizzato dall'amministrazione anche se privo di formale decreto di concessione, si presenta come uno scudo a cartoccio, con al centro del campo azzurro una fede, ossia due mani che si stringono, dalla cui unione spunta una rosa. Al di sotto le lettere M. F. (Maxima Fides) d'oro.[9] Il gonfalone è un drappo di bianco.

Remove ads

Monumenti e luoghi d'interesse

Riepilogo

Prospettiva

Il centro storico mantiene ancora importanti testimonianze storiche, con edifici del XVII-XVIII secolo.

Architetture religiose

Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio Vescovo

La cattedrale è un pregevole monumento, tra i più importanti della regione: risalente all'XI secolo, fu consacrata nel 1080 in stile romanico con influenze gotiche. Ha una grande abside e un interno a tre navate con importanti tavole cinquecentesche, una cripta del 1524, sulle cui pareti vi sono degli affreschi di Giovanni Todisco da Abriola.

Sia la facciata sia i campanili sono stati ritoccati nel corso dei secoli; la cupola sulla crociera è del XIX secolo. All'interno della sacrestia emerge un busto di Flavio Claudio Giuliano; un passaggio consente di girare attorno al coro e di ammirare le absidi in pietra squadrata. Di recente sono stati ritrovati, dopo alcuni scavi, le fondamenta di un battistero adiacente alla cattedrale.

Chiesa di San Laviero Martire

La chiesa, situata in Via Umberto I, è del 1065 e venne dedicata a S.Laviero martire acheruntino e patrono della città di Acerenza con S. Canio e S. Mariano. Al suo interno si può ammirare un altare in pietra in stile barocco su cui troneggia la tela che raffigura il martirio di S. Laviero, opera di Filippo Donzelli del 1700. La tela è molto venerata dal popolo acheruntino e nella chiesa si conservano similmente le statue di S.Rocco in cartapesta leccese e di S.Giuseppe in legno della Madonna Addolorata in manichino con un vestito nero del 1847. La chiesa viene poi usata ogni anno il 17 novembre in occasione della festa in onore di S.Laviero martire, la quale è preceduta da un solenne triduo di preghiere.

Sala dell'Episcopio

Il nobile Francesco Antonio Simonello, o de Simonellis ha lasciato al clero di Acerenza la pala d'altare che era situata nella cappella di Santa Caterina d'Alessandria, all'interno della Cattedrale, di proprietà delle famiglie Simonello e Caterini, raffigurante il Matrimonio mistico di Santa Caterina d'Alessandria, dipinta da Horatius Jacobotta da Spinazzola nell'anno 1596. Nell'angolo destro in basso sono raffigurati Francesco Simonello e la figlia Caterina con il loro blasone: D'azzurro, ai due leoni d'oro controrampanti poggianti sul mare e rivolti verso una stella d'oro, con la seguente iscrizione: "D. O. M. Franciscus Antonius de Simonellis Acheruntinus ut.. suae animae provideret hoc opus Divae Catharinae dicavit. Feliciter Amen". In alto a sinistra è rappresentato San Giuseppe, a destra la Vergine Maria con Gesù bambino, che offre a Santa Caterina d'Alessandria, raffigurata con la ruota, l'anello nuziale, dicendo: "Veni sponsa mea accipe hanc coronam tibi quam ego preparavi in aeternum regni mei." Al centro del dipinto vi è Sant'Anna, con lo sfondo di un paesaggio silvano e collinare.[10]

Altro

- La Fontana di San Marco in stile neoclassico.

- Il convento risalente al secolo XV-XVI.

- Il busto dell'imperatore romano Giuliano.

Remove ads

Società

Evoluzione demografica

Abitanti censiti[11]

Etnie e minoranze straniere

Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2009 la popolazione straniera residente era di 75 persone. Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente erano:

- Romania 37 1,42%

Cultura

Riepilogo

Prospettiva

Il comune è parte dell'associazione I borghi più belli d'Italia, che comprende in totale 196 località della penisola.[12]

Cucina

Piatto tipico acheruntino è la lagana chiapputa (lag'na chiappout), preparato con le lagane, un formato di pasta simile alle tagliatelle ma più corte e spesse, con l'aggiunta di noci e mandorle tritate, uva passa e mosto cotto. Il piatto si caratterizza per il suo sapore dolce, tanto da essere spesso classificato come tale più che primo piatto.[13]

Eventi

Acerenza è patria di san Laviero Martire, un giovane che nasce ad Acerenza nel vico Tergia e che muore martire a Grumento il 17 novembre 312; la sua Festa annuale del 17 novembre è preceduta da un Triduo di Preghiere nella chiesa a lui intitolata.

- 30 aprile: Festa in onore di San Mariano Martire Acheruntino (compatrono della città)

- 25 maggio: Festa in onore di San Canio Vescovo e Martire (Patrono e Protettore della città e della Diocesi di Acerenza)

- Domenica di Corpus Domini: Solenne processione del Santissimo Sacramento per le vie della città

- 11-12 agosto: Rievocazione storica in costume medievale "Dai Longobardi ai Normanni - Storia di una Cattedrale"

- 15 agosto: Festa in onore della Madonna Assunta in Cielo

- 1º settembre: Festa in onore di San Canio Vescovo e Martire

- 14-15-16 novembre: Triduo di Preghiere in onore di San Laviero Martire

- 17 novembre: Festa in onore di San Laviero Martire Acheruntino (compatrono della città)[chiarire con fonti terze e autorevoli la rilevanza di ciascun evento]

Remove ads

Infrastrutture e trasporti

Il comune è servito dalla stazione di Acerenza, distante 6 km dal centro abitato sulla linea Altamura-Avigliano-Potenza e gestita dalle Ferrovie Appulo Lucane. Nel territorio comunale e sulla medesima linea, sono presenti anche le stazioni di Tarantella e Oppido Lucano.

Amministrazione

Remove ads

Sport

Calcio

La principale squadra di calcio della città è l'A.S.D. Acerenza che milita nel girone C di Seconda categoria.

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads