Timeline

Chat

Prospettiva

Basilica di Santa Maria Maggiore

basilica papale di Roma Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

La basilica di Santa Maria Maggiore o basilica Liberiana è una delle basiliche del centro storico di Roma, situata nel Rione Monti e nel Rione Esquilino. È la sola basilica di Roma ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana, sia pure arricchita da successive aggiunte. La basilica è associata alla monarchia spagnola e il re di Spagna, attualmente Felipe VI, è protocanonico d'ufficio del capitolo della basilica.[1]

Remove ads

Status giuridico

L'edificio della basilica, comprese le scalinate esterne, costituisce area extraterritoriale a favore della Santa Sede. La basilica gode, insieme ad altri immobili e in base ad accordi tra Stato italiano e Santa Sede, del privilegio di extraterritorialità e dell'esenzione da espropriazioni e da tributi, come stabilito dai Patti Lateranensi e formalizzato nell'Accordo di Villa Madama[2][3].

Remove ads

Capitolo Liberiano

Il Capitolo Liberiano è presieduto dal cardinale arciprete e costituito dai canonici, tutti di nomina pontificia. Questo speciale collegio sacerdotale è integrato dai coadiutori, anch'essi di nomina pontificia e rappresentano assieme il clero preposto alla cura liturgica e amministrativa dell'intera basilica papale. Dal 4 luglio 2025, l'arciprete della basilica è il cardinale Rolandas Makrickas.

Il protocanonico onorario è di diritto il re di Spagna.

La cura pastorale è affidata all'omonima e attigua parrocchia in San Vito, il cui clero afferisce alla basilica ed è responsabile al contempo della sacrestia per quanto riguarda la celebrazione dei sacramenti.[4]

Il servizio liturgico è assolto dall'Almo Collegio Capranica, il cui rettore è canonico onorario durante munere.

Remove ads

Fraternitas Mater Dei et Ecclesiae

È un organismo costituito nel 1974 dal cardinale arciprete e dipendente dal capitolo, quale organismo a base associativa, volendo rappresentare un'aggregazione finalizzata al supporto morale e materiale della basilica, quale primo centro mariano al mondo e intorno cui convergere i fedeli, secondo il proprio stato di vita[5].

Storia e descrizione

Riepilogo

Prospettiva

Fondazione

Edificata, secondo la tradizione, durante il pontificato di Liberio (352-366), fu ricostruita o ristrutturata da papa Sisto III (432-440), che la dedicò al culto della Madonna, la cui divina maternità era appena stata riconosciuta dal concilio di Efeso (431).[6]

Secondo la tradizione, la Madonna apparve in sogno a papa Liberio e al patrizio Giovanni, suggerendo di erigere una basilica in un luogo che sarebbe stato indicato miracolosamente. Così quando la mattina del 5 agosto un'insolita nevicata imbiancò l'Esquilino, Liberio avrebbe tracciato nella neve il perimetro della nuova basilica, costruita poi grazie al finanziamento di Giovanni. Di questo antico edificio rimane il ricordo solo in un passo del Liber Pontificalis che afferma che Liberio «fecit basilicam nomini suo iuxta Macellum Liviae».

Ad ogni modo il 5 agosto di ogni anno, in ricordo di Nostra Signora della Neve, avviene la rievocazione del cosiddetto "miracolo della nevicata": durante la celebrazione della messa al mattino e del Vespro alla sera, viene a scendere dal centro del soffitto a cassettoni in corrispondenza della cripta della mangiatoia, una cascata di petali bianchi.

La chiesa precedente era dedicata alla fede nel Credo proclamato dal primo concilio di Nicea.[6]

La basilica costruita da Sisto III a partire dall'anno 432 si presentava a tre navate, divise da 21 colonne di spoglio per lato, sormontate da capitelli ionici, sopra le quali correva un architrave continuo. La navata centrale era illuminata da 21 finestre per lato (la metà delle quali furono successivamente tamponate) ed era sormontata da una copertura lignea con capriate a vista.

I mosaici

«L’arte tentò forme nuove nell’arco trionfale della basilica di Santa Maria Maggiore eretto da Sisto III, dove pare echeggi la preghiera di Cirillo al concilio di Efeso contro l’eresia di Nestorio: « Salve, o Maria, madre di Dio, tesoro venerabile di tutto il mondo, lucerna che mai si spegne, fulgida corona della verginità, tempio indistruttibile, madre e vergine ad un tempo...Salve, o tu che nel tuo grembo hai portato l'infinito...» (Adolfo Venturi)[7]

La navata venne decorata sempre in età sistina da mosaici, entro pannelli collocati sotto le finestre, in origine racchiusi da edicolette, con un ciclo di storie del Vecchio Testamento: storie di Abramo, Giacobbe, Isacco sul lato sinistro, Mosè e Giosuè su quello destro. Degli originari quarantadue riquadri, molti dei quali presentavano due scene sovrapposte, ne restano 27 (12 sulla parete sinistra e 15 sulla destra) dopo le distruzioni dovute alle aperture laterali settecentesche.

Si tratta certamente del primo ciclo figurativo apparso in una chiesa romana. Le storie veterotestamentarie mostrano indubbie tangenze stilistiche con il cosiddetto "Virgilio Vaticano", manoscritto dell'Eneide conservato nella Biblioteca apostolica vaticana, e con la Bibbia detta Itala di Quedlinburg, ma sono stati notati anche legami con l'iconografia imperiale, secondo un processo di appropriazione dell'immagine e degli attributi visivi imperiali tipico dell'arte paleocristiana. Questi rapporti, nonché la disposizione non sempre cronologica delle scene e del tutto funzionale a ogni singolo episodio e a rispondenze ritmiche all'interno della serie, sottendono l'utilizzo di un piano figurativo appositamente studiato, forse addirittura dal giovanissimo Leone non ancora papa.[8]

Queste storie presentano caratteri stilistici legati alla pittura tardoantica (una tradizione seicentesca che inizia con Ciampini voleva addirittura che fossero state realizzate nel IV secolo): ombreggiature, sfumature con passaggi di colore graduali, realistica raffigurazione dello spazio e dei volumi, macchie di colore, fondo cangiante in relazione al contrasto con le figure.

Più ieratiche e ritmicamente dilatate sono le scene dei mosaici dell'arco trionfale, rappresentanti alcuni momenti dell'Infanzia di Cristo. Altre tratte dai vangeli (Annunciazione, Presentazione al Tempio, Adorazione dei Magi, Incontro con il governatore Afrodisio, Strage degli innocenti, Re Magi presso Erode). In particolare, l'incontro con il governatore egiziano Afrodisio davanti alla città di Sotine, oltre ad essere un pendant visivo all'adorazione dei Magi sul lato opposto, è un episodio attestato solo in Santa Maria Maggiore, e tratto dai Vangeli apocrifi: Gesù, durante la fuga in Egitto, entra con i genitori nella città di Sotine, gli idoli pagani immediatamente cadono a terra e Afrodisio saluta il Bambino come Redentore. Alla sommità dell'arco, il Trono dell'Etimasia con una Croce, affiancato dai santi Pietro e Paolo, e sormontato dal Tetramorfo. Sotto compare un pannello, con l'iscrizione Xystus episcopus plebi Dei (Sisto vescovo al popolo di Dio), in lettere d'oro su fondo azzurro, che è la dedica del papa fondatore della basilica. Ai lati, le due città sante, Gerusalemme e Betlemme, all'interno delle quali si prolungano illusionisticamente i colonnati della basilica, a indicare in essa quasi un preludio alla Gerusalemme celeste.

Il disegno programmatico di questa decorazione sistina intendeva perciò riaffermare la divinità del Cristo incarnato nella Vergine, come ribadito nel recente Concilio di Efeso (431), e allo stesso tempo il primato della Chiesa romana nell'ecumene cristiano. La disposizione stessa delle scene veterotestamentarie, la scelta degli episodi dell'arco trionfale, la priorità delle rispondenze visive rispetto a quelle cronologiche, tutto converge nell'individuazione di una sorta di teologia visiva, di manifesto simbolico figurativo, che rappresentava una novità nel quadro della Roma di quegli anni cruciali del V secolo.

Gli interventi dal XII al XIV secolo

Nuova abside e mosaici

Risalivano alla metà del XII secolo, al tempo di papa Eugenio III, il pavimento cosmatesco, rifatto nei restauri del Fuga, e un portico addossato alla facciata (rimaneggiato sotto papa Gregorio XIII e poi distrutto nel Settecento per far posto alla nuova fronte barocca del Fuga).

La basilica fu oggetto di importanti interventi in vista del primo giubileo dell'anno 1300; in particolare durante il pontificato di Niccolò IV venne aggiunto il transetto e fu creata una nuova abside che venne decorata con ricchi mosaici realizzati da Jacopo Torriti (Incoronazione di Maria e Storie di Maria), datati 1295. Si tratta della prima Incoronazione della Vergine absidale. Seduta sullo stesso fastoso Trono e accanto al Redentore, Maria è abbigliata con abiti regali, tipici del modulo bizantino dell'epoca e anche specifici del culto mariano a Roma. Questo mosaico, sintesi fra modi orientaleggianti e spirito artistico romano, conclude una millenaria stagione di arte cristiano-bizantino-romana.

Alla stessa epoca risalgono i mosaici della facciata, opera di Filippo Rusuti, la cui commissione è da riferire al cardinale Pietro Colonna, e la realizzazione della cappella del Presepe di Arnolfo di Cambio (distrutta per far posto alla Cappella Sistina). Le figure superstiti del presepe sono oggi esposte nel museo della basilica.

Campanile

Il campanile romanico è alto 75 metri,[9] il più alto di Roma.[9] Costruito tra il 1375-1376,[10] è stato, nei secoli, rialzato e completato sotto il cardinale Guglielmo d'Estouteville, arciprete della basilica fra il 1445 e il 1483, a cui si deve anche, per fini statici, la grossa volta a crociera di divisione tra la parte inferiore e il primo piano. Nei primi anni dell'Ottocento fu munito di un orologio. Vi troviamo ordini di doppie monofore e, nei piani successivi, bifore.

Il campanile accoglie un concerto di cinque antiche campane fuse da vari fonditori e epoche diverse, la prima rifusa da Lucenti, la seconda da Guidotto Pisano nel 1289 e le altre tre dei secoli XVI-XIX

Le note di esse sono:

- 1º Do♯3 calante

- 2º Do♯3

- 3º Re3

- 4º Fa♯3

- 5º Sol3

Il campanile conservava anche la campana donata da Alfano, camerlengo di Callisto II (1119-1124), che, rimossa sotto papa Leone XIII, si conserva oggi nei Musei Vaticani.

La campana maggiore è detta "La Sperduta" e suona appena dopo le 21[9] ricordando una leggenda che risale al XVI secolo. Si racconta infatti che una pastorella, secondo alcune versioni cieca, si era persa nei prati che a quei tempi circondavano l'Esquilino, pascolando il suo gregge. Calata ormai la sera, furono fatte suonare le campane della basilica di Santa Maria Maggiore perché i rintocchi la guidassero a casa. Sembra poi che effettivamente lei non tornò mai più, ma le campane continuano a chiamarla. Da qui il rito serale detto appunto della "Sperduta". Secondo un'altra tradizione a perdersi, invece di una pastorella, fu una pellegrina (o un distinto viaggiatore, secondo altre fonti), che, venendo a Roma a piedi, aveva perso la strada e aveva quindi pregato la Vergine chiedendo il suo aiuto. Subito udì i rintocchi della campana, seguendo i quali raggiunse la Basilica e quindi la salvezza. In ricordo del fatto la pellegrina lasciò una rendita affinché alle 2 di notte (trasformate alle 9 di sera nei tempi recenti) venisse perpetuamente suonata la campana.[11]

Gli interventi del XV secolo: il soffitto d'oro della navata

Nel Quattrocento il cardinale Guglielmo d'Estouteville fece coprire con volte le navate laterali, mentre la navata centrale fu decorata da un ricco soffitto a cassettoni realizzato su progetto attribuito all'architetto Giuliano da Sangallo, su commissione del cardinale Rodrigo Borgia, salito al soglio pontificio col nome di Alessandro VI. Il soffitto cassettonato, riccamente intagliato, presenta al centro lo stemma araldico del pontefice, riconoscibile per la presenza del toro. Ogni elemento scolpito ha dorature a foglia d'oro che, secondo la tradizione, furono realizzate con il primo oro giunto dalle Americhe (Perù) e donato dal sovrano spagnolo alla Chiesa.

Gli interventi del XVI secolo: la cappella Sistina

Papa Sisto V, grande protagonista della trasformazione urbanistica di Roma alla fine del XVI secolo, scelse la basilica come sede di fastosa sepoltura per sé medesimo, per la propria famiglia e per il suo grande protettore papa Pio V. A questo scopo incaricò il suo architetto Domenico Fontana, nel 1585, di erigere una nuova cappella monumentale, dedicata al Santissimo Sacramento, memorabile – oltre che per gli arredi e i materiali impiegati – perché integrava in sé l'antico oratorio del Presepe, con le sculture di Arnolfo, le connesse reliquie della mangiatoia e i rilievi realizzati dallo scultore Niccolò Fiammingo.[12]

L'intero piccolo ambiente venne così spostato dalla sua posizione originaria (come annesso della navata destra) al centro della nuova cappella sotto l'altare, in una nuova cripta dotata di deambulatorio, come una vera e propria confessione. Per l'ornamentazione della cappella furono fra l'altro utilizzati marmi policromi e colonne provenienti dal Settizonio, mentre la decorazione cosmatesca dell'antica cappella venne trasferita a rivestire l'altare della nuova confessione sotto l'altare papale, il quale è sormontato da un prezioso ciborio, in cui sono scolpiti quattro angeli in bronzo dorato (di Sebastiano Torrigiani) che sostengono il modello della cappella medesima. Sisto V fece anche eseguire un ciclo di affreschi sulle murature che tamponarono alcune delle finestre paleocristiane.

Alla fine del secolo risale la Cappella Sforza eseguita su disegno di Michelangelo Buonarroti.

Gli interventi del XVII secolo: la cappella Paolina

Nel giugno 1605 papa Paolo V Borghese decise di edificare in basilica la cappella di famiglia, a croce greca e delle dimensioni di una piccola chiesa. La parte architettonica venne affidata a Flaminio Ponzio, vincolato nella pianta dalla speculare cappella di papa Sisto V. Completata la struttura nel 1611, la parte decorativa, con marmi colorati, ori e pietre preziose, venne terminata alla fine del 1616. Alle Pareti laterali sono poste le due tombe dei papi Clemente VIII e Paolo V, racchiuse in un'architettura ad arco trionfale con al centro la loro statua e bassorilievi pittorici.

La parte scultorea venne realizzata tra il 1608 e il 1615 da un eterogeneo gruppo di artisti: Silla Longhi, che ebbe la parte maggiore del lavoro realizzando le due statue papali, Ambrogio Buonvicino, Giovanni Antonio Paracca detto il Valsoldo, Cristoforo Stati, Nicolas Cordier, Ippolito Buzio, Camillo Mariani, Pietro Bernini, Stefano Maderno e Francesco Mochi.

La direzione del lavoro pittorico venne affidata al Cavalier d'Arpino che realizzò i pennacchi della cupola e la lunetta sopra l'altare. Ludovico Cigoli realizzò la cupola mentre Guido Reni fu l'autore principale delle singole figure di santi alle quali posero mano anche il Passignano, Giovanni Baglione e Baldassare Croce; successivamente il Lanfranco, secondo il Bellori, intervenne trasformando un angelo nella Vergine.

Sull'altare della cappella è l'icona della Salus populi romani, immagine dipinta della Vergine del tipo romano orientalizzante (secoli XII-XIII).[13]

L'esterno dell'abside, rivolto verso piazza dell'Esquilino, è opera di Carlo Rainaldi, che presentò a papa Clemente IX un progetto meno dispendioso di quello del contemporaneo Gian Lorenzo Bernini. Questo avrebbe fra l'altro comportato la distruzione dei mosaici dell'abside, che nel nuovo assetto sarebbe arrivata quasi all'altezza dell'obelisco retrostante.

Tra i monumenti sepolcrali si annovera quello di Giovan Pietro Moretti, eseguito dal 1647 al 1649 su disegno di Domenico de Rossi dal maestro scalpellino Alessandro Montonese.

Al lato destro dell'altar maggiore, una scritta sul pavimento di un gradino ricorda qui la semplice sepoltura di Gian Lorenzo Bernini nella tomba di famiglia.[14][15]

Gli interventi dal XVIII secolo ai nostri giorni

Gli ultimi interventi di grande rilievo sull'esterno della basilica furono realizzati durante il pontificato di Benedetto XIV, che commissionò a Ferdinando Fuga il rifacimento della facciata principale, caratterizzata da un portico e da una loggia per le benedizioni, che fu eseguito tra il 1741 e il 1743. Al Fuga si deve anche il baldacchino della confessione, eretto su colonne di porfido.

La Confessione sotto l'altar maggiore fu voluta da papa Pio IX e realizzata da Virginio Vespignani. Qui, in un reliquiario di cristallo realizzato da Luigi Valadier sono state riposte le reliquie della culla della natività.

La Sagrestia dei Canonici e l'Aula Capitolare furono restaurate sotto la direzione dell'architetto del Capitolo Giovanni Battista Benedetti tra il 1863 e il 1864.

Vennero fatte modellare le porte centrali della Basilica da Ludovico Pogliaghi e fatte fondere dalla Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli di Firenze

Risale poi al 2001 la benedizione da parte di papa Giovanni Paolo II della Porta Santa, opera dello scultore contemporaneo Luigi Enzo Mattei.[16]

Il 5 agosto 2006, anniversario della fondazione della basilica, veniva inaugurata da parte del cardinale Bernard Francis Law la Porta del Rosario, creata dallo scultore bergamasco Mario Toffetti.[17]

Nella cappella di Santa Lucia, lungo la navata laterale di destra della basilica, si trova la tomba del cardinale Ugo Poletti.[18]

Lungo la navata laterale sinistra della basilica, fra la cappella Paolina e la cappella Sforza, in prossimità dell'altare dedicato a san Francesco d’Assisi, sorge il sepolcro di papa Francesco, ivi inumato in base alle sue volontà.[19]

Museo della basilica

Nel museo della basilica di Santa Maria Maggiore è attualmente conservata l'opera scultorea che per tanto tempo è stata considerata il presepio più antico fatto con statue. Si tratta di un'Adorazione dei Magi in pietra, comprensiva delle parziali figure del bue e dell'asino.

Tuttavia un'attenta osservazione dei gruppi scultorei denota che in realtà non si tratta di vere statue a tutto tondo, bensì di altorilievi scolpiti da blocchi di pietra, il cui dorso è visibilmente rimasto piatto, eccettuata la figura del Mago inginocchiato, che risulta essere stata completata successivamente a tutto tondo (cioè scolpendo anche il dorso) da un autore successivo ad Arnolfo di Cambio, così come è accaduto alla figura della Vergine col Bambino, che non è l'originale scolpita da Arnolfo. Le più recenti indagini, infatti, hanno evidenziato che essa sarebbe stata modificata in epoca rinascimentale, scolpendo e modificando la figura originale della Vergine di Arnolfo.[20]

Fu il papa Niccolò IV che nel 1288 commissionò ad Arnolfo di Cambio una raffigurazione della "Natività", che egli terminò di scolpire in pietra nel 1292. La tradizione di questa rappresentazione sacra ha origini sin dal 432 quando papa Sisto III (432-440) creò nella primitiva basilica una "grotta della Natività" simile a Betlemme. La basilica prese la denominazione di Santa Maria ad praesepem (dal latino: praesepium = mangiatoia).[21] I numerosi pellegrini che tornavano a Roma dalla Terra santa, portarono in dono preziosi frammenti del legno della Sacra Culla (cunabulum) oggi custoditi nella teca dorata della Confessione.[22]

Dopo una chiusura operata dal 2017, il giorno 7 marzo 2022 sono riprese le visite presso la Loggia delle Benedizioni, la Sala dei Papi e annessa la Scala del Bernini, grazie a nuovo personale interno della basilica tratto dalla Fraternitas del Capitolo, così che i suddetti ambienti sono divenuti parte di un percorso definito in un nuovo assetto del museo quale Polo Museale Liberiano, sotto la guida di un nuovo direttore.

Scavi archeologici

Tra il 1966 e il 1971, per risolvere problemi di umidità, venne effettuata una campagna di scavi sotto il pavimento della basilica, condotta esclusivamente lungo le navate laterali. Rimosso l'interro che li colmava, vennero rinvenuti numerosi ambienti del II e III secolo, attualmente musealizzati e accessibili dal museo della basilica.

Il complesso, sulla cui destinazione originaria sono state fatte varie ipotesi, ma nulla che avesse attinenza con la basilica liberiana, si presume privato e quindi non da identificare con il Macellum Liviae, nelle cui prossimità le fonti attestano la primitiva basilica liberiana. Esso si compone di molti ambienti articolati attorno ad un vasto cortile, a vari livelli e di non facile interpretazione, anche perché ascrivibili a diversi periodi e variamente obliterati da successive murature realizzate in tempi diversi. Lungo il percorso si incontrano: tracce di un piccolo stabilimento termale, con mosaici e intercapedini per il riscaldamento; l'esposizione delle tegole antiche; tracce ben conservate di affreschi geometrici decorativi; tracce di affreschi relativi ad un calendario agricolo (che costituiscono forse il reperto più noto del sito); un piccolo ambiente semicircolare con nicchie, resti di affreschi e di un pavimento in opus sectile su suspensura, presumibilmente pertinente all'impianto termale.

Organi a canne

Nella basilica si trovano cinque organi a canne:

- l'organo maggiore fu realizzato nel 1955 su commissione di papa Pio XII dalla ditta Mascioni (opus 720) e sostituisce uno strumento più antico, costruito nel 1716 da Cesare Catarinozzi che venne ricollocato nella parrocchiale di Aliforni (frazione di San Severino Marche, MC), ove si trova tuttora. L'organo Mascioni si articola in due corpi sulle cantorie del transetto, ai lati del presbiterio, e dispone di 71 registri su tre manuali e pedale.[23]

- L'organo corale, situato a pavimento nel tratto terminale della navata laterale sinistra, è opera di Giuseppe Migliorini e risale al 1932; ha 7 registri su unico manuale e pedale, è integralmente racchiuso entro cassa espressiva ed è a trasmissione elettrica.

- L'organo della cappella Paolina si trova nel coretto di destra del braccio d'ingresso; fu costruito nel 1910 da Natale Balbiani ed è a trasmissione pneumatica, con 7 registri su unico manuale e pedale.[24]

- Nella cappella Sistina vi è a pavimento un organo positivo meccanico della ditta Mayer, risalente al 1980 ed installato nel 2017; ha 6 registri su unico manuale e pedale.

- L'organo della cappella Sforza fu costruito da Anneessens & Ruyssers nel 1900 e ricostruito da Francesco Zanin nel 2005; è a trasmissione elettrica, con 7 registri su unico manuale e pedale, e si trova entro una nicchia sopraelevata lungo il lato destro dell'ambiente.

Remove ads

Opere già in Santa Maria Maggiore

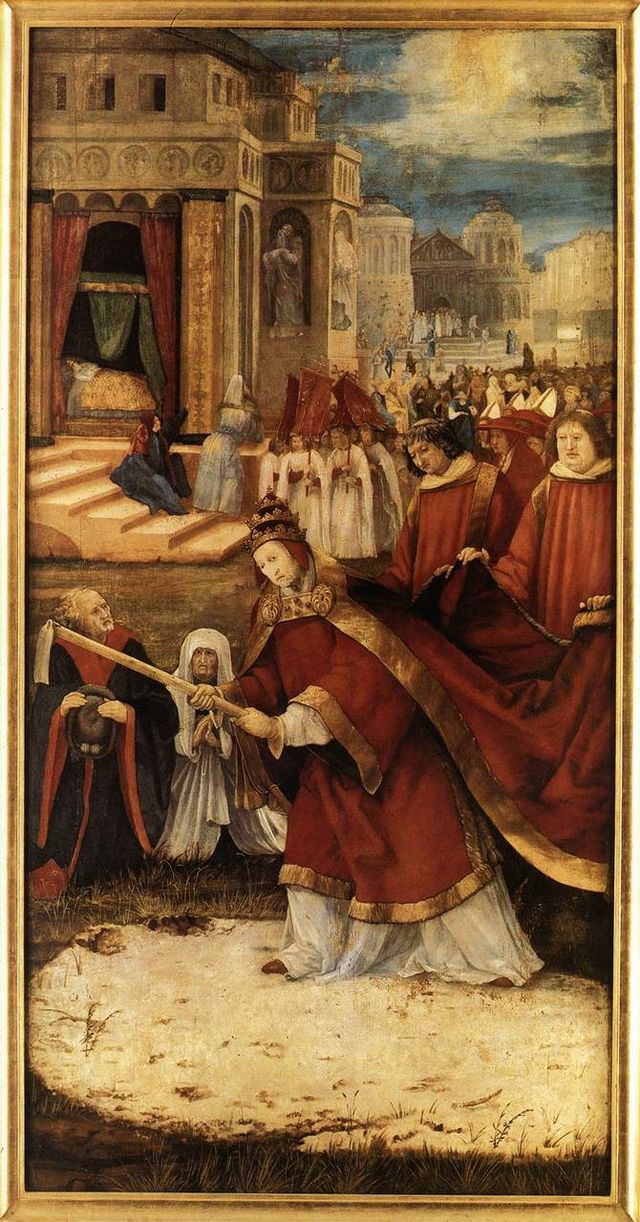

Fondazione di Santa Maria Maggiore a Roma

(dalla Pala Colonna, 1423 o 1428)

- Masolino da Panicale e Masaccio, Pala Colonna (1423 o 1428), oggi in vari musei.

Pontefici sepolti in Santa Maria Maggiore

La basilica di Santa Maria Maggiore ospita al proprio interno le sepolture di otto pontefici:[25][26]

- Papa Onorio III (pontificato: 1216-1227)

- Papa Niccolò IV (pontificato: 1288-1292)

- Papa Pio V (pontificato: 1566-1572)

- Papa Sisto V (pontificato: 1585-1590)

- Papa Clemente VIII (pontificato: 1592-1605)

- Papa Paolo V (pontificato: 1605-1621)

- Papa Clemente IX (pontificato: 1667-1669)

- Papa Francesco (pontificato: 2013-2025)

Remove ads

Arcipreti della Basilica di Santa Maria Maggiore

Riepilogo

Prospettiva

...

- Paolo Scolari † (1176-?)

...

...

- Cardinale Romano Bonaventura (1220 - 20 febbraio 1243 deceduto)

- Cardinale Pietro Capocci † (1245 ? - ?)

- Cardinale Ottobono Fieschi † (1259 - 11 luglio 1276 eletto papa)

...

- Cardinale Giacomo Colonna † (1278 - 10 maggio 1297 dimesso)

- Cardinale Francesco Napoleone Orsini † (1297 - 1312 deceduto)

- Cardinale Giacomo Colonna † (1312 - 14 agosto 1318 deceduto) (per la seconda volta)

- Cardinale Pietro Colonna † (1318 - 14 agosto 1326 deceduto)

...

- Cardinale Niccolò Capocci † (1351 ? - ?)

...

- Cardinale Pierre Roger de Beaufort † (1368 - 30 dicembre 1370 eletto papa)

...

- Cardinale Marino del Giudice † (1383 - 11 gennaio 1386 deceduto)

- Cardinale Marino Vulcano † (1385 - 8 agosto 1394 deceduto)

- Cardinale Stefano Palosti de Verayneris † (1390 – 24 aprile 1396 deceduto)

- Cardinale Enrico Minutolo † (1396 - 17 giugno 1412 deceduto)

- Cardinale Rinaldo Brancaccio † (1412 – 27 marzo 1427 deceduto)

- Pseudocardinale Francesco Lando † (ottobre 1427 – 26 dicembre 1427 deceduto)

- Cardinale Jean de la Rochetaillée † (gennaio 1428 – 24 marzo 1437 deceduto)

- Cardinale Antonio Casini † (marzo 1437 – 4 febbraio 1439 deceduto)

- Cardinale Giovanni Maria Vitelleschi † (1439 – 2 aprile 1440 deceduto)

- Cardinale Niccolò Albergati, O. Cart. † (1440 - 9 maggio 1443 deceduto)

- Cardinale Guillaume d'Estouteville, O.S.B. Clun. † (1443 - ?)

- Cardinale Prospero Colonna † (1462 - 24 marzo 1463 deceduto)

- Cardinale Giuliano della Rovere, O.F.M. † (agosto 1477 – 11 agosto 1483 dimesso)

- Cardinale Rodrigo de Borja y Borja † (1483 – 11 agosto 1492 eletto papa)

- Cardinale Giovanni Battista Savelli † (settembre 1492 – 18 settembre 1498 deceduto)

- Cardinale Giovanni Battista Orsini † (settembre 1498 – 22 febbraio 1502 deceduto)

- Cardinale Giuliano Cesarini † (5 marzo 1503 – 1º maggio 1510 deceduto)

- Cardinale Pedro Luis de Borja Llançol de Romaní, O.S.Io.Hieros. † (giugno 1510 – 4 ottobre 1511 deceduto)

- Cardinale Francisco de Remolins † (1511 – 5 febbraio 1518 deceduto)

- Cardinale Robert Guibé † (4 ottobre 1511 – 9 novembre 1513 deceduto)

- Cardinale Leonardo Grosso della Rovere † (febbraio 1518 – 17 settembre 1520 deceduto)

- Cardinale Andrea della Valle † (1520 - 3 agosto 1534 deceduto)

- Cardinale Paolo Emilio Cesi † (1534 - 5 agosto 1537 deceduto)

- Cardinale Alessandro Farnese il Giovane † (1537 - 1543 nominato arciprete della basilica di San Pietro in Vaticano)

- Cardinale Giovanni Domenico De Cupis † (1549 ? – 10 dicembre 1553 deceduto)

- Cardinale Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora † (1553 – 6 ottobre 1564 deceduto)

- Cardinale Carlo Borromeo † (ottobre 1564 – 3 novembre 1572 dimesso)

- Cardinale Alessandro Sforza di Santa Fiora † (1573 ? - 16 maggio 1581 deceduto)

- Cardinale Filippo Boncompagni † (1581 – 9 giugno 1586 deceduto)

- Cardinale Decio Azzolino seniore † (giugno 1586 ? – 9 ottobre 1587 deceduto)

- Cardinale Domenico Pinelli † (ottobre 1587 ? – 9 agosto 1611 deceduto)

- Cardinale Michelangelo Tonti † (agosto 1611 – 21 aprile 1622 deceduto)

- Cardinale Giambattista Leni † (aprile 1622 – 3 novembre 1627 deceduto)

- Cardinale Giovanni Garzia Mellini † (novembre 1627 – 2 ottobre 1629 deceduto)

- Cardinale Francesco Barberini † (ottobre 1629 - 1630 dimesso)

- Cardinale Antonio Barberini, O.B.E. † (1630 – 3 agosto 1671 deceduto)

- Cardinale Giacomo Rospigliosi † (agosto 1671 – 2 febbraio 1684 deceduto)

- Cardinale Felice Rospigliosi † (1686 ? – 9 maggio 1688 deceduto)

- Cardinale Philip Thomas Howard O.P. † (1689 – 17 giugno 1694 deceduto)

- Cardinale Benedetto Pamphilj, O.S.Io.Hieros. † (1º novembre 1694 – 20 aprile 1699 nominato arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano)

- Cardinale Jacopo Antonio Morigia, B. † (20 aprile 1699 – 1701 dimesso)

- Cardinale Pietro Ottoboni † (1702 – 1730 nominato arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano)

- Cardinale Lodovico Pico della Mirandola † (luglio 1730 - 10 agosto 1743 deceduto)

- Cardinale Girolamo Colonna di Sciarra † (1743 – 18 gennaio 1763 deceduto)

- Cardinale Marcantonio Colonna † (1763 – 4 dicembre 1793 deceduto)

- Cardinale Giovanni Francesco Albani † (1793 - 15 settembre 1803 deceduto)

- Cardinale Antonio Despuig y Dameto † (28 dicembre 1803 – 2 maggio 1813 deceduto)

- Cardinale Giovanni Filippo Gallarati Scotti † (1814 – 6 ottobre 1819 deceduto)

- Cardinale Antonio Maria Doria Pamphilj † (10 ottobre 1819 – 31 gennaio 1821 deceduto)

- Cardinale Annibale Francesco Clemente Melchiorre Girolamo Nicola della Genga † (10 febbraio 1821 – 28 settembre 1823 eletto papa)

- Cardinale Benedetto Naro † (1º gennaio 1824 – 6 ottobre 1832 deceduto)

- Cardinale Carlo Odescalchi, S.I. † (1832 – 21 novembre 1834 dimesso)

- Cardinale Giuseppe Antonio Sala † (11 dicembre 1838 – 23 giugno 1839 deceduto)

- Cardinale Luigi Del Drago † (29 agosto 1839 – 18 aprile 1845 deceduto)

- Cardinale Costantino Patrizi Naro † (24 aprile 1845 – 21 settembre 1867 nominato arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano)

- Cardinale Luigi Amat di San Filippo e Sorso † (1867 - 30 marzo 1878 deceduto)

- Cardinale Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst † (15 luglio 1878 – 30 ottobre 1896 deceduto)

- Cardinale Vincenzo Vannutelli † (16 dicembre 1896 – 9 luglio 1930 deceduto)

- Cardinale Bonaventura Cerretti † (16 luglio 1930 – 8 maggio 1933 deceduto)

- Cardinale Angelo Maria Dolci † (22 maggio 1933 – 13 settembre 1939 deceduto)

- Cardinale Alessandro Verde † (11 ottobre 1939 – 29 marzo 1958 deceduto)

- Cardinale Carlo Confalonieri † (16 novembre 1959 – 25 febbraio 1973 ritirato)

- Cardinale Luigi Dadaglio † (15 dicembre 1986 – 22 agosto 1990 deceduto)

- Cardinale Ugo Poletti † (17 gennaio 1991 – 25 febbraio 1997 deceduto)

- Cardinale Carlo Furno † (29 settembre 1997 – 27 maggio 2004 ritirato)

- Cardinale Bernard Francis Law † (27 maggio 2004 – 21 novembre 2011 ritirato)

- Cardinale Santos Abril y Castelló (21 novembre 2011 – 28 dicembre 2016 ritirato)

- Cardinale Stanisław Ryłko (28 dicembre 2016 - 4 luglio 2025 ritirato)

- Cardinale Rolandas Makrickas, succeduto il 4 luglio 2025

Remove ads

Collegamenti

| È raggiungibile dalla fermata Napoleone III | del tram 5 |

| È raggiungibile dalla fermata Napoleone III | del tram 14 |

Onorificenze

— 1551; 2023

Galleria d'immagini

- Veduta esterna in un'incisione di Girolamo Francino (1588)

- Obelisco e abside

- Esterno della cappella Sistina

- Vista interna della cupola

- Particolare del mosaico della facciata

- Altare papale e baldacchino

- Confessione

- Pianta della basilica

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads