Timeline

Chat

Prospettiva

Cena Trimalchionis

parte del "Satyricon" di Petronio Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

La cena Trimalchionis (in italiano "cena di Trimalcione") costituisce un episodio del Satyricon di Petronio Arbitro, uno dei due romanzi superstiti della letteratura latina, a noi giunto solo in frammenti: la Cena costituisce la porzione centrale della sezione superstite, oltre che probabilmente la più celebre.

Remove ads

Contesto

La Cena occupa i capitoli 27-78 nella scansione data dai filologi classici alla porzione superstite del Satyricon, della quale dal punto di vista quantitativo costituisce quasi la metà.

Dopo una lacuna testuale, al paragrafo 7 del capitolo 26 vi è il rapidissimo passaggio che porta alla scena della cena: i protagonisti si ritrovano all'interno della casa di Trimalcione, dove tutto è orchestrato con il preciso scopo di mostrare agli ospiti ciò che il padrone di casa può permettersi, ostentandolo per mezzo di veri e propri spettacoli.

L'episodio, così come l'intero romanzo, è narrato in prima persona dal protagonista Encolpio, il quale nel corso della cena passa da un iniziale atteggiamento di curiosità e ammirazione per le cose che vede, descritte nei minimi particolari, a uno sguardo che, sul finale, è nauseato dalle numerose messe in scena a cui è costretto ad assistere e partecipare per non mancare di rispetto al padrone di casa.

Remove ads

Trama

Riepilogo

Prospettiva

| Per approfondire, leggi il testo Capitoli 26,7 - 31,2 nella traduzione di Vincenzo Lancetti (1863). |

Encolpio, Ascilto e Gitone sono stati invitati dal retore Agamennone a un banchetto in casa del ricchissimo Trimalcione.

Avviatisi alle terme locali,[1] i tre avvistano un anziano calvo, intento al gioco della palla: come li avverte Menelao, collega di Agamennone, si tratta proprio del loro anfitrione. Interrotto il gioco, Trimalcione si avvia verso la sua casa con un vero e proprio corteo di schiavi, mentre il terzetto gli tiene dietro e, sulla soglia, incontra Agamennone. Gli invitati possono quindi fare il loro ingresso nell'atrio, decorato da varie pitture murarie (Encolpio sobbalza per quella di un gigantesco cane da guardia, verosimilmente un molosso, sotto il quale campeggia la scritta CAVE CANEM), che descrivono l'ascesa di Trimalcione da umile schiavo, condotto a Roma, fino a ricco liberto, accanto ad altre che rappresentano scene dai poemi omerici e dai giochi gladiatori. Dall'atrio si passa all'ambiente dove si terrà la cena, ossia il triclinio, il cui accesso è decorato da fasci littori e una lucerna bronzei, con epigrafi in cui si magnifica ancora Gaio Pompeo Trimalcione, seviro augustale. I tre entrano nel triclinio, non prima di aver interceduto in difesa di uno schiavo cui il tesoriere di casa minaccia un castigo per aver smarrito alle terme una veste da dieci sesterzi.

| Per approfondire, leggi il testo Capitoli 31,3 - 36 nella traduzione di Vincenzo Lancetti (1863). |

Gli ospiti prendono posto sui triclini e viene loro servita la gustatio (antipasto) - olive verdi e nere servite nelle bisacce di un asinello di bronzo corinzio; ghiri con miele e semi di papavero; salsicce alla griglia - quando fa il suo ingresso il padrone di casa, tuttora intento in una partita a dadi. Mentre viene servito un altro antipasto - uova di pasta sfoglia, ripiene di un beccafico in tuorlo d'uovo - , anch'esso accompagnato da vino mielato, Trimalcione abbandona il gioco e si serve anch'egli. Dopo che, sparecchiando, uno dei servi lascia cadere un vassoio d'argento e il padrone di casa pretende che il piatto venga spazzato via come immondizia, vengono portate anfore sigillate, le cui etichette recitano: "Falerno opimiano di anni cento". Ciò dà modo a Trimalcione di lanciarsi in un lamento sulla caducità dell'uomo, concetto che amplia facendo introdurre uno scheletro argenteo interamente snodabile e declamando versi sul tema. Viene quindi servita prima una girandola in cui ogni alimento corrisponde a un segno zodiacale, poi un'altra portata: carni assortite, tra cui una lepre presentata alata come Pegaso.

| Per approfondire, leggi il testo Capitoli 37 - 38 nella traduzione di Vincenzo Lancetti (1863). |

Già parzialmente stufo delle pietanze pacchiane e abbondanti, Encolpio preferisce chiedere al suo vicino informazioni sugli altri presenti: l'uomo[2] lo informa che la donna affaccendata a sorvegliare il giusto andamento della cena è Fortunata, moglie di Trimalcione ("è astemia e non ama le gozzoviglie, è di buoni principi, ha però una brutta lingua, proprio una gazza da salotto"),[3] quindi magnifica i possedimenti sia del padrone di casa sia di altri due convitati, Proculo e Diogene, anch'essi liberti.

| Per approfondire, leggi il testo Capitoli 39 - 41,8 nella traduzione di Vincenzo Lancetti (1863). |

Trimalcione espone la precedente "girandola zodiacale", spiegando la relazione intercorrente tra i dodici cibi e la rispettiva costellazione; afferma quindi di essere nato sotto il segno del cancro e perciò destinato alla ricchezza, prima di dilungarsi in un oroscopo di tutti gli altri segni, tra le lodi dei convitati che lo paragonano ad Ipparco e Arato. Intanto, il triclinio si riempie di schiavi sotto le vesti di uccellatori, nonché di una muta di cani laconici: questa rievocazione di una partita di caccia si spiega con la successiva portata, ossia un cinghiale intero: tagliandolo, ne volano fuori tordi vivi, prontamente catturati dagli schiavi. Il cinghiale, inoltre, reca alle zanne due sporte piene di datteri (anch'essi distribuiti agli ospiti) e porta in testa il berretto frigio da liberto, in quanto era stato "liberato" il giorno prima: Trimalcione ne approfitta per affrancare su due piedi un giovane schiavo, venendo ancora elogiato dai presenti.

| Per approfondire, leggi il testo Capitoli 41,9 - 46 nella traduzione di Vincenzo Lancetti (1863). |

A questo punto Trimalcione deve abbandonare il triclinio per un'impellenza fisica, il che dà modo ai convitati - i cinque liberti Dama, Seleuco, Filerote, Ganimede ed Echione - di poter dedicarsi a chiacchiere più sciolte, libere dalla sua ingombrante presenza, che vertono perlopiù su minuti argomenti di vita quotidiana: malattie e medici, guadagni e tasse.

| Per approfondire, leggi il testo Capitoli 47 - 56,6 nella traduzione di Vincenzo Lancetti (1863). |

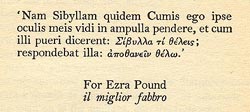

Tornato nel triclinio (non omettendo di informare gli ospiti sulle sue condizioni intestinali, ed esortandoli a emularlo se dovessero avvertire la medesima necessità), Trimalcione dà disposizioni al cuoco sulla prossima portata, facendosi condurre tre maiali vivi e tra quelli scegliendo quale far sopprimere e cucinare. Si rivolge quindi (in apparenza per la prima volta) al trio di protagonisti, elogiando la cultura (in quanto sono studenti) ed esortandoli a fare onore al vino (prodotto in uno dei suoi numerosi terreni, "confinante con Terracina e Taranto"), poi ad Agamennone, dibattendo su una delle sue controversiae, prima di chiedergli lumi sulle fatiche di Eracle e sull'episodio in cui, a suo dire, Ulisse nella grotta di Polifemo si slogò un dito per rompere un incantesimo. Afferma poi di aver visto egli stesso la Sibilla cumana, condannata a una vita lunghissima ma priva di giovinezza, ridotta a un essere decrepito e minuscolo, galleggiante in un'ampolla, a desiderare la morte.

Viene servito il summenzionato maiale, ma Trimalcione si accorge di un grossolano errore: non è stato sviscerato. Fa quindi condurre a sé il cuoco, rinfacciandogli la sua mancanza, mentre tutti i convitati lo pregano di essere clemente: il padrone accetta ed esorta l'uomo a incidere l'animale. Ma anche questa era solo una voluta messa in scena: infatti il taglio del cuoco rivela che il ventre del maiale era stato appositamente riempito di salsicce e altri insaccati cotti. Mentre la servitù esulta per l'ennesimo spettacolo del padrone, questi si dilunga sulle sue stoviglie in metallo corinzio: a suo dire, l'origine di questa lega risalirebbe all'episodio in cui Annibale, dopo aver espugnato Troia, ne fece fondere insieme tutti gli oggetti metallici.[4] Dopo una digressione - la novella del vetro infrangibile - Trimalcione torna a elogiare il suo vasellame, ornato di scene del mito: a suo dire, Niobe che uccide i figli[5] e Dedalo che chiude la stessa Niobe nel cavallo di Troia.[6] Sui bicchieri, invece, egli ha istoriate le imprese del gladiatore Petraite. Avendo ormai bevuto alquanto, esorta Fortunata a ballare il cordace e sta per farlo egli stesso, ma la moglie lo dissuade con discrezione.

A questo punto fa il suo ingresso un nomenclator che elenca una sorta di resoconto di quanto accaduto il giorno prima in tutti i possedimenti terrieri di Trimalcione. Quindi viene allestito lo spettacolo degli acrobati, che si esibiscono su funi tese sopra il banchetto. Un giovane acrobata cade sul padrone di casa, causando preoccupazione per la sua incolumità: Trimalcione, illeso, libera anche l'acrobata, affinché non si dica che un personaggio così importante sia stato toccato da uno schiavo. Declama quindi ancora dei versi sul caso, il che gli dà modo di discettare di poesia, lodando il mitico cantore "Mopso di Tracia"[7] e chiedendosi chi sia da preferire tra l'oratore Cicerone e il commediografo Publilio Siro. Quindi si interroga anche su quale sia la seconda professione più difficile dopo quella del letterato (a suo avviso, il medico e il banchiere), e stila un analogo elenco su quali siano i migliori animali (a suo avviso buoi, indispensabili per la coltivazione, e pecore, che forniscono la lana per gli indumenti, preceduti però dalle api, per il miele).

| Per approfondire, leggi il testo Capitoli 56,7 - 65,2 nella traduzione di Vincenzo Lancetti (1863). |

Segue una sorta di lotteria, in cui a ogni bussolotto è abbinato un particolare dono sulla base di un gioco di parole più o meno astruso. Dopo questa trovata Ascilto non riesce più a trattenere le risate per la volgarità dello spettacolo, ma viene prontamente rimbeccato dal vicino di Encolpio, Ermerote; poco dopo capita lo stesso anche con Gitone. Nelle sue due tirate Ermerote rivendica la dignità propria e degli altri convitati, affermando tra l'altro di essere figlio di re, e di essersi volontariamente dato in schiavitù esclusivamente perché era l'unico modo per diventare cittadino (una volta liberato), dato che detenere la cittadinanza romana è preferibile a essere re cliente. Trimalcione però esorta l'amico a troncare i contrasti con i due giovani e ad assistere piuttosto alla rapsodia degli omeristi. Qui, a suo dire, motivo della guerra di Troia fu che Elena - sorella di Diomede e Ganimede - fu rapita da Agamennone, risultato vincitore e che perciò diede sua figlia Ifigenia in sposa ad Achille: da ciò venne la follia di Aiace, di cui si avrà subito una dimostrazione.[8] L'omerista che impersona Aiace usa la sua spada per trafiggere la nuova portata, un vitello lessato intero, e scalcarne le carni ai commensali.

All'improvviso il soffitto a cassettoni sembra cedere: non si tratta però che di una sorta di macchina teatrale, che distribuisce agli ospiti corone dorate e boccette di profumo. Intanto, sulla tavola compare un Priapo di pasta sfoglia recante frutti stillanti zafferano. Trimalcione si rivolge poi a Nicerote, esortandolo a raccontare la storia del noto episodio capitatogli, al che l'ospite accetta: è la novella del lupo mannaro. L'uditorio è impressionato, e Trimalcione si affretta a raccontare un analogo episodio soprannaturale di cui lui stesso fu testimone: è la novella delle streghe. Dopo una lite tra la cagnolina Margarita ("perla"), accudita dal giovane schiavo prediletto di Trimalcione, chiamato Creso, e il gigantesco cane da guardia Scylax ("latrante"), viene servita l'ennesima portata: galline disossate circondate da tordi e uova d'anatra.

| Per approfondire, leggi il testo Capitoli 65,3 - 72,6 nella traduzione di Vincenzo Lancetti (1863). |

A questo punto, preceduto da un littore e accompagnato da un numeroso seguito (tanto che Encolpio crede sia arrivato il pretore) fa il suo ingresso il marmista Abinna, amico di Trimalcione e seviro augustale come lui, accompagnato dalla moglie Scintilla. Abinna è già alticcio in quanto reduce da un altro banchetto, di cui fornisce un resoconto al padrone di casa, mentre Scintilla inizia a conversare con l'amica Fortunata.

Mentre gli schiavi hanno tolto le mense e cosparso il pavimento di una colorata polvere di mica, un servo alessandrino di Trimalcione inizia a cantare e un servo cappadoce di Abinna a declamare malamente versi di Virgilio. Viene quindi servita l'ultima portata, l'epidipnis ("fine pasto"): pasticci in forma di tordi ripieni di uvetta e frutta secca e mele cotogne in foggia di ricci di mare. A ciò si aggiunge un'oca contornata di uccelli e pesci: in realtà è tutto composto di carne di maiale (al che Trimalcione elogia la creatività del suo cuoco, cui ha imposto il nome di "Dedalo" e ha portato in dono da Roma coltelli del Norico). Fanno il loro ingresso due servi, che fingono di litigare tra loro al punto da rompere le rispettive anfore, le quali in realtà lasciano cadere ostriche e altri molluschi, che vengono serviti ai commensali. Dato che il pasto è ormai concluso, i servi aspergono gli ospiti e li incoronano di fiori; mentre Fortunata stessa accenna qualche passo di danza, Trimalcione decreta che i più cari servi prendano posto sui triclini. Si lancia quindi in un'arringa su come anche gli schiavi siano esseri umani e spiega di aver lasciato disposizioni affinché dopo la sua morte vengano affrancati.

Si fa infatti portare il suo testamento, leggendolo per intero; quindi chiede ad Abinna se stia provvedendo alla costruzione del monumento funebre che gli ha commissionato, e che descrive nei minimi particolari. Dopo aver dettato il suo epitaffio,[9] Trimalcione scoppia a piangere, ben presto imitato da tutti; dopo poco però li esorta a stare allegri e unirsi a lui per un bagno. Tutti accettano di buon grado, immediatamente rasserenati; i tre protagonisti, esausti, decidono soltanto di fingere di seguire il gruppo nel passaggio dal triclinio al bagno, per poi svignarsela di nascosto lungo il tragitto.

| Per approfondire, leggi il testo Capitoli 72,7 - 78 nella traduzione di Vincenzo Lancetti (1863). |

Il tentativo di fuga però fallisce miseramente in quanto i tre vengono bloccati dal cane da guardia e dall'usciere, che spiega loro come lì nessuno possa uscire dalla porta da cui si entra: vengono quindi condotti nella stanza da bagno, ove Trimalcione è già in ammollo. Dopo le abluzioni, il padrone di casa manifesta il suo desiderio che si riprenda a banchettare fino all'alba.[10] Proprio allora però si ode un gallo cantare: segnale di sventura, perché nel cuore della notte. Trimalcione ottiene che il gallo sia catturato, ucciso e cucinato (a fini apotropaici): intanto la brigata di schiavi che ha atteso al servizio fino ad allora viene congedata e sostituita da una fresca.

Solo a questo punto l'allegria della cena è seriamente turbata per la prima volta: Trimalcione, infatti, inizia a baciare un servetto suscitando le ire di Fortunata, che lo insulta. Trimalcione, adirato a sua volta, le scaglia contro un bicchiere: mentre la donna piange tra le braccia di Scintilla, il marito le rinfaccia tutto ciò che ha fatto per lei, addebitando inoltre il fatto di non essere riuscito a generare un erede alla sterilità di lei. Sia Scintila sia Abinna pregano l'amico di smettere l'ira e Trimalcione lo fa, benché amareggiato, spiegando ad Abinna di aver baciato il ragazzo non perché invaghito della sua beltà, ma perché affezionato alle doti intellettuali di cui ha fatto mostra in precedenza. Trimalcione ripercorre quindi tutta la sua vita, come da giovanissimo servo proveniente dall'Asia sia stato acquistato e condotto a Roma da un personaggio di alto rango, di cui divenne il beniamino, poi l'uomo di fiducia e infine l'erede, moltiplicando il capitale ricevuto con commerci su vasta scala. Ormai totalmente ubriaco, finisce per voler inscenare il suo funerale, completo di accompagnamento musicale dei suonatori di corno.

Richiamata dal frastuono, una pattuglia di vigili lì di passaggio accorre pensando che sia scoppiato un incendio. Approfittando della confusione, Encolpio, Ascilto e Gitone riescono finalmente a scappare.

Remove ads

Analisi

Anche nel romanzo completo, per noi perduto, la cena rappresentava probabilmente una parte fondamentale. Ciò sarebbe confermato da una motivazione tematica: nella tradizione letteraria precedente, il tema della cena costituiva un singolo episodio da cui creare un racconto a sé stante. È così probabile che, attingendo al bacino tematico del momento conviviale della cena, Petronio avesse in mente il genere delle "satire a cena"[11] da cui prese ispirazione. Sono comunque presenti altre allusioni letterarie. Si è pensato che, con la Cena, Petronio volesse tra l'altro inscenare una parodia del Simposio di Platone: un esempio sarebbe l'ingresso di Abinna ubriaco sul finire della cena, esattamente come nel Simposio fa Alcibiade.

Erich Auerbach, nel suo Mimesis, ravvede nel brano uno dei primi esempi di realismo in letteratura. Oltre che per il suo valore letterario, infatti, il brano è apprezzato anche come affidabile fonte storica su usi e costumi della Roma imperiale del I secolo, in particolare dal punto di vista sociale: un esempio è la lingua adoperata dai liberti, che per noi costituisce una rara testimonianza di latino volgare.

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads