Timeline

Chat

Prospettiva

Terme romane

edifici pubblici per il bagno e altre attività nell'antica Roma Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Le terme romane (in latino thermae, dal greco antico θερμός thermos, lett. "caldo"), anche note come balnee (dal greco antico βαλανεῖον, balaneion), erano edifici pubblici dotati d'impianti che oggi definiremmo sia igienico-sanitari sia ludici. Erano uno dei principali luoghi di ritrovo nella storia di Roma e sono considerate tra i più iconici edifici dell'architettura romana.[1]

Una delle migliori ricostruzioni della quotidianità romana nel grande stabilimento balneare nel cuore di Roma.

Il termine thermae si riferisce solitamente ai grandi stabilimenti imperiali, mentre le balnee erano strutture più piccole, pubbliche o private, comunque presenti in gran numero nell'Antica Roma.[2] Il rifornimento idrico di queste strutture, spesso monumentali, era garantito da un fiume, una falda, un acquedotto (soprattutto nelle grandi città) e financo accumulando acqua piovana.[3] Per ottenere acqua calda per il locale del calidarium, si bruciavano grandi quantità di combustibile. Le terme, nella forma delle più piccole balnee, erano presenti anche nelle residenze delle classi abbienti, fossero esse domus, villae e financo nei castra.[4]

La maggior parte delle città romane possedeva almeno uno stabilimento termale, in alcuni casi molti, disimpegnanti non solo servizio di bagno pubblico o piscina pubblica (con ambienti per bagni freddi, caldi o di sudore) bensì vero e proprio centro di socializzazione, dotato di biblioteche, musei, locali di ristoro, ritrovo e passaggio, intervallati da cortili e giardini, cui chiunque, anche i più poveri, poteva accedere in quanto in molti stabilimenti l'entrata era gratuita o quasi. L'ingresso prescindeva da distinzioni di sesso, seppur uomini e donne vi accedevano in orari o locali separati.[5][6]

Comparse tra IV e III secolo a.C., già diffusissime nel I secolo a.C., quando Vitruvio ne descrisse con minuzia la tecnologia nel libro V del suo De architectura, le terme ebbero il loro exploit tra I e III secolo d.C. con gli enormi stabilimenti commissionati dagli imperatori romani, restando in uso, in talune province dell'impero e in Roma stessa, sino al V-VI secolo.

Remove ads

Etimologia

Riepilogo

Prospettiva

Le parole di lingua latina thermae, balneae, balineae, balneum e balineum, pur tra loro differenti, possono tutte essere semplicisticamente tradotte come "bagno" in lingua italiana o in altre lingue come l'inglese, il francese o il tedesco.

Balneum e balineum derivano dal greco antico βαλανεῖον, balaneion,[a 1] e significava anzitutto vasca da bagno, un elemento d'arredo di origine greca presente nelle case dei Romani abbienti,[a 2] tanto quanto il locale/gabinetto destinato alle abluzioni contenente appunto la vasca,[a 3] che è poi la corretta traduzione della parola balnearium. Il diminutivo balneolum è utilizzato da Seneca (4 a.C.–65 d.C.) per indicare la stanza da bagno di Scipione l'Africano (236–183 a.C.) nella villa di Liternum con l'esplicita volontà di evidenziare la modestia dei costumi repubblicani rispetto al lusso dei tempi in cui l'autore viveva.[a 4] Quando i bagni privati divennero più sontuosi, arrivando a comprendere numerose stanze, invece dell'unica piccola stanza descritta da Seneca, fu adottato il plurale balnea o balinea che tuttavia, nel linguaggio corretto, si riferiva solo ai bagni privati. Così, Cicerone (106–43 a.C.) chiamava balnearia i bagni della villa di suo fratello Quinto.[a 5]

Balneae e balineae, che secondo il linguista latino Varrone (116–27 a.C.) non avevano il numero singolare,[a 6] erano i bagni pubblici ma quest'accuratezza di dizione è trascurata da molti scrittori successivi, in particolare dai poeti, tra i quali balnea è non di rado usato al plurale per indicare i bagni pubblici, poiché la parola balneae non poteva essere introdotta in un verso esametro. Anche Plinio il Giovane (61/62–114 d.C.), nella stessa frase, usa il plurale neutro balnea per il bagno pubblico e balneum per il bagno privato.[a 7]

Thermae deriva invece dal greco antico Θέρμαι,Thermai, lett. "sorgenti calde, bagni caldi", dall'aggettivo thermos, lett. "caldo", e indicava propriamente delle sorgenti calde o dei bagni di acqua calda ma arrivò a essere applicato a quei magnifici edifici che fiorirono nelle grandi città dell'Impero romano al posto delle semplici balneae della Repubblica e che comprendevano all'interno del loro insieme di edifici tutti gli accessori che erano stati caratteristici del ginnasio greco (in greco antico: γυμνάσιον?, gymnásion), così come uno stabilimento regolare appropriato per i bagni.[a 8][7] Il termine non comparve però prima del I secolo d.C., al termine cioè della fase nella storia della lingua latina che segna il passaggio dal latino arcaico al latino classico, ed è per esempio del tutto assente nei testi pervenutici del linguista Varrone, di autori pur fecondi quali il già citato Cicerone o Tito Livio (59 a.C.–17 d.C.), e nel De architectura di Vitruvio che nel libro V descrisse approfonditamente la tecnologia edilizia necessaria per la realizzazione di uno stabilimento termale, da lui comunque chiamato balneum.[8]

Gli scrittori latini successivi crearono fin da subito una certa confusione tra thermae e balnea usando indistintamente i due termini. Così le terme erette da Claudio Etrusco, il liberto dell'imperatore Claudio (r. 41–54 d.C.), sono chiamate da Stazio (40–96 d.C.) balnea[a 9] e da Marziale (38/41–104 d.C.) Etrusci thermulae.[a 10] In uno dei suoi celebri Epigrammi, Marziale, parlando di un complesso termale, parla di «subice balneum thermis» utilizzando i due termini per indicare due distinte sale dello stabilimento.[a 11]

In linea generale, sembra che le dimensioni e l'integrazione dello stabilimento nel paesaggio urbano fossero i criteri per distinguere i balnea dalle thermae dopo il I secolo. I primi erano stabilimenti privati ma aperti al pubblico, di piccole dimensioni e che si integravano al meglio negli spazi ridotti del tessuto urbano. Al contrario, le thermae, da intendersi come le grandi terme imperiali, erano grandi stabilimenti, costruiti all'interno di vasti parchi e giardini circondati da portici che li separavano nettamente dai quartieri circostanti.[7][9]

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

Origini

Nell'Italia pre-romana, come altrove nella storia dell'umanità, esistevano stazioni termali naturali le cui doti curative erano note e apprezzate sin dall'Età del bronzo e fors'anche prima, quanto meno in Italia centrale:[10] offerte votive sono state rinvenute presso i pozzi o le sorgenti di località quali Latronico,[11] Bertinoro,[12] ecc. Per non parlare poi della pratica, se non preistorica con buona probabilità almeno prostostorica, dei bagni termali presso le vasche naturali e le cripto-piscine scavate dall'uomo nella zona dei Campi Flegrei cui accennano diversi autori classici.[a 12][a 13]

La forte presenza degli Antichi Greci nell'Italia meridionale, fondamentalmente in Magna Grecia (areale in cui appunto si trovavano i predetti Campi Flegrei) e Sicilia (si veda il grande complesso dei bagni Gela),[13][14] vi favorì poi la diffusione del cosiddetto "bagno greco" che con i suoi elementi caratteristici (vasche, sistemi di riscaldamento e di erogazione dell'acqua) fu a tutti gli effetti l'antesignano delle thermae romane.[15][16][17][18][19][20]

Le prime thermae repubblicane

I primi edifici termali romani comparvero tra IV e III secolo a.C., quando Roma si affermò quale potenza dominante nella Penisola italica e i suoi rapporti con la civiltà greca aumentarono: le Terme Stabiane di Pompei, per esempio, datano a quel periodo, quando cioè quell'importante centro della Pianura Campana, già conteso tra Greci, Etruschi e Sanniti, divenne romano. L'impianto termale appena citato sviluppò non a caso intorno a un preesistente sito greco composto da un gymnásion dotata di bagni. Si trattava, inoltre, di una struttura privata.[21][22][23][24][25]

Tra III e II secolo a.C., mentre Roma combatteva le Guerre puniche (264–146 a.C.), i contatti con i magno-greci s'intensificarono: la pólis di Elea-Velia, celebre per i suoi bagni termali e la sua scuola medico-filosofica, divenne per esempio allora meta di turismo medico e termale da parte dei patrizi romani.[26] Il grande successo di cui godettero da subito gli stabilimenti termali è ben testimoniato dal loro frequente restauro e rimaneggiamento: le predette Terme Stabiane furono per esempio ristrutturate e ampliate una prima volta nel II secolo a.C. e nuovamente negli anni successivi.[23]

A cavallo tra II e I secolo a.C., nei travagliati decenni in cui la Repubblica romana collassava, i balnea (come anticipato, il termine thermae non era allora ancora in uso)[8] assunsero la loro forma matura, quando, stando alla testimonianza di Plinio il Vecchio,[a 14] un imprenditore di nome Gaio Sergio Orata (140–91 a.C.), i cui interessi gravitavano intorno ai Campi Flegrei, sfruttò la tecnologia greca dell'ipocausto per dotare gli stabilimenti termali della zona di locali riscaldati che permettessero la pratica del bagno di sudore.[24][27][28][29] L'abbinamento dell'ipocausto parietale con le vetrate portò a una rapida trasformazione architettonica delle terme che divennero più ampie e luminose.[30][31][32][33] Fu proprio il modello dei balnea campano-laziale[34] che prese a diffondersi anzitutto nelle villae dei ricchi romani[35][36] e poi nelle colonie che Roma andava fondando in Italia.[37]

Nel corso del I secolo a.C., i balnea presero a essere costruiti presso il foro nelle città dell'Italia romana, come avvenne già a Pompei ed Ercolano[38][39] ma anche a Cuma, Fabrateria Nova (attuale Falvaterra)), Minturnae, Nora e Paestum.[40] La diffusione degli stabilimenti è ben testimoniata dal fatto che l'architetto romano Vitruvio ne parla approfonditamente nel suo celebre De architectura datato al 19 a.C. e che gli stessi compaiano nelle colonie romane che cominciano a germogliare al di fuori dell'Italia e a nord del Po: su tutte, le terme del Foro di Augusta Praetoria (attuale Aosta).[41] In Roma, si contavano all'epoca non meno di 200 stabilimenti.[42] Taluni complessi presero a essere realizzati anche presso le stazioni di sosta lungo le grandi strade romane[43] e a tale destinazione si ritiene possa essere ricondotto l'impianto termale di Roma-La Cecchina.[44] Altro dato fondamentale, sempre in questo periodo i balnea, pur sempre di proprietà privata, in linea con l'evergetismo tipico delle classi romane abbienti, aprirono i loro servizi di bagni caldi, freddi e, a volte, massaggi, al pubblico.

Le nascita delle terme imperiali

Con la creazione dell'impero da parte di Augusto (r. 27–14 a.C.) si registrarono i primi significativi cambiamenti. Anzitutto il nuovo regime e le élite che ne seguirono l'esempio, privilegiando fortemente il teatro come mezzo di ristrutturazione della società, favorì lo sviluppo del fenomeno delle "terme-teatrali", come avvenne a Albintimilium, Catania, Florentia[45] e Telesia. Fatto forse poi non previsto, le terme presero a diventare un potentissimo centro di aggregazione sociale per i romani tanto che, nel corso del cosiddetto "Alto Impero" (27 a.C.–284 d.C.), si verificò uno spostamento dal foro come fulcro principale della vita urbana verso le terme, in un modo che sarebbe stato inconcepibile prima dell'impatto delle terme imperiali a Roma, a partire da quelle di Agrippa.[40]

Le summenzionate Terme di Agrippa, inaugurate nel 12 a.C., furono appunto commissionate dal genero di Augusto, Marco Vipsanio Agrippa (63–12 a.C.), e si costituirono quale primo edificio termale pubblico dell'Urbe. Il complesso, pur ancora legato allo schema architettonico repubblicano, con ambienti cioè accostati senza uno schema preciso attorno a una grande sala circolare, fu allora notevole per dimensioni: un parallelepipedo con lati di 100 m e una natatio (piscina) centrale del diametro di 25 m. Alimentate dal neo-inaugurato acquedotto della Aqua Virgo, queste terme, lasciate da Agrippa in eredità al popolo di Roma[a 15] e quindi, di fatto, le prime terme pubbliche vere e proprie, furono sistematicamente ristrutturate ed erano ancora in funzione nel V secolo.[46][47]

A poca distanza dalle Terme di Agrippa, meno di un secolo dopo, l'imperatore Nerone (r. 54–68 d.C.) fece erigere le sue terme, ritenute le prime thermae di "tipo imperiale",[N 1] cioè con ambienti organizzati simmetricamente attorno a un asse centrale orientato Nord-Sud, impostate a una notevole scenograficità: al centro si trovavano la natatio e le sale calde e fredde, affiancate da ambienti laterali, tra cui due peristili in funzione forse di palestre.[48] Il passo fu fondamentale perché segnò il primato del princeps nell'evergetismo dei servizi pubblici (balneari in questo caso specifico): una pratica sistematicamente ripresa e ampliata dagli imperatori successivi.[9][49]

L'organizzazione simmetrica degli spazi e la monumentalità degli edifici fu subito ripresa dalla dinastia dei Flavii (69–96 d.C.) che scalzò i Giulio-claudi (27 a.C.–68 d.C.) dal potere con le Terme di Tito, inaugurate nel 80 d.C.: si codificò la fusione del gymnásion con le terme vere e proprie e la sistemazione degli ambienti lungo un unico asse; il frigidarium, di grandi dimensioni, divenne il centro assiale dell'impianto; l'intero complesso fu racchiuso in un recinto.

La portata ormai pan-europea oltre che pan-mediterranea dell'impero romano favorì poi il diffondersi degli stabilimenti anche nelle provincae in Europa continentale e nelle Isole britanniche: consideriamo anzitutto le terme romane di Gaujac, nella Gallia Narbonense, nel 20 d.C.;[50][51] poi le terme romane di Bath, su di una preesistente stazione termale celtica, in Britannia,[52][53] e le terme dell'importante centro gallo-romano di Caesarodunum (attuale Tours),[54] entrambe nel decennio 60–70 d.C.; sempre in epoca giulio-claudia, le terme di Caesaraugusta (attuale Saragozza)[55] e di Carthago Nova;[56] ecc. La costruzione delle thermae non era precipua solo delle città ma anche degli accampamenti legionari (lat. castra) fissi che presidiavano in pianta stabile la lunga linea di confine tra l'impero e il mondo non-romano, il cosiddetto "Limes", come il caso delle terme trovate presso l'accampamento legionario del Cilurnum lungo il Vallo di Adriano, di Isca Augusta (attuale Caerleon, in Galles)[57] o di Abusina[58] e Biriciana[59] (attuali Eining e Weißenburg, entrambe in Baviera).

La vivida descrizione della Roma del I secolo d.C. che ci arriva dalle poesie di Marziale conferma invece il persistere di lussuose balneae nelle case dei romani abbienti: descrivendo il balnea di tale Tucca, il poeta parla di marmi importati dalla Grecia, dall'Africa e dalla Frigia.[a 11]

Lo zenit: le "grandi terme imperiali"

Con le Terme di Traiano, inaugurate nel 109 d.C. sull'Esquilino dall'optimus princeps (r. 98–117 d.C.), il più grande edificio termale dell'epoca, principiano gli stabilimenti balneari del cosiddetto "grande tipo imperiale",[60] non a caso nel contesto in cui origina l'arte imperiale romana vera e propria.[61] L'impianto delle thermae traianee era composto da due distinte parti: un recinto di 330x315 m e un corpo centrale di 190x212 m. Il recinto, probabilmente un'invenzione dell'architetto Apollodoro di Damasco (50/60–130 d.C.),[62] delimitava la piattaforma sulla quale era costruito il complesso: rettangolare, racchiudeva al suo interno un'ampia area verde scoperta, identificata con una grande palaestra dotata di giardino bordato di camminamenti (lat. xystus); era porticato su tre lati, con ambienti destinati ad attività sociali e culturali, e sul quarto lato (sud-ovest) aveva un'imponente esedra gradinate a guisa di un teatro forse per assistere alle gare ginniche che si svolgevano nella palaestra.[63] L'edificio principale, al centro del recinto, era un blocco rettangolare chiuso, con un'entrata monumentale sul lato nord. Dall'ingresso, le aule termali erano disposte in sequenza lungo l'asse centrale: la natatio, il frigidarium, il tepidarium e infine il calidarium. Intorno a questo asse erano distribuiti simmetricamente tutti gli altri ambienti, ad esempio gli spogliatoi e le palestre.[64] Il complesso era decorato da un ricco corredo statuario la cui preziosità ne faceva un museo.[65]

Decine di stabilimenti termali seguitavano nel frattempo a sorgere non solo in Roma stessa (se ne sarebbero contati più di 800 nel III secolo)[66] ma anche nelle varie provincae dell'impero romano, spesso in un susseguirsi di ristrutturazioni, aggiunte e ampliamenti. A Ostia, un primo impianto termale fu realizzato ai tempi di Claudio, poi sostituito dalle thermae di Domiziano (r. 81–96 d.C.) e infine di Adriano (r. 117–138 d.C.).[67] Più lontano dal centro di potere dell'impero, le terme si diffusero non prima del II secolo: a Parigi, allora Lutetia, le terme furono costruite tra II e III secolo (si vedano le terme di Cluny);[68] datano più o meno allo stesso periodo le terme romane di Varna (Bulgaria) e quelle di Bosra (Siria), capitale della Provincia Arabica;[69] a Cartagine (Tunisia) le terme, le più grandi delle province africane,[70] furono inaugurate dall'imperatore Antonino Pio (r. 138–161 d.C.) nel 162 d.C.; ecc. Né gli imperatori mancarono di far realizzare lussuosissimi balnea, in realtà vere e proprie thermae, nelle loro residenze private: già Domiziano aveva dotato di terme la sua villa sui Colli Albani;[71] di sicura committenza imperiale (forse già giulio-claudia) furono le Terme sommerse di Punta Epitaffio, vicino Baia; Traiano dotò molto probabilmente di terme la sua villa alle falde del Monte Altuino[72] mentre è dato certo che Adriano lo fece per la sua celebre villa a Tivoli;[73] ecc.

Imperatore ricordato per la sua attenzione all'architettura, il summenzionato Adriano non legò il suo nome all'erigenda di un nuovo complesso quanto piuttosto al restauro di edifici preesistenti: in Roma, su tutte, restaurò massicciamente le Terme di Tito.[a 16] Il primato monumentale delle terme traianee fu pertanto superato solo dalle Terme di Caracalla, inaugurate sul Piccolo Aventino nel 216 d.C., il cui recinto, esedre comprese, misurava 337×406 m e il corpo centrale 114×220 m,[74] estese su di una superficie complessiva di 20 ettari e capaci di ospitare 1600 persone.[75][76] Lo stabilimento, con il suo accesso dedicato tramite via Nova, probabilmente alberata,[77] divenne presto famoso per il suo sfarzo e il ricco corredo statuario.[78][79] Il colossale impianto sull'Aventino fu il fiore all'occhiale d'una serie di fondazione, rifondazioni e ristrutturazioni termali che caratterizzarono l'evergetismo della dinastia dei Severi (193–235 d.C.): già il padre di Caracalla, Settimio Severo (r. 193–211 d.C.), aveva ristrutturato thermae a Leptis Magna, Bisanzio (i celebri Bagni di Zeusippo);[80] ecc.

Dopo il degenero socio-politico dell'Anarchia militare (235–284 d.C.), che comunque non fece scemare la passione romana per i bagni pubblici, tanto che l'imperatore Decio (r. 249–251 d.C.) fece costruire sull'Aventino nuove sontuose terme, seppur destinante a un'utenza ridotta ed elitaria, le Terme di Diocleziano, inaugurate nel 306 d.C., ripresero lo schema delle terme traianee e severiane e, con dimensioni leggermente maggiori a quelle di Caracalla (370x380 m), ottenendo il primato di maggior edificio termale esistente.[81] Le successive Terme di Costantino, inaugurate sul Quirinale nemmeno un decennio dopo (315 d.C.), ebbero dimensioni piuttosto ridotte e quindi probabilmente, come già valso per le terme deciane, destinazione elitaria: erano praticamente limitate al solo edificio balneare con pochi annessi, prive dei porticati che avevano caratterizzato i grandi modelli precedenti.[82]

La complessa situazione politica dell'impero romano in questi anni, con la creazione della Tetrarchia e quindi lo sbocciare, entro i confini dell'Impero, di varie capitali, favorì lo sviluppo di grandi complessi terminali di committenza imperiale al di fuori di Roma: le Terme Erculee di Mediolanum (attuale Milano) erette da Massimiano (r. 286–305 d.C.);[83][84] le Terme di Treviri (il cui corpo centrale di 145x250 m superava in dimensioni le Terme di Caracalla) volute da Costanzo Cloro (r. 293–305 d.C.);[85] le Terme di Arles volute da suo figlio Costantino I (r. 306–337 d.C.)[86] che fu anche promotore di un restauro dei Bagni di Zeusippo a Bisanzio, divenuta nel frattempo la "Nuova Roma" (330 d.C.) e ribattezzata Costantinopoli, ormai entranti a far parte del complesso del Gran Palazzo;[80] ecc.

Gli imperatori seguitarono poi a far realizzare terme nei loro palazzi: su tutti, l'esempio dell'impianto termale nell'enorme palazzo-caserma di Diocleziano a Spalato (Croazia). Una simile tendenza venne ripresa, in generale, dalle élite dell'impero: così nella villa romana del Casale, attribuita al burocrate costantiniano Lucio Aradio Valerio Proculo († post-352 d.C.), nelle campagne di Piazza Armerina (Sicilia), in realtà più un palacium in miniatura che una villa rustica, sono presenti delle terme;[87] un'importante struttura termale, più o meno coeva, è stata rinvenuta anche presso Capo d'Orlando (Sicilia), le cosiddetto "Terme di Bagnoli";[88] strutture termali compaiono nelle ville tardoantiche di Leptis Magna affacciate sul mare;[89] ecc.

La fine e il lascito: le terme bizantine e gli hammam

La secolare tradizione termale romana seguì le sorti dell'impero. Nelle regioni europee occidentali e settentrionali, il collasso del potere centrale romane portò rapidamente a mutamenti socio-politici di pesante impatto sull'urbanistica e la vita quotidiana di quelle province dell'impero. Così, a titolo di esempio, quando le legioni d'istanza in Britannia presero a essere sistematicamente ricollocate in Europa per combattere nelle numerose guerre civili del III e IV secolo, i bagni costruiti nelle città e soprattutto negli accampamenti caddero in disuso, come fu il caso delle thermae di Isca Augusta.[57]

La divisione dell'impero in due distinte entità geopolitiche alla morte di Teodosio I nel 395 d.C. accelerò il declino degli stabilimenti termali quanto meno nell'Impero romano d'Occidente, in ragione degli stravolgimenti politici causati dalle invasioni barbariche del V secolo e dalla nascita dei regni romano-barbarici: es. nel 410 d.C., quando le legioni romane abbandonarono la Britannia, le terme presenti sull'isola, anche la struttura di Bath a Londinium, entrarono in disuso e poi caddero in sfacelo;[52][53] in Gallia, gli stabilimenti termali di Caesarodunum erano già in disuso causa la fortificazione della città,[54] mentre le terme parigine, ove già era stato incoronato l'anti-imperatore Flavio Claudio Giuliano (r. 361–363 d.C.), servirono da palazzo al re franco Childeberto I (r. 511–558 d.C.) e a vari altri monarchi nel corso dell'Alto Medioevo;[68] in Germania, le terme imperiali di Treviri erano già state trasformate in una caserma nel 360 d.C. e successivamente in una fortezza,[85] mentre taluni stabilimenti, come quello di Badenweiler,[90] erano già stati abbandonati o distrutti durante le invasioni barbariche del III secolo; ecc.

Nell'Impero romano d'Oriente, entro i cui confini si trovavano, a partire dalla seconda metà del V secolo, le città più popolose dell'ecumene romano (Costantinopoli, Alessandria d'Egitto, Antiochia di Siria, Tessalonica), le thermae rimasero un importante punto di riferimento nelle città fino a circa la metà del VI secolo, quando ormai l'Impero d'Oriente era divenuto Impero bizantino per opera del basileus (imperatore bizantino) Giustiniano I (r. 527–565 d.C.), restauratore dei Bagni di Zeusippo dopo la devastante Rivolta di Nika del 532 d.C.[80] Terminata l'Epoca giustinianea (518–602 d.C.), la costruzione di nuovi impianti termali diminuì e quelli esistenti furono gradualmente abbandonati, venendo spesso riutilizzati per scopi militari.[91][92][93] I riferimenti a thermae e balnea anche posteriori comunque persistettero, in un contesto in cui, venuta meno la grande affluenza popolare agli stabilimenti, persisteva un utilizzo delle élite di strutture meno monumentali: per esempio sappiamo che il basileus Costante II (r. 641–668 d.C.) fu assassinato mentre si trovava in un non precisato stabilimento termale a Siracusa (forse le Terme di Dafne).[a 17][94]

Nel frattempo, l'espansione dell'Islam nel Medioriente e nel Nord Africa già romani tra VII e VIII secolo, mise il neonato ecumene musulmano a diretto contatto con il termalismo romano, mediato dai bizantini: pensiamo al già citato caso delle terme di Bosra.[69] La pratica ebbe una rapida diffusione presso le società islamiche, portando allo sviluppo degli hammam (ar. حمّام, ḥammām), anzitutto rinvenuti nei castelli del deserto dei primi califfi, ancora in uso seppur molto differenti dalle thermae perché, sulla falsariga delle thermae bizantine, luoghi appartati, lontani dalla mondanità e dalla pratica ginnica che avevano invece caratterizzato gli stabilimenti romani.[95][96][97][98]

In controtendenza rispetto al resto dell'Impero occidentale, Roma, l'Italia in generale, mantenne viva l'antica tradizione termale ben oltre il V secolo. Nell'Urbe che solo dopo il sacco del 455 d.C. a opera dei Vandali era decaduta dal primato di città più popolosa dell'impero, gli impianti termali restarono invece in uso almeno sino al VI secolo inoltrato. Ricordiamo anzitutto che, tra gli edifici oggetto di restauro dopo il primo sacco del 410 d.C. a opera dei Visigoti, figuravano le Terme di Costantino sul Quirinale.[82] Una successiva campagna di ristrutturazioni su vasta scala, coinvolgente acquedotti, terme, basiliche, ecc., non solo a Roma ma anche in altre importanti città italiane come Milano, Verona, Como e Ravenna, fu promossa da Teodorico (r. 474–526 d.C.), il sovrano romano-barbarico che riuscì quasi ad assoggettare l'intero parte occidentale dell'ex-Impero romano[99][100] e che si fece costruire un palacium a Galeata (Forlì) dotato di terme.[101] Le enormi terme di Caracalla e Diocleziano restarono così in uso fino al 537 d.C., cioè al momento in cui la distruzione degli acquedotti di Roma durante l'assedio ostrogoto del 537–538 d.C., nel contesto della guerra promossa dal predetto Giustiniano contro gli eredi di Teodorico (535–553 d.C.), rese i grandi complessi termali imperiali inutilizzabili.[a 18][102]

Come valso per Roma, anche a Costantinopoli i bagni pubblici continuarono a esistere senza interruzione per tutta la durata dell'Impero bizantino sino alla conquista della città da parte dei Turchi (1453) che, a loro volta, li mutarono in ḥammām e li resero più grandiosi e splendidi.[18]

Remove ads

Architettura

Riepilogo

Prospettiva

Come anticipato, una delle più evidenti prove della massiccia diffusione delle terme nel mondo romano è certo l'esplicita e accurata descrizione della relativa tecnica edilizia nel De architectura di Vitruvio. Analizzando il gran numero di thermae e balnea sopravvissuti sino ai giorni nostri, gli studiosi sono portati a supporre che esistesse una categoria d'architetti specializzati nella loro progettazione e realizzazione, in grado di operare ovunque, nell'Impero, ci fosse una commissione,[103] a prescindere dalle, è ormai indubbio, problematiche di gestione del rapporto tra lo stabilimento e le strutture preesistenti come approfondiremo tra breve.[104] Allo stesso modo, la somiglianza tecnica tra talune terme parte di grandi progetti urbani (raffrontiamo per esempio Florentia[45] e Forum Sempronii)[105] potrebbe indicare una qualche connessione tra i costruttori e i fornitori di materiali da costruzione.[103] Di questi architetti, salvo alcune rarissime eccezioni come il già citato Apollodoro di Damasco, al servizio di Traiano, non conosciamo purtroppo i nomi.

Considerazioni architettonico-archeologiche

A differenza della maggior parte degli edifici pubblici romani, quali i templi, i teatri o gli anfiteatri, le thermae, pur ritenute tra gli stessi forse le più iconiche,[1] sono strutture complesse da studiare in ragione del loro assetto architettonico variabile. La maggior parte degli stabilimenti ebbe poi una vita eccezionalmente complessa oltre che, spesso, lunga, declinatasi in una teoria di ricostruzioni, ampliamenti, riduzioni, modifiche planimetriche, riparazioni tecnologiche e rifacimenti della decorazione: pensiamo per esempio alle terme di Cuma o di Vada Volterrana. Per complicare il quadro, non mancarono poi i casi di thermae prima abbandonate e poi riutilizzate. Da un punto di vista archeologico ciò si traduce nella difficoltà, per gli studiosi, d'identificare rapidamente una struttura termale laddove invece ciò è piuttosto facile nel caso di un tempio o un teatro. Le regole di simmetria raramente aiutano, anche nel caso delle predette Terme Erculee, pur di committenza imperiale, dove le prove frammentarie, meticolosamente assemblate da una varietà di documenti disparati, hanno fortuitamente fornito numerose conferme della pianta essenzialmente simmetrica, pur lasciando molti interrogativi aperti.[106] Per ricostruire l'intera pianta e ancor più per comprendere il funzionamento completo di qualsiasi complesso termale, l'archeologia necessita ancora oggi dell'edificio completo da cui partire.[107]

Le planimetrie di alcune thermae, come le terme di Privernum[108] o le terme meridionali di Elea-Velia,[26] furono chiaramente condizionate da strutture preesistenti o tracciati stradali, in un modo che non sarebbe quasi mai accaduto con la maggior parte degli altri edifici pubblici (ivi incluse le grandi terme imperiali presentate poc'anzi), per la cui realizzazione lo spazio dell'erigenda sarebbe stato opportunamente "bonificato". Purtuttavia, restando sui casi specifici appena citati, laddove a Privernum lo stabilimento si articolò su di una struttura frammentaria, a Elea-Velia si riuscì a seguire un progetto coerente.[104] L'analisi dell'interazione tra lo stabilimento balneare e il circostante tessuto urbano rivela poi spesso adattamenti singolari: nelle Terme di Nettuno (Ostia), per esempio, i piani superiori dei lati sud e ovest del complesso dovevano ospitare appartamenti in affitto, serviti da scale indipendenti aperte sulle strade e collocate tra gli ambienti delle terme;[109] le terme di Paestum s'incastrarono in uno stretto reticolo stradale su cui affacciavano diverse tabernae;[110] ecc.

Come anticipato, quanto sopra non vale per le grandi terme imperiali in Roma, per la cui realizzazione la committenza autocratica non si fece scrupolo d'avviare faraonici lavori di sbancamento dei Sette Colli e di stravolgimento sia del preesistente reticolo urbano sia del tessuto stradale: esemplificativo fu il lavoro di demolizione coordinato da Apollodoro di Damasco per costruire le Terme di Traiano a discapito dell'ormai semidistrutta Domus Aurea neroniana e degli edifici/spazi circostanti.[111] La committenza imperiale non era però di per sé stessa garante di adesione alla rigorosa disposizione spaziale: le terme di Caracalla nei Castra Albana (Albano Laziale), sorte su edifici preesistenti, non rispettano infatti l'asse planimetrico delle grandi terme commissionate dallo stesso principe sull'Aventino.[112]

Stile architettonico

Le thermae in generale e le grandi terme imperiali in particolare sono un buon esempio della manipolazione spaziale che caratterizza l'architettura imperiale romana.[113] La volontà degli architetti, nata in epoca neroniana,[114] era trasmettere, all'interno dell'edificio, l'impressione di una vasta quantità di spazio aperto[115] e ci riuscivano tramite diversi effetti: le pareti esterne erano ricoperte di stucco per dare l'impressione di una muratura in pietra (stratagemma utilizzato anche i strutture diverse dalle terme, come la Basilica maior di Mediolanum e parti del Sessorium);[116] all'interno, le pareti erano sormontate da soffitti a volta e grandi archi che creavano effetti curvilinei con ampio uso di forme inclinate per coprire l'estradosso curvo (la superficie esterna dell'arco) delle sale a volta; gli assi visivi erano attentamente studiati e potenziati dal susseguirsi di diaframmi di colonne, spazi pieni e vuoti in contrasto di luce e ombra; dominava su tutto la ricchezza dei rivestimenti marmorei policromi, degli stucchi e dei mosaici.[81]

Le terme traianee sono estremamente importanti nella storia della progettazione di ambiente monumentali per il modo in cui l'architetto, Apollodoro di Damasco,[62] seppe sfruttare gli assi visivi tramite una lunga teoria di spazi correlati e interdipendenti.[5] In generale, la gestione di volumi grandi quanto quelli delle terme di Traiano, Caracalla e Diocleziano spinse i costruttori alla ricerca di nuove soluzione di scarico razionale dei pesi: a titolo di esempio, i contrafforti all'esterno del frigidarium dioclezianeo in Roma. Non a caso, i primi esempi di cupola emisferica, una delle invenzioni dell'architettura romana, si riscontrano nei complessi termali litoranei campani del complesso di Baia[117] e l'influenza delle thermae è avvertibile nella più grande basilica romana pervenutaci, la Basilica di Massenzio.[118]

Le innovazioni e le sperimentazioni furono particolarmente floride nel periodo alto-imperiale. A Leptis Magna, Adriano restaurò le thermae urbane circondando il frigidarium con un corridoio perimetrale (lat. ambulatio tecta o crypta).[119] Nel II secolo, sempre a Leptis Magna, furono scavate nell'arenaria le celebri e particolarissime Terme dei Cacciatori.[119] Nelle Terme di Caracalla, il vasto calidarium circolare aggettava dal fronte sud-ovest del complesso per sfruttare al massimo il calore del sole, con una copertura a cupola in calcestruzzo più alta di quella del Pantheon e di diametro poco inferiore.[75] La cupola, questa volta a cassettoni, proprio come quella del Pantheon, figurava anche nelle terme dioclezianee ma come copertura dello sferisterio esterno alla struttura, oggi chiesa di San Bernardo alle Terme.[81] Molto interessante era anche il caso delle terme costruite in prossimità del mare, come appunto a Lepits Magna, Sabratha o Cartagine, presso le quali si suppone fosse anche praticata, appunto, la balneazione marina tramite apposite strutture ancillari, come le quattro scalinate monumentali che, nelle Terme di Antonino, collegavano lo stabilimento alla spiaggia.[120]

Tecnica, materiali e tecnologia edilizia

La costruzione dei monumentali interni delle thermae fu possibile anzitutto per l'uso del calcestruzzo nelle alte e ampie volte[5] e gli stabilimenti costituiscono pertanto uno dei più massicci esempi di opus caementitium dell'architettura romana. Il paramento, soprattutto degli interni, sempre presente nell'edilizia cementizia romana, variava a seconda della committenza e della destinazione d'uso delle strutture. Nelle grandi terme imperiali, gli interni, come anticipato sopra, concorrevano alla trappola ottica ricercata dagli architetti: si accostavano colonne in funzione decorativa ai grandi archi portati in opera cementizia[122] dotati già di un primo strato di copertura in opus latericium. Nelle thermae provinciali, la copertura delle pareti poteva essere realizzata in opus reticulatum tanto quanto in opus latericium.

L'opera edilizia utilizzata risentiva chiaramente della disponibilità di materiale. Nelle provincie più remote, ove era più complicato impiantare un'adeguata manifattura di laterizi. In talune aree dell'Impero, pertanto, la pietra e quindi l'opus quadratum o opus isodomum restò il più diffuso materiale di costruzione: così, lungo il Vallo di Adriano, le sopracitate terme del castrum di Cilurnum furono realizzate in arenaria.[121] Non erano comunque rari, anche in Italia, soprattutto in epoca traianea e adrianea, gli edifici, ivi comprese le terme, realizzate in opus mixtum, cioè in reticulatum ammorsato agli stipiti e agli angoli in latericium.

Il sistema di riscaldamento usato dagli antichi romani per i locali interni dei loro edifici era l'ipocausto (lat. hypocaustum), originario dell'Antica Grecia.[19][20] Si originava aria calda per tramite di un grande forno, il praefurnium, ubicato nella cucina della casa e nei locali di servizio nelle thermae. Questa fornace era realizzata in mattoni, con un fondo in pietra (es. basalto) perché il fuoco vi era accesso e alimentato a diretto contatto con il pavimento, e coperta da una volta a botte.[123] L'aria calda prodotta era fatta defluire tramite due piccoli muri in uno spazio vuoto predisposto sotto alla pavimentazione interna (realizzata solitamente con tegulae prive di alette, più raramente con mattoni sesquipedales o in cocciopesto), la suspensura, che poggiava su ponti realizzati con mattoni bipedales assicurati a pilastrini di altri mattoni, le cosiddetto "pilae" e, nelle terme ma non nelle case, anche all'interno delle pareti, per quasi tutta la loro estensione, entro tubi in laterizio, i tubuli, di solito a sezione rettangolare, a volte quadrata. In generale, l'altezza dello spazio vuoto sotto il pavimento era circa 50-60 cm.[a 19] Si ritiene che la temperatura ottenuta nelle stanze riscaldate dall'ipocausto non dovesse comunque superare i 30 °C. A volte si rendeva necessario proteggere le strutture dal calore e le pareti dell’ipocausto venivano foderate da tegulae prive di alette disposte verticalmente o da una contro-parete di mattoni.[124]

- Scavi delle terme di Chassenon (Francia) con dettaglio di una conduttura del hypocaustum.

- Scavi delle terme di Juliomagus (Svizzera) con le vestigia del hypocaustum.

- Scavi delle terme di Abusina (Baviera) con le vestigia del hypocaustum.

- Scavi delle terme di Beït Shéan (Israele) con le vestigia del hypocaustum.

Come anticipato, lo sviluppo della tecnologia dell'ipocausto, ricondotta a Orata, fu fondamentale per lo sviluppo delle terme che sarebbero altrimenti rimaste degli edifici lugubri e poco attrattivi.[9] L'invenzione dei tubuli laterizi, miglioranti le prestazioni delle precedentemente utilizzate tegulae mammatae, fu il passo decisivi in tale evoluzione.[31] Contestualmente allo sviluppo del sistema di riscaldamento ad aria intra-parietale, si diffuse il ricorso alle vetrate per le finestre: grandi riquadri di vetro traslucido non trasparente, incernierati in metallo, come quelli rinvenuti nelle terme suburbane di Ercolano, che concorrevano all'economia termica dello stabilimento balneare.[32]

L'utenza termale finì così per il costituirsi quale motore trascinante per determinate forniture. A titolo di esempio, già durante il periodo augusteo-tiberiano, le fornaci del Vingone avevano una larga produzione di opus doliare, interpretato dagli studiosi come materiale da costruzione per la città di Florentia.[45] Questa fornace produceva principalmente tegole e coppi ma anche parecchi degli elementi che compongono gli ipocausti: sesquipedales, bessales e mattoni circolari, bipedales e anche materiali per pavimentazioni tipo opus spicatum e per coperture, come mattoni da nervatura del tipo descritto da Vitruvio per realizzare volte in ambienti termali.[125] Il passo successivo fu lo sviluppo, in epoca severiana (certamente sotto Caracalla) di grandi manifatture laterizie sotto il diretto controllo statale i cui bolli aiutano gli archeologi nella datazione dei monumenti.[126]

Varianti e sotto-categorie

- Asia Minore – le Terme-Ginnasio

Nelle province orientali, in particolare in Asia Minore, le thermae svilupparono in una tipologia edilizia complessa nota come terme-ginnasio, frutto dell'adattamento delle pratiche termali romane a strutture greche preesistenti. Alcuni di questi complessi furono creati semplicemente aggiungendo le thermae ai gymnásion già dotate di strutture del tipo "bagno greco". Altri gymnásion, sin dall'età repubblicana romana (fond. II secolo a.C.), inclusero un'ampia sezione termale oltre alla palestra. Chiamati nelle fonti gymnásion o thermae, si trattava in realtà di edifici ibridi, le terme-ginnasio.[127][128] Rientrano nella categoria, il cui prototipo potrebbe essere identificato nel ginnasio di Sardi,[129] le terme fatte costruire da Claudiuo Vedio Antonino a Efeso al tempo di Antonino Pio (r. 138–161 d.C.) e note appunto come "Ginnasio di Vedio".[130]

Interessante è anche il caso del celebre santuario di Olimpia, sede dell'amministrazione e dello svolgimento dei giochi "olimpici" ma anche luogo di culto di grande importanza nell'Antichità, presso il quale gli antichi bagni greci e il locale ginnasio, furono affiancati, in epoca romana, a due complessi termali, uno presso il Cladeo ("terme del Cladeo" o "terme settentrionali") e l'altro presso il celebre Leonidaion ("terme del Leonidaion" o "terme meridionali"), l'edificio più grande del complesso.

- Africa e Italia – il persistere del "Modello imperiale intermedio"

Tra II e III secolo d.C. ebbero larga diffusione nelle province africane ma anche nell'entroterra italiano impianti termali costruiti secondo lo schema delle Terme di Tito, incentrate cioè sul frigidarium con locali caldi, addossati, che andavano a costituire un secondo asse perpendicolare al primo. Citiamo a titolo di esempio le Terme meridionali di Timgad o le Grandi terme di Madaurus (attuale Madaura) tanto quanto le Terme del Foro di Ostia.[131]

- Thermae tardo-antiche/bizantine

In Epoca tardo-antica e poi bizantina, gli stabilimenti termali realizzati ex-novo assunsero una planimetria compatta, con grande predilezione per locali a pianta centrale/circolare, spesso dotati di absidi e nicchie (caratteristica che era stata, in età romana, tipica dei soli locali destinati alla sudorazione), mentre contestualmente scompariva la palaestra.[98][132]

Remove ads

La gestione delle acque: progettazione, conservazione e smaltimento

Riepilogo

Prospettiva

Un'efficiente gestione delle acque era chiaramente imprescindibile per il corretto mantenimento di qualsiasi impianto termale, tanto delle monumentali terme imperiali quanto dei più piccoli balnea. Il consumo idrico non era solo provocato dal rifornimento di vasche e piscine (le sole Terme di Caracalla cubavano 2000 mq d'acqua a tale scopo)[133] ma doveva anche includere il lavaggio delle stesse, il rifornimento delle strutture di servizio (eventuali lavanderie e/o locali di ristoro) e degli edifici secondi (come l'eventuale ninfeo) e l'irrigazione del giardino/parco (ove presente).[134] Il dibattito su come i romani gestissero l'acqua in vasche e piscine (afflusso continuo, afflusso periodico o cambio quotidiano) è ancora molto acceso.[135]

L'approvvigionamento idrico poteva avvenire tramite acquedotto (imprescindibile per gli stabilimenti dotati di numerose vasche e natationes quali le grandi terme imperiali),[N 2] una sorgente, un fiume, una falda sotterranea o raccogliendo acqua piovana (irregolare e comunque necessitante di grandi cisterne per la conservazione, specie durante i mesi più secchi dell'anno).[3] L'entrata dell'acqua nelle piscine sembra in più casi essere stata enfatizzata in modo scenografico, sia con l'uso di soluzioni strutturali, come nicchie e piedistalli, sia con l'uso di bocchette d'acqua decorative, spesso zoomorfe sia con una ricerca di simmetria.[136]

Lo smaltimento delle acque, altro tema progettual-strutturale impattante, era a volte diviso in due sistemi, uno per l'acqua calda e l'altro per quella fredda. La soluzione più comunemente adottata sembra essere stata un sistema di canalizzazione e fognature disposte in modo gerarchico sotto le terme: delle tubature conducevano l'acqua delle piscine direttamente in canalette sotterranee, oppure sul pavimento degli ambienti e da lì tramite una grata terminavano in una canaletta. Queste canalette si univano per finire in un condotto fognario che si connetteva con la rete fognaria urbana oppure scaricava direttamente in un fiume, nei campi o nel mare, come nelle Terme di Acconia[137] o nelle Terme di Cartagine.[138] Il sistema di smaltimento includeva chiaramente anche le latrine, solitamente localizzate in prossimità delle entrate degli stabilimenti e alcune accessibili sia dall'interno sia dall'esterno dell'edificio.[139]

Il posizionamento delle conserve d'acqua, delle condutture di approvvigionamento e di smaltimento dell'acqua, la posizione dei praefurnia, delle latrine, degli ambienti di servizio, tutto ciò avrà sicuramente avuto un impatto condizionante sulla planimetria degli impianti termali.[140] In ordine macroscopico-urbanistico, invece, per esempio all'atto di fondazione di una colonia, le necessità ai approvvigionamento del complesso termale ne facevano pertanto uno degli elementi imprescindibili nella progettazione della rete di approvvigionamento idrico per la città.[41]

In ultimo, fondamentale e oggetto di studi per la logistica delle thermae era l'approvvigionamento del combustibile necessario per ottenere l'acqua calda, seppur siano scarse le analisi dei resti di combustibile trovati nei praefurnia. Se ne ricavano però dati interessanti che da una parte suffragano l'idea di un approccio certamente pratico mirante al consumo delle risorse più facilmente reperibili in loco, come l'uso del legno di quercia nelle terme romane di Albenga, ma dall'altra dimostrano il ricorso a fonti anche lontane, come il faggio consumato a Pompei ma proveniente da almeno 15–25 km di distanza. Non sempre il combustibile usato nelle terme veniva dai dintorni cittadini e quindi alcune città sicuramente concorrevano con altre per il loro approvvigionamento di combustibile.[140][141][142]

Remove ads

Planimetria e distribuzione degli spazi

Riepilogo

Prospettiva

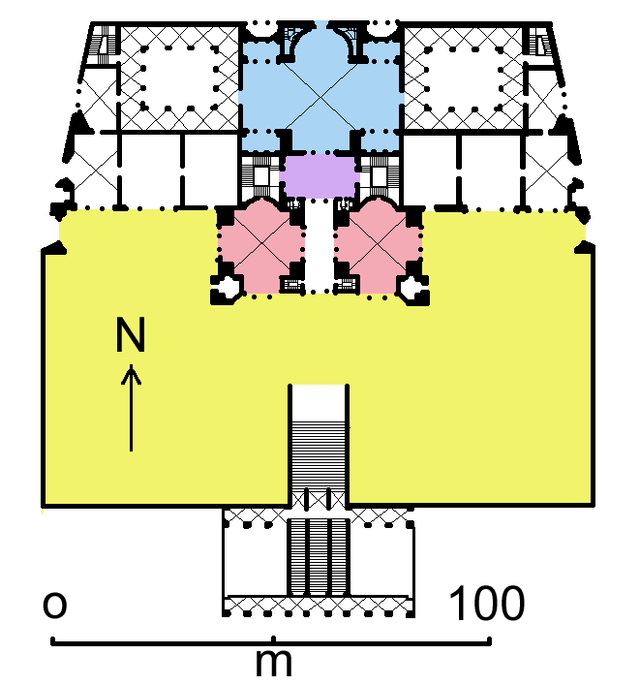

Caratteristica precipua delle terme romane e loro fondamentale distinzione dalle terme greco-ellenistiche è la presenza di distinti locali con varie gradazioni di temperatura e la presenza di spazi di balneazione comune.[143] Fatta questa premessa, fu nelle grandi terme imperiali, principiando da quelle traianee, da intendersi come evoluzione del prototipo delle Terme di Tito (il predetto "Modello imperiale intermedio"),[131] che sviluppò lo schema fisso nella distribuzione degli spazi sopracitato.[64] Il perno visivo del complesso era il frigidarium, con la vasca dell'acqua fredda collocato al centro, intersezione dell'asse nord-sud terminante nel calidarium, con bacini di acqua calda, e dell'asse est-ovest che collegava le due palaestrae.[5] Tra frigidarium e calidarium si trovava il tepidarium, stanza adiacente al calidario in cui veniva creato un raffreddamento artificiale, mentre accanto al calidarium poteva trovarsi uno o più locali per i bagni di sudore: il laconicum e il sudatorium. Le natationes erano invece le vasche utilizzate per nuotare. Attorno a questi spazi principali, si sviluppavano gli spazi accessori: lo spogliatoio (lat. apodyterium), la sala di pulizia e la palaestra. All'interno delle terme più sontuose, soprattutto di committenza imperiale, l'impianto decorativo comprendeva non solo mosaici e affreschi ma anche esposizione di statue, e i locali annessi allo stabilimento termale vero e proprio comprendevano piccoli teatri, biblioteche,[144] sale adibite a conferenze e letture pubbliche (lat. auditoria) e, addirittura, negozi. Similarmente, negli stabilimenti più grandi, anche provinciali, si potevano trovare docce e ninfei.

- Planimetria delle Terme di Nerone (I secolo d.C.).

- Planimetria delle Terme di Traiano (II secolo d.C.).

- Planimetria delle Terme di Caracalla (III secolo d.C.).

- Planimetria delle Terme di Diocleziano (IV secolo d.C.).

Lo schema edilizio per le thermae raccomandato da Vitruvio ne prevedeva l'orientamento a sud o sud-ovest, ove ampie finestre potevano catturare la luce solare per garantire il massimo calore.[a 20][33] Non si trattava però di regole imprescindibili: per esempio, nelle Terme costantiniane di Treviri il caldarium dall'enorme abside centrale finestrato è orientato a sud-est.[145] Negli stabilimenti termali più piccoli, inoltre, si offriva il minimo dei servizi e la planimetria comprendeva pertanto solo di sale principali (bagni caldi e freddi) di dimensioni talvolta molto modeste.[146] Grande elemento scenografico-paesistico tipico dei maestosi impianti imperiali e del tutto assente negli impianti più piccoli era il recinto: un parco entro il quale si trovavano dei giardini, dei campi d'allenamento e delle passeggiate (presumibilmente coperte tramite tettoia del tipo xystu).

A titolo esemplificativo, descriveremo ora la disposizione degli spazi nelle Terme del Foro di Pompei, uno degli stabilimenti meglio conservatisi sino ai nostri giorni.[147][148] Queste terme erano collegate al Foro di Pompei, da cui il nome. La descrizione richiama quella in Peck 1898 e la relativa mappa riportata a destra. L'insieme della struttura è ripreso, seppur su scala leggermente più piccola, nelle Terme del Foro di Ercolano, altro rarissimo esempio di stabilimento ben conservatosi sino ai nostri giorni.[147]

Lo stabilimento forense pompeiano è costituito da un doppio complesso termale, uno maschile e uno femminile, caratteristica che ricorre anche in alcune grandi terme di committenza imperiale più tarde e che avremo modo di approfondire nel seguito. Presenta sei ingressi diversi dalla strada, uno dei quali (b) dà accesso esclusivamente al complesso femminile, più piccolo. Altri cinque ingressi conducono al reparto maschile, di cui due (c e c2) comunicano direttamente con il locale caldaie e gli altri tre (a, a2, a3) con le sale termali vere e proprie che verranno illustrate nel seguito in una sorta di visita virtuale dello stabilimento.

- Apodyterium - ill. in Peck 1898.

- Tepidarium - idem.

- Caldarium- idem.

- Frigidarium- idem.

Vestibolo

Passando attraverso l'ingresso principale (d), sul lato destro del complesso, a un terzo circa della lunghezza totale partendo dall'alto, separato dalla strada da uno stretto camminamento che circondava l'edificio, e dopo aver disceso tre gradini, il bagnante trovava una piccola stanza alla sua sinistra (x) con le latrine (lat. latrina), e procedeva in un portico coperto (g), che correva lungo tre lati di un cortile aperto (A), la palestra vera e propria (lat. palaestra). Questi ambienti, nel loro insieme, formavano il vestibolo delle terme (lat. vestibulum balnearum),[a 21] in cui attendevano i servi e, in questa particolare planimetria, condivisa per esempio anche da un altro degli stabilimenti pompeiani, le Terme Stabiane,[23] costituivano il centro del complesso.

Negli stabilimenti di dimensioni più modeste, consideriamo per esempio le Terme Suburbane di Ercolano, il vestibulum poteva rifarsi al modello architettonico domestico del atrium dotato di impluvium adattato in questo caso in foggia di fontana.[149]

Palestra

La palaestra delle Terme del Foro di Pompei (A) fungeva da campo d'esercizio per i giovani della città o, forse, da passeggiata per i visitatori delle terme. All'interno di questo cortile era di stanza l'amministratore delle terme, il balneator, che riscuoteva il costo del biglietto d'ingresso. La stanza che si estende dietro il portico (f) si suppone potesse esser stata assegnata al balneator ma è anche probabile fosse un oecus o un'esedra a disposizione dei visitatori più abbienti come sala d'aspetto dei loro conoscenti che si trovavano all'interno dello stabilimento. In questo cortile venivano affissi annunci per il teatro o altri annunci d'interesse generale, uno dei quali, annunciante uno spettacolo di gladiatori, è ancora esistente. Ai lati dell'ingresso si trovavano dei sedili (lat. scholae).

Tipica delle terme imperiali e assente negli stabilimenti balneari repubblicani, la palaestra comparve per la prima volta nelle Terme di Nerone.[48] Nelle successive grandi terme imperiali, caratterizzate dalla bipartizione tra recinto esterno e corpo centrale con le terme vere e proprie, la palestra si sdoppiò: alla grande palestra esterna delle Terme di Traiano s'affiancarono le palestre interne, come le due grandi palestre, poste simmetricamente lungo i lati brevi del corpo centrale e accessibili sia dai vestiboli sia dagli spogliatoi, delle Terme di Caracalla, con un cortile centrale di 50×20 m chiuso su tre lati da un portico colonnato. Come anticipato, nelle province imperiali dell'Impero, invece, sviluppò già in epoca repubblicana un edificio ibrido, noto come terme-ginnasio, nato dall'accostamento dei due modelli.[128] Nelle palestre presso le terme, i Romani praticavano diverse attività ginniche: la corsa, la lotta, il sollevamento pesi,[a 22] ecc.

Apodyterium

Dall'ingresso del complesso, un passaggio (c) conduce allo spogliatoio (lat. apodyterium, dal greco antico ἀποδυτήριον, apodytērion, lett. "camera per spogliarsi"; anche vestiarium) (B) in cui tutti i visitatori dovevano incontrarsi prima d'entrare nelle terme vere e proprie. Qui, i bagnanti si toglievano gli abiti, affidati a degli schiavi deputati all'uopo,[151] i capsarii, celebri nell'Antichità per la loro disonestà. L'apodyterium era una spaziosa stanza, con sedili in pietra lungo tre lati del muro (h). Dei fori sono ancora visibili sulle pareti e probabilmente indicano i punti in cui venivano sistemati gli appendini per gli abiti dei bagnanti. La stanza era illuminata da una finestra a vetri e aveva sei porte. Una delle porte conduceva al tepidarium (D) e un'altra al frigidarium (C).

Lo spogliatoio era sempre uno dei locali più riccamente decorati, anche negli stabilimenti di non eccezionali dimensioni: le terme suburbane di Pompei sono per esempio celebri per gli affreschi di soggetto erotico, ancora visibili, che ne ornano l'apodyterium.[150] Nelle grandi terme imperiali, lo spogliatoio era una stanza di enorme capienza e sontuosità: nelle Terme di Caracalla, per intenderci, era su due piani, collegati da una scala, e riccamente ornato di mosaici.

Frigidarium

Il frigidarium o cella frigidaria del complesso forense pompeiano (C) ha pianta circolare come nell'altro complesso pompeiano di Stabia. Il pavimento era interamente occupato da una vasca d'acqua fredda (a temperatura ambiente per meglio dire) chiamata baptisterium (più comunemente natatorium o piscina), loutron, natatio o puteus, in marmo bianco, cui si accedeva scendendo due gradini parimenti in marmo.

La pianta rotonda non è insolita nel frigidarium (ritorno a titolo di esempio anche nelle terme romane a Bath) ma era solitamente preferita una pianta quadrangolare, come nei grandi complessi termali imperiali: nelle Terme di Caracalla, il frigidarium era un locale rettangolare di 58x24 m; nelle Terme di Diocleziano, il locale, di dimensioni similari, era coperto da un'unica grande volta a botte. Tanto quanto nel caldarium l'acqua era mantenuta calda grazie ai forni, così si refrigerava l'acqua del frigidarium (e della natatio) mediante la neve.[a 23]

Natatio

Nei piccoli stabilimenti termali come quello pompeiano preso in esame (e che comunque supera nettamente in dimensioni una balnea), per natatio s'intende la piscina/baptisterium interna al frigidarium. Negli stabilimenti più grandi, per natatio/natatorium s'intendeva invece una vera e propria piscina che occupava un ambiente separato: era scavata al centro di un cortile, all'aperto, e poteva essere circondata da un portico[152] e, nei casi più opulenti, come nelle terme di Caracalla e Diocleziano, ornata da un vero e proprio ninfeo su almeno uno dei lati.[153][154][155] Queste vasche erano di notevoli dimensioni: principiando dalla natatio con diametro di almeno 25 m delle terme neroniane, sino ai 50x20 m delle terme di Caracalla e Diocleziano o ai più che rispettabili 49x6 m delle terme fatte costruire da Antonino Pino nella "provinciale" Cartagine.[156] Come anticipato, le acque della natatio, come quelle del frigidarium, potevano essere raffrescate ricorrendo alla neve.[a 23]

- Ricostruzione della natatio delle Terme di Diocleziano (Roma).

- La natatio delle terme di Bath.

Tepidarium

Dall'apodyterium, il bagnante che desiderava sottoporsi al bagno caldo e alla sudorazione entrava nel tepidarium (D). Il tepidarium, anche cella tepidaria o cella media, lett. "stanza tiepida" era in buona sostanza un semplice locale di passaggio tra la sala dell'acqua fredda e quella dell'acqua calda volto a evitare sbalzi di temperatura troppo repentini: preparava il bagnante diretto al caldarium al bagno caldo e, all'uscita, lo preparava al calo di temperatura nel frigidarium. In questa stanza, l'ipocausto non era riscaldato direttamente da un proprio focolare ma dalla semplice comunicazione con le stanze calde situate nelle vicinanze. Parimenti, la stanza era solitamente sprovvista di dispositivi idraulici,[157] com'è appunto il caso dello stabilimento forense pompeiano o delle terme di Ippia.

Il tepidarium era generalmente la stanza più riccamente decorata nelle terme. A titolo di esempio, ivi si trovavano i pezzi più pregiati della collezione scultorea esibita nelle Terme di Caracalla.[78][79] Nelle terme pompeiane oggetto della nostra visita concettuale, il pavimento era ornato da un mosaico, il soffitto a volta era decorato con stucco e pittura su fondo colorato, le pareti erano dipinte di rosso. Nella fattispecie, questa stanza fungeva anche da apodyterium per coloro che si sottoponevano al bagno caldo: le pareti presentano infatti una serie di scomparti o nicchie separate per riporre gli indumenti una volta tolti. Gli scomparti sono divisi tra loro da figure del tipo chiamato atlanti o telamoni che sporgono dalle pareti e sorreggono una ricca cornice sovrastante, a forma di ampio arco. Nella stanza furono rinvenute anche tre panche in bronzo, riscaldate sia dalla loro contiguità con l'ipocausto della camera adiacente, sia da un braciere in bronzo (lat. foculus), in cui al momento dello scavo erano ancora presenti le ceneri di carbone. Sedersi e sudare accanto a un simile braciere era detto «ad flammam sudare».[a 24]

Negli stabilimenti balneari di modeste dimensioni, il tepidarium funge anche da sala per i massaggi ed è associato all'unctuarium, anche noto come , la stanza attigua presso la quale erano conservati gli oli e i profumi per il massaggio.[157] L'unzione veniva eseguita da schiavi chiamati unctores e aliptae. Talvolta, il massaggio era fatto prima di entrare nel caldarium, talvolta subito dopo l'ultimo bagno nel frigidarium, per controllare la sudorazione prima di rivestirsi.[a 25] Negli stabilimenti termali più grandi, non solo le mega-strutture imperiali ma anche impianti provinciali come le Terme di Glanum, invece, all'unctuarium s'affiancava un vero e proprio gabinetto per massaggi, il destrictarium.

Caldarium

Dal tepidarium una porta si apriva nel caldarium (E), il cui pavimento a mosaico era poggiato sopra l'hypocaustum. Anche le sue pareti erano cave: dietro l'intonaco decorato, una parte del muro era realizzata con mattoni cavi interconnessi dai tubuli che formavano un grande condotto pieno d'aria calda. A un'estremità si trovava una vasca rotonda, il labrum o schola labri, e all'altra una vasca quadrangolare, il puelos, anche alveus, solium o piscina calida, accessibile dalla piattaforma tramite gradini. Il puleos era una vasca con acqua calda e il labrum d'acqua fredda. Il bagnante poteva immergersi nel puleos o semplicemente lavarsi con la sua acqua calda, mentre dal labrum traeva l'acqua fredda con cui raffrescarsi, solitamente almeno la testa, prima d'uscire dalla stanza. Le vasche del caldarium pompeiano sono di marmo ma si ha notizia di alvei in argento massiccio presso altri più sontuosi stabilimenti.[a 26] A causa del grande calore della stanza, il calidarium era solo leggermente decorato.[158]

Nelle terme di età repubblicana, il caldarium (anche calidarium) aveva un puleos a un'estremità della sala e un labrum, posto al centro di un'abside, all'altra estremità.[159] Nelle grandi terme imperiali è presente un solo spazioso caldarium, generalmente posto al centro dell'ala meridionale per sfruttare appieno il calore fornito dai raggi solari. Alcune terme romane provinciali possono invece contenere due o tre stanze di questo tipo.[160]

- Il caldarium delle Terme di Costantino ad Arles.

- Il caldarium delle Terme di Cluny.

Laconicum e Sudatorium

Nelle terme forensi pompeiane erano assenti sia il laconicum sia il sudatorium. Si trattava di due ambienti caldi, ben più caldi del calidarium, entrambi destinanti a favorire una forte sudorazione che migliorasse il processo di pulizia/purificazione.[158] La differenza tra i due era la natura asciutta del laconicum, paragonabile quindi a una sauna finlandese, ove la temperatura era presumibilmente innalzata per tramite di un altro foculus (it. braciere), e quella umida del sudatorium. Il laconicum pare sia stato introdotto a Roma da Agrippa nelle sue terme.[a 27] Questi locali erano sovente realizzati a pinta centrale e coperti da cupola forata, come nel laconicum superstite delle terme pisane,[161] con un sistema di controllo/sicurezza garantito da un disco metallico (bronzo) che permetteva di coprire o scoprire le aperture per regolare la temperatura.[162]

Il sudatorium, mediato dai bizantini, funse da modello per il successivo sviluppo degli hammam musulmani,[95] i "bagni turchi".

Locali di servizio

L'apodyterium dello stabilimento forense pompeiano presenta un passaggio (q) comunicante con la fornace dell'impianto, il praefurnium o propigneum (i), e, percorrendo tale passaggio, si raggiunge la camera M, in cui si protende il praefurnium, a cui si accede dalla strada tramite il passaggio c. Era destinata ai fornacatores, ovvero gli addetti ai fuochi. Delle due scale presenti, infatti, una conduce al tetto delle terme e l'altra al locale sotterraneo con le vasche d'acqua e le caldaie. Le vasche erano tre: una d'acqua calda per il caldarium; una d'acqua tiepida per il tepidarium; e l'ultima con l'acqua fredda del frigidarium. L'acqua calda veniva immessa nella vasca tramite un tubo che traversava il muro, indicato sulla pianta. Sotto la camera calda era situata la fornace circolare (oltre 2 m di diametro) che riscaldava l'acqua e immetteva aria calda nell'ipocausto. L'acqua calda passava dalla fornace posta sotto il primo e l'ultimo dei calderoni attraverso due condotti, contrassegnati sulla pianta. La caldaia contenente l'acqua calda era posta immediatamente sopra la fornace: man mano che l'acqua veniva prelevata da lì, veniva fornita dal successivo, il tepidarium, che era leggermente rialzato e si trovava a una certa distanza dalla fornace. Già riscaldata dalla contiguità con la fornace e l'ipocausto sottostante, quest'acqua teoricamente tiepida suppliva in realtà alla carenza senza diminuirne materialmente la temperatura. Il calo d'acqua nella vasca tiepida era colmato con l'acqua della vasca fredda, i.e. il serbatoio quadrato visibile alle loro spalle. Le caldaie, del tipo miliarium per la somiglianza con le pietre miliari, sono scomparse ma le loro impronte nella malta che le incastonava ci permettono di determinarne posizione e dimensione.[a 28] Dietro le caldaie, un altro corridoio conduce alla corte o palestra (K), riservata ai servi del bagno.

Nei grandi complessi termali imperiali i locali di servizio erano proporzionati alla grande utenza degli stabilimenti. Così la Terme di Caracalla disponevano d'un complesso di gallerie che fungevano da depositi ipogei della legna da utilizzarsi per le fornaci dell'enorme caldarium.[163]

La destinazione d'uso di alcuni locali di servizio è ancora oggetto di speculazione. Certo è che gli usi potevano essere molteplici: è ormai dato quasi per certo che le terme suburbane pompeiane fungessero, abusivamente, da lupanare e che le prostitute si servissero proprio delle piccole stanze attigue al vano caldaie[150] e alcuni graffiti nelle terme suburbane di Ercolano suggeriscono che anche in quello stabilimento l'esercizio della prostituzione fosse, se non ospitato, quanto meno tollerato.[164] Nelle gallerie delle Terme di Caracalla è stato rinvenuto un mulino ad acqua quasi certamente utilizzato per la lavorazione dei farinacei utilizzati per sfamare l'esercito di schiavi/operai impiegati dallo stabilimento,[165] mentre taluni ritrovamenti portano a ipotizzare la presenza di una lavanderia nelle Terme Suburbane di Pompei.[166] Non era poi insolito che, tra questi locali di servizio, vi fossero degli spazi, di dimensioni commisurate a quelle dello stabilimento, dedicati alle necessità religiose dei lavoratori ivi impiegati: così, nelle terme suburbane di Pompei è stato rinvenuto un larario,[167] mentre nei sotterranei delle Terme di Caracalla è stato rinvenuto uno dei mitrei meglio conservati, dotato di propri locali annessi (si veda il Mitreo delle Terme di Caracalla).

Locali a utenza femminile

Come anticipato, il complesso termale pompeiano presentava locali specificatamente destinati all'utenza femminile. Nella fattispecie, era un complesso secondario, più piccolo, adiacente al corpo principale dello stabilimento. L'ingresso avviene tramite una porta (b) che immette in un piccolo vestibolo (m) e da lì nell'apodyterium (H), che, come quello delle terme maschile, presenta un sedile (lat. pulvinus o gradus) su entrambi i lati, addossato al muro. L'apodyterium si apre su una vasca fredda (J), corrispondente alla natatio del complesso maschile, seppur di dimensioni molto più ridotte, cui si accedeva tramite quattro gradini discendenti. Di fronte all'ingresso dell'apodyterium si trova un'altra porta che conduce al tepidarium (G), anch'esso comunicante con la camera termale (F), su un lato della quale si trova una vasca calda in una nicchia quadrata e, all'estremità opposta, il labrum, ma privo del braciere che invece si trovava nelle terme maschili.

Remove ads

Impianto decorativo

Riepilogo

Prospettiva

Eccezion fatta per la profusione di balnea che caratterizzarono la città di Roma, le thermae vere e proprie, a prescindere dalla loro committenza statale/imperiale o privata, furono sempre riccamente decorate. Abbondantissimo era l'uso del mosaico per impreziosirne la pavimentazione, solitamente bicromatico (bianco-nero) e caratterizzato da giochi geometrici, tanto quanto il ricorso alla zoccolatura delle pareti e agli stucchi e affreschi per le volte. Soffermandosi sul mosaico, non mancavano, specialmente negli stabilimenti più grandi, anche pezzi pittoricamente strutturati, raffiguranti una moltitudine di soggetti/figure tratti dalla mitologia (come il grande mosaico di Nettuno nelle omonime terme di Ostia) tanto quanto dalla vita reale (numerosissime le raffigurazioni di atleti, anche gladiatori/venatores[168] come nelle Terme di Traiano o nelle Terme di Porta Marina a Ostia).[169]

- Il mosaico di Nettuno nelle omonime terme di Ostia.

- Un mosaico dalle Terme di Diocleziano (Roma).

- Il mosaico degli atleti dalle Terme di Porta Marina (Ostia).

- Mosaico con animali (reali e fantastici) dalle Terme di Bath.

Il già illustrato ricorso a una accurata progettazione architettonica degli assi prospettici convergeva poi spesso (esempio massimo ne furono certamente le Terme di Caracalla) nell'uso plastico-decorativo dagli elementi costruttivi della scaenae frons, nata per costituire il fondale della scena teatrale[122] ma poi adattato dai romani ai più svariati utilizzi, come per esempio fatto, sempre in epoca severiana (193–235 d.C.), nella realizzazione del ninfeo noto come Septizonium. Dato questo tanto più importante se ricordiamo che, come detto, le natatio delle grandi terme erano ornate, su almeno uno dei lati, da un ninfeo da cui poteva fuoriuscire, in forma di cascata, l'acqua che alimentava la piscina.[153][154][155] Come anticipato, la ricerca della simmetria era poi frequente nelle soluzioni strutturali volte a enfatizzare l'entrata dell'acqua nelle piscine, intento raggiunto anche con il ricorso a bocchette decorative.[136] Tipico dell'architettura dioclezianea e appunto riscontrabile nelle terme di quell'imperatore, sia a Roma sia a Spalato, è l'uso delle colonnine pensili come decorazione delle grandi mensole.

La destinazione d'uso delle thermae anche a musei si traduceva poi nella presenza, all'interno degli stabilimenti, di vere e proprie collezioni di statue che concorrevano a incrementarne l'apparato decorativo: tra i pezzi più celebri a noi noti ricordiamo per esempio l'Apossimeno, già alle Terme di Agrippa, il Gruppo del Laocoonte, già alle Terme di Traiano;[65] l'Ercole Farnese e il Supplizio di Dirce o "Toro Farnese", esposti alle Terme di Caracalla;[78][79] la grande statua, sempre di Ercole, che ornava le omonime terme di Mediolanum;[170][171] il Pugile in riposo esposto alle Terme di Costantino sul Quirinale; ecc. Esistevano se non delle precise regole quanto meno delle prassi nella scelta delle scultore da esporre in specifiche aree: ad esempio Plinio c'informa ch'era comune esporre statue/busti di famosi scrittori nelle biblioteche.[a 29]

- L'Apossimeno, già alle Terme di Agrippa.

- Il Gruppo del Laocoonte, già alle Terme di Traiano.

- L'Ercole Farnese, già alle Terme di Caracalla.

- Il Toro Farnese, ibidem.

- Il Pugile in riposo, già alle Terme di Costantino.

- La Venere Townley, già alle Terme di Porta Marina (Ostia).

Lo stretto legale degli edifici termali con la vita pubblica romana e con l'evergetismo della sua classe dirigente ha spinto gli studiosi a ricercare e interpretare il messaggio politico sotteso all'apparato decorativo degli stabilimenti, soprattutto di quelli imperiali.[49] Allo stato attuale della ricerca, la decorazione ritenuta tipica nelle terme comprendeva tre tipologie di soggetti, il cui compito era evocare nella mente del bagnante idee di bellezza, piacere e gioia di vivere: (i) divinità (come Ercole); (ii) ritratti di personaggi celebri; e (iii) atleti (come il Pugile), gruppi mitologici (come il Laoconte o il Toro Farnese), torsi e frammenti. Tale suddivisione dei soggetti vale non solo per la decorazione statuaria[172] e gli stucchi ma anche per quella pittorica, sia negli affreschi, sia nei mosaici.[173] A tale classificazione sono anche da ricondurre elementi sparsi che compaiono nelle decorazioni, come gli strigili che richiamano la pulizia dell'atleta al termine della competizione, inclusi nei capitelli della palestra nelle Terme di Caracalla.[174] Interessante è l'interpretazione che alcuni studiosi danno al ricorrere dei sandali nella decorazione musiva: secondo alcuni un messaggio iconografico per ricordare al bagnante la necessità di indossare i sandali o, forse, indicazioni del percorso da seguire nell'ambito del cosiddetto "Circuito balneare".[175] Una seconda tipologia di decorazioni sottintendeva messaggi più sottili e legati a precise volontà comunicative della committenza: così, nelle Terme di Caracalla, la profusione di monolitiche pietre esotiche (porfido rosso, granito egizio, basalto) nelle colonne, nelle vasche e nelle fontane richiamano il vittorioso impegno militare dell'imperatore lungo i confini dell'Impero.[176]

Remove ads

Le terme nella cultura e nella società romana

Riepilogo

Prospettiva

Uno degli spaccati più pulsanti della quotidianità nelle terme romane ci viene dal summenzionato Seneca che, in una delle sue celebri Epistulae morales ad Lucilium (65 d.C.), lamenta il disagio provocatogli dall'abitare in prossimità di uno stabilimento:

(latino)

«Peream si est tam necessarium quam videtur silentium in studia seposito. Ecce undique me varius clamor circumsonat: supra ipsum balneum habito. Propone nunc tibi omnia genera vocum quae in odium possunt aures adducere: cum fortiores exercentur et manus plumbo graves iactant, cum aut laborant aut laborantem imitantur, gemitus audio, quotiens retentum spiritum remiserunt, sibilos et acerbissimas respirationes; cum in aliquem inertem et hac plebeia unctione contentum incidi, audio crepitum illisae manus umeris, quae prout plana pervenit aut concava, ita sonum mutat. Si vero pilicrepus supervenit et numerare coepit pilas, actum est. Adice nunc scordalum et furem deprensum et illum cui vox sua in balineo placet, adice nunc eos qui in piscinam cum ingenti impulsae aquae sono saliunt. Praeter istos quorum, si nihil aliud, rectae voces sunt, alipilum cogita tenuem et stridulam vocem quo sit notabilior subinde exprimentem nec umquam tacentem nisi dum vellit alas et alium pro se clamare cogit; iam biberari varias exclamationes et botularium et crustularium et omnes popinarum institores mercem sua quadam et insignita modulatione vendentis.»

(italiano)

«Che io muoia, se il silenzio è tanto necessario, come sembra, al raccoglimento e allo studio. Ecco, mi circonda da ogni parte un chiasso indiavolato: abito proprio sopra uno stabilimento balneare. Immaginati ora ogni sorta di voci che possano frastornare le orecchie. Quando i campioni si allenano a sollevare palle di piombo e si affaticano o fingono di affaticarsi, io li sento gemere; e, ogni volta che mettono fuori il fiato trattenuto, sento i sibili del loro respiro affannato. Quando capita qualcuno più pigro, che si contenta di una comune frizione, io sento la mano che fa massaggi sulle spalle, con un suono diverso secondo che si muova aperta o concava. Se poi sopraggiungono coloro che giocano a palla e cominciano a contare i punti fatti, è finita. Aggiungi ora l’attaccabrighe o il ladro colto sul fatto, o quello a cui piace sentire la propria voce durante il bagno; poi il fracasso provocato da quelli che saltano nella piscina. Oltre a questi, le cui voci, se non altro, sono normali, pensa al depilatore, che, per farsi notare, parla in falsetto e non sta mai zitto, se non quando depila le ascelle e costringe un altro a urlare in sua vece. Infine c’è il venditore di bibite, con le sue esclamazioni sempre diverse, il salsicciaio e il pasticciere e tutti i garzoni delle bettole, ciascuno dei quali, per vendere i suoi prodotti, ha una caratteristica inflessione della voce»

«Che io muoia, se il silenzio è tanto necessario, come sembra, al raccoglimento e allo studio. Ecco, mi circonda da ogni parte un chiasso indiavolato: abito proprio sopra uno stabilimento balneare. Immaginati ora ogni sorta di voci che possano frastornare le orecchie. Quando i campioni si allenano a sollevare palle di piombo e si affaticano o fingono di affaticarsi, io li sento gemere; e, ogni volta che mettono fuori il fiato trattenuto, sento i sibili del loro respiro affannato. Quando capita qualcuno più pigro, che si contenta di una comune frizione, io sento la mano che fa massaggi sulle spalle, con un suono diverso secondo che si muova aperta o concava. Se poi sopraggiungono coloro che giocano a palla e cominciano a contare i punti fatti, è finita. Aggiungi ora l’attaccabrighe o il ladro colto sul fatto, o quello a cui piace sentire la propria voce durante il bagno; poi il fracasso provocato da quelli che saltano nella piscina. Oltre a questi, le cui voci, se non altro, sono normali, pensa al depilatore, che, per farsi notare, parla in falsetto e non sta mai zitto, se non quando depila le ascelle e costringe un altro a urlare in sua vece. Infine c’è il venditore di bibite, con le sue esclamazioni sempre diverse, il salsicciaio e il pasticciere e tutti i garzoni delle bettole, ciascuno dei quali, per vendere i suoi prodotti, ha una caratteristica inflessione della voce»

Bagno pubblico

La stragrande maggioranza delle case romane di città (domus o insulae che fossero), eccezion fatta per i palazzi delle classi dominanti, erano sprovviste sia di acqua corrente sia della stanza da bagno.[177] Nel primo periodo repubblicano, i Romani si lavano (al mattino e solo gli arti, il resto del corpo una volta ogni nundina, cioè una volta a settimana circa) presso la latrina (in origine, appunto, lavatrina),[a 1] ubicata presso la cucina della casa onde sfruttarne i bracieri per ottenere acqua calda.[a 30][18][178] Il bagno pubblico fu quindi un'oggettiva necessità nelle città romane e, anche per questo motivo, le thermae aperte al pubblico divennero un punto di ritrovo fondamentale nella società romana.[179] L'enorme popolazione raggiunta dalle città dell'Impero, non solo Roma con i suoi 1,2 milioni di abitanti sotto Settimio Severo (r. 193–211 d.C.),[180] ma anche Alessandria d'Egitto e Antiochia di Siria, rispettivamente la seconda e la terza città dell'impero al tempo di Nerone,[a 31] contavamo almeno 500000 abitanti, rendeva poi necessaria la presenza di diversi stabilimenti termali nelle città. Consideriamo infatti che, in Roma, l'enorme struttura delle Terme di Caracalla[75] soddisfaceva l'utenza dei residenti di sole 3 delle 14 regioni (quartieri) in cui la città era divisa dai tempi di Augusto: I, II e XII, cioè tutta l'area compresa tra il Celio, l'Aventino e il Circo Massimo. Gli altri cittadini erano dirottati sugli altri stabilimenti termali ancora attivi in Roma. In linea con quanto descritto, sempre Caracalla realizzò un grande complesso termale a servizio dei Castra Albana presso i quali suo padre Settimio Severo aveva stanziato i veterani della Legio II Parthica.[112] Abbiamo già ricordato che, sin dal I secolo a.C., l'Urbe contava più di 200 stabilimenti[42] e che tale numero salì a più di 800 entro il III secolo.[66] È però opportuno ricordare che, per la maggior parte, la profusione di balnea presente in Roma era, con l'ovvia eccezione dei faraonici impianti di committenza imperiale, di modeste dimensioni e bellezza.[66]

Per i Romani, il bagno era sia una necessità sia un lusso. Si andava alle terme per prendersi cura della propria igiene personale con trattamenti completi per il corpo. Il biglietto d'ingresso ai bagni pubblici, il balneaticum, era generalmente modesto (un quadrante, cioè 1/4 di asse, la moneta minima corrente al tempo di Cicerone) e consentiva l'accesso a gran parte della popolazione urbana. Tuttavia, il costo del biglietto d'ingresso poteva variare notevolmente a seconda dei servizi offerti nello stabilimento.[146] Vecchi e bambini godevano dell'entrata gratuita e, comunque, l'ingresso era gratuito per le terme imperiali.[9] Accadeva poi che qualche ricco cittadino, in particolare qualche magistrato durante l'anno d'ufficio, corrispondesse al conductor l'equivalente del gettito annuo del biglietto d'ingresso, garantendo il bagno gratuito per tutti.[18]

La pulizia del corpo era dunque un valore importante nella società romana e le terme sono quindi un luogo in cui viene mantenuto un modello civico: il buon cives doveva essere pulito.[181]

Aspetti igienico sanitari

Le terme erano raccomandate da medici romani, come Aulo Cornelio Celso (25 a.C.–45 d.C.) e Galeno (129–216 d.C.), che le prescrivevano per curare tubercolosi, rabbia, diarrea e foruncoli. Seguaci della teoria umorale del medico greco Ippocrate (460–377 a.C.),[a 32] essi non capivano che molte malattie erano causate da microbi e che la promiscuità dei corpi nei locali e nelle acque termali erano sia una fonte sia un veicolo di trasmissione importante degli stessi.[182] Premesso questo, l'approccio alla terapia termale non era libero e generalizzato dai medici del tempo: Galeno stesso sconsigliava il ricorso ai bagni per talune complessioni.[a 33][183]