Timeline

Chat

Prospettiva

Sciopero

astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, promossa dai sindacati (ma è concepibile anche uno sciopero proclamato da gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento del sindacato), avente per finalità quella di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.[1][2]

Diversa è la serrata, la quale consiste in una temporanea sospensione dal lavoro disposta dal datore, finalizzata a far pressione sui lavoratori per motivi contrattuali o per indurli a rinunciare a un'agitazione volta ad ottenere migliori condizioni economiche. La Costituzione Italiana, pur non contemplando la serrata, sembra contenere un tacito divieto a tale pratica, e un eventuale intervento del legislatore volto a sanzionarla penalmente sarebbe costituzionalmente lecito, ma solo se contemporaneamente fosse introdotta una regolamentazione giuridica del diritto di sciopero.[1]

Remove ads

Tipologie

Riepilogo

Prospettiva

Esistono diverse modalità di sciopero, non tutte legittime. La linea di discriminazione della legittimità di uno sciopero si rinveniva nel principio giurisprudenziale della proporzionalità tra l'astensione e il danno arrecato al datore di lavoro, per cui se il danno subìto dal datore di lavoro era superiore rispetto al sacrificio sopportato dai lavoratori con lo sciopero, esso era ritenuto illegittimo.[3]

Questo orientamento giurisprudenziale è stato mutato dalla Corte di Cassazione nel 1980 (sentenza Corte di cassazione 30 gennaio 1980 n. 711) che ora ritiene legittime anche le cosiddette forme anomale di sciopero, anche nel caso in cui comportino un sacrificio maggiore per il datore di lavoro. Ciò deriva dal fatto che il legislatore italiano non ha ancora dato attuazione all'art. 40 della Costituzione e di conseguenza non ha previsto le modalità con cui lo sciopero può essere attuato (limiti interni); quindi qualsiasi modalità, che non costituisca reato, è ritenuta legittima[4]. Gli unici limiti al diritto di sciopero riconosciuti dalla giurisprudenza sono limiti esterni[5].

Essi sono costituiti dagli altri diritti parimenti tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla vita e all'integrità fisica ad esempio, ma anche altri come la libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 della Costituzione. Conciliare il diritto di sciopero con questa libertà imprenditoriale è stato più complicato, ma il confine tra legittimità e illegittimità dello sciopero è stato individuato dalla giurisprudenza nel cosiddetto danno alla produttività. Esso è costituito da un danno tale, alle persone o ai macchinari o ai locali aziendali, che non consenta di riprendere l'attività lavorativa una volta che sia cessato lo sciopero. La giurisprudenza ritiene che sia sempre insito nello sciopero e che sia legittimo il danno alla produzione, che è la perdita economica sopportata dal datore di lavoro durante lo sciopero (sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711).

Nel gergo sindacale si sono date molte definizioni di sciopero a seconda delle diverse modalità o ampiezza della platea di lavoratori in rivendicazione o protesta ad esempio: si parla di sciopero generale quando l'astensione dal lavoro riguarda tutti i lavoratori di un paese, settoriale se interessa un solo settore economico o una categoria di lavoratori (metalmeccanici, chimici, ecc.), locale se sono interessati i lavoratori di una certa zona.

Si parla di sciopero bianco quando i lavoratori anziché astenersi dal lavoro applicano alla lettera i regolamenti, causando disagi, clamoroso fu il caso di sciopero bianco applicato dalle guardie di frontiera negli anni ottanta.

Lo sciopero a gatto selvaggio indica lo sciopero in cui, in una catena di montaggio, le varie sezioni scioperano in tempi diversi, in modo da arrestare la produzione per il massimo tempo possibile.

Vi sono poi i cosiddetti "scioperi articolati" di cui fanno parte:

- Lo sciopero a singhiozzo è caratterizzato da interruzioni brevi (10 minuti ogni ora ad esempio). Tale modalità di sciopero, prima ritenuta illegittima, è oggi considerata lecita anche sul piano civile (sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711), ma è consentito al datore di lavoro di rifiutare le prestazioni comunque offerte se ritiene che non siano proficuamente utilizzabili (sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 1991 n. 11477).

- Lo sciopero a scacchiera in cui vi è un'astensione dal lavoro effettuata in tempi diversi, da diversi gruppi di lavoratori, le cui attività siano interdipendenti nell'organizzazione del lavoro.

Queste due forme di sciopero sono volte ad alterare i nessi funzionali che collegano i vari elementi dell'organizzazione, in modo da produrre il massimo danno per la controparte con la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti.

Lo sciopero con corteo interno indica invece uno sciopero in cui i manifestanti, anziché organizzare picchetti agli ingressi del luogo di lavoro, si muovono in formazione all'interno bloccando i vari reparti che attraversano.

Remove ads

Lineamenti giuridici

Riepilogo

Prospettiva

Il diritto di sciopero nell'ordinamento giuridico italiano

L'articolo 40 della Costituzione italiana disciplina il diritto di sciopero, stabilendo che esso «si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».

Con la legge n. 146 del 12 giugno 1990[6] si sono stabilite norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – che possono essere considerati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, «quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione» –, le quali comprendono le regole sulle modalità e i tempi dello sciopero sanzionando eventuali violazioni. In alcuni servizi di interesse pubblico lo sciopero può essere annullato di fatto tramite la precettazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza, dei Trasporti o della Sanità.

Durante i picchetti, la delegazione di scioperanti che rimane agli ingressi e alle uscite dei luoghi di lavoro, non può trattenere quanti manifestano l'intenzione di entrare nel luogo di lavoro, oppure di uscire, altrimenti si verificherebbe il cosiddetto picchettaggio violento o blocco dei cancelli, riconducibili alla violenza privata (articolo 610 c.p.). Impedire l'uscita di una persona dal luogo di lavoro configura un reato di sequestro di persona; diverso, è porre degli ostacoli all'ingresso dei colleghi, che rimangono liberi di muoversi fuori dalla sede di lavoro, in uno spazio aperto. Il danno per l'azienda associato a uno sciopero è quantificabile in prima approssimazione con la perdita di produttività di una giornata di lavoro. La produttività può a sua volta essere misurata come fatturato o margine operativo netto per addetto, riportata su scala giornaliera.

Un tema che ha dato luogo a controversie sul lavoro in tema di sciopero è quello della sostituzione dei lavoratori scioperanti. Le controversie in questione sono promosse ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 300 del 20 maggio 1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori), rubricato «repressione della condotta antisindacale».[7] In caso di sciopero, può accadere che il datore di lavoro reagisca sostituendo i lavoratori in sciopero con quelli che hanno deciso di astenersi dall'esercizio di tale diritto (cosiddetto crumiraggio interno), ovvero che ricorra a personale esterno all'impresa (cosiddetto crumiraggio esterno).[8]

Riguardo al cosiddetto crumiraggio interno la giurisprudenza ha elaborato linee guida per stabilire la legittimità o l'illegittimità di questa pratica. Tale sostituzione è considerata legittima quando sia adottata nel rispetto del principio di equivalenza delle mansioni previsto dall'articolo 2103 c.c..[9] La sostituzione con lavoratori interni astenutisi dallo sciopero, o appartenenti a settori non interessati dall'astensione dal lavoro, è altresì ammessa nel caso in cui il lavoratore sia adibito a mansioni superiori. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12811 del 3 giugno 2009, ha optato per l'illegittimità della sostituzione del lavoratore scioperante se questa comporta l'adibizione a mansioni inferiori di un lavoratore astenutosi dall'esercizio del diritto allo sciopero, ovvero appartenente ad un ramo d'impresa non interessato da tale astensione, violando così il disposto dell'articolo 2103 c.c..[10]

Al datore di lavoro è fatto espresso divieto, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto delegato n. 368/2001, di assumere lavoratori a tempo determinato «per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero».[11] Analoghi divieti sono imposti dal decreto delegato n. 276/2003 con riguardo alla somministrazione di lavoro (articolo 20, comma 5)[12] e al lavoro intermittente (articolo 34, comma 3)[13].

Le pratiche dette in precedenza sono illecite anche quando lo sciopero è stato vietato dalla precettazione del Ministero competente. Il mancato rispetto della precettazione è un reato di interruzione di pubblico servizio, ma non è "giusta causa" di licenziamento.

Il diritto di sciopero negli ordinamenti giuridici europei

Diverse Costituzioni europee non fanno menzione del diritto di sciopero, riconosciuto in altro modo da sentenze o da leggi ordinarie. In Italia, lo sciopero è riconosciuto come diritto personale di esercizio collettivo.

In Europa, lo sciopero non è monopolio sindacale, può quindi essere proclamato dal più piccolo gruppo di lavoratori esistente in azienda, ed esercitato dai singoli non iscritti ad alcun sindacato o anche se iscritti a sindacati diversi da quelli che proclamano lo sciopero. È inteso come atto della libertà di associazione, oltreché come diritto particolare dei lavoratori. Lo sciopero non può essere proclamato da un singolo lavoratore.

È escluso il licenziamento di chi proclama o partecipa a scioperi. Lo sciopero sospende temporaneamente il contratto di lavoro, ha come conseguenza l'assenza di obbligo della prestazione lavorativa, e per il datore di corrispondere la retribuzione.

Non è esplicitamente disciplinata la questione dei danni recati al datore o ai destinatari dello sciopero, rispetto alla regola generale per la quale chiunque cagiona un danno è tenuto a risarcirlo. Soltanto la Gran Bretagna prevede esplicitamente l'istituto dell'immunità per gli scioperanti, che esclude la possibilità di azioni di responsabilità individuali.

Apposite norme limitano il diritto di sciopero:

- quando questo reca disagi a tutti i cittadini, oltreché i soggetti destinatari dello sciopero (datori, Governo, ecc.);

- quando l'interruzione di determinate attività mette a rischio la continuità produttiva delle aziende: a seconda degli ordinamenti, i lavoratori da comandare a tali attività sono decisi di concerto fra sindacati e datori, dal datore o dall'autorità;

- in base alle finalità dello sciopero: in alcuni ordinamenti è illegittimo lo sciopero di solidarietà o politico, al di là delle conseguenze presso soggetti terzi alle controversie industriali, cui dovrebbero essere garantiti servizi essenziali (come sanità e polizia) o diritti costituzionali alla mobilità e libera circolazione.

Le sanzioni per la partecipazione a uno sciopero illegittimo possono essere pecuniarie (trattenute in busta paga), la sospensione o il licenziamento, azioni di responsabilità individuali per i danni recati al datore di lavoro.

Il principio di proporzionalità non è dovunque il criterio guida sia rispetto alla limitazione del diritto di sciopero per la tutela di altri diritti garantiti dalla Costituzione, ovvero per l'erogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie.

Il diritto di sciopero nel resto del mondo

La legislazione negli USA prevede invece la sostituzione e il licenziamento degli scioperanti che siano stati precettati.

Sotto il Governo di Reagan lo sciopero dei controllori del traffico aereo contro la deregolamentazione del trasporto aereo cessò a seguito del licenziamento in massa e sostituzione di tutto il personale che disattese l'equivalente americano della precettazione governativa. Tuttavia esiste uno sciopero generale organizzato dal movimento del Tea Party conservatore che si contrappone alla politica di Obama. Anche durante la guerra fredda vi ci furono molti scioperi organizzati da gruppi di destra contro la possibile minaccia sovietica in contrasto con scioperi da sindacati di sinistra negli Usa e più di stampo filocomunista.

Remove ads

Lineamenti storici

Riepilogo

Prospettiva

Lo sciopero nell'Italia risorgimentale: dal codice penale sardo al Codice Zanardelli

Nell'ordinamento giuridico italiano, fino al 1889, lo sciopero era considerato come un reato. Difatti, dopo l'Unità d'Italia, venne esteso a tutto il territorio nazionale il codice penale sardo del 1859, il quale, all'articolo 386[14], puniva «tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa».[15] La repressione penale del diritto di sciopero era conseguente all'avversione per i principi dell'individualismo portati dalla rivoluzione francese e dal liberalismo, nonché dal timore che le coalizioni tutorie d'interessi economici potessero resuscitare le vecchie corporazioni.[16]

Nel 1889, con l'entrata in vigore del nuovo codice penale (cosiddetto Codice Zanardelli), fu abrogato il reato di sciopero, ma esso doveva svolgersi, ai sensi degli articoli 165 e 166[17], senza «violenza o minaccia». Ciononostante, la giurisprudenza dell'epoca sovente interpretò estensivamente tale espressione, conferendole una funzione repressiva. Inoltre, sul piano civilistico del rapporto sinallagmatico[18] fra prestazione e controprestazione, lo sciopero consisteva in un inadempimento contrattuale da parte del lavoratore e permetteva al datore di reagire coi suoi poteri disciplinari.[19]

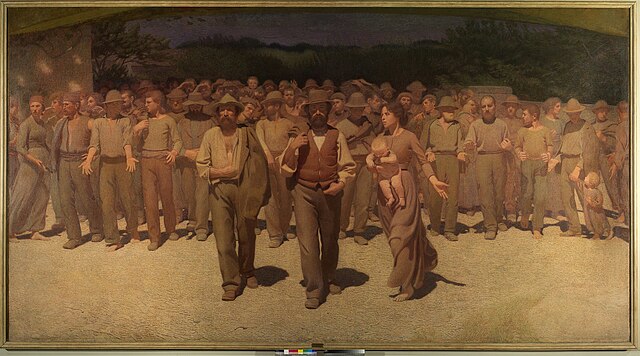

L'età giolittiana: lo sciopero generale del 1904

Nelle giornate dal 15 al 20 settembre del 1904 fu proclamato dalla Camera del Lavoro di Milano il primo sciopero generale della storia d'Italia, promosso dai sindacalisti rivoluzionari di Arturo Labriola, scaturito dal clima di acuta tensione a seguito degli eccidi avvenuti a Castelluzzo, in Sicilia, e a Buggerru, in Sardegna, per via degli scontri con le forze dell'ordine. Le giornate di sciopero furono definite dal direttore del Corriere della Sera, Luigi Albertini, come «cinque giorni di follia».[20]

L'allora Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia, Giovanni Giolitti, per fronteggiare l'emergenza dell'astensionismo dal lavoro, non inviò l'esercito, ma lasciò che lo sciopero si sfogasse e si esaurisse naturalmente, preoccupandosi solo di garantire l'ordine pubblico.

Lo sciopero generale destò preoccupazioni nella classe borghese, la quale chiese al Capo del Governo di reagire con forza alle agitazioni proletarie. Giolitti resistette a tali pressioni e per superare l'impasse sciolse la Camera, indicendo nuove elezioni all'insegna dello slogan «né rivoluzione, né reazione». I risultati elettorali sancirono la diminuzione dei suffragi dei socialisti, i quali videro diminuire anche i loro seggi in Parlamento da 33 a 29 e, inoltre, emerse con chiarezza la vittoria dei socialisti riformisti di Filippo Turati.[21][22]

Il sommovimento proletario sanciva il divorzio fra socialismo e giolittismo, col conseguente avvicinamento delle politiche giolittiane alle masse cattoliche di indirizzo conservatore.[23]

Con lo sciopero generale l'Italia sperimentava per la prima volta il sistema di lotta sociale propugnato in Francia da Georges Eugène Sorel[24][25], da lui definito come «il mito nel quale si racchiude tutto intero il socialismo».[26]

Lo sciopero nell'Italia fascista: dalle leggi fascistissime al Codice Rocco

Con l'avvento del corporativismo fascista si ritornò alla repressione penale dello sciopero[27], attraverso la creazione di alcune figure di reato previste dalla L. n. 563/1926 (e dal relativo regolamento di esecuzione, il R.d. n. 1130/1926)[28] le quali saranno poi trasfuse nel codice penale del 1930 (Codice Rocco)[29].

Difatti, il Codice Rocco, agli articoli da 502 a 508, prevede come «delitti contro l'economia pubblica» molte forme di lotta sindacale, dallo sciopero alla serrata, fino al boicottaggio, al sabotaggio e all'occupazione d'azienda. Agli articoli 330 e 333 – ora abrogati dalla L. n. 146 del 12 giugno 1990 – invece considerava «delitti contro la Pubblica Amministrazione» l'interruzione di un pubblico servizio o l'abbandono individuale di un pubblico servizio; è rimasto in vigore tuttavia il reato di interruzione di un pubblico ufficio (art. 340 c.p.).

La ratio legis[30] delle nuove fattispecie penali differiva, però, da quella del codice penale sardo d'ispirazione liberale, giacché il Codice Rocco si proponeva di garantire il rispetto del contratto collettivo esclusivamente attraverso la Magistratura del lavoro. Veniva pertanto vietato penalmente ai sindacati e ai lavoratori lo strumento principe di pressione sindacale in fase di negoziazione dei contratti collettivi. I datori di lavoro, ai quali formalmente era vietato l’uso della serrata, aggiravano tuttavia il divieto attraverso la pratica, tollerata dalla Magistratura del Lavoro, della cosiddetta serrata elastica cioè il licenziamento dei lavoratori e la loro riassunzione a salari inferiori.[31]

L'art.502 del codice penale, che vietava lo sciopero e la serrata per fini contrattuali, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza 4 maggio 1960, n. 29). Con successive sentenze la Corte costituzionale ha poi dichiarato la parziale illegittimità degli artt. 503 (serrata e sciopero per fini non contrattuali) e 504 (coazione alla pubblica autorità mediante serata o sciopero), stabilendo che, in base a tali norme, sono punibili i soli scioperi che siano diretti "a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la volontà popolare" (sentenze del 27 dicembre 1974, n. 290, e del 2 giugno 1983, n. 165)[32]. La Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, all'articolo 40, fa assurgere lo sciopero a diritto, e si deve all'incessante lavorio della Corte costituzionale la modifica dei dettati contrari al diritto costituzionale dell'astensione dal lavoro.[33]

Lo sciopero nell'Italia repubblicana: dalla repressione al riconoscimento del diritto di sciopero

All'indomani del 25 aprile 1945, si procedette alla ricerca di una nuova forma di Stato e di governo, indicendo una consultazione referendaria contestualmente all'elezione dell'Assemblea Costituente che avrebbe dovuto stabilire i nuovi principi fondamentali e i nuovi rapporti fra il cittadino e l'autorità statale.

Il risultato della consultazione elettorale e referendaria premiò la forma repubblicana e i partiti che l'avevano sostenuta.

Formata l'Assemblea Costituente, essa iniziò i suoi lavori con l'elezione di una Commissione (la cosiddetta Commissione dei 75), la quale si articolava in Sottocommissioni.

La Sottocommissione che si occupò della materia oggetto della trattazione fu la prima, presieduta dall'on. Umberto Tupini.[34]

Nella seduta del 15 ottobre 1946 la prima Sottocommissione approvava il seguente testo: «Il diritto di organizzazione sindacale è garantito. È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero. La legge ne regola la modalità di esercizio unicamente per quanto attiene: alla procedura di proclamazione; all'esperimento preventivo di tentativi di conciliazione; al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva. Il diritto al riposo è garantito».[35]

La formulazione dell'articolo rappresentava «il tentativo di accordare le esigenze di chi sosteneva che si proclamasse il diritto di sciopero in senso assoluto, senza alcuna limitazione, né sostanziale né procedurale, e di chi sosteneva che non se ne parlasse affatto nella Costituzione». In Assemblea Costituente, dopo aver riconosciuto che lo sciopero è un diritto, si pensò di poterne disciplinare la procedura di proclamazione per «eliminare la possibilità che lo sciopero fosse proclamato per il capriccio di poche persone» e per mettere in grado i lavoratori di valutare se ricorrere o meno a tale strumento fosse conveniente. Inoltre, attraverso una regolamentazione, l'Assemblea Costituente progettava di prevedere gli esperimenti preventivi di conciliazione, di assicurare i servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva, al fine di evitare difficoltà nello stilare una elencazione dei prestatori di opera ai quali fosse o meno consentito di scioperare.[36]

Nella seduta del 12 maggio 1947 fu approvato il testo definitivo dell'articolo 36 del progetto di Costituzione della Repubblica italiana, che successivamente sarebbe diventato l'attuale articolo 40 e che statuiva: «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».[37]

Il riconoscimento all'articolo 40 della Carta costituzionale del diritto di sciopero costituisce una garanzia di effettività della libertà sindacale prevista dall'articolo 39, giacché esso permette al sindacato di esistere ed operare in un sistema economico basato sul mercato e sulla libertà d'iniziativa economica privata (normata dall'articolo 41).[38]

L'articolo 40 della Costituzione non rappresenta semplicemente il recupero della libertà già vigente al tempo del Codice Zanardelli, né rappresenta una mera contrapposizione alla repressione penale delle leggi fascistissime e del Codice Rocco, ma costituisce la presa di coscienza da parte dello Stato dell'ineguale rapporto di forza esistente fra le parti del conflitto industriale e la eleva a diritto.[38]

Lo sciopero nel nuovo assetto costituzionale, pur consistendo in un'astensione dei lavoratori dall'adempimento della prestazione contrattuale, deroga ai principi del diritto comune e manda esente da responsabilità il lavoratore che si presti ad esercitare questo diritto.[39]

La norma costituzionale rappresenta il contrasto fra lo Stato sociale moderno (cosiddetto Welfare State o Sozialstaat) e lo Stato liberale. Quest'ultimo, che si fondava sul principio della sola eguaglianza formale del cittadino davanti alla legge, deve lasciare spazio a uno Stato nel quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della Costituzione, è suo compito «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Su tale circostanza si fonda la funzione del diritto del lavoro, indirizzato alla formazione di strumenti giuridici volti alla rimozione della disuguaglianza sociale fra la posizione del prestatore e quella del datore di lavoro. Il diritto di sciopero è uno degli strumenti creati dal diritto del lavoro: esso – dirà Piero Calamandrei – è «un mezzo per la promozione dell'effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico-sociali».[38][40]

Il primo sciopero virtuale

Il 27 settembre 2007 si è svolto il primo sciopero virtuale al mondo, organizzato da una task force internazionale coordinata da UNI Global Union e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria IBM di Vimercate. Lo sciopero ha avuto un enorme ed inaspettato effetto mediatico in tutto il mondo ed ha visto la partecipazione di circa 2000 persone da 30 diversi paesi che hanno presidiato le isole IBM su Second Life per 12 ore. Dopo 20 giorni dallo sciopero virtuale IBM l'Amministratore Delegato di IBM Italia si è dimesso e il Coordinamento Nazionale RSU IBM Italia ha sottoscritto un importante accordo sindacale che restituiva ai 5000 lavoratori italiani il premio di risultato che era stato unilateralmente cancellato da parte della direzione aziendale.[41] I risultati di questa innovativa forma di protesta hanno dato avvio al progetto denominato Sindacato 2.0, un movimento internazionale e trasversale che propone un rinnovamento democratico dal basso del sindacato attraverso un utilizzo partecipato delle nuove tecnologie di comunicazione Web 2.0/3D per fini sindacali.

Remove ads

Divieti legali

Riepilogo

Prospettiva

Canada

Il 30 gennaio 2015, la Corte Suprema del Canada ha stabilito che esiste un diritto costituzionale allo sciopero[42]. In questa decisione a maggioranza di 5 a 2, la giudice Rosalie Abella ha stabilito che "insieme al loro diritto di associarsi, di parlare attraverso un rappresentante negoziale di loro scelta e di contrattare collettivamente con il loro datore di lavoro attraverso tale rappresentante, il diritto dei dipendenti allo sciopero è fondamentale per proteggere il processo significativo della contrattazione collettiva…" [paragrafo 24]. Questa decisione ha adottato il dissenso del Presidente della Corte Suprema Brian Dickson in una sentenza della Corte Suprema del 1987 su un caso di riferimento portato dalla provincia di Alberta (Reference Re Public Service Employee Relations Act (Alta)). L'esatta portata di questo diritto allo sciopero rimane poco chiara[43].

Prima di questa decisione della Corte Suprema, i governi federali e provinciali avevano la facoltà di introdurre una "legislazione sul ritorno al lavoro", una legge speciale che impedisce lo svolgimento o il proseguimento di uno sciopero (o di una serrata). I governi canadesi avrebbero anche potuto imporre alle parti in conflitto un arbitrato vincolante o un nuovo contratto. La legislazione sul ritorno al lavoro fu utilizzata per la prima volta nel 1950 durante uno sciopero ferroviario e, fino al 2012, era stata utilizzata 33 volte dal governo federale per quei settori dell'economia regolamentati a livello federale (movimentazione dei cereali, trasporto ferroviario e aereo e servizio postale) e, in un numero maggiore di casi, a livello provinciale. Inoltre, alcuni settori dell'economia possono essere dichiarati "servizi essenziali", nel qual caso tutti gli scioperi sono illegali[44].

Tra gli esempi si annoverano l'approvazione da parte del governo canadese di una legge sul ritorno al lavoro durante la serrata di Canada Post del 2011 e lo sciopero della CP Rail del 2012, ponendo così fine agli scioperi. Nel 2016, l'uso da parte del governo di una legge sul ritorno al lavoro durante la serrata di Canada Post del 2011 è stato dichiarato incostituzionale, con il giudice che ha specificamente fatto riferimento alla sentenza della Corte Suprema del Canada del 2015 nel caso Saskatchewan Federation of Labour contro Saskatchewan[45].

Repubblica Popolare Cinese ed ex Unione Sovietica

In alcuni stati marxisti-leninisti, come la Repubblica Popolare Cinese, lo sciopero era illegale e considerato controrivoluzionario, e gli scioperi dei lavoratori sono considerati tabù nella maggior parte delle culture dell'Asia orientale. Nel 1976, la Cina firmò la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che garantiva il diritto ai sindacati e allo sciopero, ma i funzionari cinesi dichiararono di non avere alcun interesse a consentire queste libertà[46].

In Unione Sovietica, gli scioperi si verificarono per tutta la durata dell'URSS, in particolare negli anni '30[47]. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, diminuirono sia in numero che in portata[48].

Francia

In Francia, la prima legge volta a limitare la capacità dei lavoratori di intraprendere azioni collettive fu la legge Le Chapelier, approvata dall'Assemblea nazionale il 14 giugno 1791 e che introdusse il "crimine di coalizione". Nel suo discorso a sostegno della legge, l'autore titolare Isaac René Guy le Chapelier spiegò che "deve essere senza dubbio consentito a tutti i cittadini di riunirsi", ma sostenne che "non deve essere consentito ai cittadini di certe professioni di riunirsi per i loro cosiddetti interessi comuni"[49].

Gli scioperi furono espressamente vietati con l'approvazione del Codice penale francese del 1810 di Napoleone. L'articolo 415 del Codice dichiarava che i partecipanti a un tentativo di sciopero sarebbero stati soggetti a una pena detentiva da uno a tre mesi e che gli organizzatori del tentativo di sciopero sarebbero stati soggetti a una pena detentiva da due a cinque anni[50].

Il diritto di sciopero nell'attuale Quinta Repubblica francese è riconosciuto e garantito dal Preambolo della Costituzione francese del 27 ottobre 1946[51], da quando la decisione del Consiglio costituzionale del 1971 sulla libertà di associazione ha riconosciuto a tale documento valore costituzionale[52].

Un "servizio minimo" durante gli scioperi nei trasporti pubblici era una promessa di Nicolas Sarkozy durante la sua campagna per le elezioni presidenziali francesi[53]. Il 2 agosto 2007 è stata adottata una legge "sul dialogo sociale e la continuità del servizio pubblico nei trasporti terrestri regolari di passeggeri", entrata in vigore il 1º gennaio 2008[54][55].

Regno Unito

In seguito agli scioperi della polizia del 1919 venne promulgata una legge che proibiva alla polizia britannica sia di intraprendere azioni sindacali, sia di discutere la possibilità con i colleghi[56].

Nel gennaio 1951, durante il ministero laburista di Attlee, il procuratore generale Hartley Shawcross lasciò il suo nome a un principio parlamentare in difesa della sua condotta riguardo a uno sciopero illegale: che il procuratore generale "non deve essere messo, e non è messo, sotto pressione dai suoi colleghi nella questione" se istituire o meno un procedimento penale[57][58].

L'Industrial Relations Act del 1971 è stato abrogato dal Trade Union and Labour Relations Act del 1974[59], alcune sezioni del quale sono state abrogate dall'Employment Act del 1982[60].

Il Codice di condotta sulle schede elettorali e sugli avvisi di scioperi e le sezioni 22 e 25 dell'Employment Relations Act 2004[61], che riguardano gli avvisi di scioperi, sono entrati in vigore il 1º ottobre 2005.

La Federazione di Polizia, creata all'epoca per gestire i reclami in materia di occupazione e per fornire rappresentanza agli ufficiali di polizia, tentò di fare pressione sul ministero Blair e all'epoca minacciò ripetutamente lo sciopero[56].

Nel corso degli anni, gli agenti penitenziari hanno acquisito e perso il diritto di sciopero; negli anni 2010, nonostante fosse illegale, hanno scioperato il 15 novembre 2016[62], e di nuovo il 14 settembre 2018[63].

Germania

In Germania, la Legge fondamentale vieta ai dipendenti pubblici di scioperare e la Corte costituzionale federale ha confermato che agli insegnanti non era consentito scioperare[64]. A dicembre 2023, la questione se la decisione abbia violato i diritti umani degli insegnanti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) era pendente presso la Corte europea dei diritti dell'uomo[64].

Stati Uniti

Il Railway Labor Act[65] vieta gli scioperi da parte dei dipendenti delle compagnie aeree e delle ferrovie statunitensi, salvo in circostanze strettamente definite. Il National Labor Relations Act generalmente consente gli scioperi, ma prevede un meccanismo per impedire lo sciopero ai lavoratori nei settori in cui uno sciopero creerebbe un'emergenza nazionale[66]. A partire dal 2021, il governo federale ha invocato queste disposizioni statutarie per ottenere un'ingiunzione che imponesse all'International Longshore and Warehouse Union di tornare al lavoro nel 2002, dopo essere stata bloccata dall'associazione dei datori di lavoro, la Pacific Maritime Association.

Alcune giurisdizioni proibiscono tutti gli scioperi da parte dei dipendenti pubblici, in base a leggi come la "Legge Taylor" di New York[67]. Altre giurisdizioni impongono divieti di sciopero solo a determinate categorie di lavoratori, in particolare quelli considerati critici per la società: polizia, insegnanti e vigili del fuoco sono tra i gruppi comunemente esclusi dallo sciopero in queste giurisdizioni. Alcuni stati, come New Jersey, Michigan, Iowa o Florida, non consentono agli insegnanti delle scuole pubbliche di scioperare. I lavoratori hanno talvolta aggirato queste restrizioni dichiarando falsamente l'impossibilità di lavorare a causa di malattia: questo è talvolta chiamato "sickout" o "blue flu"[68]; quest'ultimo prende il nome dalle uniformi indossate dagli agenti di polizia, a cui è tradizionalmente vietato scioperare. Il termine "red flu" è stato talvolta utilizzato per descrivere questa azione quando intrapresa dai vigili del fuoco[69].

Secondo la legge federale, i dipendenti federali che partecipano ad uno sciopero o che rivendicano il diritto di sciopero contro il governo degli Stati Uniti non possono mantenere il loro impiego[70].

Spesso, esistono normative specifiche in materia di scioperi per i dipendenti delle carceri. Il Codice dei Regolamenti Federali dichiara che "incoraggiare altri a rifiutarsi di lavorare o a partecipare a uno sciopero" da parte dei detenuti è una "Legge proibita di livello di gravità elevato" e autorizza l'isolamento per periodi fino a un anno per ciascuna violazione[71]. Il Codice dei Regolamenti della California stabilisce che "la partecipazione a uno sciopero o a una interruzione del lavoro", "il rifiuto di svolgere il lavoro o di partecipare a un programma come ordinato o assegnato" e "il ricorrente mancato rispetto delle aspettative lavorative o del programma entro le capacità del detenuto quando metodi disciplinari meno efficaci non sono riusciti a correggere la cattiva condotta" da parte dei detenuti costituisce "grave cattiva condotta" ai sensi del §3315(a)(3)(L), che porta all'affiliazione a una gang ai sensi del CCR §3000[72].

I dipendenti delle poste coinvolti negli scioperi selvaggi del 1978 a Jersey City, Kearny, New Jersey, San Francisco e Washington furono licenziati sotto la presidenza di Jimmy Carter[73][74], e il presidente Ronald Reagan licenziò i controllori del traffico aereo e il sindacato PATCO dopo lo sciopero dei controllori del traffico aereo del 1981[75].

Lo sciopero degli insegnanti della Virginia Occidentale del 2018 ha ispirato gli insegnanti di altri stati, tra cui Oklahoma, Colorado e Arizona, ad adottare misure simili[76].

Argentina

Il diritto di sciopero dei lavoratori è garantito dalla Costituzione dell'argentina fin dalla sua riforma del 1949, durante il governo di Juan Domingo Perón[77]. La Costituzione garantisce anche altri diritti, come il salario minimo, l'orario di lavoro limitato, le ferie gratuite, un salario equo, la parità di retribuzione per pari lavoro, la protezione contro i licenziamenti arbitrari e il diritto di sindacalizzazione.

Solo i lavoratori che forniscono "servizi essenziali" hanno alcune limitazioni al diritto di sciopero, come i poliziotti e coloro che lavorano per la fornitura di acqua ed energia elettrica, in base alla Legge 14.786. In caso di sciopero, devono comunque garantire la fornitura minima di tali servizi[78].

Il governo di Javier Milei ha emanato nel maggio 2025 un decreto che impone ad alcuni settori di mantenere un livello minimo di servizio del 75% durante gli scioperi[79].

Remove ads

Il diritto di sciopero nella letteratura

Il romanzo Germinale dello scrittore francese Émile Zola racconta essenzialmente lo sviluppo del movimento sindacale in una miniera di carbone e l'organizzazione di un primo sciopero. Il romanzo Metello di Vasco Pratolini racconta uno sciopero di lavoratori edili.

Curiosità storiche

Riepilogo

Prospettiva

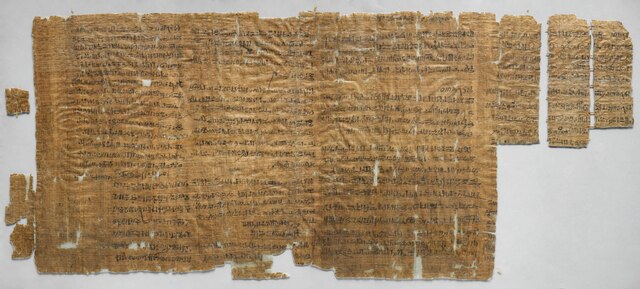

Il primo sciopero di cui abbiamo testimonianza è quello che si svolse nell'antico Egitto durante il regno del faraone Ramses III, sovrano della XX dinastia, regnante nel XII secolo avanti Cristo. A Deir el-Medinet il malcontento fra gli operai, impegnati nella costruzione di tombe, era scoppiato per il ritardo della paga effettuata allora in derrate alimentari, cioè in grano, pesci, legumi e per la mancata consegna di unguenti necessari a proteggersi dal sole e dal clima secco del deserto. Il faraone dovette poi acconsentire alle legittime richieste. L'evento è documentato nel Papiro dello sciopero conservato a Torino presso il Museo Egizio.

Nel IX libro della sua Storia annalistica (Ab Urbe condita libri) lo storico romano Tito Livio ci narra dello sciopero dei tibicines (flautisti), che si ritirarono a Tivoli rifiutandosi di suonare durante le cerimonie religiose. Livio scrive: "I flautisti, dato che i censori vietarono loro di mangiare nel tempio di Giove, il che era stato trasmesso per consuetudine dall'antichità, poiché mal sopportavano questa imposizione, tutti in una volta si trasferirono a Tivoli. Perciò a Roma non c'era nessuno che suonasse in occasione dei sacrifici".

Il commediografo greco Aristofane (V - IV secolo a. C.) scrisse la commedia Lisistrata in cui tratta di una sorta di "sciopero del sesso" indetto dalle donne greche durante la guerra del Peloponneso. Esse si rifiutarono di avere rapporti sessuali con i loro mariti fino a che questi non avessero smesso di combattere.

Remove ads

Riferimenti normativi

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2019 - Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia.

- Legge 12 giugno 1990, n. 146 - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads