トップQs

タイムライン

チャット

視点

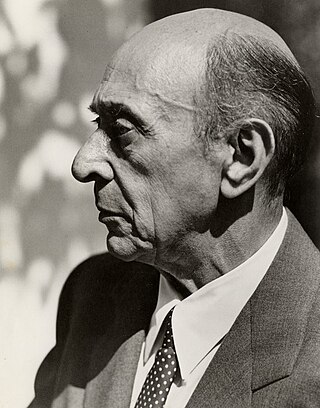

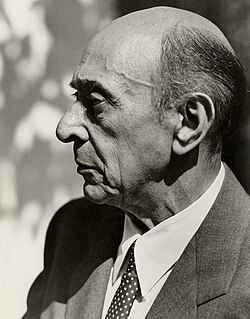

アルノルト・シェーンベルク

オーストリアの作曲家、指揮者 ウィキペディアから

Remove ads

アルノルト・フランツ・ヴァルター・シェーンベルク(Arnold Franz Walter Schönberg, 1874年9月13日 - 1951年7月13日)は、オーストリアの作曲家、指揮者、教育者。調性音楽を脱し無調に入り、「十二音技法」を創始したことで知られる[1]。アメリカに帰化してから1934年以降は、「アメリカの習慣を尊重して」[2]"ö"(o-ウムラウト)を"oe"と表記したSchoenbergという綴り[注釈 1]を自ら用いた。アメリカでは「アーノルド・ショーンバーグ[3]」と呼ばれた。

Remove ads

生涯

要約

視点

出生と宗教の遍歴

父シャームエル・シェーンベルク(Sámuel Schönberg 1838年 - 1889年 )は代々ハンガリーのノーグラード県セーチェーニに住むユダヤ人で、靴屋を営んでいた。母パウリーネ・ナーホト(Pauline Náchod 1848年 - 1921年)もボヘミア(現・チェコ)プラハ出身のユダヤ人であった[4]。

ウィーンにて3人兄弟の長男として生誕[4]。初めはウィーン人らしくカトリックのキリスト教徒として育てられる。8歳よりヴァイオリンを習い始める[5][6]。その後チェロを独学で学ぶ。この頃、高校を中退する[7]。15歳の時、父が亡くなり、経済的に立ち行かなくなった彼は、地元の私立銀行に勤め始め、夜間に音楽の勉強を続けていた。1895年に勤めていた銀行を辞めると、音楽家として生きていくことを決意する[8]。当初はアマチュア合唱団の指揮などをして生計を立てた[8]。

後期ロマン派時代

1895年、アマチュア・オーケストラ「ポリュヒュムニア」に所属し、そこで指揮を務めていたアレクサンダー・フォン・ツェムリンスキーと出会う[9]。若い頃の彼はヨハネス・ブラームスに傾倒していたが、その後、アレクサンダー・フォン・ツェムリンスキーに師事する[9][7]。また師の影響でリヒャルト・ワーグナーの音楽にも目覚め[10]、ツェムリンスキーとともにグスタフ・マーラーの家に出入りして音楽論をたたかわせたり、彼の交響曲について好意的な論文を記述したこともある。ブラームスとワーグナーという異なる傾向を結びつけるような音楽を書いた点はツェムリンスキーと共通している[10]。

1898年3月、ツェムリンスキーの指導の下で制作された『弦楽四重奏曲 ニ長調』 (1897)がウィーン音楽家協会の非公開の演奏会で、12月10日には公開の演奏会でも上演されいずれも高い評価を勝ち得る[11]。また自身による作品番号が初めて与えられた最初の3作品、『2つの歌』(作品1)『4つの歌曲』(作品2)『6つの歌曲』(作品3)ではブラームスやヴォルフの影響を強く感じさせる作風を披露したが、初演は失敗に終わる[12][13]。この初演では伴奏を師であるツェムリンスキーが務めた[13]。この時の初演はスキャンダルな内容として取り沙汰された[13]。

1900年よりシェーンベルクは巨大な編成と長大な演奏時間をもち、カンタータ、オペラ、連作歌曲集などの要素が融合した大作『グレの歌』(作品番号なし)の制作に着手する[14]。作品の大まかな構想は翌1901年までに急ピッチで書かれたものの、途中、経済的な困窮などから他のオペレッタのオーケストレーションなどの仕事のため制作の中断を余儀なくされ、作品の完成は1911年までかかることとなる[14]。またこの時期、経済的な理由からベルリンに出向いて多くの流行歌やキャバレー・ソングなどの編曲も手掛けている[15]。その他、ロッシーニやシューベルトの劇作品などの連弾編曲などもこの時期に手掛けている[16]。

1901年、師であるツェムリンスキーの娘マティルデと結婚する[17]。

1902年よりウィーン歌劇場管弦楽団のヴァイオリニストであったアルノルト・ロゼの紹介を受けグスタフ・マーラーと知り合う[18]。シェーンベルクはマーラーの交響曲第3番の公開リハーサルで感銘を受け、親睦を深めていく[19]。

1904年、シェーンベルクはツェムリンスキーと共に同時代の音楽を庇護することを目的とした「創造的音楽家協会」を設立した[20]。なおこの組織は財政上の理由で1年程度で解散してしまう[20]。創造的音楽家協会ではマーラーの指揮によるリヒャルト・シュトラウスの家庭交響曲のウィーン初演や、マーラーの歌曲「少年の不思議な角笛」、「亡き子をしのぶ歌」、ツェムリンスキーの交響詩「人魚姫」とシェーンベルクの交響詩「ペレアスとメリザンド」の初演などが行われた[21]。

この頃、シュヴァルツヴァルト女学校で和声と対位法の授業を受け持つこととなる[22]。また彼の教職活動を通じてアントン・ウェーベルンとアルバン・ベルクといったその後の新ウィーン楽派の中核となる人物たちが集まっていった[22]。

その後、後期ロマン主義の作品を多く書いていたが、その著しい半音階表現からやがて調性の枠を超えた新しい方法論を模索するようになる[23]。また『8つの歌曲』(作品6)の最後の2曲ではシェーンベルク自身が「浮遊する調性」と名付けた主和音が一度も登場しない和声表現などを実践した[24]。『室内交響曲第1番 ホ長調』(作品9)は後期ロマン派の大規模な管弦楽編成からあえて室内オーケストラを選び、4度を基本とした和声を主軸とした高度なポリフォニーによる作品となっている[25]。シェーンベルクは自らの調性で作曲した作品の頂点の一つとしてこの室内交響曲第1番を挙げている[26]。

無調への試み

1908年、『弦楽四重奏曲第2番 嬰ヘ短調』(作品10、1907~08年)のソプラノ独唱付きの終楽章と歌曲集『架空庭園の書』(作品15、1908~09年)で初めて無調に到達したとされることも多い[27][28]。

特に弦楽四重奏曲第2番は弦楽四重奏とソプラノという珍しい編成をしており、シュテファン・ゲオルゲの詩による象徴的なテキストが歌われる。この作品の制作の中でシェーンベルクの妻マティルデと画家のリヒャルト・ゲルストルが彼の下を離れて逃避行する事件が起こる[29]。最終的にウェーベルンの説得もありマティルデはシェーベルクの下に戻ってきたものの、この事件がきっかけとなってゲルストルは首を吊って死んでしまう[30]。またシェーンベルク自身も非常に苦悩し「遺書の草稿」と題した遺書を残して自殺をしようとも考えていた[31]。

シェーンベルクは画家としても活動をしており、先述したゲルストルの他にヴァシリー・カンディンスキーやフランツ・マルク、アウグスト・マッケらの表現主義と「青騎士」の画家たちとの交流もあった[32]。

1909年頃には『3つのピアノ曲』(作品11)や『5つの管弦楽曲』(作品16)、モノドラマ『期待』(作品17)、『6つのピアノ小品』(作品19、1911年)などの作品が一気呵成に制作された[32]。

1911年には大著『和声学』が上梓される。この年、兼ねてより親交のあったマーラが没した。特に『6つのピアノ小品』の終曲はマーラー追悼のための音楽として書かれている[33]。また生前のマーラーの推薦もありウィーン音楽アカデミーの教職を得ていた[34]。一方でこの時期、ウィーンでは反ユダヤ主義の運動が激化していたこともあり、マーラーの死から3ヶ月後にウィーンを離れミュンヘンへと移住する[34]。9月にはベルリンへと居を移し、シュテルン音楽院での教職を得る[35]。

1912年には女優アルベルティーネ・ツェーメの委嘱によりメロドラマ『月に憑かれたピエロ』(作品21)が制作された[36]。この作品はベルギーの詩人アルベール・ジローによる同名の詩に基づいており、変則的な楽器編成とシュプレッヒゲザングと呼ばれる独特な歌唱法が特徴的[37]。この作品の初演は10月16日に行われ、その狂気的でグロテスクな内容にも関わらず成功を収め、ドイツでの評判を確立した[38]。1913年には1900年より書き続けられてきた大作「グレの歌」が初演され大成功を収めた[39]。

十二音音楽の確立

→詳細は「十二音技法」を参照

1910年代後半、シェーンベルクは大作のオラトリオ『ヤコブの梯子』(作品番号なし)に挑むが、第一次世界大戦で召集されたためにその他の多くの作品と共に未完のままに終わった。同じ頃、弟子のベルクはオペラ『ヴォツェック』を完成する。シェーンベルクらと始めた無調主義によるオペラである。無調主義が次第に市民権を持ちはじめると共に、無調という方法に、調性に代わる方法論の確立の必要性を考えるようになっていった。それが「十二音音楽」であった。

12の音を1つずつ使って並べた音列を、半音ずつ変えていって12個の基本音列を得る。次にその反行形(音程関係を上下逆にしたもの)を作り同様に12個の音列を得る。更にそれぞれを逆から読んだ逆行を作り、基本音列の逆行形から12個の音列を、そして反行形の逆行形から12個の音列を得ることで計48個の音列を作り、それを基にメロディーや伴奏を作るのが十二音音楽である。一つの音楽に使われる基本となる音列は一つであり、別の音列が混ざることは原則としてない。したがって、この12音音楽は基本となる音列が、調性に代わるものであり、またテーマとなる。そして音列で作っている限り、音楽としての統一性を自然と得られる仕組みとなっている。

この手法でシェーンベルクが最初に書いたのが、全曲が十二音技法で書かれた『ピアノ組曲』(作品25、1921~23年)の「前奏曲」(1921年7月完成)である[40]。作品番号では『5つのピアノ曲』(作品23、1920~23年)が先立っているが、十二音技法による第5曲「ワルツ」は1923年2月の完成とされている。ヴェーベルンも1924年、『子どものための小品』の中で十二音音列を使った作品を書き、ベルクもすぐにその技法を部分的にとり入れた。

ただし12音の音列による作曲法はシェーンベルクの独創とは言えない。というのも、ウィーンの同僚であったヨーゼフ・マティアス・ハウアーが、シェーンベルクより2年ほど前に「トローペ」と言われる12音の音列による作曲法を考案しており、1919年にハウアーが作曲したピアノ曲『ノモス』は最初の十二音音楽と見なされている[41]。この年、シェーンベルクはこの作品を自身の演奏会で紹介しているが、ハウアーが十二音音楽の創始者であることに固執したこともあり、シェーンベルクとその理解者でベルクの弟子でもある哲学者・音楽学者のテオドール・アドルノの2人から酷評されてしまう。

弟子のヴェーベルンが、音楽をパラメータごとに分解してトータル・セリエリズムへの道を開き、形式上の繰り返しを否定し変容を強調したのに対し、シェーンベルクは無調ながらも、ソナタや舞曲など従来の形式を踏襲している。また、初期の無調音楽は部分的には機能和声で説明できるものが多く、マーラーやツェムリンスキーなど高度に複雑化した和声により、調性が曖昧になっていた後期ロマン派音楽の伝統と歴史の延長線上に位置する。

厳格でアカデミックな(ただしかなり偏った解釈でもあった)教育方針は古典作品の徹底的なアナリーゼを基礎としていた。十二音技法の開拓後はリズム、形式面で古典回帰が顕著で、彼自身も新古典主義との係わりを避けることは出来なかった。

すべての12音の音列をハウアーは44のトローペ、柴田南雄は35のヘクサコルド[42]へ再度分類しているが、シェーンベルクとルネ・レイボヴィッツはこれらの分類を行わなかった。

美術をはじめとする芸術一般にも興味を持ち相互に影響した。シェーンベルクの描いた表現主義的な『自画像』は(フェリックス・メンデルスゾーンなどと同じく)画家としての才能も示している。ロシアの画家ワシリー・カンディンスキーはシェーンベルクのピアノ曲演奏風景をそのまま『印象・コンサート』(1911年)という作品にしている。

亡命と晩年

ナチス・ドイツから逃れて1934年にアメリカに移住する[43]。移住後も南カリフォルニア大学(USC)とカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)にて教育活動を精力的に行い、弟子にはジョン・ケージやルー・ハリソンなどのアメリカ現代音楽を代表する作曲家も含まれる(アメリカでの教育活動はアメリカの音楽教育に大きな革新をもたらしたが、反対にある種の「後遺症」ともいうべき偏ったアカデミズムが長く根付くこととなった)[44]。USCには彼の名にちなんだリサイタルホールを擁する「アーノルド・ショーンバーグ研究所」(Arnold Schoenberg Institute)があり、UCLAには彼の生前の功績をたたえ、記念講堂が建造されているが、実際のアメリカのシェーンベルクの家財道具などにアメリカでは管理費などの寄付が全く集まらず、母国のオーストリアがすべて輸入して引き取り、現在ウィーン市にシェーンベルク・センターとして情報の公開に多大の寄与をしている。

移住後は、『室内交響曲第2番 変ホ短調』(作品38)や『主題と変奏 ト短調』(作品43b)などの調性を用いた先祖帰りの作品も作曲しているが、大半が旧作の完成か、アメリカの大学の委嘱などで学生でも演奏ができるように書いた作品である。

また、亡くなる直前まで合唱曲『現代詩篇』(作品50c)を作曲していたが、未完に終った。戦後始まった第1回ダルムシュタット夏季現代音楽講習会からも講師として招待されたが、重い病気のためキャンセルした。

1951年7月13日、喘息発作のためロサンゼルスにて死去した[45]。76歳没。故郷ウィーン中央墓地の区に葬られており、墓石は直方体を斜めに傾けた形状である。

Remove ads

主な作品

→詳細は「シェーンベルクの楽曲一覧」を参照

舞台音楽

管弦楽曲

- 交響詩『ペレアスとメリザンド』 作品5(1903/1913、1918改訂)

- 室内交響曲第1番 ホ長調 作品9(1906/1923改訂/1914、1935管弦楽版)

- 室内交響曲第2番 変ホ短調 作品38(1906-16、1939-40)

- 5つの管弦楽曲 作品16(1909/1922改訂/1949小管弦楽版)

- 浄められた夜 作品4 (1917、1943弦楽合奏版)

- 管弦楽のための変奏曲 作品31(1926-28)

- 映画の一場面への伴奏音楽 作品34(1929-30)

- 組曲 ト調(1934、弦楽合奏のための)

- 主題と変奏 ト短調 作品43a(吹奏楽版:1943)/作品43b(管弦楽版:1944)

協奏曲

室内楽曲

- 浄められた夜 作品4(弦楽六重奏版:1899)

- 弦楽四重奏曲第1番 ニ短調 作品7(1905)

- 弦楽四重奏曲第2番 嬰ヘ短調 作品10(1907-08/1929弦楽合奏版) ※ソプラノ独唱付き、調性から無調への過渡期の作品

- 弦楽四重奏曲第3番 作品30(1927)

- 弦楽四重奏曲第4番 作品37(1936)

- 弦楽四重奏曲第5番(断片)

- 弦楽三重奏曲 作品45(1946)

- 鉄の旅団(1916)

- セレナード 作品24(1920-23)

- クリスマスの音楽(1921)

- 管楽五重奏曲 作品26(1923-24)

- 組曲 作品29(1924-26)

- ヴァイオリンのためのピアノ独奏付き幻想曲 作品47(1949)

ピアノ曲

- 3つのピアノ曲 作品11(1909)

- 6つのピアノ小品 作品19(1911)

- 5つのピアノ曲 作品23(1920-23)※無調から十二音音楽への過渡期の作品

- ピアノ組曲 作品25(1921-23)

- ピアノ曲 作品33a(1928)

- ピアノ曲 作品33b(1931)

独唱曲

- 2つの歌 作品1 (1898)

- 4つの歌曲 作品2 (1899-1900)

- キャバレーソング Brettl-Lieder (1901)

- 6つの歌曲 作品3 (1899–1903)

- 8つの歌曲 作品6 (1903–05)

- 2つのバラード 作品12(1906-07)

- 2つの歌曲 作品14(1907-08)

- 架空庭園の書 作品15(1908-09)

- 心のしげみ 作品20(1911)

- 月に憑かれたピエロ(ピエロ・リュネール) 作品21(1912)

- 4つのオーケストラ歌曲 作品22(1913-16)

- 3つの歌曲 作品48 (1933)

- ナポレオンへの頌歌 作品41(1942)

合唱曲

- 地上の平和 作品13(1907)

- グレの歌 (1900-11)

- ヤコブの梯子(1917-22、未完)

- 4つの混声合唱曲 作品27(1925)

- 3つの風刺 作品28(1925)

- 6つの無伴奏男声合唱曲 作品35(1929-30)

- コル・ニドレ 作品39(1938)

- ワルシャワの生き残り 作品46(1947)

- 千年を三たび 作品50a(1949)

- 深き淵より 作品50b(1950)

Remove ads

編曲

- マティアス・ゲオルク・モン:『チェロ協奏曲 ト短調』の校訂およびピアノ伴奏編曲(1912)

- チェロ協奏曲 ニ長調(マティアス・ゲオルク・モンの『チェンバロ協奏曲 ニ長調』に基づく)(1932-33)

- 弦楽四重奏と管弦楽のための協奏曲(ヘンデルの『合奏協奏曲 変ロ長調 作品6-7, HWV 325』による)(1933)

- バッハ:コラール前奏曲『来ませ、造り主なる聖霊の神よ』BWV 631の管弦楽編曲(1922)

- バッハ:コラール前奏曲『おお愛する魂よ、汝を飾れ』BWV 654の管弦楽編曲(1922)

- ヨハン・シュトラウス2世:『皇帝円舞曲』の室内楽編曲(1925)

- バッハ:前奏曲とフーガ 変ホ長調『聖アン』BWV 552の管弦楽編曲(1928)

- ブラームス:『ピアノ四重奏曲第1番』の管弦楽編曲(1937)

- ドビュッシー:『牧神の午後への前奏曲』の室内楽編曲(10人編成)

著作

日本訳で出版されたものを紹介。

- 『和声学 第1巻』(山根銀二訳、「読者の為の翻訳」社、1929)、第2巻が出版されたかは不明

- 『作曲法入門』(中村太郎訳、カワイ楽譜、1966)

- 『和声法』(上田昭訳、音楽之友社、1968、新版1982)

- 『作曲の基礎技法』(G.ストラング、レナード・スタイン編、山県茂太郎、鴫原真一訳、音楽之友社、1971)

- 『音楽の様式と思想』(上田昭訳、三一書房、1973)、1950年にアメリカで出版されたStyle and Ideaの抄訳版

- 『対位法入門』(L.スタイン編、山県茂太郎、鴫原真一訳、音楽之友社、1978)

- 『シェーンベルク音楽論選 様式と思想』(上田昭訳、ちくま学芸文庫、2019)

- その他

- カンディンスキーと共著『出会い――書簡・写真・絵画・記録』(J.ハール=コッホ編、土肥美夫訳、みすず書房、1985)

- 『シェーンベルク書簡集 世紀末ウィーンの一断面』(佐野旭司訳、音楽之友社、2023)

- 1891年から1907年5月までの書簡を集成(イーサン・ハイモ/ザビーン・ファイスト編)

Remove ads

その他

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads