トップQs

タイムライン

チャット

視点

コムギ

イネ目イネ科の植物 ウィキペディアから

Remove ads

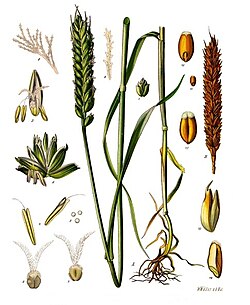

コムギ(小麦)はイネ科コムギ属に属する一年草の植物。一般的にはパンコムギ(学名: Triticum aestivum)を指すが、広義にはクラブコムギ(学名: Triticum compactum)やデュラムコムギ(学名: Triticum durum)などコムギ属(学名: Triticum)の植物全般を指す。世界三大穀物のひとつで、小麦粉にされパン・麺類・菓子などの主な材料となる。

他の三大穀物と同じく「基礎食料」であり、各国で生産された小麦は、まず国内で消費され、剰余が輸出される。主要な輸出国はロシア、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ウクライナ、フランスである。

人類は紀元前1万5千年 - 紀元前3千年ころに栽培しはじめ、現在世界でも特に生産量の多い穀物のひとつであり、世界の年間生産量は約7.3億トンである。これはトウモロコシの約10.4億トンには及ばないが、米の約7.4億トンにほぼ近い(2014年)。

Remove ads

生態

コムギは播種時期によって秋播き小麦と春播き小麦の2つの品種群に分かれる。秋播き小麦は発芽するのにある程度の低温期間が継続する春化を必要とするため、秋に種をまいて越年させ、春に発芽し夏に収穫するのが基本形である。低温が必要なため、やや寒冷な地域では秋播き小麦が主に栽培される。一方春播き小麦は春に播いて、夏の終わりに収穫するのが一般的である。春播き小麦は、寒さが激しく種が冬を越せない地方や、逆に冬に低温にならず春化のできない温暖な地域、さらに本来の収穫期に雨季を迎え収穫が困難になるような地域で栽培される[1]。麦が熟して収穫を迎えるころには、広い畑一面が黄金色になる草紅葉が見られる[2]。

コムギの実は硬い外皮に覆われ、その中に可食部である胚乳と、胚芽が存在する。この3部分の体積の割合は外皮が13.5%、胚乳が84%、胚芽が2.5%である[3]。主に食用とするのは胚乳部分であり、製粉して小麦粉とするのはこの部分である。果皮(「ふすま」および「ブラン(bran)」と呼ばれる[4])や胚芽部分も食用とすることはできるが、食味に劣るうえ小麦粉に混入すると品質が劣化しやすくなるため、一般的な小麦粉に使用することはない。しかし、ふすま部分には独特の風味と食物繊維など有用成分があるため、販売されることもあるほか[5]、これを取り除かずそのまま粉にした全粒粉も存在する。

コムギのゲノム解読は、2018年に完了している。64か国の610機関で構成する「国際コムギゲノム解読コンソーシアム」には、日本からは農研機構や京都大学などが参加した[6]。

Remove ads

分類

クロンキスト体系によるコムギ属の分類

生物的分類

コムギ属 Triticum は、1小穂の稔実粒数、染色体数、ゲノム構成によって以下のように分けられる。

- 1粒系(稔実粒数1、2n=14、ゲノムAA)

- T. aegilopoides

- T. thaoudar

- T. monococcum(1粒コムギ)

- 2粒系(稔実粒数2、2n=28、ゲノムAABB)

- T. dicoccoides

- T. dicoccum(2粒コムギ、エンマーコムギ

- T. pyromidale

- T. orientale(コーラサンコムギ、カムットコムギ)

- T. durum(デュラムコムギ、マカロニコムギ)

- T. turgidum(リベットコムギ)

- T. polonicum(ポーランドコムギ)

- T. persicum(ペルシャコムギ)

- 普通系(稔実粒数3 - 5、2n=42、ゲノムAABBDD)

- チモフェービ系(稔実粒数2、2n=28、ゲノムAAGG)

- T. timopheevi

種類

小麦は栽培時期等によって以下のように区別される。

- 播種時期 - 春播き小麦、秋播き小麦:コムギは秋播きが本来の作型であるが、低温要求性が小さい品種が作られ、それらが春播き小麦として利用されている。

- 粒の色 - 赤小麦、白小麦

- 粒の硬さ - 硬質小麦(強力粉、パン、麺類の材料)、中間質小麦(中力粉の材料)、軟質小麦(薄力粉、菓子類等の材料)

Remove ads

歴史

要約

視点

世界

ユーラシア大陸中部のコーカサス地方からメソポタミア地方にかけてが原産地と考えられており、木原均は交雑実験や染色体分析を通じてコムギのゲノム構造を解明し、その進化過程の研究を進めることでコムギのルーツの特定に大きく貢献した。

野生1粒系コムギの栽培は紀元前8400年頃に始まった。その後1粒系コムギはクサビコムギAegilops speltoidesと交雑し2粒コムギになり、さらに紀元前5500年頃に2粒系コムギは野生種のタルホコムギAe. squarrosaと交雑し、普通コムギT. aestivumが生まれたといわれる[7]。

コムギの栽培はその後、メソポタミア地方を中心に広まり、紀元前3000年頃にはヨーロッパ全域やアフリカ(地中海沿岸、地中海世界)に伝えられた[8]。テル・アブ・フレイラなどから採掘された古代の野生種ムギはもともと成熟すると麦穂が風などにより容易に飛び散る性質を持っており、当初のコムギも収穫には非常に手間のかかる作物であったと考えられている。このため、その貴重さと保蔵のしやすさから一種の交換の媒体、通貨として取り扱われていたのではないかと推測されている。シリア地方からヨーロッパなどに栽培の範囲が広がるにつれて品種淘汰がなされ、この種子の飛び散りやすさの特性が失われ、主食穀物としての座を獲得することになった。栽培植物化の時期はオオムギの方がやや早く、当初はオオムギの方が重要な作物であった。これは、オオムギの収量の多さや収穫時期の早さ、粒の大きさなどによる。また、この時期はコムギもオオムギも粥として煮て食べるものであったため、調理方法の差が重要となることはなかった。しかし、製粉技術が進歩し石臼が登場すると、粉食により美味さが増し、グルテンを持ち様々な料理へと加工することが容易なコムギがオオムギに代わって最重要の作物となっていった[9]。製粉のための水車を「人類初の機械」の発明とする説もある。

聖書の冒頭の書である『創世記』(30章14節)にすでに小麦が登場する。その他の書にも頻繁に「麦」や「小麦」が登場し、重要な作物であったことがわかる。

中国への小麦の伝来は四千年前頃(紀元前2000年頃)と考えられていて、粉食用として広く栽培される様に成ったのは三千年前頃(紀元前1000年頃)である。これは小麦が冬作物で、粟は稲の端境期に収穫されたためで、七千年前頃から栽培が行われていたとされる大麦とは対照的である[10]。

中世にはヨーロッパでは既にコムギが最も重要な作物となっていたが、特に農民や下層の都市住民にはコムギだけで作られたパンは贅沢品であり、オオムギやエンバク、ライムギといった安価な穀物が食生活の中心となっていた[11]。一方で栽培されるコムギにおいても、パンコムギはエンマーコムギやスペルトコムギよりも優勢であり、より高く評価されていた。パンコムギには易脱穀性があり、難脱穀性のエンマーコムギやスペルトコムギに比べ脱穀の手間が少なかったためである[12]。

大航海時代に入ると、新大陸に移住したヨーロッパ人植民者たちが故郷からコムギを持ち込んで栽培し、新大陸においても基幹食料となっていった。アメリカ合衆国やカナダ、オーストラリアといった現在のコムギ主要生産国にコムギが持ち込まれたのもこの時期のことである。また、18世紀頃からヨーロッパでは徐々に市民の生活が向上し、また農法の改善や生産地の拡大によってコムギ生産が拡大するとともにコムギが食生活の中心となっていき、量の面でもライムギにかわってコムギが中心となっていった[13]。

20世紀後半、ノーマン・ボーローグらによる小麦農林10号を親としたコムギの短稈種の研究が進められ、肥料を多量に使用しても丈が高くならず、倒伏の危険なしに大量の収穫が見込める品種が次々と開発された。この研究から緑の革命がおこり、これによって多収量の上安定した収穫が望める新品種が発展途上国を中心に普及し、メキシコなど多くの発展途上国でコムギは大幅な増収となり、生産性も大幅に改善された[14]。その一方、旱魃など災害による地域的な不作もなくなってはいない。

日本

中国大陸経由で直接日本に伝来されたと考えられている[15]日本でも約2000年前の遺跡から小麦が出土しており、伝わったのはそれから遠くない弥生時代であると考えられている。奈良・平安期には五穀の1つとして重視された(『和名類聚抄』には「古牟岐(コムギ)・末牟岐(マムギ=「真麦」)」の名で伝わる)[16]。一方で収穫前の大麦・小麦の青草を貴族や有力豪族が農民から買い上げて馬の飼料にすることが行われ、当時の政府がこれを禁止する太政官符が度々発令(751年、808年、819年、839年)されており、稲や粟と比較して食用作物としての認識が十分に広まっていなかったとする見方もある。ただ、これには当時の日本に製粉用の石臼がほとんど普及していない、という事情があった。柔らかい胚乳が硬い表皮で覆われた構造の麦粒を食用にするには、全体をひき潰してから小麦粉とふすまに分離する必要がある。回転式の石臼を持たない庶民は、搗き臼を使っての非効率な製粉作業に甘んじるしかなかった。その手間を嫌い、手早く利益を得る方法として小麦を飼料用に販売したとも考えられる。それ以降もコムギは全国で栽培され続けたが、製粉技術が未発達だったために使用法が限定されていた。それでも鎌倉時代にはいって二毛作が始まると、稲の裏作作物としてコムギが採用され、室町時代に入ると米に比べてムギの税率が軽かったために裏作でのコムギの栽培量が急速に増加した[17]。

日本では製粉技術の発達が遅れたため、小麦その他「粉」を使用した食品は長らく贅沢品とされた。庶民がうどん、饅頭、ほうとう、すいとんなどの粉食品を気軽に口にできるようになったのは、石臼が普及した江戸時代以降である。稲の裏作として麦の生産が盛んに行われるようになり、粒のまま食べるオオムギと粉にして食べるコムギがともに食用として栽培された。都市では小麦粉を使用したうどんや天ぷらといった料理や饅頭などの和菓子の消費が大きくなる一方、自家消費の割合の大きい農村では製粉という手間のかかるコムギは日常ではなかなか口にできるものではなかった。このため、コムギなどの粉食はハレの日の料理として扱われることが多かった。

明治時代に入り、欧米からパンなど様々なコムギ料理が伝わってくるとコムギの消費も増大した。明治時代初期には36万ヘクタールだった栽培面積は、大正時代には50万ヘクタール、最も栽培面積の大きくなった第二次世界大戦中には70万から80万ヘクタールにのぼるようになった。第二次世界大戦後には学校給食がはじまり、パン主体の給食と食の欧米化、多様化はコムギの消費をさらに拡大させた。一方で、アメリカなどから安いコムギが大量に入ってくるようになったことや二毛作自体の衰退、そして1963年の三八豪雪と夏の多雨により小麦生産が大打撃を受けたことにより、栽培面積は急速に減少して、1963年には栽培面積60万ヘクタール、自給率20%前後だったものが、1973年には栽培面積は7.5万ヘクタールにまで減少し、自給率はわずか4%となった[18]。その後、減反政策によってコムギの生産が奨励され、生産はやや復調傾向にある[17]。2005年には栽培面積は21万ヘクタール、自給率は14%となっている[18]。

Remove ads

用途

収穫された種子は基本的には製粉して小麦粉として使われる[19]。初期のコムギは粥のようにして食べられていたが、穀粒が硬く軟らかくするのに長時間加熱しなければならなかったこと、小麦粉の生地には特有の粘りと弾力性があり食感が好ましかったこと、表皮のふすま(麩・麬=コメでいう糠)が硬いため取り除こうとすると内側の胚乳部が砕けてしまうことから、いったん製粉して小麦粉にしてから加工する粉食が基本になった[19]。

小麦粉から製造される食品は多岐にわたる。パンの種類は非常に多く、食パンやフランスパンなど西洋起源の主食用発酵パンだけでなく、中東から北アフリカにかけてのピタのように非西洋起源のパンも多く、またチャパティのように非発酵のパンも多く食される。あんパンやデニッシュのような菓子パン、カレーパンのような惣菜パンもあり、また中国のマントウや蒸しパンのように焼かずに蒸して作るものまで多様な種類が存在する[20]。パスタ、中華麺、うどん等に代表される麺類も多様であり、世界で広く食される[21]。クッキー、クラッカー、ケーキ、ドーナツ、饅頭、パイ、カステラのように、菓子にも広く使用される[22]。北アフリカでは、小麦粉を練ってクスクスを作り、主食としている[23]。

調理の際に小麦粉を使用するものも、天ぷらやフライのような揚げ物類の衣、お好み焼きやたこ焼きなどの生地、スープのとろみをつける際に使用するなど、多くの使用法が存在する[24]。

粉にしない食べ方としては、挽き割りにしたブルグルがある。

品質が劣るものや製粉の際に出るふすまは家畜の飼料となる。ふすまは、セルロースなど不溶性食物繊維を豊富に含むことが着目され、パン等にも混合され用いられるようになった[26]。また、コムギの胚芽には油が含まれ、食用の小麦胚芽油をとることができる。

なおアメリカ合衆国では、生産量の50%が輸出、36%が食料、10%が飼料、4%が種付の用途となっている[27]。

Remove ads

生産・貿易

要約

視点

生産

→「国際小麦生産統計」を参照

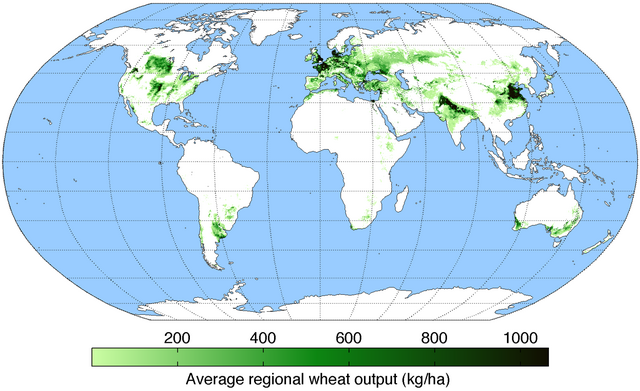

コムギは、温帯から亜寒帯にかけて栽培されている。比較的乾燥に強く、生産限界は年間降水量400 mmである。灌漑設備が整っている場合は、さらに乾燥した地域でも栽培できる[28]。

地域別ではアジア州が4割強、ヨーロッパ州が3割強、北アメリカ州が1割強となる。国際連合食糧農業機関の統計資料 (FAOSTAT) によると[29]、2022年の世界生産量は8億0840万トン。これは米の生産量(7億7087万トン)に匹敵する。トウモロコシ(11億1862万トン、2011年)についで生産量の多い農作物である。上位5位までの生産国、すなわち、中華人民共和国、インド、ロシア、アメリカ合衆国、オーストラリアで総生産量のちょうど5割を生産している。

コムギの反収は、国によって大きな差がある。2012年の10アール当たりの反収は、集約型の農業が行われているヨーロッパでは、フランスが760kg、ドイツが733kg、イギリスが666kgと非常に多収である[30]。日本では411kgであり、ヨーロッパ諸国の3分の2程度である[31]。これは、日本では、本州以南では、水田稲作の裏作として副次的に作付されることが多く、コムギに最適な土壌管理等がなされにくいこと、また、北海道以外では、コムギの登熟期が梅雨にかかってしまい、収穫量や品質に重大な影響をあたえることがしばしばあるためである。なお、コムギの大生産国であるアメリカ合衆国では311kg、オーストラリアでは215kg、ロシアでは177kgと反収は低い。カザフスタンに至っては79kgと、主要な生産国の中では最低レベルである[30]。こういった国々では反収の低さを農園の広大さで補い、粗放栽培型の農業が行われている。ちなみに、コムギにおいては反収は先進国と発展途上国の間に明確な差は見られない。エジプトや、1980年代から1990年代にかけてのジンバブエ(ジンバブエ政府の政策により、2000年代には350kg前後にまで激減した)のように10アール当たりの反収が550kgから650kgにものぼり、世界最高水準に達している途上国もある[30]。

日本の生産量は、109万4000トン(2023年)、うち北海道(十勝、オホーツク地方、岩見沢市など)での生産が全体の6割以上を占める。世界的に問題となる生育期の降水量に関しては、本州以南も申し分ないが、逆に、本州の多くでは、収穫期に梅雨入りしてしまい、コムギの収量・品質に多大な影響を与えてしまうため、国内では梅雨がない北海道が、栽培に適するためである[32](熟したコムギは水分を得ると発芽する〈穂発芽〉。穂発芽を起こしたコムギの値段は一気に下がる[32])。 国内の栽培品種についても、梅雨の存在が影を落としている。とりわけ東北南部以南では、水田における裏作として伝統的に栽培されてきた、登熟が早く、収穫期の多湿多雨に比較的強い、うどん等の在来麺類向けの品種が専ら生産され、パン向けは国内生産の半分に満たない。これは、パン向けのコムギは、特に収穫期の高温多湿多雨に弱いため、国内では品質・収量ともに安定的な生産が難しく、農家が敬遠する傾向があるため[32]である。しかし、近年のコムギ国際価格の高騰と、製パン向けの国内産小麦に対する根強い国内需要があることから、パン向けの品種改良や、数少ない国内産のパン用小麦の争奪戦がおこなわれている。

貿易

コムギは最も貿易量が多い穀物である。2017年時点の総輸出量は1億9679万トン、総輸入量は1億9135万トン[注 1]。例えばトウモロコシの総輸出量は1億6125万トン、米は4452万トンに過ぎない。

主な輸出国はロシア3303万トン (16.8%)、アメリカ合衆国2730万トン (13.9%)、カナダ2206万トン (11.2%)、オーストラリア2199万トン (11.2%)、ウクライナ1731万トン (8.8%)、フランス1522万トン (7.7%)、アルゼンチン1310万トン (6.7%) の順であり、この年間輸出量1000万トンを超す7か国で全輸出量の3/4を占める。近年(2009年-2019年)の輸出順位上位5カ国は、アメリカ合衆国(10カ年平均輸出量 2627万トン/年)、ロシア(同 2285万トン/年)、カナダ(同 2060万トン/年)、フランス(同 1883万トン/年)、オーストラリア(同 1686万トン/年)の順であり、ロシア他、ウクライナ、カザフスタンなど旧ソ連地域や東欧諸国の輸出の伸びが大きい。

一方、近年(2009年-2019年)の輸入順位上位5カ国は、エジプト(10カ年平均輸入量 1037万トン/年)、インドネシア(同 772万トン/年)、アルジェリア(同 712万トン/年)、イタリア(同 709万トン/年)、ブラジル(同 624万トン/年)の順である。なお、同期間の日本の平均輸入量は563万トン/年であり、主な輸入相手国は、アメリカ合衆国 (54.8%)、カナダ (28.9%) 、オーストラリア (16.2%)である[35]。

コムギは国際的な商品先物取引の対象商品であり、国際取引指標はシカゴ商品取引所 (CBOT)において形成される。また、 ユーロネクストにおいても取り扱われている。

日本に輸入される小麦の銘柄としては以下のようなものがある[36]。

- アメリカ合衆国

- ( 硬質小麦)

- ハード・レッド・ウインター小麦(HRW)

- ハード・レッド・スプリング小麦(HRS)

- ダーク・ノーザン・スプリング小麦(DNS)

- ノーザン・スプリング小麦

- ソフト・レッド・ウインター小麦(SRW)

- (軟質小麦)

- ソフト・ホワイト小麦(SWW)

- ウェスタン・ホワイト(WW)

- ホワイト・クラブ小麦

- ( 硬質小麦)

- カナダ

- カナディアン・ウェスタン・レッド・スプリング小麦(CWRS) - 硬質小麦

- カナダ及びアメリカ

- デュラム小麦

- オーストラリア

- オーストラリア・スタンダード・ホワイト小麦(ASW) - 中間質小麦

- オーストラリア・プライム・ハード小麦(APH) - 硬質小麦

Remove ads

日本において

要約

視点

流通関連の法規制

この節の加筆が望まれています。 |

日本国内において、麦(小麦・大麦・はだか麦)は食糧法により価格統制が存在する。輸入小麦の政府への売渡価格については2007年4月、年間を通じて固定価格であった「標準売渡価格制度」が廃止され、新たに「相場連動制」が導入された[37]。小麦価格には穀物取引量が世界最大のシカゴ商品取引所の相場が影響する。

食糧法第三章により、麦は政府の価格統制が存在する。

(麦等の輸入)

第四十五条 麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

- 一 第四十二条第五項において準用する第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合

- 二 第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等を輸入する場合

- 三 国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める麦等を輸入する場合

—食糧法

政府麦

四十二条により、政府は麦等の輸入を目的とする買入れを行うことができる(政府麦)[38]。

日本政府は、商社が輸入した小麦を購入した上で、政府売り渡し価格を製粉会社に提示、引き渡す制度になっている。製粉会社はマークアップと呼ばれる上乗せ金 16,868円/tを政府に、拠出金 1,530円/tを、農水省OBが中心の組織、製粉振興会に支払うことで、原料を購入することができる。売り渡し価格は、年3回(現行年2回)、10%程度の増減幅で見直されているが、上記の情勢や天候に大きく左右されれば国際価格に影響を受ける。

2006年頃から上昇傾向にあった小麦価格は、2007年には主にオーストラリアでの大規模な不作によって小麦価格が高騰、それに伴い政府価格も改定し[39]、パンや焼きそばなど小麦粉を使う製品の値段が上昇した。2008年10月には、売渡価格が20%値上げされるほか、2009年には国産買取価格も30%値上げされた。

政府流通外の麦

四十五条により、政府および政府に委託を受けた以外の者が日本に小麦を輸入する際には、輸入関税に加え、国内生産農家保護のため麦等輸入納付金を納付しなければならない[41]。

- 第四十五条三項に基づき輸入

- 45.20円/kg(小麦 メスリン及びライ小麦)

- その他の輸入

この節の加筆が望まれています。 |

品種等

日本における農林水産省が認定する「農林認定品種」は、2010年までに170種を超える[42]。日本に輸入される外国産の小麦は、複数品種をブレンドした銘柄で取引される。作付面積は農林水産省調べ[43]で、産年による。

Remove ads

セリアック病

→詳細は「セリアック病」を参照

セリアック病という遺伝性免疫疾患をもつ人はグルテンに反応することがある。先進国の一般人の少なくとも約1%がセリアック病を持っている。コムギのグルテンにも反応する[44][45][44]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads