トップQs

タイムライン

チャット

視点

ホッキョククジラ

ウィキペディアから

Remove ads

ホッキョククジラ(Balaena mysticetus)は、偶蹄目[注釈 1]セミクジラ科ホッキョククジラ属に属するヒゲクジラである。

Remove ads

呼称

標準英名である「Bowhead Whale」の他にもセミクジラ属と混同された様々な異名が存在した。

ホッキョククジラはセミクジラ属と近縁であり、沿岸性であり、泳ぎが遅く、死亡した後も水面に浮いているという捕獲に適した特性もセミクジラと共通している。このためかつてはセミクジラと同種とされ、英語の「right whale」はホッキョククジラとセミクジラの双方を指す[注釈 2]。

19世紀半ばに同種か別種か議論が分かれていたことが分かる資料として、作者が捕鯨船員経験がある小説『白鯨』(1851年発表)の第32章「鯨学」では、セミクジラの別名の一つに「グリーンランドのクジラ[注釈 3]」というものがあげられているが、すぐ後の方で「イギリス人の言う「グリーンランドクジラ」はアメリカ人の言うセミクジラと別種ではないかともいわれている[注釈 4]」という記述がある。

1705年にスウェーデンで発見された記録などを基に、エマヌエル・スヴェーデンボリによって「Swedenborg whale」という北海に分布するセミクジラ属の新種が提唱されていたが、2009年にストレームスタード (英語版) における高速道路の建設現場で発見された骨から得られた遺伝子情報から、「Swedenborg whale」という種は実在せずこれまでの記録がホッキョククジラに由来することが判明した[7]。

Remove ads

形態

セミクジラ科に共通した特徴として、がっしりした体格と暗色の体色、大きな頭部、背鰭のない姿をしている。ヒゲクジラ類に普遍的な特徴であるが、本種も雌が雄よりも大きくなる。

全長18メートルに達するが、20 - 21メートルという記録の他にも、24.54メートル、体重100トンという捕獲記録や、イヌイットの証言でも24メートル以上の個体が存在するという[8][9]。セミクジラ科の場合は、体長が20.5メートルの妊娠中のメスが最大で体重143トンに達する可能性がある[10]。また、男鹿半島の鵜ノ崎海岸から発掘された日本最古(中期中新世)のセミクジラ科の化石は、本種とセミクジラのどちらの直接の祖先かは判明していないが、その中の3頭は体長が16 - 23メートルと推定されている[11]。ホッキョククジラの新生児は体長4.5メートル、平均体重1,000キログラムほどであり、最初の一年で体長9メートルほどに成長する。

強く湾曲した下顎と細い上顎をもつ。クジラヒゲの長さは3メートルを超え、これはヒゲクジラの中でも最も長く、口の大きさ自体も現存する生物で最大である[12]。この髭板は水中の小さな獲物を濾し取るために用いられ、頭部と口が大きくなったことで一度により多くの餌を採ることができるようになった[13]。頭頂部や唇部には、セミクジラ属とは異なり瘤状の隆起がない[5]。目の周りや下顎先端や尾の付け根や尾びれなどに白色や淡色の斑が入る個体が少なくない[5]が、特定の部位の白色模様を持たない個体もいる。頭部の白い模様の有無や大きさや形状には個体差がある他、加齢と共に体表や尾びれや尾の付け根が灰色や白色を帯びる傾向があり、流氷やシャチや混獲などの外的要因による傷跡も増える[14]。

非常に骨太な頭蓋骨を持ち、呼吸する際にこれを使って海氷を下から砕いている。ホッキョククジラが作った海氷の穴は、シロイルカなど他の生物に利用される事もある。また、イヌイットの目撃例では、頭部で厚さ60センチメートルの氷を呼吸のために割ることもできるとされる[5]。本種が備える脂肪層は他のいかなる動物よりも厚く、平均43-50センチメートルに及ぶ[4][5]。

Remove ads

生態

要約

視点

ホッキョククジラは、ヒゲクジラの中で唯一、生涯を北極海およびその周辺で過ごす種であり、例えばベーリング海の南西部で冬季を過ごしている様子がアラスカ沖で見かけられる。春になると流氷の開口部を追って北へ移動し、オキアミや動物プランクトンを餌としながらチュクチ海やボーフォート海へ向かう。

他のセミクジラ科と同様に濾過摂食で泳ぐのが遅く、たいていは単独または最大6頭程度の小さな群れ(ポッド)で移動を行うが、採餌場や繁殖海域などでは大規模な群れを作る事も少なくない[15]。

ホッキョククジラはセミクジラ属と同様に社会的で攻撃的ではなく、捕鯨によって人間に対する警戒心を強める場合があるが、捕鯨の影響に晒されていない地域では人懐っこい様子も見せ[14][16]、後述の通りオホーツク海では本種を至近距離から観察するホエールウォッチングが人気であるが、観光客がクジラに至近距離に接近したりクジラに触れることが問題の一つとなっている[13][14][17] 。また、シャチから避難しようとして浅瀬に一時的に座礁した個体を他の個体が助けようとした可能性がある観察例も存在する[14]。

ホッキョククジラの習性としては他に、水上に飛び上がって体を水面に打ちつけるブリーチング、尾びれで水面を打つテール・スラッピング、体を垂直にして水面から顔を出すスパイホッピングなどがある。繁殖行動は一つがいの間、あるいは数頭の雄と1-2頭の雌からなる騒がしい集団内で行われる。また、浅瀬の水底や岩に体を擦り付けて古くなった体表などを落とすという脱皮に近い行動(ラビング)も取る[12][13]。

繁殖は3月から8月にかけて観察される。繁殖活動は、クジラが10-15歳程度になった頃から行われるようになる。メスは3-4年に一度、13-14ヶ月間の妊娠期間の後に出産するが、妊娠期間が最大で23ヵ月に達する可能性も指摘されており、これが事実ならばアフリカゾウを超えて哺乳類では最長の可能性がある[18]。

ヒゲクジラ類を中心とした大型鯨類は回遊と排泄を経て海洋生態系全体の生産力の向上や気候変動の抑止に貢献しているとされている[19][20]。捕鯨問題#益獣論も参照。

なお、染色体の解析によってインターセックスの個体が発見されている[21]。

発声能力

ホッキョククジラは高度な発声能力を持ち、移動・採餌および集団行動の際のコミュニケーションのために水中音を使用している。長く繰り返される音声を発することもあり、これは求愛の歌であると考えられている。また、繁殖期には各個体がオリジナルの歌を作成し、互いに披露しているともされる[22]。

2024年には、本種が音声による長距離間のコミュニケーションが可能だとする半世紀以上も前から提唱されてきた説が確認されており、100キロメートルもの距離が離れている二頭が同調した潜水パターンを見せたとされる[23]。

また、セミクジラ科(本種とセミクジラ属)、コククジラ、ザトウクジラはシャチの襲撃に対して戦うことで抵抗する傾向が他のナガスクジラ科よりも強く(「fight species」)、「fight species」の発声音域は1500ヘルツ以上である一方で、その他のナガスクジラ科(「flight species」)は100ヘルツ以下の音域で鳴き、両グループのシャチへの対応行動の結果として発声音域の差異が生まれた可能性がある[24]。

寿命

本種の寿命は、かつては他のクジラ類と同程度の60-70年ほどと考えられていた。しかし最近の詳細な研究により、少なくとも数頭の個体は150-200年程度生きているという信頼のおける結論が得られた。別の報告によると、90歳の雌がなおも繁殖可能であるとされる[25]。最も長く生きた個体は1978年と1996年の間に取れた標本で、年齢は211歳と推算された[26]。また、DNAの解析により、本種の寿命が268年に達する可能性も示唆された[27]。

その寿命の長さから、ホッキョククジラの雌は更年期障害に陥ると考えられている。大型の動物の観察(幼獣を除く)が、この仮説の支えとなっている[28]。

種間交流

シロイルカと行動を共にする場面が散見され、上記の通り、ホッキョククジラが割って開けた海氷の穴をシロイルカも利用する。

また、ファンディ湾やメイン湾周辺に現れた際にはタイセイヨウセミクジラやザトウクジラやナガスクジラ等とも交流する場面が観察されたり[29]、セミクジラとイワシクジラと餌場を共有する光景も見られた[30]。この海域では、タイセイヨウセミクジラの繁殖行動に参加している場面も確認されている[29]。

一方で、上記の通りタイセイヨウセミクジラの交尾集団に混じっている観察例が存在するだけでなく、(気候変動の影響で生息域の重複が発生しやすくなったためか)北太平洋のセミクジラとの雑種と思わしい個体が観察されたこともあるため、より危機的な状況に追い込まれているセミクジラの保護上の懸念材料の一つとして挙げられている[31]。この様な懸念は、シロナガスクジラとナガスクジラの間にも発生している[32][33]。

Remove ads

天敵

本種を捕食目的で攻撃する生物は、人間のほかはシャチのみである。脅威を感じた際には海氷の下や浅瀬に逃げこむ。一度の潜水で40分ほど海面下に潜っていられるものの、ホッキョククジラは深くまで潜水を行うとは考えられていない。

近年は、地球温暖化の影響からかシャチがより北方の海域やハドソン湾などにも進出する観察例が増加しており、本種へのシャチの襲撃の増加がみられることからも[34]、ホッキョククジラやシロイルカやイッカクなどへの脅威が増したとされている[35]。シャチの襲撃の増加は、たとえばオホーツク海の個体群の様な絶滅危惧の個体群への影響がとくに大きいと考えられている[36]。実際に、これらの極海性の鯨類の分布は、近年はさらに北方に拡大しているとみられる[37]。

分布

要約

視点

他の多くのヒゲクジラ類とは異なり、ホッキョククジラは南北への大規模な回遊を行わず、シロイルカやイッカクと共に通年を通して北極海やオホーツク海の周辺に留まるという少数派の鯨類である[注釈 6]。

ベーリング海個体群は5月に北極海へ移動し、アラスカ半島を経由して夏季はマッケンジー川河口(ボーフォート海)、秋季はチュコト半島北岸へ移動し、冬季はチュコト半島南岸で生活する[5]。

ハドソン湾やフォックス湾、バフィン湾やデーヴィス海峡などにも異なる個体群が存在する。バフィン島の沿岸では、岩や浅瀬の小石に体をこすりつける脱皮が観察されている[38][39]。また、イザベラ湾(Isabella Bay)は世界で初めてホッキョククジラの保護の為に制定された自然保護区である「ニンギンガニック国立野生動物保護区」になっている[40]。

例外的に本来の生息圏を大幅に逸脱した迷行例が各海域で散見され、たとえば日本列島では1969年6月23日に大阪湾に迷行した例[4]や知床半島での2015年6月23日前後の目撃があり[41]、石狩湾にて化石も発見されている[42]。他にも、アラスカ湾[43]、ブリティッシュコロンビア州[44]、ニューファンドランド・ラブラドール州[45][46]、ファンディ湾やメイン湾の一帯[30]、オランダのフリシンゲン[47]、アイリッシュ海[48]、イギリスのコーンウォールやシリー諸島、フランスのブルターニュなどでも確認されており、同じ個体が数回ファンディ湾やメイン湾に現れた事も判明している[49]。一方で、個体数の回復や気候変動などの環境面の変化に伴って、既知の知見よりも北方や南方への分布の拡大が見られる可能性がある[50]。

また、ハドソン湾の個体群に属する個体は、マニトバ州のチャーチルなどの湾の中部や南部に偶発的に来遊する事があるが[51][52]、ハドソン湾の中部や南部が捕鯨以前の本来の分布であったか否かは不明である[50]。

16世紀から17世紀にかけてバスク人がラブラドルやベルアイル海峡などにおいて捕鯨を行っていたが、この捕鯨業の対象種は当初はタイセイヨウセミクジラだと思われていた。しかし、後年による鯨骨の測定の結果、捕獲されていた個体のほとんどがホッキョククジラだと判明し、ホッキョククジラがかつてはセントローレンス湾などにも通常的に回遊していた事が示唆された[53]。

オホーツク海

オホーツク海には400頭未満[54]の絶滅危惧の個体群が周年生息しており[5][55]、他の個体群から隔離されているだけでなく、本種の分布における世界最南端となっている[55]。そのため、夏には氷や雪が溶け、森林が育生された地域に生息しており、海岸の浅瀬における脱皮行動(ラビング)も見られる[12][56]。

本種は北極地方の生態系の健全性を示す指標の一つであり、ロシア連邦のレッドブックおよび同国の生物多様性の保全とエコツーリズムの発展を目的とした国家プロジェクトの優先種に指定されており、保護の緊急性と優先度が最も高い種類の一つでもあるとされる[54]。

2010年代以前の本種を対象とした調査は1995–1996年と1999–2000年に行われたのみであり、それ以降はこの個体群の動向が不明だったために「忘れられた鯨」とも称されて絶滅したとも考えられていたが[55]、2009年にシャンタル諸島周辺におけるシロイルカの調査中に再発見されて注目を浴び、シャンタル諸島が生物保護区に指定されるきっかけの一つになった[57][58]。また、シェリホフ湾やマガダン州[59]などの他の地方で目撃される事もあるが、過去には多数が来遊していたとされるシェリホフ湾における近年の確認は非常に少なく、現在のシャンタル諸島およびその周辺以外での生息状況はほとんどが不明である[55]。しかし、2024年にはこれまでは情報不足ゆえにアクセスが困難であった海域も含めて初めて北西部以外での本種を対象とした目視調査が行われ、厳しい条件下[注釈 7]のために調査規模が限定された一方でシェリホフ湾のペンジナ湾(英語版)にて15頭前後の群れが発見された。また、本調査には初めての試みとして、鯨類の匂いを覚えさせた使役犬(生物探知犬)も同行した[54][60]。

シャンタル諸島は夏には氷や雪が溶けるなど他のホッキョククジラの生息圏と比較しても特徴性が強い地域であり[13]、またここでは水深が数メートルほどの浅瀬にも頻繁に現れるなど陸上から簡単に観察できるため、近年はホエールウォッチングが急速に発達し[61]、長らく情報が少なかった個体群にもかかわらずBBCが特集を組む[12]など国際的にも注目度が高く[15][62]、本種を対象としたホエールウォッチング業においても世界で最も顕著な事例として知られている[63]。

しかし、SUPで不適切な距離にまで近づいたり、クジラと一緒に泳いだりクジラに触る観光客が少なくないため[14]、保護への懸念材料になっている[64]。そのため、この地におけるエコツーリズムを健全化するために観光業者へのトレーニングやルールの制定が行われ始めている[13][17]。

また、個体数が少ないにもかかわらず、比較的温暖な地域に棲息する為に、観察業の対象になっていることや混獲の危険性、増加する経済活動の影響もあり[55][65]、さらには他の個体群と異なり極海に逃げられないためにとくにシャンタル諸島の周辺ではシャチの襲撃を受けやすく(シェリホフ湾などでは比較的にシャチの影響は少ないとされる[55])、またこの海域に現れるシャチは哺乳類を襲うタイプが目立ち[66]、さらには地球温暖化の影響からかシャチの襲撃が増加している[34]など、複合的な懸念材料に晒されている[36]。

スヴァールバル

グリーンランドの東海岸やフラム海峡からスヴァールバル諸島やゼムリャフランツァヨシファや白海[67]などに生息していた個体群は、捕鯨以前は世界最大の個体群とされていたが、以降の確認記録が非常に少なく、子鯨や若年個体も確認されてこなかったために絶滅寸前とされてきた[3][68]。

しかし、2010年代[69]とくに2015年以降は急激に目視や音響調査による確認が増加しており、とあるクルーズツアーは一度の航海中に80 - 100頭前後の個体を目撃しており、この確認数は17世紀以来だった。この地域では、「夏に南下して冬に北上してスヴァールバル諸島の西側海域の大量の海氷の中で越冬する」という、他のホッキョククジラの個体群にも見られない特異な回遊習慣が古くから捕鯨業者によって報告されていたが、2010年以降の調査によってこの説が裏付けられた。そして、この行動パターンのためにこの個体群の生き残りは捕鯨の重圧から生存し、また特異な回遊であることも相まってこれまでは確認数が非常に少なかったが、実際には従来の想定よりも多くの個体が生存している事が示唆され、個体数の評価も2015年までは102頭とされてきたのが2017年には343頭に変更されている。また、2022年の5月にはグリーンランドのスコアズビー海峡(英語版)のポリニヤで親子が2組確認されており、この地域での子鯨の確認は1900年代初頭以来だった。なお、この個体数の増加には他の個体群との交流が発生した可能性もある[70][71][72]。

Remove ads

個体数

世界全体での個体数の実際の実況推計には、統計に大きな誤差幅や実施年度の時間差などがあり、加えて商業捕鯨前の頭数を再現するにも歴史的背景に不明な点があって異説も存在し、正確な推測は難しいとされる。IUCNの発表では、捕鯨開始前の推定生息数は 49,000-59,000頭の幅で推計されているが[注釈 8]、ここでも絶対確定できる数は 「少なくとも 24,000頭超過」であるという)。バスク人が西大西洋で捕鯨の対象にしていたクジラ種にホッキョククジラが含まれるかなどが不明点であるため、特定が困難とされる[3]。

商業捕鯨の終了に伴い、ハドソン湾・フォックス湾・バフィン湾・デーヴィス海峡の個体群は増加傾向にあると考えられている。現存する個体群の中では、オホーツク海系個体群とスヴァールバル諸島・バレンツ海系個体群が絶滅危惧または絶滅寸前に指定されている。[3]。

2008年のIUCNの発表では、全世界生息数は公称 10,000 頭超過(保守的な数)で商業捕鯨以前の20%以下とする意見があるが、同発表による三大個体群の統計平均推計数を粗合計すれば 20,000 頭超になる[注釈 9]。

- ベーリング海・チュクチ海・ボーフォート海個体群

- 20世紀初頭の商用捕鯨の終了に伴い、生息数が増加傾向にある[3]。正確な生息数は不明だが、2001年における生息数は8,200 - 13,500頭と推定されている[3]。

- LEAST CONCERN (IUCN Red List Ver. 3.1 (2001))[3]

- オホーツク海個体群

- 信頼できるデータがなく、生息数の推移は不明とされる[3]。推定生息数は400頭未満[54]。

- ENDANGERED (IUCN Red List Ver. 3.1 (2001))[3]

- スヴァールバル諸島・バレンツ海個体群

- 信頼できるデータがなく、生息数の推移は不明とされる。回復の兆候が指摘されているものの生息数は少ないと考えられ、2020年代までは幼獣や若齢個体の目撃例も途絶えていた[3][72]。推定生息数は2015年までは102頭、2017年では343頭[70]。

- CRITICALLY ENDANGERED (IUCN Red List Ver. 3.1 (2001))[3]

Remove ads

人間との関係

要約

視点

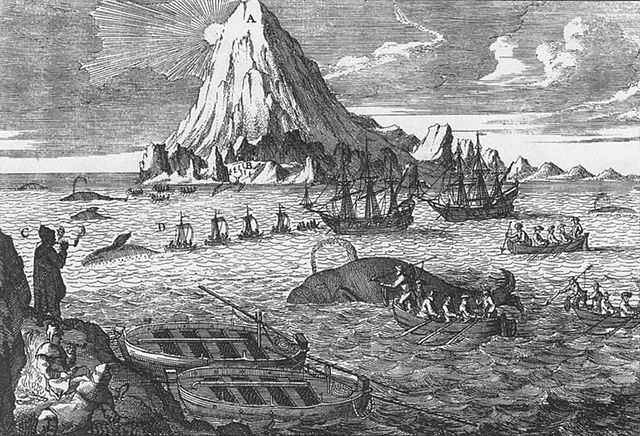

他のセミクジラ科と同様に、本種も16-17世紀頃から格好の捕鯨の対象とされ、さらに近代捕鯨によって世界的にも個体数が激減し[13]、1966年には商業捕獲が一時停止(モラトリウム)とされた。1975年のワシントン条約の発効時から附属書Iに掲載されている[2]。

ベーリング=チュクチ=ボーフォート海域(BCB)では、科学指導のもとでベーリング海域や、米・アラスカ州やカナダのエスキモーなどの間で先住民生存捕鯨が行われており、この海域では捕鯨前の頭数近くまで達しているとの IWC 意見書 (2005年)が出ている。

近年は、主にオホーツク海やバフィン島など一部の海域で重点的に保護されたりホエールウォッチングの対象になっている。一方で、上記の通り混獲、船舶との衝突、気候変動などの懸念要素にも直面している[55][65]。近年はホッキョククジラの糞から検出される毒素の増加が確認されており、藻類ブルームの頻発化と相まって地球温暖化が海洋生態系にもたらす被害がより可視化されつつある[73]。

なお、本種も含めた鯨類の多くが「ボン条約」の保護対象に指定されているが、ホッキョククジラの場合は北極海やオホーツク海に分布のほとんどが限定されているため、本種を対象とした生存捕鯨はアメリカ合衆国とカナダで行われているものの、同一個体群を巡って異なる保全観を持つ国家間で保護に関する問題は発生しにくい。

なお、日本の国内で顕著に見られた風潮である「鯨害獣論(鯨食害論)」は理論的正当性について国内外から様々な批判を受けており、2009年6月の国際捕鯨委員会の年次会合にて、当時の日本政府代表代理(森下丈二水産庁参事官)が鯨類による漁業被害(害獣論)を撤回している[74]。また、捕鯨を中心とした人間の活動によって本種を含めた大型鯨類の個体数が激減したことが海洋生態系の生産力に悪影響を与えた可能性も指摘されている[19][20]。捕鯨問題#益獣論も参照。

捕鯨

→「捕鯨問題 § 伝統捕鯨、原住民生存捕鯨」も参照

本種を含むセミクジラ科は脂肪を含む肉・鯨油・骨および鯨鬚を目当てに格好の捕鯨の対象とされ、個体数を著しく減少させてきた。本種に関しても1500年代から大規模な商用捕鯨が開始され、生息数は激減した[3]。20世紀初頭には乱獲による資源枯渇に伴い、商用捕鯨は終了した[5]。

アラスカなどの先住民は古くからその捕獲を行ってきた。欧米による大規模商業捕鯨が行われる以前には、北極地方には50,000頭以上(推定)のホッキョククジラが存在した。商業捕鯨は1611年にスヴァールバル諸島やグリーンランド付近で開始され、各海域の資源を枯渇させると新たな海域に移動した。北太平洋では、商業捕鯨は1800年代半ばに開始され、その後20年間でホッキョククジラの個体数の60%以上が捕獲される結果となった。

個体数減少の最大の原因であった大規模な商業・違法捕鯨(密猟)は現在は中断しているが、米・アラスカ州やカナダでも先住民(イヌピアット系エスキモー族[75]やユピク)に原住民生存捕鯨の許可枠が与えられている。カナダ東岸では、20世紀初頭に姿を消してこの種の捕鯨は途絶えていたが、時折目撃される様になったことを受けて、1996年の1頭を境にヌナブト準州で生存捕鯨が再開されている[76]。

ロシアのチュクチ族も、1997年にIWCに働きかけて、当時、年間7回の「ストライク(銛打ち回数)」枠を獲得した[注釈 10]。

この捕獲(年に25〜40頭程度)は、個体数回復の妨げになるものではないと見られ、アラスカ沖における個体数は、商業捕鯨停止後は増加傾向にある。

米・カナダでは先住民によるホッキョククジラの生存捕鯨が若干数許されているため、日本捕鯨推進派からは、これは米国の「絶滅の危惧にある種を保護する」捕鯨政策の矛盾点としてとりあげられることがある[注釈 11]。

2000年代に日本のメディアにおいてホッキョククジラを「北極セミクジラ」[注釈 12]と、英名を直訳した誤訳の報道をした上で「早急な保護が必要な絶滅危惧種」と婉曲な報道をし、米国の生存捕鯨をダブルスタンダードと印象付け、世論に反映させることとなった。

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads