トップQs

タイムライン

チャット

視点

ローマ哲学

古代ローマの哲学思想 ウィキペディアから

Remove ads

ローマ哲学(ローマてつがく、英: Roman philosophy)[9]すなわち古代ローマにおける哲学は、ギリシア哲学・ヘレニズム哲学の諸派を継承または折衷する形でおこなわれた。

「ローマ最大の哲学者」と評される[1]。プラトンやアリストテレス、ストア派、アカデメイア派を折衷する立場をとった[2]。哲学用語のラテン語訳を多く考案した[3]。

『自省録』を著した哲人皇帝。セネカ、エピクテトスと並ぶ代表的なストア派哲学者[4][5]。

代表的なキリスト教哲学者。キケロや新プラトン主義を受容し[6]、『アカデメイア派論駁』などを著した[7]。

代表的な女性哲学者。新プラトン主義に属した[8]。

言い換えれば、ローマ哲学はギリシアからの「輸入学問」に過ぎず[10]、「ローマ自家製の哲学」は無きに等しかった[11]。また内容についても「独創性を欠いた折衷主義」などの低評価が与えられてきた[10]。

しかし20世紀末から、ローマ哲学は徐々に再評価されている[10]。例えばキケロ、ルクレティウス、セネカ、セクストス・エンペイリコス、プロティノスらの著作は、ルネサンス期に再発見され、近世哲学の発展を促した。ディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学者列伝』などの主要な学説誌や[12]、最初のプラトン全集とアリストテレス全集[13][14]、キリスト教哲学[15]が生まれたのも、ローマ哲学においてだった。哲学用語のラテン語への翻訳は、元来ギリシアのローカルな学問に過ぎなかった哲学が、世界的な学問となる一つの契機になった[10]。

Remove ads

特徴

要約

視点

低評価と再評価

旧来の哲学史では、ローマはギリシアに比べ軽視され[16]、「独創性を欠いた折衷主義」[注釈 1]、「実践の偏重と理論の欠如」[注釈 2]、「内面に引きこもることによる心の平静の希求」[注釈 3]、などのイメージによる低評価が与えられてきた[10]。これらのイメージは根拠が無いわけではないが、実態はより複雑とされる[10]。

ローマ哲学の低評価は、19世紀ドイツのヘーゲル学派の哲学史家ツェラーやシュベーグラーにより醸成され、ニーチェやハイデガーにも受け継がれた[16]。日本でも井上円了[19]や田中美知太郎[20]がローマ哲学を低評価した。

一方、ローマ哲学再評価の例として、20世紀末にオックスフォード大学出版局から刊行された論文集 Philosophia togata(『トガを着た哲学』ミリアム・グリフィンとジョナサン・バーンズ編著、1989年-1997年)がある[10]。同書は、哲学と政治、理論と実践との接続を意識しつつ、ギリシア由来の学問を我が物にしようとした古代ローマ人の苦心の跡を描いている[10]。

ケンブリッジ大学出版局刊行の論文集『ケンブリッジ・コンパニオン 古代ギリシア・ローマ哲学』(2003年)では、ヘレニズム哲学再評価の旗手として知られるA・A・ロング[21]が、ローマ哲学の章を担当し、再評価している[22][23]。

スティーヴン・グリーンブラット『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』(2011年)[24][25]は、近世のポッジョ・ブラッチョリーニによるルクレティウス再発見の重要性を論じ、全米図書賞・ピューリッツァー賞を受賞した[26]。

リチャード・ポプキン『懐疑 近世哲学の源流』(1960年)[27]は、セクストス・エンペイリコスの近世への影響を論じ、上記のバーンズらによるセクストス研究を促した[28]。

新プラトン主義は、20世紀中期にE・R・ドッズ[29]、ピエール・アドら[30]に研究され、20世紀末から影響面などで徐々に注目されるようになった[31]。

学説誌

ローマ哲学の文献の多くは学説誌の役割も担う[12]。つまり例えば、ヘレニズム期のゼノンら「初期ストア派」の学説は、ローマ期のディオゲネス・ラエルティオス、セクストス・エンペイリコス、ガレノス、プルタルコスらによる引用や言及のおかげで、現代にまで伝わっている[32]。キケロの著作の数々も、ストア派、アカデメイア派、エピクロス派などの資料になっている[33]。

アレクサンドリアのクレメンス『ストロマテイス』[34]、ヒッポリュトス『全異端反駁論』[34]、エウセビオス『福音の準備』[35][36]、ラクタンティウス『神的教理』[37]といった、初期キリスト教の文献も古代哲学の貴重な資料となっている。

アウグスティヌス『アカデメイア派論駁[7]』(『アカデミア派駁論[38]』とも)は、キケロ『アカデミカ』の影響のもと、アカデメイア派の学説を整理して論駁している[38]。

ラテン語

使用言語はラテン語とギリシア語が併存していた[10]。例えば、ルクレティウスやキケロはラテン語で[39]、マルクス・アウレリウス[10]やプロティノス[40]はギリシア語で哲学書を著した。

しかし、主流はあくまでギリシア語でありラテン語は傍流に過ぎなかった[10]。ルクレティウスは、ラテン語の哲学詩『事物の本性について』のなかで、ラテン語の哲学語彙の乏しさに言及している[3][41]。キケロは、ラテン語は哲学に不向きであるとする当時の通説に反論し[42]、「哲学にラテン語を教え、哲学にローマ市民権を贈る」ことを理想に掲げた[43][44]。

キケロはあたかも日本の西周のように、自作の造語を訳語とすることもあった[45]。キケロの訳語のいくつかは、後世のラテン世界の諸言語に継承された[46]。例: ギリシア語の「ポイオテース」(ποιότης)→ キケロのラテン語訳「クアリタス」(qualitas)→ 英語の「クオリティ」(quality)[3][47]。なかでも、ギリシア語の「ピラントローピアー」(φιλανθρωπία、人間愛)や「パイデイアー」(παιδεία、教育)からキケロが作り出した「フマニタス」(humanitas)は、彼の思想の核に位置付けられる[48]。これはテレンティウスの格言「ホモー・スム」(Homo sum. Humani nil a me alienum puto. 私は人間だ。人間的なもので、私と無関係なものなどないと思う。)の影響を受けたと思われ[49]、後世の「ヒューマニズム」[49]「人文主義」[33]「人文学」[50]の元になったとされる。

プラトンやアリストテレスのラテン語訳が、キケロ、アプレイウス、マリウス・ウィクトリヌス、ボエティウスらにより作られたが[45]、その大半は現存しない。わずかな現存例として、カルキディウスが訳注した『ティマイオス』[51]、ボエティウスが訳注した『命題論』などのオルガノン[52]がある。

文献学

ローマ期には、プラトンやアリストテレスの全集編纂・校訂・注解などの営み、すなわち文献学(当時は文法学に属する[53])も発達した[54]。その背景には、ヘレニズム期以来アレクサンドリアで栄えたアレクサンドリア文献学の存在もあった[55]。

前88年から東方でおこなわれたミトリダテス戦争の戦利品として、スラが持ち帰ったアテナイの富豪アペリコンの蔵書には、アリストテレスの『形而上学』をはじめとする当時未公開の講義草稿が含まれていた[注釈 4][33]。これを文法学者のテュラニオンが整理した後、ペリパトス派のロドスのアンドロニコスが、最初のアリストテレス全集として編纂した[注釈 5][33]。一方、1世紀初頭のティベリウスに仕えた文法学者アレクサンドリアのトラシュロスは、最初のプラトン全集を編纂した[13][14]。

3世紀以降の古代末期には、アフロディシアスのアレクサンドロスや上記のカルキディウスらにより、アリストテレス注解・プラトン注解の伝統が確立された[58][59]。

Remove ads

歴史

要約

視点

前2世紀: 哲学伝来

ローマに哲学をもたらしたアカデメイア派哲学者[60]。

伝説では、前8世紀の王政ローマ第2代王ヌマが、ピタゴラスの哲学を学んだとされる[注釈 6][63][64]。しかし年代的に矛盾するため(ピタゴラスは前6世紀の人物)、この伝説は古代から疑問視されていた[64]。

哲学が明確に伝来したのは、共和政ローマ後期・ヘレニズム期後期の前155年、アテナイから外交使節として3人の哲学者がローマに来訪したときである[注釈 7][62][66]。その3人とは、アカデメイア派のカルネアデス、ペリパトス派のクリトラオス、ストア派のバビロニアのディオゲネスであり、3人とも当代きっての哲学者だった[62]。とくにカルネアデスは懐疑主義の立場から、正義論を演説した翌日に反正義論を演説する、というパフォーマンスをしてローマ人に衝撃を与えた[注釈 8][65][60]。これを受けた大カトーは、哲学がローマの若者を堕落させるとして[67]、哲学者の追放を企てた[注釈 9][70][60]。しかし結局哲学はローマに浸透した[70]。

哲学の浸透を促したのは、前150年代から前130年代頃の小スキピオを中心とする知識人サークル「スキピオ・サークル」だった[70]。このサークルにはストア派のパナイティオスも属した[70]。

前1世紀: 共和政末期

前88年から東方でおこなわれたミトリダテス戦争の戦火を避けて、ストア派のポセイドニオス(パナイティオスの弟子)、アカデメイア派のラリッサのピロン、エピクロス派のピロデモスらがローマに移った[71][72]。同じ頃、キケロとその友人の小カトー、アッティクス、ウァロらが[注釈 10]、ローマや留学先のアテナイで、中期プラトン主義者のアンティオコス(ラリッサのピロンの弟子)、ストア派のディオドトス、ペリパトス派のクラティッポスらと交流した[76]。キケロの友人ニギディウス・フィグルスは新ピタゴラス主義を興した[63]。

キケロは「ローマ最大の哲学者」と評される[1]。キケロは特定の学派に属さず、穏健な懐疑主義、あるいはアカデメイア派・ペリパトス派・ストア派などを取捨選択する折衷主義の立場をとったが[47][2]、プラトンへの讃美とエピクロス派への批判は一貫していた[2]。キケロは哲学を弁論術や政治実践と統合させることを目指していた[1][77]。また、政敵に暗殺される恐怖や、愛娘の早逝に対する、心の救済も哲学に求めていた[78]。キケロの哲学著作に『ホルテンシウス』[78]『国家について』『法律について』『ストア派のパラドックス』『アカデミカ』『善と悪の究極について』『トゥスクルム荘対談集』『神々の本性について』『運命について』『卜占について』『老年について』『友情について』『義務について』などがある[79]。

共和政末期は、ローマにおけるエピクロス派の最盛期でもあった[74]。ルクレティウス[80]、ピロデモス[80]、アマフィニウス[80]、シロン[81]らがエピクロス派の教説を伝え、キケロの友人アッティクス[74]や、「パピルス荘」の主人と推定されるカエサルの義父ピソ[74]らに信奉された。

暗殺者のうちブルトゥスはストア派を信奉、カッシウスはエピクロス派を信奉していた[82][83][81]。

前44年のカエサル暗殺の首謀者たちのなかでも、ブルトゥスがストア派を信奉したのに対し[82][83]、カッシウスはエピクロス派を信奉していた[82][81]。カエサル自身もおそらくエピクロス派の教説に通じていた[74]。

1-2世紀: 帝政前期

1世紀から2世紀には、「ローマ哲学の代名詞[5]」とも言える3人のストア派哲学者、セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウスが活動した[5][4]。

ストア派は他にも、博物学者の大プリニウス[84]、ネロやドミティアヌスの専政に反対した政治家トラセア・パエトゥスやヘルウィディウス・プリスクスがいた[85][86]。ネロはセネカを自殺に追いやり、ドミティアヌスはエピクテトス含む哲学者たちに追放令を発したことでも知られる[87]。

エピクロス派は、共和政末期に比べれば衰退したが、オイノアンダのディオゲネスやディオゲニアノスが活動した[88]。セネカやマルクス・アウレリウスは、エピクロス派との折衷の面もあった[89]。トラヤヌス妃プロティナはエピクロス派を支援した[88]。

マルクス・アウレリウスは皇帝として哲学者を支援し、176年にはプラトン派・ペリパトス派・ストア派・エピクロス派の4学派の教授職をアテナイに設置した[90]。

この時代はキュニコス派の再燃期でもあり[91][92][93]、ペレグリノス[94]、デモナクス[95][96]、キュヌルコス[97]らが活動した。またキュニコス派とストア派が互いに接近した時期でもあり[93]、セネカに称賛されたキュニコス派のデメトリオス[93]、エピクテトスの師ムソニウス・ルフス[98]、第二次ソフィストのディオン・クリュソストモス[93]にその傾向が見られる。

この時代にはセクスティウス派、すなわちセネカ『倫理書簡集』などに言及のあるセクスティウスやソティオンからなる、ストア派の倫理学と新ピタゴラス派の菜食主義を折衷したような学派が存在した[63][11]。この学派は唯一「ローマ自家製の学派」と言い得るが、活動期間が短く、注意を惹くような学派でもない[11]。

その他、中期プラトン主義者でもあるプルタルコスの『モラリア』や[99]、アテナイオス『食卓の賢人たち』[100]、ゲッリウス『アッティカの夜』[101]、クインティリアヌス『弁論家の教育』[102]、ペトロニウス『サテュリコン』[67]、ルキアノスの諸著作[103][74]、ガレノスの諸著作[5]も、哲学に言及している。

3-6世紀: 古代末期・中世初期

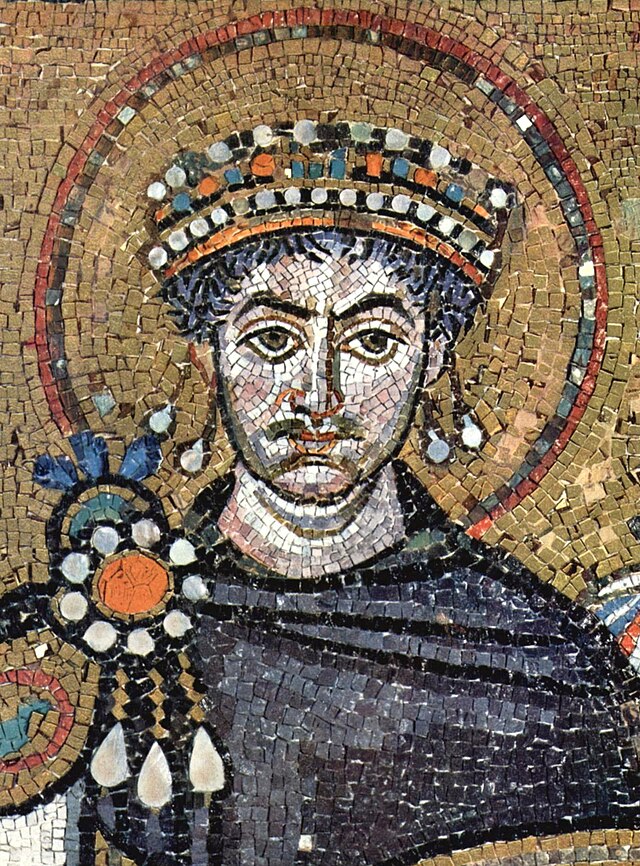

約900年続いたアカデメイアを閉鎖させた皇帝[104]。

3世紀前期、セウェルス朝の皇后ユリア・ドムナが、新ピタゴラス主義者の伝記『テュアナのアポロニオス伝』を、第二次ソフィストのピロストラトスに書かせた[105]。ユリア・ドムナは、一説には同時代のディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学者列伝』の献呈相手とされる[106]。ディオゲネスの学派は不明だが、同書の内容からエピクロスを最も重視していたと考えられる[107]。

3世紀中期以降、ローマ哲学は新プラトン主義に収斂していく[108]。新プラトン主義では、プラトン・アリストテレス・ストア派が折衷された[109]。また、イアンブリコス『エジプト人の秘儀について』『カルデア神託注解』『ピタゴラス伝』に顕著なように、オリエントの思想風土や新ピタゴラス主義も折衷された[110][108][111]。ポルピュリオスの『キリスト教徒論駁』に顕著なように、新プラトン主義は「異教の哲学」として古代末期のキリスト教と対立したが、キリスト教と交わることもあった[110](新プラトン主義とキリスト教)。

新プラトン主義の開祖プロティノスは、若年期にゴルディアヌス3世のペルシア遠征に参加してオリエントの思想に接触し、晩年は軍人皇帝ガッリエヌスと皇后サロニナの尊敬を受けた[112]。新プラトン主義には、背教者ユリアヌスや[注釈 11][114]、代表的な女性哲学者ヒュパティアも属した[注釈 12][8]。

4世紀、キリスト教を保護したコンスタンティヌス1世やテオドシウス1世が「哲人王」と呼ばれる場合もあった[116]。

529年、ユスティニアヌス1世がアテナイの4学派の学園を「異教の哲学」として閉鎖した[117]。その一つアカデメイアの学頭だった新プラトン主義者ダマスキオスとその弟子シンプリキオスらは、ホスロー1世の庇護を求めてササン朝ペルシアに移ったが、やがてそこからも去り離散した[118]。

6世紀前期、ラテン語で新プラトン主義を伝えたボエティウスは、古来「最後のローマ人にして最初のスコラ哲学者」と呼ばれる[119]。

後世の影響

ルネサンス期の人文主義者。ルクレティウス『事物の本性について』を再発見し、モンテーニュやガッサンディに影響を与えた[121][122]。

キケロの著作は、古代から近代までラテン世界に影響を与え続けた[123]。とくに『義務について』は、倫理学の古典としてのみならず、ラテン散文の模範としても受容された[124]。カントの義務論を代表する著作の一つ『道徳形而上学原論』は、カントと『義務について』との対話により生まれた著作とも言える[125]。

中世ラテン世界では、ボエティウス『哲学の慰め』[126]、マクロビウス『スキピオの夢注解』[127]といった古代末期のラテン語文献が、古代哲学の貴重な情報源となった。プラトンの著作はカルキディウスが訳注した『ティマイオス』のみ[51]、アリストテレスの著作はボエティウスが訳注した『命題論』などのオルガノンのみが[52]、長らく読まれた[注釈 14]。ボエティウスが訳注したポルピュリオス『エイサゴーゲー』は、普遍論争の発端となった[52]。その他、プロクロスに由来する『偽ディオニュシオス文書』や『原因論』が中世に受容された[129]。

ルネサンス期には、ギリシア語文献とラテン語文献の双方が多く再発見され、近世哲学の発展を促した。ルクレティウス『事物の本性について』は、ポッジョ・ブラッチョリーニによって再発見され、モンテーニュ[121]やガッサンディ[122]に受容された。セネカの著作はリプシウスやカルヴァン[130]、デカルト[18]、モンテーニュ[46]に受容された。セクストス・エンペイリコスの著作はヒュームやモンテーニュに受容された[131]。プロティノスの著作はプラトン・アカデミー[132]やケンブリッジ・プラトン学派[133]に受容された。ペトラルカは、著作『わが秘密』でローマ哲学・文学を引用するなどし[134][135]、キケロの「フマニタス」の復興を目指した[33]。

近現代では、新プラトン主義がドイツ観念論[136][31]・フランス現代思想[137]・西田幾多郎[138]・波多野精一[139]、後期ストア派が清沢満之[12]・神谷美恵子[12][140]・ミル[141]・ヒルティ[12]・現代アメリカの自己啓発[142][143]などに受容されている。ローマ哲学史家のピエール・アドは、後期ストア派の哲学観などをもとに「生き方としての哲学」を説き、フーコーに影響を与えた[12]。

Remove ads

主な論題

要約

視点

ローマ哲学は全体的に「死」「心の平静」「一者」など、宗教的な論題を扱う傾向がある、とも言われる[144]。

自殺

死と関連して、自殺論も度々扱われた[注釈 15][147]。傾向としては、祖国や名誉のための自殺、死を恐れない自殺が賛美された一方[148]、逃避のための自殺は賛美されなかった[149]。

もともと古代ローマはルクレティアを筆頭に著名な自殺者が多く[注釈 16][151]、その中には哲学者も含まれた。

ストア派の小カトー[73]は、カエサルに敗れて自刃する際、『パイドン』を繰り返し読んでいたとされ、ソクラテスの最期(服毒自殺)を自身に重ねていたと考えられる[152]。

ローマ期のストア派は、ソクラテスや小カトーの死を賛美した[注釈 17][152]。ストア派は、死の恐怖の克服を説き、祖国や名誉のための自殺、病人や老人の安楽死に限って、自殺を肯定した[154][155]。一方、後世のショーペンハウアーは『自殺について』で、ストア派が自殺そのものを肯定していると解釈した[155]。

ストア派のセネカは、ネロの命令により自殺したことで知られる[注釈 18][156][157]。セネカは著作中で、自殺を「自由の行使」として肯定しているが[156]、自殺の誘惑に抗う心の強さを美徳としてもいる[157]。

キケロは『トゥスクルム荘対談集』で、ストア派の影響のもと、小カトーの自殺を肯定しつつ、正当な理由なき自殺を禁止した[152]。同書では、「自殺の推奨者」ヘゲシアスや、『パイドン』に感化されて自殺したクレオンブロトスの逸話も記している[158]。また同書以外にも『老年について』[159]『国家について』[160]などで自殺を論じている。

キケロはプラトンの自殺禁止論の影響も受けていた[159]。新プラトン主義者たちもプラトンの影響のもと自殺禁止論を説いた[161]。

エピクロス派は、ストア派と同様に死の恐怖の克服を説いたが、自殺そのものには否定的だった[162]。しかしながら、エピクロス派のルクレティウスの死因は、惚れ薬を飲んだことによる狂乱自殺だったとする説がある[162]。ただし、これはヒエロニムスがエピクロス派を批判するなかで伝えている説であり、真偽は定かでない[162][163]。

キュニコス派は、近親姦など様々なタブー行為を容認するなかで、自殺も容認した[164]。キュニコス派のペレグリノスは、死の軽視を説いて焼身自殺し、死後神になったとされる[94]。

エウセビオスは『教会史』で、自殺した殉教者を賛美した[165]。一方、アウグスティヌスはエウセビオスを否定して自殺禁止を説き[166]、ルクレティアの自殺でさえも批判した[注釈 19][166][167]。452年のアルル宗教会議以降、教会法に自殺禁止が加えられた[168]。

他分野との関わり

要約

視点

宗教

使徒パウロが、ローマ支配下のアテナイのアレオパゴスで、ストア派やエピクロス派を含むアテナイ人に説教した場面(『使徒言行録』17:16以下)を描いている。

キケロは、『神々の本性について』『卜占について』『法律について』などで、ローマ人の宗教の鳥卜やレリギオについて分析している[169]。

ユダヤ教では、1世紀にアレクサンドリアのピロンが、アレクサンドリア文献学と中期プラトン主義により、ヘブライ語聖書を寓意的に解釈した[170](ユダヤ教哲学[15])。

キリスト教では、1世紀に使徒パウロが、アテナイのアレオパゴスでストア派やエピクロス派と討論し、信徒を増やしたとされる(『使徒言行録』17:16以下)[171][172]など、哲学を批判しつつも活用する態度をとった[173]。ギリシア教父やラテン教父もパウロと同様の態度をとり、新プラトン主義を活用して教父哲学を構築した[173](新プラトン主義とキリスト教、キリスト教哲学)。

キケロ[78]、セネカ[174]、エピクテトス[175]は、異教の哲学者でありながら、キリスト教徒にも好意的に受容された。とくにセネカは、使徒パウロとの往復書簡が偽作されるほどだった[174](セネカとパウロの往復書簡)。

アウグスティヌスは、若き日にキケロ『ホルテンシウス』を読んで哲学を志し[78][6]、マリウス・ウィクトリヌスがラテン語に訳した新プラトン主義の哲学書を読んで回心への一歩を踏み出した[45]。回心後の著作『アカデメイア派論駁』では、キケロ『アカデミカ』の影響を受けつつ[38]、キケロやアカデメイア派の懐疑主義を否定した[176]。

ローマ法

ローマ法史において、共和政後期の法学は「ヘレニズム法学」と呼ばれ、正義の概念や演繹・分類の手法などでギリシア哲学から影響を受けたとされる[177]。例えば、鳥占官のスカエウォラ、神官のスカエウォラ、トゥベロらはストア派の影響、セルウィウス・スルピキウス・ルフス、ガイウス・アクィッリウス・ガッルスらはアカデメイア派の影響のもとに法学を扱った[177]。

キケロは『法律について』で、ストア派の影響を受けつつ、慣習法的な十二表法や不文法的な父祖の遺風を、自然法と一致させることを目指した[178]。

ラテン文学

ラテン文学は、哲学が伝来する前の前3世紀からギリシア文学の影響を受けていた[66]。前168年または前159年には、哲学者で文法学者のマロスのクラテスが、ローマで文学や文法学を講義した[180][181]。

キケロの著作は後世ラテン散文の模範とされ、セネカの著作はラテン文学「白銀期」の典型とされた[182]。セネカ『倫理書簡集』は、ラテン文学において栄えたジャンル「書簡文学」に位置付けられる[183]。ルクレティウス『事物の本性について』は、ラテン文学における最初の「教訓叙事詩」に位置付けられ[184]、ウェルギリウス『農耕詩』に影響を与えた[184][185]。ボエティウス『哲学の慰め』の韻文散文混淆文は「メニッポス風サトゥラ」に位置付けられる[126]。

ウェルギリウスとホラティウスは、エピクロス派やストア派からの題材を詩に取り入れている[101]。ペルシウスの『風刺詩』や、ルカヌスの叙事詩『内乱について』には、ストア派の影響が見られる[101]。

弁論術

ローマ哲学は弁論術(修辞学)と関わる[75]。プラトンが『ゴルギアス』などで哲学者と弁論家(ソフィスト)を峻別した[186]のと対照的に、キケロは哲学と弁論術の融合を目指した[33][75]。

帝政期の第二次ソフィストの中には、ディオン・クリュソストモスのように哲学者と弁論家を兼ねる人物もいた[5]。

美術・建築

エピクロス像やピロデモスの著作が出土した遺跡[188]。

ローマ美術においては、パピルス荘出土のエピクロス像[188][189]のほか、マルクス・アウレリウス騎馬像[190]、伝セネカ像、ソクラテスとセネカのダブルハームといった哲学者の像[191]、ポンペイ出土のモザイク画『哲学者たち』[189]などが現存する。

ローマ建築においては、パピルス荘にエピクロスの庭園を模した空間、キケロのトゥスクルム荘やハドリアヌスのヴィッラ・アドリアーナにアカデメイアなどを模した空間が設けられていたが、現存しない[192]。

医学

ローマ医学においては、アレクサンドリアからローマに移った医師アスクレピアデスが、エピクロス派の原子論を踏まえた医学を展開した[194]。ガレノスは中期プラトン主義の影響を受けつつ、そのアスクレピアデスやストア派を批判した[194]。ガレノスはマルクス・アウレリウスの侍医でもあった[170]。

セクストス・エンペイリコスの名は、医学上の経験派(エンペイリコイ)に属したことにちなむ[195]。

天文学・数学

マニリウスの天文学詩『アストロノミカ』には、ストア派の影響が見られる[184][101]。

プトレマイオスは、同時代の新ピタゴラス派に参加せず、ピタゴラス派を批判的に継承して自説を構築した[196]。

ヒュパティアは、プトレマイオス『アルマゲスト』の注解(父テオンとの共著)やディオファントス、アポロニオスの著作の注解を著した[197]。

Remove ads

関連項目

- Category:古代ローマの哲学者

- ラテン語の成句

- カルペ・ディエム [179]

- テンプス・フギト

- メメント・モリ

- ニル・アドミラリ [199]

- アルスロンガ、ウィータブレウィス

- 髭は哲学者をつくらない(ヘロデス・アッティコス)

- 古代におけるギリシアとローマの関係

- イタリア学派 (ギリシア哲学)

- リベラル・アーツ

- ウーシア

- ヘルメス主義

- 古代神学 [200]

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads