トップQs

タイムライン

チャット

視点

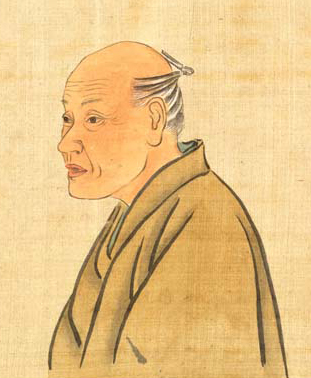

大田南畝

日本の江戸時代の文人、狂歌師、御家人 ウィキペディアから

Remove ads

大田 南畝(おおた なんぽ、寛延2年3月3日〈1749年4月19日〉- 文政6年4月6日〈1823年5月16日〉[1])は、天明期を代表する文人・狂歌師であり、御家人。

名は

勘定所に勤務し支配勘定に昇進した幕府官僚であった一方で、文筆方面でも高い名声を得た。膨大な量の随筆を残す傍ら[3]、狂歌、洒落本、漢詩文、狂詩、などをよくした。特に狂歌で知られ、唐衣橘洲・朱楽菅江と共に狂歌三大家と言われる。南畝を中心にした狂歌師グループは、山手連(四方側)と称された。

Remove ads

生涯

要約

視点

寛延2年(1749年)、江戸の牛込中御徒町(現在の東京都新宿区中町)で、御徒の大田正智[4](吉左衛門)[5]、母利世の第三子で長姉・次姉についで嫡男として生まれた[6][7]。

内山賀邸に入門

下級武士の貧しい家だったが、幼少より学問や文筆に秀でたため[3]、15歳で江戸六歌仙の1人でもあった内山賀邸(後の内山椿軒)に入門し[6]、札差から借金をしつつ国学や漢学の他、漢詩、狂詩などを学んだ。狂歌三大家の1人、朱楽菅江とはここで同門になっている。明和2年(1765年)、17歳で父に倣い御徒見習いとして幕臣となるが学問を続け、18歳の頃には荻生徂徠派の漢学者で太宰春台の門人松崎観海に師事した。また、明和3年(1766年)、18歳にして、はじめての著書となる漢詩作詩用語辞典[8]『明詩擢材』5巻を刊行した[9][10][6]。

寝惚先生文集が評判に

19歳の頃、それまでに書き溜めた狂詩集が22歳年上で同門の平秩東作に見出され、明和4年(1767年)狂詩集『寝惚先生文集』として刊行[11]。これが評判となった[12]。これは師匠であった松崎観海の漢詩集『観海先生集』を

狂歌流行のきっかけをつくる

この後数点の黄表紙を発表するも当たり作はなかったというが、内山賀邸私塾の唐衣橘洲の歌会に参加した明和6年(1769年)頃より自身を「四方赤良[注 1]」と号し、自身もそれまでは捨て歌であった狂歌を主とした狂歌会を開催し「四方連」と称し活動しはじめた。それまで主に上方が中心であった狂歌が江戸で大流行となる『天明狂歌』[注 2]のきっかけを作り、自身も名声を得ることになった。

当時は田沼時代と言われ、潤沢な資金を背景に商人文化が花開いていた時代であり、南畝は時流に乗ったとも言えるが、南畝の作品は自らが学んだ国学や漢学の知識を背景にした作風[注 3]であり、これが当時の知識人たちに受け、また交流を深めるきっかけにもなっていった。

安永4年(1775年)秋に馬糞中咲菖蒲名(漢序末[15])および風鈴山人名(和序末[16])で洒落本の『甲駅新話』を刊行[17]。「甲駅」とは甲州街道の宿場で内藤新宿のこと。

安永5年(1776年)には、落合村(現新宿)周辺で観月会を催し[18]、さらに安永8年(1779年)、高田馬場の茶屋「信濃屋」で70名余りを集め、5夜連続の大規模な観月会も催している[注 4]。翌安永9年には、この年に黄表紙などの出版業を本格化した蔦屋重三郎を版元として『嘘言八百万八伝』を出版、山東京伝などは、この頃に南畝が出会って見出された才能とも言われている。

万載狂歌集を編む

天明3年(1783年)、四方赤良(南畝)と朱楽菅江の共編で『万載狂歌集』を編む。題名から知られるように『千載和歌集』のパロディであり、200人以上の詠んだ狂歌を集めたもの。

この頃から田沼政権下の勘定組頭土山宗次郎に経済的な援助を得るようになり、吉原にも通い出すようになった[注 5]。天明6年(1786年)ころには、吉原の松葉屋の遊女三保崎を身請けし妾とし自宅の離れに住まわせるなどしていた。

寛政の改革下で狂歌の筆を擱く

天明6年(1786年)に老中首座の田沼意次が失脚すると、田沼寄りの幕臣たちは「賄賂政治」の下手人として悉く粛清されていき、南畝の経済的支柱であった土山宗次郎も公金横領の罪が発覚して出奔する(翌天明7年(1787年)12月に捕縛され斬首)。これを機に、南畝は狂歌の筆を

天明7年(1787年)には新たに老中首座となった松平定信により、田沼政治の否定と緊縮財政、風紀取締りによる幕府財政の安定化を目指した寛政の改革が始まるが、同年正月に出版された四方連の人々による南畝編の狂歌集『狂歌千里同風』の南畝自筆の識語には「文月の比(ころ)何がしの太守の新政にて文武の道おこりしかば、この輩(四方連の人々)と交わりをたちて家にこもり居り」[19][20]とあり、またやはり同年正月に出版されたとみられる南畝編の『狂歌才蔵集』からは、出奔した土山を匿って処罰された平秩東作の狂歌を削除している[21][22]。

幸い南畝には咎めがなかったものの、周囲が断罪されていくなかで風評も絶えなかった。政治批判の狂歌「世の中に蚊ほどうるさきものはなし ぶんぶといひて夜もねられず[注 6]」の作者[23]と目されたことや[注 7]、田沼の腹心だった土山と親しかったことで目を付けられたという逸話[25]は有名になっている。さらに「処士横断の禁」(処士は学があるのに官に仕えず民間にいる者。彼らによる幕府批判を防ぐための策)が発せられて風紀に関する取り締まりが厳しくなり、南畝の版元の重三郎や同僚の京伝も処罰を受けた。

俳文集『鶉衣』を編纂、出版

そういう状況のなかで、横井也有の俳文集『鶉衣』を編纂、前編3巻を天明7年(1787年)、後編3巻を翌年に、蔦屋重三郎を版元として出版している[26]。これは、安永の初めごろ、隅田川のほとりの長楽寺に遊んだときに、也有の俳文『借物の弁』を見て感心したので写して帰り、尾張藩士として名古屋で暮らしている也有の消息を、尾張藩の人に会うごとに尋ねていたところ、也有の門人堀田六林[27]が也有の著作をまとめた[28]ものを、同じく尾張藩士の金森桂五がもたらしてくれたが、也有はすでに天明3年に死んだということであった。優れた俳文を、このまま埋もれさせてしまうのは惜しいと南畝が刊行に尽力したものである[29]。

狂歌画集に掲載、『四方のあか』を出版

狂歌の筆は擱いたはずが、天明8年(1788年)には蔦屋重三郎版元で喜多川歌麿画の『画本虫撰[30]』狂歌画集に四方赤良の「毛虫」を題とした「毛をふいて きずやもとめんさしつけて きみがあたりにはひかかりなば」が掲載されている[31]。また、同年に出版されたと推測されている南畝の狂文集『四方のあか』は巻首に著者である南畝の名前がなく、序文を宿屋飯盛が書き、巻末にも飯盛の狂歌が置かれている。自身の名を明かさず飯盛の著作のように見える体裁をとったのは、土山と交流のあった南畝が当局の意向をはばかったものと考えられている[32]。

学問吟味を受験

寛政4年(1792年)9月、44歳の南畝は「学問吟味」が創設されたのを機に試験を受験するよう命を受け、「紀事」一条と「呉子胥論」の答案を書くも落第すという[33][34]。南畝が「呉の国の子胥か、伍氏子胥か」[35]と出題の揚げ足取りをしたために落第したと噂されたという[34]。以後、寛政6年(1794年)2月に第2回目の試験を受けるようとの命を受けて受験[36]、5次試験まであった[37]。その当時小姓組番士だった遠山景晋[注 8]とともに、御目見得以下の甲科及第首席合格となる[36][38]。

世間では狂歌の有名人であった南畝は出世できないと揶揄していたが[注 9]、及第の2年後の寛政8年(1796年)には、支配勘定に任用された。

孝義録 50巻出版のための渉外事務と執筆

寛政11年(1799年)、正月16日に、大坂銅座御用として大坂赴任を命じられたが、その直後に変更命令が出て、孝行者・奇特者を表彰する幕府の孝義録編纂事業担当実務者として孝行奇特者取調御用への出役を命ぜられる[40]。各地からの報告書の吟味・問い合わせを行い、なおかつ出版物の原稿まで執筆した[41]。孝義録 50巻は、南畝のこのような超人的筆力をもって出版されるにいたった[42][注 10]。

併行して御勘定所諸帳面取調御用も

寛政12年(1800年)、御勘定所諸帳面取調御用を命ぜられる。江戸城内の竹橋の倉庫に保管されていた勘定所の書類を整理する役で、整理しても次から次に出てくる書類の山に対して、南畝は「五月雨や日もたけ橋のほぐ(反故)しらべ今日もふる帳あすも古帳」と詠んでいる[44]。

2月から十余人の同僚や部下と共に倉庫に入って整理し、4月中旬にはひとまず終わっているが、この作業の合間に、自ら有用と思った記録類を選択、収集し、その一部を3月に『竹橋蠧簡』5巻(5冊)、閏4月には『竹橋余筆』7巻(7冊)に編集している[45]。その後、『竹橋余筆別集』12巻(12冊)がまとめられたので、1年未満の間に3部の資料集を編集したことになり、この仕事でも有能さを示した[45]。

収集・整理した原史料は、維新後に明治政府に移されたが、大半が散佚するか、関東大震災で焼失してしまっているので、この3部は江戸幕府の財政・民政政策をうかがい知る貴重な歴史資料ということになる[45]。

大坂銅座に赴任

享和元年(1801年)、大坂銅座に赴任[46]、道中を旅日記『改元紀行』に著しているが[47]、別途、公人としての留書として『おしてるの記』がある。これによって、大津に到着した際に三井寺に参詣し、翌日、粟田口から京都に入って東町奉行・西町奉行と所司代に届け出を行い、祇園で食事をしてから大仏三十三間堂[注 11]、東福寺、御所を、用人・中間など5人を伴っての旅程と諸費用の詳細、到着してから6日目までの勤務の状況を知ることができる[48]。

この頃から、「蜀山人」の号で[49][50][51]再び狂歌を細々と再開する。中国で銅山を「蜀山」といったのに因んだもので、物産学者の木村蒹葭堂や国学者の上田秋成らと交流もしている。赴任中の日記が『蘆の若葉』である。『伏見鑑』『難波鑑』『摂津名所図会』などの

支配勘定として勤務のようすは、『銅座御用留[46]』に書き留められているが、大坂銅座の業務がいかなるものかが分かる貴重な資料となっている[55]。

任期を勤め終えて江戸に戻るようすは『壬戌紀行』に著した[56]。

由緒書、明細書、親類書を提出

享和3年2月に、御家人としての大田家の先祖と親類、経歴・賞罰について、由緒書、明細書、親類書を役所に提出した[57]。由緒書には明和2年(1765年)、17歳で御徒見習いになったことからの履歴・賞罰や役儀に伴う前借り金の返済15年の予定であることなどまでが簡潔に記載されている。明細書は由緒書の各項目をそれぞれ詳しく述べている[58]。親類書は前置きとして40年間にわたり問題なく勤めてきたことを由緒書・明細書と重複して、くどいくらいに述べているのは、身分・処遇に関する危惧があってのことなのか理由は分からない。続けて 父方の縁者を詳細に挙げているが、-1798年(寛政10年)に44歳で死んだ妻の里与の名前など一切が書かれていないのは書き忘れたのかどうなのか?また、母方に関しては、祖父母の名前が書かれているだけである[59]。

長崎奉行所へ赴任

文化元年(1804年)、長崎奉行所へ赴任、レザノフ事件に関わる。なお、レザノフ事件解決のため幕府から派遣されたのは、学問吟味同期合格の遠山景晋(後に長崎奉行)であった。『

江戸での見聞を記録

文化4年(1807年)8月、隅田川に架かる永代橋が崩落するという事故を偶然に目の当たりにし[注 13]、自ら様々な記事や風聞を取材して証言集『夢の憂橋』を出版。

文化5年(1808年)、暮12月16日に堤防の状態などを調査する玉川巡視の役目に就く。この時、業務の合間の見聞を記録したものが『調布日記』で南畝にとっては忙中閑ありである[63][64]。

文化9年(1812年)、息子の定吉が支配勘定見習として召しだされる[注 14]も、心気を患って失職。自身の隠居を諦め働き続けながら、狂歌集『放歌集』を出版。

辞世

文政6年(1823年)、元旦に「生きすぎて 七十五年食ひつぶし かぎり知られぬ天地の恩」と詠む[65][66]。登城の道での転倒が元で3月28日から脳卒中症を発し[67]、4月6日に死去[67]、75歳であった。辞世の歌は「今までは人のことだと思ふたに俺が死ぬとはこいつはたまらん」と伝えるものもあるが、別に漢詩・狂詩・狂歌のひととおりが揃った南畝絶筆というのがあるのは南畝らしい[68][69]。

Remove ads

著作

要約

視点

上述した著作以外の主なものは以下のとおり。

- 半日閑話(随筆)

- 市井の見聞雑事を記したものであり、全25巻の内、12巻から16巻までの300余条の記事は「街談録」の名で流布していた[71]。当時の世相を窺い知ることのできる史料として史料価値が高い。例を挙げると京都の方広寺大仏(京の大仏)の焼失についての記述がある。方広寺大仏は当時大仏として日本一の高さを誇っていたが、寛政10年(1798年)に落雷のため焼失してしまった。その時何があり、どのような経過を辿って焼失したかについて、風聞に基づくものと思われるが詳細な記述がある[72][73]。「(大仏は)御鼻より火燃出、誠に入滅の心地にて京中の貴賎、老若、其外火消のもの駆け付け、此時に至りいたし方なく感涙を催し、ただ合掌十念唱えしばかり也[74]」という一文が著名である。なお「半日閑話」の作者について、すべて南畝の手によって書かれたものではなく、南畝作のものをベースに他の者が次々と記事を加筆していき、現在残るような形(大著)になったとする説もある。

・浮世絵類考

・ 『一話一言』(随筆) 全56巻。

- 南畝の編著書中でもっとも名高く、且つ最も長大にして、漢詩集『南畝集』とともにもっとも長い期間をかけて成立したものである[75]。南畝自身の身辺雑記や追憶や見聞、目にした書物・記録の転写や抄記、風俗や故事についての考証など、雑多な記事が、脈絡もなく南畝の意の赴くままに年代順に記録されたものである[75]。この記録の中から、南畝自身の著書を生み出すとともに[76]、また何度か翻刻されてきたために、多くの読者に江戸時代の生活・民俗の情報を提供するデータベースとなった[76]。柳田国男は『一話一言』中の奇談・習俗に関する記録を民俗学研究の材料の一つにしたし[77]、森鴎外は短編小説『ぢいさんばあさん[78]』の材料[79]をこれから採った[76]。

- 「一話一言 巻1 - 巻12」『大田南畝全集 第12巻』岩波書店、1986年。

- 「一話一言 巻13 - 巻26」『大田南畝全集 第13巻』岩波書店、1987年。

- 「一話一言 巻27 - 巻41」『大田南畝全集 第14巻』岩波書店、1987年。

- 「一話一言 巻42 - 巻56」『大田南畝全集 第15巻』岩波書店、1987年。

- 「一話一言 補遺参考篇 1-3」『大田南畝全集 第16巻』岩波書店、1988年。

・ 『大田南畝全集』 全20巻・別巻1(浜田義一郎、中野三敏、日野龍夫、揖斐高 編)、岩波書店。

- 『大田南畝全集 第1巻 狂歌・狂文・狂詩Ⅰ』1985年。

- 『大田南畝全集 第2巻 狂歌・狂文・狂詩Ⅱ』1986年。

- 『大田南畝全集 第3巻 漢詩文Ⅰ』1986年。

- 『大田南畝全集 第4巻 漢詩文Ⅱ』1987年。

- 『大田南畝全集 第5巻 漢詩文Ⅲ』1987年。

- 『大田南畝全集 第6巻 漢詩文』1988年。

- 『大田南畝全集 第7巻 戯作』1986年。

- 『大田南畝全集 第8巻 日記・紀行・書留Ⅰ』1985年。

- 『大田南畝全集 第9巻 日記・紀行・書留Ⅱ』1985年。

- 『大田南畝全集 第10巻 随筆Ⅰ』1986年。

- 『大田南畝全集 第11巻 随筆Ⅱ』1988年。

- 『大田南畝全集 第12巻 随筆Ⅲ』1986年。

- 『大田南畝全集 第13巻 随筆Ⅳ』1987年。

- 『大田南畝全集 第14巻 随筆Ⅴ』1987年。

- 『大田南畝全集 第15巻 随筆Ⅵ』1987年。

- 『大田南畝全集 第16巻 随筆Ⅶ』1988年。

- 『大田南畝全集 第17巻 雑録Ⅰ』1988年。

- 『大田南畝全集 第18巻 雑録Ⅱ』1988年。

- 『大田南畝全集 第19巻 書簡・蔵書目録・識語』1988年。

- 『大田南畝全集 第20巻 補遺・年譜・参考編』1990年。

- 『大田南畝全集 別巻』2000年。

・『蜀山人未刊資料集 全3巻』ゆまに書房〈国文学研究資料文庫 28-30〉、1984年。

- 『蜀山人未刊資料集 第1巻』〈国文学研究資料文庫 28〉。

- 『蜀山人未刊資料集 第2巻』〈国文学研究資料文庫 29〉。

- 『蜀山人未刊資料集 第3巻』〈国文学研究資料文庫 30〉。

Remove ads

親族

大田氏は藤原姓。武蔵国多摩郡恋ヶ窪の大田目を名字の地とする。家祖の七郎右衛門は4代将軍・徳川家綱に出仕して賄組頭を務めたというが、南畝の曾祖父のころよりは代々御徒を襲った[59]。

- 祖父:正忠(源八、????-1749年(寛延2年9月))

- 祖母:児玉氏(????-1727年)

- 父:正智(吉左衛門、1716-1788年(天明8年9月))

- 母:利世(杉田氏、1724-1796年) - 闕所物奉行同心・渋垂忠右衛門の娘、小普請組・杉田八兵衛の養女

- 長姉(????-1808年) - 鉄砲玉薬組同心・野村新平直方の妻

- 次姉(????-1825年) - 清水家家臣・吉見佐吉の妻。紀定丸(儀助義方)の母

- 弟:島崎栄名(金次郎、????-1828年) - 清水家家臣・島崎幸蔵の養子

- 妻:里与(富原氏、1755-1798年(寛政10年3月)) - 富原福寿の娘

- 長女:妙栖童女(1772-1773年)

- 長男:俶(定吉、1780-1837年)

- 孫:畯(鎌太郎、1801-1866年)

- 孫:豊(1804-1864年) - 山県常右衛門の妻

- 孫:イク(1807-1851年) - 池田半兵衛の妻

- 孫:市川鉄次郎(????-1832年) - 母方・市川氏の養子

- 次女:幸(1782-1838年) - 御徒・佐々木金兵衛剛達の夫

- 後妻:米(よね、????-????年)

- 妾:賤(しづ、????-1793年) - 元新吉原松葉屋遊女・三穂崎

関連作品

- 映画

- テレビドラマ

- 『南町奉行事件帖 怒れ!求馬』シリーズ(1997年 - 2001年、TBS、演:植木等)……大田蜀山人名義で登場

- 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(2025年、NHK大河ドラマ、演:桐谷健太)[80]

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads