トップQs

タイムライン

チャット

視点

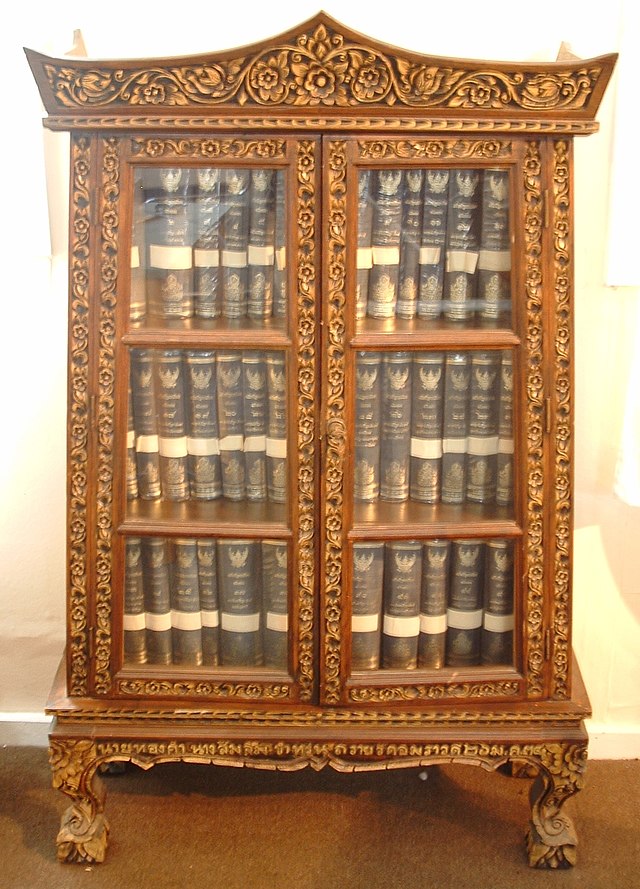

パーリ仏典

南伝の上座部仏教に伝わるパーリ語で書かれた仏典 ウィキペディアから

Remove ads

パーリ仏典(パーリ語仏典、パーリ聖典、Pali Canon)、あるいはパーリ三蔵(巴: Tipiṭaka, ティピタカ、三蔵のこと)は、南伝の上座部仏教に伝わるパーリ語で書かれた仏典である。北伝の大乗仏教に伝わる漢語・チベット語の仏典と並ぶ三大仏典群の1つ。パーリ経典(パーリ語経典)とも呼ばれることがある。なお、「パーリ」とは聖典の意であり[1]、各経典に関して「〜聖典」(-pāḷi)という表現もよく用いられる。

日本でも戦前に輸入・翻訳され、漢訳大蔵経(北伝大蔵経)、チベット大蔵経に対して、『南伝大蔵経』『パーリ大蔵経』(パーリ語大蔵経)などとしても知られる。

概略

→「大乗非仏説」も参照

律は中国やチベットにそれぞれ伝わっているものとは異なる内容のもので、通称『パーリ律』と呼ばれる。

経は漢訳大蔵経で言えば、概ね「阿含部」「本縁部」に相当するもので、当然のことながら大乗仏教経典は含まれていない。『パーリ仏典』の中で、釈迦は現世の欲や執着を絶って輪廻から解脱し、二度と生まれ変わることなく涅槃に至るのが至高だと説いている。大乗仏教で見られる浄土という概念が説かれることはなく、釈迦以外の仏(阿弥陀如来など)は登場しない。上座部仏教では大乗経典で説かれる釈迦以外の仏は後世に創作されたものであるとして信仰の対象としていない(大乗非仏説)。

釈迦と同時代に存在した思想家(サマナ)に関する記述もあり(六師外道)、古代インド哲学の様相を窺い知ることのできる史料ともなっている。

Remove ads

成立

要約

視点

写本の成立年代

山中行雄が「東南アジア地域においては,現存写本の数自体が膨大である一方,高温多湿の気候,写本の保存体制の不備等から,古写本の保存が極めて困難で,15世紀以前の写本を発見することは,かなり稀である」と論じるように、『パーリ仏典』は古い写本が存在しない[2]。

高等批評研究では、『パーリ仏典』は古い写本が存在しないが、『パーリ仏典』の方が大乗経典より成立が先行するというのが通説である。その理由について、例えば『大般涅槃経』では『パーリ仏典』収録の『大パリニッバーナ経』を改変して、大乗版『大般涅槃経』を創作したと考えると辻褄が合うこと[3][4]、『パーリ仏典』に登場する言語や地名は文献史学的に見て古いと認められることなどが挙げられる。言語学的観点からは『パーリ仏典』のスッタニパータ4・5章は、古代ヴェーダ語の語形が現れることが多いことなどから前田惠學は最古層の仏典であるとする説を唱えた[5]。この説は現在定説となっている[6]。また現存最古の仏教写本であるガンダーラ語仏教写本からもスッタニパータの「犀角の句」が確認されている[7]。

インド学者でパーリ語の専門家であるオスカー・フォン・ヒンヌーバーは、文献学的に見て『パーリ仏典』に収録される『大パリニッバーナ経』の中には、釈迦の生前に近い時期に遡る非常に古風な地名、構文が残っていると指摘し、成立年代を紀元前350年から紀元前320年頃とする説を提示している [3][4]。

以上が通説であるが『パーリ仏典』の成立年代を疑う見解がある。とりわけ大乗非仏説を巡る論争で「上座部仏教の優位性」を否定する立場からこの説が唱えられることが多い。

『パーリ仏典』の成立年代を疑う学説としては以下がある。中村元は最古層とされる仏典スッタニパータに四諦などの仏教の基本教義が見えないことを理由に、『パーリ仏典』の教義や戒律などの大部分は釈迦入滅後に段階的に成立したとする説を唱えた。

下田正弘は文献史学(高等批評)研究を踏まえれば、「元々オリジナルの仏説が存在し、それを改編して大乗経典が成立したこと(大乗非仏説)」自体は学術的に正しいと認めているが[8]、漢訳経典(漢訳阿含経・漢訳大乗経典)と『パーリ仏典』を比較したとき、パーリ仏典の現存写本の年代は漢訳仏典よりずっと新しいこと、伝承の系譜が不明であるパーリ仏典を根拠として紀元前の釈迦の説法を復元推定するのは学問的方法としておかしいと下田は主張した。下田は「K. R.ノーマンおよびO.フォン=ヒニューバによれば,現在利用可能なパーリ語の写本はほとんどが18世紀から19世紀という,きわめて近年のものである(von Hinüber 1983, 78; 1994, 188; Geiger and Norman 1994, XXV).しかもこれらの写本がどのような過程をたどって現在に至ったかほとんど情報がないため,近代以前の足跡は写本自身から知りえない.この点,漢訳の諸経典が古い時代―『道安録』を起点とするなら四世紀以降―より翻訳状況の記録とともに継承されていることに比すると,その歴史資料としての価値にはかなりの限界がある」[9]と述べている。

こうした見解に対して清水俊史は、言語学的にスッタニパータが最古層の仏典であることは認めるが、スッタニパータのような韻文は大衆向けの通俗的なもので仏教の教義を体系的に網羅したものではないので、中村元の「スッタニパータに基本教義が見えないことを理由に、『パーリ仏典』は釈迦入滅後に段階的に成立したとする説」は誤りだとし、『パーリ仏典』に見られる教義や戒律は古くから存在するもので後年に段階的に発展したものではないと論じている[10]。また清水は『パーリ仏典』の写本年代のみに着目するのは適当ではなく、高等批評研究に基づき総合的に勘案すれば『パーリ仏典』の成立年代は大乗経典よりも先行することが明らかであると説明している[10]。また清水は、大乗経典に基づいてブッダを探求することは、グノーシス派が創作した外典福音書に基づいてイエスを探求するようなもので不適当であると説明している[11]。

パーリ仏典の古写本が少ないことは、学術的な研究上のネックにはなるものの、信仰の対象としての価値を減ずるものではない。そもそも上座部仏教の教義では、聖典の本質は、書写された経巻そのものにあるのではなく、それが有情によって記憶・実践・暗誦されていることにこそある(清水2018[12]pp.26-27)とされてきたことにも注意すべきである。

言語学的観点から

パーリ仏典は、部派仏教時代に使われていたプラークリット(俗語)の1つであり、(釈迦が生きた北東インドのマガダ地方の方言ではなく)西インド系[1]の、より具体的にはウッジャイン周辺で用いられたピシャーチャ語の一種であると推定されるパーリ語で書かれている[13]。第1回-第3回の結集や、後代における仏典のサンスクリット化からも分かる通り、仏典はその歴史の過程で編纂・増広・翻訳が繰り返されており、パーリ仏典はその歴史過程における、インド部派仏教時代の形態を強く留めている、現存する唯一の仏典だと言える。

上座部仏教では伝統的に、この仏典の言語であるパーリ語が、釈迦が用いたいわゆるマガダ語であると信じられてきたが、学問的知見が広まった今日においてはそうした主張は弱まってきている。ただし、マガダ語とパーリ語は、実際には言語的にそれほど相違しておらず、語彙をほぼ共有し、文法上の差異もさほどないなど、むしろかなり近似的な関係にあったと推定されている[14]。

史的ブッダ論

大乗非仏説では、上座部仏教に近い仏教の教義と、『パーリ仏典』などで描かれる「六神通を使う超人的なブッダ像」が紀元前の間に既に確立していたが、それを改変して大乗仏教が派生したと捉える(キリスト教で例えるならば後世に派生しトマスの福音書・ユダの福音書などを新たに創作したグノーシス派のような存在と捉える)[15]。大乗仏説論者(大乗非仏説に反対する論者)からはこの論理に破綻または明確な矛盾があり大乗非仏説は誤りであるという論理が立てられる。

紀元前に成立していたと見られる、『パーリ仏典』などで描かれる「六神通を使う超人的なブッダ像」に関しても、神足通で空を飛ぶ、他心通で相手の思考を全て読み取るなどの釈迦の逸話は非科学的であるとして、紀元前の間に創作されたとする見解があり(上座部仏教も非仏説論)、中村元は高等批評研究によって神話的要素を全て排除した「史的ブッダ」の復元を試みていた。しかし現在ではこうした研究は下火になっている。その理由については以下による。

- 『リグ・ヴェーダ』など釈迦在世時より成立が遡ると見られる史料は存在するものの、釈迦と同時代で釈迦を客観的に記録した一次史料が皆無である。一次史料が皆無な状況で仏伝(釈迦の伝記)から単に神話的要素を削ぎ落しても客観的な考察が不可能であり、結局歴史学者の主観や願望が入ったフィクションの「史的ブッダ」が創出されるだけで、かえって史的研究にとって有害だと見なされている[16]。

- 「釈迦が説いたのは、いかなる思想家・宗教家でも歩むべき真実の道である。ところが後世の経典作者は(中略)仏教という特殊な教えをつくってしまったのである」と仏教を説明した中村元の学説に代表されるように、「釈迦は教えを説いた哲学者のような人物で宗教家ではなかったが、死後に神格化されて上座部仏教と大乗仏教が成立した」という非仏説論がかつて存在したが、古代インドの宗教観、聖者信仰を踏まえれば、釈迦は何らかの宗教行為(輪廻からの解脱など)を目指しており在世中から既に神格化されていたと考える方が適当だとして、この非仏説論は現在否定されている為。よって紀元前の間に超人的逸話が加上された可能性はあるものの、神話的要素を完全に排した「常人ブッダ」という概念は成立しない[17]。

上記の理由から原始仏教研究では敢えて「史的ブッダ」を探求せず、信仰の問題(信じるか信じないか)は別にして「超人的なブッダ像」のまま研究を行うことが現在のスタンダードになっている。大谷大学教授の新田智通は次のように説明している。

実際に仏典を紐解いてみると、最初期のものと思われる文献においても、一個人としての「人間ゴータマ(釈迦)」はまったく説かれていないし、また一般的に保守的な見解に立っていたとされる上座部の文献を見ても(略)そこに描かれているゴータマの姿というのは一貫して神話的、超越的なのである[18]。

東南アジアでの伝播

現在、スリランカ・ミャンマー・タイ等の上座部仏教文化圏で流通しているパーリ仏典は、分別説部(赤銅鍱部)と呼ばれる上座部一派の流れをくむ、スリランカ仏教大寺派に起源を持つものが、12世紀以降に広まったものであり、瑣末な差異こそあれ、基本的に同一のテキストである。

近代以降は、1881年にロンドンに設立されたパーリ聖典協会(Pali Text Society, PTS)の校訂出版本[注釈 1]や、1954年にビルマ(ミャンマー)のヤンゴン(ラングーン)で行われた第6回結集によって編纂された聖典テキスト(第六回結集本)[注釈 2]等が、共通の底本となっている。

Remove ads

構成

要約

視点

漢訳仏典、チベット語訳仏典と同じく、律蔵(Vinaya Piṭaka(ヴィナヤ・ピタカ))、経蔵(Sutta Piṭaka(スッタ・ピタカ))、論蔵(Abhidhamma Piṭaka(アビダンマ・ピタカ))の三蔵(Tipiṭaka(ティピタカ))から成る。順序としては、律蔵が軽視されて後回しにされる漢訳とは異なり、チベット仏典と同じく、律蔵が最初に来る。

律蔵

→詳細は「律蔵 (パーリ)」を参照

律蔵(Vinaya Piṭaka(ヴィナヤ・ピタカ)):戒律

- 経分別(きょうふんべつ、Sutta-vibhanga) - 波羅提木叉(Patimokkha、僧団内規則、具足戒)の解説

- 大分別(Maha-vibhanga) - 比丘戒

(1. 波羅夷(Parajika) 2. 僧残法(Sanghadisesa) 3. 不定法(Aniyata) 4. 捨堕法(Nissaggiya pacittiya) 5. 波逸提法(Pacittiya) 6. 提舎尼法(Patidesaniya) 7. 衆学法(Sekhiyavatta) 8. 滅諍法(Adhikarana-samatha)) - 比丘尼分別(Bhikkhuni-vibhanga) - 比丘尼戒

(1. 波羅夷(Parajika) 2. 僧残法(Sanghadisesa) 3. 捨堕法(Nissaggiya pacittiya) 4. 波逸提法(Pacittiya) 5. 提舎尼法(Patidesaniya) 6. 衆学法(Sekhiyavatta) 7. 滅諍法(Adhikarana-samatha))

- 大分別(Maha-vibhanga) - 比丘戒

- 犍度(けんど、Khandhaka) - 僧団運営規則

- 大品(Maha-vagga)

(1. 大犍度(Maha-khandhaka) 2. 薩犍度(Uposathak-khandhaka) 3. 入雨安居犍度(Vassupanayikak-khandhaka) 4. 自恣犍度(Pavaranak-khandhaka) 5. 皮革犍度(Cammak-khandhaka) 6. 薬犍度(Bhesajjak-khandhaka) 7. 迦絺那衣犍度(Kathinak-khandhaka) 8. 衣犍度(Civarak-khandhaka) 9. 瞻波犍度(Campeyyak-khandhaka) 10. 拘睒弥犍度(Kosambakak-khandhaka)) - 小品(Culla-vagga)

(1. 羯磨犍度(Kammak-khandhaka) 2. 別住犍度(Parivasikak-khandhaka) 3. 集犍度(Samuccayak-khandhaka) 4. 滅諍犍度(Samathak-khandhaka) 5. 小事犍度(Khuddakavatthuk-khandhaka) 6. 臥坐具犍度(Senasanak-khandhaka) 7. 破僧犍度(Sanghabhedakak-khandhaka) 8. 儀法犍度(Vattak-khandhaka) 9. 遮説戒犍度(Patimokkhatthapanak-khandhaka) 10. 比丘尼犍度(Bhikkhunik-khandhaka) 11. 五百結集犍度(Pancasatikak-khandhaka) 12. 七百結集犍度(Sattasatikak-khandhaka))

- 大品(Maha-vagga)

- 附随(ふずい、Parivara)

経蔵

→詳細は「経蔵 (パーリ)」を参照

経蔵(Sutta Piṭaka(スッタ・ピタカ)):経典本体

- 長部(じょうぶ、Digha Nikaya(ディーガ・ニカーヤ))- 長編の経典集

- 戒蘊篇(Sīlakkhandha-vagga)

(1. 梵網経(Brahmajala-sutta) 2. 沙門果経(Samannaphala-sutta) 3. 阿摩昼経(Ambattha-sutta) 4. 種徳経(Sonadanda-sutta) 5. 究羅檀頭経(Kutadanta-sutta) 6. 摩訶梨経(Mahali-sutta) 7. 闍利経 (Jaliya-sutta) 8. 迦葉師子吼経(Mahasihanada-sutta) 9. 布吒婆経(Potthapada-sutta) 10. 須婆経(Subha-sutta) 11. 堅固経(Kevatta-sutta) 12. 露遮経(Lohicca-sutta) 13. 三明経(Tevijja-sutta)) - 大篇(Maha-vagga)

(1. 大本経(Mahapadana-sutta) 2. 大縁経(Mahanidana-sutta) 3. 大般涅槃経(Mahaparinibbana-sutta) 4. 大善見王経(Mahasudassana-sutta) 5. 闍尼沙経(Janavasabha-sutta) 6. 大典尊経(Mahagovinda-sutta) 7. 大会経(Mahasamaya-sutta) 8. 帝釈所問経(Sakkapanha-sutta) 9. 大念処経(Mahasatipatthana-sutta) 10. 弊宿経(Payasi-sutta)) - 波梨篇(Pathika-vagga)

(1. 波梨経(Pathika-sutta) 2. 優曇婆邏師子吼経(Udumbarika-sutta) 3. 転輪聖王師子吼経(Cakkavatti-sutta) 4. 起世因本経(Agganna-sutta) 5. 自歓喜経(Sampasadaniya-sutta) 6. 清浄経(Pasadika-sutta) 7. 三十二相経(Lakkhana-sutta) 8. 教授尸伽羅越経(Sigalovada-sutta) 9. 阿吒曩胝経(Atanatiya-sutta) 10. 等誦経(Sangiti-sutta) 11. 十上経(Dasuttara-sutta))

- 戒蘊篇(Sīlakkhandha-vagga)

- 中部(ちゅうぶ、Majjhima Nikaya(マッジマ・ニカーヤ))- 中編の経典集

- 根本五十経篇(Mula-pannasa)

- 根本法門品(Mulapariyaya-vaggo)

(1. 根本法門経(Mulapariyaya-sutta) 2. 一切漏経(Sabbasava-sutta) 3. 法嗣経(Dhammadayada-sutta) 4. 怖駭経(Bhayabherava-sutta) 5. 無穢経(Anangana-sutta) 6. 願経(Akankheyya-sutta) 7. 布喩経(Vattha-sutta) 8. 削減経(Sallekha-sutta) 9. 正見経(Sammaditthi-sutta) 10. 念処経(Mahasatipatthana-sutta)) - 師子吼品(Sihanada-vaggo)

(1. 師子吼小経(Culasihanada-sutta) 2. 師子吼大経(Mahasihanada-sutta) 3. 苦蘊大経(Mahadukkhakkhandha-sutta) 4. 苦蘊小経(Culadukkhakkhandha-sutta) 5. 思量経(Anumana-sutta) 6. 心荒野経(Cetokhila-sutta) 7. 林薮経(Vanapattha-sutta) 8. 蜜丸経(Madhupindika-sutta) 9. 双考経(Dvedhavitakka-sutta) 10. 考想息止経(Vitakkasanthana-sutta)) - 譬喩法品(Opamma-vaggo)

(1. 鋸喩経(Kakacupama-sutta) 2. 蛇喩経(Alagaddupama-sutta) 3. 蟻垤経(Vammika-sutta) 4. 伝車経(Rathavinita-sutta) 5. 撒餌経(Nivapa-sutta) 6. 聖求経(Pasarasi-sutta) 7. 象跡喩小経(Culahatthipadopama-sutta) 8. 象跡喩大経(Mahahatthipadopama-sutta) 9. 心材喩大経(Mahasaropama-sutta) 10. 心材喩小経(Culasaropama-sutta)) - 双大品(Mahayamaka-vaggo)

(1. 牛角林小経(Culagosinga-sutta) 2. 牛角林大経(Mahagosinga-sutta) 3. 牧牛者大経(Mahagopalaka-sutta) 4. 牧牛者小経(Culagopalaka-sutta) 5. 薩遮迦小経(Culasaccaka-sutta) 6. 薩遮迦大経(Mahasaccaka-sutta) 7. 愛尽小経(Culatanhasankhaya-sutta) 8. 愛尽大経(Mahatanhasankhaya-sutta) 9. 馬邑大経(Mahaassapura-sutta) 10. 馬邑小経(Culaassapura-sutta)) - 双小品(Culayamaka-vaggo)

(1. 薩羅村婆羅門経(Saleyyaka-sutta) 2. 鞞蘭若村婆羅門経(Veranjaka-sutta) 3. 有明大経(Mahavedalla-sutta) 4. 有明小経(Culavedalla-sutta) 5. 得法小経(Culadhammasamadana-sutta) 6. 得法大経(Mahadhammasamadana-sutta) 7. 思察経(Vimamsaka-sutta) 8. 憍賞弥経(Kosambiya-sutta) 9. 梵天請経(Brahmanimantanika-sutta) 10. 魔訶責経(Maratajjaniya-sutta))

- 根本法門品(Mulapariyaya-vaggo)

- 中分五十経篇(Majjhima-pannasa)

- 居士品(Gahapati-vaggo)

(1. カンダラカ経(Kandaraka-sutta) 2. アッタカ城人経(Atthakanagara-sutta) 3. 有学経(Sekha-sutta) 4. 哺多利経(Potaliya-sutta) 5. ジーヴァカ経(Jivaka-sutta) 6. 優波離経(Upali-sutta) 7. 狗行者経(Kukkuravatika-sutta) 8. 無畏王子経(Abhayarajakumara-sutta) 9. 多受経(Bahuvedaniya-sutta) 10. 無戯論経(Apannaka-sutta)) - 比丘品(Bhikkhu-vaggo)

(1. 教誡羅睺羅菴婆蘗林経(Ambalatthikarahulovada-sutta) 2. 教誡羅睺羅大経(Maharahulovada-sutta) 3. 摩羅迦小経(Culamalukya-sutta) 4. 摩羅迦大経(Mahamalukya-sutta) 5. 跋陀利経(Bhaddali-sutta) 6. 鶉喩経(Latukikopama-sutta) 7. 車頭聚落経(Catuma-sutta) 8. 那羅伽波寧村経(Nalakapana-sutta) 9. 瞿尼師経(Goliyani-sutta) 10. 枳吒山邑経(Kitagiri-sutta)) - 普行者品(Paribbajaka-vaggo)

(1. 婆蹉衢多三明経(Tevijjavaccha-sutta) 2. 婆蹉衢多火経(Aggivaccha-sutta) 3. 婆蹉衢多大経(Mahavaccha-sutta) 4. 長爪経(Dighanakha-sutta) 5. 摩犍提経(Magandiya-sutta) 6. サンダカ経(Sandaka-sutta) 7. 善生優陀夷大経(Mahasakuludayi-sutta) 8. 沙門文祁子経(Samanamundika-sutta) 9. 善生優陀夷小経(Culasakuludayi-sutta) 10. 鞞摩那修経(Vekhanasa-sutta)) - 王品(Raja-vaggo)

(1. 陶師経(Ghatikara-sutta) 2. 頼吒惒羅経(Ratthapala-sutta) 3. 大天櫞林経(Maghadeva-sutta) 4. 摩偸羅経(Madhura-sutta) 5. 菩提王子経(Bodhirajakumara-sutta) 6. 鴦掘摩経(Angulimala-sutta) 7. 愛生経(Piyajatika-sutta) 8. 鞞訶提経(Bahitika-sutta) 9. 法荘厳経(Dhammacetiya-sutta) 10. 普棘刺林経(Kannakatthala-sutta)) - 婆羅門品(Brahmana-vaggo)

(1. 梵摩経(Brahmayu-sutta) 2. 施羅経(Sela-sutta) 3. 阿摂惒経(Assalayana-sutta) 4. 瞿哆牟伽経(Ghotamukha-sutta) 5. 商伽経(Canki-sutta) 6. 鬱痩歌邏経(Esukari-sutta) 7. 陀然経(Dhananjani-sutta) 8. 婆私吒経(Vasettha-sutta) 9. 須婆経(Subha-sutta) 10. 傷歌邏経(Sangarava-sutta))

- 居士品(Gahapati-vaggo)

- 後分五十経篇(Upari-pannasa)

- 天臂品(Devadaha-vaggo)

(1. 天臂経(Devadaha-sutta) 2. 五三経(Pancattaya-sutta) 3. 如何経(Kinti-sutta) 4. 舎弥村経(Samagama-sutta) 5. 善星経(Sunakkhatta-sutta) 6. 不動利益経(Anenjasappaya-sutta) 7. 算数家目犍連経(Ganakamoggallana-sutta) 8. 瞿黙目犍連経(Gopakamoggallana-sutta) 9. 満月大経(Mahapunnama-sutta) 10. 満月小経(Culapunnama-sutta)) - 不断品(Anupada-vaggo)

(1. 不断経(Anupada-sutta) 2. 六浄経(Chabbisodhana-sutta) 3. 善士経(Sappurisa-sutta) 4. 応習不応習経(Sevitabbasevitabba-sutta) 5. 多界経(Bahudhatuka-sutta) 6. 仙呑経(Isigili-sutta) 7. 大四十経(Mahacattarisaka-sutta) 8. 入出息念経(Anapanassati-sutta) 9. 身行念経(Kayagatasati-sutta) 10. 行生経(Sankharupapatti-sutta)) - 空品(Sunnata-vaggo)

(1. 空小経(Culasunnata-sutta) 2. 空大経(Mahasunnata-sutta) 3. 希有未曾有法経(Acchariyaabbhuta-sutta) 4. 薄拘羅経(Bakula-sutta) 5. 調御地経(Dantabhumi-sutta) 6. 浮弥経(Bhumija-sutta) 7. 阿那律経(Anuruddha-sutta) 8. 随煩悩経(Upakkilesa-sutta) 9. 賢愚経(Balapandita-sutta) 10. 天使経(Devaduta-sutta)) - 分別品(Vibhanga-vaggo)

(1. 一夜賢者経(Bhaddekaratta-sutta) 2. 阿難一夜賢者経(Anandabhaddekaratta-sutta) 3. 大迦旃延一夜賢者経(Mahakaccanabhaddekaratta-sutta) 4. 盧夷強耆一夜賢者経(Lomasakaṅgiyabhaddekaratta-sutta) 5. 小業分別経(Culakammavibhanga-sutta) 6. 大業分別経(Mahakammavibhanga-sutta) 7. 六処分別経(Salayatanavibhanga-sutta) 8. 総説分別経(Uddesavibhanga-sutta) 9. 無諍分別経(Aranavibhanga-sutta) 10. 界分別経(Dhatuvibhanga-sutta) 11. 諦分別経(Saccavibhanga-sutta) 12. 施分別経(Dakkhinavibhanga-sutta)) - 六処品(Salayatana-vaggo)

(1. 教給孤独経(Anathapindikovada-sutta) 2. 教闡陀経(Channovada-sutta) 3. 教富楼那経(Punnovada-sutta) 4. 教難陀迦経(Nandakovada-sutta) 5. 教羅睺羅小経(Cularahulovada-sutta) 6. 六六経(Chachakka-sutta) 7. 大六処経(Mahasalayatanika-sutta) 8. 頻頭城経(Nagaravindeyya-sutta) 9. 乞食清浄経(Pindapataparisuddhi-sutta) 10. 根修習経(Indriyabhavana-sutta))

- 天臂品(Devadaha-vaggo)

- 根本五十経篇(Mula-pannasa)

- 相応部(そうおうぶ、Samyutta Nikaya(サンユッタ・ニカーヤ))- テーマ別の短編経典集

- 有偈篇(Sagatha-vagga)

(1. 諸天相応(Devata-samyutta) 2. 天子相応(Devaputta-samyutta) 3. 拘薩羅相応(Kosala-samyutta) 4. 悪魔相応(Mara-samyutta) 5. 比丘尼相応(Bhikkhuni-samyutta) 6. 梵天相応(Brahma-samyutta) 7. 婆羅門相応(Brahmana-samyutta) 8. 婆耆沙長老相応(Vangisa-samyutta) 9. 森相応(Vana-samyutta) 10. 夜叉相応(Yakkha-samyutta) 11. 帝釈相応(Sakka-samyutta)) - 因縁篇(Nidana-vagga)

(1. 因縁相応(Nidana-samyutta) 2. 現観相応(Abhisamaya-samyutta) 3. 界相応(Dhatu-samyutta) 4. 無始相応(Anamatagga-samyutta) 5. 迦葉相応(Kassapa-samyutta) 6. 利得供養相応(Labhasakkara-samyutta) 7. 羅睺羅相応(Rahula-samyutta) 8. 勒叉那相応(Lakkhana-samyutta) 9. 譬喩相応(Opamma-samyutta) 10. 比丘相応(Bhikkhu-samyutta)) - 蘊篇(Khandha-vagga)

(1. 蘊相応(Khandha-samyutta) 2. 羅陀相応(Radha-samyutta) 3. 見相応(Ditthi-samyutta) 4. 入相応(Okkanta-samyutta) 5. 生相応(Uppada-samyutta) 6. 煩悩相応(Kilesa-samyutta) 7. 舎利弗相応(Sariputta-samyutta) 8. 龍相応(Naga-samyutta) 9. 金翅鳥相応(Supanna-samyutta) 10. 乾闥婆相応(Gandhabbakaya-samyutta) 11. 雲相応(Valahaka-samyutta) 12. 婆蹉種相応(Vacchagotta-samyutta) 13. 禅定相応(Jhana-samyutta)) - 六処篇(Salayatana-vagga)

(1. 六処相応(Salayatana-samyutta) 2. 受相応(Vedana-samyutta) 3. 女人相応(Matugama-samyutta) 4. 閻浮車相応(Jambukhadaka-samyutta) 5. 沙門出家相応(Samandaka-samyutta) 6. 目犍連相応(Moggallana-samyutta) 7. 質多相応(Citta-samyutta) 8. 聚落主相応(Gamani-samyutta) 9. 無為相応(Asankhata-samyutta) 10. 無記説相応(Abyakata-samyutta)) - 大篇(Maha-vagga)

(1. 道相応(Magga-samyutta) 2. 覚支相応(Bojjhanga-samyutta) 3. 念処相応(Satipatthana-samyutta) 4. 根相応(Indriya-samyutta) 5. 正勤相応(Sammappadhana-samyutta) 6. 力相応(Bala-samyutta) 7. 神足相応(Iddhipada-samyutta) 8. 阿那律相応(Anuruddha-samyutta) 9. 静慮相応(Jhana-samyutta) 10. 入出息相応(Anapana-samyutta) 11. 預流相応(Sotapatti-samyutta) 12. 諦相応(Sacca-samyutta))

- 有偈篇(Sagatha-vagga)

- 増支部(ぞうしぶ、Anguttara Nikaya(アングッタラ・ニカーヤ))- トピック内容の数ごとにまとめた短編経典集。その支(aṅga)の数が集(nipata)を重ねるごとに1つ1つ増えていくので、「aṅga(支)-uttara(上/増)」、漢訳では「増支」「増一[19]」といった表現が成される。

- 一集(Ekaka-nipata)

(1. 色等品(Rupadi-vaggo) 2. 断蓋品(Nivaranappahana-vaggo) 3. 無堪忍(Akammaniya-vaggo) 4. 無調品(Adanta-vaggo) 5. 向隠覆品(Panihitaaccha-vaggo) 6. 弾指品(Accharasanghata-vaggo) 7. 発精進等品(Viriyarambhadi-vaggo) 8. 善友等品(Kalyanamittadi-vaggo) 9. 放逸等品(Pamadadi-vaggo) 10. 第二放逸等品(Dutiyapamadadi-vaggo) 11. 非法等品(Adhamma-vaggo) 12. 無犯等品(Anapatti-vaggo) 13. 一人品(Ekapuggala-vaggo) 14. 是第一品(Etadagga-vaggo) 15. 無処品(Atthana) 16. 一法品(Eka-dhamma) 17. 種子品(Bija-vaggo) 18. 末伽梨品(Makkhali-vaggo) 19. 不放逸品(Appamattaka-vaggo) 20. 静慮品(Jhana-vaggo)) - 二集(Duka-nipata)

(1-1. 科刑罰品(Kammakarana-vaggo) 1-2. 諍論品(Adhikarana-vaggo) 1-3. 愚人品(Bala-vaggo) 1-4. 等心品(Samacitta-vaggo) 1-5. 衆会品(Parisa-vaggo) 2-1. 人品(Puggala-vaggo) 2-2. 楽品(Sukha-vaggo) 2-3. 有品(Sanimitta-vaggo) 2-4. 法品(Dhamma-vaggo) 2-5. 愚者品(Bala-vaggo) 3-1. 希望品(Asaduppajaha-vaggo) 3-2. 希求品(Ayacana-vaggo) 3-3. 施品(Dana-vaggo) 3-4. 覆護品(Santhara-vaggo) 3-5. 入定品(Samapatti-vaggo) x-1. 忿略品(Kodha-peyyālaṃ) x-2. 不善略品(Akusala-peyyālaṃ) x-3. 律略品(Vinaya-peyyālaṃ) x-4. 貪略品(Rāga-peyyālaṃ)) - 三集(Tika-nipata)

(1-1. 愚人品(Bala-vaggo) 1-2. 車匠品(Rathakara-vaggo) 1-3. 人品(Puggala-vaggo) 1-4. 天使品(Devaduta-vaggo) 1-5. 小品(Cula-vaggo) 2-1. 婆羅門品(Brahmaṇa-vaggo) 2-2. 大品(Maha-vaggo) 2-3. 阿難品(Ananda-vaggo) 2-4. 沙門品(Samana-vaggo) 2-5. 一掬塩品(Lonakapalla-vaggo) 3-1. 等覚品(Sambodha-vaggo) 3-2. 悪趣品(Apayika-vaggo) 3-3. 拘尸那掲羅品(Kusinara-vaggo) 3-4. 戦士品(Yodhajiva-vaggo) 3-5. 吉祥品(Mangala-vaggo) 3-6. 裸形品(Acelaka-vaggo) 3-7. 業道略品(Kammapatha-peyyālaṃ) 3-8. 貪略品(Rāga-peyyālaṃ)) - 四集(Catukka-nipata)

(1-1. バンダガーマ品(Bhandagama-vaggo) 1-2. 行品(Cara-vaggo) 1-3. 優楼比螺品(Uruvela-vaggo) 1-4. 輪品(Cakka-vaggo) 1-5. 赤馬品(Rohitassa-vaggo) 2-1. 福生品(Punnabhisanda-vaggo) 2-2. 適切業品(Pattakamma-vaggo) 2-3. 無戯論品(Apannaka-vaggo) 2-4. 不動品(Macala-vaggo) 2-5. 阿修羅品(Asura-vaggo) 3-1. 雲品(Valahaka-vaggo) 3-2. 只尸品(Kesi-vaggo) 3-3. 怖畏品(Bhaya-vaggo) 3-4. 補特伽螺品(Puggala-vaggo) 3-5. 光品(Abha-vaggo) 4-1. 根品(Indriya-vaggo) 4-2. 行品(Patipada-vaggo) 4-3. 故思品(Sancetaniya-vaggo) 4-4. 婆羅門品(戦士品)(Brahmana-vaggo) 4-5. 大品(Maha-vaggo) 5-1. 善士品(Sappurisa-vaggo) 5-2. 荘飾品(Parisa-vaggo) 5-3. 妙行品(Duccarita-vaggo) 5-4. 業品(Kamma-vaggo) 5-5. 犯畏品(Apattibhaya-vaggo) 5-6. 通慧品(Abhinna-vaggo) 5-7. 業道品(Kammapatha-vaggo) 5-8. 貪略品(Rāga-peyyālaṃ)) - 五集(Pancaka-nipata)

(1-1. 学力品(Sekhabala-vaggo) 1-2. 力品(Bala-vaggo) 1-3. 五支品(Pancangika-vaggo) 1-4. 沙門品(須摩那品)(Sumana-vaggo) 1-5. 文荼王品(Mundaraja-vaggo) 2-1. 蓋品(Nivarana-vaggo) 2-2. 想品(Sanna-vaggo) 2-3. 戦士品(Yodhajiva-vaggo) 2-4. 長老品(Thera-vaggo) 2-5. カクダ品(Kakudha-vaggo) 3-1. 安穏住品(Phasuvihara-vaggo) 3-2. アンダカンヴィンダ品(Andhakavinda-vaggo) 3-3. 病品(Gilana-vaggo) 3-4. 王品(Raja-vaggo) 3-5. ティカンダキ品(Tikandaki-vaggo) 4-1. 妙法品(Saddhamma-vaggo) 4-2. 嫌根品(Aghata-vaggo) 4-3. 優婆塞品(Upasaka-vaggo) 4-4. 阿蘭若品(Aranna-vaggo) 4-5. 婆羅門品(Brahmana-vaggo) 5-1. 金毗羅品(Kimila-vaggo) 5-2. 罵詈品(Akkosaka-vaggo) 5-3. 長遊行品(Dighacarika-vaggo) 5-4. 旧住品(Avasika-vaggo) 5-5. 悪行品(Duccarita-vaggo) 5-6. 近円品(Upasampada-vaggo) x-1. 俗略品(Sammuti-peyyālaṃ) x-2. 学処略品(Sikkhāpada-peyyālaṃ) x-3. 貪略品(Rāga-peyyālaṃ)) - 六集(Chakka-nipata)

(1. 応請品(Ahuneyya-vaggo) 2. 可念品(Saraniya-vaggo) 3. 無上品(Anuttariya-vaggo) 4. 天品(Devata-vaggo) 5. 曇弥品(Dhammika-vaggo) 6. 大品(Maha-vaggo) 7. 天神品(Devata-vaggo) 8. 阿羅漢果品(Arahatta-vaggo) 9. 清涼品(Siti-vaggo) 10. 勝利品(Anisamsa-vaggo) 11. 三法品(Tika-vaggo) 12. 沙門品(Samanna-vaggo) 13.貪略品(Rāga-peyyālaṃ)) - 七集(Sattaka-nipata)

(1. 財品(Dhana-vaggo) 2. 随眠品(Anusaya-vaggo) 3. 跋耆品(Vajjisattaka-vaggo) 4. 天品(Devata-vaggo) 5. 大供犠品(Mahayanna-vaggo) 6. 無記品(Abyakata-vaggo) 7. 大品(Maha-vaggo) 8. 律品(Vinaya-vaggo) 9. 沙門品(Samana-vaggo) 10. 応請品(Āhuneyya-vaggo) 11. 貪略品(Rāga-peyyālaṃ)) - 八集(Atthakadi-nipata)

(1-1. 慈品(Metta-vaggo) 1-2. 大品(Maha-vaggo) 1-3. 居士品(Gahapati-vaggo) 1-4. 布施品(Dana-vaggo) 1-5. 布薩品(Uposatha-vaggo) 2-1. 瞿曇弥品(Gotami-vaggo) 2-2. 地震品(Bhumicala-vaggo) 2-3. 双品(Yamaka-vaggo) 2-4. 念品(Sati-vaggo) 2-5. 沙門品(Samanna-vaggo) x-1. 貪略品(Rāga-peyyālaṃ)) - 九集(Navaka-nipata)

(1-1. 等覚品(Sambodhi-vaggo) 1-2. 師子吼品(Sihanada-vaggo) 1-3. 有情居品(Sattavasa-vaggo) 1-4. 大品(Maha-vaggo) 1-5. 沙門品(Samanna-vaggo) 2-1. 安穏品(Khema-vaggo) 2-2. 念処品(Satipatthana-vaggo) 2-3. 正勤品(Sammappadhana-vaggo) 2-4. 神足品(Iddhipada-vaggo) 2-5. 貪略品(Rāga-peyyālaṃ)) - 十集(Dasaka-nipata)

(1-1. 功徳品(Anisamsa-vaggo) 1-2. 救護品(Natha-vaggo) 1-3. 大品(Maha-vaggo) 1-4. 優波離品(Upali-vaggo) 1-5. 罵詈品(Akkosa-vaggo) 2-1. 己心品(Sacitta-vaggo) 2-2. 双品(Yamaka-vaggo) 2-3. 願品(Akankha-vaggo) 2-4. 長老品(Thera-vaggo) 2-5. 優婆塞品(Upali-vaggo) 3-1. 沙門想品(Samanasanna-vaggo) 3-2. 捨法品(Paccorohani-vaggo) 3-3. 清浄品(Parisuddha-vaggo) 3-4. 善良品(Sadhu-vaggo) 3-5. 聖道品(Ariya-vaggo) 4-1. 人品(Puggala-vaggo) 4-2. 生聞品(Janussoni-vaggo) 4-3. 善良品(Sadhu-vaggo) 4-4. 聖道品(Ariyamagga-vaggo) 4-5. 人品(Aparapuggala-vaggo) 5-1. 業所生身品(Karajakaya-vaggo) 5-2. 沙門品(Samanna-vaggo) x-1. 貪略品(Rāga-peyyālaṃ)) - 十一集(Ekadasaka-nipata)

(1. 依止品(Nissaya-vaggo) 2. 憶念品(Anussati-vaggo) 3. 沙門品(Samanna-vaggo) 4. 貪略品(Rāga-peyyālaṃ))

- 一集(Ekaka-nipata)

- 小部(しょうぶ、Khuddaka Nikaya(クッダカ・ニカーヤ))- 特異な経典集

(1. 小誦経(Khuddaka-patha) 2. 法句経(Dhamma-pada、ダンマパダ) 3. 自説経(Udana、ウダーナ) 4. 如是語経(Itivuttaka) 5. 経集(Sutta-nipata、スッタニパータ) 6. 天宮事経(Vimana-vatthu) 7. 餓鬼事経(Peta-vatthu) 8. 長老偈経(Theragatha、テーラガーター) 9. 長老尼偈経 (Therigatha、テーリーガーター) 10. 本生経(Jataka、ジャータカ)11. 大義釈(Maha-niddesa)・小義釈(Cula-niddesa) 12. 無礙解道(Patisambhida-magga) 13. 譬喩経(Apadana) 14. 仏種姓経(Buddha-vamsa) 15. 所行蔵経(Cariya-pitaka)- 導論(Netti-pakarana) - ※しばしば蔵外扱い

- 蔵釈(Petakopadesa) - ※しばしば蔵外扱い

- 弥蘭陀王問経(Milinda-panha(ミリンダ・パンハ)、ミリンダ王の問い) - ※しばしば蔵外扱い)

論蔵

→詳細は「論蔵 (パーリ)」を参照

- 論蔵(Abhidhamma Piṭaka(アビダンマ・ピタカ)):解説・注釈

- 法集論(Dhammasaṅgaṇī)

- 分別論(Vibhaṅga)

- 界論(Dhātukathā)

- 人施設論(Puggalapaññatti)

- 論事(Kathāvatthu)

- 双論(Yamaka)

- 発趣論(Paṭṭhāna)

注釈・復注釈

また、パーリ仏典には、

と呼ばれる注釈文献群が付属しており、パーリ仏典の内容解釈に際して参照される。

ちなみに、下掲する日本語訳の中では、大蔵出版の片山一良訳 『パーリ仏典』シリーズが、これら注釈文献を参照した日本語訳として知られている[20]。

南伝アビダンマの綱要書である『アビダンマッタサンガハ』はティーカー(復注釈書)に含まれる。

その他

その他の付属・関連文献(Anya アニヤと表現される)としては、ブッダゴーサの『清浄道論』や、レディ・サヤドーの文献等がある。

Remove ads

南伝大蔵経

パーリ語仏典の日本語翻訳(全訳)は、1935年から1941年にかけて南伝大蔵経全65巻70冊として刊行・出版された。パーリ聖典協会(Pali Text Society, PTS)の校訂出版本を底本とし、漢訳仏典の集成である『大正新脩大蔵経』(1923年-1934年、全88巻)を手がけた高楠順次郎らによってなされた[21]。

パブリックアクセス問題

国立国会図書館は、「近代デジタルライブラリー」事業の一環として、2007年7月からは『大正新脩大蔵経』の大正期刊行分を、2013年2月からは『大正新脩大蔵経』の昭和期刊行分と『南伝大蔵経』を、著作権切れの刊行物としてインターネット公開を始めたが、2008年からこれらを出版物として扱っている大蔵出版から抗議を受けるようになった。それに対して国立国会図書館は、2013年5-6月より、それらのインターネット公開を一時停止し、抗議内容を検討した。

2014年1月、半年間の検討期間を経て、国立国会図書館は、『大正新脩大蔵経』のインターネット公開は再開するが、『南伝大蔵経』は当分の間は館内公開に留め、インターネット公開は行わないと発表した[22]。この「南伝大蔵経問題」の一連の経緯は、図書館の「無料原則」「民業圧迫の回避」や著作権問題と合わせて様々な議論を巻き起こした[23]。

国立国会図書館は、この件における経緯と対応について、「インターネット提供に対する出版社の申出への対応について」という文書をインターネット上に発表している[24]。

Remove ads

日本語訳

要約

視点

全訳

- 『南伝大蔵経』(全65巻70冊) 大蔵出版

- 『律蔵』(5巻5冊)

- 『経蔵』(39巻42冊)

- 『論蔵』(14巻15冊)

- 『蔵外』(7巻8冊)

部分訳

経蔵長部

経蔵長部 全訳

サーマンニャパラ経(沙門果経)

マハーパリニッバーナ経(大般涅槃経)

- 『ブッダ最後の旅―大パリニッバーナ経』中村元訳 岩波文庫

経蔵中部

経蔵中部 全訳

- 『原始仏典 中部経典1-4』(第4-7巻)中村元監修 春秋社

- 『パーリ仏典 中部(マッジマニカーヤ)』(全6巻)片山一良訳 大蔵出版

マハー(大)ハッティパドーパマ経(象跡喩大経)

- 『世界の名著〈1〉バラモン教典, 原始仏典 』「象の足跡のたとえ」中央公論社

チューラ(小)マールキヤ経(摩羅迦小経)

- 『世界の名著〈1〉バラモン教典, 原始仏典 』「毒矢のたとえ」中央公論社

アングリマーラ経(鴦掘摩経)

- 『世界の名著〈1〉バラモン教典, 原始仏典 』「兇賊の帰依」中央公論社

アッサラーヤナ経(阿摂惒経)

- 『世界の名著〈1〉バラモン教典, 原始仏典 』「階級の平等」中央公論社

バフダートゥカ経(多界経)

- 『世界の名著〈1〉バラモン教典, 原始仏典 』「種々の界」中央公論社

経蔵相応部

経蔵相応部 全訳

- 『原始仏典II 相応部経典』(全6巻)中村元監修 春秋社

- 『パーリ仏典 相応部(サンユッタニカーヤ)』(全10巻既刊9巻[25])片山一良訳 大蔵出版

有偈篇 全訳

- 『ブッダ神々との対話―サンユッタ・ニカーヤ1 』中村元訳 岩波文庫

- 『ブッダ悪魔との対話――サンユッタ・ニカーヤ2 』中村元訳 岩波文庫

デーヴァター相応(諸天相応)

- 『世界の名著〈1〉バラモン教典, 原始仏典 』「サミッディの出家」中央公論社

ブラフマ相応(梵天相応)

- 『世界の名著〈1〉バラモン教典, 原始仏典 』「説法の要請(梵天勧請)」中央公論社

サッチャ相応(諦相応)

- 『世界の名著〈1〉バラモン教典, 原始仏典 』「はじめての説法(初転法輪)」中央公論社

経蔵増支部

- 『原始仏典III 増支部経典』(全8巻)中村元監修 春秋社

経蔵小部

経蔵小部 全訳

ダンマパダ(法句経)

- 『ブッダの真理のことば・感興のことば』中村元訳 岩波文庫

スッタニパータ(経集)

テーラガーター(長老偈経)

- 『仏弟子の告白―テーラガーター』中村元訳 岩波文庫

テーリーガーター(長老尼偈経)

ジャータカ(本生経)

- 『ジャータカ全集』(全10巻)中村元監修 春秋社

ミリンダパンハ(弥蘭陀王問経)

ペータヴァットゥ(餓鬼事)

- 『餓鬼事経 死者たちの物語』藤本晃訳 サンガ

ヴィマーナヴァットゥ(天宮事)

- 『天宮事経 天界往生の物語』藤本晃訳 サンガ

その他

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads