トップQs

タイムライン

チャット

視点

夏 (三代)

史書に記述のある中国最古の王朝 ウィキペディアから

Remove ads

夏(か、拼音: Xià、紀元前2070年頃[1] - 紀元前1600年頃[注釈 1])は、史書に記された中国最古の王朝。夏后氏ともいう。『史記』『竹書紀年』などの史書には、初代の禹王から末代の桀王まで14世17代471年間続き、殷の湯王に滅ぼされたと記録されている。なお『史記』では夏王の称号を「帝」としている。夏・殷・周を三代という。

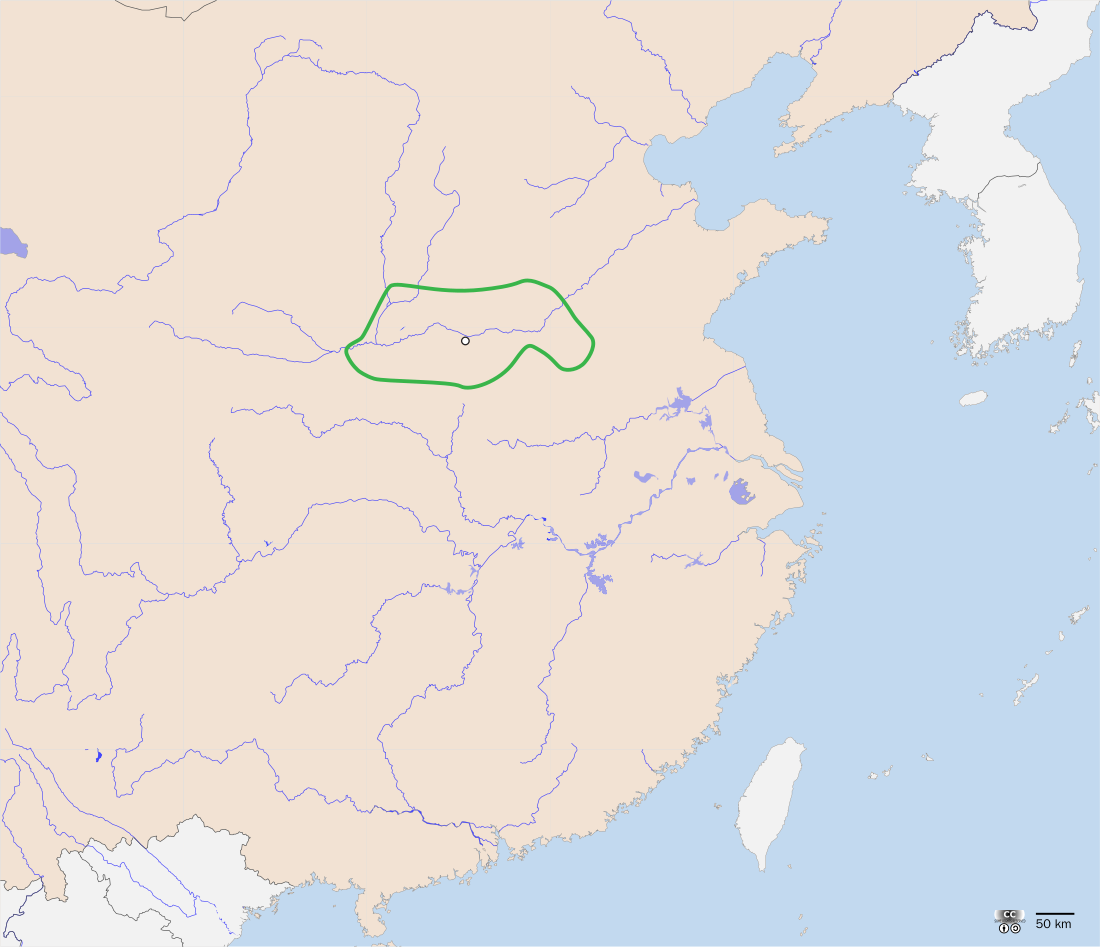

夏が存在したとされる年代の遺跡としては、宮殿を持つ都市文化である河南省偃師県(えんしけん)翟鎮二里頭村で発見された二里頭遺跡が、炭素14年代測定法により、殷の建国(二里岡文化)に先行していることが確定しており、また後から力を伸ばした殷は、この二里頭文化を征服して建国し、文化を継承した形跡が見られる。したがって、これが史書に伝わる夏に相当し、炭素14年代測定法により、河南省偃師の二里頭村の二里頭遺跡や河南省新密市の新砦遺跡などに痕跡を持つ二里頭文化が夏の時代に相当する年代のものと確定している[2]。

二里頭の都市文化は、文字の出土資料がなく、後世の概念である王朝・国家の性格を持っていたのかは不明である。中国では二里頭遺跡を文献史料が伝える「夏王朝」と同一視する研究者が多い一方、日本では遺跡と文献上の「夏王朝」を同一視することには慎重を期するのが望ましいとする見解が主流であり[3][4][5][6]、日本の考古学者宮本一夫は「夏に当たる年代に政治勢力らしきものが実在した事」が証明された事が、史書で伝えられる「夏王朝が実在した事」を証明しえないと述べている[7]。台湾在住の中国古代史学者の甘懐真(国立台湾大学)は、「夏王朝の存在は疑わしい」と述べており[8]、中国の考古学者の中にも論文で二里頭文化に言及する際に「夏王朝」という単語に代えて、「夏文化」などの曖昧な表現を用いる研究者がいる[6]。

Remove ads

二里頭遺跡

「宮殿区」の南門近くにある「一号宮殿」は、回廊に囲まれ、内部に広い空間「中庭」、正面に「正殿(せいでん)」を配する構造となっている。この構造は、後の中国歴代王朝の宮殿構造に近く、歴代王朝ではここで宮廷儀礼を行っていることから、宮廷儀礼もここから始まったとも考えられる。

二里頭遺跡は新石器時代の遺跡で、掘り出された住居の跡から人口2万人以上と推定され、当時としては世界最大規模集落である。トルコ石で表現された龍、銅爵(どうしゃく)、宮殿区、龍の文様の入った玉璋(ぎょくしょう)が発掘されている。

ヒスイの龍は、翡翠の産地が有る遼河流域の興隆窪文化・紅山文化でも発掘されている。龍は歴代王朝は王の権威の象徴として用いられていること、歴代王朝の宮殿と類似する宮殿跡などから、二里頭文化が歴代王朝に影響を与えた文化だと考えられ、二里頭文化こそ夏王朝だとする学者も多い。

また、二里頭遺跡周辺の当時の土壌に残る種子の分析から、粟(あわ)、黍、小麦、大豆、水稲の五穀を栽培していた痕跡がある。これにより、気候によらず安定した食料供給が可能となったと考えられる。これが、それまでに衰退した他の中国の新石器時代に起こった各文化との違いであり、その後の商(殷)とも推定される二里岡文化へと繋がる中国文化の源流となったとも言われる。

Remove ads

歴史

要約

視点

以下は主に『史記』「夏本紀」、『竹書紀年』による。

禹の創業

夏王朝の初代王となる禹は、五帝の一人顓頊の孫である。堯の時代に、禹は父である鯀の後を継いで、部族の仇敵である舜を討ち滅ぼし、黄河の治水事業に当たり洪水を治めたという。2016年8月に科学雑誌『サイエンス』に掲載された研究結果によると、この大洪水は紀元前1920年に起こったという[9][10][11]。

史記では、舜は人望の高かった禹を後継者と考えていた事にされ、禹は舜が死んだ後3年の喪に服し、舜の子である商均を王位に就けようとしたという事に成った。諸侯は商均や舜を認めなかった為に禹が王位に即位し、陽城(現在の登封市)に都城を定めた。禹は姓は姒(じ)と称していたが、王朝創始後、氏を夏后とした。

禹は即位後暫くの間、武器の生産を取り止め、田畑では収穫量に目を光らせ農民を苦しませず、宮殿の大増築は当面先送りし、関所や市場にかかる諸税を免除し、地方に都市を造り、煩雑な制度を廃止して行政を簡略化した。その結果、中国の内はもとより、外までも朝貢を求めて来る様になった。更に禹は河を意図的に導くなどして様々な河川を整備し、周辺の土地を耕して草木を育成し、中央と東西南北の違いを旗によって人々に示し、古のやり方も踏襲し全国を分けて九州を置いた。禹は倹約政策を取り、自ら率先して行動した。 『竹書紀年』に依れば、45年間王であったという。即位後、皋陶に政治の補佐をさせたが、皋陶の死去に伴い益による朝政の補佐が行われた。

なお「禹」という漢字はもと「虫」と同じ形で、毒蛇を象った象形文字である[12][13][14]。『説文解字』では「厹 (禸)」という文字に従うと説明されているが、これは誤った分析である。「禸」の部分は初期の形にはなく、後の時代に追加された意味を持たない装飾的な筆画である[15]。

最初の世襲王朝

禹の崩御後、益が後継者とされていたが、益が執政に慣れていない事もあり、諸侯は禹の子である啓を王位に就けた。これが中国史上最初の王位の世襲とされる。王位に就いた啓は、有扈氏が服従しなかった為に討伐を加えている。

啓の崩御後、子の太康が王位を継承したが、『史記』に依れば「国を失った(これを太康失邦という)」と記録されるなど国勢の衰退が見られる。太康の5人の弟たちは「五子之歌」を作った。

「子帝太康立。帝太康失国、昆弟五人、須于洛汭、作五子之歌」 — 「五子之歌」、『史記』「夏本紀」より

『竹書紀年』に依れば、太康を国から追い出したのは羿であるとされる。

五子之歌は『尚書』に記されており、その内容は太康が戻らない事を弟たちが恨んだ歌である。この歌より太康が遊楽に耽り朝政を省みなかった為に国を追放されたのだと解釈されている(孔安国)。

太康の崩御後、弟の中康が後を継いだ。都は斟鄩、元年は己丑、在位年数七年。在位五年秋九月庚戌朔に日食が起こり、また諸侯の羲氏と和氏が淫楽に耽っていたので、胤(胤は名前とも、国の名前とも云う)に命じ羲氏と和氏を討伐している。

『史記』には、中康の後の王についての事跡は特に伝えられていない。

『竹書紀年』に依ると、中康の子である相が跡を継いだ。都は帝丘と斟鄩、元年は戊戌、在位年数は二十八年。その在位八年に夏王朝を実質的に支配していた羿がその妻の玄妻(純狐氏)と臣下の寒浞に殺された。二十八年には相自身も寒浞とその子の澆によって弑された。

相の遺児である少康は母である后緡が都でのクーデターから逃れたため、彼女の出身地である有仍国で生まれた。

少康はやがて成長すると、その息子である予や夏王朝の遺臣である伯靡・有仍氏・有鬲氏などと共に寒浞や澆・豷を討ち滅ぼした。これを「少康中興」という。顧頡剛を始めとする「古史辨派」はこれを「『光武中興』を正当化する為に漢人が作った話である」という説を提唱している。

少康の子である予の都は原と老丘、元年は己巳、在位年数は十七年。在位八年に東海と三寿を征伐し、九尾の狐を得た。

予の子は槐である。都は不明、元年は戊子、在位年数は四十四年。在位二年に九夷が来訪した。

槐の子は芒である。都は不明、元年は壬申、在位年数は五十八年。在位十三年に東海にて大魚を得た。

芒の子は洩である。都は不明、元年は辛未。在位年数は二十五年。在位十二年に有易氏を討伐した。

洩の子は不降である。都は不明、元年は乙亥、在位年数は二十五年。在位六年に九苑を討伐した。

衰退と滅亡

不降の子で廑の従兄弟、第14代王は孔甲である。都は西河、元年は乙巳、在位年数は九年。性格が淫乱であり、自分を鬼神に擬する事を好み、人心は夏王朝から離れていったと記録され、夏王朝の徳治にも翳りが出たとされている。

孔甲の子は皐である。都は不明、元年は庚辰、在位年数は三年。在位元年に孔甲が滅ぼした豕韋氏を復国させた。

皐の子は発である。都は不明、元年は乙酉、在位年数は七年。在位七年に泰山で地震があった。

発の子は桀である。都は斟鄩と河南、元年は壬辰、在位年数は三十一年。人徳に欠け、武力で諸侯や民衆を押さえ付けた事で人心の離反を招いた。又、商の天乙 (湯) を呼び出し夏台に投獄している。天乙は後に赦されると徳を修めたので、諸侯がその下に集まり、遂には桀を倒した(鳴条の戦い)。桀は鳴条に逃げたが客死した。この桀に関する伝説は殷の帝辛(紂)のそれと酷似しており、後世になって作られた伝説であるとも言われる。

近年の考古学調査によれば、紀元前1628年にテラ島の噴火により地球規模の気候変動が起きていたことがわかっており、史書にも桀年間の天候不順が記録される。合わせて、夏の遺跡である望京楼遺跡からは殷による激しい破壊と虐殺の跡があり、宮殿以外は全て破壊され、出土する遺骨も多くが手足が刃物で切断されていたり、顔が陥没するなど、深い加害のあとがしのばれる。このようなことから、実際には力によって、殷は夏にとって代わったことがわかる。遺跡からは夏人のどれも毀損された遺骨と共に殷の青銅の武器も出土する[16]。

天乙は王位に即位すると夏の血を引く者を夏亭(『史記正義』による)に封じた。周代に於いては、杞に於いて諸侯に封じられている。

建国:黄帝の三苗征服伝説との対応

『墨子』五巻には夏と三苗(ミャオ族)に関する伝説が記載されている。

三苗(サンミャオ)時代に、夜に太陽が現れ、血の雨が三日間降った。龍が寺に現れ、犬は通りで吠えた。夏の水は氷になり、大地は裂け、水が噴き出した。五穀は変異した。天はミャオ族に克服を課した。雷が連続し、鳥をともなった者がミャオ族の指導者を射た。後、夏王朝は建国した。

このミャオ族と夏の建国に関する伝説については、他の史書での記載と対応させると、以下のようになる[17]。

紀元前26世紀頃、神農時代、華夏民族の君主黄帝が蚩尤(『路史』によると羌が姓とされる)民族の討伐作戦を行い(涿鹿の戦い)、涿鹿で破った。戦いは黄河の台地で行われた。蚩尤は濃霧を起こして華夏軍を苦しめたが、黄帝は指南車を使って方位を示し、蚩尤民族を破った。この時、他に蚩尤に味方したのは勇敢で戦の上手い九黎族[注釈 2]、巨体の夸父族だった。敗れた蚩尤民族はミャオ族と黎族に分裂し、ミャオ族は四散した。一部は周代に華夏民族と同化し、一部の部族は春秋の強国である楚や呉の建国に関わった。中国では楚は異民族の国とされている。六朝時代に揚子江南部を支配していた南朝は北方民族の侵入に苦しめられており、あまりミャオ族を歓迎しなかったが、五胡による揚子江北部の破壊により、ミャオ族が大量に南朝の領域に入ってきた。漢民族と同化する事もあった。

先秦時代、苗族は、苗民、尤苗(ヨウミャオ)、三苗(サンミャオ)と呼ばれ、揚子江流域に住んでいた。長江文明に属すると見られる三苗は屈家嶺文化及び石家河文化付近を本拠地としていたと見られる[18]。三苗は母系集団であり、黄河流域の中原に依拠した父系集団の龍山文化と対立した。この龍山文化集団が夏王朝に繋がる集団と見られる。中原地域は黄帝と炎帝の活躍した地域で、炎黄集団は仰韶文化後期に一度衰退し、龍山文化期に復興し三苗民族を征服した後、夏王朝を興す。黄帝の三苗征服伝説は、黄河文明と長江文明の勢力争いを描いたものと考えられる[18]。

長江中流域の屈家嶺文化(紀元前3000年 - 紀元前2500年)・下流域の良渚文化(紀元前3300年 - 紀元前2200年)の時代を最盛期として、後は衰退し、中流域では黄河流域の二里頭文化(紀元前2100年頃 - 紀元前1500年頃)が移植されている。

Remove ads

後継民族・国家

夏の後継といわれ、またそのように自称した民族に以下がある。

- 禹

- 河南省禹州市は紀元前1世紀になっても夏人の町として有名だった。『史記』貨殖列伝では、潁川(えいせん)と南陽は夏人の居。潁川は秦末期に、一部の民を南陽に移した。南陽は西は武関に通じ、東南は漢江・長江・淮河を受ける。宛(えん・南陽市)は亦都会で、その風俗は奇矯、職業は商人が多く、彼等は任侠で潁川と交通するので、夏人と呼ばれていると記されている[19]。

- 杞国

- 杞県に在ったとされる。

- 越国

- 福建省・広東省・広西省からベトナム北部にかけて活動していた越人は夏人の末裔を自称していた。また禹の墓があると伝承される会稽山は越人の聖地でもある。紀元前333年、越国は楚に滅ぼされ越人は四散した。

- 百越

- 倭

- 倭人・倭族は百越の一族ともされ、また越人の一部は倭国に渡来したとされる(下記「#倭国との関連」参照)。

- 匈奴

- 『史記』『漢書』「匈奴列伝」に依れば、匈奴の先祖は夏后氏であり、この夏后氏は夏王朝の一族である。名を淳維といい、夏后淳維といった[20][21]。

王の一覧

文字

二里頭遺跡から陶器に彫られた陶文と呼ばれる象形文字が発見されているが、殷の甲骨文字の文字体系程抽象化は進んでいない。考古学者の徐中舒が、巴蜀文字を夏文字の名残りなのではないかとする見解を出し、更に徐朝龍は著書『長江文明の発見』に於いて以下の様なシナリオ・仮説を提出している[22][23]。

良渚文化は稲作都市文明を形成していた。1000年ほどの繁栄を経て、洪水でこの文化は崩壊する。良渚文化集団の一部は北上し、黄河中流域で夏王朝を興した。この変遷過程で、良渚文化に誕生していた図像文字は様々な習合を経て北方の黄河中流域に持ち込まれ、一度は夏王朝の文字となり、そこで甲骨文字と接触した[注釈 3]。

やがて夏王朝は支配下に在った東夷后羿(こうげい)部族に倒される。夏王朝の遺族の一部は北西に逃れ(下記匈奴参照)、後四川盆地に移住し、三星堆文化(古蜀国)を築いた。のち良渚文字は、巴族や蜀族によって加工され、巴蜀文字となった。

Remove ads

名称・呼称

「夏」という王朝名は後世の呼称である。

「墨子」では「夏」の通仮字として「雅」を当てている。また、先秦時代には「夏」は西を指す言葉としての用例が複数ある。

漢字学者の藤堂明保は、「夏」の字を甲骨文字・金文からの形成の変遷を分析した上で、「大きい人(鎧をつけた大柄なひと)」という美称ではないかとの説を提出している[24]。

倭国との関連

脚注

史書

参考文献

関連書籍

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads