トップQs

タイムライン

チャット

視点

地上天気図

地上付近の気象状況を表した天気図 ウィキペディアから

Remove ads

地上天気図(ちじょうてんきず、英語: surface analysis)は、地上付近の気象状況を表した天気図を言う。通常「天気図」と呼ばれるものは地上天気図を指していることが多い。これに対し、高層の気象状況を表した天気図を高層天気図と言う。

概要

地上天気図では等圧線、高気圧、低気圧、前線などの気圧分布(気圧配置)が表されている。気圧という概念は大気の現象及び擾乱に非常に深く関連しているので、等圧線や低気圧、高気圧などの分布から、その地点のおおよその天気が予想できる。

地上天気図において表されている気圧及び等圧線は、海抜0m における海面気圧を記したものである。気圧は高度とともに減少するため、通常は地上気よりも低めの気圧が観測される。地上天気図を作成するために、観測したデータは海抜0mの気圧へと補正計算される(これを海面更正という)。

学術用・気象予報用の正式な地上天気図には、世界気象機関 (WMO) が統一基準を定めた国際式天気図が用いられている。ただし、日本においては、研究機関や気象庁などの専門機関では国際式が使用されているが、より簡易で分かりやすい日本式天気図も用いられている。日本式天気図は国際式天気図を簡略化したもので、国際式に比べて作成が容易な割には、天気図を使った天気の予想なども可能であり、マスメディアでの気象情報用のほか、個人での予報用、初等教育・中等教育段階での気象教育などにも用いられる。

一般向けに広く頒布されたり、テレビ番組などで放映されるような地上天気図は、国際式天気図では細かく専門的過ぎて分かりにくいので、前線や等圧線、低気圧や高気圧の位置のみを残す。その代わりに、解説用に「雨」「晴れ」「寒気」といったものを表す記号を用いたり、雨の区域を色分けしたりすることで、大まかな気象状況を表現する。

国際式天気図の場合、主に地上実況気象通報式 (SYNOP) の電文をもとに作成する。この電文は気象機関同士が連携して構築している国際的なネットワークを通じて、世界各地に送信されており、これをそれぞれの気象機関で入手して独自に作成している。日本でも、気象庁が日本を中心とした東アジア・西太平洋地域の国際式天気図を独自に作成しており("ASAS"、1日4回)、FAX形式で再配信もしている。一方、日本式天気図はSYNOPでも作成は可能であるが、変換が必要である。そのかわり、ラジオの気象通報放送では日本式天気図の作成に必要な最低限の情報を放送しており、これを聞けば誰でも作成可能である。

Remove ads

国際式天気図

要約

視点

国際式天気図では、まず主要な気象観測地点の気象データを天気図上に書き込んでいく。プロットされる地点は、1つの天気図で約100前後である。次に各地点の気圧の値などを参考に等圧線を引き、低気圧や高気圧といった気象擾乱の情報を参考にしながら低気圧や高気圧などの位置・気圧・進路、前線、海上警報の区域などを書き込んでいく。

天気図上に表示される文字や記号は、北を上として、横に並んだ文字・記号が緯線と平行になるようにする。

また、天気図の作成日時や作成元を明らかにするため、天気図の右下や左上などに、作成元、作成日時(世界時)、図の対象地域、図の種類を記すのが通例となっている。

高層天気図でも、地上天気図と同様に国際式天気図が定められている。

地点ごとの気象要素

国際式天気図では、丸の中に雲量を表す記号を入れる。また、羽根によって風向(36方位)と風力(5ノットごとに表される記号)を表す。

丸の左に視程(規定された数字2桁)と天気(記号)、左上に気温(摂氏)、上に巻雲・巻積雲・巻層雲(上層雲)の状態(記号)、および高積雲、高層雲、乱層雲(中層雲)の状態(記号)、右上に気圧(十の位から小数点第一位)、右に気圧変化量(過去3時間、hPa)と気圧の変化傾向(記号)、右下に層積雲・層雲・積雲・積乱雲(下層雲)の雲量(規定された数字1桁)、および過去の天気(3時間前か6時間前)、および降水量(過去12時間、mm)、下に層積雲・層雲・積雲・積乱雲(下層雲)の状態(記号)、および雲底(規定された数字1桁)、左下に露点温度(摂氏)をそれぞれ示す。

風向・風力

風向と風力は、羽の向きと記号によって表す。

風向は36方位を用い、北を360度 (36) とし、そこから時計回りに01、02と10度ずつ区切る。風向不明、または風向が定まらない場合は、270度 (27) を風向とし、線の真ん中に×印をつける。

風速は、基本はm/sと単位にノット (kt) を用いる。ただし、記号の区分けが実質ノットによって区切られたことから、その区分けになっている。風速は、5ノット単位で表され、5ノットを現す短い矢羽、10ノットを表す長い矢羽、50ノットを表す三角旗を並べて組み合わせて表現する。0-2ノットの場合は矢羽などをつけずに、風向の線のみを示す。無風の場合は雲量を表す中央の円をさらに丸で囲む。風速が不明の場合は、風向の線の先端に×印をつける。3ノット以上は、5ノット(3-7ノット)、10ノット(8-12ノット)、15ノット(13-17ノット)、…というように5ノットごとの区分に当てはめる。

気温

気温は、単位に摂氏 (℃) を用いる。ただし、アメリカ合衆国では華氏 (°F) を用いている。整数で表し、桁数は自由で、氷点下の場合は-をつける。不明の場合は書かない。

視程

視程は、規定された数字(コード)によって表す(数字が直接、距離を表すものではないので注意)。各数字の意味は以下のとおり。ただし、アメリカ合衆国では視程の観測値をマイルでそのまま記し、整数または分数を用いる。不明の場合は書かない。

- 高精度

- 観測値の精度が高い、陸上の観測所などで用いられる。

- 00 - 0.1 km より近い

- 01-50 - コードを10で割ったものが観測値 (km)

- 51-55 - (使用しない)

- 56-80 - コードから50を引いたものが観測値 (km)

- 81-88 - コードから80を引き、これに5をかけて、さらに30を足したものが観測値 (km)

- 89 - 70 km より長い

- 低精度

- 観測値の精度が低い、海上の観測所などで用いられる。

- 90 - 0.05 km より近い

- 91 - 0.05 km

- 92 - 0.2 km

- 93 - 0.5 km

- 94 - 1 km

- 95 - 2 km

- 96 - 4 km

- 97 - 10 km

- 98 - 20 km

- 99 - 50 km より遠い

天気

天気は、煙・煙霧・ちり煙霧・もや・霧・霧雨・雨・雪・ひょう・雷電・地吹雪などの基本的な気象と、前1時間内に現象が増加したか減少したか、現象が1時間前にあったが観測時はない、現象が視界内の距離5km以内にあるが観測所にはない、現象が視界内の距離5km以上にある、強い・並・弱い、止み間がある・ないといった要素を組み合わせた区分が用いられる。00-99までの100通りのパターンがあり、複数の現象が見られた場合は、最も番号が大きいものを報告する。天気図記号00-03と不明の場合は書かない。現在天気には、自動観測所用の天気記号も00-99で国際的に定義されているが、この定義識別は、通報コードの数字 (ix) で識別する。

00-03については、天気図に表すときは雲量の欄に記号を書くため、天気記号としては用いない。ただ、気象通報時には天気として扱う。

露点温度

露点温度は、単位に摂氏 (℃) を用いる。ただし、アメリカ合衆国では華氏 (°F) を用いている。整数で表し、桁数は自由で、氷点下の場合は−をつける。不明の場合は書かない。

気圧

気圧は、単位にヘクトパスカル (hPa) を用いる。ただし、十の位から小数点第一位までの3桁で表す。例えば、1008.5hPaの場合は085と表す。不明の場合は書かない。

気圧変化量

観測時刻から、過去3時間の気圧の変化量のこと。単位にヘクトパスカル(hPa)を用い、0.1hPa単位で整数にして表す。増加した場合は数字のみ、減少した場合は-をつけて表す。

気圧の変化傾向

観測時刻から、過去3時間の気圧の変化傾向を記号で表す。

雲量

雲量は、単位に8分率のオクタを用いて、丸の中の記号で表す。不明の場合は×印とし、観測していない場合は記入しない。各記号の意味は以下のとおり。

また、雲量記号に付して、観測時刻から過去1時間内の雲量の変化を記号で表す。気象通報では、過去の雲量を天気として扱う。

雲の状態

雲の状態は、下層雲(対流雲を含む)、中層雲、上層雲について、それぞれ記号で表す。夜の暗さ、霧、風塵などのために雲が見えないときは書かない。また、上層雲や中層雲の場合、下層雲や中層雲に遮られて見えない場合も書かない。記号は以下のとおり。記号の判断については気象庁 気象観測の手引き (PDF) (54-56ページ)などを参照のこと。

過去の天気

観測時刻までの3時間もしくは、6時間に悪天候が観測された場合は、過去3時間の天気を記号で表す。記号は以下のとおり。下記表とは別に、自動観測所用の記号も併せて定義されている。

降水量

過去12時間の降水量を表す。単位はミリメートル (mm) を用いる。通常は記入されない。

雲底の高さ

雲底の高さは、規定された数字によって表す(数字が直接、雲底の高さを表すものではないので注意)。各数字の意味は以下のとおり。不明の場合は書かない。

- 0 - 50m以下

- 1 - 50-100m

- 2 - 100-200m

- 3 - 200-300m

- 4 - 300-600m

- 5 - 600-1,000m

- 6 - 1,000-1,500m

- 7 - 1,500-2,000m

- 8 - 2,000-2,500m

- 9 - 2,500m以上、または雲がない

広域的な気象要素

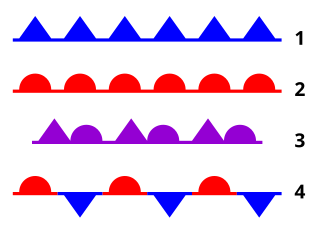

1. 寒冷前線

2. 温暖前線

3. 閉塞前線

4. 停滞前線

前線は記号を用いて表現する。通常は寒冷前線、温暖前線、停滞前線、閉塞前線の4つを用いる。発生しつつあるものは半円や三角形の間に点 (•) が入り、解消しつつあるものは同様に間に十字 (+) が入る。アメリカではサーフェイス・トラフ(地上の気圧の谷)、ドライライン(乾燥線)、スコールライン(不安定線)、トロピカル・ウェーブ(熱帯波前線)も用いるなど、他の前線記号が取り入れられている地域もある。

等圧線は4の倍数となる気圧を4hPaごとに線で表す。また、20の倍数の場合は太線(通常の2倍の太さ)で表す。等圧線の間隔が広い場合は、必要に応じて2の倍数(4の倍数を除く)となる気圧を点線で表す。

高気圧はH[注 1]、低気圧はL[注 2]、熱帯低気圧はTDで表す(中心は×で示す)。また、進行方向を白抜き矢印、速度をノット (kt) または、キロメートル毎時 (km/h) や、マイル毎時 (mph) で表す。国や地域によって異なる。

台風(北西太平洋に発生した熱帯低気圧で最大風速が34ノット以上になったもの)は最大風速により、TS(TROPICAL STORM、34ノット以上)、STS(SEVERE TROPICAL STORM、48ノット以上)、T(TYPHOON、64ノット以上)に分類される。

この分類は日本周辺が対外的に行う資料に適用される。国や地域によって階級表現が異なる。中国ではTY (Typhoon) のほかに、STY (Super Typhoon)、SUPER TY (Super Typhoon) とする階級区分を対外向けに行っている。この基準が警報の内容によって略号に揺らぎが生じる。インド洋ではさらに細かい分類がなされており、運用の際には風速の値を必ず確認する必要がある。

ICAO(国際民間航空機関)では、熱帯低気圧 (TD) は、TDと表現し、17.2m/s(34knots以上)では、TC (Tropical cyclone) と表記し、熱帯低気圧を模った記号を図示する。なお、名称が付いていない場合は (TC) とし、名称が付いている場合は、熱帯低気圧の名称を付けるように定められている。

海上警報は各地域によって異なる、強風 (SW)、暴風 (GW)、台風 (TW)、濃霧 (FOG)、着氷 (ICE)など数種類があり、波線で囲まれた予報範囲に示される。予報範囲が狭い場合は記号のみとなる。この表現は日本が対外的に出す警報や天気図に適用され、他国では日本と同じとは限らないので注意されたい。

Remove ads

日本式天気図

国際式天気図は表現する要素が多いためわかりにくく、その代わりとして一般向けには簡易化した天気図が用いられることが多い。その中でも、日本式天気図は表現する要素が天気・風向・風力と3つに絞られるため、見やすくわかりやすいとされる。新聞などにも掲載されているため、国際式天気図に比べて、一般的にも広く親しまれている。

新聞の天気欄では、6月始めと11月始めの年2回、天気図を一部変更している。11月-5月は天気図の範囲が日本の北側に寄り、6月-10月は南側に寄る。これは、11月-5月にかけてはシベリア高気圧といった北方の気象が日本の天気に大きく影響し、6月-10月は太平洋高気圧や台風といった南方の気象が同じく日本の気象に大きく影響するためである。

顕著な気象災害発生時の気象概況としても、使われることが多い。

地点ごとの気象要素

天気や風向の記号は、国際式とは異なる独自のものを用いている。国際式では各地点の中心に雲量を表す記号をおくが、日本式では代わりに天気記号をおく。

日本式天気図では、丸の中に天気を表す記号を入れる。ここで使う天気図記号は日本独自のものであり国際式とは異なる。羽根によって風向(16方位)と風力(ビューフォート風力階級)を表し、丸の左側に気温、右側に気圧を示す。一般向けに使用される天気図では、見やすくするため、気温と気圧は省略される。

広域的な気象要素

ほとんどは国際式と同じであるが、前線はいずれも点や十字が入らない。またテレビのニュースなどの場合は、高気圧を「高」、低気圧を「低」、熱帯低気圧を「熱低」、台風を「台」などとすることが多い。温帯低気圧と寒冷低気圧は区別されない。

書き方

基本的には市販されている天気図用紙に鉛筆や色ペンで各地の情報(天気・気温・気圧・風向・風力)を記入し、前線や低気圧・高気圧の位置を書き込んで等圧線をつなぐことによって完成させる。天気図用紙とはB4判程の横に長い紙で、日本を含む東アジアと北太平洋西部が描かれており、陸上の観測所がある個所には丸で囲まれた空白があり、天気記号を書き込めるようになっている。天気図を描く上での情報源となる気象通報はNHKラジオ第2放送で毎日午後4時に放送される。

日本式天気図の記号フォント

日本式天気図の記号はUnicodeに含まれておらず、いくつかのフォントが外字として独自にそれを実装している。

- エヌフォー外字集合 (F3区)[1]

- にしき的フォント (Nishiki-teki)

絵文字による表記

要約

視点

一般的に天気図記号は、天気図についての詳しい知識を持っている人以外には記号のみで理解することが難しい側面がある。そのため、絵文字を使用した方法により天気を表現することが多く見られる。

テレビ放送における天気予報においても、多くの場合このような絵文字が使用される[注 3]。

晴れ

「晴れ」は太陽の絵文字(☀)を用いる。

曇り

「曇り」は雲(☁)が用いられる。

少し曇りの状態の場合には太陽と雲の組み合わせ(⛅)にすることがある。

雨

「雨」は開いた傘(☂)、閉じた傘(🌂)、雨(⛆)、傘と雨の組み合わせ(☔)が用いられる。

小雨を閉じた傘(🌂)通常の雨を開いた傘(☂)と区別することもある。

雷雨を雷と雲と雨の組み合わせ(⛈)にすることもある。

雪

雪は雪だるま(⛄)、雪だるまと雪(☃)、雪の結晶(❄)が用いられる。

大雪の場合には色を変えた雪だるまと雪(⛇)が用いられることもある。

雷

雷には雷(⚡︎)を用いる。

霧

霧には霧(🌁)を用いる。

組み合わせ

同日中に複数の天気が存在する場合、以下のように複数の記述方法がある。

その他

日本では、台風を「丸囲いの"台"(台⃝)」、高気圧を「丸囲いの"高"(高⃝)」、低気圧に「丸囲いの"低"(低⃝)」で表現することもある[注 4]。

- ARIB STD-B24 における説明

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads