トップQs

タイムライン

チャット

視点

志免駅

かつて福岡県志免町にあった日本国有鉄道の鉄道駅 ウィキペディアから

Remove ads

志免駅(しめえき)は、かつて福岡県糟屋郡志免町に所在した日本国有鉄道(国鉄)の駅(廃駅)である(※地図は旅客ホームのみを示す)。

香椎線旅石支線の1985年(昭和60年)1月1日廃止により一般駅から旅客駅となり、勝田線廃止と共に1985年(昭和60年)3月31日限りで営業を終えた[1]。

Remove ads

歴史

当駅は、海軍炭鉱第五坑の開坑によって石炭運搬用の貨物駅として1909年(明治42年)に志免貨物取扱所の名称で開業し、後に初代志免駅となる。その後1919年(大正8年)に筑前参宮鉄道(後の勝田線)が旅客駅である新志免駅を開設、1942年(昭和17年)の陸上交通事業調整法により両鉄道が九州電気軌道(後の西日本鉄道)に合併され、駅は新たに一般駅(旅客貨物取扱)の(二代目)志免駅として再開業した。

1944年(昭和19年)には戦時買収により国有化され、その後炭鉱の衰退ととも香椎線旅石支線は貨物の取り扱いの消滅で、勝田線は特定地方交通線に指定され1985年に廃止。当駅も運命をともにした[2]。 当駅発着貨物は、開鉱した海軍炭鉱時代から閉山した国鉄の炭鉱時代迄、石炭の輸送は旅石支線経由で行われて居た。また、自動車輸送も同様であった。

年表

- 1909年(明治42年)8月1日:博多湾鉄道酒殿駅 - 志免駅(貨物駅)間が開通し、運用開始。

- 1915年(大正4年)3月11日:志免駅(貨物駅) - 旅石駅(貨物駅)間の旅石支線(貨物線)が延伸開業。

- 1919年(大正8年)5月20日:筑前参宮鉄道の新志免駅(旅客駅)が開設[1]。

- 1942年(昭和17年)9月19日:博多湾鉄道汽船と筑前参宮鉄道は九州電気軌道に陸上交通事業調整法で戦時合併し西日本鉄道糟屋線、旅石支線、宇美線となり新志免駅(旅客駅)と、志免駅(貨物駅)は西鉄志免駅(普通駅)に統合。

- 1944年(昭和19年)5月1日:西日本鉄道糟屋線・宇美線の戦時買収により運輸通信省に継承。省線香椎線、香椎線旅石支線、省線勝田線となる。

- 1954年(昭和29年)12月1日:大亘線合流点の南側から北側へ駅移転[3]。

- 1960年(昭和35年)12月15日:志免駅 - 旅石駅(貨物駅)間の旅石支線廃止[4]。

- 1985年(昭和60年)

Remove ads

駅構造

博多湾鉄道志免貨物取扱所由来の香椎線旅石支線の列車が発着した志免駅東構内は広大[7]で、硬山(ぼたやま)を半周する延長で駅構内は起点側から須恵川橋梁を越えた位置から現在の志免町総合福祉施設シーメートの敷地の南側一杯に拡がり、そこの1本が旅石駅ヘ続いて延びていた。場内信号機も橋梁の脇に在り、出発信号機は現在のコンクリート工場の北端の位置であった。詳細は下段。

旅客ホームと旅客駅舎は最後の勝田線が廃線された時には島式ホーム1面2線の行き違い可能な配線と側線1本となっていた。この位置だけ見ると地方の小駅程度に見える小振りな駅舎の本屋であった。志免駅は旅客より貨物の方の収入が多く、炭鉱時代は重要駅として扱われていたため、志免駅の駅長室は貨物取扱所の方に在り、志免駅長は貨物取扱所の方に勤務し、旅客駅舎には助役が詰めていた。本来元の位置から起点寄りに旅客駅本屋は移転していた。元石炭貨物で賑わった時代の名残で移転前の駅舎はかなり大きめのものとなっていた。駅長が旅客駅舎に勤務したのは、香椎線旅石支線で行われていたトヨタ自動車の自動車輸送が、車運トラックへの切り替えで鉄道輸送を廃止したことで、旅石支線が廃止された時から、勝田線が廃止されるまでの3か月間だけであった。

直前に廃止された香椎線旅石支線の志免駅の方は、石炭の積み出し設備と、さらに先に続いていて旅石駅へと至る線路と、閉山後に自動車販売会社(トヨタ自動車)へ貸出をしていた。岡多線(現・愛知環状鉄道線)北野桝塚駅でトヨタ自動車製の新車をク5000形車運車に積み込み、岡崎駅から東海道本線、山陽本線、鹿児島本線、香椎線、旅石支線を経由し、志免駅東構内の貨物取扱施設で卸され、旧志免鉱業所の敷地に造られた駐車場へ自動車を運び込む施設等が残っており、勝田線の志免駅から住宅を挟んだ北側と東側に、先に廃止された広大な志免貨物駅の跡が、勝田線の廃止時にはまだ残っていた。この貨物駅は志免東構内と呼ばれており、勝田線と連絡用の引き込み線で繋がっていて、この連絡線は大亘線と呼ばれていた。大亘線を使うと、香椎 - 志免 - 吉塚のルートでデルタ線となることから列車の方向転換に利用されており、スハ44形が使われていた時代の特急「かもめ」が博多で折り返す際に通っていた[3]。

双方の廃止予定日が約3か月差と近かったため、先に廃止された旅石支線の跡も、勝田線の廃止時にまとめて処分するためか、ほぼそのまま手付かずのまま残存していた。貨物駅構内には一般道路が通っていたが、問題の道路が通る構内踏切の踏切警報機には、「此処の踏切には列車は通りません」と記された札が、約3か月間ぶら下げられていた。

Remove ads

輸送量・収入

- 福岡県統計書各年度版より

昭和35年度の利用者数は3078人だった。鉄道統計年報より。

駅周辺

志免駅の近くには、戦前は海軍炭鉱があり、戦後日本国有鉄道志免鉱業所となった。この炭鉱の遺構として1943年(昭和18年)に海軍によって建設された高さ49.5mの志免鉱業所竪坑櫓が現存していおり、国の重要文化財に指定されている[8]。

- 志免鉱業所竪坑櫓(志免鉄道記念公園から望む)

- 志免鉱業所竪坑櫓

跡地

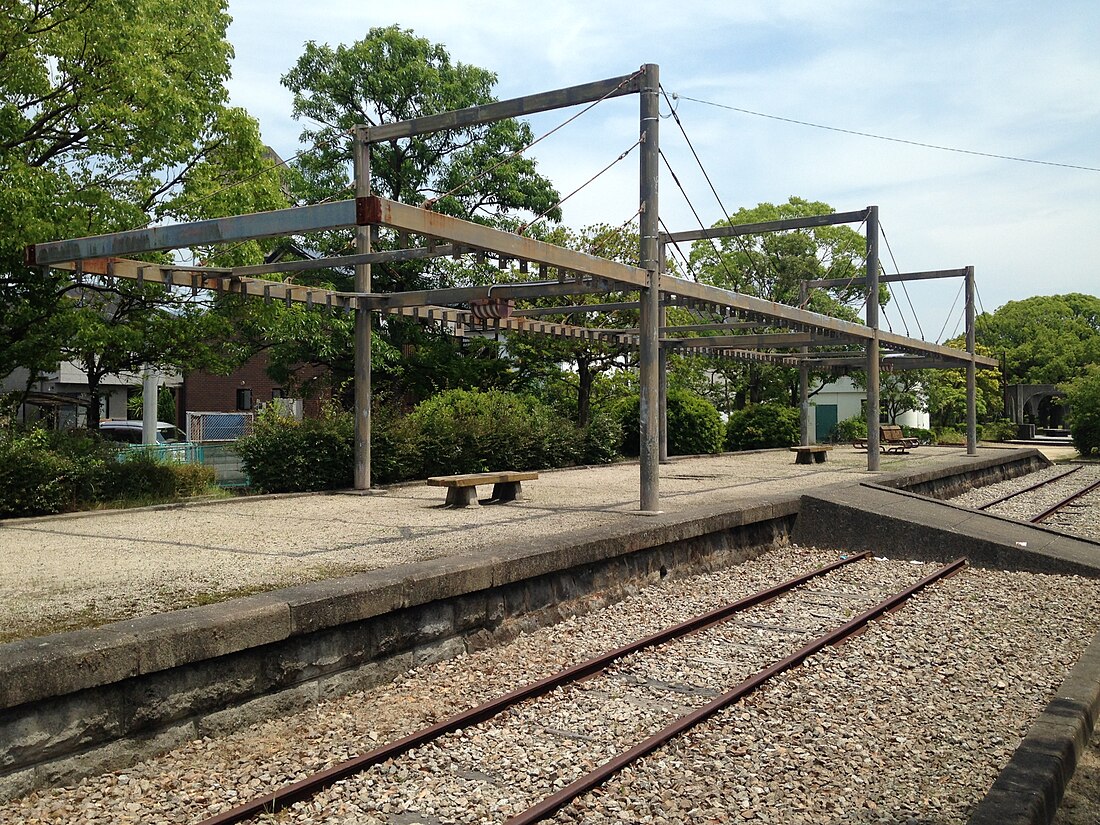

廃駅後、跡地の貨物ホーム付近はセメント工場やスーパーマーケット及び道路[9]に、旅客ホーム付近のみが志免鉄道記念公園[10]となった。なお、ホームの途中を道路(福岡県道91号志免須恵線)が横切っているためホームは分断されている。志免鉄道記念公園に関する詳細は「志免町の史跡と文化財 志免鉄道記念公園」(志免町公式サイト内)を参照[11]。

- 志免鉄道記念公園(ホーム出入口)

- 志免鉄道記念公園(ホームより)

- 廃駅後に復元された旧勝田線の駅名標

隣の駅

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads