トップQs

タイムライン

チャット

視点

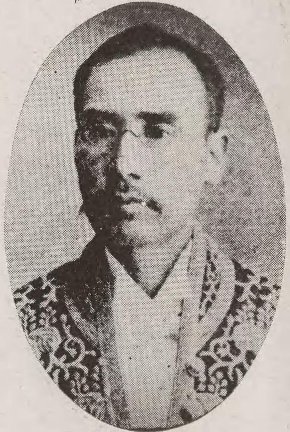

檜垣直右

日本の官僚・教育者 ウィキペディアから

Remove ads

檜垣 直右(ひがき なおすけ、1851年11月1日(嘉永4年10月8日) - 1929年7月26日)は、日本の教育者、文部・内務官僚。官選県知事、錦鶏間祗候。旧姓・宇野、幼名・安之進。

この記事で示されている出典について、該当する記述が具体的にその文献の何ページあるいはどの章節にあるのか、特定が求められています。 |

経歴

長州藩士・宇野次荘右衛門の二男として生まれ、檜垣五百重の養子となる。1874年1月、東京師範学校を卒業し、同年3月、名東県三等訓導となる。

1876年12月、愛媛県讃岐師範学校長に就任。1882年5月、愛媛県師範学校長となる。1883年7月、石川県に転じ二等属となり、1886年12月24日、石川県尋常師範学校長に就任[1]。1887年12月、文部省に転じ視学官となり、以後、同省第一地方部担任、普通学務局第一課長、第三地方部担任、普通学務局第三課長兼第二課長などを歴任。

1893年2月、内務省に転じ秋田県書記官に就任。福島県書記官を経て、1900年1月、富山県知事に就任。1902年2月に岡山県知事に着任すると、宇野港改築三ヶ年継続事業案などを岡山県会に提案したが、戦後負担の増大などのため大差で議案は否決された[2]。それでも築港計画を推進し、内務大臣の指揮を受けて1906年(明治39年)1月から知事権限で宇野港改築の原案執行を告示した[2]。1906年8月の起工式直前、7月28日に休職。1908年7月27日、休職満期となる[3]。

1910年10月、朝鮮総督府、京畿道長官として復帰。1916年3月まで在任し退官。1917年12月15日、錦鶏間祗候を仰せ付けられた[4]。

築港計画を進めた宇野港には檜垣の像が建てられている[2]。

Remove ads

栄典

- 位階

- 勲章等

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads