トップQs

タイムライン

チャット

視点

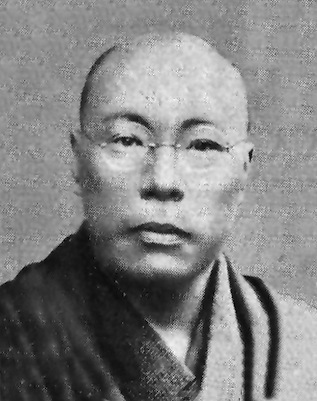

池田大伍

主に歌舞伎の劇作家・劇評家 ウィキペディアから

Remove ads

池田 大伍(いけだ だいご、1885年(明治18年)9月6日[1] - 1942年(昭和17年)1月8日[1])は、歌舞伎の劇作家[2]、劇評家、翻訳家。甥は池田弥三郎[1]。

生涯

池田鉸三郎・乃婦の次男に生まれた。家は幕末から続く銀座の天ぷら屋「天金」で[1]、兄が金太郎、本人の幼名が銀次郎だった[1]。1891年から私塾の鍋町小学校に通い[3]、公立の麹町小学校を卒業した[4]。その後商工中学を経て、1907年早稲田大学英文科を卒業した[1]。東京毎日新聞の劇評を2年書いた後、1911年(明治44年)、坪内逍遙らの文芸協会の演芸主事となった[1]。1913年(大正2年)の文芸協会解散後は、東儀鉄笛・土肥春曙らと劇団「無名会」を組織し[1]、翌1914年、第一作『滝口時頼』を上演した[1]。1915年に無名会が解散すると、二代目市川左團次を囲む「七草会」の会員となり、松居松翁、岡本綺堂、小山内薫、永井荷風らと交わる[1][5]。1928年、二児をもうけた妻あさを喪った。同年、二代目市川左團次のソ連公演の際は文芸部長として同行し[1]、後にドイツ・フランス・イタリアへ演劇巡礼を共にした。帰国後は、中国文学の研究を進め、元曲の翻訳などを手がけた[1]。1930年に再婚。

1940年に早稲田大学が着手した『演劇百科大事典』の編纂に携わっていたが、1942年、風邪から急性肺炎を併発して急逝した[1]。

没後、30年以上経って刊行された『元曲五種』(1975年刊行)は、吉川幸次郎がその正確さと滑らかさに驚く出来だった[6]。

Remove ads

業績

台本の初演の記録(抄)

外題、演者、劇場、初演年次の順で、列記する。

- 『滝口時頼』、無名会第2回、帝国劇場(1914年3月)

- 『親友』(唯一の現代劇)、無名会第7回、有楽座(1915年3月)

- 『茨木屋幸斎』、無名会第8回、有楽座(1915年5月)

- 『一時の賭』、無名会第8回、有楽座(1915年5月)

- 『共益貯金』、無名会、有楽座(1915年10月)

- 『慧春尼行状』、無名会、有楽座(1916年1月)

- 『西郷と豚姫』、無名会、有楽座(1917年5月)

- 『名月八幡祭』、二代目市川左団次・四代目沢村源之助・六代目市川寿美蔵、歌舞伎座(1918年8月)

- 『佐倉新絵巻』、二代目市川左団次、市村座(1921年11月)

- 『根岸の一夜』、十三代目守田勘弥、帝国劇場(1922年10月)

- 『月佳夏夜話』、二代目市川左団次、明治座(1923年6月)

- 『妖婦』、七代目松本幸四郎、帝国劇場(1924年)

- 『男達ばやり』、二代目左団次・松本幸四郎、歌舞伎座(1926年5月)

近年出版された文業

国会図書館が保管している著作目録は、同館のNDL-OPAC検索で一覧出来るものの、ほとんどが古い。近年出版された文業のみ、以下に記す。

Remove ads

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads