トップQs

タイムライン

チャット

視点

海 (ドビュッシー)

クロード・ドビュッシーが作曲した管弦楽曲 ウィキペディアから

Remove ads

《『海』管弦楽のための3つの交響的素描》(うみ、フランス語: La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre)[注 1]は、フランスの作曲家クロード・ドビュッシーが1903年から1905年にかけて作曲した管弦楽曲である。副題の付いた3つの楽章(第1楽章「海上の夜明けから真昼まで」-第2楽章「波の戯れ」-第3楽章「風と海との対話」(1. De l'aube à midi sur la mer-2. Jeux de vagues-3. Dialogue du vent et de la mer))で、演奏所要時間は23分~24分[3]。

作品は、楽譜を出版したデュラン社の経営者ジャック・デュラン(Jacques Durand)に献呈されている[3][注 2]。

Remove ads

着想

要約

視点

1905年にフランスで出版された『海』初版のオーケストラスコア [注 3]の表紙デザインには、ドビュッシー自身の希望により、葛飾北斎の『冨嶽三十六景』の1つ「神奈川沖浪裏」(正確にはその左半分の大きな波の部分)が用いられた[8]。 ドビュッシーは若い頃、後に オーギュスト・ロダンの愛人となるカミーユ・クローデルと親しくしており、彼女から北斎の版画や日本美術についてレクチャーを受けたとされる[9]。また、彼の自室にはオディロン・ルドンの石版画やカミーユ・クローデルの彫刻などとともに北斎の「神奈川沖浪裏」が飾られていたとされ[10]、実際にそのことを示す写真も残されている。

これらの事実から、ドビュッシーの『海』は「北斎の浮世絵にインスピレーションを得て作曲された作品」として紹介されることがあるが[11]、実際には創作における関連性を明確に裏付ける史料の存在は確認されておらず[12]、あくまでも憶測の域を出ない。

また、カミーユ・モクレールが1893年に発表した中篇小説『サンギネール諸島付近の美しい海』も、『海』との関連が指摘されることがある[13]。 なぜなら『海』の第1楽章「海上の夜明けから真昼まで」には、構想の初期段階から完成間際までの約1年半にわたり、モクレールの小説と全く同名の「サンギネール諸島付近の美しい海」という副題がつけられていたからである[13]。ドビュッシーはモクレールとの面識があった上[注 4]、同小説が掲載された『エコー・ド・パリ』紙も当時購読しており[15]、この小説の存在を知っていた可能性は高い[14]。

小説の筋書きは、地中海で嵐にあった船乗りが架空の3つの島々を順に訪れるというもので、その行程は「若さ」や「生命」が「老い」や「滅び」に向かう様子を寓意的に表現している[13][注 5]。絶望的な、いわゆる「バッドエンド」で終わる物語であり、ドビュッシーの作品とは全体の色調がかなり異なっている[16]。

両作品の関係については、いずれも全体が三部構成をとっており、時間の推移を表現しているという共通点が見られることから、ドビュッシーが小説から何らかのインスピレーションを得たとする説がある一方[17]、「血を流すことを好む、残忍な」を意味する「サンギネール」(Sanguinaire)と、「美しい」という言葉のギャップの面白さから選ばれたに過ぎないとする説もある[18]。いずれにせよ、北斎の場合と同様、それを客観的に検証できる史料は存在せず、やはり憶測の域を出ない。

ドビュッシーは多くの書簡や著述を残しているが、『海』については多くを語っていないため、北斎やモクレールの作品との関連に限らず、創作の核心部分は秘められたままになっている[19]。

Remove ads

『海』作曲当時のドビュッシー

要約

視点

当楽曲は、前述のとおり1903年から1905年にかけて作曲された。この時期にドビュッシーは次のような状況に置かれていた。

作曲家としての名声

1902年に初演されたオペラ『ペレアスとメリザンド』の成功は、フランス国内におけるドビュッシーの知名度を飛躍的に高めた[20][注 6]。 「ペレアス」は初演後もたびたび再演され、新聞社は「ペレアストル」「ドビュッシー主義者」と称されるドビュッシーの支持者たち[22]の、演奏会場における振る舞いを記事に取り上げ、ドビュッシーを「新しい宗教の首領」に例えた[23]。 ドビュッシー自身はこのような事態に困惑したが、彼の存在は既に社会の注目の的となっており、新聞各社はドビュッシーの動向を常に監視し、作曲の進捗状況に関する未確認情報までもが記事にされた[24][注 7]。

「ドビュッシー主義者」たちは「ペレアス」の延長線上にある新作が発表されることを望んでいたが、ドビュッシー自身には「二匹目の泥鰌」を狙うつもりは毛頭なかった。エドガー・アラン・ポーの短編に基づくオペラ『鐘楼の悪魔』(未完)や『海』の構想を練っていた頃、ドビュッシーは アンドレ・メサジェ [注 8]に宛てた1903年9月12日付の手紙において次のように述べている。

親切にも私がけっして《ペレアス》から抜け出られないだろうと期待している人々について言えば、彼らは注意深く目をふさいでいます。ですから、そんなことになれば、もっとも遺憾なことはまさに「繰り返す」ことだと私は考えていますから、すぐさま自室でパイナップル栽培でも始めるだろうということが彼らにはまったく分からないのです。

— ドビュッシー、フランソワ・ルシュール 笠羽映子訳『ドビュッシー書簡集』音楽之友社、1999年11月20日、ISBN 4-276-13164-2、183~184頁より引用

人生の転機

ドビュッシーは、1899年に結婚したロザリー・テクシエ(愛称リリー)という11歳年下の妻がいたが、『海』を作曲中の1904年に銀行家夫人で同い年のエンマ・バルダックとの仲を深め[注 9]、ついには不倫の間柄となった[注 10]。 ドビュッシーは7月にリリーを実家に送り返すとエンマと逃避行に旅立ち、イギリス海峡にあるジャージー島[注 11]、ドーヴァー海峡に面したノルマンディー地方のディエップを順に巡り[注 12]、9月下旬にパリに戻った。その後、ドビュッシーとリリーの別れ話はリリーのピストルによる自殺未遂(10月13日)にまで発展し、このことは11月4日付けの『フィガロ紙』によって報じられた[28]。「ドビュッシーは銀行家夫人の財産目当てに妻を捨てようとしている」という噂が広まり[29]、ドビュッシーは世間の批判の矢面に立たされ、これまで親交のあった友人の多くも彼から離れていった[30]。

当初リリーにはドビュッシーと別れる意思がなく、離婚に向けた調停は、『海』を書き上げた1905年3月の末になってようやく始まることになった[注 13]。話がまとまるまでにはさらに数ヶ月を要したが[注 14]、結局、ドビュッシーは1905年7月17日に正式にリリーと離婚し、エンマを以降の生涯における伴侶とした[注 15]。エンマはこの時すでにドビュッシーの子供を身ごもっており、同年10月30日にはドビュッシーとエンマの娘、クロード=エンマ(愛称シュシュ)を出産した[33]。それは『海』の初演が行われた約2週間後のことである。

Remove ads

作曲の経過

ドビュッシーは1903年8月、『海』の作曲に着手した[注 16]。同年9月12日付のジャック・デュラン及びアンドレ・メサジェに宛てた手紙には、《管弦楽のための交響的素描『海』》の作曲に取り組んでいること、作品は、1.「サンギネール諸島付近の美しい海」、2.「波の戯れ」、3.「風が海を踊らせる」の3つの楽章で構成されることなどが記されており、この段階である程度作品の構想が固まっていたことがうかがえる[35][注 17]。

当時ドビュッシーは海から離れたブルゴーニュ地方のビシャン(Bichain)という町で作曲を進めており[注 18]、先のメサジェ宛の手紙には「ブルゴーニュの丘から海は見えないが、記憶の中の海の方が現実よりも自分の感覚には合っている」と、海が見えない場所で『海』を作曲していることに対する言い訳めいた説明をしている[37][注 19]。

その後、前述のとおりドビュッシーの私生活が劇的に変化する中で作曲が行われた。オーケストレーションが進められたのはエンマとの逃避行で滞在したジャージー島やディエップにおいてであり[18][注 20]、第1楽章のタイトルの変更や第2楽章終結部の書き直しが行われたのは[注 21]リリーの自殺未遂事件によって世間からのバッシングを受けている最中のことであった。

全曲が仕上がったのは1905年3月5日のことである[注 22]。 着想から完成までに約1年半を要したものの、『夜想曲』が5年、『映像』が7年の年月を必要としたことに比べれば異例の早さとも言える[44]。

作品の新しさ

こうして完成した『海』は具体的な標題を有するにもかかわらず、構成に重点が置かれた絶対音楽的な作品であり[45]、一種の交響曲と見なされることさえある[45][46][注 23]。 実際、全体が3つの楽章で構成されている点や、複数の楽章にわたって同じ主題や動機を使う「循環形式」が用いられている点は、当時のフランスの作曲家が書いた交響曲とも共通している[48][注 24]。

ただし、音楽を構成する原理は、従来のソナタ形式の「主題提示」-「展開」-「再現」といった直線的なものではなく、動機や主題が相互に関係を持ちながら螺旋を描くように生成転化していくという[49]、まったく新しい独自のものであった[注 25]。作品の詳細な分析を行った作曲家ジャン・バラケは、「『海』によってドビュッシーは新しい音楽技法を発明し直した」と評価し[51]、その新しい構成原理を「開かれた形式」と呼んだ[52]。バラケは次のように言う。

ドビュッシーは、『海』でもって、展開の一方式を現実に考えだした。それは、呈示とか展開とかの概念をさえ、ある不断の湧出のなかに、共存させる。その湧出が作品に可能にするのは、あらかじめ設定されたなんらかのモデルのたすけを乞わずに、自身の力でいわばみずからを推進することなのである。

— ジャン・バラケ、ジャン・バラケ 平島正郎訳『《永遠の音楽家》7-ドビュッシー』白水社、1969年6月20日、233-234頁より引用

また、ドビュッシーの研究者、松橋麻里は次のように表現している。

気づかれないようなふとした音の動きがより大きな動きを誘い出し、それが次々に広がっていく。つまり音が自らの内部から進む力を繰り出していく。これが既存の形式ではない形を生んでいくのである。

— 松橋麻里、松橋麻利『作曲家◎人と作品-ドビュッシー』、音楽之友社、2007年5月10日、ISBN 978-4-276-22189-5、200頁より引用

後にドビュッシーは「音楽」というものを「律動づけられた時間と色彩でできている」と説明するが[注 26]、この言葉は『海』にそのまま当てはまるばかりでなく[54]、むしろ『海』での実践が、こうした考え方の裏付けになっているとも言える[55]。

しかし、こうした『海』の作曲技法上の新しさは、初演当時の聴衆や批評家にはほとんど理解されず[注 27]、「音楽による海の描写」という観点から作品を論じる者が大多数であった[56][注 28]。 現在においても『海』は「海の情景を描写した標題音楽」として説明されることがある[2][注 29]。

Remove ads

初演

作品の完成後、初演に向けてのリハーサルが始まるが、ドビュッシーは初演を担当する指揮者カミーユ・シュヴィヤールを全くといってよいほど信頼していなかった[注 30]。また、オーケストラに配付されたパート譜には誤植が多く、ドビュッシーは本番直前まで間違った音の修正に追われるという有様であった[59][注 31]。 このような状態の中、1905年10月15日、パリにおいてシュヴァイヤール指揮ラムルー管弦楽団により『海』の初演は行われた[注 32]。

「ドビュッシー主義者」たちは新作『海』が「ペレアス」的な音楽でないことに失望し[60]、直後に発行された『ル・タン』紙1905年10月15日号では、かつてドビュッシーの擁護者であった[61]音楽評論家ピエール・ラロが、同作品について「自然の複製品」「海を感じることができない」などと酷評した[62][注 33]。 その後、パリでは1週間後に、ブリュッセルでは12月3日に『海』が演奏されたが、聴衆の反応は芳しいものではなかった[19]。 『海』が聴衆や批評家の理解を得られなかったことで、その後しばらくの間ドビュッシーの創作活動は極端に低調なものになり、1906年に作曲されたのは、わずかにピアノ小品1曲[注 34]のみであった[60]。

1908年1月12日、『海』がエドゥアール・コロンヌ指揮、コロンヌ管弦楽団によって再演されることとなったが、練習の段階でコロンヌは曲をまとめ切れず、公演を1週間延期したうえ、ドビュッシーに指揮を交代した[63][注 35]。 こうして同年1月19日、作曲者自身の指揮によって『海』の再演が行われた[63]。この公演は「熱狂の嵐のような大成功[65]」となり、ドビュッシーは翌週1月26日にも指揮台に立ち、さらに2月1日にはロンドンでも『海』を指揮した[66][注 36]。こうして『海』は名作としての地位を確立していくことになった[67]。 また、翌1909年にはオーケストレーションなどを修正した楽譜が新たに出版されるが、これは、実際に自作を指揮したことの成果であると考えられる[67]。

Remove ads

楽器編成

フルート 2、ピッコロ 1、オーボエ 2、コーラングレ 1、クラリネット 2(A管/B♭管持ち替え)、ファゴット 3、コントラファゴット 1、ホルン 4、トランペット(F管)3、コルネット(C管)2、トロンボーン 3、チューバ 1、ティンパニ、大太鼓、トライアングル、シンバル、タムタム、鍵盤付きグロッケンシュピール[68]またはチェレスタ、ハープ 2、弦五部

- 三管編成であるが、クラリネットについては奏者2名のみで、バスクラリネットや小クラリネットなどの特殊管は持ち替えも含めて使われない。

- トランペットはF管であるが、同じF管のコーラングレやホルンとは異なり、実際に出る音は記譜よりも完全4度高い[注 37]。

- 弦楽器については1つのパートがさらに複数の声部に分割される。第1楽章の第86小節目では4声部に分割されたチェロに対し、それぞれの声部を4人で演奏する指示があり、計16名の奏者が要求されている[69]。

- 楽章ごとに使用する楽器は異なっており、第3楽章「風と海の対話」が最も大きな編成となる。この楽章では、ファゴットは4本(うち1本はコントラファゴット)使われ、コルネットがトランペットと組み合わされるが、これらは、エクトル・ベルリオーズが『幻想交響曲』で用いたような、伝統的なフランス式管弦楽法[注 38]の名残である[70]。

Remove ads

楽曲構成

要約

視点

循環形式

先に述べたとおり「循環形式」が採用されており、第1楽章と第3楽章は緊密な関係にある。その際に重要な役割を果たすのが、以下に挙げる2つの楽想である。

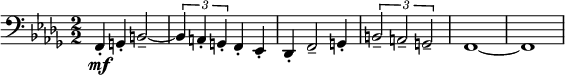

1つ目は、「十六分音符+付点八分音符」のリズムと「2度の音程」の動きを持つ動機である[71]。以下、本稿ではこの動機を「A」とする。この動機は第1楽章の第3小節目にチェロに現れ、第6小節目には木管楽器によって「2度上行した後に元の音に戻る」動きに拡大される。

Aは、音の進む動きを上下反転させた形(反行形)でも使われる。次の譜例は、第3楽章の終結部分でトロンボーンによって演奏される反行形のAである[72]。

2つ目の楽想は、循環主題、または一種のイデー・フィクス(固定楽想)である[46]。以下、本稿ではこの主題を「B」とする。第1楽章の第12小節目において、コーラングレとミュートをつけたトランペットによって提示される。

Bは第1楽章に3回登場し、第3楽章では様々な形に変容される。次の譜例は第3楽章の第98小節目以降にファゴットとチェロのピッツィカートで奏されるもので、Bの末尾の3連符の音価が拡大されている[46]。この楽想は音の高さを変えて4回登場し、ホルンが奏するAと組み合わされる。

第3楽章の終結部では、Bの後半部分がオスティナートとしても扱われる[46]。譜例の上段はコルネット、下段はチェロおよびコントラバスによるオスティナートである。この後、コルネットの動きは弦楽器などに引き継がれ、最終的には反行形のAの背景となる。

また、第1楽章の終結部に登場するコラール風の主題は、B冒頭のリズムに由来している[73]。この主題は第3楽章においても2回登場するが、他の動機や主題と異なり展開されることはない[74]。

『海』に見られる動機の生成転化(例1)

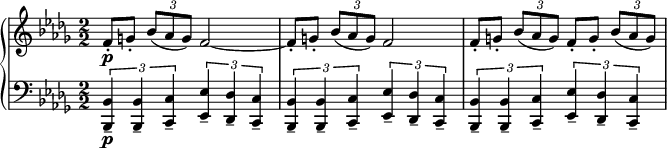

第1楽章「海上の夜明けから真昼まで」の冒頭5小節間においては、「ロ」「嬰ハ」「嬰ヘ」「嬰ト」の4音のみが使われている[注 39]。これを集約したものが次の譜例の(a)であり、これを全体に短3度下げると(b)になる。さらに(b)のうち「変イ」「変ロ」を1オクターブ上げて、音の並びを変えると(c)、(d)となる。

第33小節目に登場する第1楽章の主要主題は、このようにして序奏から導き出されている[76]。

また、第1楽章の前半を締めくくる音形も序奏の4音から導かれている[46]。

『海』に見られる動機の生成転化(例2)

第1楽章の主部は大きく2つに分けられ、その後半部分では4分割されたチェロが新しい主題を提示する(譜例は上声のみ)。その最初の2音はAであり、新たなリズムの要素として3連符が登場する[77]。

「3連符のリズム」は次第に変容し、第1楽章後半のクライマックスにおいては、上下に大きく動く伴奏形となり、自らを生み出した主題そのものと組み合わされる[77]。

第1楽章「海上の夜明けから真昼まで」

低音の「ロ」音の上に、ハープが完全5度(「嬰ヘ」音)、長6度(「嬰ト」音)の響きを作り出し、チェロがAを提示する。序奏部はロ短調を示す記号が記されているが音階の第3音を欠いており調性は曖昧である。やがてBが提示されるが、「ハ」音から始まるこの主題はさらに調性を曖昧なものにしている。序奏部はBの提示を中心にしたアーチ型の構造であり[78]、最後の部分でややテンポを速め、変ニ長調の主部に入る。主部は、木管による主要主題、ホルンによる第35小節目からの主題を軸とした前半と、4部に分かれたチェロによって奏される動的な主題を軸とした後半に大きく二分されるが[79]、いずれのセクションにもA、Bが登場することによって楽曲としての統一が図られている。コーダでは第132小節目にBから派生したコラール風の主題が現れ、Aから派生した音型と主部の主要主題とが同時に奏されるクライマックスに至る。楽章の最後は長6度(「変ロ」音)が付加された変ニ長調の主和音で締めくくられるが、「長6度の響き」はすでに楽章の開始段階で準備されていたものである[46]。

第2楽章「波の戯れ」

一種のスケルツォ楽章である[80]。8小節の短い導入[注 40]に続き、全音音階的な主要主題がコーラングレによって提示される。第2楽章ではこの主題を中心として、第36小節目からのトリルを伴った弦楽器による主題、第62小節目からの主題(第50小節目からのホルンによって奏される経過句から派生したもの)、第123小節目に登場するトランペットの動機が、それぞれ独自に変容しながら複雑に組み合わされる[82][83]。こうしたこの楽章の性格を、作曲家・指揮者のピエール・ブーレーズは「絶えず一新される形式[84]」と呼んだ[注 41]。

第3楽章「風と海の対話」

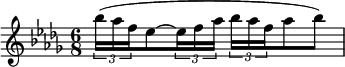

ティンパニとバスドラムの pp のロールに始まり、チェロとコントラバスが、半音階で上行する3連符を含む主要動機を提示する(下の譜例)。続いて、第25小節目でコーラングレとクラリネットがAを、第31小節目からはトランペットがBを提示する。第56小節目からは冒頭の主要動機のリズムに乗って木管群が第3楽章の主要主題を提示し、音楽はA、Bとの相互作用を繰り返しながら展開していく。途中、第1楽章のコーダで登場したコラール風の主題が、第133小節目からは p で、第259小節目からは f で現れる。2回目のコラール風主題の後、A、Bに基づくコーダとなり、 fff による「変ニ」音で全曲を締めくくる。 バラケは、この楽章が対照的な2つの「力」(「混沌とした運動」、「歌う旋律」)の二元性に基づく構造であることを示唆している[86][注 42]。

Remove ads

楽譜について

初演が行われた1905年には、『海』のオーケストラ譜と、ドビュッシー自身によって編曲されたピアノ連弾用の楽譜[注 43]が、いずれもデュラン社から出版された。その後、1909年には、アンドレ・カプレ編曲による2台のピアノ版の楽譜、また、オーケストラ譜の新版が出版された[88][注 44]。1909年の新版は、前年にドビュッシー自身が『海』を指揮したことを受け[67]、印刷ミスの修正や、オーケストレーションの調整のほか[注 45]、楽想の変更が行われている。

第1楽章「海上の夜明けから真昼まで」では、主部前半の終わり2小節(チェロの主題が出る直前)が1小節にまとめられ(第83小節目)、結果、第1楽章全体の小節数は1905年版よりも1小節少なくなった[88]。次の譜例は該当箇所を並べて比較したもので、上段がティンパニ、下段がシンバルである。

また、第3楽章「風と海との対話」の終盤近く、第237小節目から第244小節目にかけての部分にはトランペットとホルンで奏されるファンファーレ風の動機が書かれていたが(下の譜例参照)これは全て削除された[74][注 46]。しかし、指揮者のエルネスト・アンセルメは削除された動機を復活させ[91]、以後、それに倣う演奏者も少なくない[注 47]。

なお、作曲者によるピアノ連弾版、カプレによる2台ピアノ版の楽譜には、このファンファーレ風の動機が残されたままになっている。

ドビュッシーの死後にも出版社による校訂が行われており、現在、細部が異なる複数のオーケストラ譜が存在している。1992年に出版された音楽之友社のポケットスコアは、マックス・ポンマー校訂によるペータース社のスコアに基づいており、これは自筆譜および1905年、1909年、1938年の出版譜をもとに校訂が行われている。一方、本家のデュラン社も独自の校訂を行っており、特に第3楽章のエンディング部分の金管楽器の扱いは初版から大きく変わっている。現行のデュラン社版ポケットスコア[注 48]では、トロンボーンによるAの反行形がコルネットとテューバで補強されており、そのためにコルネットが担当していたBの短縮形がスコアから完全に削除されている[注 49]。

次の譜例は、複縦線(二重線)を境にして左が初版(音楽之友社版も同様)、右がデュラン社版の同一箇所のオーケストレーションを比較したもので、1段目がコルネット、2段目がトロンボーン、3段目がテューバである。なお、デュラン社版で削除されたコルネットのBの音形は、作曲者自身のピアノ連弾版には書かれているが、カプレによる2台ピアノ版には書かれていない。

Remove ads

その他

- 近畿日本鉄道けいはんな線の長田(コスモスクエア)方面への接近・発車メロディーとして使用されている。尚、一方の学研奈良登美ヶ丘方面行はベートーヴェンの交響曲第6番「田園」となっている[93]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads