トップQs

タイムライン

チャット

視点

甲山古墳 (野洲市)

野洲市の古墳 ウィキペディアから

Remove ads

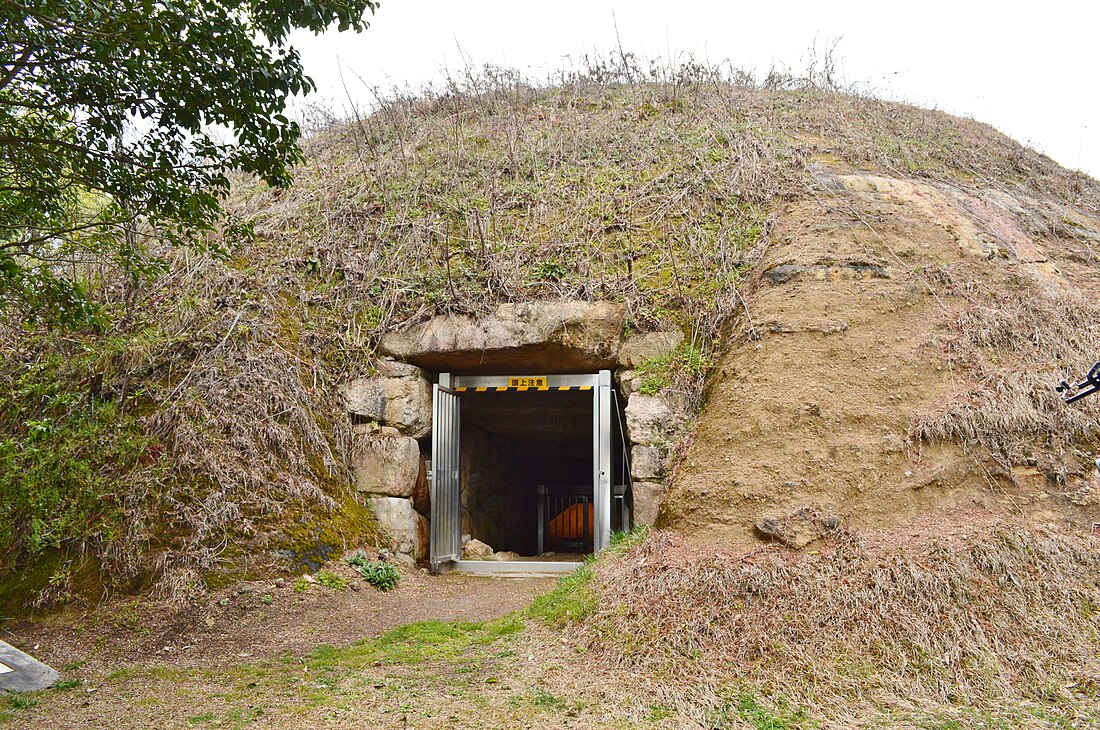

甲山古墳(かぶとやまこふん)は、滋賀県野洲市小篠原(こしのはら)にある古墳。形状は円墳。大岩山古墳群(国の史跡)を構成する古墳の1つ。

滋賀県内で最大級の規模の横穴式石室・石棺を有する古墳である。

概要

滋賀県南部、野洲川右岸の大岩山から北に延びる丘陵の先端部に築造された古墳である。盗掘に遭っているほか、近年に史跡整備に伴う発掘調査が実施されている。

墳形は円形で、直径約30メートル・高さ8メートル[1]。墳丘外表で葺石・埴輪は認められていない[2]。埋葬施設は片袖式の横穴式石室で、西方向に開口する[3]。全長14.2メートルの滋賀県内では現存最大規模の石室であり、玄室内に据えた阿蘇溶結凝灰岩(阿蘇ピンク石/馬門石)製の刳抜式家形石棺は滋賀県内で最大規模の石棺になる[1]。副葬品の多くは盗掘で散逸しているが、調査では依然豪華な遺物が検出されており、特に全国的にも出土例の少ない馬甲・金糸が特筆される[4]。

築造時期は、古墳時代後期の6世紀中葉[1](または6世紀前半[3][5])頃と推定される。副葬品には朝鮮半島南部との関連性が指摘されるほか[3]、円山古墳とともに石室・石棺・副葬品の様相は被葬者の権力の大きさをうかがわせる古墳になる[4]。

古墳域は1941年(昭和16年)に国の史跡に指定されている[6]。現在は史跡整備の上で桜生(さくらばさま)史跡公園として公開されているが、石室内への立ち入りは制限され、毎年秋にのみ公開されている。

Remove ads

遺跡歴

埋葬施設

石室俯瞰図

石室展開図

石棺展開図

埋葬施設としては片袖式の横穴式石室が構築され、西方向に開口する[3]。石室の規模は次の通り[3]。

- 石室全長:14.3メートル

- 玄室:長さ6.6メートル、幅2.9メートル、高さ3.3メートル

- 羨道:長さ7.5メートル、幅約1.8メートル

羨道は、玄室まで天井石が階段状に下がる形態である[1]。玄室の床面には玉石を敷き詰め、その上には朱・雲母が認められている[1]。

玄室中央には阿蘇溶結凝灰岩(阿蘇ピンク石/馬門石)製の刳抜式家形石棺を据える[1]。長さ2.6メートル・幅1.6メートル・高さ1.9メートルを測り、滋賀県内では最大規模の石棺になる[1]。蓋石には長辺各2個・短辺各1個の縄掛突起を有し、内・外面ともに朱・ベンガラで彩色する[1]。

石室内は幾度の盗掘に遭っているが、調査において副葬品が検出されている[3]。ただし棺内からの出土品はガラス玉2点のみである[1]。

- 玄室(奥壁方向)

- 玄室(開口部方向)

- 羨道(開口部方向)

- 羨道(玄室方向)

出土品

鉄地金銅製鏡板付轡

野洲市歴史民俗博物館企画展示時に撮影。調査で検出された主な副葬品は次の通り[3]。

- 装身具

- 金糸

- 歩揺 - 魚形・花弁形・剣菱形。

- 金銅製板

- 玉類

- ガラス玉 - 赤・黄・青・緑色。

- 臼玉

- 銀製山梔玉

- 碧玉製切子玉

- 埋木製棗玉

- 水晶製算盤玉

- トンボ玉

- 武器類

- 挂甲

- 馬甲

- 大刀

- 鉄鉾

- 鉄鏃

- 金銅製胡簶縁金具

- 馬具類

- 鞍金具

- 鉸具

- 鐘形鏡板付轡

- 工具類

- 鎹

- 鉄斧

- 鉤状鉄器

以上のほか、1898年(明治31年)に「三上山下古墳」で発見されたという獣帯鏡2面(いずれも重要美術品、現在は九州国立博物館蔵)が、実際には本古墳の出土と推測される。これは「三上山下古墳」という古墳は存在せず、付着した魚佩は刳抜式家形石棺を主体とする首長墓級の古墳から出土するものであり、候補となる円山古墳・甲山古墳のうち円山古墳の石棺は当時まだ埋没していたことを根拠とする。2面の詳細は次の通り。

- 獣帯鏡 - 直径22.4センチメートル。下の獣帯鏡と同型鏡とされるが、直径が小さいため、原鏡を別にする説もある。

- 獣帯鏡 - 直径23.2センチメートル。鏡面に金銅製魚佩片が付着する。付着状況から獣帯鏡2面は重ねて副葬した可能性がある。同型鏡に綿貫観音山古墳(群馬県高崎市)出土鏡・武寧王陵(韓国公州市)出土鏡。

- 三上山下古墳出土 獣帯鏡

野洲市歴史民俗博物館企画展示時に撮影。 - 三上山下古墳出土 獣帯鏡

野洲市歴史民俗博物館企画展示時に撮影。

Remove ads

関連施設

- 桜生史跡公園案内所(野洲市小篠原)

- 野洲市歴史民俗博物館(銅鐸博物館)(野洲市辻町)

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads