トップQs

タイムライン

チャット

視点

石山合戦

浄土真宗本願寺勢力と織田信長との戦い(1570年 - 1580年) ウィキペディアから

Remove ads

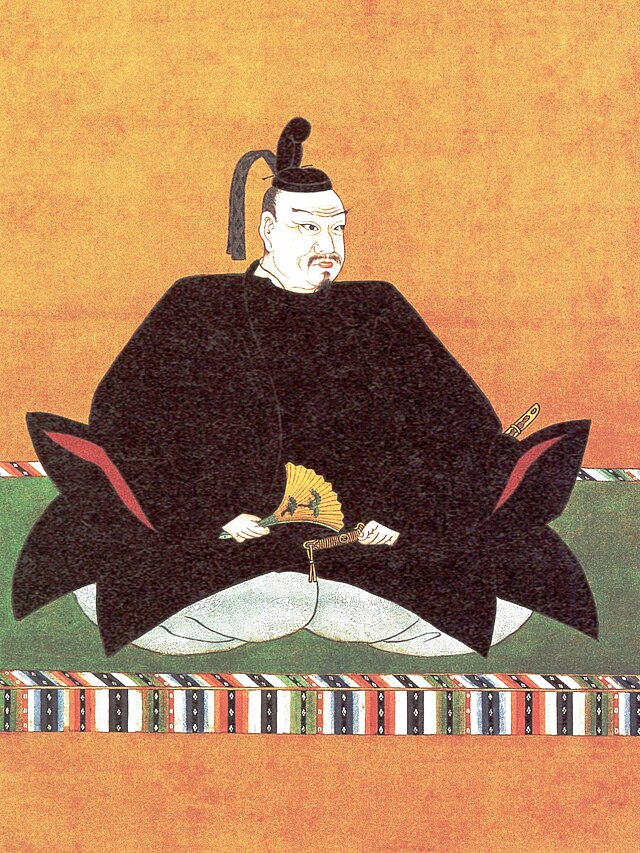

石山合戦(いしやまかっせん)は、元亀元年9月12日(1570年10月11日)から天正8年8月2日(1580年9月10日)にかけて行われた、浄土真宗本願寺勢力と織田信長との戦い。本願寺法主の顕如が石山本願寺に篭って戦った。

Remove ads

概要

広義では、元亀元年9月12日の石山挙兵から天正8年8月2日の顕如退去までの10年間を指すが、天正8年閏3月5日(1580年4月18日)に本願寺が勅命講和を受け入れて戦闘行為を休止したことから、閏3月5日を終わりとすることもある。

戦国時代最大の宗教的武装勢力である本願寺勢力と、天下布武を目指す織田信長との軍事的・政治的決戦であり、石山合戦の終結と同時に各地の一向一揆はその勢いを著しく失った。また、江戸時代に本願寺勢力が分裂する遠因ともなった。

「本願寺勢力」という言い方は、本願寺派とすると現在の浄土真宗本願寺派(西本願寺系)と混交するためである。また、浄土真宗全体が本願寺側についた訳ではない点にも注意する必要がある[注釈 1]。以下の文中においては単に本願寺と記す。

また、「石山本願寺」という呼称についても、近年「石山本願寺」の名称が登場したのは江戸時代以降で、石山合戦当時には「大坂本願寺」と呼ばれていたとする説[1]があり、これを支持する研究者の間では「石山戦争」「石山合戦」の呼称は当時の史実と合致しないとして「大坂本願寺戦争」などの名称を用いる者がいる[2]。

Remove ads

発端

大坂石山本願寺はもともと、本願寺の第8世法主・蓮如が隠居先として選んだ場所であり、大坂御坊と呼ばれていた。畿内において、本願寺は京都山科を本拠としていたが、一向一揆を背景として本願寺の影響力が強くなると、その武力を恐れた細川晴元は日蓮宗徒の法華一揆らと結託し、天文元年(1532年)8月に山科本願寺を焼き討ちした(山科本願寺の戦い、天文の錯乱)。

これにより、山科は廃墟となり、本願寺は本拠を新たに定めなければならなくなった。本願寺は当時、加賀に大きな勢力を持っていたが、加賀は信者の往来には不便であり、京都からも遠かった。また、山科焼失の前年に大小一揆と呼ばれる本願寺一門内の内戦を加賀で起こしており、現地の門徒の間には本願寺への不信感があった。そこで、10世法主・証如は京都に近く、交通の便の良い大坂御坊を本拠とし、すでに礎石があって守りやすい石山を防戦の要とした。こうして、石山本願寺は本願寺の本拠として発展した。

細川晴元は大坂御坊の発展も恐れ、たびたび石山を攻撃したが、石山は小高い山や川が多く守りに適した場所であり、山科を教訓として本願寺が軍備を進めていたために、まったく戦果を挙げられなかった。晴元以外の時の権力者も石山の武力を恐れ、同盟を結ぶなどして本願寺との戦火を避けた結果、本願寺の勢力は年々増大し、11世法主の顕如が門跡(門跡は皇族・貴族が僧籍に入り住職となる際の呼称)になるなど、中央権力との結びつきが強くなった。

そんな中、永禄11年(1568年)10月に織田信長が足利義昭を擁して、上洛に成功した。足利義昭は室町幕府の第13代将軍・足利義輝の弟であり、義昭が信長の武力と共に京都に入ったことで、将軍の地位は第14代将軍・足利義栄から義昭に渡ることが確実になった。信長は上洛してすぐに畿内をほぼ制圧した。信長は将軍家の名目で、教行寺など畿内の本願寺系末寺に矢銭を要求し、応じない場合には取り潰しなどの措置をおこなった。本願寺には「京都御所再建費用」の名目で矢銭5000貫を請求し、顕如はこれを支払った。

永禄12年(1569年)半ばから、信長と義昭との仲はだんだんと険悪になって行った。この年の9月、信長は三好氏征伐を決行する。当時、義昭によって京都を追われ、石山本願寺を頼っていた近衛前久は、顕如に三好氏支援を進言した。ただし、前久は朝廷内・幕府内での対立関係からくる義昭や二条晴良の排除が目的であり、織田氏と直接の利害関係はなかったようである。その証拠に信長が義昭を追放した後、前久は京都に帰還し、一転して信長派の中心人物となっている。

Remove ads

合戦の流れ

要約

視点

淀川堤の戦い

元亀元年(1570年)9月12日、顕如は「信長が本願寺を破却すると言ってきた」として本願寺門徒に檄を飛ばし、三好三人衆攻略のために摂津福島に陣を敷いていた織田軍を突如攻撃した。そのまま本願寺軍は石山を出て、14日に淀川堤で信長軍と直接激突した。この戦いは織田軍優勢のうちに終わり、本願寺軍は石山に戻り籠城の構えを見せた。織田軍は志賀の陣で既に四面楚歌の状態であるため、石山に監視のための軍を置くと、朝廷に働きかけて本願寺軍に矛を収めるよう勅書を出すなど、本願寺との戦闘を避けた。そのため、石山本願寺の第一次挙兵は、実は1月もたたないうちに実質的には終わったのである。

→この第一次石山合戦の様子については「野田・福島の戦い (1570年)」を参照

石山挙兵とほぼ同時に長島願証寺で一向一揆が発生(長島一向一揆)し、尾張の古木江城を落として守っていた信長の弟信興を自害に追い込むなど、公然と信長に敵対するようになった。元亀2年(1571年)5月に信長は長島殲滅を図るが失敗し、多数の兵を失った。この年の一向一揆に対する戦果は、9月に一向一揆の篭る志村城・金ヶ森城を降伏させたに留まる。

また、元亀3年(1572年)に信長が京都に自身の屋敷を建てた際には、3月に顕如から万里江山の一軸と白天目の茶碗を贈呈されている。7月には家臣に一向宗禁令を出すなど緊迫したが、これは武田信玄の仲介という形で和議を結んでいる(信玄の妻と顕如の妻は姉妹である)。元亀4年/天正元年(1573年)に信長は再度長島を攻めたがまたも失敗した。11月には白天目の茶碗を贈られたことに対しての謝礼をしている。

但し、兵力を出して戦火を交えてはいないものの、いわゆる情報戦は非常に盛んであった。顕如は遅くとも元亀3年末ごろまでには、武田信玄や毛利輝元などと密かに同盟を結んでおり、信長を東西から挟撃しようと画策している。足利義昭もこの流れに乗って信玄に上洛を促すなどしている。当然、信長もそれを牽制するために、朝廷外交や上杉謙信への友好工作などを行っている。したがって天正元年末までは、石山本願寺と信長は互いに牽制しつつも戦火を交えない、いわば冷戦よりややましな程度で推移していたと思われる。

長島・越前一揆殲滅

天正元年、信長は朝倉義景と浅井長政を相次いで滅ぼし、義景の領国であった越前には、義景の元家臣前波吉継を守護代に任じて統治させた。

しかし、吉継は粗暴な振る舞いが多くなり、翌天正2年(1574年)の1月に富田長繁ら国人領主と結んだ一向一揆によって殺された。さらに一向一揆と結んだ国人領主も次々と一揆により織田方の役人を排斥し、越前は加賀一向一揆と同じく一向一揆のもちたる国となった(越前一向一揆)。これにより、信長はせっかく得た越前を一向宗に奪われることになった。

これを知った顕如は、はじめ七里頼周を派遣し、その後に下間頼照を越前守護に任じた。こうして、本願寺と信長の和議は決裂し、4月2日に石山本願寺は織田家に対し再挙兵した。

本願寺は長島・越前・石山の3拠点で信長と戦っていたが、それぞれが政治的に半ば独立しているという弱点があった。信長はそれを最大限に活用して各個撃破にでた。7月、信長は大動員令を発して長島を陸上・海上から包囲し、散発的に攻撃を加えるとともに補給路を封鎖して兵糧攻めにした。長島・屋長島・中江の3個所に篭った一揆勢はこれに耐え切れず、9月29日には降伏開城した。しかし、信長はこれを許さず、長島から出る者を根切に処した。この時、降伏を許されなかった長島の一揆勢が捨て身の反撃を行ったため、信長は残る屋長島・中江の2個所を柵で囲んで一揆勢を焼き殺した。指導者であった願証寺の顕忍(佐堯)は自害した。

→この第二次石山合戦の様子については「高屋城の戦い」を参照

天正3年(1575年)には、信長は本願寺と結託した高屋城主・三好康長を降伏させ、甲斐・信濃の武田勝頼を長篠の戦いで破り、兵を十分に休めた後で動員令を発し、8月12日に越前に向けて進発した。一方越前では、下間頼照ら本願寺から派遣された坊官らが重税を課した事などにより、越前で一揆をおこした民衆との関係は悪化し、坊官の専横に反発し一揆が起こるという一揆内一揆まで起きた。

こうした一向宗内部の混乱に乗じ織田軍は連戦連勝で瞬く間に越前を制圧し、さらに加賀の南部まで攻め込んだ。9月には信長は北の庄に戻り、さらに岐阜へと戻って石山を牽制した。

本願寺3拠点の2つが撃破され、特に長島では徹底的な根切を行ったことを知った石山本願寺は、顕如が信長に対して自らの行為を詫び、さらに条書と誓紙を納めることで信長と再度和議を結んだ。しかし、前回の和議とは異なり、信長が「今後の対応を見て赦免するかを決める」とするなど、著しく信長に有利な状態での和議となった(実際には信長はまだ上杉・武田・毛利に挟まれており、信長にとっても和議は軍事上悪い話ではなかった)。

一方で中国地方ではこの年に毛利氏は織田方へと寝返った備中の三村氏を備中兵乱で滅ぼし、備前と美作でも宇喜多直家と同盟して天神山城の戦いを後援し浦上宗景・三浦貞広を失領させ、大きく東へと勢力圏を拡大した。これによって毛利氏の軍勢は陸路で播磨まで侵攻する事が可能になり、海路でも瀬戸内海の制海権を確保して対織田を視野に入れた大坂の本願寺との連携が模索され始める。

天王寺合戦・第一次木津川口海戦

天正4年(1576年)春、顕如は毛利輝元に庇護されていた将軍・足利義昭と与して、三たび挙兵した。

4月14日、信長は明智光秀らに命じて石山本願寺を三方から包囲した。しかし、包囲後も本願寺は楼岸(現大阪市中央区)や木津(同浪速区)から海上を経由して弾薬・兵糧を補給しており、織田軍が木津を攻めると、本願寺軍は逆に1万を超える軍勢をもって木津の織田軍を蹴散らし、天王寺砦付近まで攻め入った(この時に包囲軍の主将であった塙直政が戦死している)。危機に陥った光秀は砦に立て篭もり、信長に救援を要請した。

この敗報を聞いた信長は、すぐさま諸国へ陣触れを発したが、突然のことであるために兵の集結が遅かった。そのため信長は痺れを切らし、3000ばかりの兵を連れて天王寺を包囲している15000余の本願寺軍に攻めかかった。また、包囲を突破して砦に入ると、すぐさま光秀はじめとする砦内の兵等と合流して討って出た。そのため、篭城策を取るものと思い込んでいた本願寺軍は浮き足立って敗走し、石山本願寺に退却した(天王寺合戦)。その後、信長は石山本願寺の四方に付城を住吉の浜手に要害を設け、塙直政の後任の司令官に佐久間信盛を任命して本願寺を完全包囲下に置いた。

経済的に封鎖された本願寺は、毛利輝元に援助を要請した。輝元は要請に応じ、7月13日に村上水軍など毛利水軍の船700から800艘(実際は600艘程度と言われる)が兵糧・弾薬を運ぶために大坂の海上に現れた。織田軍はすぐさま、配下の真鍋氏、沼野氏、宮崎氏などで構成する水軍300余艘で木津川河口を封じたが、毛利水軍は数の利を生かして焙烙・火矢で織田軍の船を焼き払い、大勝して本願寺に兵糧・弾薬を届けた(第一次木津川口海戦)。信長は仕方なく、三方の監視のみを強化して一旦兵を引いた。

紀州征伐

天正5年(1577年)2月2日、紀伊の雑賀衆の中でも本願寺へ非協力的[注釈 2]であった雑賀三緘衆[3]と根来寺の杉の坊が、信長方に内応した。

これを受けて、2月13日に信長は準備を整えた上で京都を出て、対抗する雑賀勢の篭る和泉・紀伊に攻め入った(紀州征伐)。織田信長の軍は貝塚にいた雑賀衆を攻撃したのち佐野に進み、自軍を信達で山手・浜手の二手に分け、紀伊に攻め入った。3月1日に雑賀衆の頭目の1人で有力な門徒でもある鈴木孫一の居城を包囲し攻め立てた。

しかし、この攻勢で周辺一帯が荒れ果て、戦線も膠着状態に陥ったことから、事態を憂慮した雑賀衆が翌日に大坂での事に配慮を加えることを条件に降伏を申し入れたため、信長はこれを受け入れて兵を引いた。

第二次木津川口海戦

木津川での敗戦後、信長は九鬼水軍の長である九鬼嘉隆に、大砲を装備した黒船を建造するよう命じ、滝川一益にも白船を一艘建造させた。九鬼嘉隆らの船団は伊勢大湊を出発し、大坂へ向かった。雑賀衆はこれを迎え討つべく、淡輪(現大阪府岬町)周辺の海上でこの船団を取り囲み、鉄砲や火矢で攻撃した。

しかし、嘉隆はこれに応戦し、大砲も使って敵船の多くを撃沈し、7月17日に船団は堺に着岸し、翌日から石山本願寺への海路を封鎖した。

11月6日、毛利水軍は600余艘を繰り出して、再び木津川河口に現れた。信長軍は九鬼嘉隆の大船を中心として立ち向かったが、毛利水軍はまたも焙烙火矢で攻撃を繰り返した。しかし、嘉隆は淡輪での戦いと同様に、大船を相手の大将が乗っていると思われる舟に近づけては大砲を打ち込んで撃沈するという方法で相手を打ち崩し、ついには毛利水軍の舟数百艘を木津沖に追い返すことに成功した(第二次木津川口海戦)。

荒木村重の離反・毛利輝元の上洛断念

天正6年(1578年)10月、摂津における石山本願寺討伐の要であった荒木村重の離反によって(有岡城の戦い)、信長の対石山本願寺戦略に重大な狂いを見せた。時を同じくして、三木合戦で羽柴秀吉が三木城を攻めていたが、毛利氏が摂津に上陸して三木城に兵糧を運び込む恐れも出てきた。これを機に信長は朝廷を動かして、本願寺や毛利氏との和解を試みた。

11月4日、信長が朝廷を動かした結果、本願寺に対して信長と講和するように正親町天皇の勅命が下され、勧修寺晴豊と庭田重保[注釈 3]が勅使として本願寺に派遣された[5][6]。信長としては村重を再三説得するための時間稼ぎであったが[5]、本願寺は信長との和睦は飲めるが、毛利輝元とは「近年の芳志」があるとして、本願寺単独での和睦を拒否した[6]。そのため、信長は本願寺のみならず毛利氏とも和睦する方針を取り、輝元に対しても勅使の派遣を計画した[6]。

しかし、その直後の11月6日、織田水軍が第二次木津川口海戦において毛利水軍に大勝し、11月24日に茨木城が開城すると、信長は朝廷へ使者を急遽飛ばし、毛利氏への勅使派遣を中止させ、和平交渉を取りやめた[7]。その後、信長は村重攻略を進め、また村重の反乱自体が周辺の織田方武将の呼応を伴わなかったため、反乱自体は長期にわたったものの、本願寺攻略への影響は最小限に留まった。

このような状況下、輝元自らが軍勢を率いての上洛が計画されるようになった[8]。そして、12月に輝元は出陣を決意し、その出陣の日は天正7年(1579年)1月16日と定められ、諸将に下令された[9][10]。輝元はそれに伴い、武田勝頼に徳川家康を攻撃し、織田氏の兵力を引き付けるよう要請している[10]。

だが、輝元の上洛計画は毛利氏内部の動揺によって、期日を過ぎても実行には移されなかった[11][10]。輝元が上洛を断念したことは、自らが救援するはずだった三木の別所氏、摂津の荒木村重のみならず、大坂の本願寺をも見捨てることを意味していた[12][13]。

講和

毛利氏の援軍も見込めなくなったことにより、本願寺は将来の弾薬や食料の欠乏を恐れ始めたほか、天正7年10月には有岡城が陥落し、三木城の情勢もすこぶる悪くなっていたこともあって、12月には恒久的な和議を検討するようになり、朝廷に先年の和解話のやり直しの希望を密かに伝えた。その動きを期待していた信長側でも再度、朝廷に講和の仲介を働きかけていた。

天正8年(1580年)1月、三木城が落城した。毛利輝元や武田勝頼の苦戦、上杉氏の没落、有岡城や三木城における虐殺などによって、本願寺内には厭戦気分が高まっていた[14]。

そのような状況の中で、3月1日、朝廷は勅使として勧修寺晴豊と庭田重保、さらには近衛前久を本願寺に遣わし、本願寺側との妥協点を探った。このとき、信長は佐久間信盛と松井友閑を目付として、勅使に従わせた[15]。また、前久は開戦の経緯を知る人物であり、信長から本願寺との講和交渉で期待されていた[注釈 4]。

そして、勅使が年寄衆の意向を質し、本願寺は和議を推し進めることで合意した。以上の経緯から「勅命講和」という方式での和議を提案したのは信長側であったが、実際の講和申し入れは本願寺側からあったものといえる。

3月17日、信長が本願寺を惣赦免するとの血判起請文を作成し、勅使に提出した[14]。これは、顕如の大坂退去や、尼崎城や花熊城を明け渡すなど、本願寺への事実上の降伏勧告であった[14]。

閏3月5日、顕如が信長の出した起請文を受諾し、勅命講和となった[14][12]。顕如が講和に応じた理由として、このまま戦い続けたとしても、有岡城や三木城と同様の虐殺が起こりうることを懸念したことを、末寺や門徒らに伝えている[14]。

こうして、信長と本願寺は3度目の講和を果たした。条件は顕如ら門徒の大坂退城など、以下の通り。

覚

一 惣赦免事

一 天王寺北城先近衛殿人数入替、大坂退城候刻、大子塚をも引取、今度使衆を可入置事

一 人質為気仕可遣之事

一 往還末寺如先々事

一 加州二郡(江沼・能美)、大坂退城以後、於無如在者可返付事

一 月切者七月盆前可究事

一 花熊・尼崎、大坂退城之刻可渡事

三月十七日 朱印(信長)

(「本願寺史」本願寺史料研究所編纂 浄土真宗本願寺派<西本願寺>発行)

この他、『信長公記』には、退城の期限は7月20日だったと書かれている。また、講和条約に署名したのは、顕如の3人の側近である下間頼廉・下間頼龍・下間仲孝だった。

4月9日、顕如は石山本願寺を嫡子で新門跡の教如に渡し、紀伊鷺森御坊に退去した[14]。しかし、雑賀や淡路の門徒は石山に届けられる兵糧で妻子を養っていたため、この地を離れるとたちまち窮乏してしまうと不安を募らせ、信長に抵抗を続けるべきと教如に具申し、教如もこれに同調した。故に、顕如が石山を去った後も、石山は信長に抵抗する教如勢が占拠し続けた(大坂拘様)。

7月2日、顕如は3人の使者を遣わして信長に御礼を行い、信長もそれに合わせて顕如に御礼を行った。これと前後して、荒木村重が花隈城の戦いに敗れ去るなどの情勢悪化や、近衛前久の再度の説得工作によって、石山の受け渡しを教如派も受け入れて、8月2日に雑賀に退去し、石山は信長のものとなった。

しかし、石山本願寺は引き渡し直後に出火し、三日三晩燃え続けた火は寺を完全に焼き尽くした。『信長公記』では、松明の火が風で燃え移ったとされている。『多門院日記』には、「退去を快しとしなかった教如方が火を付けた」と噂されたとある。

8月、佐久間信盛は信長から折檻状を突きつけられて織田家から追放されたが、理由の1つに石山本願寺を包囲するだけで積極的に戦を仕掛けなかったことを挙げている。

また、信長と石山本願寺の交渉の影には、森成利(森蘭丸)の母の妙向尼がいた。妙向尼は和睦成立に奔走し、本願寺の危機を救った。森成利を通じて情報を得た妙向尼は、信長と面会し、直談判をして信長の石山本願寺の追撃を断念させた。信長は当時、本願寺との和睦に際して「金山城下に浄土真宗の寺院を建立、子息(妙向尼の子)の一人を出家」させることを条件に和睦を提示した[16]。

Remove ads

戦後の影響

顕如の退去後、教如が講和に反して石山を占拠したため、本願寺は顕如と教如の2派に分かれ、顕如は誓約違反を問われることになってしまった。結局、教如も石山を出ることで内紛には決着がつき、天正10年(1582年)6月の本能寺の変の信長の死の直後に顕如と教如は朝廷の仲介により和解するが、顕如は内紛の核となった教如を廃嫡し、三男の准如を嫡子と定めた。

文禄元年(1592年)11月、顕如が死没すると、豊臣秀吉の命で教如が本願寺を継いだ。だが、如春(顕如の妻、教如・准如らの母)らが顕如の遺志にもとづき、秀吉に働きかけたため、翌年に教如は隠居させられ、弟の准如が跡を継いだ。

しかし、教如はその後も大坂の大谷本願寺(難波御堂、現在の真宗大谷派難波別院)を本拠地として、各地の門徒へ本尊の下付などの法主としての活動を続けたため、この時点で本願寺は准如を支持する派と教如を支持する派に事実上分裂した。

慶長7年(1602年)、教如は以前より昵懇だった徳川家康による土地の寄進を受け、京都の七条烏丸に東本願寺を建てたために、本願寺は東西に分かれることとなった。

加賀一向一揆の滅亡

序文で述べているが、石山合戦は当時最大の宗教一揆でもあったため、それが終結したことで各地の宗教一揆は激減することになった。

講和条件の「如在無きに於いては(=従順でいるならば)加賀江沼・能美2郡を本願寺に返付する」という条項については、実現されることはなかった。というのは、教如が抗戦を呼びかけたため、加賀一向一揆と信長の重臣・柴田勝家の交戦は続いたからである。信長と顕如は停戦を命じたものの戦闘は続き、天正8年(1580年)11月17日に柴田勝家に諸将を討ち取られ、天正10年(1582年)3月には白山麓鳥越城の一揆が鎮圧されて「百姓の持ちたる国」は終焉を迎えた。

Remove ads

脚注

参考文献

登場作品

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads