トップQs

タイムライン

チャット

視点

竹筒 (十津川村)

ウィキペディアから

Remove ads

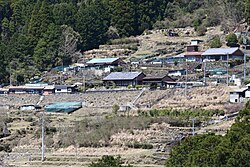

竹筒(たけとう)は、奈良県吉野郡十津川村の大字[7]。国勢調査に基づく2020年(令和2年)10月1日現在の人口は20人、同日現在の面積は5.804358633 km2[2]。郵便番号は647-1271である[3]。

出典:『国土交通省「国土画像情報(カラー空中写真)」(配布元:国土地理院地図・空中写真閲覧サービス)』

奈良県に所属するものの、東西両側を和歌山県に挟まれていることから、生活圏は和歌山県に属する[8]。また国道169号と国道311号が分岐する交通の要衝でもある[8]。

Remove ads

地理

十津川村の南東端に位置し、東と西は和歌山県と、南は三重県と接する県境地帯である[8]。十津川村最南端であると同時に奈良県の最南端でもある[9][10]。集落は国道311号沿いと、和歌山県境付近の山腹斜面に形成されている[8]。奈良県に属しながらも、生活面では和歌山県新宮市(旧熊野川町)に大きく依存している[8]。地域の中央を国道169号が東西に通り、南部を北山川が横断する[8]。北山川の流路の多くは県境として利用されているが、竹筒では県境となっていない部分が存在する[11]。

北は奈良県吉野郡十津川村玉置川[8]、東は和歌山県新宮市の飛地である熊野川町玉置口と熊野川町嶋津、南は三重県熊野市紀和町花井、西は和歌山県新宮市熊野川町九重と接する。

小・中学校の学区

公立の小・中学校に通学する場合、竹筒全域が和歌山県新宮市の新宮市立熊野川小学校・熊野川中学校の学区となる[12]。なお、2019年(令和元年)5月1日時点で熊野川小学校への通学者は2人、熊野川中学校への通学者はいなかった[12]。竹筒には1971年(昭和46年)に廃校となるまで竹筒小学校があった[13]。

小学校に関しては1971年(昭和46年)より[13][14]、中学校に関しては1947年(昭和22年)より一貫して和歌山県側へ委託されている[15]。委託開始当初は九重小学校[13][16]・九重中学校が受け入れ先であった[13][15]が、九重中学校は1972年(昭和47年)に廃校し、九重小学校は1991年(平成3年)に休校、2005年(平成17年)に廃校したため、両校の統合先である熊野川小学校・熊野川中学校に通学することとなった[17]。

Remove ads

歴史

要約

視点

近世には大和国吉野郡[7]十津川郷に属し[18]、竹筒村として幕府領下にあった[7][18]。竹筒村の東・南・西に隣接する村がいずれも紀伊国であったのに竹筒村が大和国の十津川郷の1つとされたのは、大坂の陣での十津川郷士の功績から、十津川郷が免租や名字帯刀の許可といった特権を得たため、この特権を得ようと北山川を越えて勢力を拡大したという説がある[19]。その後、北山川を境に紀伊国は和歌山県と三重県に分断され、奈良県に属した竹筒村に阻まれて和歌山県側に飛地が生じたとされる[19]。ただし、県境問題に関しては諸説あり、これが正しいという確証はない[19]。

『寛永郷帳』では「たけと村」と記載され、村高は16.829石とされた[18]。元禄・天保の郷帳では9石余に減少している[7]。安政4年(1857年)の記録によれば、竹筒村の産品は杉皮、茶、炭、割菜であった[7][18]。

近代になると竹筒には小学校や郵便局が設置され、特産品として茶10,500斤(=6.3t)を産した[7]。1882年(明治15年)頃の課税地別の土地利用は、山林331町7反(≒329.0ha)、畑11町2反(≒11.1ha)、田4町8反(≒4.76ha)、宅地1町2反(≒1.19ha)であった[7]。町村制の施行時は東十津川村に属したが、その1年後の1890年(明治23年)には十津川村の1大字となった[7]。竹筒にはよろずやが1軒あり、生活雑貨から食料品まで幅広く販売していたことから、盆や正月には北山川の沿岸の集落から多くの人が買い物に訪れていた[11]。しかし道路整備が進んで交通利便性が向上すると、店は閉店してしまった[11]。近代には北山川沿岸の他の集落と同様、筏師や団平船の乗員として生計を立てる家庭が多く、そのほか炭焼きや養蚕といった産業があった[11]。

十津川村では2010年代より林業の再生による過疎からの脱却を推進しており[20]、十津川村森林組合では地権者の同意を得て竹筒でモデル事業を行っている[21]。この事業は農林中央金庫の森林再生基金から助成を受けて低コストかつ高規格の林道整備とタワーヤーダを用いた架線集材システムによる間伐を実践するもので、2015年(平成27年)7月30日にホテル日航東京(現・ヒルトン東京お台場)で成果が発表された[21]。また2016年(平成28年)秋には林道コリカキ竹筒線が開通した[20]。これらの林道整備に関与した十津川村森林組合は[22]、2019年(令和元年)5月9日に玉置神社一の鳥居を再建し[22][23]、神社に寄進した[22]。

2020年(令和2年)11月7日、古民家を改修した文化芸術発信拠点「noad」(ノード)が開業した[10]。

沿革

人口の変遷

| 1882年(明治15年)頃[7] | |

| 1980年(昭和55年)[8] | |

| 2010年(平成22年)[24] | |

| 2015年(平成27年)[25] | |

| 2020年(令和2年)[2] |

地名の由来

→詳細は「紀和町花井 § 百夜月と地名伝説」を参照

竹筒の近くにある百夜月(ももよづき、三重県熊野市紀和町花井の一部)の光月山紅梅寺の尼僧が仏法を広めるべく、上流の村に寺宝の竹筒を贈ったことから、竹筒という地名になったという伝説がある[26][27][28]。

Remove ads

生活

要約

視点

電力は関西電力新宮営業所の管内であり、日常的な買い物には和歌山県新宮市へ出かけるか移動販売車を利用する[29]。また義務教育も新宮市に委託されている[12]。このように生活圏は完全に和歌山県にある[8]。

テレビ放送は、こまどりケーブルと契約することで視聴することができ、インターネットも同社と契約すれば接続可能である[29]。関西圏にありながら東京式アクセントである十津川方言を使用する地域に含まれるが、新宮市からの影響により多少の変化が見られる[30]。

2020年(令和2年)の国勢調査による15歳以上の就業者数は4人で、第一次産業が1人、第二次産業が2人、第三次産業が1人となっている[31]。2020年(令和2年)の農林業センサスによると竹筒の農林業経営体数は1経営体[32]、農家数は0戸である[33]。耕地面積は田が1 ha、畑が2 haである[34]。

交通

十津川村の一部であるものの、事実上和歌山県を経由しなければ村内の他の地区へ行くことができない[11]。十津川村役場までは直線距離では14 kmであるが、道路距離は45 kmに達し、自動車で1時間以上かかる[11]。

国道169号

国道169号- 竹筒中部を東西に貫く一般国道[8]。線形改良が進められ、2015年(平成27年)9月13日には奥瀞道路(II期)が開通した[35]。国道の旧道部分に奈良・和歌山・三重の3県が接する三県境があり、看板が立てられている[11]。

国道311号

国道311号- 国道169号と重複しており、竹筒の東部で169号から分岐する。

- 十津川村道平谷竹筒線

- 集落の奥から山の中へ深く入り込む道路[11]。他県を経由せずに十津川村の他の地区へ行くことのできる唯一の道路であるが、道は険しく遭難の危険があるので、村内の移動には利用されない[11]。

- 林道コリカキ竹筒線

- 十津川村とコンサルティング契約を結んでいる住友林業の提案で2016年(平成28年)秋に開通した総延長5kmの林道[20]。幅員を通常より1m広い3.5mとすることで木材を輸送する大型車の通行ができるようにしている[20]。

- 熊野街道(玉置街道)[22][23]

- 北山川を遡上し、竹筒で下船した参詣者が玉置神社へ向かった道で、かつては玉置神社の表参道であった[23]。この街道上にある一の鳥居は、竹筒と玉置川の境界となる尾根筋に建っており、2019年(令和元年)5月9日に竣功清祓式を行って再建された[22]。国土地理院発行の地形図に掲載のある鳥居であったが、再建前は片方の柱を残すのみの朽ちた状態で[22]、街道自体も荒廃している[23]。一の鳥居から内側は玉置神社の神域とされるが、神社の本殿までは直線距離でおよそ4 kmあり、徒歩で3時間半ほどかかる[22]。

- 路線バス

- 竹筒には熊野交通玉置口線が乗り入れ[36]、竹筒口・竹筒・番田口の3つのバス停があったが[37]、2020年(令和2年)9月30日をもって運行終了となった[38]。運行終了前、上りは神丸行きが平日1日4便(うち2便は竹筒始発)、下りは瀞八丁行きが平日1日2便、玉置口行きが平日1日1便運行されていた(休日は便数が減少)[39]。

- 村営タクシー「郷士号」

- 竹筒は第4運行区に含まれ、運行区内や村内の拠点地(上野地・小原・平谷)まで週2回運行している[40]。月2回、県外(熊野川診療所・新宮駅・新宮市立医療センター・那智勝浦町立温泉病院・紀南病院)への運行も行う[40]。

施設

- 竹筒神社(たけづつじんじゃ[41])

- 高倉下命を祀る[8]。

- noad(ノード)[10]

- 地域おこし協力隊だった女性が開設したもので、日中は会員制のコワーキング・休憩スペース、夜間は1棟貸しの宿泊施設として利用されている[10]。

- 竹筒神社

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads