トップQs

タイムライン

チャット

視点

第1次山縣内閣

日本の内閣 ウィキペディアから

Remove ads

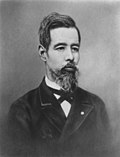

第1次山縣内閣(だいいちじ やまがたないかく)は、内務大臣・陸軍中将・伯爵の山縣有朋が第3代内閣総理大臣に任命され、1889年(明治22年)12月24日から1891年(明治24年)5月6日まで続いた日本の内閣。

内閣の顔ぶれ・人事

国務大臣

1889年(明治22年)12月24日任命[1]。在職日数499日。

内閣書記官長・法制局長官

勢力早見表

※ 内閣発足当初(前内閣の事務引継は除く)。

Remove ads

内閣の動き

前内閣の黒田内閣は1889年(明治22年)10月25日、条約改正交渉の失敗を契機として総辞職を決意、黒田清隆首相は閣僚の辞表をまとめて提出した。しかし明治天皇は、内大臣の三条実美を内閣総理大臣に任命し、黒田内閣の閣僚はそのまま大臣職にあった。12月24日、内閣職権を廃して内閣官制が導入され、同日に三条は病痾を理由に首相を辞任、内務大臣であった山縣が首相・内務大臣に任命された[6]。この内閣官制の導入により、「大宰相主義」は否定され内閣総理大臣は「同輩中の首席」と位置づけられた。

1890年(明治23年)11月29日に大日本帝国憲法が施行、同日に第1回帝国議会が開かれ、議会制度が開始される。衆議院は第1回衆議院議員総選挙(同年7月1日投開票)を経て立憲自由党(板垣退助党首)や立憲改進党(大隈重信党首)らの野党勢力(民党)が多数を占め、山縣内閣は、地盤を持たない衆議院における法案や予算案の審議で苦労を重ねることとなった。

予算案審議において、政府提出案ではおよそ26%を陸海軍経費に充て、その理由として「主権線の守護と利益線の防護」を挙げた[7][注釈 6]。これに対して、議会多数派は「民力休養・政費節減」を主張、予算委員会審議において、予算案の削減を行う。松方蔵相は議会の予算案に対して不同意を表明、議会多数派と対立する[9]。

一方、自由、改進両党と距離をとる大成会は、憲法67条の規定を根拠に、予算案修正には政府の同意が必要ではないか、と問いただすと、山縣首相も同意の答弁を行う。この間、政府は議会活動の方向性をめぐって内紛状態にあった自由党内に手を伸ばして、旧愛国公党系(土佐派)の議員との間で妥協を成立させる。1891年2月20日、大成会が上述の67条の解釈について、事前同意を必要とする旨の緊急動議を提出すると、土佐派の議員26名が造反して賛成、動議が可決する。これらの議員は、板垣を担いで自由党を離脱、自由倶楽部を結成し、大成会らとともに準与党の立場で政府との予算交渉にあたった。3月2日、衆議院本会議で予算案は可決される[10]。

初の議会を辛くも乗り切った山縣内閣は、4月9日に内閣総辞職を決意。後任には山縣は伊藤博文元首相を推し、29日にいったんは伊藤に大命が降ったが、伊藤の固辞を受け、松方蔵相が後任となる。5月6日、内閣総辞職[11]。

Remove ads

備考

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads